- 1. ✨銀歯の下に虫歯ができる原因

- 1.1. 🦠 詰め物や被せ物の隙間から細菌が侵入

- 1.1.1. 🔍 観察ポイント

- 1.1.2. 💡 総評

- 1.2. 🏗️ 接着剤(セメント)の劣化

- 1.3. 😬 噛み合わせの影響や歯ぎしり

- 1.4. 🪥 歯磨きが届きにくい部位の汚れ残り

- 2. 銀歯の下に虫歯ができた症例

- 2.1. 症例1:被せ物の歯茎が下がり虫歯発生

- 2.1.1. 🔹下顎(赤矢印)

- 2.1.2. 🔹上顎(青矢印)

- 2.1.3. 🔹総評

- 2.2. 症例2:インレー(詰め物)の下に虫歯

- 2.2.1. 🔹所見の詳細

- 2.2.2. 🔹考えられる原因

- 2.2.3. 🔹治療と対策

- 2.3. 症例3:ブリッッジ内部と詰め物の下に虫歯

- 2.3.1. 🔹全体の状態

- 2.3.2. 🔹5番(右側の矢印)

- 2.3.3. 🔹4番(右側の矢印)

- 2.3.4. 🔹診断と対応

- 2.3.5. 🔹考察

- 3. ⚠️ 銀歯の下に虫歯ができたときの症状

- 3.1. 😖 噛むと痛い・しみる

- 3.2. 🩸 歯ぐきの腫れや出血

- 3.3. 😷 口臭が強くなる

- 3.4. 👀 見た目には分かりにくい進行

- 4. 🚨 放置するとどうなる?リスクと影響

- 4.1. 🔁 虫歯の再発(=二次カリエス)の進行

- 4.2. 🔥 神経の炎症や根管治療が必要になる

- 4.3. 🦷 最悪の場合は抜歯につながる

- 5. 🛠️ 銀歯の下の虫歯を治す方法

- 5.1. 🔓 詰め物・被せ物を外して再治療

- 5.2. 🧬 根管治療が必要なケース

- 5.3. 💎 銀歯からセラミック治療への変更

- 6. 🛡️ 銀歯の下に虫歯を作らない予防法

- 6.1. 🏥 定期的な歯科検診とレントゲン撮影

- 6.2. 🪥 フロス・歯間ブラシを使ったセルフケア

- 6.3. 💎 銀歯ではなくセラミック治療を選択するメリット

- 7. ✅ まとめ|銀歯の下の虫歯は早期発見・早期治療がカギ

- 7.1. ポイントのおさらい

- 8. 江戸川区篠崎で銀歯の虫歯治療なら

- 9. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 10. 筆者・院長

「銀歯を入れているからもう安心」と思っていませんか?

実は、銀歯の下に虫歯ができることがあり、気づかないうちに進行してしまうケースも少なくありません。これを「二次カリエス」と呼び、放置すると神経の炎症や抜歯につながるリスクもあります。

本記事では、銀歯の下に虫歯ができる原因・症状・放置によるリスク・治療法・予防法をわかりやすく解説します。

「痛みがある」「違和感が続く」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

✨銀歯の下に虫歯ができる原因

🦠 詰め物や被せ物の隙間から細菌が侵入

銀歯と歯の間にわずかな隙間ができると、そこから細菌が入り込みます。

初めは目に見えませんが、内部で虫歯が進行しやすくなります。特に長年使っている銀歯はリスクが高まります。

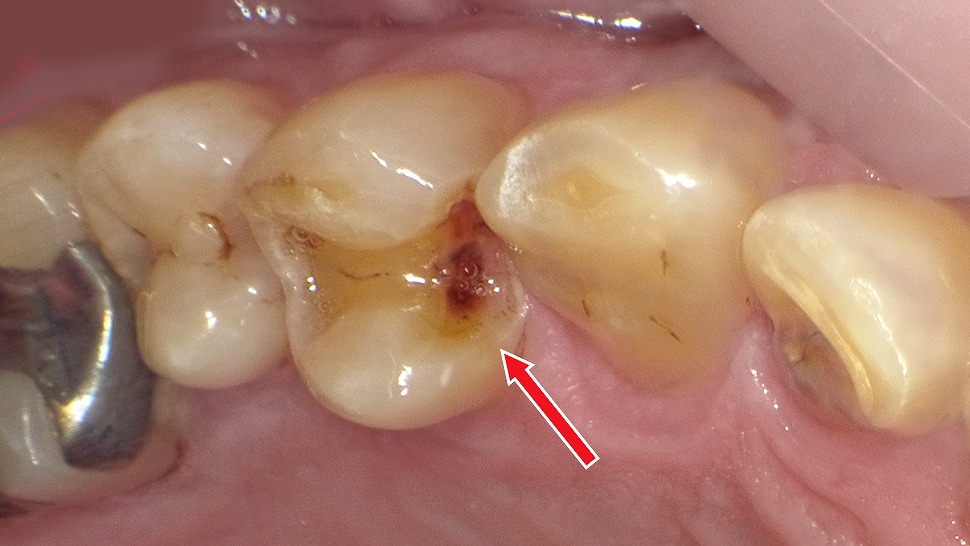

画像は下顎右側臼歯部の口腔内写真です。赤い矢印が指しているのは「下顎第2大臼歯(7番)」で、金属の詰め物(メタルインレー)が装着されています。

🔍 観察ポイント

- 修復物の種類:銀合金(金銀パラジウム合金)によるメタルインレー。咬合面全体に広がる比較的大きな修復です。

- 辺縁適合性:矢印部分、すなわちインレーと歯質の境界にわずかな隙間(マージンギャップ)が確認できます。

- 臨床的懸念点:

- 隙間部分にプラークや食片が残りやすく、2次う蝕(二次カリエス)のリスクがあります。

- 修復物の経年劣化やセメントの溶解によって、金属と歯の接合部が浮き上がっている可能性があります。

- 隣接歯の状況:近心側(6番との間)との接触点の位置関係から清掃性がやや悪化しているように見受けられます。

💡 総評

下顎7番のメタルインレーは一見問題なさそうに見えますが、境界部にわずかな隙間があるため、再う蝕や歯肉炎の原因になる可能性があります。定期的なメンテナンスや、必要に応じてセラミックやコンポジットレジンによる再修復を検討するのが望ましいです。

🏗️ 接着剤(セメント)の劣化

銀歯を固定しているセメントは、時間の経過とともに劣化します。

接着力が弱まると銀歯と歯の間にすき間が生じ、虫歯菌が入りやすくなります。10年以上前の銀歯は要注意です。

😬 噛み合わせの影響や歯ぎしり

強い噛みしめや歯ぎしりは銀歯に負担をかけ、ズレやひび割れの原因になります。

その結果、目に見えない隙間ができて虫歯が発生しやすくなります。ナイトガードを使った予防も効果的です。

🪥 歯磨きが届きにくい部位の汚れ残り

奥歯や歯と歯の間などは、歯ブラシが届きにくく磨き残しが発生しがちです。

特に銀歯周辺は段差があるため、プラークや食べかすが溜まりやすく、二次カリエスのリスクが高まります。フロスや歯間ブラシの活用が必須です。

銀歯の下に虫歯ができた症例

症例1:被せ物の歯茎が下がり虫歯発生

この画像は、上下顎にメタルボンド冠(内面が金属・表面がセラミックの被せ物)が装着された症例を示しています。

赤と青の矢印で示された部分には、補綴上の問題が確認できます。

🔹下顎(赤矢印)

- 症状:歯頚部(歯と歯ぐきの境目)の歯茎が下がり、歯根が露出しています。

- 原因:歯肉退縮(歯周病や過度なブラッシングなど)によるものです。

- 結果:露出した象牙質部分に虫歯(根面う蝕)が発生しています。

- リスク:根面はエナメル質よりも軟らかく、虫歯の進行が早いため、早期の治療が必要です。

🔹上顎(青矢印)

- 症状:こちらも歯肉が下がり、歯根が露出しています。

- 処置:露出部には**コンポジットレジン(CR)**による充填修復が行われています。

- 目的:見た目の改善と、知覚過敏・虫歯再発の予防です。

- 注意点:レジンは経年的に変色や摩耗が起こるため、定期的なメンテナンスが必要です。

🔹総評

このような症例では、

- 長期間の補綴装着による歯肉退縮

- 清掃不良や加齢による根面う蝕

- メタルボンド冠のマージン部の適合精度の影響

などが複合的に関与しています。

定期的な歯科検診と、歯周メンテナンス・咬合チェックが非常に重要です。

症例2:インレー(詰め物)の下に虫歯

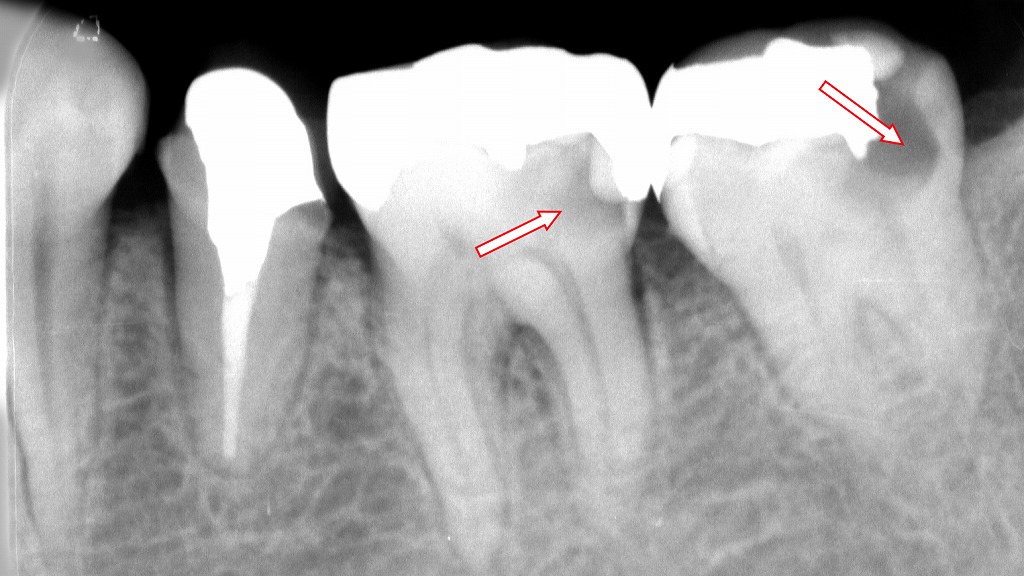

この画像は、下顎大臼歯部(第1大臼歯・第2大臼歯)を示すデンタルX線写真です。

赤い矢印で示された部分に、インレー(詰め物)の下にう蝕が認められます。

🔹所見の詳細

- 6番(左側の矢印)

詰め物(インレー)の下部、歯と修復物の境界部に黒く透けて見える領域があり、これは**二次う蝕(二次カリエス)を示唆します。

インレー装着時に軟化象牙質(虫歯が残っている部分)**の除去が不十分だった可能性があります。 - 7番(右側の矢印)

同様に、金属修復物の下に透過像(黒い影)が見られ、内部でう蝕が進行していると考えられます。

歯髄に近接しているため、症状によっては**根管治療(神経の治療)**が必要になることもあります。

🔹考えられる原因

- 修復時の軟化象牙質の取り残し

虫歯除去が不完全なまま修復した場合、内部で再び虫歯が進行します。 - インレーの適合不良

接着剤(セメント)の劣化や適合不良により、細菌が侵入して再感染します。 - 長期経過による劣化

古い金属修復物は辺縁封鎖性が低下しやすく、二次カリエスを起こしやすい傾向があります。

🔹治療と対策

- インレーを除去し、虫歯の範囲を確認したうえで軟化象牙質を完全に除去します。

- 必要に応じて、MTAセメントやコンポジットレジンによる裏層処置を行い、

再発防止のためには**精密な接着修復(セラミックインレーやダイレクトボンディング)**が望まれます。

このような症例は、見た目に問題がなくても内部で進行していることがあるため、定期的なレントゲン検査が早期発見に有効です。

症例3:ブリッッジ内部と詰め物の下に虫歯

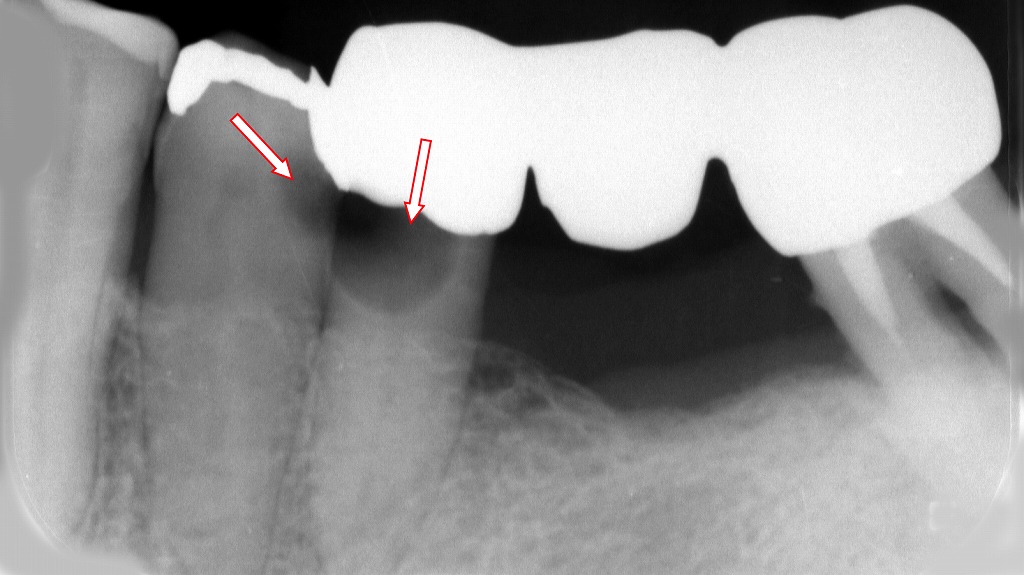

この画像は下顎臼歯部のデンタルX線写真です。赤い矢印の位置に病変が確認されます。以下に詳細を解説します。

🔹全体の状態

- 下顎5番・6番・7番に、金属製の保険適用メタルブリッジが装着されています。

ブリッジとは、欠損した歯(この場合は6番の欠損)を両隣の歯で支える固定式の補綴物です。

🔹5番(右側の矢印)

- ブリッジの支台歯(クラウンがかぶさっている歯)の内部、歯冠の下部に**透過像(黒い影)が見られます。

→ これはクラウン下う蝕(二次カリエス)**を示唆します。 - クラウン装着時に、う蝕除去が不十分だった可能性や、経年的なセメント劣化による細菌侵入が原因と考えられます。

- 進行すると歯髄炎・根尖病変に至る恐れがあります。

🔹4番(右側の矢印)

- 金属インレー(詰め物)の下にも透過像が確認され、インレー下う蝕です。

特に辺縁部(詰め物の端)からの再感染が多く、修復物の適合性や経年劣化が要因と考えられます。

🔹診断と対応

- 5番のクラウン除去 → う蝕の除去・支台築造のやり直しが必要。

- **4番の詰め物除去 → 再修復(コンポジットレジン or セラミックインレー)**を検討。

- 必要に応じて**根管治療(神経の治療)**も行う必要があります。

🔹考察

このような症例では、

- ブリッジ設計時の支台歯の状態評価不足

- 技術的精度(適合性やセメント操作)

- 長期使用による二次カリエス発生

などが複合的に影響しています。

金属ブリッジは長期的にマージン(縁)が劣化しやすく、定期的なレントゲン検査による早期発見が重要です。

⚠️ 銀歯の下に虫歯ができたときの症状

😖 噛むと痛い・しみる

食べ物を噛んだときにズキッとした痛みや、冷たい飲み物でしみる感覚が出てきます。

神経に近づくほど強い痛みになるため、早めの受診が大切です。

🩸 歯ぐきの腫れや出血

銀歯の下で虫歯が進行すると、周囲の歯ぐきが炎症を起こし、腫れや出血を伴うことがあります。

歯周病と間違われやすいですが、原因は虫歯であることも多いです。

😷 口臭が強くなる

銀歯の下にたまった細菌や食べカスが原因で、口臭が発生することがあります。

通常の歯磨きでは取り除けないため、症状が続くときは要注意です。

👀 見た目には分かりにくい進行

銀歯で覆われているため、外からは虫歯が進行しているのが見えません。

気づいたときには神経まで進行しているケースも少なくありません。定期的なレントゲン検査で早期発見が可能です。

🚨 放置するとどうなる?リスクと影響

🔁 虫歯の再発(=二次カリエス)の進行

銀歯の下で虫歯が進行すると、治療済みの歯が再び虫歯になる「二次カリエス」に発展します。

外からは見えないため気づかずに放置され、内部で大きく広がってしまうことがあります。

放置による脱離と二次カリエスの危険性

赤矢印の部分は、**銀歯インレーの下で進行した二次カリエス(再発虫歯)**です。

銀歯と歯の隙間にプラークが入り込み、内部で虫歯が広がると、外から見えないまま進行してしまいます。放置すると銀歯が外れ(脱離)、さらに虫歯が深くなり、神経を失うリスクも高くなります。

早期のチェックと交換治療が重要です。

🔥 神経の炎症や根管治療が必要になる

虫歯が深く進むと歯の神経まで感染し、強い痛みや腫れを引き起こします。

この場合は神経を取り除く根管治療が必要となり、治療期間や費用の負担も大きくなります。

🦷 最悪の場合は抜歯につながる

虫歯が歯の根まで進行すると、歯を残すことが難しくなり、最終的には抜歯が必要になるケースも。

歯を失うと噛み合わせや見た目に影響し、入れ歯やインプラントなどの大きな治療が必要になります。

👉 銀歯の下の虫歯は「放置すればするほどリスクが大きくなる」点が重要です。

そのため、少しでも違和感を覚えたら早めに歯科医院で検査を受けることが大切です。

🛠️ 銀歯の下の虫歯を治す方法

🔓 詰め物・被せ物を外して再治療

銀歯の下に虫歯がある場合、まずは銀歯を外して虫歯の部分をしっかり削ります。

その後、虫歯を取り除いたうえで新しい詰め物・被せ物を装着します。

再治療では虫歯の取り残しがないことが重要です。

🧬 根管治療が必要なケース

虫歯が神経まで進行している場合は、歯の神経を取り除く「根管治療」が必要になります。

根管内部を消毒して密閉することで、再感染を防ぎ歯を残すことが可能です。

ただし治療回数は複数回かかることが多いです。

💎 銀歯からセラミック治療への変更

再治療の際には、銀歯ではなくセラミックを選ぶ方法もあります。

セラミックは歯との適合性が高く、隙間ができにくいため二次カリエスの予防に効果的です。

見た目も自然で、金属アレルギーの心配もありません。

👉 銀歯の下の虫歯は「見えない場所にあるからこそ、精密な治療」が必要です。

特に再発を防ぐためには、セラミック治療を検討するのもおすすめです。

🛡️ 銀歯の下に虫歯を作らない予防法

🏥 定期的な歯科検診とレントゲン撮影

銀歯の下の虫歯は肉眼では確認できないため、定期検診とレントゲン撮影が欠かせません。

歯科医院でチェックを受けることで、初期の虫歯も早期に発見・治療できます。

🪥 フロス・歯間ブラシを使ったセルフケア

銀歯周辺は段差があり、歯ブラシだけでは汚れを落としきれません。

フロスや歯間ブラシを使って細かい部分まで清掃することで、二次カリエスのリスクを大幅に減らせます。

毎日のケアが最大の予防になります。

💎 銀歯ではなくセラミック治療を選択するメリット

セラミックは歯との適合性が高く、隙間ができにくいため虫歯の再発を防ぎやすい素材です。

さらに見た目が自然で、金属アレルギーの心配もありません。

長期的な予防と美しさの両立を考えるなら、セラミック治療がおすすめです。

👉 銀歯の下の虫歯は「予防が一番の治療」です。

定期検診とセルフケア、そして適切な治療法の選択で大切な歯を守りましょう。

✅ まとめ|銀歯の下の虫歯は早期発見・早期治療がカギ

銀歯の下の虫歯は 見えない場所で進行するため気づきにくく、再発リスクが高い のが特徴です。

放置すると神経治療や抜歯につながることもあるため、違和感があれば早めに歯科医院を受診しましょう。

ポイントのおさらい

- 🔁 再発リスクがあることを理解する

- 👂 違和感を感じたら早めに歯科医院へ相談する

- 🏥 江戸川区篠崎など地域の歯科医院で定期的なチェックを受ける

江戸川区篠崎で銀歯の虫歯治療なら

「銀歯の下に虫歯ができやすい」と聞いて心配な方へ。定期検診と精密治療で、歯を長持ちさせるサポートを行っています。

👉 当歯科クリニック(江戸川区篠崎駅南口徒歩1分)では、銀歯の下にできる虫歯の早期発見・精密治療に対応しています。

「痛みがある」「違和感が続く」という方は、放置せずお気軽にご相談ください。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。