- 1. 🦷 歯医者で使われるレントゲンの種類

- 1.1. 📸 デンタル(口内法)レントゲン

- 1.2. 🌐 パノラマ(全体撮影)レントゲン

- 1.3. 🖥️ 歯科用CT(3D撮影)

- 2. ☢️ 歯科レントゲンの被ばく量はどのくらい?

- 2.1. 🏠 日常生活や飛行機と比較した被ばく量

- 2.2. 🏥 医科のCTや胸部レントゲンとの比較

- 2.3. 💻 最新デジタルレントゲンでの低被ばく化

- 3. 🎯 歯医者でレントゲンを撮る目的と必要性

- 3.1. 🦷 虫歯や歯周病の早期発見

- 3.2. 🦷 親知らずや根管治療の診断

- 3.3. 🦷 インプラントや矯正治療の事前検査

- 4. 👶🤰 子どもや妊婦でもレントゲン撮影は大丈夫?

- 4.1. 🦺 防護エプロン・最新機器による配慮

- 4.2. 🤰 妊婦の撮影における注意点

- 4.3. ⚖️ 必要性と安全性のバランス

- 5. 🌿 被ばく量を減らすためにできること

- 5.1. 💻 デジタルレントゲンを導入している歯科医院を選ぶ

- 5.2. 🗣️ 撮影頻度を歯科医師に相談する

- 5.3. 🦷 定期検診で無駄な撮影を避ける

- 6. ✅ まとめ|歯科レントゲンの被ばく量はごくわずかで安全

- 7. 🏥 子どもや妊婦でも安心?歯医者で撮るレントゲンの被ばく量と安全対策

- 8. 【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

- 9. 筆者・院長

✅「歯医者でレントゲンを撮ると放射線を浴びるけど、本当に体に大丈夫なのかな?」と心配される方は少なくありません。

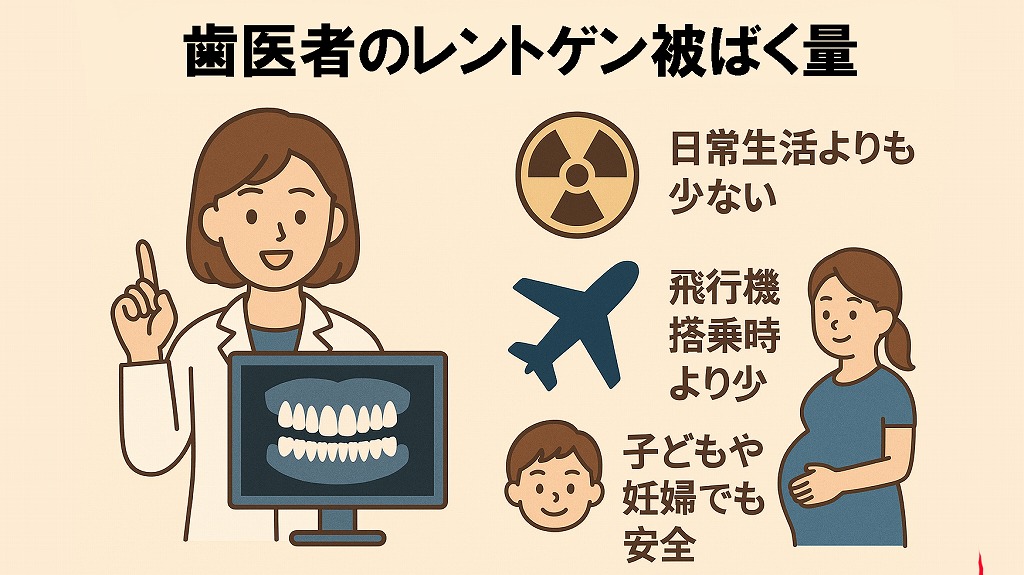

しかし実際の歯科レントゲンの被ばく量はごくわずかで、日常生活や飛行機に乗ったときに受ける自然放射線よりも少ないレベルです✈️。

この記事では、

- 歯医者で使われるレントゲンの種類

- 被ばく量の具体的な数値と生活との比較

- 子どもや妊婦でも安全に受けられる理由

- 撮影の目的と「撮らない方がリスクになる」ケース

について、わかりやすく解説していきます。

不安を解消し、安心して歯科診療を受けるための参考にしてください😊

🦷 歯医者で使われるレントゲンの種類

歯科では診断や治療計画のために、いくつかのレントゲンが使われます。

それぞれの特徴と使い分けを知っておくと安心です✨

📸 デンタル(口内法)レントゲン

- 特徴:1〜3本の歯をピンポイントで撮影

- 用途:虫歯の進行具合、歯の根や骨の状態を詳細に確認できる

- メリット:被ばく量が少なく、細かい診断に最適

🌐 パノラマ(全体撮影)レントゲン

- 特徴:上下の歯列やあごの骨を一度に撮影

- 用途:親知らずの位置、歯並び、顎関節の状態など広範囲の確認に使われる

- メリット:全体像が分かるので、初診時や治療計画を立てるときに便利

🖥️ 歯科用CT(3D撮影)

- 特徴:立体的な3D画像が得られる

- 用途:インプラントや親知らずの抜歯、根管治療など精密な診断が必要なとき

- メリット:骨の厚みや神経の位置まで確認でき、安全性の高い治療につながる

👉 歯科医院では、診断の目的や治療内容に応じて、これらのレントゲンを使い分けています。

☢️ 歯科レントゲンの被ばく量はどのくらい?

「レントゲン=放射線で危険」というイメージを持つ方も多いですが、実際の被ばく量はごくわずかです。

具体的な数値を生活の中の被ばく量と比べるとイメージしやすくなります✨

🏠 日常生活や飛行機と比較した被ばく量

- デンタル(口内法):約0.005mSv

- パノラマ(全体):約0.02〜0.03mSv

💡参考までに…

- 1日の自然被ばく量(呼吸や食事から):約0.007mSv

- 東京〜ニューヨーク間の飛行機往復:約0.2mSv

👉 歯科レントゲン1枚は、日常生活やフライトと比べても非常に少ない量です。

🏥 医科のCTや胸部レントゲンとの比較

- 胸部X線(1回):約0.1mSv

- 医科用CT(頭部):約2〜5mSv

- 歯科用CT(3D撮影):約0.05〜0.2mSv

👉 歯科用CTは立体的な画像を撮れるにもかかわらず、医科CTの10分の1以下の被ばく量で済みます。

💻 最新デジタルレントゲンでの低被ばく化

- 従来のフィルム式に比べて、被ばく量は約1/4〜1/10に減少

- 必要最小限の範囲だけ撮影できる機能を搭載

- 防護エプロンでさらに安全に

👉 現代の歯科レントゲンは「できるだけ少ない線量で、十分な情報を得る」ことを重視して設計されています。

📌 まとめ

歯科レントゲンの被ばく量は、日常生活で自然に浴びる量や飛行機旅行よりも少なく、安全性は高いといえます。診断や治療の質を高めるためにも、安心して活用することが大切です😊

🎯 歯医者でレントゲンを撮る目的と必要性

レントゲン撮影はただの routine 検査ではなく、見えない部分の病気やリスクを早期に発見するための大切なステップです。

実は「撮らない」ことの方がリスクになるケースも多いのです⚠️

🦷 虫歯や歯周病の早期発見

- 肉眼では確認できない歯と歯の間の虫歯や、歯ぐきの奥の骨の状態をチェック

- 初期段階で発見できれば、削らずに経過観察や簡単な治療で済む可能性が高い

👉 レントゲンを撮らないと、気づかないうちに病気が進行してしまうリスクがあります。

🦷 親知らずや根管治療の診断

- 親知らずが骨の中でどの方向に生えているかを確認

- 神経の炎症や根の先の膿など、見えないトラブルを正確に診断できる

👉 レントゲンなしで治療すると、神経や血管を傷つける危険性もあります。

🦷 インプラントや矯正治療の事前検査

- インプラント:骨の厚みや神経の位置を3Dで確認することで、安全な埋入が可能

- 矯正治療:歯並びだけでなく、骨格や歯根の状態を把握して正しい治療計画を立てられる

👉 事前の精密検査を省くと、治療の失敗や後戻りのリスクが増します。

📌 まとめ

レントゲン撮影は「余分な検査」ではなく、安全で確実な治療のために必要不可欠なものです。

むしろ「撮らない」ことで病気の進行や治療トラブルのリスクが高まるため、安心して歯科医院で相談しましょう😊

👶🤰 子どもや妊婦でもレントゲン撮影は大丈夫?

「小さな子どもにレントゲンを撮って大丈夫?」「妊娠中でも安全なの?」といった不安はよく耳にします。

結論から言うと、歯科レントゲンは被ばく量がごく少なく、必要な場面では安全に撮影が可能です✨

🦺 防護エプロン・最新機器による配慮

- 撮影時には鉛入りの防護エプロンを使用し、お腹や体をしっかりガード

- 最新のデジタルレントゲンは旧式に比べて、被ばく量が約1/4〜1/10に低減

👉 子どもや妊婦さんでも、安心して検査を受けられる環境が整っています。

🤰 妊婦の撮影における注意点

- 妊娠初期(特に3か月以内)はできるだけ避けるのが一般的

- どうしても必要な場合は、胎児に影響しないよう細心の配慮を行う

- 妊娠中であることは、必ず歯科医師に伝えることが大切

👉 相談することで、不必要な撮影を避けつつ、母体と赤ちゃんを守れます。

⚖️ 必要性と安全性のバランス

- レントゲンを「撮らない」ことで、虫歯や歯周病が進行してしまう方がリスクが大きい場合も

- 正確な診断ができなければ、治療の安全性を欠く可能性があります

👉 医師は常に「必要最小限」の撮影を心がけているため、安心して任せましょう。

📌 まとめ

子どもや妊婦さんのレントゲン撮影は、防護対策と最新技術で十分に安全に配慮されているものです。

必要な場合は「撮らないリスク」も考え、歯科医師と相談しながら安心して検査を受けましょう😊

🌿 被ばく量を減らすためにできること

歯科レントゲンはもともと被ばく量が少ないですが、さらに安心して検査を受けるための工夫もあります。

自分でできる選び方や心がけをチェックしてみましょう✨

💻 デジタルレントゲンを導入している歯科医院を選ぶ

- 従来のフィルム式より1/4〜1/10の被ばく量で撮影可能

- 鮮明な画像がすぐに確認でき、診断の精度もアップ

👉 ホームページや初診時に「デジタルレントゲンを導入していますか?」と聞いてみるのがおすすめです。

🗣️ 撮影頻度を歯科医師に相談する

- 全員が同じ頻度で撮る必要はなく、口腔内の状態に合わせて最適な間隔を決められる

- 虫歯リスクが低い人は少なめ、高い人は定期的なチェックが安心

👉 不安があれば「どのくらいの頻度で必要ですか?」と確認してみましょう。

🦷 定期検診で無駄な撮影を避ける

- 定期検診で口の中をしっかり診てもらえば、必要なときだけ効率的にレントゲンを活用できる

- 早期発見につながり、撮影の回数や治療の負担を減らす効果もあり

👉 「無駄な撮影をしない=健康リスクも減らせる」という安心感につながります。

📌 まとめ

歯科レントゲンの被ばく量はもともと少ないですが、

- デジタル機器のある医院を選ぶ

- 撮影頻度を相談する

- 定期検診で効率的にチェックする

ことで、さらに安心して診療を受けられます😊

✅ まとめ|歯科レントゲンの被ばく量はごくわずかで安全

歯医者で撮るレントゲンの被ばく量は、日常生活で自然に浴びる放射線よりも低いレベルです🌍。

最新のデジタル機器や防護エプロンを用いることで、安全性はさらに高まっています。

📸 レントゲンは、

- 虫歯や歯周病の早期発見

- 親知らずや根管治療の診断

- インプラントや矯正治療の精密検査

など、診断と治療の精度を上げるために欠かせない検査です。

👉 むしろ「撮らない」ことの方が、病気の見落としや治療のリスクにつながります。

もし不安があれば、遠慮せず歯科医に質問して納得したうえで撮影しましょう😊

🏥 子どもや妊婦でも安心?歯医者で撮るレントゲンの被ばく量と安全対策

当歯科クリニックでは、最新のレントゲンを導入し、被ばく量をできる限り抑えた安全な検査を行っています💻✨。

親知らずや虫歯、歯周病の早期発見からインプラント・矯正治療まで、必要最小限の撮影で正確な診断が可能です。

また、お子さまや妊婦さんにも安心していただけるよう、防護エプロンの使用や撮影頻度の調整など、十分な配慮をしています👶🤰。

「撮らないリスク」を避け、安心して治療を受けていただける環境を整えていますので、どうぞお気軽にご相談ください😊。

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。