- . 歯の脱灰とは?原因と予防法をわかりやすく解説🦷✨

- 0.1. 歯の脱灰とは?🤔

- 0.1.1. 再石灰化との違い💡

- 0.1.2. 虫歯の始まりとしての初期段階🦷

- 0.2. 歯の脱灰の主な原因😱

- 0.2.1. ミュータンス菌と酸の働き

- 0.2.2. 砂糖や酸性飲食物の摂取🍰🍹

- 0.2.3. プラークや歯石の蓄積🦠

- 0.2.4. 唾液の役割低下(ドライマウス)💧

- 0.3. 歯の脱灰を放置するとどうなる?⚠️

- 0.3.1. 白斑(ホワイトスポット)の出現

- 0.3.2. 象牙質に進行 → 本格的な虫歯へ

- 0.3.3. 知覚過敏や歯の脆弱化🥶

- 0.4. 歯の脱灰を防ぐ方法🛡️

- 0.4.1. 毎日の正しい歯磨き(フッ素入り歯磨き粉)

- 0.4.2. 間食・砂糖摂取をコントロール🍫

- 0.4.3. キシリトールやMIペーストの活用🍬

- 0.4.4. 定期的な歯科検診とプロケア🏥

- 0.5. 歯の脱灰を改善するには?🔄

- 0.5.1. 再石灰化を促すフッ素塗布

- 0.5.2. 唾液を増やす生活習慣💧

- 0.5.3. 歯科医院でのシーラント・コーティング

- 1. よくある質問(FAQ)❓

- 1.1. 脱灰したら元に戻せる?

- 1.2. ホワイトスポットは治療が必要?

- 1.3. 子どもと大人で予防方法は違う?

- 2. まとめ📌

- 3. 📍 江戸川区篠崎で「歯の脱灰」ではと不安な方へ

- 4. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 5. 筆者・院長

「最近、歯に白い斑点が出てきた」「冷たいものが少ししみる」――それはもしかすると歯の脱灰かもしれません。脱灰は虫歯の初期段階で、早めに気づけば削らずに元の状態へ戻せることもあります🦷✨。

本記事では、歯の脱灰の原因や予防法、改善のための具体的な方法をわかりやすく解説します。

歯の脱灰とは?原因と予防法をわかりやすく解説🦷✨

歯の脱灰とは?🤔

歯の表面は「エナメル質」と呼ばれる硬い層で覆われています。しかし、食事や間食の後、口内の細菌が糖分を分解して酸を作り出すことでエナメル質が少しずつ溶け出します。これが「脱灰」です。

再石灰化との違い💡

口の中では「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されています。再石灰化とは、唾液に含まれるカルシウムやリン酸が歯に戻り、溶けた部分を修復する働きです。バランスが崩れ「脱灰>再石灰化」となると、虫歯が進行してしまいます。

虫歯の始まりとしての初期段階🦷

脱灰が進むと、歯の表面に白い斑点(ホワイトスポット)が現れます。これは虫歯のサインであり、早めに対処すれば削らずに済むケースもあります。

歯の脱灰の主な原因😱

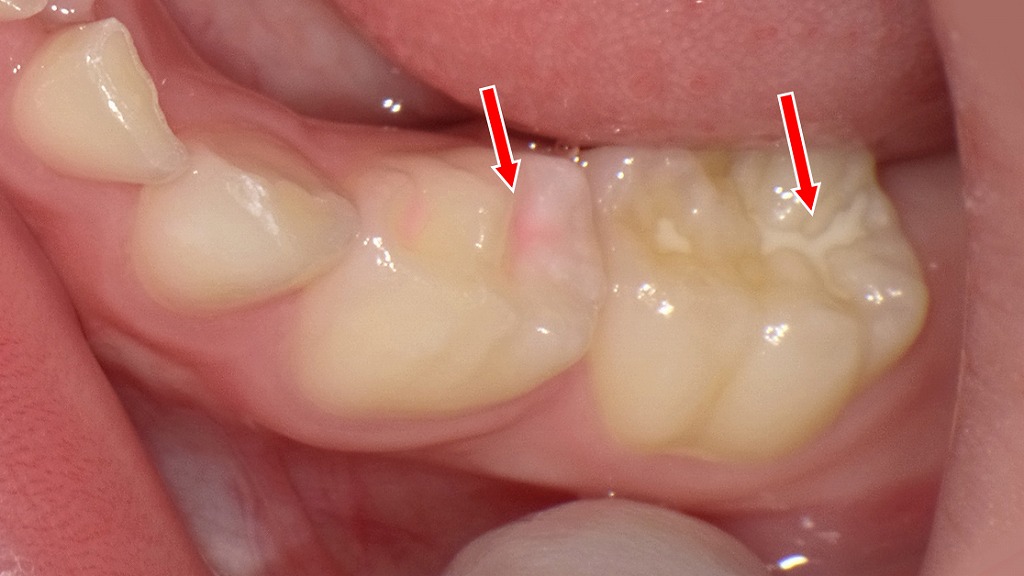

この画像は、歯の脱灰(だっかい)を示す典型的な症例です。赤い矢印で示された部分に、白く濁ったような斑点や筋状の変化が見られます。これらは、エナメル質の表面が酸によって溶けはじめた初期の虫歯(C0)や脱灰のサインです。

ミュータンス菌と酸の働き

虫歯の原因菌であるミュータンス菌は、食べ物に含まれる糖を利用して酸をつくります。この酸が歯のミネラルを溶かすのです。

砂糖や酸性飲食物の摂取🍰🍹

甘いお菓子やジュース、炭酸飲料は口内を酸性に傾け、脱灰を促進します。

プラークや歯石の蓄積🦠

歯磨き不足でプラーク(歯垢)が溜まると酸を生み出す環境が強まり、脱灰が進みやすくなります。

唾液の役割低下(ドライマウス)💧

唾液は酸を中和し、再石灰化を助ける重要な働きを持っています。口呼吸や加齢、薬の副作用によって唾液が減ると、脱灰が進みやすくなります。

歯の脱灰を放置するとどうなる?⚠️

白斑(ホワイトスポット)の出現

初期には白い斑点が出て、見た目の違和感が出ます。

象牙質に進行 → 本格的な虫歯へ

脱灰が深部に進むと象牙質が侵され、痛みや知覚過敏が出てきます。さらに進行すれば神経に達し、根管治療や抜歯が必要になることも。

知覚過敏や歯の脆弱化🥶

冷たいものや甘いものがしみやすくなり、日常生活に支障をきたすこともあります。

歯の脱灰を防ぐ方法🛡️

毎日の正しい歯磨き(フッ素入り歯磨き粉)

フッ素は歯の再石灰化を促進し、酸に強い歯質をつくります。市販のフッ素入り歯磨き粉を継続して使うことが大切です。

間食・砂糖摂取をコントロール🍫

ダラダラ食べは口の中を酸性に保ちやすく、脱灰リスクが高まります。規則正しい食習慣を意識しましょう。

キシリトールやMIペーストの活用🍬

キシリトールガムは虫歯菌の活動を抑え、MIペーストは歯にミネラルを補給して再石灰化をサポートします。

定期的な歯科検診とプロケア🏥

歯科医院では歯石除去やフッ素塗布が可能です。自分では気づけない脱灰も早期に発見できます。

歯の脱灰を改善するには?🔄

再石灰化を促すフッ素塗布

歯科医院での高濃度フッ素塗布は効果的。特に子どもや虫歯リスクが高い方におすすめです。

唾液を増やす生活習慣💧

よく噛む食事、水分補給、鼻呼吸を意識することが唾液の分泌を促します。

歯科医院でのシーラント・コーティング

奥歯の溝など虫歯になりやすい部位はシーラントでカバーすることで脱灰を予防できます。

よくある質問(FAQ)❓

脱灰したら元に戻せる?

初期段階ならフッ素や生活習慣の改善で再石灰化し、修復が可能です。

ホワイトスポットは治療が必要?

見た目が気になる場合、アイコンポジットやホワイトスポット除去治療が行われることもあります。

子どもと大人で予防方法は違う?

基本は同じですが、子どもはシーラントや定期フッ素塗布が特に効果的です。

まとめ📌

- 歯の脱灰は虫歯の入り口

- 原因は「酸」や「糖」「プラーク」「唾液減少」

- 初期なら再石灰化で回復できるチャンスあり

- フッ素や生活習慣改善、定期検診がカギ

早めに正しい対策をとれば、歯を削らずに守れる可能性があります🦷✨。気になる症状がある方は、ぜひ歯科医院で相談してみてください。

📍 江戸川区篠崎で「歯の脱灰」ではと不安な方へ

歯の脱灰は誰にでも起こる現象ですが、正しいケアで予防や改善が可能です。フッ素入り歯磨き粉の活用や定期検診で、健康な歯を守りましょう🪥。当院では患者さま一人ひとりに合わせた予防プランをご提案しています。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。