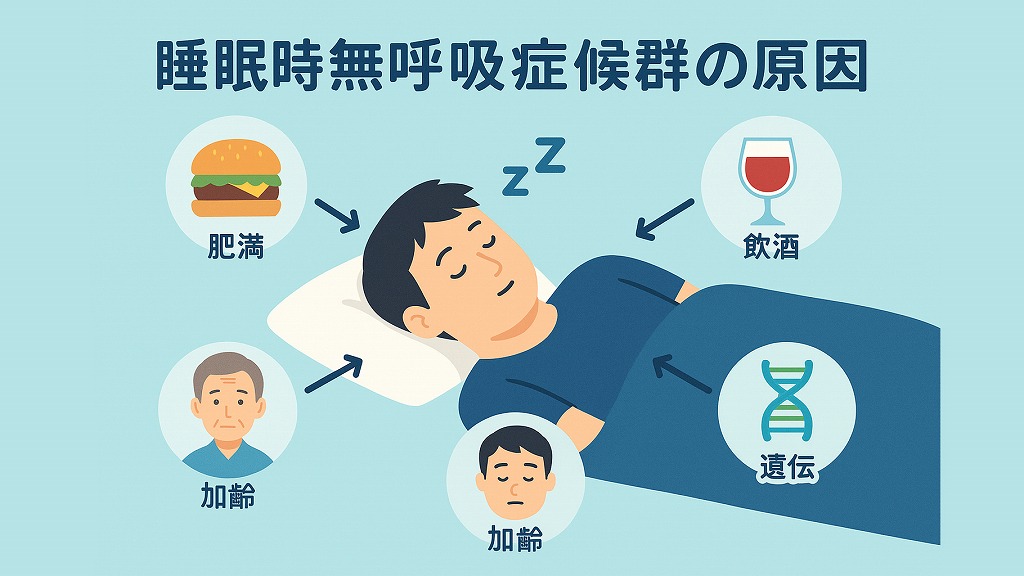

✅ 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まる疾患で、高血圧・心疾患・脳卒中などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。主な原因は「肥満」「気道の構造」「生活習慣」など多岐にわたり、放置すると健康被害が拡大する恐れがあります。

本記事では、睡眠時無呼吸症候群の原因とリスク要因を体系的に整理し、早期発見・予防のための知識をお伝えします。

睡眠時無呼吸症候群の原因とは?見逃せないリスク要因を徹底解説😴💤

睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。呼吸停止が10秒以上続き、1時間に5回以上起こると診断の対象となります。

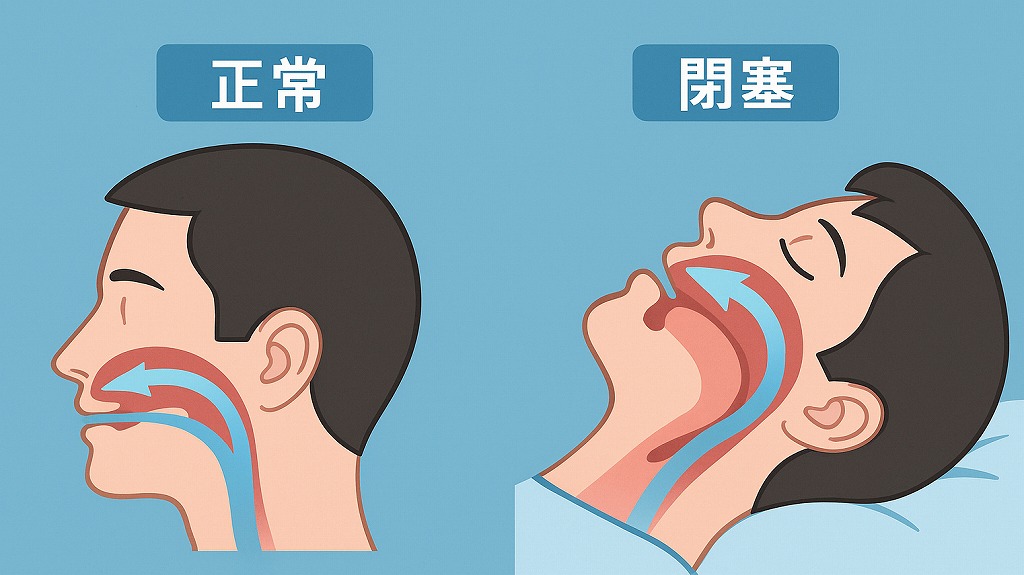

SASには大きく3つのタイプがあります。

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA):気道が物理的にふさがれるタイプ

- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA):脳から呼吸指令が出ないタイプ

- 混合型:両方の要素を併せ持つタイプ

特に多いのは「閉塞性」で、全体の約9割を占めるといわれています。

主な原因とリスク要因

解剖学的な要因🦷

- 扁桃肥大やアデノイド肥大

- 舌が大きい(巨舌症)

- 下顎が小さい、後退している

これらの特徴があると、睡眠中に舌や軟口蓋が喉へ落ち込みやすく、気道がふさがります。

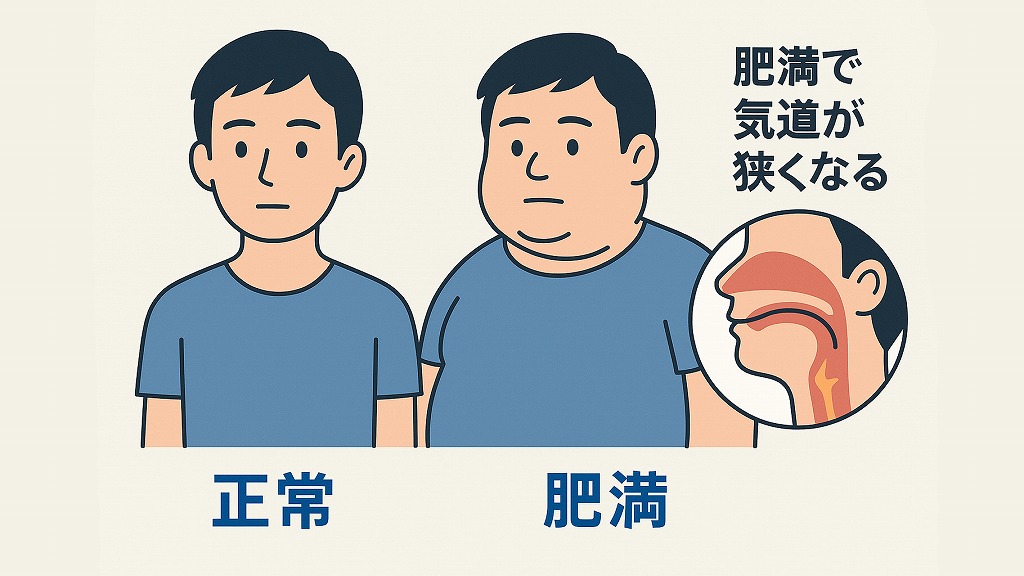

肥満と首回りの脂肪🍔

肥満はSASの最大のリスク因子です。特に首回りに脂肪がつくと、気道が圧迫されやすくなります。BMIが高い人ほどリスクが増し、内臓脂肪が多い人も要注意です。

加齢と性別👨👩

- 中高年層に多く見られる

- 男性に多いが、女性も閉経後はリスク増加

これは、加齢やホルモン変化による筋肉の弛緩・気道の変化が影響しています。

生活習慣の影響🍷🚬

- 飲酒:喉の筋肉がゆるみ気道が狭くなる

- 喫煙:炎症により気道が腫れやすくなる

- 睡眠薬:筋肉の緊張が低下し、無呼吸が悪化することも

生活習慣は直接的な悪化要因となるため、改善が重要です。

遺伝や家族歴🧬

骨格の特徴(小さい顎、狭い咽頭)や体質は遺伝することがあります。家族に睡眠時無呼吸症候群の方がいる場合、自分も発症リスクが高いと考えられます。

他の疾患との関連🤧

- 鼻炎やアレルギー性鼻炎 → 鼻づまりによる呼吸障害

- 甲状腺疾患 → ホルモンバランス異常による筋肉の低下

- 神経疾患 → 呼吸中枢に影響し、中枢性の無呼吸を引き起こす

原因を放置するとどうなる?⚠️

「いびきがうるさい」「呼吸が止まっている」と指摘されても放置してしまう人は少なくありません。しかし原因を改善せずに放置すると、次のような合併症リスクが高まります。

- 高血圧・動脈硬化

- 心筋梗塞・不整脈

- 脳梗塞・脳出血

- 糖尿病の悪化

さらに、日中の強い眠気による交通事故や労働災害の危険性もあります。命に直結する問題であることを理解しておく必要があります。

原因を知ることの重要性🔍

睡眠時無呼吸症候群は、自覚症状が少なく「ただのいびき」と勘違いされやすい病気です。しかし、原因を知り、リスクを把握することは早期治療の第一歩です。

- 自分に当てはまるリスク因子を確認する

- 家族からの指摘を軽視しない

- 専門の検査(PSG:終夜睡眠ポリグラフ検査)を受ける

原因を正しく理解することで、生活習慣改善(減量・禁煙・禁酒)や適切な治療(CPAP療法・マウスピース・手術)へとつなげることができます。

まとめ📝

睡眠時無呼吸症候群の原因は「解剖学的特徴」「肥満」「生活習慣」「加齢」「遺伝」「他の疾患」など、多岐にわたります。放置すれば高血圧や心疾患、脳卒中など重大なリスクにつながるため、早めの検査・治療が不可欠です。

「ただのいびき」と思わず、原因をしっかり理解し、自分や家族の健康を守りましょう。

🏥 江戸川区篠崎で睡眠時無呼吸症候群にお悩みの方へ

睡眠時無呼吸症候群は「いびき」だけの問題ではなく、命に関わる病気です。原因を知り、早めに検査を受けることが何より大切です。江戸川区篠崎の当院では、専門的な検査や生活習慣改善のアドバイスも行っています。安心してご相談ください。

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。