- 1. フィステルとは?🤔

- 1.1. フィステルを10年放置した場合のリスク⚡

- 1.1.1. 歯を失うリスク

- 1.1.2. 顎の骨へのダメージ

- 1.1.3. 全身への影響😨

- 1.1.4. 生活の質の低下

- 1.2. なぜ痛みがなくても危険なのか?😐

- 1.3. フィステルの症例

- 1.3.1. 🦷 主な所見

- 1.3.2. 🔍 考えられる原因

- 1.3.3. ⚠️ 周囲の状態

- 1.3.4. 💊 治療方針の例

- 2. フィステルの正しい治療法🦷

- 2.1. 根管治療(神経の治療)

- 2.2. 外科的処置(再根管治療・歯根端切除術)

- 2.3. 抜歯

- 3. フィステル放置後の歯根端切除術の症例

- 3.1. 上顎左犬歯を原因とする歯根嚢胞

- 3.1.1. 🦷 病変の概要

- 3.1.2. 💡 診断のポイント

- 3.1.3. 🔍 臨床上の意義

- 3.1.4. 🩺 治療方針の一例

- 3.2. 上顎犬歯部における歯根端切除術のための開窓

- 3.2.1. 🦷 手術の目的

- 3.2.2. 🔍 画像の解説

- 3.2.3. 💡 臨床的意義

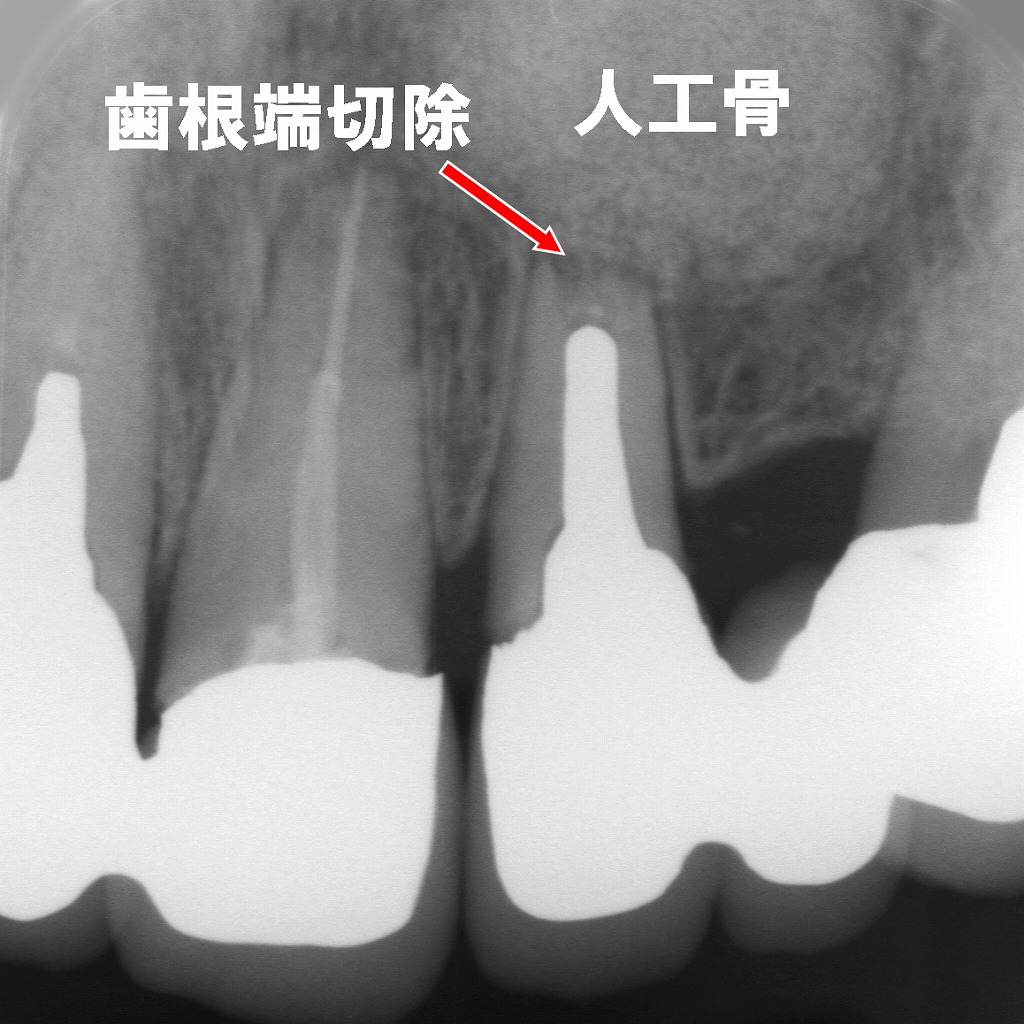

- 3.3. 歯根端切除術と逆根充後に人工骨を填入

- 3.3.1. 🦷 手術の状況

- 3.3.2. 🔍 画像の解説

- 3.3.3. 💡 臨床的意義

- 3.3.4. 🩺 今後の経過

- 3.4. ブリッジ作成

- 3.4.1. 🦷 画像の概要

- 3.4.2. 🦴 骨の治癒経過

- 3.4.3. ✅ ブリッジ治療

- 4. 放置してしまった人のケース📖

- 5. 歯科医院での検査と治療の流れ🏥

- 6. まとめ:フィステルを見つけたら早めに歯科へ!✨

- 7. 📍 江戸川区篠崎でフィステルを放置して10年になる方へ

- 8. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 9. 筆者・院長

😢歯ぐきに小さな白いできものができ、膿が出ている…それが「フィステル」です。痛みがなく「放っておいても大丈夫」と思う方も多いですが、実は10年も放置すると歯を失ったり、全身に悪影響を及ぼす危険があります⚠️。

この記事では、フィステルを長期間放置した場合のリスクと、正しい治療法について詳しく解説します。

フィステルとは?🤔

歯ぐきに小さな白いできものができ、膿の出口のようになっている状態を「フィステル」と呼びます。フィステルは、虫歯や歯の神経の感染、根っこの先に炎症が広がる「根尖病巣(こんせんびょうそう)」などが原因で生じます。膿がたまると体はそれを外に出そうとするため、歯ぐきにトンネルのような通路ができて膿が出てきます。

一見すると「ニキビみたいなものかな?」「膿が出ているなら治っているのでは?」と思う方もいますが、実はこれは体が炎症を抑え込もうとしているサインで、病気が治っているわけではありません⚠️。

フィステルを10年放置した場合のリスク⚡

「痛くないから大丈夫」と考え、何年も放置する方も少なくありません。しかしフィステルを10年も放置すると、以下のようなリスクが高まります。

歯を失うリスク

炎症が続くことで歯の根が弱り、最終的に抜歯が必要になるケースもあります。特に根管治療をしないまま放置すると、歯の寿命が短くなります。

顎の骨へのダメージ

膿の炎症が長期間続くと、顎の骨(歯槽骨)が溶けてしまうことがあります。これを「顎骨炎」と呼び、重度になると骨移植や外科手術が必要になることもあります。

全身への影響😨

口の中の慢性炎症は、糖尿病・心疾患・脳梗塞などの全身疾患と関連していることが知られています。10年間炎症が続けば、体への悪影響は決して小さくありません。

生活の質の低下

見た目に白いできものができていると気になったり、膿が混じった口臭が発生することもあります。人前で笑ったり話したりすることに自信をなくす方も少なくありません。

なぜ痛みがなくても危険なのか?😐

フィステルは「膿の出口」ができているため、圧力が逃げて痛みを感じにくくなります。そのため「治ったのかな」と誤解しがちですが、実際には炎症がずっと続いている状態です。

痛みがない=安心ではなく、むしろ静かに進行しているため発見が遅れる危険なサインなのです。

フィステルの症例

この画像では、上顎右上2番(側切歯)に装着されたメタルボンド冠を原因とするフィステル形成が認められます。以下に詳しく説明します。

🦷 主な所見

- 右上2番にメタルボンド冠(金属フレーム+陶材焼付冠)が装着されています。

- 歯肉は歯周病により退縮しており、歯根表面が露出しています。

- 露出した歯根は褐色に変色しており、長期的な金属イオンの影響や根面の汚染が疑われます。

- 歯冠の上方(赤矢印部)には赤い膨隆と白っぽい中心部があり、これは**フィステル(瘻孔)**で、根尖の感染から膿が歯肉表面に排出されている状態です。

🔍 考えられる原因

- 右上2番の**根尖部に感染(根尖性歯周炎)**があり、慢性的に膿が形成されています。

- メタルボンド冠の内部には古いメタルコアや再感染した根管が存在する可能性が高いです。

- 歯周病による骨吸収が進み、感染の排出経路が短くなったことでフィステルが形成されたと考えられます。

⚠️ 周囲の状態

- 隣在歯(1番・3番)にも歯石沈着・変色・金属修復物があり、中等度~重度の歯周炎が併発している可能性があります。

- 全体的に歯肉退縮と歯頸部の汚れが目立ち、プラークコントロール不良が背景にあると思われます。

💊 治療方針の例

- 右上2番の精査

- デンタルX線撮影で根尖病変の有無・大きさを確認。

- 可能であれば**根管治療(再治療)**を行い、感染源を除去。

- 保存が困難な場合は抜歯→ブリッジ・インプラント・部分義歯の検討。

- 歯周病治療

- スケーリング・ルートプレーニングによる歯石除去。

- プラークコントロールの改善と定期的なメンテナンスが必要。

- 審美的・機能的再修復

- 歯肉が落ち着いた後、必要に応じて**メタルフリー冠(オールセラミックなど)**への再修復も検討。

フィステルの正しい治療法🦷

フィステルを治すには、膿を出すだけでは不十分で「原因を取り除く治療」が必要です。

根管治療(神経の治療)

歯の根の中をきれいに清掃・消毒し、薬剤を詰めて再感染を防ぐ治療です。これが最も一般的な方法で、多くの場合はこれで改善します。

外科的処置(再根管治療・歯根端切除術)

根管治療で改善しない場合は、外科手術で膿の袋を取り除くこともあります。

抜歯

歯の保存が難しい場合には抜歯が選択されることもあります。その後はインプラント・ブリッジ・入れ歯などで噛む機能を回復させます。

フィステル放置後の歯根端切除術の症例

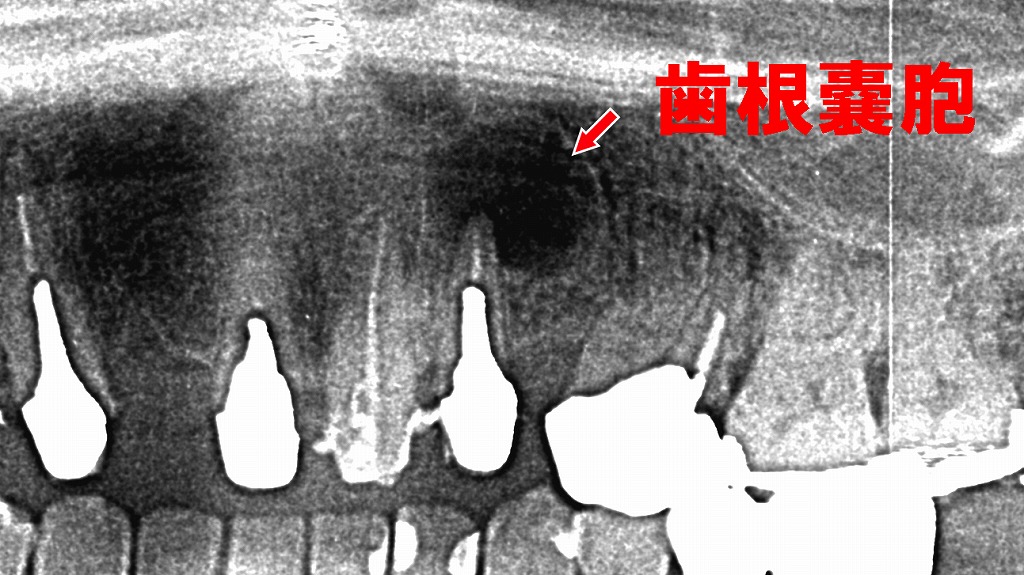

上顎左犬歯を原因とする歯根嚢胞

この画像は、上顎左犬歯を原因とする歯根嚢胞(しこんのうほう)を示すパノラマX線画像です。赤い矢印で示された部分に、境界明瞭な透過像(黒い領域)が認められます。これは嚢胞の存在を示す典型的な所見です。

🦷 病変の概要

- 部位:上顎左側犬歯根尖部

- 大きさ:母指頭大(約2〜3cm程度と推定)

- 形態:境界明瞭で類円形の透過像

- 原因歯:上顎左犬歯(根管治療の既往あり)

💡 診断のポイント

- 歯根嚢胞は、根尖性歯周炎が慢性化して発生する炎症性嚢胞です。

- 歯根の感染により根尖周囲の歯槽骨が吸収され、内部に嚢胞腔(液体を含む空間)が形成されます。

- 境界が滑らかで、周囲骨との境界が明瞭なことが特徴です。

🔍 臨床上の意義

- 嚢胞の拡大により、鼻腔底や上顎洞底の骨を圧迫・吸収する場合があります。

- 長期間放置すると、嚢胞感染や歯列への影響(歯の移動・圧迫痛)を生じることもあります。

🩺 治療方針の一例

- **根管治療(再治療)または嚢胞摘出術(歯根端切除を併用)**が適応。

- 病変が大きいため、外科的アプローチ(嚢胞摘出・掻爬術)+感染源歯の処置が必要となるケースが多いです。

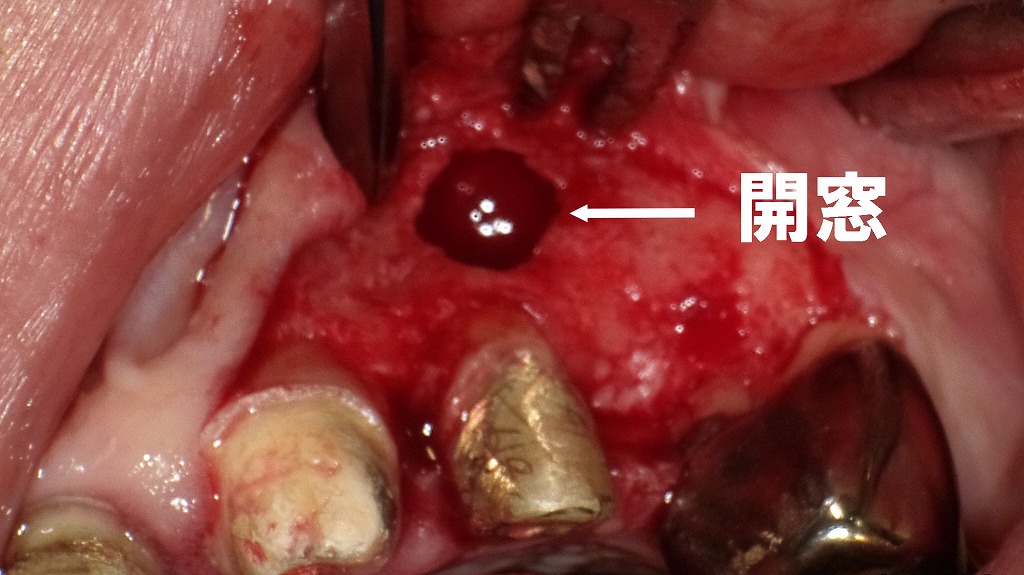

上顎犬歯部における歯根端切除術のための開窓

この画像は、上顎犬歯部における歯根端切除術のための開窓(かいそう)を行った術中写真です。

🦷 手術の目的

根尖部に存在する歯根嚢胞や慢性根尖性歯周炎の病変組織を除去するため、外科的に骨面を開いて病変部へアプローチする段階の写真です。

🔍 画像の解説

- 「開窓」と示されている部分は、骨面を削除して根尖部および嚢胞腔へアクセスするための窓状の開口部です。

- 歯肉弁を剥離し、骨削除を行って嚢胞壁または根尖部が露出しています。

- 周囲の組織は丁寧に止血され、嚢胞内容液や肉芽組織の排出が確認できます。

💡 臨床的意義

歯根端切除術では、

- 根尖部の病変を直接確認し、嚢胞や感染源を完全除去する

- 感染した根尖部を切除し、逆根管充填(MTAなど)を行うことで再感染を防止

といった目的があります。

この開窓操作はその最初の重要ステップであり、病変部への安全で確実なアプローチを目的としています。

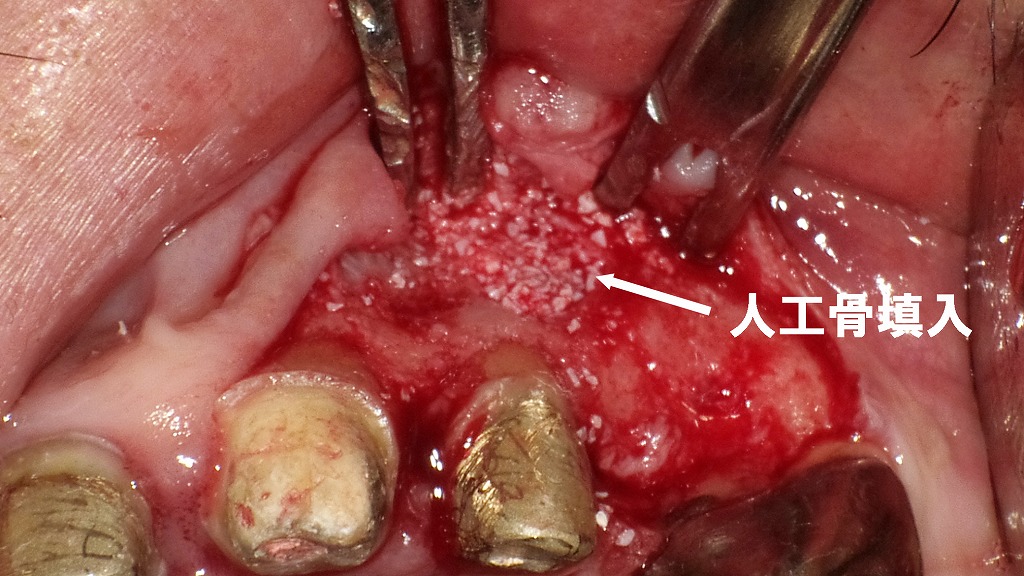

歯根端切除術と逆根充後に人工骨を填入

この画像は、上顎前歯部における歯根端切除術および逆根管充填後の人工骨填入(じんこうこつてんにゅう)の術中写真です。

🦷 手術の状況

- 先行して歯根端切除術と嚢胞摘出が完了し、感染源の除去が行われた後の状態です。

- 根尖部は**MTAセメントなどで逆根管充填(逆根充)**が施され、根管の封鎖が確認された段階。

- 骨欠損部(嚢胞摘出後の空洞)に対して、人工骨(骨補填材)を填入しました。

🔍 画像の解説

- 画像中央やや上方の白色顆粒状物質が人工骨顆粒であり、嚢胞除去後の骨欠損腔に均一に充填されています。

- 周囲の骨縁は滑らかに整形されており、止血も十分に行われた清潔な術野です。

- 使用されている人工骨は、β-TCPやハイドロキシアパタイト系の顆粒タイプが一般的で、骨伝導性を利用して新生骨の再生を促す目的で使用されます。

💡 臨床的意義

- 歯根端切除術後に残る骨欠損腔を放置すると、治癒が遅延することがあります。

- 人工骨を填入することで、**骨再生の足場(スキャフォールド)**を提供し、早期の骨形成を促進します。

- 特に上顎前歯部では審美性の観点からも、骨の陥凹防止と歯槽形態の維持が重要です。

🩺 今後の経過

- 術後は粘膜の縫合により閉鎖し、約3〜6か月で新生骨による置換吸収が進行します。

- X線やCTによる骨再生の経過観察が重要です。

ブリッジ作成

このデンタルX線写真は、歯根端切除術後3か月の経過観察像です。

🦷 画像の概要

中央の歯(矢印の先)に対して、歯根端切除術が行われています。これは、根尖部に生じた歯根嚢胞や炎症を除去し、感染源を取り除いたうえで根尖部を切除する処置です。

切除後の欠損部には、人工骨(骨補填材)が填入されています。右上の「人工骨」と書かれた領域に、やや透過度の高い粒状の像が見られます。

🦴 骨の治癒経過

術後3か月時点では、人工骨周囲に**新しい骨の形成(骨改造反応)**が進行しています。X線上でも、当初より均質化してきており、人工骨と周囲骨の境界が徐々に不明瞭になりつつあります。これは、良好な骨治癒のサインといえます。

✅ ブリッジ治療

歯根嚢胞の治癒が安定するのを待ち、3番(犬歯)・4番(第一小臼歯)・5番(第二小臼歯)を連結したブリッジの補綴物を作成したところです。

この時点で骨の安定化が確認できたため、支台歯の予後も良好と判断できます。

放置してしまった人のケース📖

実際に「10年放置したらどうなったのか?」という例を見てみましょう。

- 悪いケース:「痛みがないから放置していたら、歯ぐきの腫れが大きくなり、結局抜歯になってしまった」

- 良いケース:「数年放置した後でも歯科に行き、根管治療を受けて歯を残すことができた」

このように、早く受診すれば助かるケースが多いため、気づいたら早めに相談することが大切です✨。

歯科医院での検査と治療の流れ🏥

- レントゲン・CT撮影:炎症の広がりや膿の袋の大きさを確認します。

- 診断・治療方針の説明:根管治療で治せるのか、外科処置が必要なのかを判断します。

- 治療の開始:通院回数は2〜5回ほどが一般的です。

- 定期検診:再発防止のため、定期的なチェックが欠かせません。

費用は保険診療で対応できるケースが多く、治療法によって数千円〜数万円程度が目安です。

まとめ:フィステルを見つけたら早めに歯科へ!✨

フィステルは「放置しても大丈夫なもの」ではありません。10年も放置すれば歯を失うだけでなく、全身の健康に悪影響を及ぼすリスクがあります。

「痛くないから大丈夫」と思わずに、歯ぐきに膿の出口のようなできものを見つけたら早めに歯科医院を受診しましょう。

江戸川区篠崎にある当院でも、フィステルや根管治療に対応しております。地域の皆さまの歯を守るため、丁寧な診断と治療を行っていますので、お気軽にご相談ください😊。

📍 江戸川区篠崎でフィステルを放置して10年になる方へ

フィステルは「痛みがないから大丈夫」と思われがちですが、10年も放置すれば歯や骨、さらには全身の健康にまで悪影響を及ぼす危険があります⚠️。小さな膿の出口でも、体が発している大切なサインです。気になる症状がある方は、早めに歯科医院で検査を受けましょう。当院では精密な根管治療に対応し、患者さまの歯をできる限り残す治療を心がけています😊。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。