- 1. 🩺埋伏歯とは?

- 1.1. 小臼歯が埋伏歯となったレントゲン画像

- 1.1.1. 🦷 上顎の小臼歯の埋伏歯

- 1.2. 小臼歯が埋伏歯となった口腔内写真

- 1.2.1. 🦷 観察ポイント

- 1.2.2. 🩺 対応・治療の考え方

- 1.3. 犬歯が埋伏歯となったレントゲン画像

- 1.3.1. 🦷 犬歯の埋伏歯とは

- 1.3.2. ⚠️ この状態で起こりうる問題

- 1.3.3. 🩺 対応・治療の方向性

- 1.4. 親知らずが埋伏歯となったレントゲン画像

- 1.4.1. 🦷 観察ポイント

- 1.4.2. ⚠️ この状態で起こりやすいトラブル

- 1.4.3. 🩺 治療方針の考え方

- 2. 🦷なぜ埋伏歯になるの?

- 3. 😖埋伏歯によるトラブル

- 3.1. 🦷 埋伏歯による典型的なトラブル

- 3.1.1. ■ 半埋伏した下顎5番

- 3.1.2. ■ 隣の4番に虫歯が発生

- 3.2. ■ 埋伏歯が原因となるよくある問題

- 4. 🩻診断方法

- 5. ⚕️埋伏歯の治療・抜歯について

- 5.1. ✅抜歯が必要なケース

- 5.2. 👀経過観察する場合

- 6. ⚠️放置するとどうなるの?

- 7. 💡予防と早期発見のポイント

- 8. 🌸まとめ

- 9. 江戸川区篠崎で「歯ぐきの中に歯がある」と言われた方へ✨

- 10. 筆者・院長

🚨親知らずなどの歯が「歯ぐきの中に埋まって生えてこない」状態を埋伏歯(まいふくし)といいます。自覚症状がなくても、放置すると歯ぐきの炎症や歯並びへの悪影響が出ることも。

この記事では、歯科医の立場から埋伏歯の原因・症状・治療法をわかりやすく解説します。

🩺埋伏歯とは?

埋伏歯とは、歯が歯ぐきやあごの骨の中に埋まっていて、正常に生えてこない状態のことをいいます。

最も多いのは「親知らず(智歯)」の埋伏ですが、まれに犬歯や小臼歯などにも起こります。

また、歯ぐきから一部だけ頭を出している「半埋伏歯」と、完全に埋まっている「完全埋伏歯」があります。

特に横向きや斜めに生えている場合、隣の歯を押して歯並びを乱したり、炎症を起こすことがあるため注意が必要です😣

小臼歯が埋伏歯となったレントゲン画像

このレントゲン画像(パノラマX線)は、上下の歯列全体を写したものです。

赤い矢印で示された部位には埋伏歯(まいふくし)が確認されます。以下にそれぞれ解説します👇

🦷 上顎の小臼歯の埋伏歯

上顎の小臼歯(第二小臼歯)が骨内に完全に埋まっており、生えてきていません。

このような小臼歯の埋伏はまれですが、永久歯の萌出方向の異常や乳歯の早期脱落などが原因となることがあります。

小臼歯が埋伏歯となった口腔内写真

この口腔内写真は、同症例の上顎(うわあご)歯列を撮影したものです。

赤い矢印で示された部位には、**上顎の第二小臼歯が埋伏歯(まいふくし)**として確認されます。以下に詳細を説明します👇

🦷 観察ポイント

- 矢印の先に見える部分は、**歯ぐきからわずかに露出した歯冠(しかん)**です。

- 歯の大部分はまだ歯ぐきと骨の中に埋まっている状態で、完全には萌出していません。

- 手前の第一小臼歯と銀歯(大臼歯のクラウン)との間にスペースがなく、「半埋伏歯」の状態です。

- 食片やプラークが溜まりやすく、歯ぐきの腫れや炎症、虫歯リスクが高まることもあります⚠️

🩺 対応・治療の考え方

- CTやパノラマレントゲンで歯の傾きや骨との位置関係を確認することが必要です。

- 萌出スペースがあれば矯正的に引き出すことも可能ですが、

隣接歯に影響する場合や炎症がある場合は抜歯の検討も行われます。 - いずれにしても、早期に歯科での精密診査を受けることが大切です。

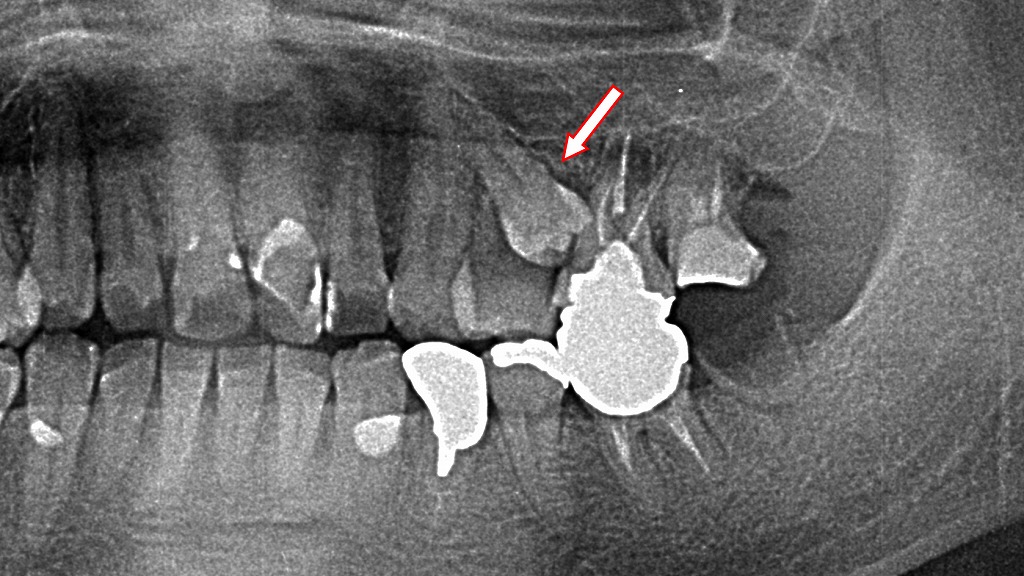

犬歯が埋伏歯となったレントゲン画像

この画像は、上顎のパノラマレントゲン画像です。

赤い矢印で示された部分に、犬歯(けんし/糸切り歯)が骨の中に埋まっている様子が確認されます。

以下に詳しく解説します👇

🦷 犬歯の埋伏歯とは

犬歯は本来、側切歯(前から2番目の歯)と第一小臼歯(前から4番目の歯)の間に生える歯です。

しかしこの画像では、犬歯が**骨の中に埋まったまま生えていない「埋伏歯(まいふくし)」**の状態にあります。

⚠️ この状態で起こりうる問題

- 隣の歯の歯根を圧迫して歯根吸収を起こすことがある

- 歯列の乱れや審美的な不整

🩺 対応・治療の方向性

犬歯は噛み合わせや審美性において非常に重要な歯です。

そのため、以下のような治療方針が検討されます。

- 矯正的牽引(けんいん)

→ CTで位置を確認し、矯正装置で少しずつ歯を引き出す方法。 - 外科的抜歯

→ 正しい位置に導出が難しい場合や嚢胞を伴う場合に行われます。 - 経過観察

→ 症状がなく、隣接歯への影響がない場合には定期的にレントゲンで確認。

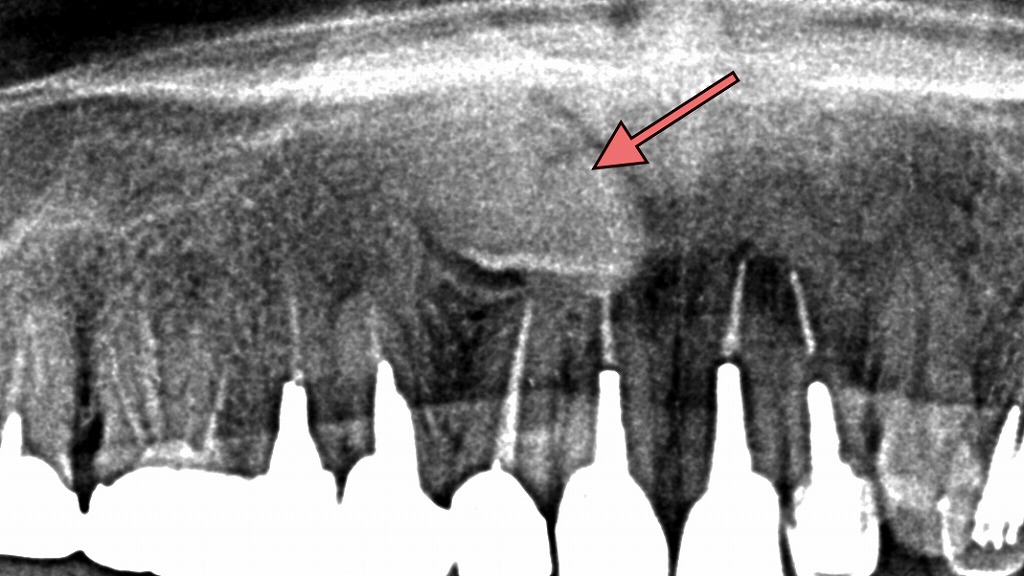

親知らずが埋伏歯となったレントゲン画像

この画像は、下顎のパノラマレントゲン画像です。

赤い矢印で示された部分には、下顎の親知らず(第三大臼歯)が確認されます。

この親知らずは骨の中に完全に埋まっており、典型的な埋伏智歯(まいふくちし)の状態です。

🦷 観察ポイント

- 矢印先の歯は、**下顎骨の内部に横向き(水平)**に位置しています。

- 手前の第二大臼歯の歯根に歯冠の先端が接触しており、圧力がかかっている状態です。

- 埋伏歯は下方にあり、**下歯槽管(神経や血管の通る管)**に近接している可能性があります。

⚠️ この状態で起こりやすいトラブル

- 智歯周囲炎(ちししゅういえん)

歯ぐきの腫れ・痛み・口が開けにくいなどの症状が出る。 - 隣の歯(第二大臼歯)の虫歯や歯根吸収

埋伏歯が接触することで清掃が難しく、虫歯・歯周病の原因となる。 - 抜歯が難しくなる

神経との距離が近いと、抜歯時に神経損傷のリスクが上がる。

🩺 治療方針の考え方

- 痛みや腫れを繰り返す場合、早期の抜歯が推奨されます。

- 抜歯にあたっては、CT画像で神経との距離を正確に確認することが重要です。

- 神経に近い場合は、**部分抜歯(コロネクトミー)**など低侵襲な方法を選ぶこともあります。

- 症状がない場合でも、将来的なリスクを考慮して定期的な経過観察が必要です。

🦷なぜ埋伏歯になるの?

埋伏歯の主な原因は以下の通りです👇

- あごのスペースが足りない

- 歯の生える角度や位置がずれている

- 乳歯が長く残っていて生え変わりが妨げられた

- 遺伝や成長バランスの影響

特に現代人はあごが小さい傾向があり、親知らずが正しく生えるスペースが不足しやすいのです。

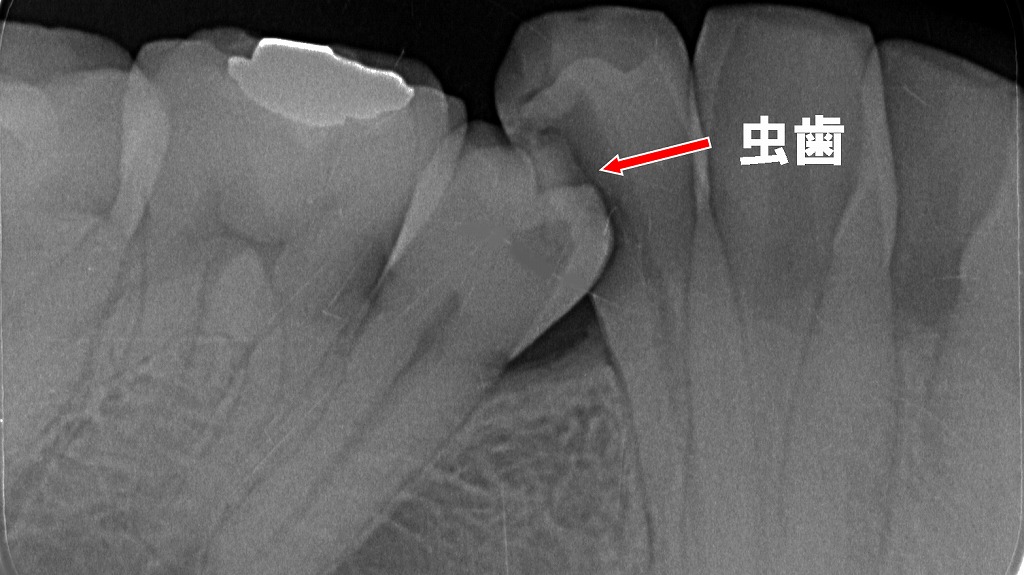

😖埋伏歯によるトラブル

症状がないうちは放置してしまいがちですが、埋伏歯が原因で次のようなトラブルが起こることがあります⚠️

🦷 埋伏歯による典型的なトラブル

このレントゲン画像では、下顎5番(第二小臼歯)が半埋伏の状態で止まっており、隣の4番に虫歯が発生している様子が確認できます。

■ 半埋伏した下顎5番

- 歯(5番)が完全に萌出しきれず、**歯冠の一部だけが露出している状態(半埋伏)**です。

- 正しい方向へ萌出できなかったため、歯が4番に向かって傾いて接触しています。

■ 隣の4番に虫歯が発生

- 矢印で示された部分は4番の歯根側にできた虫歯。

- 埋伏した5番との隙間は、ブラシが届かずプラークが停滞しやすい構造になっています。

- その結果、**隣接面う蝕(歯と歯の間にできる虫歯)**が進行しています。

■ 埋伏歯が原因となるよくある問題

- 隣の歯の虫歯(今回のケース)

- 歯周病リスクの上昇

- 周囲の炎症(智歯周囲炎に似た状態)

- 食べ物が詰まりやすい

- 噛み合わせのバランス悪化

- 将来的な根管治療・抜歯のリスク増加

特に親知らずの周囲は磨き残しが多く、細菌が繁殖しやすいため、急な痛みや腫れを引き起こすことがあります。

🩻診断方法

埋伏歯は、レントゲンやCT検査で位置や向きを正確に確認します。

見た目ではわからないことも多いため、定期検診の際にパノラマレントゲンを撮影しておくと安心です。

特に10代後半〜20代前半は、埋伏歯の状態をチェックする絶好のタイミングです🔍

⚕️埋伏歯の治療・抜歯について

埋伏歯は、症状の有無や位置によって抜歯が必要な場合と経過観察する場合があります。

✅抜歯が必要なケース

- 腫れや痛みがある

- 隣の歯を圧迫している

- 虫歯や炎症を繰り返す

- 嚢胞ができている

抜歯は局所麻酔下で行い、埋まっている歯を少しずつ分割して取り除きます。

所要時間は30分〜1時間ほど⏰。

抜歯後は腫れや痛みが出ることもありますが、適切な処置で数日〜1週間ほどで落ち着くことがほとんどです。

👀経過観察する場合

- 深く埋まっていて他の歯に影響がない

- 症状がまったくない

- 神経や副鼻腔に近く、抜歯リスクが高い

このような場合は、定期的なレントゲンで状態を確認しながら経過を見守ります。

赤い矢印が示すのは、骨の中に隠れている埋伏過剰歯です。通常の歯列には存在しない“余分な歯”で、放置すると歯並びの乱れ、隣接歯の根吸収、嚢胞形成などのリスクが生じる場合があります。治療の必要性は位置や形態によって異なるため、精密な診断が重要です。

⚠️放置するとどうなるの?

埋伏歯を放置すると、隣の歯の虫歯や歯周病、歯列の乱れなどを引き起こすことがあります。

さらに、骨の中で嚢胞ができると顎の骨を溶かすこともあります。

「痛みが出てからでは抜歯が難しくなる」ケースもあるため、早めの診断と対応が大切です。

💡予防と早期発見のポイント

- 定期検診でパノラマレントゲンを撮る

- 親知らずの位置を若いうちに確認

- 腫れ・違和感・口臭が出たら早めに受診

埋伏歯は症状が軽い段階なら処置も比較的簡単に済みます✨

放置せず、信頼できる歯科医院で相談しましょう。

🌸まとめ

埋伏歯は見えない場所に潜んでいても、トラブルを引き起こす可能性があります。

痛みがなくても、定期的な検診と早期発見が予防のカギ🔑です。

当歯科クリニックでは、精密診断と丁寧な抜歯を行っています。

親知らずや埋伏歯が気になる方は、お気軽にご相談ください😊

江戸川区篠崎で「歯ぐきの中に歯がある」と言われた方へ✨

江戸川区篠崎の当歯科クリニックでは、埋伏歯や親知らずの抜歯を安全に行っています。レントゲンで正確に診断し、痛みを抑えた治療で再発予防までサポートします😊

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。