- 1. 嚥下機能とは?低下の原因と改善法をわかりやすく解説

- 1.1. 嚥下機能とは 🥄

- 1.2. 嚥下機能低下の原因 ⚠️

- 1.2.1. 加齢による筋力低下

- 1.2.2. 疾患の影響

- 1.2.3. 口腔内トラブル

- 1.2.4. 生活習慣や栄養不足

- 1.3. 嚥下障害の症状とチェック方法 ✅

- 1.4. 嚥下機能の検査方法 🩺

- 1.5. 嚥下機能改善のためのリハビリと治療 💪

- 1.5.1. 嚥下体操・口腔体操

- 1.5.2. 食事形態の工夫

- 1.5.3. 歯科でのサポート

- 1.5.4. 多職種連携

- 1.6. 日常でできる嚥下機能のセルフケア 🌿

- 1.7. 嚥下機能低下を放置するとどうなる? 🚨

- 2. 🗣️ 嚥下体操(飲み込みの力を鍛える体操)

- 2.1. 1. あいうえお体操

- 2.2. 2. カ行・タ行・ラ行の発声練習

- 2.3. 3. 首回し体操

- 3. 👅 口腔体操(舌・唇・頬を鍛える体操)

- 3.1. 1. 舌出し運動

- 3.2. 2. 舌で頬押し

- 3.3. 3. ほっぺふくらまし

- 3.4. 4. 唇トレーニング

- 3.5. 📝 実践ポイント

- 4. まとめ 📝

- 5. 🏥 江戸川区篠崎で嚥下機能の検査・リハビリをお探しの方へ

- 6. 【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

- 7. 筆者・院長

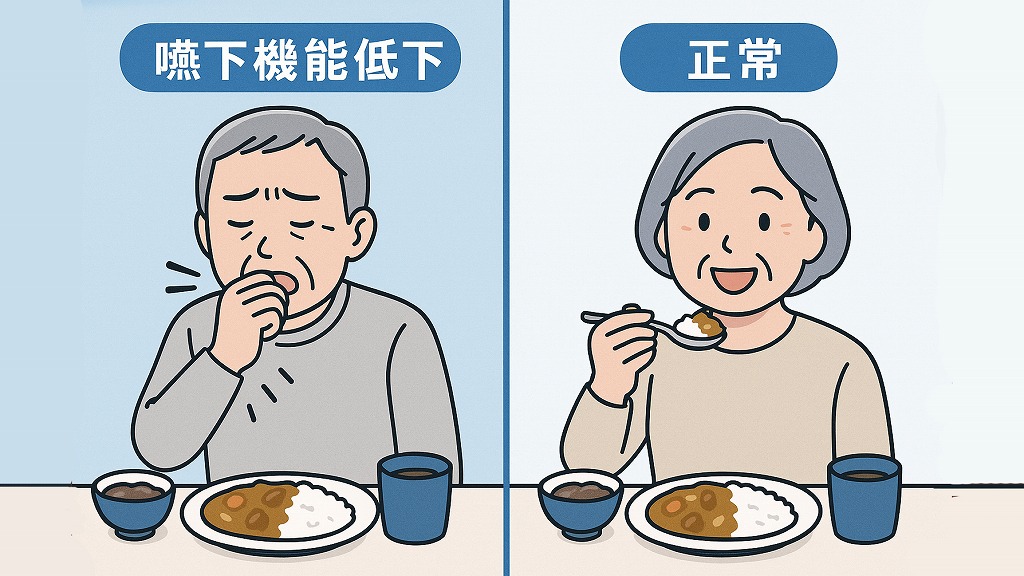

✅「食べ物がうまく飲み込めない」「よくむせるようになった」――そんな症状は**嚥下機能(えんげきのう)**の低下かもしれません。嚥下機能は、食べたり飲んだりする際に欠かせない働きであり、健康や生活の質(QOL)に直結します。

本記事では、嚥下機能の仕組みや低下の原因、検査・リハビリ方法、日常でできるセルフケアまで詳しく解説します。

嚥下機能とは?低下の原因と改善法をわかりやすく解説

嚥下機能とは 🥄

嚥下機能とは、食べ物や飲み物を安全に口から胃まで送り込む働きのことです。

- 口の動き:舌で食べ物をまとめ、喉へ送る

- 咽頭の動き:誤って気管に入らないようフタ(喉頭蓋)が閉じる

- 食道の動き:蠕動運動で胃に送り込む

この一連の流れがスムーズに行われることで、食事を楽しみ、栄養を安全に摂ることができます。

嚥下機能低下の原因 ⚠️

嚥下機能は年齢や病気の影響を大きく受けます。

加齢による筋力低下

高齢になると舌や喉の筋肉が弱り、飲み込む力が落ちやすくなります。

疾患の影響

脳卒中、パーキンソン病、認知症など神経や筋肉に関わる病気は、嚥下障害を引き起こす代表的な要因です。

口腔内トラブル

虫歯や歯周病、合わない入れ歯も嚥下機能低下の原因になります。咬みにくさが食べ物を細かくできず、誤嚥のリスクを高めます。

生活習慣や栄養不足

水分不足や偏った食事も筋肉や神経の働きを弱め、嚥下障害の背景になります。

嚥下障害の症状とチェック方法 ✅

嚥下機能の低下は、日常の中で気づけるサインがあります。

- 食事中によくむせる・咳き込む

- 食後に声がかすれる

- 食べ物が喉に残る感じがする

- 痰が増える、肺炎を繰り返す

🔍 簡易チェックとして「反復唾液嚥下テスト」があります。これは30秒間に唾を何回飲み込めるかを調べる方法で、3回以下だと嚥下機能低下が疑われます。

嚥下機能の検査方法 🩺

専門的に調べるには医療機関での検査が有効です。

- 嚥下内視鏡検査(VE検査):鼻から細い内視鏡を入れて飲み込みの様子を観察

- 嚥下造影検査(VF検査):X線で造影剤を飲み込む動きを記録

- 簡易検査:水飲みテストなど短時間で行える方法もあります

これらを通じて、どの段階で飲み込みに問題があるかを正確に評価できます。

嚥下機能改善のためのリハビリと治療 💪

嚥下機能はリハビリによって改善が期待できます。

嚥下体操・口腔体操

舌や頬、喉の筋肉を鍛える体操を続けることで飲み込みやすさが向上します。

食事形態の工夫

とろみをつけたりゼリー食にするなど、誤嚥を防ぎつつ栄養を摂れる工夫が効果的です。

歯科でのサポート

歯や入れ歯の調整、口腔内清掃なども嚥下機能を守る大切なケアです。

上下顎に保険適用のクラスプ義歯(部分入れ歯)が装着されている口腔内の状態です。入れ歯の適合が不十分だと、噛む力や舌・頬の動きが妨げられ、嚥下(飲み込み)機能の低下につながることがあります。歯科では、クラスプの形態や義歯の安定性、噛み合わせを細かく調整することで、食塊形成やスムーズな嚥下をサポートします。入れ歯の定期的な調整は、「食べる・飲み込む」機能を維持するうえで重要です。

多職種連携

耳鼻科、内科、歯科、リハビリ科が連携し、患者さんの状態に合わせた総合的な治療が行われます。

日常でできる嚥下機能のセルフケア 🌿

毎日の生活習慣も大切です。

- 正しい姿勢で食事をする(背筋を伸ばし、あごを引く)

- よく噛む習慣をつける

- 水分補給と栄養バランスに気を配る

- 定期的に歯科検診を受け、口腔環境を整える

嚥下機能低下を放置するとどうなる? 🚨

嚥下機能をそのままにしておくと深刻な健康被害につながります。

- 誤嚥性肺炎:食べ物や唾液が気管に入り、肺炎を引き起こす

- 低栄養・脱水:必要な栄養や水分がとれず、体力低下につながる

- QOLの低下:食べる喜びを失い、生活全般に支障をきたす

🗣️ 嚥下体操(飲み込みの力を鍛える体操)

1. あいうえお体操

- 大きく口を開けて「あ・い・う・え・お」と発音

- 各音を1秒ずつ、はっきりと繰り返す

👉 口の動き・舌・頬・喉の筋肉をバランスよく鍛える

2. カ行・タ行・ラ行の発声練習

- 「カカカカカ」「タタタタタ」「ラララララ」と繰り返す

👉 舌の根元や喉の動きを強化し、嚥下時の舌の押し出し力を改善

3. 首回し体操

- 首をゆっくり前後・左右・ぐるりと回す

👉 嚥下に関わる頸部の柔軟性を高め、飲み込みやすくする

👅 口腔体操(舌・唇・頬を鍛える体操)

1. 舌出し運動

- 舌を思いきり前に出す → 左右に動かす → 上下に動かす

👉 舌の可動域を広げ、食べ物を運びやすくする

2. 舌で頬押し

- 舌で右頬を内側から強く押す → 左頬も同様に

👉 舌の筋力強化に効果的

3. ほっぺふくらまし

- 両頬を大きくふくらませ、しぼませる動作を繰り返す

👉 頬の筋肉を鍛えて食塊をまとめやすくする

4. 唇トレーニング

- 唇を強く閉じて「んー」と5秒キープ → 力を抜く

- ストローを使って息を吸ったり吹いたりする

👉 口をしっかり閉じる力を高め、誤嚥防止に役立つ

📝 実践ポイント

- 1日2回(食前や入浴後など)、無理のない範囲で継続する

- 病気のある方や高齢者は、医師・歯科医・言語聴覚士に相談してから行うと安心

- 楽しく取り入れるために、声を出して家族と一緒に行うのもおすすめ

まとめ 📝

嚥下機能は「食べる・飲む」という当たり前の行為を支える大切な機能です。低下の原因は加齢や病気、口腔内の状態など多岐にわたりますが、早期に気づき、検査・リハビリを受ければ改善や進行予防が可能です。

「よくむせる」「飲み込みにくい」と感じたら、早めに医療機関へ相談しましょう。特に歯科は口腔機能管理の専門家として嚥下機能の維持・改善をサポートできます。

🏥 江戸川区篠崎で嚥下機能の検査・リハビリをお探しの方へ

「飲み込みにくい」「よくむせる」と感じたら、嚥下機能の低下かもしれません。早めの検査・リハビリで改善が期待できます。篠崎駅南口徒歩1分の当歯科クリニックでは、嚥下機能低下による飲み込みの不安に対応しています。地域の皆さまの健康をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。