- 1. 【📹 38秒】顎間ゴムとは? 矯正治療における役割と重要性

- 2. 🎯 顎間ゴムとは?|歯列矯正で使われる小さな力持ち

- 2.1. 📌 顎間ゴムの定義と目的

- 2.2. ❓ なぜ顎間ゴムが必要なの?

- 3. ⚙️ 顎間ゴムの種類とそれぞれの使い方

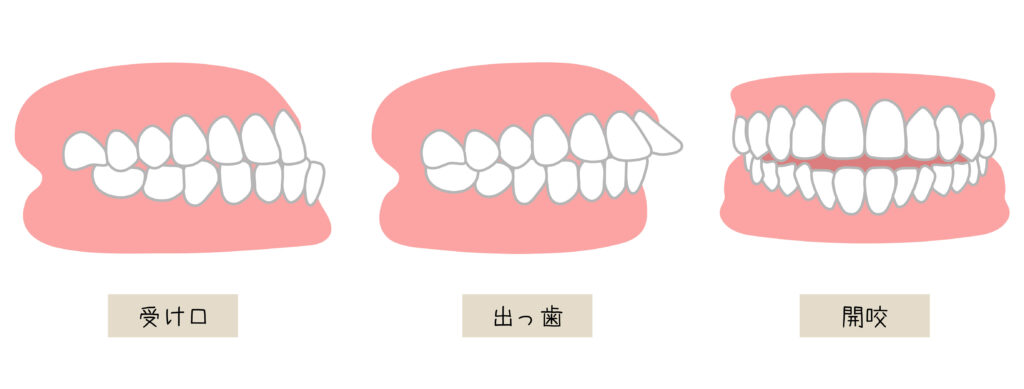

- 3.1. 🟡 クラスIIゴム(出っ歯の矯正)

- 3.2. 🔵 クラスIIIゴム(受け口の矯正)

- 3.3. 🟢 垂直ゴム(開咬の矯正)

- 3.4. 🧩 クロスゴム・三角ゴム

- 3.4.1. ✔️ クロスゴム

- 3.4.2. ✔️ 三角ゴム

- 4. 🧪 顎間ゴムの選び方|サイズ・強度・素材の違い

- 4.1. 📏 サイズと引っ張る力の関係

- 4.2. 💪 強度(ライト・ミディアム・ヘビー)と用途

- 4.3. 🌿 素材|ラテックスと非ラテックスの違い

- 4.3.1. ✔️ 天然ラテックス(ゴム製)

- 4.3.2. ✔️ 非ラテックス(合成ゴム製)

- 5. 🧑⚕️ 顎間ゴムの正しいかけ方と管理法

- 5.1. 🧼 装着前の準備と基本手順

- 5.2. ⏱️ 装着時間の目安とゴムの交換頻度

- 5.3. 💡 つけ忘れ・間違いを防ぐコツ

- 6. 💥 顎間ゴムをサボるとどうなる?

- 6.1. ⚠️ 治療期間が延びる・後戻りする

- 6.2. ❌ 間違った使い方による副作用

- 6.2.1. 🚫 ゴムを2本重ねて使う

- 6.2.2. 🚫 フックを間違えた位置に装着

- 7. 🧾 ワイヤー矯正とマウスピース矯正での使い方の違い

- 7.1. 🔩 マルチブラケット矯正 × 顎間ゴム

- 7.2. 🪞 インビザラインなどのマウスピース矯正 × 顎間ゴム

- 7.3. 📊 矯正法別 比較表(見た目・効果・装着の手間)

- 8. 📸 ビフォーアフターで見る!顎間ゴムの効果

- 8.1. 🧑🦱 クラスII(出っ歯)の改善症例

- 8.1.1. 📌 治療内容:

- 8.1.2. 🔄 結果の変化:

- 8.2. 👨 クラスIII(受け口)の改善症例

- 8.2.1. 📌 治療内容:

- 8.2.2. 🔄 結果の変化:

- 8.3. 👦 垂直ゴムで開咬が閉じた症例

- 8.3.1. 📌 治療内容:

- 8.3.2. 🔄 結果の変化:

- 9. ❓ よくある質問(FAQ)

- 9.1. 😣 ゴムの痛みはいつまで続く?

- 9.2. 🍽 食事中もつけっぱなしで大丈夫?

- 9.3. ✂️ ゴムが切れたときはどうする?

- 9.4. ⏳ 治療期間にどれくらい影響がある?

- 9.5. 🔄 ゴムの交換頻度は?

- 10. 📌 まとめ|顎間ゴムの継続使用が矯正成功のカギ!

- 11. 江戸川区篠崎で矯正治療をお考えの方へ|顎間ゴムを正しく使い、理想の歯並びを実現!

- 12. 【動画】アデノイド顔貌

- 13. 筆者・院長

「先生、このゴムって何のために付けるんですか?」

矯正治療中、こんな疑問を抱いたことはありませんか?

歯に引っかける小さな輪ゴム——**それが「顎間ゴム(がっかんゴム)」**です。見た目はシンプルですが、出っ歯・受け口・開咬の改善に欠かせない重要な役割を果たします。

実はこの顎間ゴム、装着時間や使い方を間違えると、治療期間が延びたり、噛み合わせが悪化したりするリスクも。

だからこそ、正しく理解して、継続的に使用することが治療成功のカギなのです。

この記事では、

✅ 顎間ゴムの目的と種類

✅ かけ方の基本と注意点

✅ 実際のビフォーアフター症例

✅ サボった場合のリスクや対処法

など、患者さんが本当に知りたい内容をわかりやすく解説していきます。

矯正治療をよりスムーズに、満足度高く進めるために、ぜひ最後までご覧ください!

【📹 38秒】顎間ゴムとは? 矯正治療における役割と重要性

🎯 顎間ゴムとは?|歯列矯正で使われる小さな力持ち

📌 顎間ゴムの定義と目的

「顎間ゴム(がっかんごむ)」とは、歯列矯正治療において使用される小さな輪ゴムのことを指します。

正式には**インターマキシラリー・エラスティックス(Intermaxillary Elastics/IMEs)**と呼ばれ、上顎と下顎の矯正装置にかけて使用します。

このゴムは、上下の歯に引っ張る力をかけることで、噛み合わせや歯列全体のバランスを整えるために使われる重要なアイテムです。力は弱くても、毎日コツコツ使うことで、大きな歯の移動や咬合調整につながります。

❓ なぜ顎間ゴムが必要なの?

矯正治療では、ワイヤーやマウスピースだけでは**理想的な噛み合わせ(咬合)**を作れないことがあります。

そこで顎間ゴムを使用することで、以下のような微調整が可能になります。

- ✅ 前後方向の調整(出っ歯・受け口の改善)

上顎が出ている、または下顎が出ている場合に、顎の位置関係を整える補助として使用。 - ✅ 垂直方向の調整(開咬の改善)

前歯が噛み合っていない状態(オープンバイト)を改善する際に、上下の歯を引き寄せる力として活用。 - ✅ 治療の仕上げ

全体の歯の動きが完了していても、最後の“噛み合わせ”の仕上げに不可欠な存在です。

顎間ゴムは、地味だけれども矯正成功のカギを握る「縁の下の力持ち」なのです🦷💪

⚙️ 顎間ゴムの種類とそれぞれの使い方

顎間ゴムにはいくつかのパターン(種類)があり、患者さんの歯並びや噛み合わせの状態に応じて最適なかけ方が選ばれます。

ここでは代表的な4タイプの顎間ゴムの使い方とその目的をわかりやすく解説します。

🟡 クラスIIゴム(出っ歯の矯正)

上顎の犬歯 → 下顎の億歯に向けて斜めにゴムをかける方法です。

主に**上顎前突(出っ歯)**の方に使用され、上顎を後方に、下顎を前方に誘導します。

その結果、横顔のEライン(口元のバランス)を整える効果が期待できます。

📌 特徴まとめ:

- 適応:出っ歯、上顎が前に出ている症例

- 目的:上顎を引っ込め、下顎を前に出す

- メリット:口元の突出感を改善し、見た目の印象が変わる

🔵 クラスIIIゴム(受け口の矯正)

下顎の犬歯 → 上顎の奥歯にかける装着法です。

これは下顎前突(受け口)の矯正で使用され、下顎を後方へ、上顎を前方へ移動させることで反対咬合を改善します。

📌 特徴まとめ:

- 適応:受け口、下顎が前に出ている症例

- 目的:上顎を前へ、下顎を後ろに下げる

- メリット:正しい前歯の噛み合わせが実現できる

🟢 垂直ゴム(開咬の矯正)

上下の前歯にほぼ垂直に顎間ゴムをかける方法です。

これは**開咬(オープンバイト)**と呼ばれる、奥歯が噛み合っていても前歯が開いている状態に用いられます。

垂直方向に力を加えることで、上下の前歯をしっかり閉じるように誘導します。

📌 特徴まとめ:

- 適応:前歯の開咬、発音・食事に不便を感じるケース

- 目的:前歯を閉じやすくする

- メリット:見た目だけでなく、食事や会話の機能も改善

🧩 クロスゴム・三角ゴム

特殊な症例で使われる顎間ゴムのかけ方です。

✔️ クロスゴム

左右の上下の歯に斜めにかけることで、**交叉咬合(クロスバイト)**や歯列の左右のズレを調整します。

✔️ 三角ゴム

上顎2点・下顎1点など3点で三角形を形成するようにかける方法。奥歯の噛み合わせの安定化や仕上げ調整に使われます。

📌 特徴まとめ:

- 適応:咬合のねじれ、微調整、治療終盤の仕上げ

- 目的:左右差の調整、奥歯の安定

- メリット:細やかな咬合調整が可能で、治療の完成度が向上

🧪 顎間ゴムの選び方|サイズ・強度・素材の違い

顎間ゴムは、すべて同じに見えても「サイズ」「強度」「素材」によって種類が豊富です。

患者さんの症例や治療の段階に合わせて適切なゴムを選ぶことが、効果的な矯正治療のカギとなります。

📏 サイズと引っ張る力の関係

顎間ゴムのサイズは一般的に**直径1/8インチ(約3.2mm)〜5/16インチ(約8mm)**まで、さまざまです。

🔍 基本ルール:

- サイズが小さいほど張力が強い(引っ張る力が強い)

- サイズが大きいほど張力が弱く、優しい力で歯を動かす

矯正の初期や敏感な部位には弱めの力、治療の中盤以降でしっかり動かしたいときには強い力が必要になります。

歯科医師が個別に設計した治療プランに基づいて選択されるため、自己判断でサイズ変更しないよう注意が必要です。

💪 強度(ライト・ミディアム・ヘビー)と用途

顎間ゴムには、同じサイズでも**強度(テンション)**の異なる製品があります。

一般的には「Light(弱)」「Medium(中)」「Heavy(強)」の3段階があり、力の強さはオンス(oz)で表示されます。

📌 一例(代表的な強度と用途):

- Light(2〜3oz):小児矯正、軽度の調整に

- Medium(4〜5oz):中等度の咬合ズレに

- Heavy(6oz以上):顎位の大きな調整や後期仕上げに

ゴムの強度は「効けば強いほど良い」というものではなく、患者さんの歯や骨の状態に合った力加減が重要です。

🌿 素材|ラテックスと非ラテックスの違い

顎間ゴムの素材には、主に以下の2種類があります:

✔️ 天然ラテックス(ゴム製)

- 弾性に優れ、安価で広く使用されている

- ただしラテックスアレルギーがある人は使用不可

✔️ 非ラテックス(合成ゴム製)

- アレルギー対応の素材で、ラテックスに過敏な方にも安心

- 若干弾力が弱くなることがあるが、十分な効果を発揮可能

アレルギー歴がある方は、必ず事前に歯科医師に伝えることが大切です。

顎間ゴムは、「どれでもいい」ように見えて、実は患者ごとに細かく調整された医療材料です。

最も効果的な矯正治療を受けるためにも、処方されたゴムを正しく選び、正しく使用することが大切です。

🧑⚕️ 顎間ゴムの正しいかけ方と管理法

顎間ゴムの効果をしっかり引き出すためには、「正しい装着方法」と「継続的な管理」が不可欠です。

誤った使い方やサボりは、治療の遅れや失敗の原因になってしまいます。

🧼 装着前の準備と基本手順

顎間ゴムを装着する前には、衛生的かつ確実に装着できる準備が必要です。

🔹 基本ステップ:

- 手をしっかり洗う(雑菌の侵入を防止)

- 滅菌ピンセットまたはエラスティックプレイサーを使用

- 鏡を見ながら装着位置を確認

- 左右対称になるようにゴムをかける

- 歯科医師の指示どおりのかけ方・力の方向を守る

※ゴムがしっかり張っていることを確認しましょう。たるんでいると効果が半減します。

⏱️ 装着時間の目安とゴムの交換頻度

顎間ゴムは装着時間の長さと継続性が効果を左右します。

⏰ 理想的な装着時間:

- 1日20〜22時間以上が目安

- 食事や歯磨きのときは外し、それ以外は常に装着

🔄 ゴムの交換頻度:

- 毎食後+就寝前に新しいゴムへ交換(1日3〜4回)

- 使用済みのゴムは再利用せず、必ず新品を使用

📌 ゴムは時間が経つと弾力が弱まり、治療効果が落ちるため、こまめな交換が基本です。

💡 つけ忘れ・間違いを防ぐコツ

継続して正しく使い続けるには、習慣化の工夫がポイントです。

✅ 忘れ防止のアイデア:

- 📱 スマホのアラームやリマインダーを設定(食後・寝る前)

- 🎒 ゴムの予備をポーチに常備(外出先でも安心)

- 👪 家族やパートナーに声かけを頼む(「ゴムつけた?」)

特に治療が進んでくると気が緩みやすいため、継続管理が重要です。

💥 顎間ゴムをサボるとどうなる?

「ちょっとくらいサボっても大丈夫でしょ…」

そんな油断が、矯正治療の遅れや後戻りの原因になることをご存じですか?

顎間ゴムは、患者さん自身の管理が必要な“治療の要”。サボるリスクと間違った使い方の危険性を理解しておきましょう。

⚠️ 治療期間が延びる・後戻りする

顎間ゴムの効果は、「継続的な力をかけ続けること」で初めて発揮されます。

装着を怠ると、歯が元の位置に戻ろうとする**「後戻り」**が起こり、治療計画が大きく狂うことも。

📌 リスクの目安:

- 1日サボる → 微細な後戻り(すぐに元に戻せる範囲)

- 1週間サボる → 1ヶ月分の治療進行が無駄になる可能性

- 1ヶ月サボる → 治療期間が最大6ヶ月以上延長することも

🧭 結果的に「治療費が増える」「装置を長くつける」など、患者自身の負担が大きくなります。

❌ 間違った使い方による副作用

「もっと早く治したい」と思って、自己流でゴムを強化したり、装着方法を変えるのはNGです。

顎間ゴムは、正しく使わなければ逆効果。以下のような副作用が起こることがあります。

🚫 ゴムを2本重ねて使う

- 一時的に強い力がかかりすぎてしまい、**歯根吸収(歯の根が短くなる)**のリスク

- 歯がグラグラする・痛みがひどくなるなどの症状も

🚫 フックを間違えた位置に装着

- 想定と異なる方向に歯が引っ張られ、噛み合わせが悪化

- 最悪の場合、再矯正が必要になることも

📌 どちらも「自己判断での応用」は禁物。必ず歯科医師の指示通りに装着しましょう。

🧾 ワイヤー矯正とマウスピース矯正での使い方の違い

顎間ゴムは、**ワイヤー矯正(マルチブラケット矯正)**でも、**マウスピース矯正(インビザラインなど)**でも使用できます。

ただし、装着方法や扱いやすさには大きな違いがあるため、自分に合った矯正スタイルを選ぶ際の参考にしましょう。

🔩 マルチブラケット矯正 × 顎間ゴム

歯の表面に装着されたブラケットのフックに、顎間ゴムを直接かける方式です。

🔧 特徴:

- フックが常に固定されており、ゴムをかける位置が明確

- 強い力を持続的にかけられるため、歯の移動が早い

- 食事のたびに外す必要がなく、装着しっぱなしでも安定

😅 デメリット:

- ワイヤーとフックが見た目に目立つ

- 食べ物が引っかかりやすく、清掃の手間が増える

🔎 こんな方におすすめ:

- 多少見た目が気になっても、確実な効果を重視したい方

- 忘れっぽくなく、ゴムの装着継続が自信ある方

🪞 インビザラインなどのマウスピース矯正 × 顎間ゴム

透明なマウスピースにボタン(アタッチメント)を装着し、そこにゴムをかける方式です。

🔧 特徴:

- 見た目は目立たず、周囲に気づかれにくい

- 食事や歯磨きの際は装置ごと取り外し可能

- ゴムはマウスピースの装着とセットで使用

😅 デメリット:

- マウスピースを外すたびにゴムも外れる必要があり、手間がかかる

- 装着時間を守らないと、思うように効果が出ない

🔎 こんな方におすすめ:

- 見た目を重視したい方

- ゴムのつけ外しがこまめにできる生活スタイルの方

📊 矯正法別 比較表(見た目・効果・装着の手間)

| 比較項目 | マルチブラケット矯正 × ゴム | マウスピース矯正 × ゴム |

|---|---|---|

| 👀 見た目 | 目立つ | 透明で目立ちにくい |

| 🦷 歯の動きの速さ | 強力な力で移動が早い | 弱めの力でゆっくり進行 |

| 🪛 ゴムの装着方法 | フックに直接かける | ボタン(アタッチメント)を使う |

| 🔁 装着の手間 | 外さずそのまま使える | 食事ごとに付け外しが必要 |

| 📈 治療効果の安定性 | 高い(装着が安定) | 継続時間が短いと効果低下 |

📸 ビフォーアフターで見る!顎間ゴムの効果

顎間ゴムは見た目には地味なパーツですが、正しく継続することで驚くほどの効果を発揮します。

ここでは、実際に顎間ゴムを使って矯正した3つの症例をご紹介します。

🧑🦱 クラスII(出っ歯)の改善症例

👩【20代女性|上顎前突】

📌 治療内容:

- マルチブラケット矯正+クラスII顎間ゴム

- 上顎の犬歯→下顎の奥歯に斜めに装着

- 1日20時間以上の装着を8ヶ月継続

🔄 結果の変化:

- 上顎前歯が後退し、前突感が大幅に改善

- 横顔のEラインが整い、口元の印象がスッキリ

- 噛み合わせも自然になり、発音や咀嚼も向上

👨 クラスIII(受け口)の改善症例

👨【30代男性|下顎前突】

📌 治療内容:

- マウスピース矯正(インビザライン)+クラスIII顎間ゴム

- 下顎の犬歯→上顎の奥歯に装着

- 約10ヶ月間、装着を継続

🔄 結果の変化:

- 下顎が徐々に後方へ誘導され、受け口が改善

- 噛み合わせが正常化し、見た目のコンプレックスも解消

- 横顔のフェイスラインが自然なバランスに

👦 垂直ゴムで開咬が閉じた症例

👦【10代男性|開咬(オープンバイト)】

📌 治療内容:

- ワイヤー矯正+垂直ゴム

- 上下の前歯に垂直方向に装着

- 約6ヶ月間の継続装着

🔄 結果の変化:

- 噛んでも前歯が当たらなかった状態から、前歯同士が自然に接触するまで改善

- 発音が明瞭になり、食べづらさや空気漏れも解消

❓ よくある質問(FAQ)

矯正中に顎間ゴムを使用する患者さんから、よく寄せられる質問にお答えします。

不安や疑問を解消して、正しく・安心してゴムを使い続けましょう!

😣 ゴムの痛みはいつまで続く?

最初の2〜3日は痛みや違和感を感じることが多いです。

これは歯が動き始めた証拠で、多くの方は数日〜1週間で慣れてきます。

📌 対策:

- 市販の鎮痛剤(ロキソニン・イブなど)で様子を見る

- 無理せず継続して装着するのが最短治癒への近道

- 強い痛みが1週間以上続く場合は歯科医院に相談を

🍽 食事中もつけっぱなしで大丈夫?

基本的には食事のときは外すのが推奨されます。

📌 理由:

- 噛む動作でゴムが切れる・外れるリスクがある

- 食べ物が絡まって不快になることも

※食後は必ず新しいゴムに交換することを忘れずに!

✂️ ゴムが切れたときはどうする?

ゴムは弾性素材なので、使用中に切れることも珍しくありません。

📌 対処法:

- すぐに予備のゴムに交換

- 出先でも対応できるように、常に2〜3個携帯がおすすめ

- 頻繁に切れる場合は、歯科医院でフックの状態やゴムの種類を確認してもらいましょう

⏳ 治療期間にどれくらい影響がある?

装着時間を守らないと、治療が1.5〜2倍に延びる可能性もあります。

📌 一例:

- 1週間サボる → 1ヶ月分の進行が遅れる

- 1ヶ月サボる → 最大で6ヶ月以上延長することも

毎日の装着が、スムーズな治療完了と仕上がりの美しさを左右します。

🔄 ゴムの交換頻度は?

顎間ゴムは毎食後と寝る前に新しいものへ交換するのが理想です。

📌 理由:

- 時間が経つと弾性が低下し、十分な力がかからなくなる

- 清潔に保つことで、口腔内トラブルのリスクも軽減

💡 交換タイミングの目安:

- 起床後

- 昼食後

- 夕食後

- 就寝前

📌 まとめ|顎間ゴムの継続使用が矯正成功のカギ!

顎間ゴムは、矯正治療において**目立たないけれど“最も重要な存在”**です。

歯並びを整えるだけでなく、理想的な噛み合わせ(咬合)をつくるために欠かせないツールです。

成功のポイントは、次の5つを毎日意識すること👇

✅ 正しい位置に装着する

✅ 1日20時間以上の装着をキープする

✅ ゴムは毎日交換して、清潔な状態を保つ

✅ 歯科医の指示通りにかけ方・強さを守る

✅ 見た目に惑わされず、“理想の咬合”を目指す

👨⚕️💬「今日はちょっと面倒だな…」と思った日こそ、未来の笑顔に一歩近づくチャンスです。

地道な積み重ねが、美しく機能的な口元をつくる最大の近道。

顎間ゴムを正しく使い続けて、スムーズで満足度の高い矯正治療を叶えましょう!

江戸川区篠崎で矯正治療をお考えの方へ|顎間ゴムを正しく使い、理想の歯並びを実現!

江戸川区篠崎で矯正治療を受けたい方へ!

矯正治療に欠かせない**「顎間ゴム」**をご存知ですか?顎間ゴムは、出っ歯・受け口・開咬などのかみ合わせを調整し、治療の効果を最大化する大切なアイテムです。

当院では、患者さま一人ひとりの歯並びに合わせた矯正治療を提供し、顎間ゴムの正しい使い方や装着方法を丁寧に指導いたします。

「顎間ゴムをつけるのが不安…」「サボるとどうなるの?」といった疑問にも、専門の歯科医がしっかりお答えしますのでご安心ください。

矯正治療の成功には、歯科医師の指示を守りながら正しく顎間ゴムを使用することが重要です。

江戸川区篠崎エリアで、美しい歯並びを手に入れたい方はぜひ当院へご相談ください!

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。