- 1. 【📹 35秒】子どもの鼻づまり・口呼吸、大丈夫?アデノイド肥大のサインと対策

- 2. 👶 アデノイドとは?その役割と基本知識

- 2.1. 🧠 アデノイド(咽頭扁桃)ってなに?

- 2.2. 🛡 免疫を守るアデノイドの役割とは?

- 2.3. 📉 なぜ子供で大きくなる?成長と縮小の関係

- 3. 🦠 アデノイド肥大の原因と影響

- 3.1. 🧬 原因①:生理的肥大と成長

- 3.2. 🧬 原因②:遺伝的要因と顔面骨格

- 3.3. 🌿 原因③:環境因子(アレルギー・感染症)

- 3.4. ⚠ 合併症リスク:中耳炎・副鼻腔炎・睡眠時無呼吸

- 4. 😷 アデノイド肥大の主な症状と特徴

- 4.1. 🧒 子供に多い症状一覧

- 4.1.1. 🤧 鼻づまり・口呼吸

- 4.1.2. 💤 いびき・睡眠時無呼吸

- 4.1.3. 👂 中耳炎との関連性

- 4.1.4. 🧑⚕️ アデノイド顔貌とは?

- 4.2. 👨🦰 大人にもある?成人のアデノイド肥大

- 4.2.1. 😮 鼻づまり・異物感・後鼻漏

- 4.2.2. 💤 睡眠障害との関連性

- 5. 🔁 口呼吸とアデノイド肥大の悪循環

- 5.1. 😮 お口ポカンの進行メカニズム

- 5.2. 👅 舌突出癖と歯列の変化(V字型・出っ歯・開咬)

- 5.3. 🧑⚕️ アデノイド顔貌の見た目の特徴と影響

- 6. 🔍 アデノイド肥大の診断方法

- 6.1. 🏥 耳鼻咽喉科での検査方法

- 6.1.1. 📸 内視鏡検査・レントゲン・CTスキャン

- 6.1.2. 🔬 ファイバースコープによる詳細診断

- 6.2. 🦷 歯科でのセファロレントゲン診断

- 6.3. 🏡 自宅でできるチェック方法

- 6.3.1. 🔎 観察ポイント

- 6.3.2. 💡 簡易チェック方法

- 7. 💊 アデノイド肥大の治療法

- 7.1. 🧴 保存療法(薬物治療・生活改善)

- 7.1.1. 💊 抗生物質・抗炎症薬・点鼻薬の使用

- 7.1.2. 🌿 アレルギー治療との併用

- 7.1.3. 🏃 鼻呼吸トレーニング(あいうべ体操など)

- 7.2. 🏥 手術療法(アデノイド摘出術)

- 7.2.1. 🩺 適応条件と術前検査

- 7.2.2. 🛠 手術の流れと所要時間

- 7.2.3. 🌈 術後経過と合併症の注意点

- 7.3. ⏳ 成長と自然改善の可能性

- 7.3.1. 🧒 放置してもいい?自然縮小のタイミング

- 7.3.2. 🏡 生活習慣でできる改善アプローチ

- 8. 📚 関連疾患とアデノイド肥大の関係性

- 8.1. 👂 滲出性中耳炎との関連性

- 8.2. 🌼 アレルギー性鼻炎とどう違う?

- 8.3. 😴 睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関係

- 8.4. 🦷 顎の発育障害・言葉の発達遅延との関係

- 8.4.1. 顎の発育への影響(アデノイド顔貌)

- 8.4.2. 言葉の発達との関連

- 9. 🛡 アデノイド肥大の予防策

- 9.1. 💪 鼻呼吸を習慣にする方法

- 9.2. 🧼 鼻洗浄・加湿・アレルゲン除去

- 9.3. 🥗 免疫力を高める生活習慣と食事

- 9.4. 💉 感染症対策(予防接種・うがい・手洗い)

- 10. ❓ よくある質問(FAQ)

- 10.1. 🕒 アデノイド肥大は何歳で治る?

- 10.2. 🔁 再発の可能性は?

- 10.3. 💰 手術の費用や保険適用は?

- 10.4. 🏥 どの診療科を受診すべき?

- 11. 📘 まとめ|アデノイド肥大は早期発見と対応がカギ

- 11.1. ✅ 軽度の場合:

- 11.2. ⚠ 重度の場合:

- 12. 江戸川区篠崎でアデノイド肥大による口呼吸や歯並びの影響を診断・相談できます!

- 13. 【動画】アデノイド顔貌

- 14. 筆者・院長

「最近、子どもがいびきをかく」「いつも口を開けていて気になる」──そんなお悩みをお持ちではありませんか?

それ、もしかすると**“アデノイド肥大”**が原因かもしれません。

アデノイドは本来、免疫を助ける大切な組織ですが、大きくなりすぎると鼻づまり・口呼吸・睡眠障害・中耳炎など様々なトラブルを引き起こします。

放っておくと、歯並びや顔の成長にも影響を与える可能性があります。

この記事では、アデノイド肥大の【原因・症状・診断方法・治療法・予防策】まで、耳鼻科専門の視点でわかりやすく解説します。

お子さまの健やかな成長を守るためにも、正しい知識を身につけて早めに対応しましょう。

【📹 35秒】子どもの鼻づまり・口呼吸、大丈夫?アデノイド肥大のサインと対策

👶 アデノイドとは?その役割と基本知識

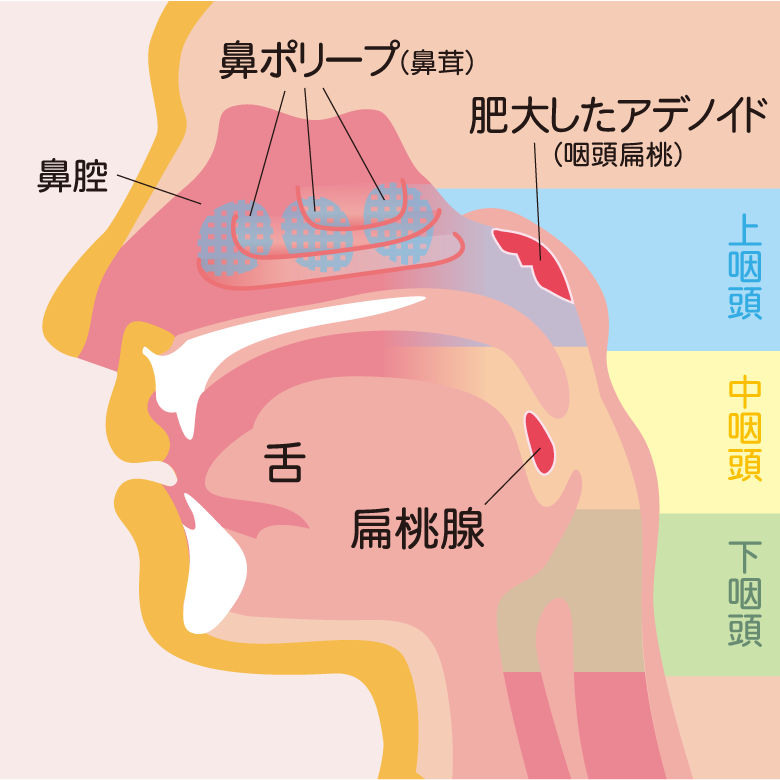

🧠 アデノイド(咽頭扁桃)ってなに?

アデノイドとは、鼻の奥(上咽頭)にあるリンパ組織の一種で、正式には「咽頭扁桃」と呼ばれます。口を開けてものどちんこの裏側にあるため、通常は直接見ることができません。

この組織は、子どもが外界のウイルスや細菌に初めて触れる時期に活発に働く重要な免疫器官です。特に3~7歳頃の幼児期に発達しやすく、その後は役割を終えて徐々に縮小します。

🛡 免疫を守るアデノイドの役割とは?

アデノイドは、以下のような免疫の「門番」としての働きを担っています:

- 🦠 空気中の病原体をキャッチし、体内への侵入を防ぐ

- 🧬 免疫細胞を刺激して抗体を作り出す

- 🛡 鼻や喉の感染症予防に貢献する

つまり、子どもの成長期に外敵から身を守る「天然のフィルター」として、非常に重要な役割を果たしているのです。

📉 なぜ子供で大きくなる?成長と縮小の関係

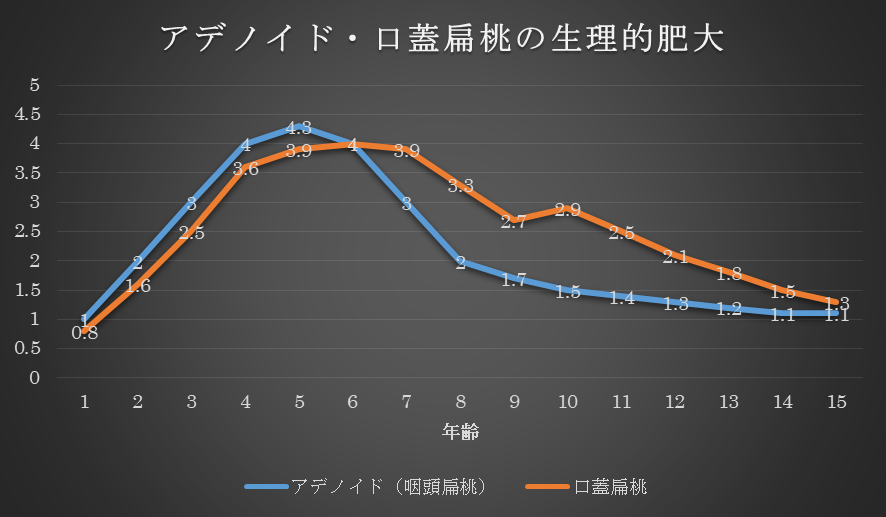

アデノイドは、免疫機能が未熟な子どもにとって必要不可欠な組織です。そのため、生後2歳頃から徐々に大きくなり、5〜7歳ごろに最も大きくなるのが一般的です。

しかし、10歳前後を境に、体の免疫システムが成熟してくると役割を終えたアデノイドは自然と小さくなっていきます。このように、アデノイドのサイズは年齢によって変化する「一時的な成長の一部」であるとも言えます。

ただし、必要以上に大きくなりすぎると“アデノイド肥大”となり、鼻づまりや口呼吸などの症状を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

🦠 アデノイド肥大の原因と影響

🧬 原因①:生理的肥大と成長

アデノイドは、子どもの成長過程において一時的に肥大することが自然な現象とされています。特に5〜7歳頃は免疫機能が活発な時期で、外からの病原体に反応しやすくなります。

この**「生理的肥大」**は、ほとんどの場合10歳前後から自然に小さくなっていくため、軽度であれば経過観察で問題ありません。ただし、気道を塞ぐほど肥大すると、治療が必要になることがあります。

🧬 原因②:遺伝的要因と顔面骨格

アデノイド肥大には、遺伝的な体質や顔面構造も関係すると考えられています。

- 両親や兄弟姉妹にアデノイド肥大の既往があると、子どもにも発症する傾向がある

- 上顎が狭く、口呼吸しやすい顔貌はアデノイドが大きくなりやすい

- 免疫機能が過剰に働く体質も、リンパ組織が肥大しやすい要因に

このように、骨格や遺伝による構造的な問題が肥大の背景にある場合は、早期発見・対処が重要です。

🌿 原因③:環境因子(アレルギー・感染症)

アデノイドは、外部からの刺激や炎症によって肥大しやすくなります。

- 🌼 アレルギー性鼻炎

ダニや花粉、ハウスダストなどのアレルゲンによる慢性的な鼻の炎症が、アデノイドを刺激します。 - 🤧 繰り返す風邪やウイルス感染

風邪やインフルエンザを何度もひくことで、アデノイドに慢性的な炎症が起き、肥大の原因に。 - 😷 細菌感染(溶連菌、マイコプラズマなど)

のどの炎症や扁桃炎などを併発すると、アデノイドへの影響が強まります。

環境と体質が重なると肥大しやすくなるため、予防対策が重要です。

⚠ 合併症リスク:中耳炎・副鼻腔炎・睡眠時無呼吸

アデノイド肥大を放置すると、以下のような合併症が起こることがあります:

- 👂 滲出性中耳炎

アデノイドが耳管を圧迫し、耳の中に液体がたまりやすくなる。難聴や耳閉感を引き起こすことも。 - 🤧 慢性副鼻腔炎(蓄膿症)

鼻の通りが悪くなり、鼻づまり・膿のような鼻水が続く。 - 💤 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

アデノイドが気道を塞ぎ、睡眠中に呼吸が止まる状態に。成長ホルモンの分泌が妨げられ、発育障害や集中力低下にもつながります。

こうした合併症を予防・改善するには、早めの耳鼻咽喉科での診断と適切な治療が欠かせません。

😷 アデノイド肥大の主な症状と特徴

🧒 子供に多い症状一覧

🤧 鼻づまり・口呼吸

アデノイドが肥大すると、鼻の奥が物理的にふさがれてしまい、慢性的な鼻づまりを引き起こします。風邪をひいていないのに鼻が詰まっている、という状態が続きやすく、自然と口呼吸が習慣化してしまいます。

口呼吸が続くと、

- 口の乾燥による虫歯や歯周病

- 口臭

- 食事中の咀嚼・嚥下トラブル

などが起こりやすくなります。

💤 いびき・睡眠時無呼吸

寝ているときに「ゴーゴー」「ブーブー」といびきをかくのは、気道が狭くなっているサインです。アデノイドが大きすぎると、睡眠中に呼吸が一時的に止まる無呼吸状態になることもあります。

その結果、

- 睡眠が浅くなる

- 夜中に何度も目が覚める

- 朝の寝起きが悪い

- 昼間に眠そう・集中力が続かない

といった「小児の睡眠障害」が起こることがあります。

👂 中耳炎との関連性

アデノイドのすぐ近くには、耳と鼻をつなぐ「耳管(じかん)」があります。肥大したアデノイドが耳管を圧迫すると、中耳への空気の流れが悪くなり、中耳に液体がたまる「滲出性中耳炎」を引き起こしやすくなります。

その結果、

- 聞こえが悪くなる(難聴)

- 耳が詰まったような感覚

- 言葉の発達に遅れが出る

など、学習や社会性の成長にも影響が出る可能性があります。

🧑⚕️ アデノイド顔貌とは?

口呼吸が習慣化すると、顔の骨格の成長にも影響を及ぼします。これを「アデノイド顔貌(がんぼう)」と呼びます。

主な特徴:

- 上顎が狭く、出っ歯になりやすい

- 口元が前に出る

- 口が開いたまま(お口ポカン)

- 無表情で締まりのない顔つき

この状態は歯並びや顎の発達にも悪影響を及ぼし、早期治療が重要です。

👨🦰 大人にもある?成人のアデノイド肥大

アデノイドは通常、10代後半で自然に小さくなるため、成人ではあまり問題にならないことが多いですが、まれに残存・肥大するケースもあります。

😮 鼻づまり・異物感・後鼻漏

成人のアデノイド肥大では、

- 鼻づまりが慢性化

- のどの奥に何か詰まったような「異物感」

- 鼻水がのどに流れる「後鼻漏(こうびろう)」

などの症状が現れます。

💤 睡眠障害との関連性

気道の閉塞によって、

- いびき

- 無呼吸

- 熟睡感の欠如

などが生じ、日中のだるさや集中力低下、慢性疲労感につながることもあります。副鼻腔炎や慢性鼻炎と誤診されやすいため、専門的な検査が重要です。

🔁 口呼吸とアデノイド肥大の悪循環

アデノイドが肥大すると鼻の奥が塞がれ、鼻呼吸がしづらくなります。その結果、口呼吸が習慣化し、さらにアデノイドの肥大を助長するという悪循環に陥ります。

😮 お口ポカンの進行メカニズム

口呼吸が長く続くと、常に口が開いたままの「お口ポカン」状態になります。この状態では口唇の筋肉(口輪筋)が弱まり、口を閉じる力が低下します。

その結果として:

- 唇が閉じにくくなる

- よだれが出やすくなる

- 表情が乏しくなる

といった見た目と機能の両方に悪影響を与えるようになります。

👅 舌突出癖と歯列の変化(V字型・出っ歯・開咬)

口呼吸が続くと、舌の位置も変化しやすくなります。特に「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」と呼ばれる状態が問題です。

これは、唾液や食べ物を飲み込むときに、舌を前歯の隙間に押しつけるように動かす癖で、以下のような影響を与えます:

- 🦷 前歯が前方に押し出されて 出っ歯(上顎前突) に

- 🦷 上下の歯がかみ合わず 開咬(オープンバイト) に

- 🦷 舌が上あごを押さえられず、歯列がV字型に狭くなる

このように、かみ合わせや顎の発育にまで悪影響が及ぶのです。

🧑⚕️ アデノイド顔貌の見た目の特徴と影響

「アデノイド顔貌(がんぼう)」とは、アデノイド肥大と口呼吸・舌突出癖が続いた結果、顔の成長に異常をきたした状態を指します。特徴的な顔つきには以下のような傾向があります:

- 😮 口が常に開いている

- 🦷 出っ歯でかみ合わせが悪い

- 🏯 上顎が狭く、鼻腔も狭くなる

- 😐 表情に締まりがなく、無表情に見える

この状態になると、見た目のコンプレックスだけでなく、呼吸・発音・食事の機能にも影響が出るため、早期対応がとても大切です。

🔍 アデノイド肥大の診断方法

アデノイド肥大は、外からは見えない場所にあるため、正確な診断には専門的な検査が必要です。症状に気づいたら、早めに耳鼻咽喉科を受診することが大切です。

🏥 耳鼻咽喉科での検査方法

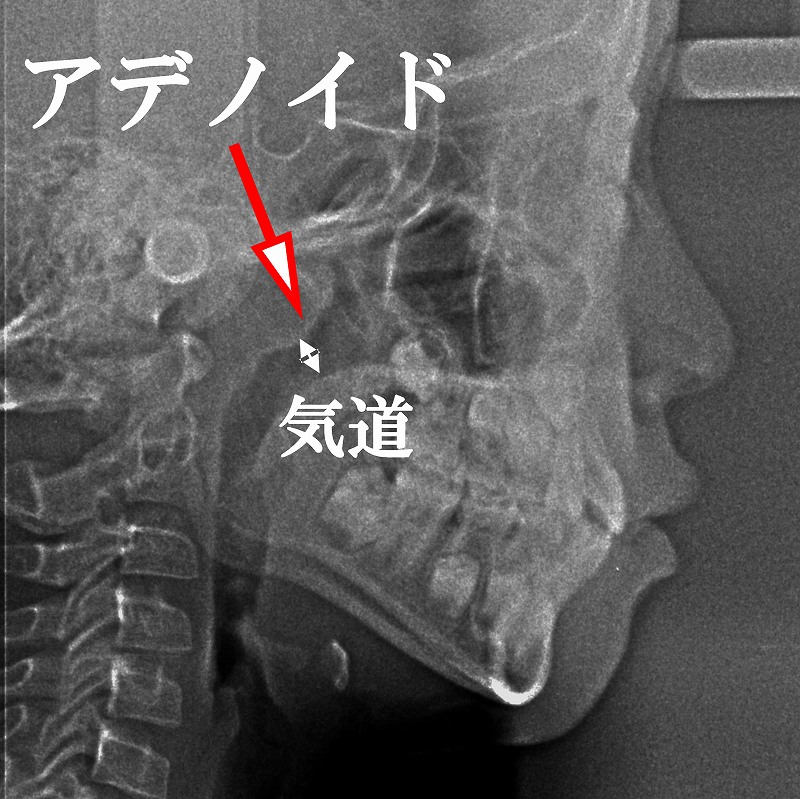

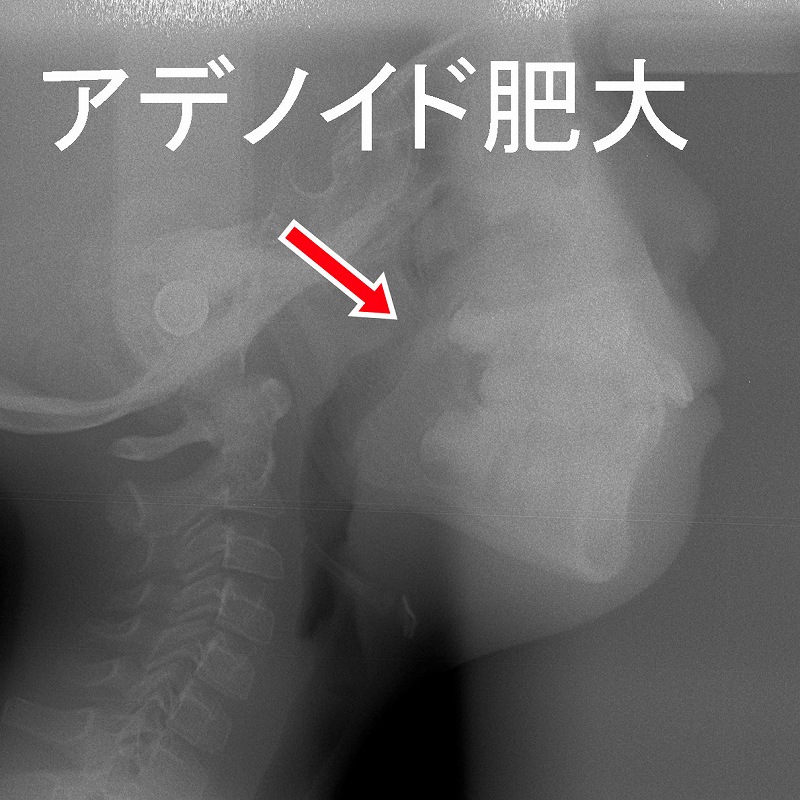

📸 内視鏡検査・レントゲン・CTスキャン

- 内視鏡検査:細いカメラを鼻から挿入し、アデノイドの大きさや気道の状態を直接確認します。麻酔を使うため痛みは少なく、非常に精度の高い検査です。

- レントゲン(側面撮影):簡便にアデノイドの肥大具合を可視化できます。初診でよく使われる方法です。

- CTスキャン:必要に応じて実施。周囲組織との関係や重度の肥大の詳細評価に適しています。

🔬 ファイバースコープによる詳細診断

- 鼻から柔らかい極細のカメラを入れて、リアルタイムでアデノイドの状態を観察します。

- 鼻づまりや口呼吸の原因がアデノイドによるものかどうかを正確に判断できる検査です。

- 子どもでも比較的負担が少なく、保護者の同席下で行うことが多いです。

🦷 歯科でのセファロレントゲン診断

矯正歯科や小児歯科では、「セファロレントゲン(側面頭部X線写真)」を使ってアデノイドの評価を行うことがあります。

ほぼ正常なアデノイド

歯医者では矯正治療の診断に使うセファロレントゲン写真でアデノイド肥大も診断出来ます。

写真は8歳児のレントゲンですが、アデノイドの肥大が僅かに認められるものの気道は十分に広く口呼吸は起こっていません。

耳鼻咽喉科では鼻からファイバースコープを入れて検査する場合もあります。

アデノイド肥大

アデノイド肥大が顕著に起こった症例で、鼻腔がかなり狭くなっています。そのため口呼吸となり、唇の突出感が強く表れています。

- 矯正治療の一環として撮影されたレントゲンから、気道の広さやアデノイドの位置を読み取ることができます。

- 鼻呼吸のしやすさや、アデノイドによる気道閉塞の可能性を把握する補助的な手段として有効です。

🏡 自宅でできるチェック方法

アデノイド肥大の疑いがある場合、家庭での観察も大きな手がかりになります。

🔎 観察ポイント

- 👄 寝ているときに口が開いている(口呼吸)

- 💤 いびきが大きい、止まる(無呼吸)

- 🔄 寝相が悪い、よく寝返りを打つ

- 🌅 朝起きたときに口が乾いている、喉が痛い

- 😴 昼間にボーっとしている、集中力が続かない

💡 簡易チェック方法

- 寝ているときに口が閉じているか観察

- いびきを録音してみる

- 鼻を片方ずつ押さえて、鼻呼吸ができるか試す

これらのサインが複数当てはまる場合は、早めの耳鼻咽喉科受診をおすすめします。

💊 アデノイド肥大の治療法

アデノイド肥大の治療は、症状の重さや日常生活への影響度によって選択肢が異なります。多くはまず保存療法から開始され、改善が見られない場合に手術が検討されます。

🧴 保存療法(薬物治療・生活改善)

💊 抗生物質・抗炎症薬・点鼻薬の使用

軽度の肥大や炎症が原因である場合、以下の薬物療法が行われます:

- 抗生物質:細菌感染による炎症を抑える

- 抗炎症薬(ロイコトリエン拮抗薬など):腫れを軽減

- ステロイド点鼻薬:鼻粘膜とアデノイドの炎症を局所的に抑制

これらの治療は一時的な症状緩和には有効ですが、肥大そのものを根本から解消することは難しいため、経過観察が必要です。

🌿 アレルギー治療との併用

アデノイド肥大の背景にアレルギー性鼻炎がある場合、アレルゲンの除去とアレルギー治療が重要です。

- 抗ヒスタミン薬の内服

- ステロイド点鼻薬

- ハウスダスト・ダニ・花粉の除去(環境整備)

これにより、慢性的な鼻炎の炎症が軽減され、アデノイドの刺激も抑えられます。

🏃 鼻呼吸トレーニング(あいうべ体操など)

口呼吸を防ぎ、鼻呼吸を習慣化するためのトレーニングも有効です。

- あいうべ体操:口周り・舌・頬の筋肉を鍛えて鼻呼吸を促進

- 鼻呼吸の練習:片鼻を押さえて呼吸、ガムを噛むなど

これらの習慣を続けることで、お口ポカンや舌突出癖の予防にもつながります。

🏥 手術療法(アデノイド摘出術)

🩺 適応条件と術前検査

以下のようなケースでは**手術(アデノイド摘出術)**が推奨されます:

- 睡眠時無呼吸症候群が疑われる

- 中耳炎や副鼻腔炎を繰り返す

- 鼻呼吸が極端に困難

- 顎や歯列の発育に明らかな悪影響がある

術前には、内視鏡検査・レントゲン・血液検査・心電図などを行い、全身状態やアデノイドの大きさを確認します。

🛠 手術の流れと所要時間

- 麻酔:全身麻酔下で行います

- 手術方法:口から器具を入れてアデノイドを切除(約30~60分程度)

- 出血は最小限で、縫合を必要としないことが多いです

🌈 術後経過と合併症の注意点

- 術後1〜2日は安静にし、水分補給を重視

- 軽度の痛みや鼻声、飲み込みにくさがあるが1週間ほどで回復

- まれに出血や感染症が起こるため、術後の指示は厳守

- 通常は日帰りまたは1泊2日の入院で済むことが多い

⏳ 成長と自然改善の可能性

🧒 放置してもいい?自然縮小のタイミング

アデノイドは6〜7歳ごろに最大化し、その後は思春期にかけて自然に縮小します。

- 軽度で日常生活に支障がない場合は、成長による自然改善を待つことも選択肢のひとつです。

🏡 生活習慣でできる改善アプローチ

- 鼻呼吸を習慣づける

- 加湿器や空気清浄機の活用で鼻づまりを予防

- 十分な睡眠・バランスの良い食事で免疫力を維持

- アレルゲンの除去で炎症の再発を防止

このように、家庭での環境整備やトレーニングが軽症例では大きな効果を発揮することがあります。

📚 関連疾患とアデノイド肥大の関係性

アデノイド肥大は、単体での問題だけでなく、さまざまな疾患や発育トラブルと密接に関係しています。早期に気づき、他の症状と合わせて対応することが重要です。

👂 滲出性中耳炎との関連性

アデノイドが肥大すると、鼻の奥にある「耳管(じかん)」という中耳と鼻をつなぐ管を圧迫します。これにより、耳の通気が悪くなり、中耳に液体がたまりやすくなるのが「滲出性中耳炎」です。

主な症状は:

- 耳が詰まったような感じ(耳閉感)

- 聞こえが悪い(難聴)

- 痛みがないため、気づかれにくい

繰り返す中耳炎や言葉の遅れがある場合は、アデノイド肥大の影響を疑う必要があります。

🌼 アレルギー性鼻炎とどう違う?

アデノイド肥大とアレルギー性鼻炎はどちらも**「鼻づまり」や「口呼吸」**の原因になりますが、原因と対策が異なります。

| 項目 | アデノイド肥大 | アレルギー性鼻炎 |

|---|---|---|

| 原因 | アデノイドの過剰成長 | アレルゲン(ダニ・花粉など) |

| 症状 | 鼻づまり・いびき・無呼吸 | 鼻水・くしゃみ・目のかゆみ |

| 発症年齢 | 幼児〜小児に多い | 幅広い年齢層 |

| 治療 | 手術 or 保存療法 | 抗アレルギー薬・環境整備 |

※ 両方を併発していることも多く、併行した診断・治療が必要です。

😴 睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関係

アデノイド肥大は、子どもにおける**睡眠時無呼吸症候群(SAS)**の代表的な原因です。睡眠中に空気の通り道が塞がれ、呼吸が止まる・浅くなる状態が繰り返されます。

主な症状:

- 大きないびき

- 睡眠中に呼吸が止まる

- 夜中に目が覚めやすい

- 日中の眠気、学習意欲の低下

長期間続くと、成長ホルモンの分泌が妨げられ、発育障害につながる恐れもあります。アデノイド摘出術によって、多くのケースで改善が見られます。

🦷 顎の発育障害・言葉の発達遅延との関係

顎の発育への影響(アデノイド顔貌)

口呼吸が続くと、舌の位置が低下し、上顎が正しく成長できなくなります。その結果:

- 顎が狭くなる(V字型)

- 出っ歯になる

- 顔が縦長に成長する

- 無表情で締まりのない印象になる(アデノイド顔貌)

このように、見た目だけでなく、咀嚼・発音・呼吸機能にも影響が及びます。

言葉の発達との関連

アデノイド肥大による中耳炎や鼻づまりが原因で、

- 聞き取りが不十分

- 鼻音が不明瞭(「ま行」「な行」が聞き取りにくい)

- 言葉の習得が遅れる

といった言語発達の遅れが生じるリスクがあります。耳の聞こえ+鼻の通気性+口の動きを総合的に見ることが重要です。

🛡 アデノイド肥大の予防策

アデノイド肥大は、完全に防ぐことは難しいものの、日常の工夫や生活習慣の改善によって進行を抑えたり、再発を防いだりすることが可能です。以下に、家庭でできる予防のポイントをご紹介します。

💪 鼻呼吸を習慣にする方法

口呼吸はアデノイドを刺激しやすく、肥大を助長する原因になります。以下のような方法で、鼻呼吸を促す習慣づくりが重要です。

- あいうべ体操

「あー」「いー」「うー」「べー」と口や舌を大きく動かす体操。口輪筋や舌筋を鍛え、自然と口を閉じやすくします。 - ガムを噛む習慣

咀嚼によって口周りの筋肉が鍛えられ、口呼吸の改善に役立ちます。 - 口テープを使う(寝るとき)

医療用の専用テープを用いて、就寝時の口呼吸を防止します(無理のない範囲で)。 - 姿勢の見直し

猫背は舌が落ち込みやすくなるため、背筋を伸ばす習慣づけも効果的です。

🧼 鼻洗浄・加湿・アレルゲン除去

鼻の粘膜を清潔に保つことは、アデノイドへの刺激を減らすうえで非常に重要です。

- 鼻うがい(鼻洗浄)

生理食塩水や専用の鼻洗浄液で、鼻腔内の花粉・ウイルス・ホコリを除去できます。 - 部屋の湿度管理

加湿器を使って室内の湿度を50〜60%程度に保ち、鼻粘膜の乾燥を防ぎましょう。 - 空気清浄機・掃除の徹底

ハウスダスト・ダニ・花粉などのアレルゲンをできるだけ除去する環境づくりが大切です。

🥗 免疫力を高める生活習慣と食事

アデノイド肥大を繰り返さないためには、体全体の免疫力を高めることも重要です。

- ビタミン豊富な食事

特にビタミンC・ビタミンD・亜鉛を含む食材(柑橘類、鮭、納豆、きのこ類など)を意識して摂取。 - 十分な睡眠

成長ホルモンと免疫力の両面で、良質な睡眠は欠かせません。 - 適度な運動

軽いジョギングや体操など、体温が上がる習慣は免疫細胞の活性化につながります。

💉 感染症対策(予防接種・うがい・手洗い)

アデノイドは風邪やウイルス感染で炎症を起こしやすいため、感染症予防が最大の防御になります。

- 手洗い・うがいの徹底

帰宅後はすぐに手洗い・うがいを行い、ウイルスの侵入を防ぎましょう。緑茶うがいも効果的とされています。 - 予防接種の活用

インフルエンザ、肺炎球菌など、呼吸器感染症を予防するワクチンは積極的に活用を。 - マスク着用(感染拡大期)

花粉やウイルスの侵入を防ぐために、特に季節の変わり目や冬場は有効です。

日常のちょっとした心がけが、アデノイド肥大の進行や再発リスクを大きく左右します。「鼻で呼吸するのが当たり前」の生活習慣を、小さな頃から意識して育てることが大切です。

❓ よくある質問(FAQ)

🕒 アデノイド肥大は何歳で治る?

アデノイドは6〜7歳ごろに最大化し、10歳以降は自然に縮小していくことが多いです。思春期(10代前半〜半ば)になると、ほとんどの子どもで自然に小さくなり、症状も改善します。

✅ 軽度の肥大であれば、成長とともに治るケースが多いです。

❌ ただし、無呼吸・中耳炎・発育障害などの症状がある場合は、自然経過に頼らず治療が必要です。

🔁 再発の可能性は?

アデノイド摘出術を行った場合、再発は非常にまれです。

✅ 通常、一度完全に切除すれば再発の心配はほとんどありません。

❌ ただし、3歳以下で手術した場合や完全に取り切れなかった場合は、成長とともに再び肥大することがあります。

🔎 術後の経過観察は必須です。不安がある場合は、定期的に耳鼻咽喉科でチェックを受けましょう。

💰 手術の費用や保険適用は?

アデノイド摘出術は健康保険の適用対象であり、公的補助が受けられます。

🧾 費用目安(3割負担の場合):

- 日帰り手術:約2〜5万円

- 入院あり:約5〜15万円(入院日数による)

💡 高額療養費制度や**乳幼児医療費助成制度(自治体による)**も利用可能なため、実際の自己負担は大幅に軽減されるケースが多いです。

🏥 どの診療科を受診すべき?

アデノイド肥大が疑われる場合は、**耳鼻咽喉科(とくに小児耳鼻咽喉科)**の受診が最も適しています。

✅ 以下の症状がある場合は、早めに受診を:

- 鼻づまりが続く

- いびきや無呼吸がある

- 口呼吸が治らない

- 中耳炎を繰り返す

💡 小児科でも初期相談は可能ですが、内視鏡検査や手術の可否判断は耳鼻咽喉科が専門です。手術対応可能な医療機関を選ぶと安心です。

📘 まとめ|アデノイド肥大は早期発見と対応がカギ

アデノイド肥大は、成長過程で誰にでも起こりうる自然な現象である一方、放置すると睡眠・発育・顔つき・学習など多方面に悪影響を及ぼすことがあります。

✅ 軽度の場合:

- 鼻呼吸を意識した生活習慣の見直し

- あいうべ体操や鼻洗浄などのセルフケア

- アレルギー対策と感染症予防

- 定期的な経過観察が大切

⚠ 重度の場合:

- いびきや無呼吸・中耳炎の頻発・発育への影響があるなら

→ 耳鼻咽喉科での精密検査・手術検討が必要 - 手術は保険適用・日帰りも可能で、安全性も高い

お子さまの健やかな成長のために、「たかが鼻づまり」と軽視せず、小さなサインに気づくことが重要です。

家族で生活環境や習慣を整え、必要に応じて専門医と連携しながら、最適なケアを選びましょう。

江戸川区篠崎でアデノイド肥大による口呼吸や歯並びの影響を診断・相談できます!

お子さまの口呼吸やいびき、歯並びの乱れが気になる方へアデノイド肥大による口腔トラブルの相談・診断を実施しています。

✅アデノイド肥大が考える歯科トラブル

- 口呼吸による虫歯や歯周病のリスク増加

- 顎の成長不全や出っ歯(アデノイド顔貌)の原因

- 睡眠の質低下による集中力や成長への影響

当院では、耳鼻咽喉科との連携も可能です。 お子様の歯並びや口呼吸の癖が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください!

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。