- 1. 🧠 舌突出癖とは?その定義と特徴

- 1.1. 🔍 舌突出癖はどんな癖?

- 1.2. 🗣 どんな場面で現れる?

- 2. 🧬 なぜ起こる?舌突出癖の原因

- 2.1. 👶 乳幼児期の習慣が影響

- 2.2. 🦷 歯の生え方や歯並びとの関連

- 3. ⚠️ 放置するとどうなる?舌突出癖の悪影響

- 3.1. 😮 歯列・咬合への影響

- 3.2. 🗨 発音・滑舌への影響

- 3.3. 😷 口呼吸による健康リスク

- 4. 🍽 日常生活で見られる舌突出癖のサイン

- 4.1. 🥄 食べ方の特徴

- 4.2. 💬 話し方の特徴

- 4.3. 👄 唇・顔の特徴

- 5. 🔁 舌突出癖が起こるメカニズム

- 5.1. ⏱ 1日1,500回の嚥下動作とは

- 5.2. 🆚 正常な嚥下と異常嚥下の違い

- 5.3. 🔻 安静時の舌の位置が低位になる原因

- 6. 🛠 舌突出癖の治し方・改善方法

- 6.1. 🧘♀️ 自宅でできるトレーニング

- 6.1.1. 🗣 口輪筋を鍛える器具

- 6.2. 🦷 歯科医院での専門的なアプローチ

- 7. 🎓 大人と子どもで異なる改善アプローチ

- 7.1. 👧 子どもの場合|成長とともに矯正が可能

- 7.2. 🧑 大人の場合|トレーニングの限界と対応法

- 8. 📍 よくある質問(Q&A)

- 8.1. ❓ 舌突出癖は自然に治る?

- 8.2. ❓ 発音が悪いのは舌突出癖が原因?

- 8.3. ❓ 何歳から治療が必要?

- 9. 📘 まとめ|舌突出癖は早期発見・対応がカギ!

- 10. 🏥 江戸川区篠崎で舌突出癖のご相談なら、当院へお任せください

- 11. 【動画】アデノイド顔貌

- 12. 筆者・院長

「舌で歯を押す癖がある」「子どもの口がいつも開いている」「発音が舌足らず…」

そんなお悩みの原因が、**舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)**かもしれません。

舌突出癖とは、飲み込み時や会話中に舌が前方に出てしまう癖のこと。

放置してしまうと、開咬(かいこう)や出っ歯、滑舌の悪化、さらには虫歯や歯周病など、見た目にも健康にも影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、舌突出癖の【原因】【見分け方】【子ども・大人の改善方法】【歯科での対応】までを徹底解説。

正しい知識を身につけ、早めの対処につなげましょう。わかりやすく解説します。

お子さまの将来のために、大人の健康や美容のために、今日から「舌の位置」に注目してみませんか?は、ぜひ最後までお読みください。永久歯の健康ときれいな歯並びを守るためのヒントがきっと見つかります。

🧠 舌突出癖とは?その定義と特徴

🔍 舌突出癖はどんな癖?

舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)とは、舌で前歯を押すような動きを繰り返す癖のことを指します。英語では「タングスラスト(tongue thrust)」とも呼ばれ、嚥下(飲み込み)の際に舌が前に出てしまう異常なパターンです。

この舌の動きが継続すると、前歯の隙間が開く「開咬」や「出っ歯(上顎前突)」の原因になります。

また、「舌癖(ぜつへき)」という広いカテゴリの中のひとつに舌突出癖が含まれており、異常嚥下癖(飲み込むときの誤った舌の使い方)と同義で扱われることもあります。

🗣 どんな場面で現れる?

舌突出癖は、会話・食事・飲み込み動作・安静時など、日常のさまざまなシーンで現れます。

- 発音時に舌が前に出る:特に「サ行」「タ行」などで舌が前歯の間から見えたり、音がこもったりします。

- 唾液を飲み込むときの癖(異常嚥下):嚥下時に舌が前に出てしまい、無意識に前歯を押す動作が繰り返されます。

- 安静時に舌の位置が低い:本来、舌は上あご(口蓋)に付いているのが正常ですが、低い位置にあることで筋肉バランスが崩れ、癖が固定化されていきます。

🧬 なぜ起こる?舌突出癖の原因

👶 乳幼児期の習慣が影響

舌突出癖は、乳幼児期の生活習慣が深く関係しています。

たとえば、指しゃぶりや長期間の哺乳瓶・おしゃぶりの使用は、舌を前に押し出す動きを日常化させ、癖として定着させる原因になります。

また、短期間の母乳育児は舌や顎の筋肉を十分に使う機会が減り、舌の正常な発達を妨げる要因となります。さらに、早すぎる離乳食の開始も、口腔機能の未発達な状態で食べ物を飲み込むクセがついてしまい、誤った舌の使い方が習慣化する一因です。

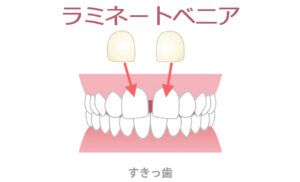

🦷 歯の生え方や歯並びとの関連

舌突出癖は、歯の生え方や噛み合わせの問題とも関係があります。

たとえば、前歯の間にすき間(開咬)があると、舌がその隙間を無意識に埋めるように動くようになり、それが癖になります。

また、乳歯の前歯を早期に失った場合も注意が必要です。空いたスペースに舌を入れる行動が繰り返されると、舌突出癖として固定化されてしまいます。

これらの習慣や歯列の異常が積み重なることで、舌の誤った使い方が日常化し、結果として舌突出癖を招いてしまうのです。

⚠️ 放置するとどうなる?舌突出癖の悪影響

😮 歯列・咬合への影響

舌突出癖を放置すると、歯並びや噛み合わせ(咬合)に大きな悪影響を及ぼします。代表的なのが、前歯が噛み合わない「開咬」、上の前歯が前に突き出る「出っ歯(上顎前突)」、**下の前歯が前に出る「反対咬合」**です。さらに、歯が重なり合ってガタガタに生える「八重歯」なども引き起こします。

また、舌の使い方が誤っていると顎の骨が十分に発達しないこともあり、顔貌や噛む機能にまで影響が及びます。

🗨 発音・滑舌への影響

舌が前歯の間に出てしまう癖は、発音障害や滑舌の悪化にもつながります。特に「サ行」「タ行」「シャ行」などでは舌が空気をせき止める位置にうまく届かず、音が不明瞭になることがあります。

その結果、「舌足らずな話し方」になり、聞き取りにくい話し方や自信のなさにつながることもあります。

😷 口呼吸による健康リスク

舌突出癖により前歯の噛み合わせが乱れると、唇を自然に閉じるのが難しくなり「口呼吸」が習慣化します。

常に口が開いたままだと、口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の抗菌作用が低下。その結果、虫歯・歯肉炎・歯周病・口臭のリスクが上昇します。見た目にも「口がポカンと開いている」状態が目立ち、審美的な問題にも発展します。

🍽 日常生活で見られる舌突出癖のサイン

舌突出癖は、日常のちょっとした仕草やクセとして現れます。以下のような特徴が見られる場合、舌の使い方に問題がある可能性があります。

🥄 食べ方の特徴

食事中に舌で食べ物を迎えに行く動きが見られる場合は、舌突出癖のサインかもしれません。これは舌の動きがうまくコントロールできていない証拠です。

また、飲み込むときに顎や口の周りに力が入り、シワができることもあります。これは本来使わない筋肉まで動員している状態です。

さらに、クチャクチャと音を立てて食べる、硬いものを避けるなどの傾向があれば、噛む力や舌の使い方に問題がある可能性があります。

💬 話し方の特徴

舌突出癖のある人は、会話中に舌が歯の間から見えることがあります。とくに「サ行」や「タ行」などの発音で舌が前に出がちです。

また、上唇をほとんど動かさず、平坦な話し方になる傾向もあり、全体的に滑舌が悪く聞き取りにくい印象を与えます。

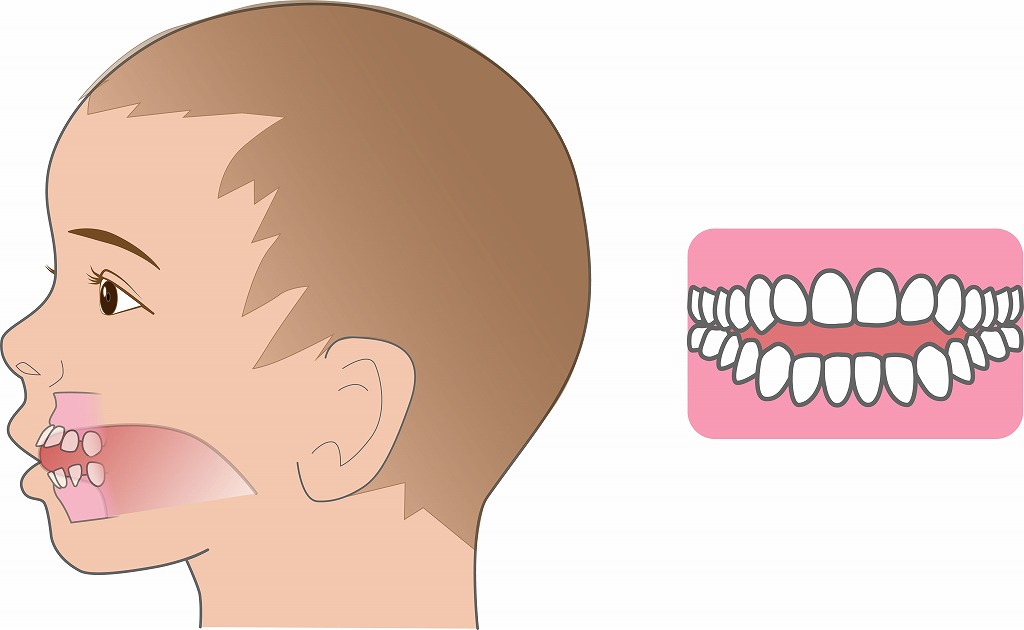

👄 唇・顔の特徴

舌突出癖がある人は、口が常にポカンと開いていることが多く、無意識のうちに口呼吸になっています。これにより、あご(オトガイ)に縦ジワができる、唇が乾燥してガサガサになるといった特徴が見られます。

このような状態が続くと、口腔内の乾燥による虫歯や歯周病のリスクも高まるため注意が必要です。

🔁 舌突出癖が起こるメカニズム

舌突出癖は、単なるクセではなく、嚥下(飲み込み)や舌の安静時の位置が正常でないことが原因で定着していきます。その背景には、私たちが日常的に繰り返している「嚥下動作」が深く関係しています。

⏱ 1日1,500回の嚥下動作とは

人は食事のときだけでなく、唾液を飲み込むときにも嚥下しています。その回数は1日で約1,500回以上にものぼると言われており、これが舌突出癖を固定させる大きな要因となります。

🆚 正常な嚥下と異常嚥下の違い

正常な嚥下では、舌先が上顎(口蓋)にペタッとついた状態で、上下の奥歯がわずかに接触しながら食べ物や唾液を飲み込みます。

一方、**舌突出癖のある人は、前歯の間に舌を差し込み、前方へ押し出すような嚥下動作(異常嚥下)**を行います。

この異常嚥下が1日1,500回以上繰り返されることで、前歯が常に押されて「開咬」や「出っ歯」を引き起こすのです。

🔻 安静時の舌の位置が低位になる原因

本来、舌は安静時に上顎に密着しているのが正常ですが、舌突出癖があると舌が下の方(低位舌)に位置しやすくなります。この低位の状態は、舌の筋力不足や口呼吸の習慣によって悪化し、さらに嚥下の乱れを助長します。

このように、舌の位置と飲み込み方の問題が連鎖し、舌突出癖が慢性化してしまうのです。

🛠 舌突出癖の治し方・改善方法

舌突出癖は、放置すると歯並びや発音・健康にまで影響を与えるため、早期の改善が重要です。日常生活でできるトレーニングから、歯科医院での専門的なサポートまで、段階的なアプローチが効果的です。

🧘♀️ 自宅でできるトレーニング

まずは家庭でできる改善法として、あいうべ体操や口輪筋トレーニングが挙げられます。これは舌や口の周りの筋肉を鍛えることで、舌の位置を正しく保ちやすくする訓練です。特に、口呼吸から鼻呼吸へ改善する効果も期待できます。

また、舌の正しい位置をセルフチェックする方法も重要です。本来、舌先は上あごの「スポット」と呼ばれる部分(前歯のすぐ後ろ)に軽く触れているのが理想です。鏡の前で確認しながら、意識的に正しい舌位をキープする習慣をつけましょう。

🗣 口輪筋を鍛える器具

リットレメーター・リットレMP

舌突出癖によって緩んだ口輪筋を自宅で鍛えます。あいうべ体操と併用することで効果が増します。

写真の様にマウスピースを唇と歯の間に挟んで引っ張るトレーニングで口輪筋が鍛えられます。

リットレメーターは、口輪筋の筋力を測定しながら鍛えられる装置です。

また、価格の安いリットレMPを使用するのも効果的です。詳細は自力で口元を引っ込めて綺麗なEラインの作り方のページをご覧下さい。

保険適用の口輪筋トレーニング

15歳未満の子供であれば、口輪筋のトレーニングが保険で受けられます。詳しくは当院に、お問い合わせ下さい。

江戸川区の子ども医療費助成制度

高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

口輪筋のトレーニングの治療費は江戸川区にお住まいの方は無料です。

🦷 歯科医院での専門的なアプローチ

家庭での努力に限界を感じたら、歯科医院での専門的サポートが効果的です。特に注目されているのが、**MFT(口腔筋機能療法)**です。これは舌・唇・頬の筋肉を整え、正しい飲み込み方や舌の位置を習得するためのトレーニングです。

子どもの場合は、プレオルソと呼ばれるマウスピース型の矯正装置を使うことで、舌の位置や歯列を整えることも可能です。

さらに、矯正治療と併用することで、歯並びと癖の両方を改善できるため、将来的な後戻りも防ぎやすくなります。

🎓 大人と子どもで異なる改善アプローチ

舌突出癖の改善は、年齢によってアプローチが大きく異なります。子どもと大人では口腔筋や骨格の柔軟性が違うため、それぞれに適した方法を選ぶことが大切です。

👧 子どもの場合|成長とともに矯正が可能

子どもの場合、口周りの筋肉や顎の骨がまだ成長段階にあるため、舌突出癖の改善が比較的スムーズに進みます。MFT(口腔筋機能療法)やプレオルソなどの機能的矯正装置と併用することで、正しい嚥下や舌の使い方を自然と習得できます。

また、小児期に舌癖を放置すると、将来的に矯正治療が長引いたり後戻りが起こったりするため、5〜10歳前後の早期介入が理想とされています。

🧑 大人の場合|トレーニングの限界と対応法

一方、大人の場合は骨格の成長が完了しており、口腔筋のクセが長年にわたって固定されていることが多いため、トレーニングだけでは改善が難しいケースもあります。

それでも、MFTによる筋機能トレーニングは有効であり、舌の位置や飲み込みのクセを意識的に矯正することで、一定の効果が期待できます。

ただし、歯列に問題がある場合は矯正治療との併用が必要です。また、長年の口呼吸や低位舌がある方は、耳鼻科や呼吸器科と連携して治療を進めると、より確実な改善が見込めます。

📍 よくある質問(Q&A)

❓ 舌突出癖は自然に治る?

舌突出癖が自然に治ることは少ないのが現実です。特に指しゃぶりや哺乳瓶の長期使用などが原因で習慣化している場合、成長とともに改善されるケースは限られています。

むしろ、そのまま放置すると歯並びの乱れや発音障害につながることが多いため、早期の対応が推奨されます。

❓ 発音が悪いのは舌突出癖が原因?

はい、舌突出癖が原因で発音が不明瞭になることがあります。

とくに「サ行」「タ行」「シャ行」などは、舌の位置が前に出すぎることで空気の流れが乱れ、舌足らずな話し方になることがあります。

MFTや発音指導を併用することで、正しい舌の位置を習得し、滑舌を改善することが可能です。

❓ 何歳から治療が必要?

5〜6歳頃からの治療開始が理想的です。

この時期は、永久歯への生え変わりや嚥下パターンの確立が始まる時期で、舌癖の修正にも最適です。

ただし、年齢に関係なく舌突出癖が見られる場合は、何歳でも改善のチャンスはあります。大人でもMFTや矯正治療で改善できるため、気になる症状があれば歯科医院に相談しましょう。

📘 まとめ|舌突出癖は早期発見・対応がカギ!

舌突出癖は、何気ない日常のクセが歯並び・発音・健康にまで大きな影響を与える可能性のある習慣です。特に子どもの場合は、成長にあわせて矯正や筋機能療法で正しい舌の使い方を身につけることが可能です。

✅ 日常の些細な癖が歯並びや発音に影響する

✅ 子どもは早めの介入が◎、大人は継続的な意識と指導が重要

✅ 気になる場合はMFT対応の歯科医院へ相談を!

「いつか治るだろう」と様子を見るよりも、早期に専門家へ相談することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。

江戸川区篠崎で舌突出癖のご相談なら、MFTに対応した当院までお気軽にご相談ください。

🏥 江戸川区篠崎で舌突出癖のご相談なら、当院へお任せください

お子さまの歯並びや発音、舌の使い方が気になる方は、ぜひ一度ご相談を。

当院では、MFT(口腔筋機能療法)や小児矯正に対応した専門的なケアを行っており、お子さま一人ひとりに合わせたトレーニング・治療をご提案しています。

舌の癖は放っておくと将来の歯並びや健康に影響することも。

江戸川区篠崎で舌突出癖に対応できる歯科医院をお探しの方は、ぜひ当院までお気軽にご相談ください。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。