- 1. 【🎬41秒】高齢者に多い誤嚥性肺炎ー歯周病ケアで防げるって本当?

- 2. 🦠誤嚥性肺炎と歯周病菌の深い関係

- 2.1. 🔍誤嚥性肺炎の原因となる主な歯周病菌

- 2.2. 🦷口腔内に常在する細菌もリスクに

- 2.3. 🏥院内感染などによるその他の原因菌

- 3. 🧓歯周病が誤嚥性肺炎を招きやすくする理由

- 3.1. ⚠️歯周病があると細菌が繁殖しやすい

- 3.2. 🛡「むせ」の反射が低下する高齢者は特に注意

- 3.3. 🪥予防の鍵は徹底した口腔ケア

- 4. 🚨誤嚥性肺炎を起こしやすい人とは?

- 4.1. 👴高齢者

- 4.2. 🧠脳卒中を経験した方

- 4.3. 🧓認知症の方

- 4.4. 🧑🦼要介護者

- 4.5. 🏥手術直後の方

- 5. 🛡誤嚥性肺炎の予防対策リスト

- 5.1. 🪥1. 口腔清掃の徹底

- 5.2. 💧2. 抗菌性うがいの活用

- 5.3. 🛏3. ベッドの角度と姿勢調整

- 5.4. 🍽4. 食事時間と食事内容の工夫

- 5.5. 🕒5. 食事の順番を意識する

- 5.6. 👅6. 舌や口周りの筋力トレーニング

- 6. 💊誤嚥性肺炎になってしまったら

- 6.1. 🧬抗生物質による治療

- 7. 🍽摂食嚥下障害とは?

- 7.1. 🧠STEP 0:先行期(認知期)

- 7.1.1. 主な症状

- 7.2. 🦷STEP 1:準備期(咀嚼期)

- 7.2.1. 主な症状

- 7.3. 👅STEP 2:口腔期

- 7.3.1. 主な症状

- 7.4. 🫁STEP 3:咽頭期

- 7.5. 主な症状

- 7.6. 🧃STEP 4:食道期

- 7.6.1. 主な症状

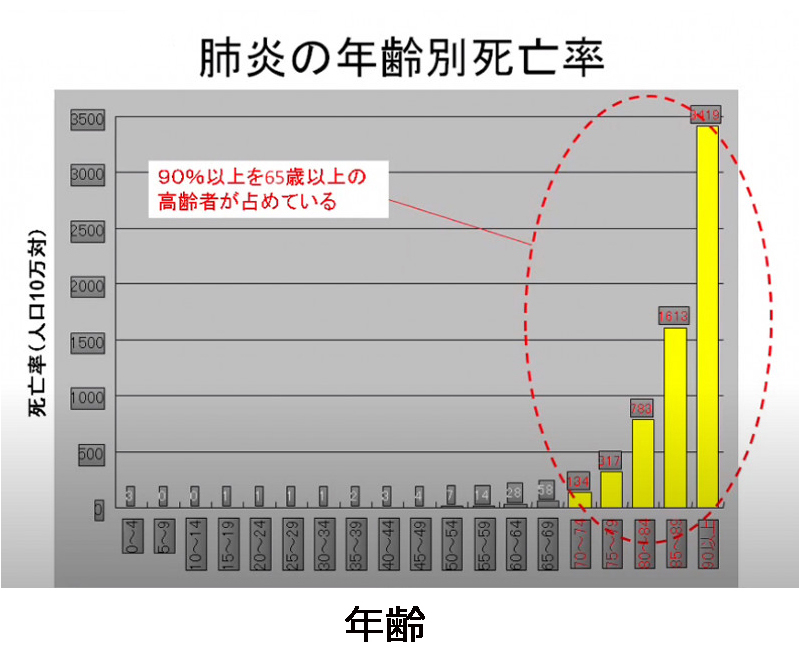

- 8. 📊肺炎による死亡率と年齢の関係

- 8.1. 👵肺炎による死亡者の大多数は高齢者

- 8.2. 🫁肺炎患者における誤嚥性肺炎の割合

- 8.2.1. 📈加齢とともに誤嚥性肺炎のリスクが増加

- 9. 江戸川区篠崎で歯科医院をお探しの方へ

- 10. 【動画】歯周病の手遅れの症状

- 11. 筆者・院長

高齢になると注意したい「誤嚥性肺炎」。実はその原因のひとつが、お口の中の歯周病菌だということをご存じでしょうか?

食事中にむせたり、飲み込みにくさを感じたりする方は特に要注意。

本記事では、歯周病と誤嚥性肺炎の関係、そして予防のためにできる口腔ケアの大切さについてわかりやすく解説します。

【🎬41秒】高齢者に多い誤嚥性肺炎ー歯周病ケアで防げるって本当?

🦠誤嚥性肺炎と歯周病菌の深い関係

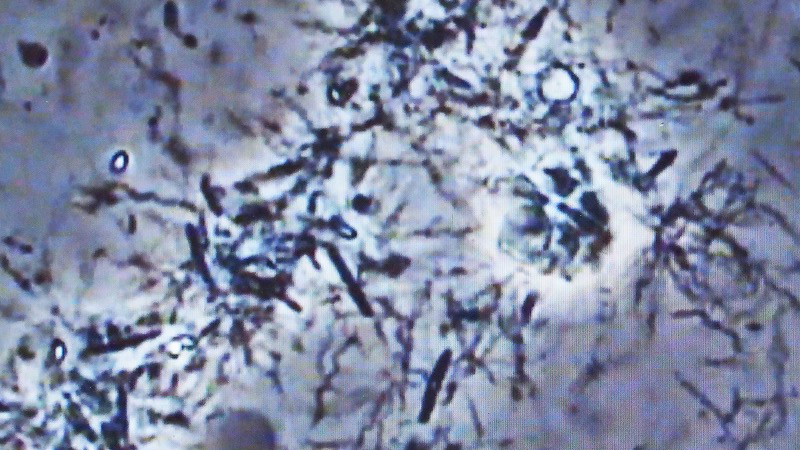

🔍誤嚥性肺炎の原因となる主な歯周病菌

- P.g菌(Porphyromonas gingivalis)

ポルフィロモナス・ジンジバリス - F.n菌(Fusobacterium nucleatum)

フソバクテリウム・ヌクレアタム - E.c菌(Eikenella corrodens)

エイケネラ・コローデンス - Capnocytophaga属(カプノサイトファーガ属)

※これら以外にも多くの歯周病原因菌が存在し、正確な同定にはリアルタイムPCR検査などの遺伝子検査が必要です。

🦷口腔内に常在する細菌もリスクに

- Streptococcus milleri(ビリダンス連鎖球菌)

- Bacteroides oralis(バクテロイデス属)

- Peptostreptococcus属(ペプトストレプトコッカス属)

- Moraxella catarrhalis(モラクセラ・カタラーリス)

- Actinomyces israelii(アクチノマイセス・イスラエリィ)

🏥院内感染などによるその他の原因菌

- 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)

- 大腸菌(Escherichia coli)

- 緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)

🧓歯周病が誤嚥性肺炎を招きやすくする理由

⚠️歯周病があると細菌が繁殖しやすい

- 歯肉からの出血や膿が細菌繁殖の温床となる

- 口腔内が不衛生な状態になりやすい

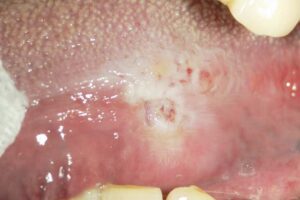

下顎前歯には大量の歯垢と硬く固着した歯石(赤矢印部)が認められ、歯周病が進行した状態です。歯周病によって増殖した細菌は、唾液とともに口腔内に常に存在し、嚥下機能が低下した高齢者では、これらの細菌を誤って気管に吸い込むことで誤嚥性肺炎のリスクが高まります。清潔な口腔環境を保つことは、全身の感染予防にも直結する重要なケアです。

🛡「むせ」の反射が低下する高齢者は特に注意

- 高齢者や要介護者では「むせる」反射が弱まり、気づかれないまま誤嚥が発生することも

- 肺へ細菌が流れ込むことで誤嚥性肺炎が発症しやすくなる

🪥予防の鍵は徹底した口腔ケア

- 誤嚥を完全に防ぐことは困難なため、口腔内細菌を減らすケアが重要

- 歯科医院での定期的なケアや、日常的な歯磨き・歯間ブラシ・舌清掃が有効

🚨誤嚥性肺炎を起こしやすい人とは?

👴高齢者

- のどの反射機能が低下しており、誤嚥しやすくなります。

- 口腔内の細菌が肺に入りやすくなり、肺炎のリスクが高まります。

🧠脳卒中を経験した方

- 寝ている間に唾液と一緒に歯周病菌が肺へ流れ込むことで、気づかぬうちに肺炎を発症することがあります。

- 嚥下機能の低下が見られるケースも多いです。

🧓認知症の方

- 口腔ケアが不十分になりやすいため、口の中の細菌が増殖しやすい状態に。

- 誤嚥しても自覚しにくく、周囲も気づきにくいのが特徴です。

🧑🦼要介護者

- 寝たきりや体力の低下により咳反射や嚥下反射が弱まる傾向があります。

- 介助者による適切な口腔ケアの有無が重要です。

🏥手術直後の方

- 手術後は一時的に免疫力が低下するため、細菌感染にかかりやすくなります。

- 特に口腔内の清潔が保たれていないと誤嚥性肺炎を招く恐れがあります。

🛡誤嚥性肺炎の予防対策リスト

🪥1. 口腔清掃の徹底

- 歯ブラシが使いにくい方には電動歯ブラシがおすすめ。

- **舌苔(舌の汚れ)**の清掃も忘れずに。

- 毎日の口腔ケアで細菌の数を減らしましょう。

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

💧2. 抗菌性うがいの活用

- 当院ではポイックウォーターの使用を推奨。

- 抗菌性洗口剤によるうがいで、口腔内の歯周病菌・原因菌を抑制します。

🛏3. ベッドの角度と姿勢調整

- 食事中はベッドの角度を30~60度に調整。

- 枕を使って顎を軽く引く姿勢にすると誤嚥予防に効果的。

- 椅子に座って食べる場合も、同様に顎を引く意識を持つ。

🍽4. 食事時間と食事内容の工夫

- 30分程度の食事時間が適切。

- 誤嚥しにくいのは、ゼリー状・ペースト状のやや粘度のある食品。

- 液体状や細かく刻んだ食事は、むしろ誤嚥しやすいことも。

🕒5. 食事の順番を意識する

- 誤嚥が起きやすいのは「食べ始め」と「食べ終わり」。

- 食べ始めはゼラチンゼリーなど嚥下しやすい食材からスタート。

- 食事中に飲み込みが難しくなったらゼリーと交互に。

- 食べ終わりもゼリーで締めくくることで、口腔内に残りにくく安全です。

👅6. 舌や口周りの筋力トレーニング

- 舌の筋力アップが誤嚥防止に効果的。

- 「オーラルフレイル(口腔機能の低下)」を改善するリハビリ訓練も併用すると効果的です。

💊誤嚥性肺炎になってしまったら

🧬抗生物質による治療

- 一般的には抗生物質での治療が行われます。

- 高齢者や要介護者は治癒に時間がかかることも。

- 耐性菌の問題があるため、予防が何よりも重要です。

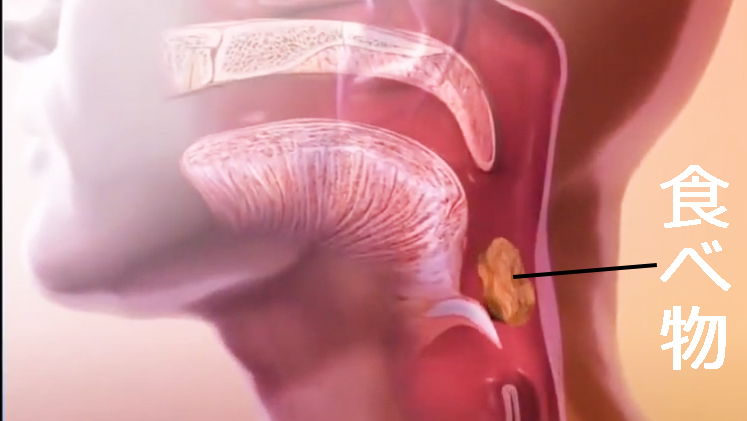

🍽摂食嚥下障害とは?

摂食嚥下障害とは、食べ物を口に入れてから飲み込むまでの一連の動作に障害がある状態を指します。下記の各段階でさまざまな症状が現れます。

🧠STEP 0:先行期(認知期)

▶ 食べ物を認識して口に運ぶ段階

主な症状

- 食べ物を認識できず食べようとしない(拒食)

- 食べ物を次々と口に詰め込む「詰め込み食べ」

┗ 一口の量が多く、噛み終わる前にさらに口に入れる

┗ 結果的に飲み込みが困難になりやすい

🦷STEP 1:準備期(咀嚼期)

▶ 食べ物を噛み砕き、唾液と混ぜて食塊を作る段階

主な症状

- 奥歯でうまく噛めない

- 食塊がうまく作れず、形が整わないまま飲み込んでしまう(丸飲み)

👅STEP 2:口腔期

▶ 食塊を口から喉(咽頭)へ送る段階

主な症状

- 舌の動きが弱く、食べ物が喉まで運ばれない

- 食べ物が口腔内に残る(口蓋や舌の奥)

🫁STEP 3:咽頭期

▶ 嚥下反射で咽頭から食道に食塊を送る段階

主な症状

- 誤嚥(食物や唾液が気管に入る)

- 咽頭残留(食べ物が喉に残る)

- 窒息の危険も

- 食物が声帯の上に入る=咽頭侵入

- 声門より下に入る=誤嚥

- 咳が出ないまま誤嚥する=不顕性誤嚥

🧃STEP 4:食道期

▶ 食塊が食道から胃へ送られる段階

主な症状

- 食道の動きが弱く、食べ物がうまく運ばれない

- 飲み込んだものを嘔吐してしまう

📊肺炎による死亡率と年齢の関係

👵肺炎による死亡者の大多数は高齢者

- 肺炎で死亡する人の90%以上が65歳以上

- 特に70歳以上の高齢者が多くを占める(図表中の黄色部分)

- 60歳代前半以下では死亡者は非常に少ない

🫁肺炎患者における誤嚥性肺炎の割合

📈加齢とともに誤嚥性肺炎のリスクが増加

- 40歳代までは誤嚥のある患者はほぼいない

- 50歳代から徐々に誤嚥の割合が増加

- 60歳代では約半数の患者に誤嚥が認められる

- 90歳以上になると、90%が誤嚥性肺炎であると報告

このように、肺炎による死亡や誤嚥性肺炎のリスクは、高齢になるほど急激に高まることが明らかです。高齢者への早期の口腔ケア・嚥下機能チェック・予防対策が非常に重要です。

江戸川区篠崎で歯科医院をお探しの方へ

高齢者に多く見られる誤嚥性肺炎の原因のひとつが、実はお口の中の歯周病菌です。

当院では、誤嚥性肺炎の予防を目的とした専門的な口腔ケアや歯周病治療を行っております。

「むせやすい」「飲み込みづらい」と感じる方、また介護をされているご家族の方も、ぜひ一度ご相談ください。

お口の健康を整えることが、全身の健康を守る第一歩になります。

【動画】歯周病の手遅れの症状

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。