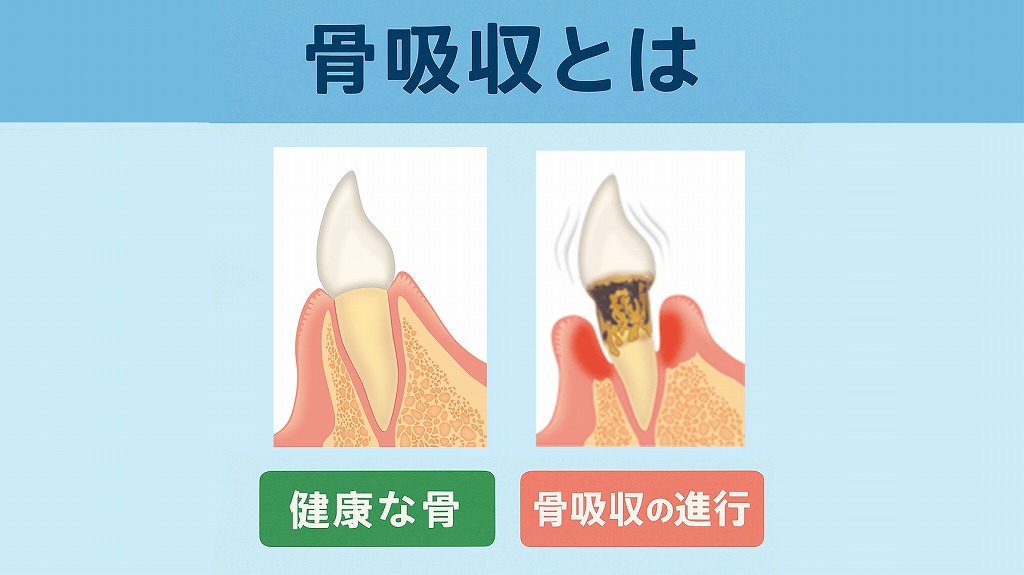

「骨吸収(こつきゅうしゅう)」という言葉を聞いたことはありますか?🦴

これは、歯を支える骨が少しずつ減っていく現象のこと。歯周病や抜歯のあとに起こりやすく、気づかないうちに進行してしまうこともあります😥。放っておくと歯がグラグラしたり、インプラント治療ができなくなることも…。

この記事では、骨吸収の原因・症状・治療法・予防法について、やさしく解説していきます✨。

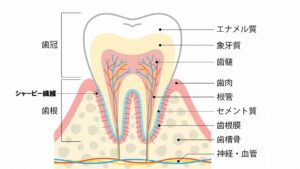

骨吸収とは?🦴

「骨吸収(こつきゅうしゅう)」とは、歯を支える骨(歯槽骨)が少しずつ減ってしまう現象です。特に歯周病や抜歯後に多く見られ、放置すると歯がグラグラしたり、インプラント治療が難しくなることもあります⚠️。

骨吸収の原因🔍

- 歯周病🦠:細菌感染により炎症が起こり、骨が溶けてしまいます。

- 抜歯後の変化🦷:歯を失うとその部分の骨は次第に痩せてしまいます。

- 入れ歯や噛み合わせ不良😬:強い力がかかると骨に負担がかかり、吸収が進むことがあります。

- 生活習慣🚬🍺:喫煙や栄養不足、糖尿病などもリスクを高めます。

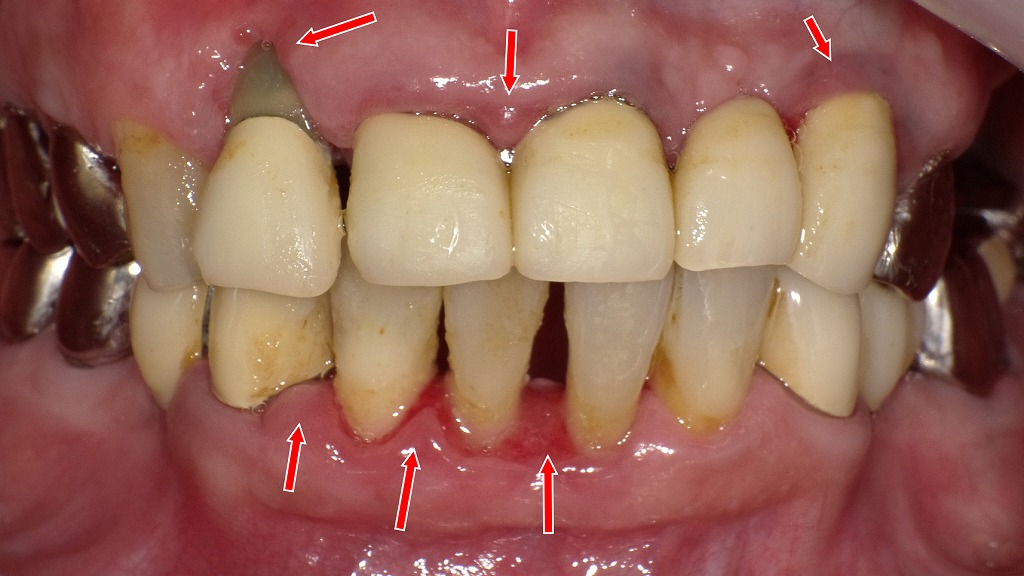

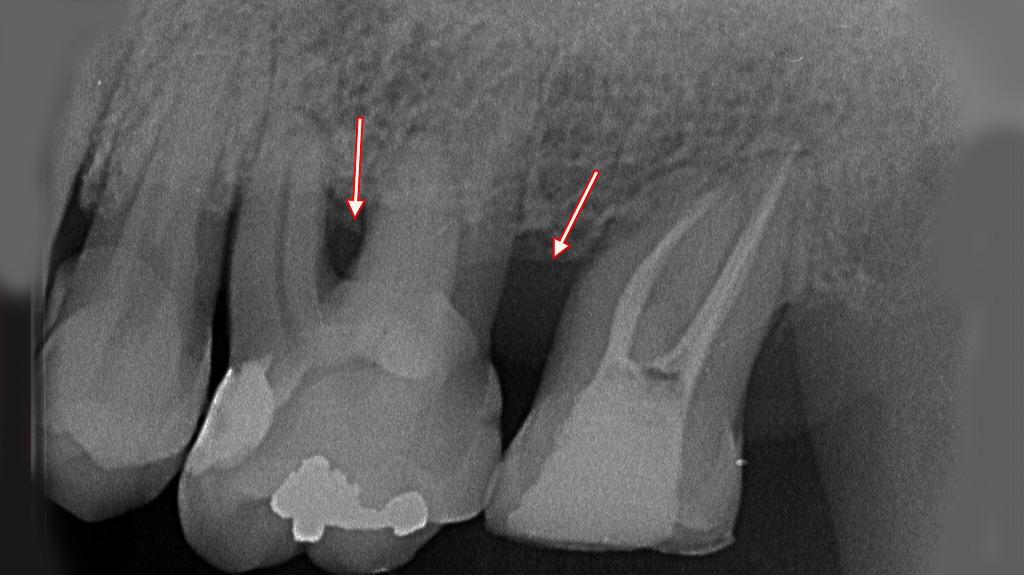

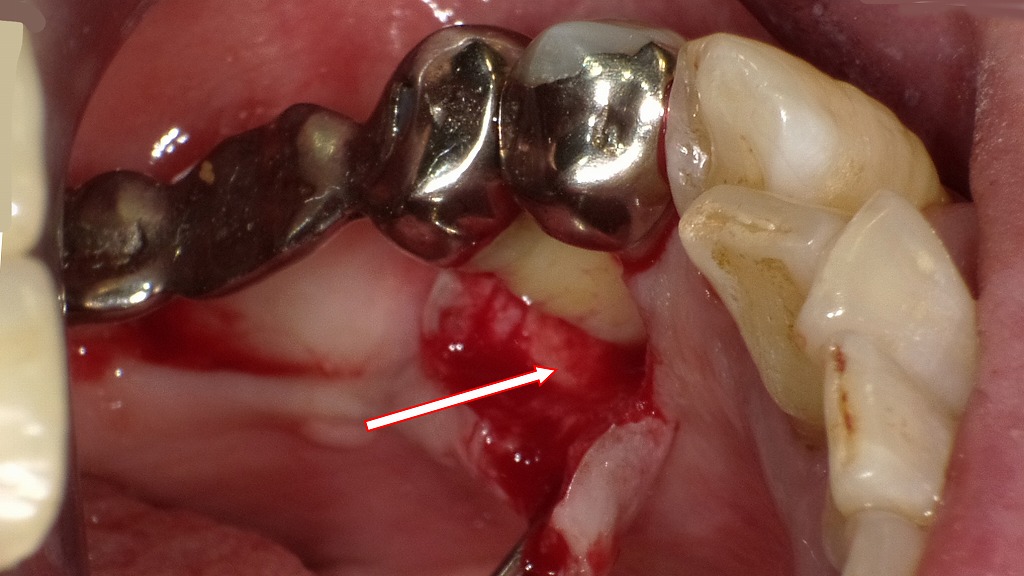

中度の歯周病が進行したサイン:歯ぐきの炎症と骨の吸収が見られる症例

矢印で示された部分の歯ぐきには強い炎症がみられ、赤く腫れた状態です。歯ぐきの縁が下がり、歯肉退縮が進んでいる部位も確認できます。また、このような炎症はプラーク・歯石の付着と深い歯周ポケットによって起こります。

同部位のX線写真を確認すると、**歯を支える歯槽骨が大きく吸収しており、中程度の歯周病(中等度歯周炎)**に該当する所見です。特に前歯部では歯根の大部分が露出し、歯の動揺が起きやすい状態です。

骨吸収が起こるとどうなる?😥

- 歯ぐきが下がり「歯が長く見える」

- 歯がグラつき、噛みにくい

- 顔の輪郭が変わり、老けて見える👵

- インプラントができない場合も

検査と診断🩻

歯科医院ではレントゲンやCTで骨の状態をチェックします。歯周ポケットの深さを調べる検査も重要です。早期発見がカギ🔑です。

治療法🩺

- 歯周病治療:クリーニングや歯石除去、歯周外科で進行を抑える

- 骨造成(GBR・サイナスリフト):不足した骨を再生する手術

- インプラント治療:骨が足りない場合、造成と併用することも

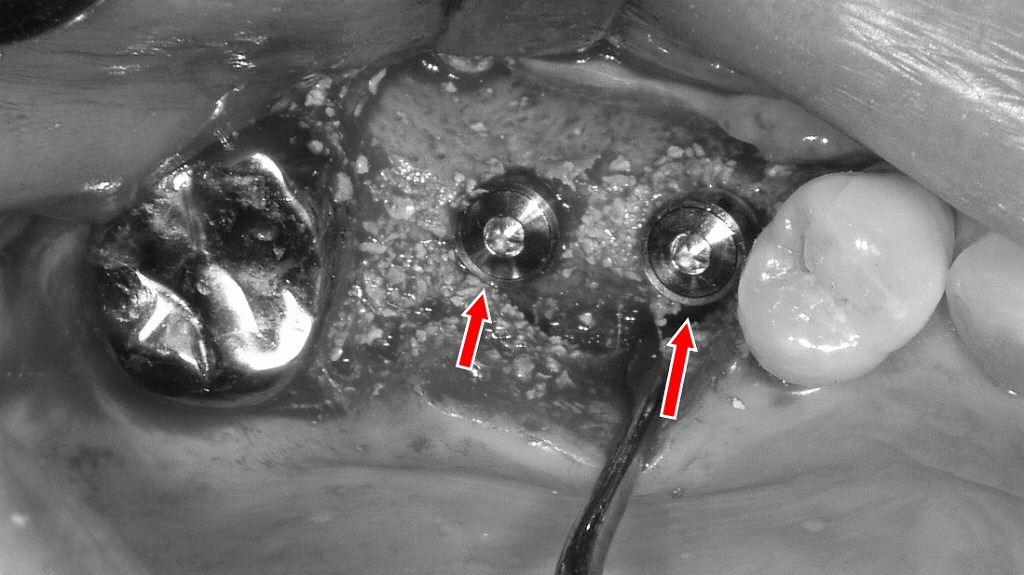

この画像は、下顎第2小臼歯(下顎5番)の舌側からフラップ手術(歯肉剥離掻爬術)を行っている術中写真です。以下に詳細を解説します。

🦷 手術の概要

赤い矢印が示す部分は、歯肉を剥離して歯根面や骨面を明視化した部位です。

この処置は、骨吸収が進み歯周ポケットの深部に存在する感染した歯肉や歯石、炎症性組織を除去することを目的としています。

👁️ 観察できるポイント

- 下顎5番(第二小臼歯)の舌側

- 歯肉弁(フラップ)が開かれ、歯槽骨および歯根面が露出しています。

- 矢印先の赤い部分は、**肉芽組織除去後の創面(歯槽骨頂部)**が見えています。

- 粘膜

- 出血を伴うが、手術野は比較的明瞭で、適切な視野確保と操作性が得られています。

🩸 手術目的と意図

- 歯周ポケットの除去:骨縁下ポケット内の炎症性組織を掻爬し、治癒を促す。

- 歯根面の滑沢化(ルートプレーニング):歯石や汚染セメント質を除去して再付着を促す。

- 視野確保による徹底的な清掃:直視下で感染源を完全に取り除く。

予防方法✨

- 毎日の歯磨き+フロス🪥

- 定期的な歯科検診🦷

- 禁煙🚭・バランスの良い食生活🥗

- 早めの歯周病治療

インプラントとの関係🤔

骨吸収が進んでしまうと、インプラントが支えられません。しかし、骨造成で対応できるケースも多くあります。インプラントを希望する方は、早めに歯科医に相談することが大切です。

上顎5番・6番相当部では、欠損期間の長期化により歯槽骨の吸収が進み、インプラントをそのまま埋入できるだけの骨量が不足していました。初診時の画像では、骨の高さと幅が十分でないことが確認できます。

その後、骨造成(GBR)を併用して不足した骨を補い、適正な位置と角度で2本のインプラントを埋入しました。骨補填材を周囲に配置し、新たな骨形成を促すことで、将来的なインプラントの安定性と長期的予後を確保する治療計画となっています。

まとめ📝

骨吸収は「静かに進む病気」で、気づいたときには歯を失うリスクも…。

👉 定期検診で早めに発見し、正しいケアを続けることが、歯と骨を守る最大のポイントです。

📍 江戸川区篠崎で骨吸収が心配な方へ

骨吸収は気づかないうちに進行してしまうことが多く、「歯ぐきが下がった」「歯がグラつく」などの症状で困って来院される方も少なくありません😥。でも大丈夫✨ 早めに検査・治療を行えば、骨や歯を守ることができます。当院では定期検診や歯周病治療、インプラント治療に向けた骨造成にも対応しています🦷。お口の健康を守りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください😊。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。