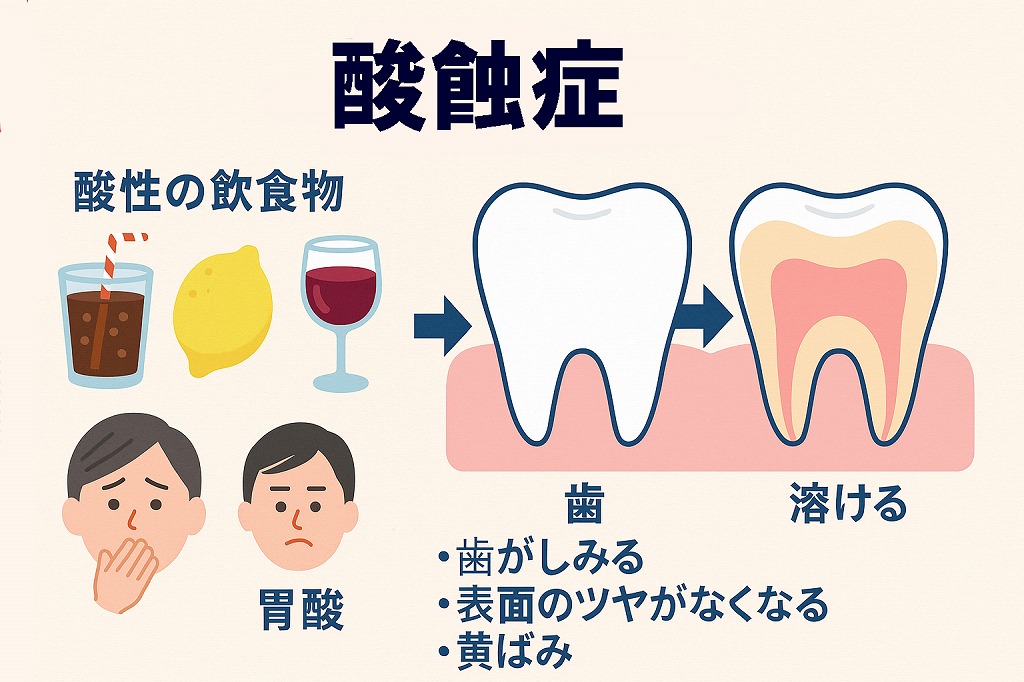

- 1. 🦷 酸蝕症とは?

- 1.1. 🔎 酸蝕症の原因

- 1.1.1. 🍹 酸性飲食物

- 1.1.2. 🤢 胃酸の逆流

- 1.1.3. 🛌 生活習慣

- 1.2. ⚠️ 酸蝕症の症状とチェックポイント

- 2. 酸蝕症の症例

- 2.1. エナメル質に限局した酸蝕症

- 2.1.1. 🔍 正面観の所見(1枚目)

- 2.1.2. 🦷 咬合面観の所見(2枚目)

- 2.1.3. ⚠️ 総合的評価と対応

- 2.2. 重度の酸蝕症

- 2.2.1. 🔍 正面観の所見(1枚目)

- 2.2.2. 🦷 咬合面観の所見(2枚目)

- 2.2.3. 🧩 総評

- 3. 重度咬耗症の症例

- 3.1. 下顎前歯部の咬耗症

- 3.1.1. 🦷 観察所見

- 3.1.2. ⚙️ 鑑別診断と考察

- 3.1.3. 🩺 臨床的対応のポイント

- 4. 🚨 酸蝕症を放置するとどうなる?

- 5. 🛡 酸蝕症の予防法

- 5.1. 💧 飲食後の工夫

- 5.2. 🪥 フッ素の活用

- 5.3. 🍴 食生活の見直し

- 6. 🏥 歯科医院でできる酸蝕症対策

- 6.1. ❓ よくある質問(FAQ)

- 7. ✅ まとめ|酸蝕症は早期発見と予防がカギ

- 8. 📍 江戸川区篠崎で酸蝕症にお悩みの方へ

- 9. 【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

- 10. 筆者・院長

✅ 「歯が黄ばんできた」「冷たい物がしみる」――それは虫歯ではなく、酸蝕症(さんしょくしょう)かもしれません。酸蝕症は、酸によって歯の表面が少しずつ溶けていく病気で、近年増加傾向にあります。虫歯とは異なる進行の仕方をするため、早期の発見と予防がとても大切です。

この記事では、酸蝕症の原因や症状、予防法から歯科でできる治療までわかりやすく解説します。

🦷 酸蝕症とは?

酸蝕症とは、虫歯菌の出す酸ではなく、食べ物や飲み物・胃酸などの酸によって歯が溶ける状態を指します。

虫歯との違いは「原因菌がいないこと」。酸による化学的な作用で歯が弱くなってしまいます。

🔎 酸蝕症の原因

🍹 酸性飲食物

炭酸飲料・ワイン・柑橘類などは酸性度が高く、頻繁に摂取すると歯の表面を溶かします。

🤢 胃酸の逆流

逆流性食道炎や嘔吐習慣によって胃酸が口に戻ることも原因のひとつ。

🛌 生活習慣

夜遅くの飲食、酸性飲料をちびちび飲む習慣などもリスクを高めます。

⚠️ 酸蝕症の症状とチェックポイント

- 歯の表面のツヤがなくなる

- 歯がしみやすくなる

- 黄ばんで見える

- 歯の先端が欠けやすい

「知覚過敏かな?」と思ったら酸蝕症が隠れている場合もあります。

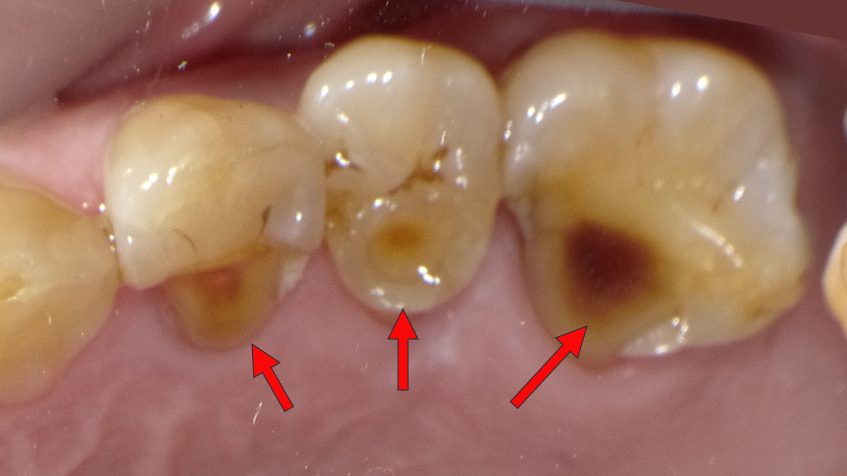

酸蝕症の症例

エナメル質に限局した酸蝕症

この2枚の画像は、上顎前歯部の酸蝕症(さんしょくしょう)を示した同一症例の異なる視点(正面観と咬合面観)です。どちらの画像にも、酸によってエナメル質が溶けた典型的な病変が確認されます。

🔍 正面観の所見(1枚目)

- 対象部位:右上3番から左上2番

- 主な特徴:

- 唇側(表側)のエナメル質表面が削られ、ツヤの消失がみられる。

- 一部では象牙質が露出しており、黄褐色に変色。

- 境界がなだらかで、咬耗や磨耗と異なる面状の欠損。

- 臨床的意義:

酸による持続的な脱灰で、エナメル質が薄くなり、審美的変化(黄ばみ)や知覚過敏の原因となる。

🦷 咬合面観の所見(2枚目)

- 対象部位:同じく右上3番から左上2番

- 主な特徴:

- 切縁部(歯の先端部分)が摩耗。

- 黄褐色の象牙質が透け、エナメル質の欠損が明瞭。

- 酸蝕による脱灰は唾液によって広がりやすく、面状に広がる凹みが観察される。

- 発症機序の推測:

胃食道逆流症などによる胃酸の口腔内逆流(内因性酸蝕)、または酸性飲料の頻回摂取(外因性酸蝕)によるものと考えられる。

⚠️ 総合的評価と対応

- 進行段階:中等度酸蝕症(象牙質露出あり)

- 症状:審美的変化・知覚過敏のリスク・咬合高径の低下

- 治療方針:

- 酸の原因除去(食習慣・逆流症治療)

- フッ素やMIペーストによる再石灰化促進

- 必要に応じてコンポジットレジン修復やラミネートベニアによる形態・色調の回復

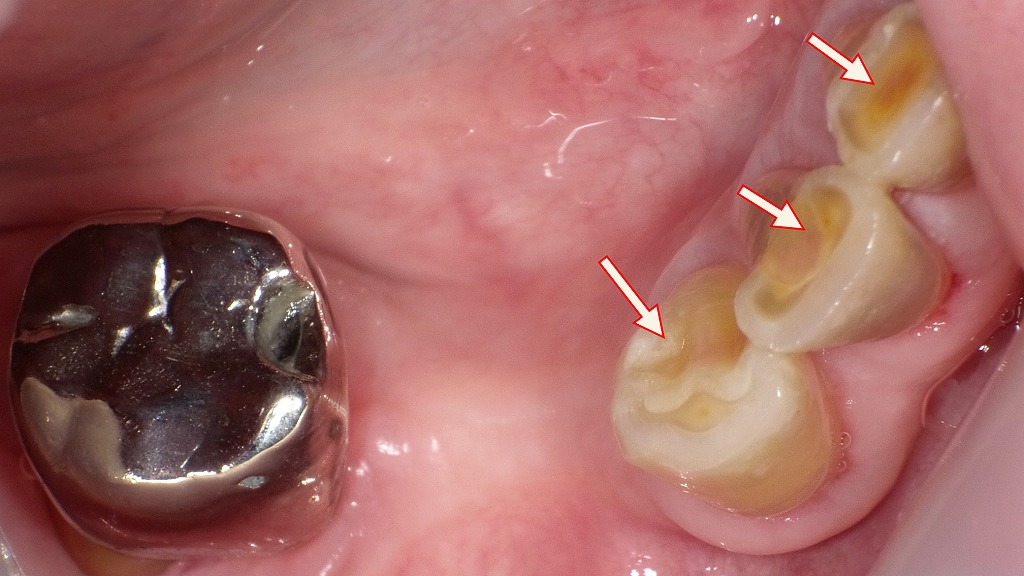

重度の酸蝕症

この2枚の画像は、重度の酸蝕症(さんしょくしょう)によって大きく損なわれた歯列を示しています。この症例では、ほぼ全ての臼歯が象牙質レベルまで侵蝕しており、歯列全体で咬合支持の喪失が起こっています。

🔍 正面観の所見(1枚目)

- 上顎・下顎ともに前歯から臼歯まで広範囲に歯質が欠損

- 特に前歯部の切縁と歯面のエナメル質が大きく溶解しています。

- 象牙質が露出しており、茶褐色に変色している部分が多数見られます。

- 咬合面(噛む面)は丸みを帯び、歯の高さ(咬合高径)が低下。

- 一部には**金属修復物(クラウン・インレー)**も確認されますが、周囲の歯質も侵蝕されています。

- 歯肉には強い炎症は見られません。

🦷 咬合面観の所見(2枚目)

- 下顎の臼歯から前歯まで、咬合面全体に酸による溶解が進行。

- 臼歯部(特に右側第一大臼歯)は金属冠修復済み。

- 咬合面は平坦化し、象牙質が広く露出して茶褐色を呈する部分が多数。

- 前歯部ではエナメル質が極薄となり、黄色~褐色の象牙質が透見されています。

- 一部の歯には歯冠形態の消失や咬耗との複合的変化も認められます。

🧩 総評

本症例は、進行性の酸蝕症による高度歯質欠損状態です。審美性・機能性ともに大きく損なわれており、原因の特定と咬合再建を含む包括的治療計画が不可欠です。

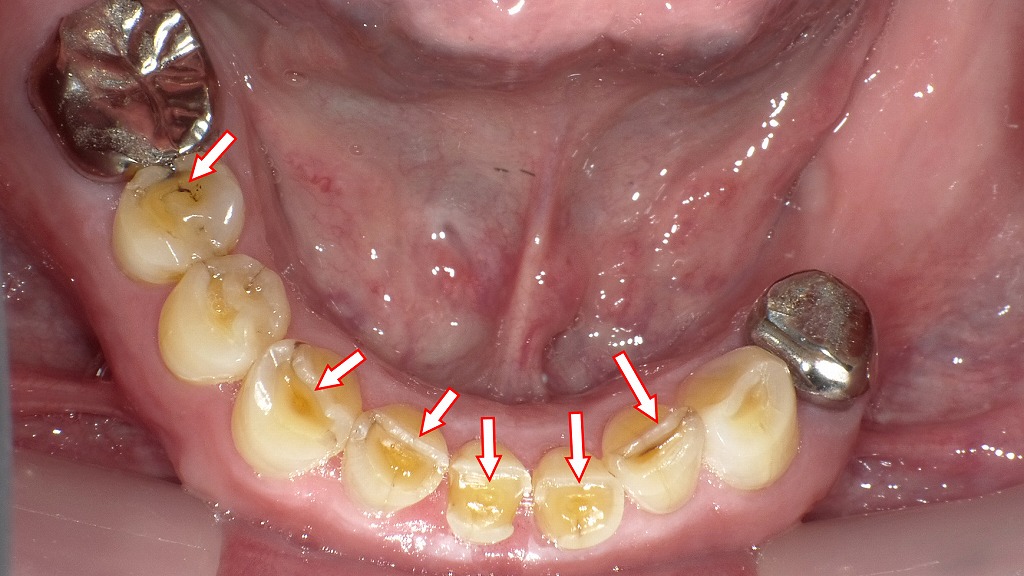

重度咬耗症の症例

下顎前歯部の咬耗症

この画像では、左下2番から右下5番にかけて、切端部および咬合面に明瞭な実質欠損が観察されます(赤矢印)。欠損は、咬合面がすり減ったような形態を示しており、**咬耗症(attrition)**が強く疑われます。

🦷 観察所見

- 欠損の範囲:下顎前歯から小臼歯にかけて広範囲。

- 欠損形態:咬合面や切端が平坦に摩耗し、象牙質が露出して黄色~褐色調を呈する。

- 隣接補綴物との関係:両側大臼歯、小臼歯に金属冠が装着されており、強い咬合力が作用している可能性が高い。

- 表面性状:滑沢で、う蝕による不正な陥凹や着色のは少ない。

⚙️ 鑑別診断と考察

- 咬耗症(attrition):歯と歯の接触による機械的摩耗。食いしばり・歯ぎしりなどの咬合習癖により進行。

- 酸蝕症との違い:酸蝕では表面が丸みを帯び、滑らかに溶ける傾向があるのに対し、本症例では機械的な磨耗が主体。

- 原因因子:ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)、ストレス、咬合不均衡、長期的な咬合接触。

🩺 臨床的対応のポイント

- 早期介入:ナイトガード(マウスピース)の使用で咬合力を分散。

- 修復処置:欠損が大きい場合はコンポジットレジンまたはクラウンで咬合回復。

- 原因対策:咬合調整、ストレスマネジメント、ブラキシズムの評価。

- 経過観察:咬耗進行度の記録と定期的なチェックが必要。

🚨 酸蝕症を放置するとどうなる?

- 知覚過敏が悪化

- 虫歯や歯周病のリスク増加

- 咬み合わせの不具合

進行すると治療が複雑になるため、早めの対応が重要です。

🛡 酸蝕症の予防法

💧 飲食後の工夫

酸性飲料はストローを使う、水でゆすぐ習慣を取り入れる。

🪥 フッ素の活用

フッ素配合の歯磨き粉で歯を強化。

🍴 食生活の見直し

間食を減らし、規則正しい食生活を意識しましょう。

🏥 歯科医院でできる酸蝕症対策

- 歯の表面を守るコーティング

- 知覚過敏を和らげる処置

- 生活習慣改善のアドバイス

歯科医院では症状に合わせたオーダーメイドのケアが可能です。

❓ よくある質問(FAQ)

Q:炭酸水でも酸蝕症になりますか?

A:長時間・頻繁に飲むとリスクがあります。

Q:ホワイトニングは悪化させますか?

A:正しく行えば問題ありませんが、歯の状態に応じて歯科医師と相談しましょう。

Q:元に戻せますか?

A:削れてしまった歯は自然には戻りません。治療や予防で進行を防ぐことが大切です。

✅ まとめ|酸蝕症は早期発見と予防がカギ

酸蝕症は虫歯と違い、気づかないうちに進行することもあります。

- 酸性飲食物や生活習慣に注意

- フッ素や定期検診で予防

- 不安があれば歯科医院に相談

🦷 大切な歯を守るために、今日からできる対策を始めましょう。

📍 江戸川区篠崎で酸蝕症にお悩みの方へ

酸蝕症は「虫歯じゃないのに歯がしみる」「歯のツヤがなくなって黄ばんできた」など、気づかないうちに進行してしまう病気です。

放置すると歯が弱くなり、知覚過敏や虫歯、咬み合わせの不調につながることもあります。

当歯科クリニック(江戸川区篠崎駅南口徒歩1分)では、酸蝕症の早期発見から予防・治療までサポートしています。患者さま一人ひとりの生活習慣に合わせたアドバイスや、歯を守る最新の処置をご提案。

🦷 「歯がしみる」「黄ばみが気になる」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください。

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。