- 1. なぜ麻酔が効かない?下顎奥歯の治療で痛みを感じる理由

- 1.1. 🦴歯槽骨の構造

- 1.2. 🦴上顎・下顎奥歯の歯槽骨の特徴

- 1.3. 🧱下顎の大臼歯に麻酔が効かない理由

- 1.4. 😣下顎奥歯の治療別麻酔の効き易さ

- 2. 🩸歯周病や根尖性歯周組織炎で麻酔が効かない時の対策

- 2.1. ⚡P急発

- 2.2. 🚨根尖性歯周組織炎

- 3. 💉浸潤麻酔が効かない時の対策法:痛みを抑えるための選択肢

- 4. ❓ よくある質問(FAQ) ❓

- 4.1. 💬 麻酔をかけたのに歯の神経を抜く時、激痛が走るのは麻酔がうまく効いていないから?

- 4.2. 💬 下の親知らずを抜いた時、麻酔したのに激痛が!麻酔が効いてなかったのでしょうか?

- 5. 🦷麻酔が効きにくい…そんな不安を感じたことはありませんか?

- 6. 【動画】表面麻酔と針なし注射器シリジェット

- 7. 筆者・院長

🦷**「麻酔をしたのに痛い…」そんな経験はありませんか?**

特に下顎の奥歯の治療では、麻酔が効きにくいと感じる患者さんが多くいらっしゃいます。実は、下顎の構造や神経の位置、炎症の有無など、いくつかの要因が関係しており、誰にでも起こりうることなのです。

この記事では、なぜ麻酔が効きづらくなるのか、その際の対処法や予防策について、歯科医の視点からわかりやすく解説します。痛みの少ない治療を受けるためにも、ぜひ最後までお読みください。

なぜ麻酔が効かない?下顎奥歯の治療で痛みを感じる理由

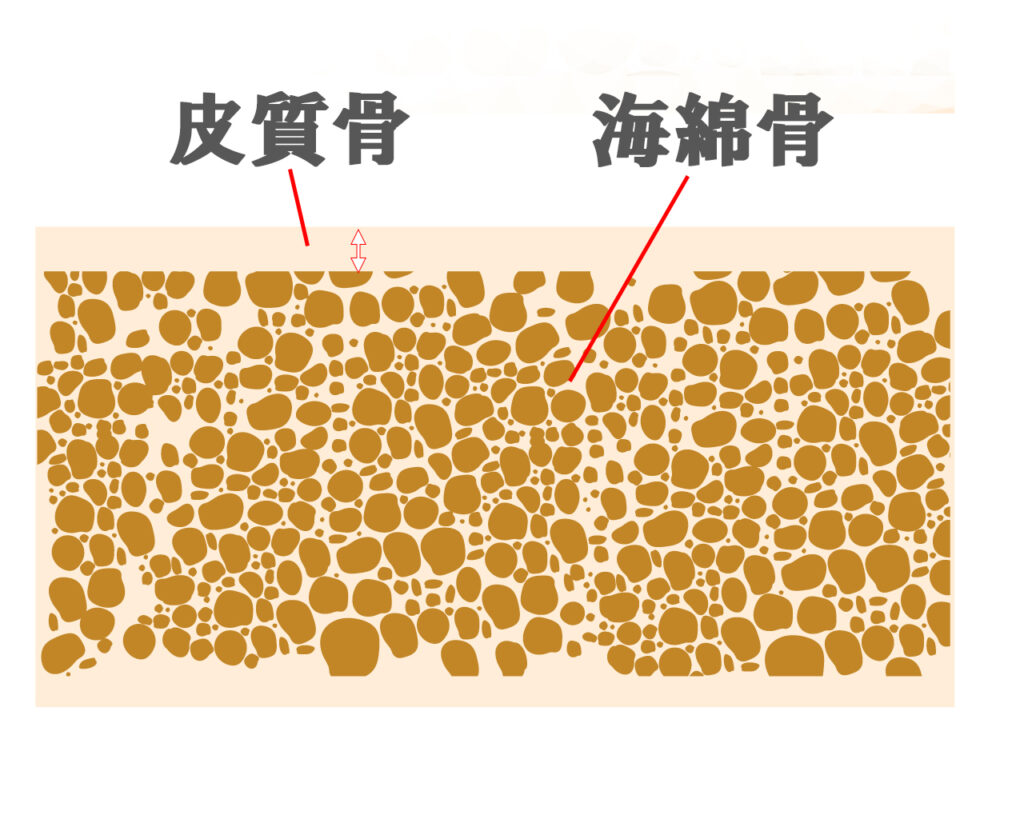

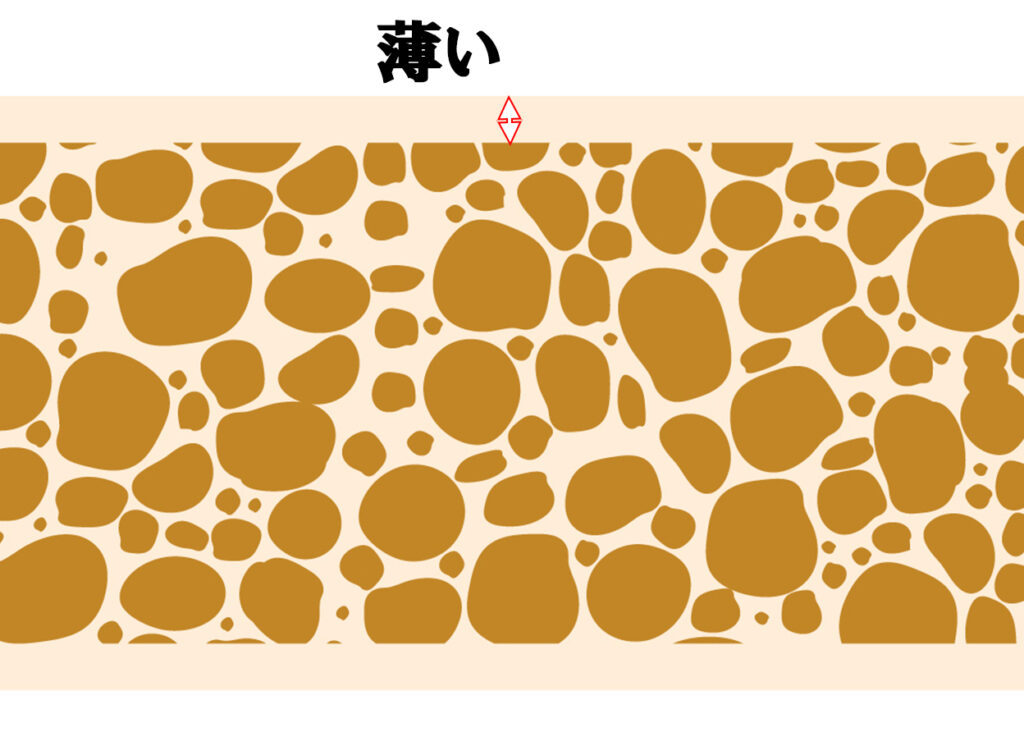

🦴歯槽骨の構造

皮質骨

歯根を支える歯槽骨の外側は、皮質骨と呼ばれ硬い骨で覆われています。

海綿骨

歯槽骨の中心部は海面骨と呼ばれるスポンジの様な柔らかい骨で作られています。

🦴上顎・下顎奥歯の歯槽骨の特徴

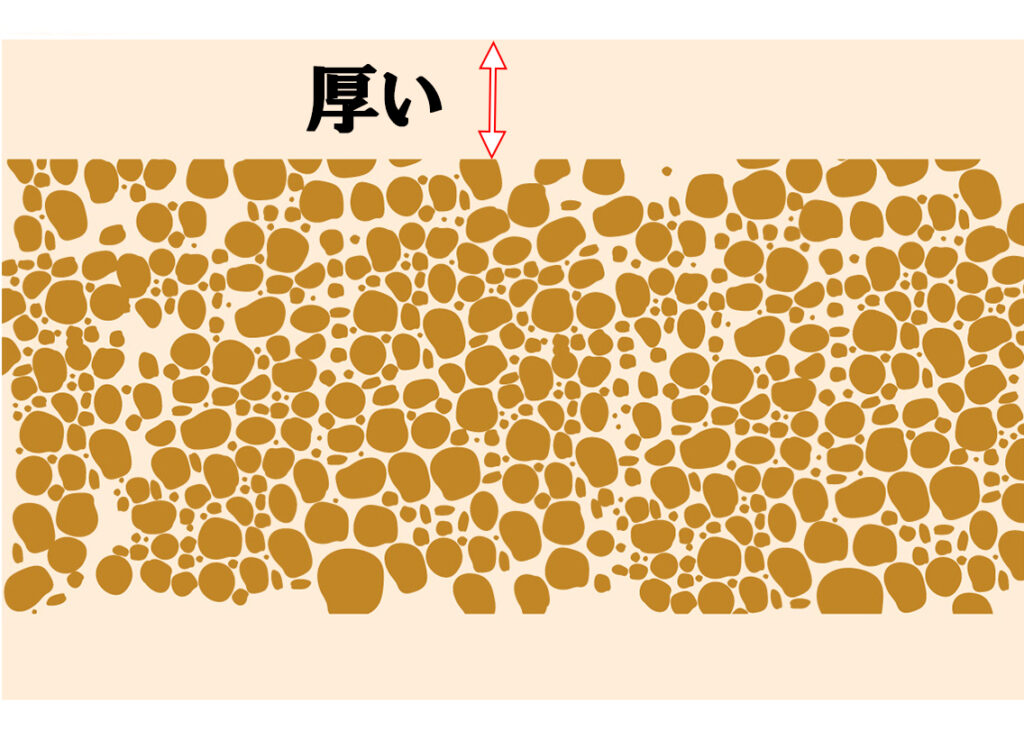

下顎奥歯の歯槽骨

下顎奥歯の皮質骨は、全ての歯の中で最も厚く硬いのが特徴です。

麻酔をしても、厚くて硬い皮質骨に阻まれて海綿骨まで麻酔薬がなかなか到達しません。

そのため、下顎第一大臼歯、第二大臼歯、親知らずへの浸潤麻酔はなかなか効きづらいものです。

上顎奥歯の歯槽骨

上顎は全歯に渡って皮質骨は柔らかく薄い上に、海綿骨もスカスカなので一般的に麻酔はよく効きます。

下顎の小臼歯から前歯にかけても上顎ほどではないにしろ、皮質骨は柔らかく薄いので麻酔のかかりに問題ありません。

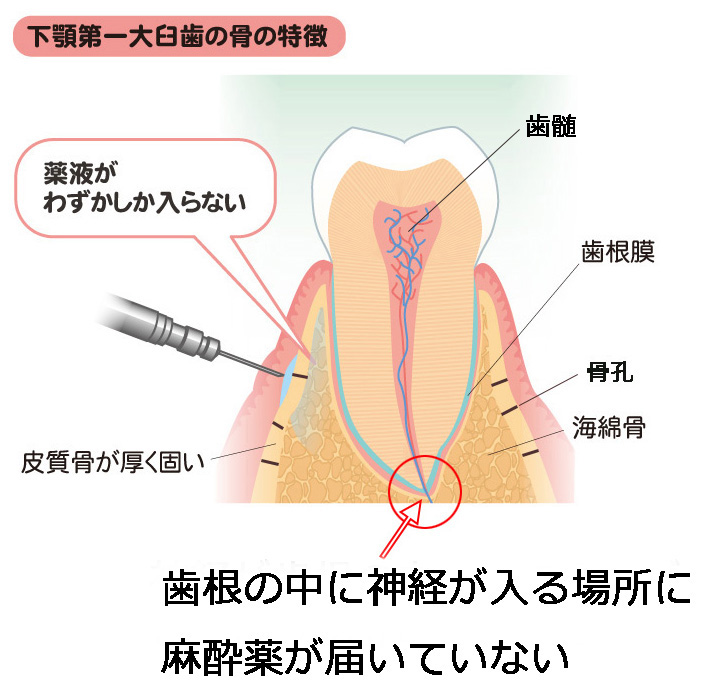

🧱下顎の大臼歯に麻酔が効かない理由

皮質骨が厚く固い

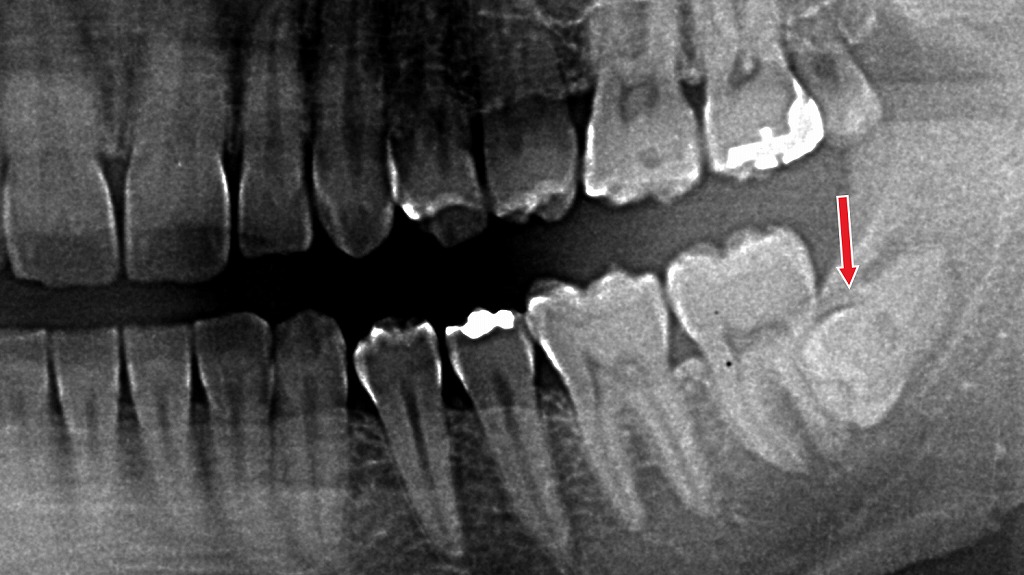

歯を削ったり、神経を取ったりする時に痛みを起こさずに治療出来る条件は、イラストの矢印の場所(神経が歯根の中に入る)に麻酔薬が届き、歯髄の中までしっかり麻酔されている必要があります。

下顎第一大臼歯では皮質骨が厚く固いため麻酔薬が海綿骨内に入りずらい構造になっています。

骨孔が少ない

皮質骨には骨孔と呼ばれる小さな穴が開いています。下の奥歯周辺の皮質骨の骨孔は数が少なく、穴が狭いのが特徴です。

そのため、麻酔薬が骨孔を通って海綿骨の中に入りづらいことも麻酔が効きにくい理由です。

😣下顎奥歯の治療別麻酔の効き易さ

抜歯

抜歯をする時が最も麻酔が効かないと痛みが起こりさそうなのですが、抜歯の時は歯根周りの歯根膜まで麻酔が効いていれば大丈夫です。

歯を削る

歯を削る場合は、神経が麻酔される必要がありますが、削る部位によって痛みの程度が異なります。

神経を抜く

神経を抜く時が最も痛みが起こり易いです。神経を取る場合には歯髄の中までしっかりと薬液が入り、麻酔される必要があるからです。

🩸歯周病や根尖性歯周組織炎で麻酔が効かない時の対策

⚡P急発

歯周病の急性発作

P急発とは

重度の歯周病になると急激に歯茎が腫れることがあります。これを歯周病の急性発作、あるいはP急発と言います。

この時、腫れた歯周組織は酸性に傾いています。麻酔液の作用は酸性下では低下し、麻酔の効きが悪くなります。

P急発以外にも智歯周囲炎で歯茎が腫れた時も同様です。

麻酔が効かない時の対策

歯茎が腫れた位置に麻酔注射をすると強い痛みが出るので、腫れた部位の周辺から徐々に麻酔をかけていきます。

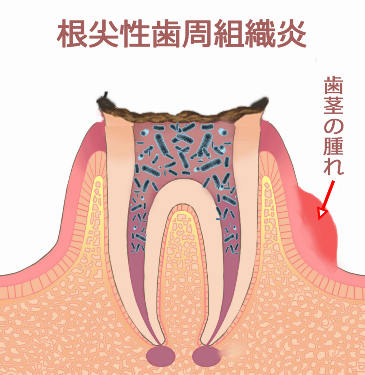

🚨根尖性歯周組織炎

根尖性歯周組織炎とは

虫歯が深くなり神経まで到達したC3の虫歯になると神経が死んでしまいます。神経が細菌感染を起こすと歯茎に大きな腫れを作ります。これを根尖性歯周炎による急発います。

腫れた組織の周辺は、炎症が強くなり酸性に傾きます。歯周病で歯茎が腫れたのと同様の理由で麻酔の効きが悪くなります。

麻酔が効かない時の対策

通常、腫れた所を切開して排膿しますが、この時、浸潤麻酔は痛みを伴いがちです。痛み対策は、腫れていない場所に少しずつ麻酔を入れ、周りから攻めるようなイメージです。

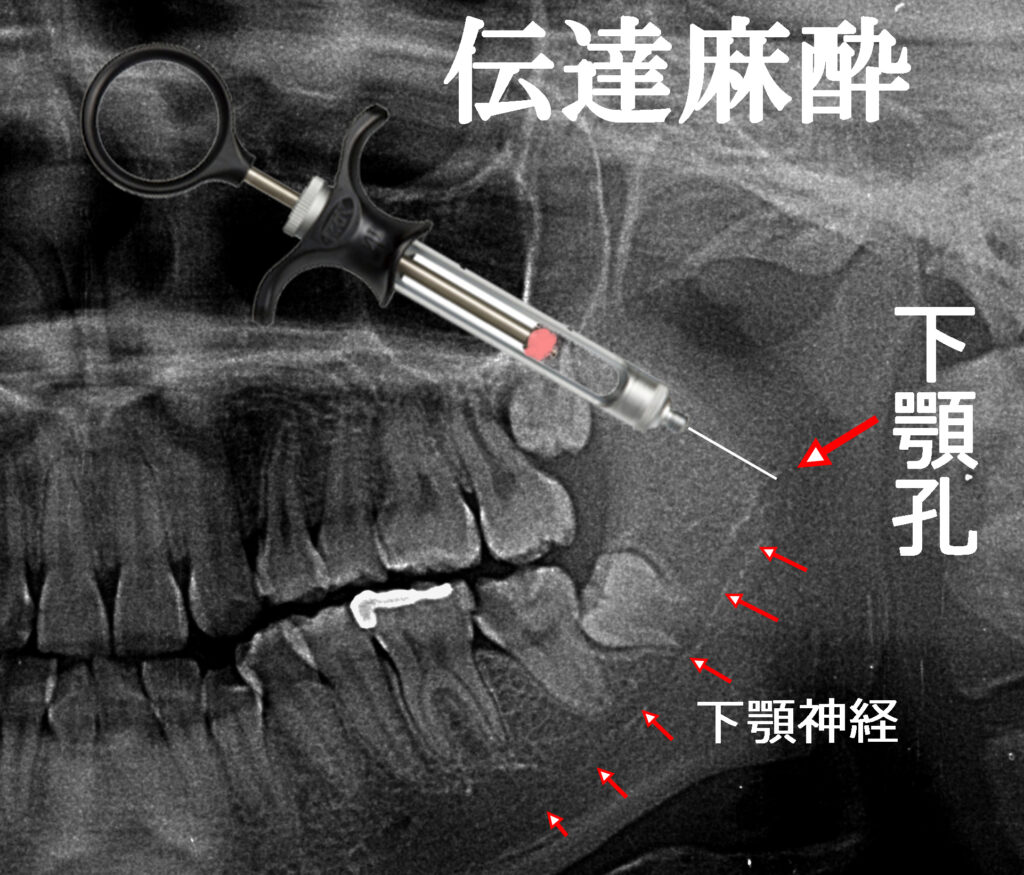

💉浸潤麻酔が効かない時の対策法:痛みを抑えるための選択肢

対策

歯根膜注射

下顎大臼歯の麻酔が効きづらい場合、歯根膜に直接注射針を刺して麻酔をかけます。いきなり歯根膜に注射をすれば、飛び上がるほど痛みが出てしまいます。そこで浸潤麻酔により針入部位周辺がしっかりと麻酔された状態で行います。

歯根膜麻酔は、強い力が必要なので電動麻酔器が非常に役に立ちます。また歯根膜内に針先をしっかり入れる為には細い注射針が必要です。

対策

下顎孔伝達麻酔

下の奥歯が麻酔が効きづらい時には下顎神経の根元(下顎孔)に打つ伝達麻酔(下顎孔伝達麻酔)を使うこともあります。

下顎神経は三つある迷走神経の枝の一つで、下顎骨の半分を支配しています。そのため、下顎孔伝達麻酔を行うと下顎の半分が麻痺します。

ただし、下顎神経を傷つけるリスクがあるので、最終的な手段として用います。

対策

抗生物質

歯周病のp急発や根尖性歯周組織炎などの症状悪化による歯茎の腫れの場合には、抗生物質を投与し炎症を抑えてから治療を行うことがあります。

炎症が治まることで、組織の酸性度は次第に中性になっていくため麻酔が効きやすくなります。

❓ よくある質問(FAQ) ❓

💬 麻酔をかけたのに歯の神経を抜く時、激痛が走るのは麻酔がうまく効いていないから?

🦷はい、麻酔が十分に効いていない可能性があります。ただし、原因は単純に「麻酔の量が足りない」というだけではなく、いくつかの理由が考えられます。

🔍 たとえば、強い炎症や感染があると、麻酔薬がうまく効かないことがあります。これは炎症によって周囲のpH(酸性度)が変化し、麻酔の効果が弱まってしまうためです。

また、下の奥歯のように麻酔が効きづらい場所もありますし、個人差や緊張・恐怖心によって痛みに敏感になることもあります。

💡痛みを感じた場合は、我慢せずにすぐに歯科医師に伝えてください。追加の麻酔や麻酔の方法を変えることで、痛みを抑えられることがほとんどです。

💬 下の親知らずを抜いた時、麻酔したのに激痛が!麻酔が効いてなかったのでしょうか?

🦷麻酔をしても強い痛みを感じる場合、麻酔が完全に効いていなかった可能性があります。ただし、単に「麻酔が足りなかった」というよりも、下の親知らず特有の難しさが関係していることが多いです。

👇主な原因はこちら:

- 🔻下顎は麻酔が効きづらい場所で、特に親知らずは深く埋まっていたり、骨に覆われている場合があり、通常の麻酔では届きにくいことがあります。

- 🔥炎症や感染があると麻酔の効きが悪くなるため、抜歯時に痛みを感じやすくなります。

- 🧠緊張や恐怖心で痛みを強く感じることもあります。

💡強い痛みを感じた場合は、無理に我慢せずすぐに歯科医に伝えることが大切です。追加麻酔や伝達麻酔など、より深く効く麻酔法に切り替えることで、痛みを軽減できる場合がほとんどです。

🦷麻酔が効きにくい…そんな不安を感じたことはありませんか?

特に下の奥歯や親知らずの治療では、「麻酔したのに痛い」と感じることがあります。これは患者さんの体質のせいではなく、下顎の構造や炎症の影響など、医学的な理由があるのです。

当院では、江戸川区篠崎に根ざした地域密着型の歯科医院として、麻酔が効きづらいケースにも丁寧に対応しております。痛みに敏感な方や過去に治療でつらい思いをされた方も、どうぞご安心ください。

「痛くない治療」をめざして、伝達麻酔や電動麻酔、歯根膜麻酔などの選択肢を組み合わせながら、ひとりひとりに合った対応を行っています。

江戸川区篠崎で、安心して通える歯科医院をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

【動画】表面麻酔と針なし注射器シリジェット

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。