- 1. 【📹 32秒】口腔機能低下症・オーラルフレイルの予防と対策

- 2. 📌 口腔機能低下症とは何か?

- 2.1. 🗣 オーラルフレイルとの違いと関係性

- 2.2. 🔍 なぜ「加齢」だけが原因ではないのか?

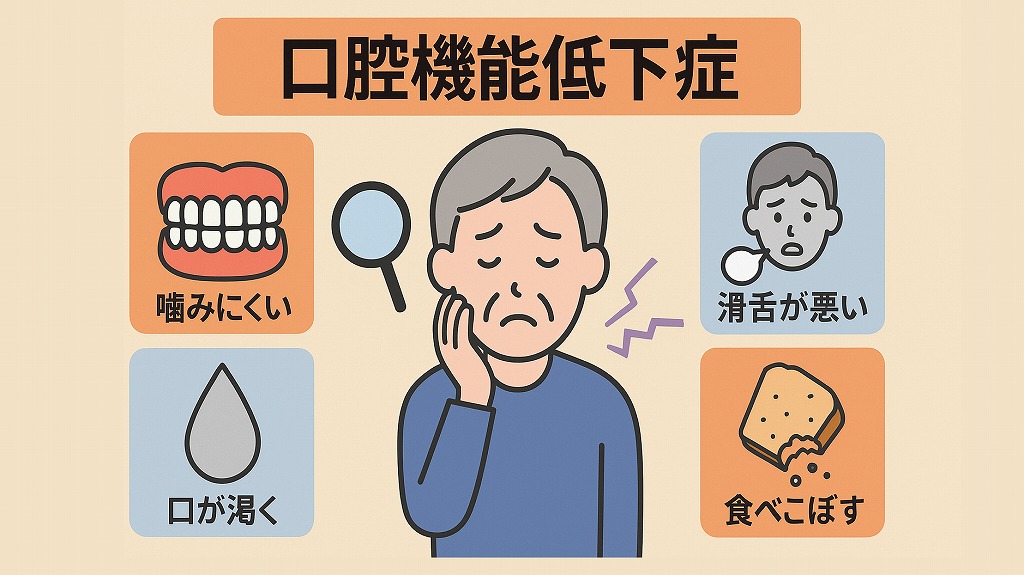

- 3. ⚠️ 放っておけない!口腔機能低下症の主な症状

- 3.1. 🍖 咀嚼力・嚥下力の低下

- 3.2. 💬 発音の不明瞭化と滑舌の悪化

- 3.3. 💧 唾液分泌の減少とドライマウス

- 3.4. 😷 口臭や食べこぼし、誤嚥のリスク

- 4. 🧪 自宅でできるセルフチェック項目

- 4.1. ✅ 10のチェックリスト

- 4.2. 🧾 1つでも当てはまったら要注意

- 5. 🧠 口腔機能低下がもたらす全身への影響

- 5.1. 🧓 フレイルとの関連とQOL低下

- 5.2. 🫀 関連疾患(脳梗塞・動脈硬化・糖尿病・心筋梗塞)

- 6. 🔍 口腔機能低下症の診断方法

- 6.1. 🦷 歯科医院での専門検査

- 6.2. 💬 咬合力・発声・唾液量などの測定

- 6.3. 🏠 家庭でもできる簡易テスト

- 7. 🛠 原因を知って予防へつなげる

- 7.1. 🧓 加齢による筋力低下

- 7.2. 🦷 虫歯・歯周病などの口腔疾患

- 7.3. 🚬 生活習慣(喫煙・偏った食生活・糖尿病)

- 8. 💡 今日からできる!口腔機能低下症の予防法

- 8.1. 🪥 日々の丁寧なブラッシングとフロス

- 8.2. 🦷 半年に1回の歯科検診

- 8.3. 🧴 唾液腺マッサージと咀嚼トレーニング

- 8.4. 🥗 バランスの取れた食事と禁煙のすすめ

- 9. 🏥 口腔機能低下症の治療方法

- 9.1. 🧘♂️ 口腔リハビリテーションとは?

- 9.2. 🛠 補綴治療による咀嚼機能の補完

- 9.2.1. インプラントによる噛む力の回復

- 9.3. 💡 専用トレーニング機器の活用例

- 10. 🧬 最新研究と自治体の取り組み

- 10.1. 🤖 AIによる診断精度の向上

- 11. ❓ よくある質問(FAQ)

- 11.1. 📅 何歳から予防すべき?

- 11.2. 💳 保険適用になるのは何歳から?

- 11.3. 🏠 歯科医院以外でできる予防法は?

- 11.4. 💰 治療費の目安は?

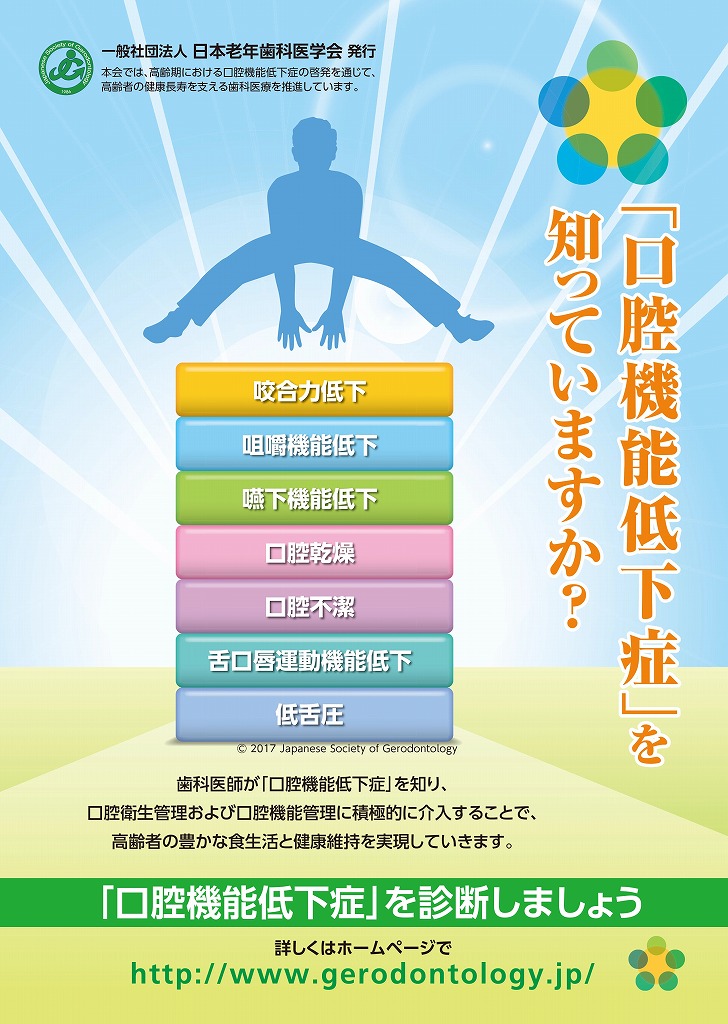

- 11.5. 🧓参考:老齢歯科学会

- 12. 📍 江戸川区篠崎で口腔機能低下症の検査・治療をご希望の方へ

- 13. 筆者・院長

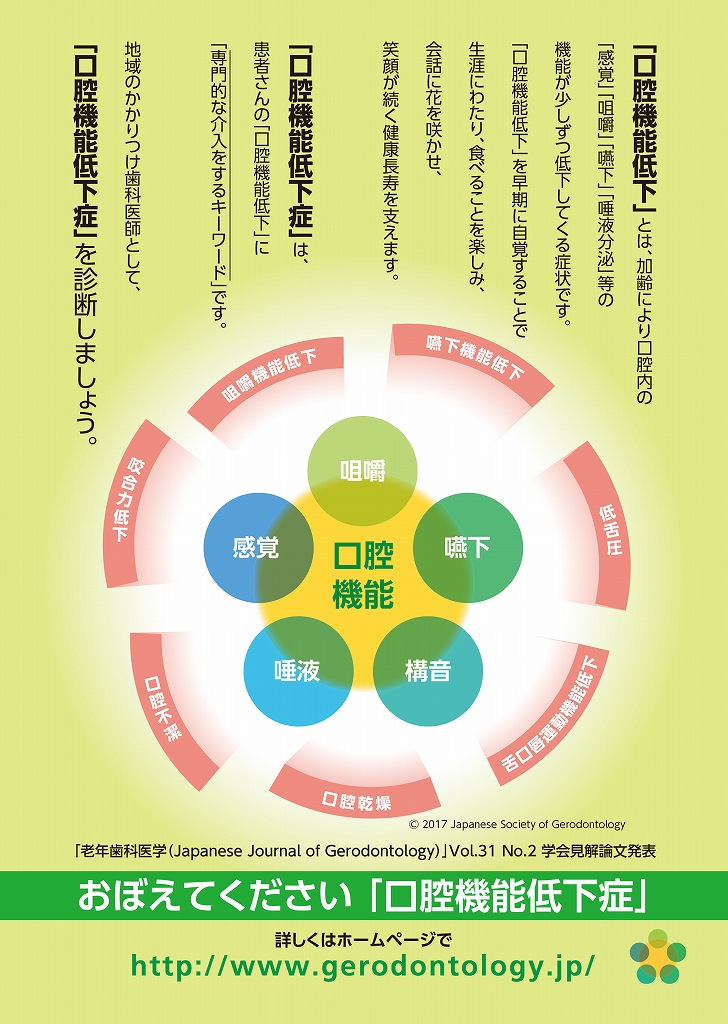

「口腔機能低下症」は、咀嚼・嚥下・発音・唾液分泌などの口腔機能が加齢や疾患により衰える状態で、放置すると全身の健康にも影響を及ぼすことが知られています。

最近では、50歳以上の方を対象に、保険適用での検査・治療も可能になり、予防と早期介入の重要性がますます注目されています。

この記事では、最新の診断法や研究、予防のポイントについて詳しく解説します。

【📹 32秒】口腔機能低下症・オーラルフレイルの予防と対策

📌 口腔機能低下症とは何か?

口腔機能低下症とは、「噛む」「飲み込む」「話す」「唾液を出す」など、口の基本的な働きが徐々に衰えていく状態を指します。これは単なる老化現象ではなく、歯の喪失や筋力の低下、唾液の分泌量の減少など、さまざまな要因が重なって発症します。

進行すると、硬いものが噛めなくなる、滑舌が悪くなる、食事中にむせやすくなるなど、日常生活に支障をきたします。また、食事がしづらくなることで栄養不足になり、全身の健康やQOL(生活の質)にも深く関わってきます。

🗣 オーラルフレイルとの違いと関係性

「オーラルフレイル」とは、まだ病気とまではいえないものの、口の機能が衰え始めている“前段階”の状態を指します。たとえば、最近噛みにくくなった、滑舌が悪くなった、といったささいな変化がその兆候です。

一方、口腔機能低下症は、すでに診断基準が定められた明確な病名です。オーラルフレイルを放置することで、やがて口腔機能低下症へと進行し、健康寿命を縮めるリスクも高まります。早期の気づきと対策が非常に重要です。

🔍 なぜ「加齢」だけが原因ではないのか?

口腔機能低下症の原因は「年をとったから仕方がない」と片付けられるものではありません。実際には以下のような多くの要因が関係しています:

- 🦷 歯周病や虫歯による噛み合わせの崩壊

- 🪥 不十分な口腔ケアや歯科受診の不足

- 🚬 喫煙や過度の飲酒といった生活習慣

- 🍽 偏った食生活や咀嚼回数の減少

- 🧠 パーキンソン病や脳卒中などの神経疾患

このように、加齢に加えて生活習慣や全身疾患が重なることで、口の機能は加速度的に低下していきます。だからこそ、若いうちからの予防と継続的な口腔ケアが鍵となります。

⚠️ 放っておけない!口腔機能低下症の主な症状

口腔機能低下症は、自覚しにくい症状から始まり、少しずつ日常生活に影響を及ぼします。以下のような症状が見られた場合、見逃さずに早めの対処が必要です。

🍖 咀嚼力・嚥下力の低下

「硬いものが噛みにくい」「飲み込みづらくなった」と感じたら、それは咀嚼(そしゃく)力や嚥下(えんげ)機能の低下かもしれません。これにより、食事が億劫になり、やわらかいものばかり選ぶようになると、栄養バランスが崩れ、筋力の低下やフレイル(虚弱)へとつながるリスクがあります。

💬 発音の不明瞭化と滑舌の悪化

「言葉がはっきりしない」「話しにくくなった」と感じたら、口唇や舌の筋力が低下しているサインです。特に「サ行」「タ行」などの発音がしにくくなり、人との会話がスムーズにできなくなることで、コミュニケーションへの不安や孤立感にもつながります。

💧 唾液分泌の減少とドライマウス

「口の中が乾く」「ネバつきがある」といった症状は、唾液の分泌量が減っている可能性があります。唾液には、口の中を清潔に保つ役割や、食べ物をスムーズに飲み込む働きがあります。唾液が減ると、むし歯や歯周病、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

😷 口臭や食べこぼし、誤嚥のリスク

食後に口の中に食べ物が残っていたり、食べこぼしが増えたと感じるのも、口腔機能の低下が原因です。さらに、嚥下機能が落ちると、**食べ物や飲み物が気管に入り「むせ」や「誤嚥」**が起こりやすくなります。これを放置すると、誤嚥性肺炎など命に関わる疾患に発展する恐れもあります。

🧪 自宅でできるセルフチェック項目

「最近、噛みにくくなった」「滑舌が悪くなった」など、何気ない変化が口腔機能低下症のサインかもしれません。以下のチェックリストをもとに、ご自身の状態を確認してみましょう。

✅ 10のチェックリスト

以下の項目のうち、1つでも当てはまれば要注意です。思い当たることがないか、ひとつずつ確認してみてください。

- 🍖 硬いものが食べにくくなった

- 🥣 汁物を飲むと、時々むせることがある

- 💧 口の中が乾燥しやすくなった

- 😷 口臭が気になるようになった

- 💊 錠剤やカプセルが飲み込みにくい

- 💬 滑舌が悪くなったと感じる

- 🍽 食事中に食べこぼしが増えた

- ⏳ 食事にかかる時間が長くなった

- 🦷 食後に口の中に食べ物が残っていることが多い

- 😔 食べることが以前よりも楽しめなくなった

🧾 1つでも当てはまったら要注意

このチェックリストは、口腔機能の初期低下を見逃さないための重要な目安です。1つでも該当する項目があれば、放置せずに歯科医院で専門的な検査を受けましょう。

当院では、50歳以上の方を対象に、保険適用で口腔機能の検査・リハビリを実施しています。年齢に関係なく、脳卒中やパーキンソン病などのご病気がある方も対象となる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

🧠 口腔機能低下がもたらす全身への影響

口腔機能の低下は、単に「噛めない」「話しづらい」といった口の問題にとどまりません。食事や会話といった生活の質(QOL)を大きく左右し、さらには全身の健康にも悪影響を及ぼします。

🧓 フレイルとの関連とQOL低下

「フレイル」とは、健康と要介護の中間にあたる“虚弱状態”のことです。口腔機能が低下すると、食べられる物が限られ、咀嚼や嚥下の負担が増し、栄養不足に陥りやすくなります。その結果、筋力や体力の低下が進み、身体的フレイルへとつながるリスクが高まります。

また、滑舌の悪化により会話が減ると、社会的孤立やうつ症状を引き起こすことも。食事と会話の楽しみを失うことで、日々の生活の満足度も大きく低下します。

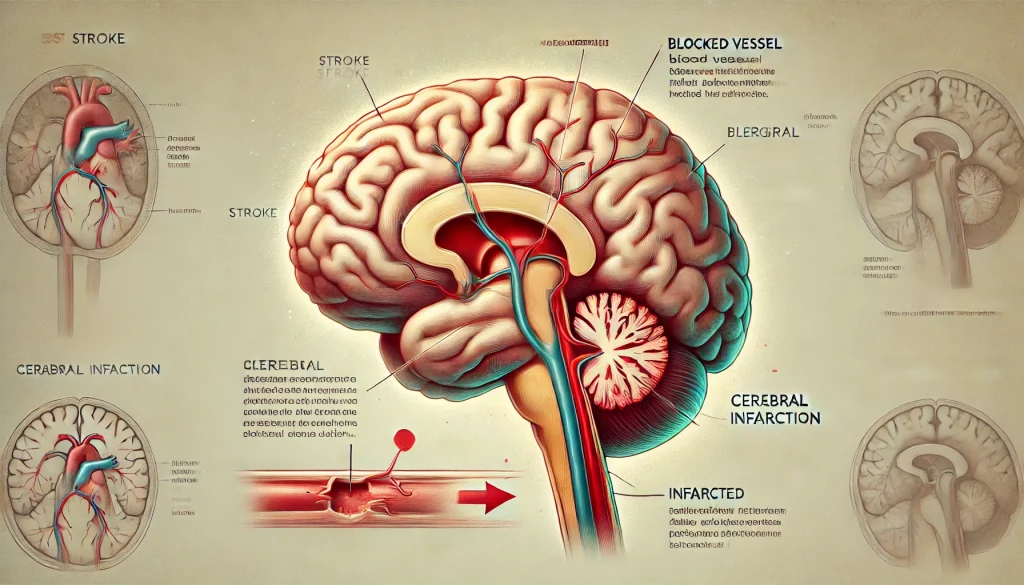

🫀 関連疾患(脳梗塞・動脈硬化・糖尿病・心筋梗塞)

口腔機能の低下は、以下のような全身疾患との深い関わりも指摘されています。

- 🧠 脳梗塞:口腔内の細菌が血流に乗って脳血管に到達し、血栓の原因になることがあります。

- 🫁 動脈硬化:歯周病菌などの慢性炎症が血管に悪影響を与え、動脈硬化の進行を早めます。

- 🩸 糖尿病:糖尿病患者は免疫力が低下しており、口腔内の感染が悪化しやすく、逆に糖尿病のコントロールも難しくなります。

- ❤️ 心筋梗塞:口腔内の炎症が心臓の血管にも影響し、心疾患リスクが高まることが報告されています。

これらの病気は互いに関連しあい、悪循環を招くこともあるため、早期の予防と口腔ケアが非常に重要です。

🔍 口腔機能低下症の診断方法

口腔機能低下症は、見た目だけでは分かりにくい疾患です。そのため、歯科医院での専門的な検査や、自宅での簡易チェックが早期発見に不可欠です。ここでは診断に使われる方法をご紹介します。

🦷 歯科医院での専門検査

歯科医院では、問診と口腔内の視診に加え、厚生労働省が定めた7つの評価項目に基づいて診断が行われます。たとえば:

- 舌や唇の動きの確認

- 咬合力の測定(ガムや測定器を使って噛む力を評価)

- 唾液の量を確認するサクソンテスト

- 発音の明瞭度や舌圧の測定

これらを複合的に評価し、3項目以上に異常が見られると「口腔機能低下症」と診断されます。

💬 咬合力・発声・唾液量などの測定

以下のような検査が代表的です:

- 🦷 ガムテスト(グミ・ガム咀嚼試験):噛む力と回数を調べます

- 💧 サクソンテスト:滅菌ガーゼを噛み、唾液量を計測します

- 💬 パタカテスト:早口で「パ・タ・カ」を繰り返すことで、発音の明瞭さや舌の機能を確認

- 💪 舌圧測定:専用のセンサーで舌の筋力をチェック

これらの検査により、口腔機能のどこが衰えているかを具体的に把握し、個別に適した治療プランを立てることが可能になります。

🏠 家庭でもできる簡易テスト

歯科を受診する前に、自宅でもできるチェック方法があります。

- 🍘 硬い食べ物が食べづらくなったか?

- 🥣 汁物を飲んでむせることがあるか?

- 🧼 口の中が乾燥してネバつくか?

- 💬 滑舌が悪くなったと感じるか?

これらはすべて、口腔機能低下の初期サインです。一つでも当てはまれば、専門検査を受けることをおすすめします。

🛠 原因を知って予防へつなげる

口腔機能低下症は、自然に起こる老化現象だけではなく、生活習慣や疾患、口腔内の環境によって大きく影響を受ける病態です。原因を正しく理解することで、予防と対策につながります。

🧓 加齢による筋力低下

年齢を重ねると、体の筋肉と同様に、口のまわりの筋肉(口輪筋・舌筋など)も徐々に衰えてきます。その結果、噛む・飲み込む・話すといった機能が少しずつ低下し、食べづらさや滑舌の悪さ、むせなどの症状が現れます。

しかし、加齢=機能低下ではありません。 早期から意識的に口腔ケアや筋力トレーニングを取り入れることで、年齢に関係なく機能を維持することが可能です。

🦷 虫歯・歯周病などの口腔疾患

むし歯や歯周病が進行すると、噛み合わせの崩れや歯の喪失につながり、咀嚼機能が低下します。また、痛みを避けて片側だけで噛むようになるなどの癖が生まれ、さらに筋力の低下を招く悪循環に陥ることもあります。

こうした疾患は定期的な歯科検診と、早期の治療で予防・管理が可能です。口腔機能を維持するためには、病気を放置せず、積極的に対応することが重要です。

🚬 生活習慣(喫煙・偏った食生活・糖尿病)

以下のような生活習慣や疾患も、口腔機能低下症の大きなリスク要因です:

- 🚬 喫煙:唾液の分泌を減らし、口腔内の免疫力を低下させます

- 🍟 偏った食生活:噛む回数や食材の硬さが偏ることで、筋力のバランスが崩れます

- 🩸 糖尿病:免疫低下によって歯周病が悪化しやすく、口腔機能全体に悪影響を及ぼします

特に糖尿病と歯周病は相互に影響し合うため、全身の健康管理と口腔ケアを連携して行うことが効果的です。

💡 今日からできる!口腔機能低下症の予防法

口腔機能の低下は、日々の生活習慣を見直すことで予防・改善が可能です。特別な機器や難しい方法ではなく、今すぐ始められる予防法をご紹介します。

🪥 日々の丁寧なブラッシングとフロス

まず基本となるのが毎日の口腔ケアです。歯ブラシによるブラッシングに加えて、歯と歯の間に残った汚れはデンタルフロスや歯間ブラシでしっかり除去しましょう。

- 朝・夜の歯磨きは2~3分以上を目安に

- フロスは1日1回を習慣に

- 舌ブラシで舌苔(ぜったい)除去もおすすめ

汚れが残ると、むし歯や歯周病が進行し、結果として咀嚼力の低下につながります。予防の第一歩は“清潔な口内環境”からです。

🦷 半年に1回の歯科検診

どんなに丁寧にケアをしていても、見えない部分の異常は自分では気づけません。半年に1度の歯科検診で、口腔内の状態をチェックし、早期発見・早期対応を行いましょう。

- 歯石除去やクリーニングで炎症や細菌の温床を予防

- 咬合(かみ合わせ)の変化もプロがチェック

- 口腔機能の簡易評価も実施できます

特に50歳以上の方は、保険適用で口腔機能低下症の検査を受けられる場合が多いため、ぜひご相談ください。

🧴 唾液腺マッサージと咀嚼トレーニング

唾液は口腔内の健康を守る重要な役割を果たします。分泌を促すために、唾液腺のマッサージとしっかり噛む習慣を意識しましょう。

- 👐 耳下腺・顎下腺・舌下腺をやさしくマッサージ

- 🍘 食事の際は「一口30回」を目安に噛む

- 💪 キシリトールガムや噛むトレーニング食品も活用

これにより、舌や頬の筋肉も鍛えられ、嚥下や発音機能も維持しやすくなります。

🥗 バランスの取れた食事と禁煙のすすめ

偏った食事や喫煙は、口腔機能の低下を加速させる要因です。予防のためには、体と口の両方を意識した生活改善が大切です。

- 🍚 タンパク質・ビタミン・ミネラルを意識して摂取

- 🧄 噛みごたえのある食材(根菜・海藻など)も積極的に

- 🚭 喫煙は唾液の分泌を妨げ、歯周病リスクを高めます

これらを続けることで、口の筋肉・歯・粘膜すべてが健やかに保たれ、将来的な口腔機能の低下を防ぐことができます。

🏥 口腔機能低下症の治療方法

口腔機能低下症は、早期に適切な治療を受けることで改善が可能です。歯科医院では、患者さんの状態に合わせたさまざまなアプローチを組み合わせて治療を行います。

🧘♂️ 口腔リハビリテーションとは?

口腔リハビリテーションとは、衰えた口の筋肉や機能を鍛え直すトレーニングです。主に以下のような方法が用いられます:

- 👅 舌の運動(舌を上下左右に動かす練習)

- 👄 唇の開閉や発音の反復練習(「パ」「タ」「カ」など)

- 💪 頬や咀嚼筋を鍛えるストレッチやマッサージ

これらは専門の歯科衛生士や言語聴覚士の指導のもと行われ、毎日数分の継続で効果が期待できます。

🛠 補綴治療による咀嚼機能の補完

歯が抜けたままの状態では、咀嚼機能が大きく低下します。そこで、義歯(入れ歯)やブリッジ、インプラントなどの補綴治療が重要になります。

- 🦷 咀嚼機能を補うことで、噛む力が回復

- 🍚 食事内容が広がり、栄養バランスも改善

- 😁 見た目や発音の回復にもつながる

「見た目よりも噛む力」を重視した設計が、口腔機能の維持には欠かせません。

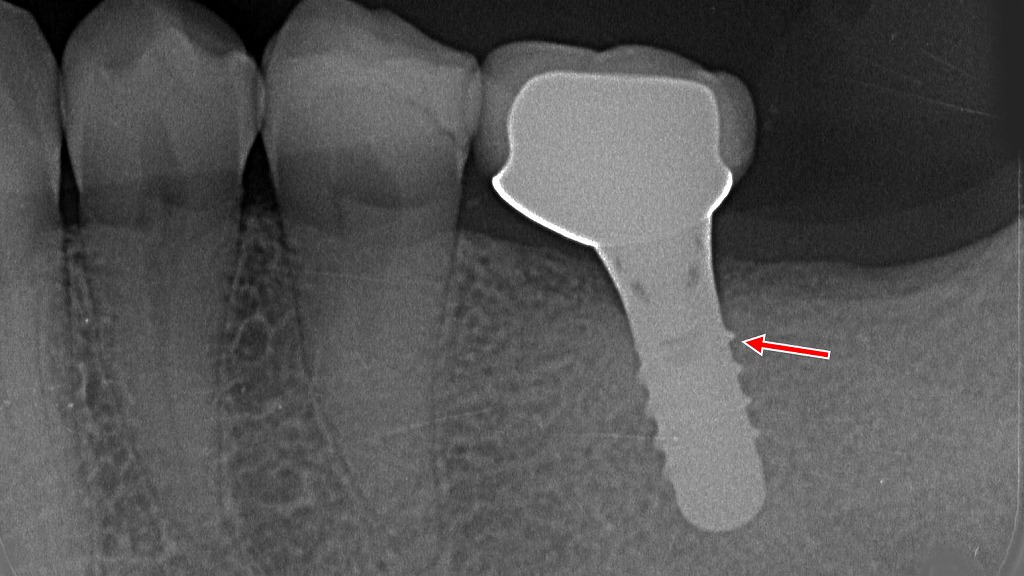

インプラントによる噛む力の回復

歯の欠損を放置すると、噛む力の低下や咀嚼効率の悪化が進み、口腔機能低下症の一因となります。

レントゲン画像の矢印部は、欠損部にインプラントを埋入し、咀嚼機能を回復した症例です。

インプラントは顎の骨に直接固定されるため、しっかり噛める力を取り戻しやすく、食事・発音・嚥下といった口腔機能全体の維持・改善に有効な治療選択肢の一つです。

💡 専用トレーニング機器の活用例

最近では、口腔機能を高めるための専用トレーニング機器も多く登場しています。

- 💨 呼気訓練器(息を強く吐くトレーニング)

- 🌀 舌圧トレーニング器(舌の押し込み力を強化)

- 🍬 ガム咀嚼計測器(噛む回数や強さを測る)

これらの機器を活用することで、自宅でも継続的にリハビリを行うことができ、治療効果を高められます。

当院では、診断結果に応じて個別に治療プログラムを提案しています。違和感や症状に気づいた段階で、早めの受診をおすすめします。

🧬 最新研究と自治体の取り組み

口腔機能低下症の予防と早期発見には、最新技術の活用と地域社会での取り組みが重要です。ここでは、AIを用いた診断技術の進展と、自治体による予防教室や歯科医療との連携事例をご紹介します。

🤖 AIによる診断精度の向上

近年、AI技術を活用した口腔機能の評価が進んでいます。

- CareWiz トルト:高齢者が「パ・タ・カ」と発音する様子をスマートフォンで撮影し、AIが口腔機能を評価・点数化するサービスです。これにより、誤嚥性肺炎のリスクを可視化し、予防をサポートします 。

- 昭和大学の研究:パノラマエックス線画像をAIで解析し、舌骨の位置や形状から口腔機能低下症を自動診断するソフトウェアの開発が進められています 。

これらの技術により、専門的な設備がなくても、手軽に口腔機能の状態を把握できるようになり、早期の介入が可能となっています。

❓ よくある質問(FAQ)

📅 何歳から予防すべき?

40代からの予防をおすすめします。

口腔機能は加齢とともに少しずつ低下しますが、早めのケアによって進行を防ぐことが可能です。特に40代以降は、生活習慣や全身疾患の影響も加わりやすいため、口腔機能を意識したセルフケアや定期的な歯科検診が大切になります。

💳 保険適用になるのは何歳から?

原則として50歳以上の方が対象です。

2018年から、50歳以上の方で一定の条件に該当する場合、「口腔機能低下症」として保険診療の対象となりました。さらに、50歳未満でも脳卒中やパーキンソン病などにより口腔機能が低下している方も、保険適用の対象になることがあります。詳細は歯科医院でご確認ください。

🏠 歯科医院以外でできる予防法は?

はい、日常生活の中でも予防できます。

具体的には以下のような習慣が有効です:

- しっかり噛んで食べる(一口30回を目安に)

- 唾液腺マッサージを毎日数分行う

- 「パ・タ・カ・ラ」体操で発音・筋力トレーニング

- 口呼吸を避け、鼻呼吸を意識

- 禁煙・栄養バランスのとれた食生活

これらを継続することで、口腔機能の維持・改善につながります。

💰 治療費の目安は?

保険適用がある場合、比較的少額で治療が受けられます。

初診料・検査料・指導料などを含めて、**1回あたり1,000〜2,500円程度(3割負担の場合)**が目安です。トレーニング機器の使用や補綴治療(義歯など)を併用する場合は、別途費用が発生します。

治療内容や進行度によって費用が変わるため、事前の相談・見積もりが安心です。

🧓参考:老齢歯科学会

📍 江戸川区篠崎で口腔機能低下症の検査・治療をご希望の方へ

江戸川区篠崎にある当院では、地域の皆さまの健康寿命を支えるために、口腔機能低下症の早期発見と予防・治療に力を入れています。

「最近うまく噛めない」「滑舌が悪くなった気がする」「むせることが増えた」

そんな日常の小さな違和感は、口腔機能低下のサインかもしれません。

当院では以下のような体制で診療を行っています:

- ✅ 口腔機能の専門検査に対応(噛む力・舌の動き・唾液量など)

- ✅ 保険適用での検査・指導が可能(50歳以上)

- ✅ 歯科衛生士による口腔リハビリや日常ケアの指導

- ✅ 地域包括支援センターや医科との連携も実施中

「年のせいだから…」とあきらめずに、早めのチェックと対処で、食べる喜び・話す楽しさを守ることができます。

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの毎日の「食べる・話す・笑う」を、私たちがしっかりサポートいたします。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。