- 1. 【📹 36秒】MFT(口腔筋機能療法)で育む正しい舌の使い方と健康な歯並び

- 2. 🧠 MFT(口腔筋機能療法)とは?

- 2.1. 💡 MFTの定義と目的

- 2.2. 🗣 どうして「舌・唇・口周りの筋肉」が重要なのか?

- 2.3. 📚 日本での普及と注目の背景

- 2.4. 🔬MFTの原理

- 3. 👦 MFTが必要となる口腔の問題とは?

- 3.1. 😮 舌突出癖(舌を前に押し出す癖)

- 3.2. 👃 口呼吸による悪影響

- 3.3. 🦷 開咬・出っ歯などの歯列不正

- 3.4. 🎤 発音障害(サ行・タ行などの構音)

- 3.5. 😴 いびき・睡眠時無呼吸症候群との関係

- 4. 🏃♂️ MFTが効果的な年齢とタイミング

- 4.1. 👶 5歳〜10歳が“最適期”な理由

- 4.2. 🧑 大人でもMFTは可能?効果と限界

- 4.3. 🧒 思春期のMFTの注意点とは?

- 5. 🛠 MFTの基本トレーニング【初級編】

- 5.1. 📍 スポットポジションの習得(舌の正しい位置)

- 5.1.1. 🔎 目的

- 5.1.2. 💡 やり方

- 5.1.3. ✅ ポイント

- 5.2. 💥 ポッピング(舌の弾き上げ)

- 5.2.1. 🔎 目的

- 5.2.2. 💡 やり方

- 5.2.3. ✅ ポイント

- 5.3. 💋 ポスチャー(正しい口唇閉鎖と姿勢)

- 5.3.1. 🔎 目的

- 5.3.2. 💡 やり方

- 5.3.3. ✅ ポイント

- 5.4. 🥤 ストローエクササイズで口輪筋を強化

- 5.4.1. 🔎 目的

- 5.4.2. 💡 やり方

- 5.4.3. ✅ ポイント

- 6. 🎯 発展トレーニングと目的別アプローチ

- 6.1. 💧 嚥下トレーニングで飲み込み改善

- 6.1.1. 🔎 目的

- 6.1.2. 💡 やり方

- 6.1.3. ✅ ポイント

- 6.2. 🎈 風船ふくらましで遊びながら強化(小児向け)

- 6.2.1. 🔎 目的

- 6.2.2. 💡 やり方

- 6.2.3. ✅ ポイント

- 6.3. 🗣 あいうべ体操で滑舌・口呼吸も改善

- 6.3.1. 🔎 目的

- 6.3.2. 💡 やり方

- 6.3.3. ✅ ポイント

- 6.4. 💋唇のマッサージ

- 6.5. 🍬 MFTガムトレーニングで咀嚼筋を育てる

- 6.5.1. 🔎 目的

- 6.5.2. 💡 やり方

- 6.5.3. ✅ ポイント

- 7. 📈 MFTで期待できる効果とメリット

- 7.1. 🦷 自然な歯並びの形成と矯正治療の補助

- 7.2. 👃 鼻呼吸への改善と免疫力アップ

- 7.3. 🎤 発音の明瞭化と会話への自信

- 7.4. 💪 正しい姿勢の維持と顎関節への負担軽減

- 8. 🔄 矯正治療との関係性と役割

- 8.1. ⏳ 矯正治療前の準備としてのMFT

- 8.2. 🧲 矯正中に行うことで移動効率がUP

- 8.3. 🔒 矯正後の「後戻り」防止にMFTが必須な理由

- 9. 🧾 MFTの治療の流れと期間

- 9.1. 🩺 初診での口腔機能評価と舌圧チェック

- 9.1.1. ✅ 初診時の主なチェック内容

- 9.2. 📝 個別プログラムの作成と内容

- 9.2.1. 🔹 プログラムの内容例

- 9.3. 📅 通院頻度と自宅トレーニングの進め方

- 9.3.1. 🏥 通院頻度の目安

- 9.3.2. 🏡 自宅でのトレーニング

- 9.4. 📊 軽度〜重度による期間の目安(3ヶ月〜1年以上)

- 10. 💰 MFTの費用と保険の取り扱い

- 10.1. 📌 自由診療と保険診療の違い

- 10.2. 👦 小児での「口腔機能発達不全症」保険適用の条件

- 10.3. 🏥 MFTの費用相場(初診〜総額)

- 10.3.1. 自由診療の場合

- 10.3.2. 保険診療の場合

- 10.3.3. 当院のMFT の費用

- 10.4. 💬 江戸川区など自治体の助成・無料制度の有無

- 11. 🏥 MFTを受ける歯科医院の選び方

- 11.1. ✅ MFTに精通した歯科衛生士の有無

- 11.2. 🦷 矯正歯科・小児歯科との連携があるか

- 11.3. 📆 継続的なフォロー体制が整っているか

- 11.4. 👨⚕️ 初診での評価内容がしっかりしているか

- 12. 📘 まとめ|MFTで整える「口の機能」と「全身の健康」

- 12.1. ✅ 歯並び・噛み合わせ・呼吸・発音まで多面的に改善

- 12.2. ✅ 矯正の成功と後戻り防止に欠かせない

- 12.3. ✅ 子どもはもちろん、大人にも役立つ習慣改善法

- 12.4. ✅ 継続がカギ!専門家の指導のもとで取り組もう

- 13. 江戸川区篠崎でMFT(口腔筋機能療法)を取り入れた歯科治療を提供!

- 14. 【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

- 15. 筆者・院長

「歯並びが気になる」「口がいつも開いている」「いびきがひどい」「滑舌が悪い」——

これらの悩み、実はすべて“お口の筋肉”に関係しているかもしれません。

口腔筋機能療法(MFT)は、舌・唇・頬・口のまわりの筋肉をトレーニングすることで、呼吸・発音・嚥下(飲み込み)・歯並びなど、口の多くの機能を正しく整える治療法です。

最近では、子どもの「お口ぽかん」や舌癖(ぜつへき)、大人のいびきや顎関節の不調などにも効果があるとして注目を集めています。

本記事では、MFTとは何か、どんな人に必要なのか、効果や治療の流れ、費用、医院選びのポイントまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

「矯正だけでは治りきらない原因」を一緒に見つけ、健康なお口と体を目指しましょう。

【📹 36秒】MFT(口腔筋機能療法)で育む正しい舌の使い方と健康な歯並び

🧠 MFT(口腔筋機能療法)とは?

💡 MFTの定義と目的

MFT(Myofunctional Therapy/口腔筋機能療法)とは、舌や唇、頬、口の周囲にある筋肉を鍛えることで、正しい口の使い方を身につけるリハビリ的なトレーニング法です。

主に以下のような目的があります:

- 舌の正しい位置(スポットポジション)を習得する

- 口呼吸を鼻呼吸に改善する

- 正しい嚥下(飲み込み)や発音を身につける

- 歯並びや噛み合わせの安定を図る

特に小児矯正や発音指導、口呼吸の改善などに併用され、歯並びの「見た目」だけでなく、全身の健康にも影響する重要なアプローチです。

🗣 どうして「舌・唇・口周りの筋肉」が重要なのか?

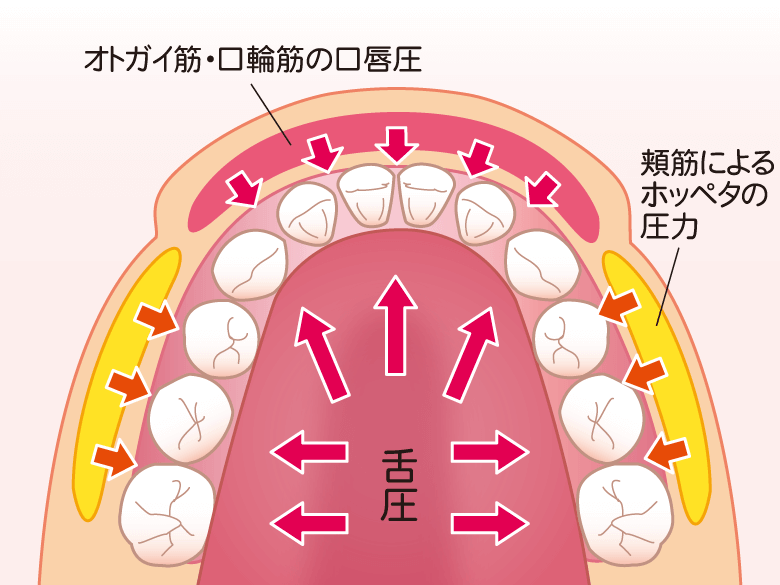

舌や唇の位置、筋力バランスは、私たちの歯並びや噛み合わせに大きな影響を与えています。

たとえば…

- 舌が前に出る癖(舌突出癖)があると「出っ歯」や「開咬」の原因に

- 唇を閉じる力が弱いと、口呼吸が習慣化しやすくなる

- 頬やオトガイ筋の筋力が弱いと、噛み合わせや顔の発育にも悪影響

歯は、舌からの内向きの圧力と、唇や頬からの外向きの圧力のバランスが取れた位置に並ぶ性質(バクシネーターメカニズム)を持っています。そのため、筋肉の使い方が悪いと、どんなに矯正しても“後戻り”しやすくなります。

📚 日本での普及と注目の背景

近年、日本でもMFTが広く注目されるようになった背景には、次のような要因があります:

- 口呼吸の増加:アレルギーや鼻炎によって、子どもの半数以上が口呼吸に。

- 柔らかい食事の影響:現代の食生活では噛む力が弱く、舌や口の筋肉が未発達に。

- スマホの普及による姿勢悪化:うつむき姿勢で舌が下がり、低位舌を引き起こす。

これらの背景により、歯科や小児科、耳鼻科、言語聴覚療法の分野でMFTが導入されるようになっています。とくに矯正治療との併用で効果を発揮し、再治療のリスク軽減にもつながるため、全国の歯科医院で導入が進んでいます。

🔬MFTの原理

バクシネーターメカニズム

口腔周囲筋の非生理的な不調和は、歯並びを悪くする原因となることがあります。 とくに、指しゃぶり、口呼吸などに端を発し、舌突出癖に伴う低位舌などの口腔悪習癖は、口唇閉鎖不全を含め歯列に大きな悪影響を与えることが知られています。

これは、歯列がバクシネーターメカニズム(舌や口腔周囲筋の筋力の調和がとれた場所に位置する性質)を持つからです。

舌圧は外側に、頬筋の頬っぺたの力、オトガイ筋・口輪筋の口唇圧は内側に力を加え、その力のバランスの取れた所に歯が並びます。

口腔周囲筋の不調和を改善することで自然に歯列を正しい位置に移動させることがMFTの目的となります。

👦 MFTが必要となる口腔の問題とは?

MFT(口腔筋機能療法)は、見た目の歯並びだけでなく「お口の使い方」に深く関わる問題を改善する治療法です。特に以下のような癖や機能不全がある場合、MFTの効果が大きく期待できます。

開咬・オープンバイト

上下の前歯が大きく開いている状態。その間に舌突出癖(舌を突き出して隙間を埋めようとする傾向)が強くなります。

上顎前突(出っ歯)

上顎の歯が前に出ている。上顎の顎骨自体も前に出ている場合もある。

上顎前突+叢生

上顎前突と叢生が合併した状態。更には、過蓋咬合が合併する場合もある。

😮 舌突出癖(舌を前に押し出す癖)

舌を飲み込み時や会話中に前に突き出す癖を「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」と呼びます。これにより、前歯を内側から押す力が常にかかり、次のような影響が出やすくなります:

- 出っ歯や開咬の原因になる

- 矯正しても後戻りしやすい

- 発音(特にサ行・タ行)が不明瞭になる

MFTでは、舌の正しい位置を覚え、無意識の舌の動きを改善するトレーニングを行います。

👃 口呼吸による悪影響

本来、呼吸は鼻で行うのが自然ですが、口で呼吸する習慣(口呼吸)が続くと、以下のようなリスクがあります:

- お口の中が乾燥して虫歯・歯周病のリスクが上昇

- 鼻のフィルター機能が使われず風邪をひきやすくなる

- 顎の発育が未成熟になり、歯並びが悪くなる

- 常に口が開いていることで顔貌に影響が出ることも

MFTでは、唇を閉じる力を強化し、自然に鼻呼吸ができるようにトレーニングを行います。

🦷 開咬・出っ歯などの歯列不正

舌癖や口呼吸、頬や唇の筋力低下は、以下のような歯列不正につながります:

- 開咬(かいこう):上下の歯がかみ合わず、前歯に隙間が空く状態

- 上顎前突(じょうがくぜんとつ):いわゆる「出っ歯」状態

- 叢生(そうせい):歯が重なり合って生えるガタガタの歯並び

これらは矯正治療で改善できますが、根本の筋機能の乱れを整えなければ、後戻りのリスクが高まります。MFTはその土台を整える役割を担います。

🎤 発音障害(サ行・タ行などの構音)

「さしすせそ」「たちつてと」などの音がうまく発音できない場合、舌や口唇の使い方に原因があることが多いです。

- 舌の可動域が狭い

- 舌の位置が安定せず、正しい音を作れない

- 舌小帯が短く、舌が自由に動かない

MFTを通じて舌の動きをトレーニングすることで、明瞭な発音ができるようになります。言語療法と連携して行うケースもあります。

😴 いびき・睡眠時無呼吸症候群との関係

口周囲筋の機能低下や低位舌は、気道の確保が難しくなる要因となり、以下のような睡眠障害を引き起こします:

- 睡眠中のいびき

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- 起床時の疲労感や日中の集中力低下

MFTでは、舌の位置を上顎に維持する習慣をつけることで、気道が広がり、呼吸が安定します。特に子どものいびきには早期対応が重要です。

🏃♂️ MFTが効果的な年齢とタイミング

MFT(口腔筋機能療法)は年齢を問わず行える治療ですが、特に効果が出やすい「ベストな時期」があります。年齢によって目的やアプローチが変わるため、成長段階に合わせたタイミングでの開始がポイントです。

👶 5歳〜10歳が“最適期”な理由

MFTのゴールデンエイジは、5〜10歳ごろの小児期です。この時期は乳歯から永久歯への生え変わりや、顎・顔の骨格の発達が活発に進んでいるため、MFTによって筋肉の使い方を正しく学習することで、自然な歯並びや噛み合わせが育ちやすくなります。

この時期にMFTを行うことで:

- 舌癖・指しゃぶりなどの悪習癖を早期に改善

- 口呼吸から鼻呼吸へスムーズに移行

- 矯正治療が必要になるリスクを大幅に減少

正しい機能が身につけば、その後の口腔環境も安定しやすくなります。予防歯科的な視点からも、早期介入が理想的です。

🧑 大人でもMFTは可能?効果と限界

成人でもMFTは可能です。特に以下のようなケースで推奨されます:

- 矯正治療中・矯正後の後戻りを防ぎたい方

- 舌癖が原因で歯列が乱れやすい方

- いびき・睡眠時無呼吸症候群で悩んでいる方

- 発音改善を目指す方

ただし、成長が止まった成人では、骨格や筋肉の柔軟性が子どもより低下しているため、MFT単独での歯列改善は難しく、矯正治療や補助器具との併用が基本です。

✅ 限界はあるものの、「後戻り防止」「再発予防」には大きな効果があります。

🧒 思春期のMFTの注意点とは?

思春期(11歳~中高生頃)は心身の変化が激しく、口腔悪習癖が固定化しやすい一方で、改善への意識が高まりやすい時期でもあります。

MFTを行う際のポイント:

- 自分の癖に気づき、改善意欲を持たせること

- 成長途中の骨格をうまく活かすこと

- 部活動や学校生活とのバランスを考慮し、無理なく継続する

特にこの年代は**「見た目」や「発音」への関心が高まる**ため、MFTで得られる効果を実感しやすく、継続率も上がります。

🛠 MFTの基本トレーニング【初級編】

MFT(口腔筋機能療法)は、正しい舌の位置・唇の閉じ方・呼吸法を習慣づけることから始まります。ここでは、誰でも取り組める初級トレーニングを4つご紹介します。

📍 スポットポジションの習得(舌の正しい位置)

🔎 目的

舌の正しい安静位置=**「スポット」**を覚えることで、歯並びの乱れ・口呼吸・舌癖を予防します。

💡 やり方

- 舌先を「上の前歯のすぐ後ろ(切歯乳頭の少し後ろ)」に軽く当てます。

- そのまま5〜10秒キープ。

- 1セット10回を、1日2〜3回行います。

✅ ポイント

- 舌が前歯に触れないように注意

- 舌の裏側まで上顎にぴったりつけるイメージで

- 呼吸は鼻呼吸に切り替える練習も一緒に!

💥 ポッピング(舌の弾き上げ)

🔎 目的

舌の筋力を強化し、正しい舌の動きを体に覚えさせます。

💡 やり方

- 舌全体を上顎に吸いつけるように密着させます。

- その状態から「ポンッ」と舌を弾くように離します。

- 音が鳴ればOK。1セット10回、1日2〜3セットが目安です。

✅ ポイント

- 舌先だけでなく“舌全体”を上顎に密着させる

- 顎や首に力を入れすぎないように注意

- 音を出すことに意識を集中しすぎない(自然に鳴ればOK)

💋 ポスチャー(正しい口唇閉鎖と姿勢)

🔎 目的

唇をしっかり閉じる習慣をつけ、口呼吸を防止。あわせて正しい姿勢も意識づけます。

💡 やり方

- 舌をスポットに置く

- 唇を軽く閉じて、上下の歯は接触させずにリラックス

- 背筋を伸ばし、鼻呼吸を意識する

- 日常生活中にもこの姿勢を意識する

✅ ポイント

- 食いしばりや歯ぎしり防止のため、奥歯は離しておく

- 猫背を避け、顎を引く姿勢で行う

- 口が開きやすいお子さんには、鏡でチェックしながら行うのがおすすめ

🥤 ストローエクササイズで口輪筋を強化

🔎 目的

唇の周りの筋肉(口輪筋)を鍛えて、自然な閉口状態を保てるようにします。

💡 やり方

- 細めのストローを使って水を吸います

- 唇だけでストローをくわえ、歯は使わない

- 少しずつ水を吸って飲み込みます

- 1日2~3回、繰り返しましょう

✅ ポイント

- ストローを「唇だけ」でくわえることが大切

- 最後まで吸い切る意識を持つと筋力アップに◎

- 飲むときも舌の位置はスポットに意識を

🎯 発展トレーニングと目的別アプローチ

基本的なMFTトレーニングに慣れてきたら、次は目的に応じた発展トレーニングに進みましょう。飲み込み・呼吸・発音・咀嚼など、それぞれの課題に合わせてアプローチできます。

💧 嚥下トレーニングで飲み込み改善

🔎 目的

嚥下時の舌の正しい動きを習得し、飲み込みやすさや発音にも好影響を与えます。

💡 やり方

- 一口の水を口に含む

- 舌先をスポットにつけたまま、唇を閉じて舌で水を喉の奥へ運ぶ

- 首や口元に力を入れずにスムーズに飲み込む

✅ ポイント

- 下唇が動かないよう意識する

- 顎を引いて姿勢を正しく保つ

- 飲み込むときは「ゴクン」と意識せず自然に

🎈 風船ふくらましで遊びながら強化(小児向け)

🔎 目的

口唇と頬の筋肉、肺活量を鍛えることで口呼吸改善や姿勢保持にもつながります。

💡 やり方

- 小さめの風船を準備

- 唇をしっかり閉じて、できるだけ長く息を吐きながら膨らませる

- 息が切れたら休憩し、1回につき2〜3回繰り返す

✅ ポイント

- 唇でしっかり封をする感覚を覚えさせる

- お腹を意識して息を吐くとより効果的

- 難しい場合はストローを吹く遊びからスタートしてもOK

🗣 あいうべ体操で滑舌・口呼吸も改善

🔎 目的

舌や口周りの筋肉を動かし、発音・口呼吸の改善・唾液分泌促進を狙います。

💡 やり方

- 大きく口を動かして、「あ・い・う・べー」とゆっくり発声

- 「べー」のときに舌をしっかり下に出す

- 1セット10回、1日2~3回が目安

✅ ポイント

- 声は出しても出さなくてもOK(表情筋を動かすのが目的)

- 鏡を見ながら行うと効果的

- 高齢者の口腔機能トレーニングにも推奨される体操です

💋唇のマッサージ

力を入れすぎている唇は、「凝っている肩」と同じで、血行が悪く、筋肉も固まっています。下あごの先端に梅干の様なシワが寄っていれば、歯並びを悪くする兆候です。

上下の唇やその周りの筋肉をほぐすことで、健全な口腔機能の成長を促すことに繋がります。

Method

01

上下の唇をつまむ

上下の唇をつまんでマッサージします。つまんで引っ張る動作も加えます。

Method

02

親指と人差し指でもみほぐす

親指と人差し指で上下の唇をもみほぐし、引っ張ったりしてマッサージします。

Method

03

口腔内に指を入れ引っ張る

口腔内に指を入れ、頬粘膜を上下左右に引っ張ります。

🍬 MFTガムトレーニングで咀嚼筋を育てる

🔎 目的

左右均等に噛む習慣をつけ、咀嚼筋・舌筋を強化。噛み合わせの安定にも効果的です。

💡 やり方

- ガムを片側の奥歯で10回ほど噛む

- 舌を使って反対側にガムを移動し、また10回噛む

- 左右交互に繰り返し、全体で2〜3分程度続ける

✅ ポイント

- しっかり奥歯で噛む感覚を意識する

- 片側ばかりにならないよう左右バランスよく

- 飲み込まないよう注意!(誤嚥防止のため大人の見守りが必要)

📈 MFTで期待できる効果とメリット

MFT(口腔筋機能療法)は、単に舌や口の筋肉を鍛えるトレーニングではありません。正しい機能が身につくことで、口腔内だけでなく全身にも好影響をもたらします。ここでは、代表的な4つの効果をご紹介します。

🦷 自然な歯並びの形成と矯正治療の補助

MFTによって舌・唇・頬の筋肉バランスが整うと、歯は本来あるべき位置に自然と並びやすくなります。これにより:

- 歯並びの予防・改善ができる

- 矯正治療の効果が高まりやすくなる

- 矯正後の「後戻り」リスクを軽減できる

たとえば、舌の位置が安定していない状態で矯正治療を行っても、舌癖が残っていればすぐに元の位置に戻ってしまうことも。MFTを併用することで、治療の“土台”を整える役割を果たします。

👃 鼻呼吸への改善と免疫力アップ

MFTで口呼吸を改善し、鼻呼吸が習慣化すると、次のような健康メリットがあります:

- 口の乾燥を防ぎ、虫歯や歯周病のリスクを減少

- 鼻毛や粘膜のフィルター効果で風邪・ウイルス感染を予防

- いびき・睡眠の質の改善により成長ホルモンの分泌も促進

口呼吸が長引くと、免疫力の低下だけでなく、顔貌や姿勢にも悪影響が出ることが知られています。「口を閉じて鼻で呼吸する」、この自然な状態をMFTで取り戻せるのは大きなメリットです。

🎤 発音の明瞭化と会話への自信

舌の動きや位置が整うと、発音がはっきりし、会話の印象も大きく変わります。特に効果が出やすいのは:

- 「サ行」「タ行」など舌先を使う音

- 舌小帯が短い子どもの構音障害

- 滑舌が悪いことで人前で話すのが苦手な方

MFTによって舌の可動域が広がると、発音だけでなく表情筋の活性化や口角の上がった笑顔も手に入り、コミュニケーションへの自信にもつながります。

💪 正しい姿勢の維持と顎関節への負担軽減

「舌の位置」と「姿勢」は密接に関連しています。舌が下がっていると頭が前に出て猫背になりやすく、以下のような問題が起こります:

- 首・肩こり、頭痛の増加

- 顎関節症(カクカク音・開閉障害)のリスク増加

- 呼吸が浅くなり、疲れやすくなる

MFTでは舌を上顎につけ、顎を引いた姿勢を意識するため、頭の位置・体の軸が自然に整いやすくなります。

結果として、全身のバランスも改善しやすくなるため、「見た目・機能・健康」のすべてにメリットがあります。

🔄 矯正治療との関係性と役割

MFT(口腔筋機能療法)は、単なる補助的なトレーニングではなく、**矯正治療の効果を最大化し、後戻りを防ぐための“必須パートナー”**です。矯正治療の前・中・後、それぞれの段階でMFTが果たす役割を見ていきましょう。

⏳ 矯正治療前の準備としてのMFT

矯正を始める前にMFTを導入することで、**「歯が動きやすい環境」**を整えることができます。特に次のような問題がある場合は要注意です:

- 舌癖(前に出す/押しつける癖)

- 口呼吸が習慣化している

- 唇の閉じる力が弱い(口唇閉鎖不全)

これらがあると、歯が外側から押される圧力や舌の位置が歯列の形成に悪影響を与えます。

MFTによって筋肉の使い方を正すことで、矯正装置の効果が発揮されやすくなり、治療後の安定性も高まります。

🧲 矯正中に行うことで移動効率がUP

矯正治療中にMFTを並行して行うと、以下のようなメリットがあります:

- 舌や頬、唇からの不適切な力をコントロールできる

- 歯が理想的な位置にスムーズに移動しやすくなる

- 無意識の癖(飲み込み方・話し方)を同時に改善できる

たとえば、矯正装置で歯を動かしても、舌で前歯を押す癖が残っていれば歯は元に戻ってしまいます。

筋肉と矯正力が連動することで、歯列移動がより効率的・確実になるのです。

🔒 矯正後の「後戻り」防止にMFTが必須な理由

矯正治療が終わった後も、歯並びが安定するまでは**後戻り(リラプス)**のリスクがあります。特に原因となるのが以下のような機能的な問題です:

- 舌が常に下にある「低位舌」

- 唇や頬の筋肉が弱いまま

- 鼻呼吸が定着せず、口呼吸のまま

このような状態でリテーナー(保定装置)を外すと、歯は元の悪い位置へ戻ろうとする力に逆らえません。

MFTを続けることで:

- 舌が正しい位置を覚え

- 唇が自然に閉じ

- 呼吸や嚥下の癖も改善される

➡︎ 矯正後の歯並びが“機能面からも安定”します。

🧾 MFTの治療の流れと期間

MFT(口腔筋機能療法)は、患者さん一人ひとりの口腔機能に合わせて行うオーダーメイドのトレーニングです。ここでは、実際の診療の流れや通院頻度、治療期間の目安を詳しくご紹介します。

🩺 初診での口腔機能評価と舌圧チェック

まずは現在の口腔機能を正確に把握するところからスタートします。

✅ 初診時の主なチェック内容

- 舌の位置・動き(スポットに届くかなど)

- 口唇の閉じる力(口唇閉鎖力)

- 嚥下(飲み込み)の様子

- 舌圧測定(専用の機器で舌の筋力を測定)

- 姿勢や発音、呼吸の確認

これにより、どの筋肉に課題があるか、どの程度のトレーニングが必要かを判断します。

📝 個別プログラムの作成と内容

評価結果をもとに、患者さん専用のトレーニングプログラムを作成します。

🔹 プログラムの内容例

- スポットポジション習得

- ポッピング・ストロー練習など初級エクササイズ

- 嚥下・発音・姿勢トレーニング(必要に応じて)

- 小児は遊び要素を取り入れた内容にカスタマイズ

症状や年齢によって必要な内容は異なり、歯列矯正と並行して行うケースも多く見られます。

📅 通院頻度と自宅トレーニングの進め方

🏥 通院頻度の目安

- 最初の3ヶ月:2〜4週間に1回の通院

- 安定期〜後半:1〜2ヶ月ごとのメンテナンス指導

🏡 自宅でのトレーニング

- 毎日5〜10分、朝晩1〜2回が基本

- 鏡を見ながら正しく行うことがポイント

- 専用ノートやアプリで「見える化」して継続しやすく工夫

MFTは「歯医者に通うだけ」ではなく、家庭でのコツコツした積み重ねが最大の成功のカギとなります。

📊 軽度〜重度による期間の目安(3ヶ月〜1年以上)

症状の程度や年齢、生活習慣によって治療期間は大きく異なります。

| 状態 | トレーニング期間の目安 |

|---|---|

| 舌癖・口呼吸などの軽度 | 約3〜6ヶ月 |

| 嚥下異常・構音障害など中等度 | 約6ヶ月〜1年 |

| 顎関節症・重度の筋機能不全など重度 | 1年以上の長期管理が必要な場合も |

特に子どもは成長とともに筋機能も変化しやすいため、定期的な再評価・再指導が大切です。

💰 MFTの費用と保険の取り扱い

MFT(口腔筋機能療法)は、基本的に自費診療ですが、一定の条件下では保険適用になるケースもあります。それぞれの違いを詳しくご紹介します。

📌 自由診療と保険診療の違い

- 自由診療(自費):

医療保険が適用されない一般的なMFT治療です。

1回あたりの費用は 約3,000〜1万円程度が目安。 加えて、検査・初診料や器具代などが別途かかることもあります 。 - 保険診療:

条件を満たす小児(18歳未満)の「口腔機能発達不全症」と診断された場合に適用されます。

👦 小児での「口腔機能発達不全症」保険適用の条件

- 対象年齢は基本的に 18歳未満(2022年の厚労省改定により15歳未満から拡大) 。

- 下記の中から 2項目以上の機能障害 が診断される必要があります。

- 嚥下障害、咀嚼(噛む力)の低下

- 発音・構音の障害

- 口呼吸やいびきなど

- 診断と治療は 保険診療ガイドラインに準拠し、月に2回まで算定可能。

🏥 MFTの費用相場(初診〜総額)

自由診療の場合

- 1回あたり:3,000〜10,000円程度。

- 総額目安(治療内容や期間により変動):

- 軽度で数ヶ月:数万円

- 中等度〜重度で半年〜1年以上:数十万円〜 。

- 矯正と併用する場合、歯科医院によっては MFT費用が無料またはパッケージに含まれることもあります

保険診療の場合

- 自己負担は 3割負担(2〜3割)。内容により数百円から数千円/回程度。

- 診断・管理・訓練すべて保険内で行えるため、家庭への負担が大きく軽減されます 。

当院のMFT の費用

保険適用外です。

| 種類 | 金額 ※単位:円 |

|---|---|

| プレオルソ | 相談料 3,000円、精密検査料 30,000円、1年毎に80,000円。 ※ 2年目以降は、更に治療を続けるか、その都度ご相談します。 初年度は、合計で11,3000円(税別)、124,300円(税込み) |

| MFT | 66,000円 (税別)、72,600円(税込み) |

| 舌小帯切除手術 | 10,000円(税別)、11,000円(税込み) ※舌小帯の付着が強く舌の動きを阻害している場合。 |

💬 江戸川区など自治体の助成・無料制度の有無

- 自治体によっては、 保険適用のMFTに対し、子育て支援制度として 補助や無料化措置を設けている場合があります(例:江戸川区など) 。

- 該当者にはさらなる負担軽減が可能なので、事前に自治体窓口への確認がおすすめです。

🏥 MFTを受ける歯科医院の選び方

MFT(口腔筋機能療法)は、どの歯科医院でも同じように提供されるわけではありません。“どこで受けるか”によって結果が大きく左右される治療のひとつです。以下の4つのポイントを押さえて、信頼できる歯科医院を選びましょう。

✅ MFTに精通した歯科衛生士の有無

MFTのトレーニングは、日々の継続と専門的な指導が成功のカギです。そのため、MFTに熟練した歯科衛生士が在籍しているかどうかは非常に重要です。

- 口腔筋機能の評価と変化を丁寧にチェックしてくれる

- 個々の癖や習慣に応じて、トレーニング方法を調整してくれる

- お子さまにも分かりやすく、楽しく指導できるスキルを持っている

MFT研修を受けた衛生士の有無や、担当制で継続的に指導してもらえるかを確認しましょう。

🦷 矯正歯科・小児歯科との連携があるか

MFTは、単体でも効果がありますが、多くの場合、矯正治療や小児歯科診療と連携して行うことで、より高い成果が得られます。

- 歯並びや噛み合わせの専門知識がある歯科医師との連携

- 小児期の発達段階に応じた診療体制

- 必要に応じて矯正治療や他科への紹介がスムーズ

総合的な視点でのサポートが受けられる歯科医院を選ぶことで、機能面・審美面の両面からの改善が期待できます。

📆 継続的なフォロー体制が整っているか

MFTは1回で終わる治療ではなく、**習慣を変えるまでの“継続的な取り組み”**が求められます。途中で挫折しないためにも、以下のようなフォロー体制が整っているかが重要です。

- 定期的なトレーニングスケジュールの提案

- 自宅練習のチェック・アドバイス

- 成長や生活状況に応じた内容の見直し

通院がしやすい距離や予約の取りやすさも、継続のしやすさに直結します。

👨⚕️ 初診での評価内容がしっかりしているか

最初の評価が不十分だと、トレーニングの方向性もブレてしまいます。次のような詳細な初診評価が行われているかを確認しましょう。

- 舌圧や口唇閉鎖力の測定

- 嚥下・発音・呼吸などの機能評価

- 姿勢や全身の動きも含めた観察

評価→計画→実施→再評価という一連の流れが整っている医院を選ぶことで、「なんとなく続けている」から「成果が出るMFT」へと繋がります。

📘 まとめ|MFTで整える「口の機能」と「全身の健康」

MFT(口腔筋機能療法)は、見た目の改善だけではなく、呼吸・発音・嚥下・姿勢といった体全体の健康にまで関わる、根本的な機能改善法です。

✅ 歯並び・噛み合わせ・呼吸・発音まで多面的に改善

舌や唇、口の周りの筋肉を正しく使うことで、以下のような機能を同時に整えることができます。

- 自然な歯列や噛み合わせの形成

- 鼻呼吸の促進といびき・口呼吸の改善

- 発音の明瞭化と滑舌の向上

- 食べる・飲み込む力の正常化

一見「歯科」とは関係のなさそうな悩みにも、MFTが根本原因の改善につながることが少なくありません。

✅ 矯正の成功と後戻り防止に欠かせない

矯正治療は、歯を動かすだけではなく「正しい筋肉の使い方」を身につけてこそ安定します。MFTは以下の面で大きく役立ちます。

- 治療前:悪習癖の除去と筋機能の整備

- 治療中:歯の移動効率向上

- 治療後:後戻り防止と安定した噛み合わせの維持

「装置だけでは治らない」問題にこそ、MFTが補完的な力を発揮します。

✅ 子どもはもちろん、大人にも役立つ習慣改善法

MFTは、成長期の子どもに特に効果が高いですが、大人にも十分効果があります。

- 長年の癖による顎関節症や口呼吸

- 発音や滑舌へのコンプレックス

- 睡眠時無呼吸や姿勢の乱れ

これらに悩む方にも、生活習慣の見直しとしてMFTは大きなメリットがあります。

✅ 継続がカギ!専門家の指導のもとで取り組もう

MFTは1回のトレーニングで劇的に変わるものではありませんが、コツコツと続けることで、確実に成果が見える療法です。

- 歯科医院での定期チェック

- 歯科衛生士のサポート

- 自宅での継続トレーニング

これらを組み合わせることで、“正しい口の使い方”が自然と身につき、全身の健康にもつながります。

江戸川区篠崎でMFT(口腔筋機能療法)を取り入れた歯科治療を提供!

「お子さまの口がいつも開いている」「歯並びが心配」「いびきや滑舌が気になる」——

そんなお悩みをお持ちの方へ、江戸川区篠崎の当院では、口腔筋機能療法(MFT)を取り入れた専門的なサポートを行っています。

MFTは、歯並びや噛み合わせを整えるだけでなく、呼吸や発音、姿勢にまで良い影響を与える、全身の健康にも関わる大切な治療です。

当院では、MFTの研修を受けた歯科衛生士が一人ひとりに合わせたトレーニング指導を実施し、矯正治療の補助や後戻りの予防にも力を入れています。

地域に根ざした丁寧な診療を心がけておりますので、江戸川区篠崎周辺でMFTをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。