- 1. 【📹 35秒】子どもの口呼吸は危険!歯並び・発達・学習能力への影響とは?

- 2. 🧩 口呼吸とは?鼻呼吸との違いと基本メカニズム

- 2.1. 👃 鼻呼吸が人間にとって「正常」である理由

- 2.2. 🆚 鼻呼吸と口呼吸の違い|フィルター機能・酸素効率・脳の冷却

- 2.3. 🧪 なぜ一部の人は口呼吸になってしまうのか?(気道抵抗・環境要因)

- 3. ⚠️ 放置は危険!口呼吸がもたらす5つの健康リスク

- 3.1. 🦠 免疫力低下と感染症(風邪・インフル・コロナ・喘息)リスク

- 3.2. 🦷 歯並びや顎の成長への悪影響(出っ歯・開咬・アデノイド顔貌)

- 3.3. 💨 口臭・虫歯・歯周病|唾液減少による口腔環境の悪化

- 3.4. 😴 睡眠障害・いびき・SAS(睡眠時無呼吸症候群)

- 3.5. 🧒 子どもの発達への影響(集中力低下・ADHDとの関係)

- 4. 🔍 あなたは大丈夫?口呼吸セルフチェック

- 4.1. 📝 口の乾燥・喉の痛み・いびきの有無をチェック

- 4.2. 🩺 専門医による診断方法(鼻通気度・舌圧・睡眠検査)

- 4.2.1. 👃 鼻通気度検査(鼻腔通気度測定)

- 4.2.2. 👅 舌圧・口腔筋力の測定

- 4.2.3. 😴 睡眠時の呼吸検査(ポリソムノグラフィー)

- 5. 💪 今日からできる!口呼吸の改善5ステップ

- 5.1. 🗣 あいうべ体操・口輪筋トレーニングで舌と筋力を鍛える

- 5.1.1. ✅ あいうべ体操(1日3セット)

- 5.1.2. ✅ 口輪筋ストレッチ

- 5.2. 👃 鼻呼吸の練習法(ストロー呼吸・口閉じテープの活用)

- 5.2.1. ✅ 日中の意識づけ

- 5.2.2. ✅ ストロー呼吸トレーニング

- 5.2.3. ✅ 口閉じテープ(就寝用)

- 5.3. 🌸 鼻詰まり対策(アレルギー・アデノイド・プール性鼻炎)

- 5.3.1. ✅ 花粉症・アレルギー対策

- 5.3.2. ✅ アデノイド・鼻中隔湾曲のチェック

- 5.3.3. ✅ プール後のケア

- 5.4. 🛏 寝具・姿勢・環境の見直しで「無意識の口呼吸」を防ぐ

- 5.4.1. ✅ 寝る姿勢

- 5.4.2. ✅ 枕の高さ

- 5.4.3. ✅ 室内環境

- 5.5. 👶 子どものうちから始める口腔機能育成と小児矯正のすすめ

- 5.5.1. ✅ 自宅でできるトレーニング

- 5.5.2. ✅ MFT(口腔筋機能療法)

- 5.5.3. ✅ 小児矯正

- 6. 🏥 自己対策で治らない場合は?専門医の治療アプローチ

- 6.1. 🦻 耳鼻咽喉科での検査・鼻中隔湾曲症の治療や手術

- 6.1.1. ✅ 鼻の通気性検査(鼻腔通気度測定)

- 6.1.2. ✅ 薬物治療

- 6.1.3. ✅ 鼻中隔湾曲症に対する手術

- 6.2. 🦷 歯科でのMFT(口腔筋機能療法)・矯正治療の併用

- 6.2.1. ✅ MFT(口腔筋機能療法)

- 6.2.2. ✅ 矯正治療との併用

- 6.3. 🧑⚕️ 出っ歯・開咬・顎発達異常には拡大床・マウスピース矯正も

- 6.3.1. ✅ 拡大床(非抜歯型の小児矯正)

- 6.3.2. ✅ マウスピース型矯正(プレオルソなど)

- 7. 🌈 まとめ|鼻呼吸を取り戻すことが健康の第一歩

- 7.1. ✅ 放置せず、セルフチェック+改善習慣をスタート

- 7.2. ✅ 簡単トレーニングと生活習慣の見直しで自然に改善

- 7.3. ✅ 子どもは早期介入、大人も今から始めて変われる!

- 8. 江戸川区篠崎で口呼吸にお悩みの方へ|健康を守る正しい呼吸習慣をサポート!

- 9. 【動画】アデノイド顔貌

- 10. 筆者・院長

「朝起きると喉が痛い」「いびきが気になる」「口がよく乾く」

そんなお悩み、実はすべて“口呼吸”が原因かもしれません。

本来、人は鼻で呼吸するのが自然な形です。しかし、気づかないうちに口で呼吸する癖がつくと、虫歯や歯並びの悪化、免疫力の低下、睡眠障害など、さまざまな健康トラブルを引き起こす可能性があります。

特に子どもの口呼吸は、顎の成長や学力・集中力にまで影響するため、早期の発見と対策がとても重要です。

この記事では、

🔹 口呼吸と鼻呼吸の違い

🔹 口呼吸がもたらすリスク

🔹 自宅でできる改善法

🔹 専門医による治療アプローチ

…など、口呼吸に関するすべてを分かりやすく解説します。

「なんとなく口で息してるかも…」と感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。

今日から“正しい呼吸”を取り戻し、健康な毎日へ踏み出しましょう!

【📹 35秒】子どもの口呼吸は危険!歯並び・発達・学習能力への影響とは?

🧩 口呼吸とは?鼻呼吸との違いと基本メカニズム

👃 鼻呼吸が人間にとって「正常」である理由

人間の呼吸は本来、「鼻呼吸」が基本です。鼻から空気を吸って吐くことにより、体にとって理想的な呼吸が行われます。鼻の中には空気を加湿・加温・清浄化する機能が備わっており、これが肺や気道を守る役割を果たしています。

さらに、鼻の中では「一酸化窒素(NO)」が生成され、血流改善や酸素交換の効率化にも関与しています。つまり、鼻呼吸はただの通気路ではなく、体の免疫・代謝・脳機能にまで関係する重要な生理機能なのです。

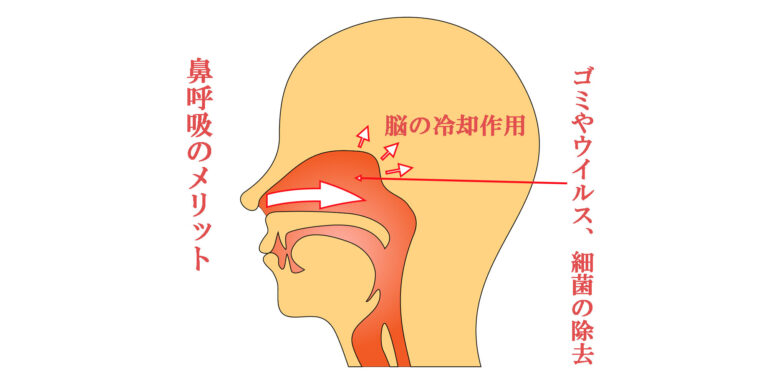

🆚 鼻呼吸と口呼吸の違い|フィルター機能・酸素効率・脳の冷却

| 比較項目 | 鼻呼吸 | 口呼吸 |

|---|---|---|

| 空気の加湿・加温 | ✅ あり(鼻粘膜が調整) | ❌ なし(乾燥空気が直撃) |

| フィルター機能 | ✅ 鼻毛・粘液が異物を除去 | ❌ 外気がそのまま体内に侵入 |

| 酸素効率 | ✅ 肺の奥まで酸素が届く | ❌ 呼吸が浅くなる傾向 |

| 脳の冷却 | ✅ 鼻腔を通すことで冷却 | ❌ 脳温調節が不安定になる可能性 |

| 感染予防 | ✅ ウイルスや菌をブロック | ❌ 風邪・インフルエンザにかかりやすい |

鼻呼吸は体内に入る空気の質と量をコントロールするのに対し、口呼吸はこれらの機能が一切働かず、**体にとって“無防備な吸気”**となってしまいます。

🧪 なぜ一部の人は口呼吸になってしまうのか?(気道抵抗・環境要因)

口呼吸が習慣化する背景には、以下のような複数の要因があります。

- 🦠 鼻づまり:風邪・アレルギー性鼻炎・アデノイド肥大などで鼻の通りが悪くなると、息がしづらいため無意識に口呼吸に。

- 🪥 筋力低下:舌や口周り(口輪筋)の筋肉が衰えると、自然と口が開いてしまい、口呼吸が定着。

- 🛋 姿勢の悪化:猫背や前かがみ姿勢は気道を圧迫し、口呼吸を誘発。

- 🧒 幼少期のクセ:指しゃぶり・口を開けて眠る習慣があると、口呼吸の癖が残りやすい。

- 😷 現代の生活環境:柔らかい食事、エアコンによる乾燥、マスクの常用などが鼻呼吸を妨げることも。

こうした日常の些細な要因が積み重なることで、鼻呼吸から口呼吸への移行が起きやすくなり、それがさまざまな健康リスクの原因となってしまいます。

⚠️ 放置は危険!口呼吸がもたらす5つの健康リスク

🦠 免疫力低下と感染症(風邪・インフル・コロナ・喘息)リスク

口呼吸では、鼻の持つフィルター機能や加湿機能が働かないため、外気中のウイルスや細菌がそのまま喉に侵入してしまいます。その結果、次のようなリスクが高まります。

- 風邪・インフルエンザにかかりやすくなる

- 喉の粘膜が乾燥し、バリア機能が低下

- 喘息や咳喘息を悪化させることも

- 新型コロナウイルスの感染リスクも増大という報告もあります

鼻呼吸なら本来キャッチできていた病原体が、口呼吸によりダイレクトに体内へ侵入してしまうのです。

🦷 歯並びや顎の成長への悪影響(出っ歯・開咬・アデノイド顔貌)

口呼吸の習慣は、舌の位置や唇・頬の筋肉バランスを乱し、歯列や顎の発育に大きな影響を及ぼします。

出っ歯で開咬の症例

舌が中切歯(前歯)を押すために出っ歯となり、歯の間に隙間が出来る開咬も生じています。

乱杭歯(ガタガタの歯並び)

V字型の狭い歯列のため、歯を並べるスペースが不足し乱杭歯(ガタガタの歯並び)になっています。

- 舌が常に下がることで、出っ歯(上顎前突)や開咬が起こりやすくなる

- 鼻呼吸をしていないと、上顎が横に広がらず狭いV字型の歯列に

- 長期的には「アデノイド顔貌(面長・小顎・口元が出ている)」につながる可能性も

特に成長期の子どもでは、口呼吸の影響が将来の顔立ちや歯並びにまで及ぶため、早期の対策が不可欠です。

💨 口臭・虫歯・歯周病|唾液減少による口腔環境の悪化

口呼吸をしていると、口の中が常に乾燥状態となり、唾液の分泌が減少します。唾液は本来、次のような重要な役割を果たしています。

- 虫歯や歯周病菌の繁殖を抑える抗菌作用

- 食べ物のカスを洗い流す自浄作用

- 口臭を防ぐ作用

唾液が減ることでこれらの働きが弱まり、以下のような問題が起こりやすくなります。

- 強い口臭(ドライマウス)

- 虫歯や歯周病の発生リスク増加

- 高齢者では誤嚥性肺炎の危険も

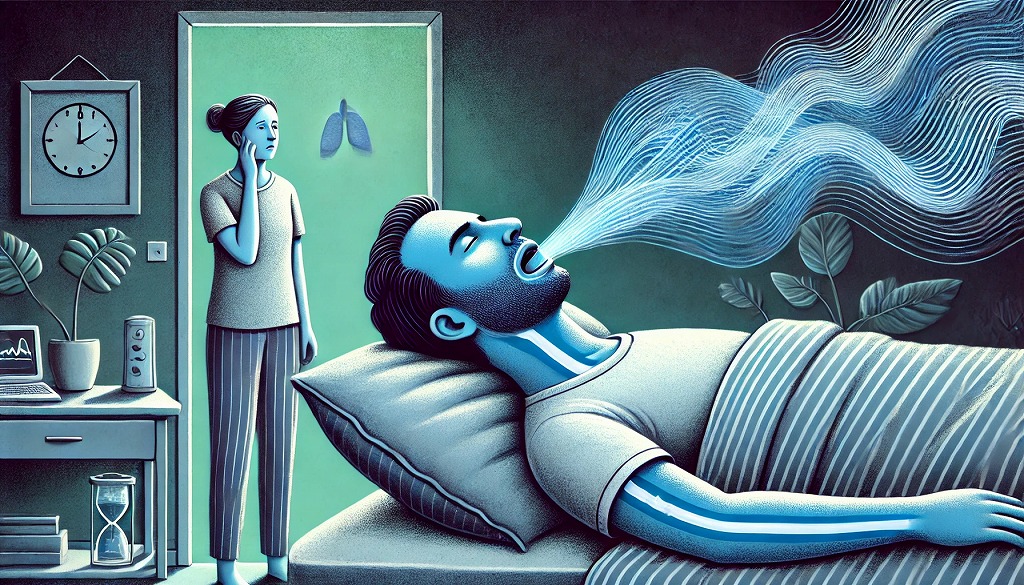

😴 睡眠障害・いびき・SAS(睡眠時無呼吸症候群)

寝ているときの口呼吸は、以下のような睡眠障害につながることがあります。

- いびきがひどくなる

- 口が乾いて夜中に目が覚めやすい

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を引き起こす

SASでは睡眠中に何度も呼吸が止まり、酸素が十分に脳に届かなくなります。その結果、

- 日中の強い眠気

- 集中力や判断力の低下

- 高血圧・心筋梗塞・脳卒中のリスク増加

といった全身への悪影響が起こります。

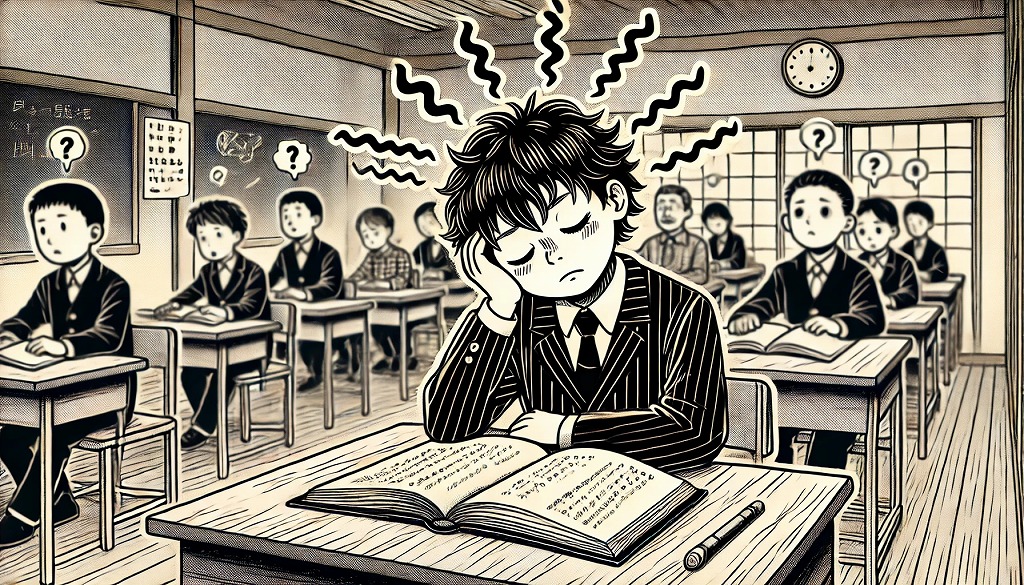

🧒 子どもの発達への影響(集中力低下・ADHDとの関係)

子どもの口呼吸が続くと、脳への酸素供給が低下し、次のような問題が起きると指摘されています。

- 授業中に集中できない

- 学習能力や記憶力の低下

- ADHD(注意欠陥多動性障害)との関連性が近年注目されている

さらに、睡眠の質が悪くなることで成長ホルモンの分泌が妨げられ、発育にも影響を及ぼす恐れがあります。

🔍 あなたは大丈夫?口呼吸セルフチェック

口呼吸は自覚しにくく、知らず知らずのうちに習慣化していることがあります。まずは、あなた自身の状態を確認し、早めに対処することが重要です。

📝 口の乾燥・喉の痛み・いびきの有無をチェック

次のような症状が思い当たる方は、無意識のうちに口呼吸になっている可能性があります。3つ以上当てはまれば要注意です。

✅ 朝起きたときに口がカラカラに乾いている

✅ 枕に「よだれの跡」が残っている

✅ 喉のイガイガ・痛みを感じることが多い

✅ 日中に口の中がネバつく

✅ 家族に「いびきがうるさい」と言われる

✅ 日中の眠気が強い、集中力が続かない

✅ 寝ている時に無意識に口が開いている(自撮りで確認可)

これらは典型的な口呼吸サインであり、放置すると健康リスクが高まるため、早めの対処が望まれます。

🩺 専門医による診断方法(鼻通気度・舌圧・睡眠検査)

より正確に判断したい場合は、耳鼻咽喉科や歯科での検査がおすすめです。以下のような検査により、原因の特定と改善方法の選択が可能です。

👃 鼻通気度検査(鼻腔通気度測定)

- 鼻の通り具合を専用機器で数値化

- 鼻中隔湾曲症やアレルギー性鼻炎の影響も確認可能

👅 舌圧・口腔筋力の測定

- 「パ・タ・カ」を繰り返し発音するテスト(オーラルディアドコキネシス)

- 舌の押し出す力を測る舌圧検査

- 舌・口輪筋の機能低下が確認でき、MFT(口腔筋機能療法)の必要性がわかる

😴 睡眠時の呼吸検査(ポリソムノグラフィー)

- いびきや無呼吸の有無を調べるための終夜睡眠検査

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断に活用される標準的な検査方法

💪 今日からできる!口呼吸の改善5ステップ

口呼吸は意識とトレーニング、そして生活環境の見直しで十分に改善可能です。ここでは、今日からすぐに取り組める5つのステップを紹介します。

🗣 あいうべ体操・口輪筋トレーニングで舌と筋力を鍛える

まずは、舌の位置と口まわりの筋肉を鍛えることで、自然と口を閉じられる状態を作りましょう。

✅ あいうべ体操(1日3セット)

- 「あ」:大きく口を開けて「アー」

- 「い」:口角を真横に引いて「イー」

- 「う」:口をすぼめて「ウー」

- 「べ」:舌を思いきり前に出して「ベー」

この運動により、舌と頬・口輪筋がバランス良く鍛えられ、舌が正しい位置(上顎)に収まりやすくなります。

✅ 口輪筋ストレッチ

- 唇を「お」の形にすぼめて10秒キープ

- 唇を閉じたまま風船を膨らませる

- 頬を左右にふくらませる

これらは、**口を閉じる力(口唇閉鎖力)**を鍛えるのに有効です。

👃 鼻呼吸の練習法(ストロー呼吸・口閉じテープの活用)

口を閉じる意識を高めることで、鼻呼吸を習慣化できます。

✅ 日中の意識づけ

- ガムを噛む(唇を閉じたまま噛む)

- 舌の先を上前歯の裏側に軽くつける(舌を上顎に固定)

✅ ストロー呼吸トレーニング

- ストローをくわえ、鼻で吸って口で吐く練習

- 呼吸の意識を整える訓練に効果的

✅ 口閉じテープ(就寝用)

- 市販のテープや医療用不織布テープを唇に縦方向に貼るだけ

- 寝ている間の口開き・いびき対策に◎

口閉じテープのやり方

優肌絆 肌にやさしいテープ 不織布(白) 太幅 25mm*4.5m ニトムズ。

敏感肌や赤ちゃんにも使える、お肌にやさしい不織布のテープを就寝時に唇に縦に貼って寝るだけです。

口呼吸の予防になり、口・のどの乾燥、いびきの音を予防し、眠りの質を向上できます。

口閉じ専用テープが他社から販売されていますが、「肌にやさしいテープ」が安くて良いと思います。購入するときは「太幅」をお薦めします。

【amazonnで購入】

【楽天で購入】

🌸 鼻詰まり対策(アレルギー・アデノイド・プール性鼻炎)

鼻が詰まっていては、鼻呼吸もできません。鼻の通りを良くする環境作りも重要です。

✅ 花粉症・アレルギー対策

- 空気清浄機・こまめな掃除でハウスダストを減らす

- 鼻うがい(生理食塩水使用)で鼻腔を洗浄

- 馬油の点鼻で粘膜を保湿・抗菌

馬油(ソンバーユ)点鼻薬のやり方

「あいうべ体操」を発案した「みらいクリニック」院長 今井一彰先生お薦めの馬油(ソンバーユ)を使った点鼻です。

寝る前に1ml程度両方の鼻から垂らすだけです。馬油には固形タイプもありますが、点鼻には液体タイプを使用してください。この液状タイプを鼻腔から入れることで、のどちんこの裏の鼻咽腔の炎症を取っていきます。

馬油の第一の効果として人体の皮膚の完全殺菌も等しい力「完全捕菌」をすること「保湿」であると今井先生は話しています。その為、みらいクリニックでは、馬油の点鼻を指導し、アトピー性皮膚炎にも効果を上げている様です。

【amazonnで購入】

【楽天で購入】

鼻うがいのやり方

鼻腔の炎症を取るのに適したのが鼻うがいです。鼻腔、特に上咽頭部の炎症が取れれば鼻づまりも解消し、結果的に口呼吸の改善にもつながるというわけです。

ボトルを鼻に当て、片手で中央部を押すだけで簡単に使用できます。

口うがいをしても、上咽頭部を綺麗にすることはできません。そこで、鼻うがいを推奨しているのが腎臓内科医師の堀田修先生です。

【amazonnで購入】

【楽天で購入】

✅ アデノイド・鼻中隔湾曲のチェック

- 成長期の子どもは耳鼻咽喉科での検査を推奨

- 必要に応じて投薬や手術による改善も検討

✅ プール後のケア

- プールでの塩素が原因の鼻炎には泳いだ後の鼻うがいを習慣化

🛏 寝具・姿勢・環境の見直しで「無意識の口呼吸」を防ぐ

就寝中の口呼吸対策には、**「寝姿勢」と「空気環境」**の改善が効果的です。

✅ 寝る姿勢

- 仰向けは口が開きやすいため、横向き寝がおすすめ

- 抱き枕を使って横向き姿勢を安定させる

✅ 枕の高さ

- 高すぎると気道が狭くなり口呼吸に

- 適切な高さは5〜10cm程度が目安

✅ 室内環境

- 加湿器を使用して湿度を50〜60%に保つ

- エアコンの風が直接顔に当たらないよう調整

👶 子どものうちから始める口腔機能育成と小児矯正のすすめ

子どもの口呼吸は、発育や歯並び、学力、姿勢にも影響します。早期の予防と介入が将来の健康を守ります。

✅ 自宅でできるトレーニング

- 「あいうべ体操」「ストロー・風船遊び」「よく噛む食習慣」

✅ MFT(口腔筋機能療法)

- 歯科で舌や頬のトレーニング指導を受ける

- 舌の位置異常・口ポカン癖にアプローチ

✅ 小児矯正

- 歯列の乱れ・顎の発育に対し、拡大床やマウスピース矯正で早期対応

- 扁桃腺肥大やアデノイド肥大があれば、耳鼻科と歯科の連携が大切

🏥 自己対策で治らない場合は?専門医の治療アプローチ

口呼吸はトレーニングや生活習慣の改善で治ることが多い一方、症状が重い場合や原因が明確な場合には、専門医による治療が必要です。以下に、医療機関で行われる代表的なアプローチをご紹介します。

🦻 耳鼻咽喉科での検査・鼻中隔湾曲症の治療や手術

口呼吸の原因として多いのが、鼻づまりや鼻の構造的な問題です。耳鼻咽喉科では以下の検査・治療が行われます。

✅ 鼻の通気性検査(鼻腔通気度測定)

- 鼻詰まりの程度や原因(鼻中隔の曲がり、ポリープ、アレルギー)を客観的に評価

✅ 薬物治療

- アレルギー性鼻炎:抗アレルギー薬、ステロイド点鼻薬など

- 副鼻腔炎(蓄膿症):抗生剤や粘液排出を促す薬を処方

✅ 鼻中隔湾曲症に対する手術

- 鼻の仕切りが曲がっていて空気が通りづらい場合に鼻中隔矯正術を実施

- 局所麻酔または全身麻酔で行われ、手術は約1時間・入院は1〜2日が目安

- 術後は鼻呼吸がスムーズになり、自然と口呼吸が改善されるケースも多数

🦷 歯科でのMFT(口腔筋機能療法)・矯正治療の併用

歯科では、舌・唇・頬の機能低下や歯並びの乱れが原因となっているケースに対応します。

✅ MFT(口腔筋機能療法)

- 舌の正しい位置(上顎にピタッとつける)を保つ訓練

- あいうべ体操や口唇ストレッチのような専用の筋機能トレーニング

- 歯科衛生士やMFT専門トレーナーの指導のもとで実施

✅ 矯正治療との併用

- 歯並びが悪く、口が閉じにくい状態では矯正治療を併用

- 舌癖・口呼吸・口元の突出が複合している場合は、MFT + 矯正の組み合わせが最適解

🧑⚕️ 出っ歯・開咬・顎発達異常には拡大床・マウスピース矯正も

特に子どもの場合、成長期を活かした早期治療が効果的です。

✅ 拡大床(非抜歯型の小児矯正)

- 狭い上顎を横に広げて歯が並ぶスペースを作る装置

- 歯列がV字型→U字型へ改善し、口腔容積が増えて舌の位置も安定

✅ マウスピース型矯正(プレオルソなど)

- 柔らかい素材の装置を装着しながら歯列と筋機能を同時に整える

- 舌を正しい位置へ誘導し、口呼吸の原因から改善できる

- 取り外し可能で学校生活への影響が少ないのもメリット

🔎 大人の場合でも、MFTや鼻中隔の治療を行えば改善は十分可能です。

「いつの間にか治る」ものではないため、違和感や不調を感じたら早めの相談をおすすめします。

🌈 まとめ|鼻呼吸を取り戻すことが健康の第一歩

口呼吸は単なる癖ではなく、免疫力の低下・歯並びの乱れ・睡眠障害・発達への影響など、全身に悪影響を及ぼす習慣です。しかし、正しい知識と少しの行動で、今からでも改善できます。

✅ 放置せず、セルフチェック+改善習慣をスタート

「口が乾く」「いびきをかく」「朝の喉が痛い」――

それらはすでに口呼吸が始まっているサインかもしれません。

まずは、簡単なセルフチェックを行い、気になる症状がある場合はあいうべ体操や口閉じテープ、鼻うがいなどの改善策を取り入れてみましょう。

大切なのは、「気づいたら、放置せずに始めること」です。

✅ 簡単トレーニングと生活習慣の見直しで自然に改善

口呼吸は、筋力の衰え・姿勢・睡眠環境・鼻づまりといった、日常の小さな要因が積み重なって起こります。

逆にいえば、それらを見直すことで自然と鼻呼吸に戻すことが可能です。

- 舌の位置を整える「あいうべ体操」

- 睡眠時の「口閉じテープ」や「横向き寝」

- 花粉症やアレルギー対策、鼻うがいでの鼻詰まり解消

日常に取り入れやすいものから始め、続けることが改善のカギです。

✅ 子どもは早期介入、大人も今から始めて変われる!

成長期の子どもは、口呼吸が歯並びや顔立ち、集中力にまで影響します。

早めに気づき、MFT(口腔筋機能療法)や小児矯正で整えることで、将来のリスクを大きく減らすことができます。

もちろん、大人になってからでも遅くはありません。

鼻呼吸を意識し、正しい生活習慣を積み重ねることで、免疫力・睡眠・口腔環境が改善され、健康の土台が整っていきます。

🧭 今日からできることを一歩ずつ。

健康な毎日は、正しい「呼吸」から始まります。

まずは、あなた自身の呼吸と向き合ってみませんか?

江戸川区篠崎で口呼吸にお悩みの方へ|健康を守る正しい呼吸習慣をサポート!

口呼吸は、虫歯・歯周病・口臭の原因となるだけでなく、免疫力の低下や睡眠障害、歯並びの乱れにもつながります。特にお子さまの場合、成長期の口呼吸は歯並びや顎の発育に大きな影響を与えるため、早めの対策が重要です。

当院では、口呼吸の原因診断・改善プログラムを提供し、舌の正しい位置やお口の筋力を鍛えるトレーニングを指導しています。お子さまの矯正治療と併せたアプローチも可能です。

「江戸川区篠崎で口呼吸の改善をお考えの方は、ぜひ当院へご相談ください!」

まずはお気軽にご予約を!あなたの健康をサポートします。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。