- 1. 【🎞️36秒】親知らず抜歯の流れを徹底解説|横向き・埋没歯にも対応した安心の抜き方ガイド

- 2. 🪓親知らずの抜き方とは?まずは基本を解説

- 2.1. 🔍親知らずの種類(垂直・水平・半埋伏など)

- 2.2. 🧠生え方による抜歯の難易度と方法の違い

- 2.3. 🏥抜歯の判断基準:抜くべき?そのまま?

- 3. 👨⚕️親知らずの抜歯手順|事前準備から術後ケアまで

- 3.1. 📸レントゲンによる診断

- 3.2. 💉局所麻酔の方法と安全性

- 3.3. 🛠歯を分割する?骨を削る?実際の抜き方ステップ

- 3.4. ⏳抜歯にかかる時間の目安

- 4. ✅親知らず抜歯の流れを徹底解説|横向き・埋没歯にも対応した安心の抜き方ガイド

- 4.1. 💉親知らず抜歯における局所麻酔のステップ

- 4.1.1. ✅【STEP1】浸潤麻酔(しんじゅんますい)

- 4.1.2. ✅【STEP2】注射の痛みを軽減する工夫

- 4.1.3. ✅【STEP3】伝達麻酔の併用(必要に応じて)

- 4.1.4. ⚠️【注意】下歯槽管(下顎神経)損傷のリスク

- 4.2. ✂️親知らず抜歯における歯茎の切開ステップ

- 4.2.1. ✅【STEP1】親知らずの上の歯茎をメスで切開

- 4.2.2. ✅【STEP2】骨膜剥離子で歯肉を開く

- 4.2.3. ✅【STEP3】半埋伏の親知らずも切開が必要

- 4.3. 🛠親知らず抜歯における骨の削除ステップ

- 4.3.1. ✅【STEP1】骨切削用バーで歯冠上の骨を削る

- 4.3.2. ✅【STEP2】歯冠部が露出し、抜歯準備が整う

- 4.3.3. ⚠️【STEP3】骨の削除量と腫れの関係に注意

- 4.4. ✂️親知らず抜歯における歯冠と歯根の分離ステップ

- 4.4.1. ✅【STEP1】真横に埋まった親知らずはそのままでは抜けない

- 4.4.2. ✅【STEP2】長めのバーで歯冠と歯根を切断・分離

- 4.4.3. ✅【STEP3】歯冠部→歯根部の順に取り除く

- 4.5. 🦷親知らずの歯根を抜歯するステップ

- 4.5.1. ✅【STEP1】ヘーベルやルートチップで歯根を脱臼させる

- 4.5.2. ✅【STEP2】歯根の数や形に応じて分割処置を行う

- 4.6. 🧼親知らず抜歯後の処置|洗浄・止血・縫合のステップ

- 4.6.1. ✅【STEP1】抜歯窩(ばっしか)の洗浄

- 4.6.2. ✅【STEP2】抜歯窩を出血でしっかり満たす

- 4.6.3. ✅【STEP3】スポンゼルで止血と血餅の保持

- 4.6.4. ✅【STEP4】切開した歯茎の縫合(抜糸は約1週間後)

- 5. 🧊抜歯後の過ごし方|痛み・腫れ・出血への対応

- 5.1. 💊痛み止め・抗生物質の正しい使い方

- 5.2. 🥢食事の注意点とおすすめの食べ物

- 5.3. 🚿うがいや歯磨きはいつから?

- 5.4. 🛌安静にするべき時間・入浴や運動の制限は?

- 6. 😷トラブル予防|術後に注意したいリスクとは?

- 6.1. 🧱ドライソケットとは?防ぐためのポイント

- 6.2. 🦠感染・腫れが続いた場合の対処法

- 6.3. 📞受診すべき症状の見分け方

- 7. ❓横向きに完全埋没した親知らずは抜かなくていいの?

- 7.1. ✅【CASE1】痛みや炎症がない場合は経過観察も選択肢

- 7.2. ✅【CASE2】口腔内と遮断されていれば感染の心配は少ない

- 7.3. ✅【POINT】抜歯の判断は定期的な経過観察がカギ

- 8. 💰親知らずの抜歯にかかる費用と保険の話

- 8.1. 🧾保険適用の条件と自己負担の目安

- 8.2. 🏥大学病院紹介になるケースとは

- 8.3. 💰埋没した親知らず(水平埋伏智歯)の抜歯保険点数

- 9. 📍よくある質問(Q&A)|患者さんの不安に答えます

- 9.1. ❓どのくらい痛い?怖くない?

- 9.2. ❓仕事や学校は何日休むべき?

- 9.3. ❓妊娠中・授乳中でも抜ける?

- 10. 📚まとめ|親知らずの抜き方を正しく知って安心の抜歯へ

- 11. 江戸川区篠崎で横向きに完全埋没した親知らずの抜歯をご希望の方へ

- 12. 【動画】水平埋伏智歯の抜き方と難易度別の抜歯時間

- 13. 筆者・院長

親知らずの抜歯に不安を感じていませんか?

「どんな風に抜くの?」「痛くないの?」「どれくらい腫れるの?」と、疑問や恐怖心を抱く方は少なくありません。

親知らずはその生え方や位置によって、抜き方や治療内容が大きく異なる歯です。中には、抜く必要がないケースや、大学病院での外科処置が必要なケースもあります。

この記事では、親知らずの抜き方を中心に、抜歯前の診断・実際の手術の流れ・術後のケア・費用やリスクまで、患者さんが知っておきたいポイントをわかりやすく解説しています。

✅これから親知らずの抜歯を考えている方

✅不安をなくして安心して治療にのぞみたい方

そんなあなたのための「親知らず抜歯完全ガイド」です。

【🎞️36秒】親知らず抜歯の流れを徹底解説|横向き・埋没歯にも対応した安心の抜き方ガイド

🪓親知らずの抜き方とは?まずは基本を解説

親知らずは、20代前後で最後に生えてくる永久歯です。多くの場合、スペース不足や向きの問題からまっすぐ生えず、抜歯が必要になることがあります。ここでは、親知らずの種類や抜歯の難易度、そして抜くべきかどうかの判断基準について詳しくご紹介します。

🔍親知らずの種類(垂直・水平・半埋伏など)

親知らずの生え方にはいくつかのパターンがあります。

- 垂直埋伏:歯ぐきや骨の中にまっすぐ埋まっている状態。抜歯は比較的容易です。

- 水平埋伏:歯が完全に横向きに埋まっており、隣の歯を圧迫しているケース。骨を削るなど外科的処置が必要で、抜歯は難易度が高くなります。

- 斜め埋伏:歯が斜めに傾いている状態。ケースによっては炎症や痛みの原因になります。

- 半埋伏:歯の一部だけが歯ぐきから見えている状態。歯周病や虫歯のリスクが高まります。

🧠生え方による抜歯の難易度と方法の違い

親知らずの位置や角度によって、抜歯の方法や時間、術後の腫れ方も大きく異なります。

| 生え方 | 抜歯方法 | 難易度 | 腫れ・痛みの可能性 |

|---|---|---|---|

| まっすぐ生えている | 通常の抜歯 | 低 | 少ない |

| 横向き・斜め | 歯を分割・骨の削合が必要 | 高 | 大きく腫れることも |

| 深く埋まっている | 口腔外科での処置が必要 | 非常に高い | 強い痛みの可能性 |

特に水平埋伏歯はCT撮影や大学病院での外科的処置が必要なこともあります。

🏥抜歯の判断基準:抜くべき?そのまま?

親知らずはすべて抜く必要があるわけではありません。以下のような場合は抜歯が推奨されます。

- 隣の歯を圧迫している(歯並びが悪化)

- 虫歯や歯周病のリスクが高い

- 痛み・腫れ・違和感がある

- 繰り返し炎症を起こす

逆に以下のような場合は、抜かずに経過観察を選ぶこともあります。

- 完全に骨の中に埋まっており症状がない

- まっすぐ生えていて清掃がしやすい

親知らずは「いつか痛くなるかも…」と不安を抱えたまま放置するよりも、歯科医院でレントゲン検査を受け、専門的な判断を仰ぐことが安心につながります。

👨⚕️親知らずの抜歯手順|事前準備から術後ケアまで

親知らずの抜歯は、多くの方にとって不安を感じる治療のひとつですが、実際には計画的に行えば安全で確実な処置です。ここでは、抜歯に至るまでの準備から、実際の手術の流れ、術後のケアまでをわかりやすく解説します。

📸レントゲンによる診断

抜歯の前には、必ずパノラマレントゲンで歯の状態を確認します。

- 親知らずの向きや深さ

- 神経や上顎洞との距離

- 周囲の骨の状態

これらを詳しく把握することで、安全な抜歯計画を立てることができます。特に神経に近い場合はCT撮影が重要で、事前のリスク回避につながります。

💉局所麻酔の方法と安全性

抜歯は局所麻酔で行われるため、基本的に治療中の痛みはありません。

- 麻酔の注射は、歯ぐきや歯の周囲に数カ所行います

- 注射時にチクッとする程度で、数分で効果が出てきます

- 麻酔が効いている間に、痛みなく抜歯が行えます

麻酔が切れた後は痛み止めを使用することで、ほとんどの患者さんが日常生活を送れます。

🛠歯を分割する?骨を削る?実際の抜き方ステップ

親知らずの抜き方は、生え方や位置により異なります。

- 歯ぐきを切開(埋まっている場合)

- 骨の削合(歯の周囲の骨を削ることがあります)

- 歯の分割(横向きの場合、歯を数個に分けて取り出します)

- 歯の摘出と洗浄

- 縫合と止血処置

まっすぐ生えた親知らずであれば、上記のような工程を経ずに簡単に抜けることもあります。

⏳抜歯にかかる時間の目安

抜歯の所要時間は症例によって大きく異なります。

| 抜歯の難易度 | 所要時間の目安 |

|---|---|

| 上のまっすぐな親知らず | 約10〜20分 |

| 下の半埋伏・斜め | 約30〜60分 |

| 完全埋伏・水平 | 60分以上(外科処置含む) |

※事前説明や麻酔準備、術後の止血確認まで含めると、1時間〜1時間半ほどの時間を確保しておくと安心です。

✅親知らず抜歯の流れを徹底解説|横向き・埋没歯にも対応した安心の抜き方ガイド

💉親知らず抜歯における局所麻酔のステップ

✅【STEP1】浸潤麻酔(しんじゅんますい)

- 真横に埋まった水平埋伏智歯を抜くには、浸潤麻酔がしっかり効いていることが大前提です。

- 歯ぐきの表面から薬剤を浸透させ、痛みを感じにくい状態を作ります。

✅【STEP2】注射の痛みを軽減する工夫

- 表面麻酔:注射の針を刺す前に、歯ぐきの表面に麻酔を塗って痛みを和らげます。

- シリジェット:針を使わず圧力で麻酔液を注入する機器で、針を刺す痛み自体を回避できます。

✅【STEP3】伝達麻酔の併用(必要に応じて)

- 下の親知らず周辺は、骨が厚く硬いため浸潤麻酔が効きにくいことがあります。

- その場合は、**下顎神経に直接麻酔を効かせる「伝達麻酔」**を併用します。

- 顎の片側全体が麻痺するため、広範囲の痛みをコントロール可能です。

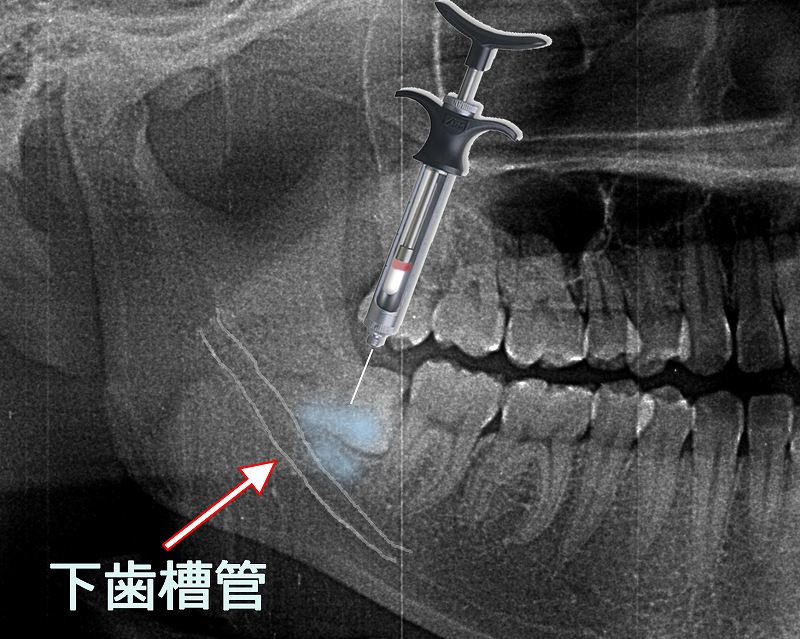

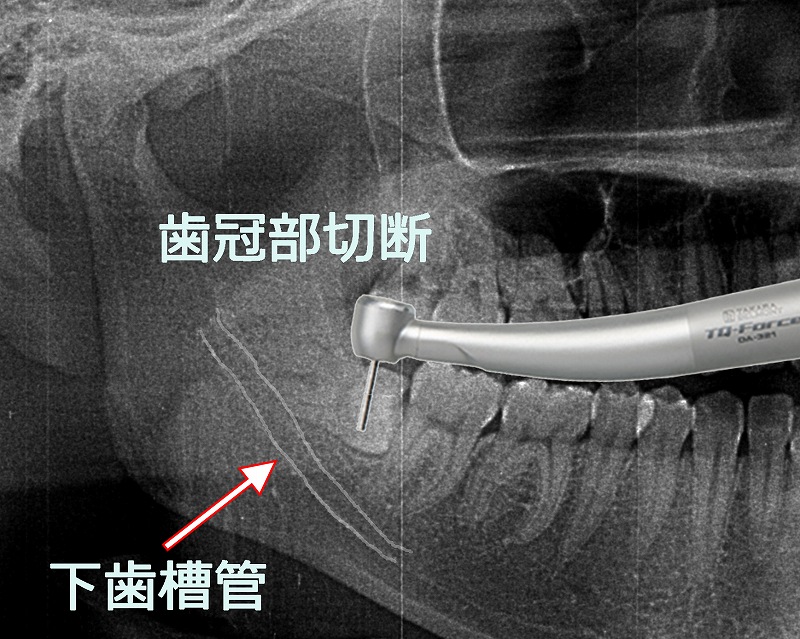

⚠️【注意】下歯槽管(下顎神経)損傷のリスク

- 伝達麻酔では、歯根と下歯槽管の距離を事前に正確に把握することが重要です。

- 万一、神経に近すぎる場合は、伝達麻酔ではなく浸潤麻酔で対応することがあります。

✂️親知らず抜歯における歯茎の切開ステップ

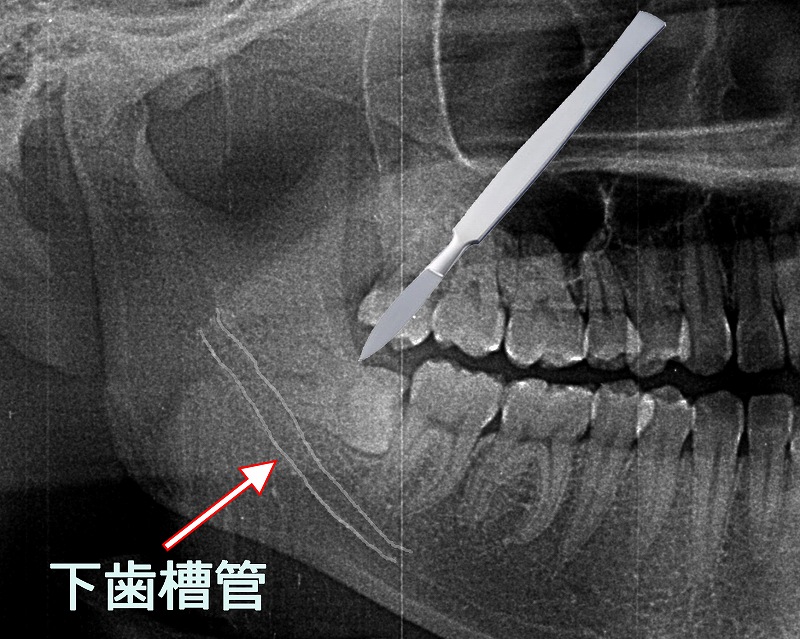

✅【STEP1】親知らずの上の歯茎をメスで切開

- 完全に埋没している親知らずの場合、まず歯ぐきをメスで切開して内部を露出させる必要があります。

- 切開する範囲は、親知らずの位置・方向・深さによって変わります。

✅【STEP2】骨膜剥離子で歯肉を開く

- メスで切開した後、**骨膜剥離子(こつまくはくりし)**という器具を使って、歯肉を左右に開きます。

- この操作により、親知らずの歯冠の一部と、それを覆っている骨の表面が見えるようになります。

✅【STEP3】半埋伏の親知らずも切開が必要

- 親知らずが少しだけ歯ぐきの外に出ている“半埋伏”状態でも、基本的に切開は必要です。

- そのままでは視野が狭く、安全な抜歯ができないため、骨や歯冠をしっかり確認できるようにします。

📝POINT

歯茎の切開は、親知らずの正確な位置を確認し、安全に抜歯するために不可欠な工程です。術後はこの部位を縫合して治癒を促します。

🛠親知らず抜歯における骨の削除ステップ

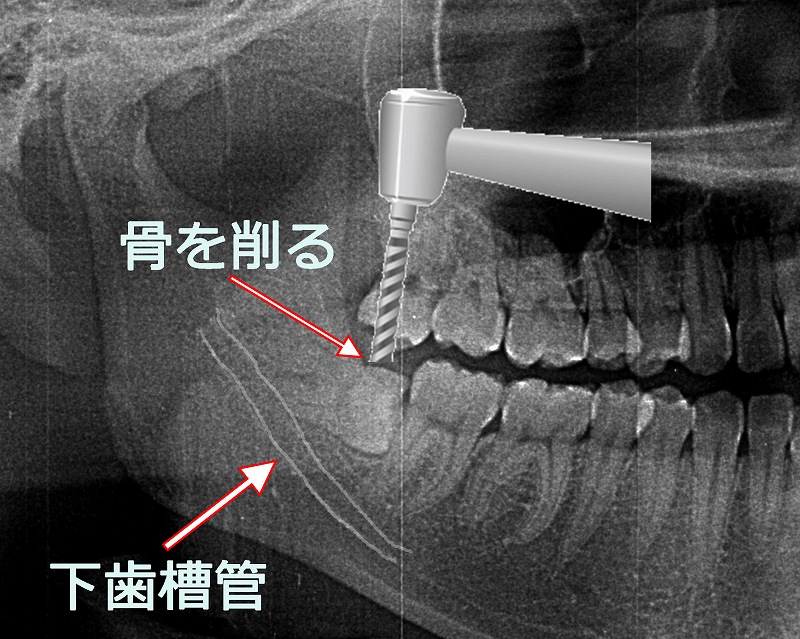

✅【STEP1】骨切削用バーで歯冠上の骨を削る

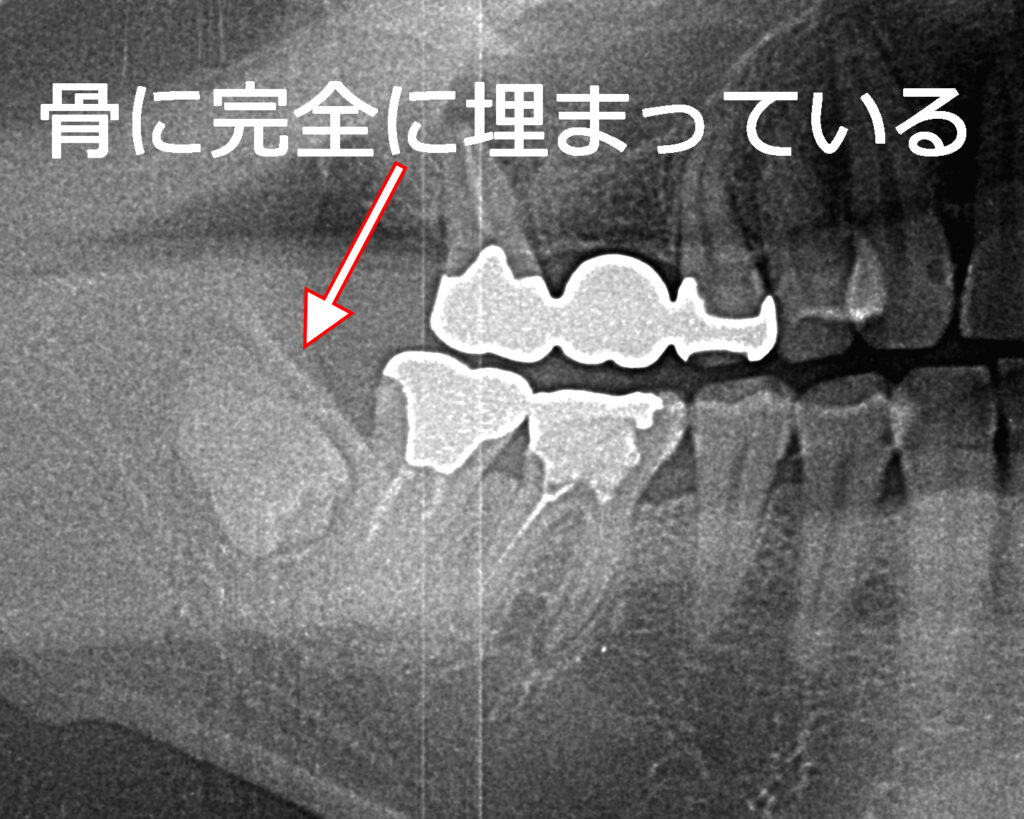

- 完全に骨の中に埋まった**水平埋伏智歯(真横向きの親知らず)**の歯冠は、歯槽骨に覆われています。

- 抜歯の第一段階として、骨切削用バー(専用のドリル)を使って歯冠上部の骨を削り取る必要があります。

✅【STEP2】歯冠部が露出し、抜歯準備が整う

- 骨の一部を削除することで、親知らずの歯冠部(頭の部分)がようやく姿を現します。

- この露出により、歯の分割や抜歯器具の挿入が可能になり、抜歯の作業へと移行できます。

⚠️【STEP3】骨の削除量と腫れの関係に注意

- 骨を削る量が多くなるほど、術後の腫れや痛みのリスクが高まる傾向があります。

- そのため、術者は視野と安全性を確保しつつ、できるだけ最小限の骨削除にとどめるよう配慮しています。

📝POINT

骨の削除は親知らず抜歯の中でも技術的に重要な工程です。無理に削りすぎず、正確な判断のもとで行うことで、術後トラブルの予防にもつながります。

✂️親知らず抜歯における歯冠と歯根の分離ステップ

✅【STEP1】真横に埋まった親知らずはそのままでは抜けない

- 水平に埋まっている親知らず(水平埋伏智歯)は、手前の第二大臼歯と密接しているため、そのままでは引き抜けません。

- 抜歯スペースが足りず、隣の歯を傷つけるリスクも高いため、特殊なアプローチが必要です。

✅【STEP2】長めのバーで歯冠と歯根を切断・分離

- その解決策として、長めの骨切削用バーを使用し、歯冠と歯根の間を切断します。

- この工程により、歯冠部(上部)と歯根部(下部)が分離され、分割抜歯が可能になります。

✅【STEP3】歯冠部→歯根部の順に取り除く

- 切断後、まず歯冠部を先に取り除き、空いたスペースを利用して歯根部を丁寧に抜歯します。

- この順番により、周囲の骨や神経へのダメージを最小限に抑えながら、安全に抜歯を進行できます。

📝POINT

歯の分割抜歯は、特にスペースの限られた下顎の親知らずで多く行われる高度な手技です。熟練した技術と精密な切削が求められます。

🦷親知らずの歯根を抜歯するステップ

✅【STEP1】ヘーベルやルートチップで歯根を脱臼させる

- 歯冠を取り除いたあとは、歯根(ルート)を抜去する工程に入ります。

- ヘーベル(エレベーター)やルートチップといった専用の器具を使い、歯根を骨から少しずつ動かして脱臼させます。

- この操作により、無理な力を加えずに、根を安全に抜くことが可能になります。

✅【STEP2】歯根の数や形に応じて分割処置を行う

- レントゲンで確認すると、親知らずの歯根は2本以上に分かれていることが多く、根の先が開いているケースもあります。

- そのような場合は、各歯根を切断して1本ずつ分けて抜歯することで、周囲の骨や神経への負担を最小限に抑えます。

📝POINT

歯根の抜歯には、器具の角度・力のかけ方・根の方向を的確に見極める技術が求められます。根が湾曲している、細い、開いているなど、個々の形状に応じた対応が重要です。

🧼親知らず抜歯後の処置|洗浄・止血・縫合のステップ

✅【STEP1】抜歯窩(ばっしか)の洗浄

- 抜歯後の穴(抜歯窩)には、歯や骨の削りカスが残っています。

- これを生理食塩水や次亜塩素酸水でやさしく洗浄し、清潔な状態に保ちます。

- ⚠️強く洗いすぎると血餅(血のかたまり)ができにくくなり、ドライソケットのリスクが上がるため注意が必要です。

- 次亜塩素酸水には術後感染を防ぐ効果も期待できます。

✅【STEP2】抜歯窩を出血でしっかり満たす

- 洗浄後、抜歯窩を十分な血液で満たすことが非常に重要です。

- もし自然な出血が不十分な場合は、骨の表面を軽くこすって出血を促進します。

- 血液が少ないと、血餅形成が不完全となり、治癒遅延やドライソケットを引き起こす可能性があります。

✅【STEP3】スポンゼルで止血と血餅の保持

- 抜歯窩に**コラーゲンスポンジ(スポンゼル)**を挿入します。

- スポンゼルには、過剰出血を抑える止血効果と、形成された血餅を安定させる作用があります。

- これにより、術後の痛みや腫れ、感染リスクを軽減する効果もあります。

✅【STEP4】切開した歯茎の縫合(抜糸は約1週間後)

- 切開して開いた歯ぐきを縫い合わせて閉鎖します。

- 通常、縫合後7日程度で抜糸を行います。

- なお、親知らずの一部が歯ぐきから出ている場合は、縫合に必要な歯肉が不足し、完全に閉じられないこともあります。

- 開いた部分から出血が続くと、治癒が遅れる原因になるため、止血管理が非常に重要です。

📝POINT

抜歯の成功は「抜いた後の処置」にかかっています。洗浄・止血・縫合の丁寧な対応が、トラブルの予防とスムーズな治癒を実現します。

🧊抜歯後の過ごし方|痛み・腫れ・出血への対応

親知らずの抜歯後は、体にとっては“外科処置後”と同じ状態。しっかりとケアを行うことで、腫れや痛みを最小限に抑え、早期回復を目指しましょう。ここでは、抜歯後のセルフケアのポイントを項目別に詳しく解説します。

💊痛み止め・抗生物質の正しい使い方

抜歯後には、以下の薬が処方されることが多いです。

- 痛み止め(鎮痛薬):処方されたタイミングで飲み始め、痛みが強くなる前に服用を継続するのが効果的です。

- 抗生物質:細菌感染を防ぐために処方されます。途中でやめず、指示された日数分きちんと服用してください。

※市販薬を自己判断で追加しないよう注意しましょう。

🥢食事の注意点とおすすめの食べ物

抜歯当日~翌日は、出血を防ぐため刺激の少ない食事を心がけてください。

避けるべき食べ物

- 熱い汁物、辛いもの、アルコール類

- 硬いもの(せんべい・ナッツ)

- 粘着性のあるもの(餅・ガム)

おすすめの食べ物

- 冷ましたおかゆ・うどん

- ヨーグルト・プリン

- スムージー・ゼリー

抜歯側で噛まない工夫も大切です。

🚿うがいや歯磨きはいつから?

抜歯直後の強いうがいは厳禁です。血のかたまり(血餅)が流れてしまい、治癒が遅れたり「ドライソケット」の原因になります。

| タイミング | ケア内容 |

|---|---|

| 当日 | うがいは控えめに。歯磨きは抜歯部位を避けて行う。 |

| 翌日以降 | やさしいうがい、周囲の歯も含めて歯磨きを再開。抜歯部位は触れないよう注意。 |

| 3日目以降 | 少しずつ通常通りに戻す。刺激の強いうがい薬は控える。 |

🛌安静にするべき時間・入浴や運動の制限は?

抜歯後は、安静第一です。血圧が上がる行為は出血を引き起こす可能性があります。

- 当日~翌日は入浴・運動を避け、シャワー程度にとどめましょう。

- 激しい運動、長時間の外出は2~3日後まで控えるのが理想です。

- 出血が止まらない、痛みが強いときは早めに再診を。

😷トラブル予防|術後に注意したいリスクとは?

親知らずの抜歯後は、多くの場合スムーズに回復しますが、まれにトラブルが起こることもあります。ここでは、特に注意すべき症状とその予防・対処法について詳しくご説明します。

🧱ドライソケットとは?防ぐためのポイント

**ドライソケット(乾燥性骨炎)**とは、抜歯後の傷口にできる「血餅(血のかたまり)」がはがれてしまい、骨が露出して激しい痛みが続く状態です。

🔺 主な原因

- 抜歯直後の強いうがい

- 指や舌で傷口を触る

- 喫煙・アルコール摂取

✅ 予防ポイント

- 抜歯当日は強いうがいを避ける

- 傷口を絶対に触らない

- タバコは少なくとも3日間は控える

痛みが数日後に強くなり、ズキズキと響く場合は、ドライソケットの可能性あり。早めに歯科医院を受診しましょう。

🦠感染・腫れが続いた場合の対処法

抜歯後は一時的な腫れや痛みがありますが、次のような症状が長引く場合は感染の可能性があります。

- 3日以上たっても腫れや熱っぽさが引かない

- 傷口から膿のようなものが出る

- 嫌なにおいがする

- 発熱がある

🔹 対処法

- 処方された抗生物質を正しく飲む

- 自己判断で市販薬やうがい薬を使用しない

- 症状が強い場合は我慢せず受診

感染は早期対応が重要です。

📞受診すべき症状の見分け方

以下のような場合は、すぐに歯科医院へ連絡することをおすすめします。

📍 受診が必要な症状チェックリスト

- 抜歯から24時間以上たっても出血が止まらない

- 痛みが日ごとに強くなっている

- 口が開けづらくなった

- 顔の腫れが広がっている(左右非対称に腫れる)

- 頭痛や発熱などの全身症状がある

🗨「おかしいな」と感じたら遠慮せず相談を。症状が軽いうちの対応が、回復を早めるカギです。

❓横向きに完全埋没した親知らずは抜かなくていいの?

✅【CASE1】痛みや炎症がない場合は経過観察も選択肢

- 親知らずが**横向きかつ完全に骨の中に埋まっている(完全埋伏)**場合、必ずしも抜歯が必要とは限りません。

- レントゲンで確認し、歯が口腔内と完全に接していない状態であれば、細菌感染のリスクが低く、痛みや腫れが出ないことがあります。

✅【CASE2】口腔内と遮断されていれば感染の心配は少ない

- 完全埋伏の場合、親知らずが歯ぐきや骨で密閉されており、外界と接触していないため、

→ 虫歯や歯周病の原因菌が入り込むことがなく、炎症を起こしにくいとされます。 - このようなケースでは、「無理に抜かず経過観察」という判断も十分にあり得ます。

✅【POINT】抜歯の判断は定期的な経過観察がカギ

- 完全に埋まっていても、将来的に歯が動いたり、周囲の骨が変化したりすることもあるため、油断は禁物です。

- レントゲンによる定期的なモニタリングを行いながら、変化があれば早めに対応するのが理想です。

- 症状がなければ「抜かない」選択も立派な治療方針の一つです。

📝結論:

「横向きに完全に埋まっていて、痛みも腫れもない」親知らずは、抜歯しないで様子を見るという選択肢も安全な判断です。ただし、**放置ではなく“観察下での非抜歯”**という位置づけで、歯科医師の指導のもと継続管理しましょう。

💰親知らずの抜歯にかかる費用と保険の話

親知らずの抜歯を検討する際、「費用はどれくらいかかるのか?」「保険は使えるのか?」といった疑問をお持ちの方は多いでしょう。ここでは、抜歯にかかるおおよその費用と、保険適用の条件、そして大学病院に紹介されるケースについて解説します。

🧾保険適用の条件と自己負担の目安

親知らずの抜歯は、原則として保険適用です。美容目的ではなく、炎症や痛み、将来的なリスクを防ぐ目的であれば、ほとんどの場合健康保険が適用されます。

| 抜歯の内容 | 保険診療での自己負担(3割負担の場合) |

|---|---|

| 簡単な抜歯(上の親知らずなど) | 約2,000〜3,000円 |

| 外科処置を伴う抜歯(水平埋伏など) | 約5,000〜7,000円 |

| CT検査を伴う場合 | プラス約3,000〜5,000円 |

| 術後の薬代 | 数百円〜1,000円程度 |

※上記はあくまで目安であり、医院ごとに若干異なります。自費診療ではなく、ほとんどの方が保険内で治療できます。

🏥大学病院紹介になるケースとは

以下のようなケースでは、一般歯科医院では対応が難しく、大学病院や口腔外科専門の施設に紹介されることがあります。

🔍紹介となる主なケース:

- 下顎の親知らずが神経に近い

- リスクが高いと判明した場合

- 水平埋伏で骨を大きく削る必要がある

- 全身麻酔や入院が必要な場合

- 全身疾患(糖尿病・心疾患など)をお持ちの方

大学病院では、CTやモニタリング体制が整っているため、難症例にも安全に対応可能です。ただし、紹介状の発行や、事前の検査・診察が必要になるため、初回受診から実際の抜歯までに日数がかかる点に注意しましょう。

💰埋没した親知らず(水平埋伏智歯)の抜歯保険点数

| 内容 | 保険点数 | |

|---|---|---|

| 埋伏歯 | 骨に完全に埋まっている歯 | 1,054点 |

| 下顎埋伏歯加算 | 下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合 | +120点 |

※ 横向きに埋まった下の親知らずの抜歯費用は1,174点なので、一部負担金が3割とすれば3,520円となります。さらに、パノラマレントゲンの費用が1,500円程度、初再診料、処方箋料などがかかります。薬は投薬内容により費用が異なりますが、別途薬局に支払う必要があります。

📌POINT

「自分の親知らずがどのくらいの難易度か」「保険でできるか」など、まずはレントゲンで診断を受けるのが第一歩です。

📍よくある質問(Q&A)|患者さんの不安に答えます

親知らずの抜歯に対して、患者さんからよく寄せられる疑問をまとめました。不安を軽減し、安心して治療を受けられるよう、ぜひご参考ください。

❓どのくらい痛い?怖くない?

🦷治療中の痛みは、ほとんどありません。

抜歯は局所麻酔をしてから行うため、処置中に痛みを感じることはほぼゼロです。違和感や圧迫感はあるものの、「抜いている感覚」は鈍くなっています。

🧊術後の痛みは個人差あり。

痛みは術後2〜3日がピークですが、痛み止めの服用でコントロール可能です。ドライソケットなどの合併症を避けるために、術後の注意点を守ることが大切です。

😌不安な方には「笑気麻酔」や「静脈内鎮静法」などの選択肢も。

特に「歯科恐怖症」の方には対応できる医院も増えていますので、遠慮なくご相談ください。

❓仕事や学校は何日休むべき?

🏫軽度の抜歯なら翌日から出勤・登校も可能です。

上の親知らずやまっすぐ生えているタイプの抜歯であれば、痛みも腫れも軽く、翌日には通常生活が可能な場合もあります。

⏳下顎の横向きや埋伏歯の場合は、1〜3日の休養がおすすめ。

特に腫れやすい抜歯では、最低でも翌日までの休みを確保するのが無難です。営業職や人と会う仕事の場合は、2〜3日の余裕を見ておくと安心です。

❓妊娠中・授乳中でも抜ける?

🤰妊娠中も、時期と症例によっては抜歯可能です。

- **安定期(妊娠5~8ヶ月)**であれば、歯科治療全般に比較的安全な時期とされています。

- 麻酔や処方薬も、妊婦さんに配慮したものを使用可能です。

⚠️ただし以下の点に注意しましょう。

- 妊娠初期や後期はリスクが高いため、急を要さない限り避けるのが一般的。

- 母乳育児中も抜歯は可能ですが、処方薬の種類については歯科医師と相談を。

📝かかりつけ産婦人科との連携も大切ですので、事前に妊娠の有無は必ず伝えてください。

📚まとめ|親知らずの抜き方を正しく知って安心の抜歯へ

親知らずの抜き方には、歯の生え方や深さによってさまざまな方法があります。特に横向きや埋まっている親知らずは、事前の診断と適切な治療計画が不可欠です。

抜歯は不安なものですが、正しい知識があれば、過度に怖がる必要はありません。術中の痛みは麻酔で抑えられ、術後の腫れや痛みもセルフケアで軽減できます。

🔸この記事でお伝えしたポイント

- 親知らずには「抜いた方がよい」ケースと「様子を見る」ケースがある

- レントゲンやCTで、正確な診断を受けることが大切

- 抜歯後は、正しいケアと無理のない生活が回復のカギ

- 痛みやトラブルが心配な方は、口腔外科や大学病院での対応も可能

🦷まずは歯科医院での診断から始めてみませんか?

当院では、親知らずの状態を丁寧に診察し、最適な抜歯方法をご提案しています。

「抜くのが不安」「痛みをできるだけ抑えたい」といったご相談もお気軽にどうぞ。

江戸川区篠崎で横向きに完全埋没した親知らずの抜歯をご希望の方へ

当院では、親知らずの状態を的確に診断し、一人ひとりに合った抜歯方法をご提案しています。事前チェックや、できるだけ痛みを抑えた処置で、安心して抜歯を受けていただけます。

「横向きに生えている」「腫れてきた」「抜くべきか悩んでいる」など、どんなお悩みもお気軽にご相談ください。必要に応じて、大学病院との連携による難症例対応も行っています。

江戸川区篠崎で親知らず治療をご検討中の方は、まずは当院での検査から。

不安を「安心」に変える診療で、あなたのお口の健康をサポートします。

【動画】水平埋伏智歯の抜き方と難易度別の抜歯時間

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。