- 1. 【🎬47秒】歯周病菌ピラミッドとは?毒性ランクで見る予防の優先順位

- 2. 💡そもそも歯周病菌とは?

- 2.1. 🦠歯周病菌の正体とは?

- 2.2. 🧫代表的な歯周病菌の種類(P. gingivalis など)

- 2.3. 🔍むし歯菌との違い

- 3. 🧪歯周病菌がもたらすメカニズム

- 3.1. ⚙️バイオフィルムとプラークの形成

- 3.2. 🧬歯周ポケットへの侵入と炎症反応

- 3.3. 🩸出血・腫れ・膿など症状との関係

- 3.3.1. 🦷 状況の概要

- 3.3.2. 🔬 主な原因と考えられる疾患

- 3.3.3. 💉 症状の特徴

- 3.3.4. 🏥 対応・治療の方向性

- 3.3.5. 🧠 まとめ

- 4. 🦠歯周病は歯周病原菌による感染症

- 4.1. 🧬歯周病菌によるバイオフィルム形成の3ステップ

- 4.1.1. ✅ STEP1:歯垢(プラーク)の成熟

- 4.1.2. ✅ STEP2:バイオフィルムの形成

- 4.1.3. ✅ STEP3:歯周病の発症

- 4.2. 🦷当院のメンテナンス:エアフローで歯周病菌を除去!

- 5. 🧍歯周病菌と全身疾患の深い関係

- 5.1. ❤️心疾患や脳梗塞との関連性

- 5.2. 🤰低体重児出産など妊婦への影響

- 5.3. 🧠糖尿病・アルツハイマー・リウマチとの相互作用

- 6. 🏠歯周病菌はどこから来る?うつるの?

- 6.1. 👄感染経路(キス・箸・食べ物の共有)

- 6.2. 👶親から子どもへ移るケース

- 6.2.1. 🛡️家族内での予防策

- 7. 🦠歯周病の原因菌をピラミッドで解説!毒性ランク別に分類

- 7.1. 🔍歯周病菌とは?

- 7.2. 🏔️歯周病菌のピラミッド構造

- 7.2.1. 🔴最上層:Red complex(レッドコンプレックス)=高リスク

- 7.2.2. 🟠中層:Orange complex(オレンジコンプレックス)=中リスク

- 7.2.3. 🟢🟣🟡🔵下層:Blue/Purple/Green/Yellow complex=低リスク

- 7.3. 👶歯周病菌が感染するタイミング(年齢別リスク)

- 8. 🧒小学校低学年で始まる歯周病菌感染

- 8.1. 🔵低リスクの歯周病菌とは?

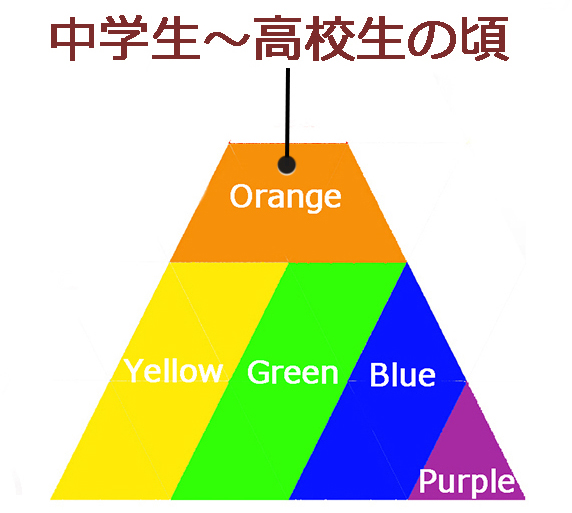

- 8.2. 👨🎓中学生〜高校生で感染する歯周病菌

- 8.2.1. 🟠中リスクのオレンジコンプレックス

- 8.3. 🧑❤️💋🧑大学生以降に感染する歯周病菌

- 8.3.1. 🔴高リスクのレッドコンプレックス

- 8.4. 🧪感染経路まとめ|子どもから大人まで注意したいこと

- 9. 🧑🎓学生から始まる歯周病菌感染:長い年月をかけた進行の真実

- 9.1. 🦷歯周病は“慢性疾患”である

- 9.1.1. 📈歯周病菌の感染は段階的に進む

- 9.1.2. 🕰️歯周病は数十年かけて進行する

- 9.1.3. 🧼正しいセルフケアで進行を防げる

- 9.1.4. ⚠️歯周病の初期症状は気付きにくい

- 9.1.5. 🏥発症したら歯科での継続ケアが重要

- 10. 🧼歯周病菌を減らす予防・ケア方法

- 10.1. 🪥正しいブラッシングと歯間清掃

- 10.2. 🧴抗菌成分入りの歯みがき粉や洗口液の活用

- 10.3. 🦷定期的な歯科でのプロフェッショナルケア

- 11. 🧬最新研究と歯周病菌の検査法

- 11.1. 🧪リアルタイムPCR検査とは?

- 11.2. 🧬歯周病菌のタイプ別リスク評価

- 11.3. 🧑⚕️検査を受けるタイミングと費用

- 12. 📚よくある質問(Q&A)

- 12.1. ❓歯周病菌は自然に消えるの?

- 12.2. ❓免疫力で歯周病菌に勝てるの?

- 12.3. ❓子どものうちからケアすべき?

- 13. 📝まとめ|歯周病菌を正しく理解して予防につなげよう

- 14. 🦷 江戸川区篠崎で歯周病菌の検査・予防をご希望の方へ

- 15. 筆者・院長

✏️あなたの口の中に、歯ぐきを静かに蝕む“見えない敵”が潜んでいることをご存じですか?

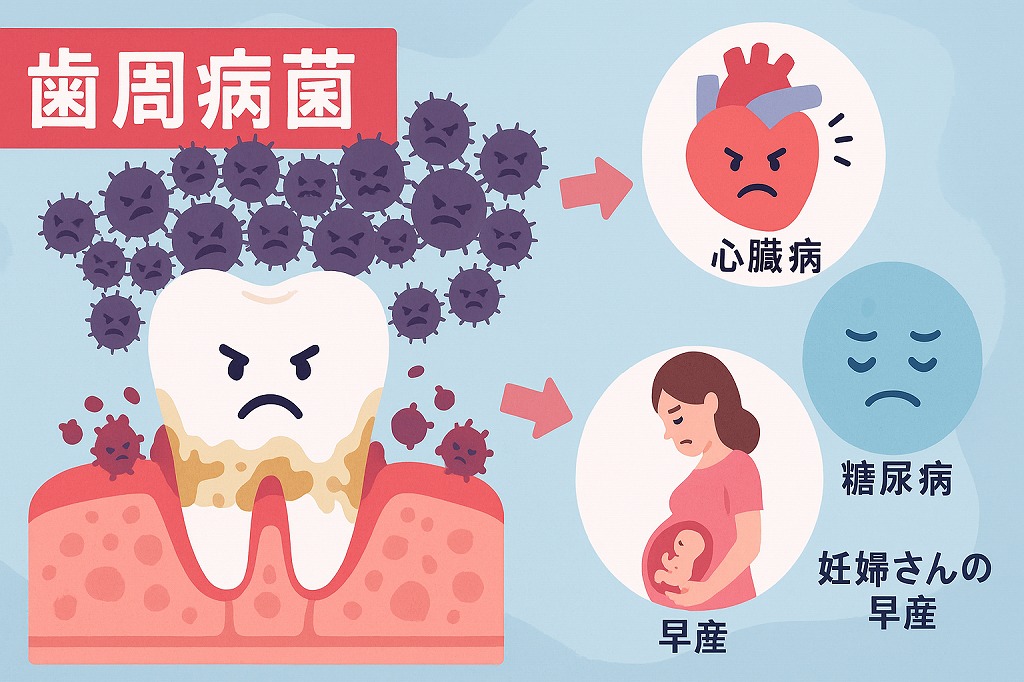

その正体は「歯周病菌」。この菌は、歯ぐきの炎症や出血を引き起こすだけでなく、心疾患・糖尿病・早産などの全身の病気とも深く関わっていることがわかっています。

また、歯周病菌は唾液を介して家族にうつる可能性もある感染性の菌。

この記事では、歯周病菌の正体から感染経路、最新の検査法、そして今日からできる予防策まで、徹底的に解説します。あなたと大切な人の健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

【🎬47秒】歯周病菌ピラミッドとは?毒性ランクで見る予防の優先順位

💡そもそも歯周病菌とは?

🦠歯周病菌の正体とは?

歯周病菌とは、歯と歯ぐきの間に潜む細菌の集合体で、歯周病(歯肉炎や歯周炎)の主な原因となる微生物です。口腔内に数百種類存在する常在菌の中でも、病原性が高く炎症を引き起こす菌が歯周病菌と呼ばれます。

赤矢印で示す部位では、歯周病菌の感染により歯ぐきが強く腫れ、赤みを帯びた歯肉の腫脹が認められます。細菌が歯周ポケット内で増殖することで炎症が広がり、歯ぐきはブヨブヨとした状態になります。この段階では、出血や痛み、膿を伴うことも多く、歯槽骨の破壊がさらに進行するリスクがあります。放置せず、早期に歯周病治療を行うことが重要です。

🧫代表的な歯周病菌の種類(P. gingivalis など)

歯周病菌にはいくつかの主要な種類があります。代表的なものには以下のような菌が挙げられます:

- Porphyromonas gingivalis(P. gingivalis):強い毒性を持ち、歯周病の進行に深く関与

- Tannerella forsythia

- Treponema denticola これらは「レッドコンプレックス」と呼ばれ、重度の歯周病患者の口腔内で多く見られます。

🔍むし歯菌との違い

むし歯菌(代表はミュータンス菌)は糖分を分解して酸を出し、歯を溶かすのに対し、歯周病菌は歯ぐきや歯槽骨を壊す菌です。両者は全く異なる性質と作用部位を持ち、治療法や予防策も異なります。

🧪歯周病菌がもたらすメカニズム

⚙️バイオフィルムとプラークの形成

歯周病菌は、他の菌と一緒に**バイオフィルム(細菌の膜)を形成します。これはプラーク(歯垢)**として歯の表面に付着し、うがいや簡単な歯磨きでは取り除けないほど強固な構造です。このバイオフィルムが歯周ポケットの奥深くにまで侵入すると、炎症が悪化します。

🧬歯周ポケットへの侵入と炎症反応

歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)に歯周病菌が侵入すると、免疫細胞との攻防が起きます。これにより炎症物質が放出され、歯ぐきが腫れたり出血したりします。進行すると歯槽骨(歯を支える骨)が破壊され、歯がグラグラしてくる原因になります。

🩸出血・腫れ・膿など症状との関係

歯周病菌が増殖すると、以下のような症状が現れます:

- 歯ぐきからの出血

- 腫れや赤み

- 歯ぐきからの膿の排出

- 口臭の悪化 これらはすべて、歯周病菌による慢性的な炎症反応が原因です。初期症状は軽度なため見逃されやすく、定期的な検診が欠かせません。

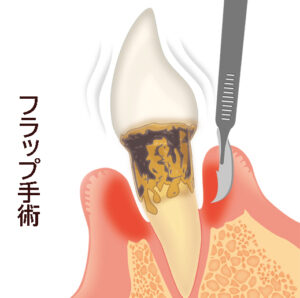

この写真は、右上中切歯(上顎1番)に歯周病性の炎症が見られる症例を示しています。以下に詳しく説明します。

🦷 状況の概要

上顎前歯部(特に右上1番)には、メタルボンド冠(陶材焼付金属冠)が装着されています。人工歯の周囲に、歯肉の腫れと発赤、出血が認められます。特に赤い矢印の先には歯肉縁から膿や血が出ている部位が見られ、慢性的な感染が疑われます。

🔬 主な原因と考えられる疾患

- 歯周病(歯根の感染・骨吸収)

メタルボンド下の歯根部にプラークや歯石が残存していると、**歯周ポケット内で嫌気性菌(レッドコンプレックス)**が増殖し、炎症を引き起こします。

レッドコンプレックスとは以下の3菌種の総称です:- Porphyromonas gingivalis

- Tannerella forsythia

- Treponema denticola

これらは歯周組織を破壊し、膿瘍(腫れ)を形成する代表的な病原菌です。

💉 症状の特徴

- 歯茎の腫脹(膨隆)

- 発赤・出血

- 嫌な臭いを伴う排膿

- 噛むと痛い・違和感

- 場合によっては歯の動揺

🏥 対応・治療の方向性

- レントゲン検査・歯周ポケット測定で骨吸収と感染範囲を確認

- プラークコントロール・スケーリング・ルートプレーニングなどで感染除去

- 必要に応じて歯周外科処置や根管治療の再治療を検討

- 被せ物(メタルボンド)の適合不良が原因の場合は再製作

🧠 まとめ

この画像は、被せ物の下で進行した歯周感染による歯肉膿瘍を示しています。

放置すると歯を支える骨が失われ、最終的には抜歯に至ることもあります。

早期に歯周病治療を行い、細菌叢(レッドコンプレックス)を抑制することが重要です。

🦠歯周病は歯周病原菌による感染症

歯周病(歯槽膿漏)や歯肉炎は、虫歯と同様に細菌による感染症です。歯周病を引き起こすさまざまな原因菌が**プラーク(歯垢)**の中に潜んでおり、それがバイオフィルムを形成することで病気が進行していきます。

🧬歯周病菌によるバイオフィルム形成の3ステップ

✅ STEP1:歯垢(プラーク)の成熟

- 歯周ポケット内で、プラークが蓄積・成熟していきます。

- この段階で放置すると、細菌の活動が活発化し、次のステージへ進行します。

✅ STEP2:バイオフィルムの形成

- 時間をかけて、**強固な細菌の膜(バイオフィルム)**が形成されます。

- バイオフィルム内には、約20種類の歯周病菌が存在し、毒性の強い菌も含まれます。

- 一般的な歯磨きでは除去できず、専門的なクリーニングが必要です。

✅ STEP3:歯周病の発症

- バイオフィルムの活動により、歯周組織が破壊され歯周病が発症します。

- 一度発症すると完全に治すことが難しいため、継続的なメンテナンスで進行を防ぐことが重要です。

🦷当院のメンテナンス:エアフローで歯周病菌を除去!

当院では、歯周病の予防と再発防止のためにエアフロー(微細なパウダーと水を使ったクリーニング機器)を導入しています。

通常のブラッシングでは届かない歯周ポケット内のバイオフィルムを効果的に除去し、健康な口腔環境を維持します。

🧍歯周病菌と全身疾患の深い関係

歯周病菌はお口の中だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼすことが多くの研究で明らかになっています。特に炎症性の病気や血管障害、妊娠・出産などに関連しています。

❤️心疾患や脳梗塞との関連性

歯周病菌が血管内に入り込むと、動脈硬化を進行させる原因となります。

- 歯周病菌の毒素(LPSなど)が血管内皮を刺激

- 血栓を形成しやすい状態に その結果、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まるとされています。実際に、重度の歯周病患者ではこれらの疾患の発症率が高いという報告もあります。

🤰低体重児出産など妊婦への影響

妊婦の口腔環境は非常に重要です。歯周病菌が体内に入ると、

- **子宮収縮を促す物質(プロスタグランジン)**が増加

- 胎盤への血流が悪化し、赤ちゃんの発育に影響

このような流れから、低体重児出産や早産のリスクが上昇することが確認されています。妊娠中の口腔ケアは、母子の健康を守るためにも欠かせません。

🧠糖尿病・アルツハイマー・リウマチとの相互作用

歯周病菌は以下のような慢性疾患とも密接に関係しています。

- 糖尿病:歯周病による炎症物質が血糖値のコントロールを悪化させます。また、高血糖状態は歯周病の進行を助長し、相互に悪影響を及ぼす関係にあります。

- アルツハイマー病:P. gingivalisの毒素が脳内でアミロイドβの蓄積を促すとの研究報告があります。

- 関節リウマチ:歯周病菌が自己免疫反応を引き起こすトリガーとなる可能性が示唆されています。

🏠歯周病菌はどこから来る?うつるの?

実は、歯周病菌は人から人へ“うつる”ことがある感染性の細菌です。特に家族間での感染が多く、日常生活の中にリスクが潜んでいます。

👄感染経路(キス・箸・食べ物の共有)

歯周病菌は唾液を通じて感染することが知られています。以下のような場面でリスクが高まります:

- キスや口移し

- 箸やスプーンの共用

- ペットボトルやコップの回し飲み

大人同士だけでなく、大人から子どもへの唾液感染も注意が必要です。

👶親から子どもへ移るケース

親が歯周病を抱えていると、日常的なスキンシップを通して子どもに歯周病菌がうつる可能性があります。特に、乳幼児期は口腔内細菌叢が形成される大切な時期であり、この時期に感染すると将来的に歯周病になりやすくなると考えられています。

🛡️家族内での予防策

家族ぐるみでの予防が重要です。具体的には以下のような対策が効果的です:

- 🪥家族全員が定期的に歯科検診を受ける

- 🍽️食器や歯ブラシの共用を避ける

- 🧴殺菌力のある洗口液を使用

- 🧑⚕️親が歯周病をきちんと治療することが最大の予防

子どもやパートナーのためにも、自身の歯周病治療は“家族の健康管理”にもつながります。

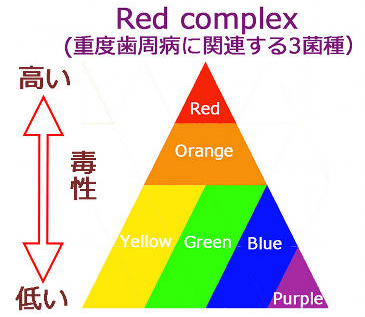

🦠歯周病の原因菌をピラミッドで解説!毒性ランク別に分類

🔍歯周病菌とは?

口の中には800種類以上の細菌が存在していますが、その多くは無害な常在菌です。中でも歯周病の原因となる細菌群だけを、毒性レベルに応じて「Socranskyの分類」に基づきピラミッド状に3段階に分類することができます。

🏔️歯周病菌のピラミッド構造

🔴最上層:Red complex(レッドコンプレックス)=高リスク

最も毒性が強く、歯周組織を破壊する力が高い細菌群。進行した歯周病の患者によく見られます。

代表的な菌種:

- P.g菌(Porphyromonas gingivalis)

- T.d菌(Treponema denticola)

- T.f菌(Tannerella forsythia)

※補足:A.a菌(Aggregatibacter actinomycetemcomitans) は侵襲性歯周炎の原因菌として重要視され、Green complexにも分類されますが高リスク菌として扱われます。

🟠中層:Orange complex(オレンジコンプレックス)=中リスク

歯周病の進行に大きく関与する中程度の病原性を持つ菌種。10種類程度存在し、その代表は以下の6つ。

- P.i菌(P. intermedia)

- P.n菌(P. nigrescens)

- C.r菌(C. rectus)

- F.n菌(F. nucleatum)

- E.n菌(E. nodatum)

- P.m菌(P. micros)

🟢🟣🟡🔵下層:Blue/Purple/Green/Yellow complex=低リスク

比較的毒性が低く、健康な人の口腔内にも存在する常在菌が多い群。

- Blue complex:Actinomyces属

- Purple complex:V. parvula、A. odontolyticus

- Green complex:Capnocytophaga属、A. actinomycetemcomitans、E. corrodens

- Yellow complex:Streptococcus属

👶歯周病菌が感染するタイミング(年齢別リスク)

- 🟡低リスク菌:小学生頃に感染

- 🟠中リスク菌:中学生〜高校生頃に感染

- 🔴高リスク菌(Red complex):大学生以降に感染することが多い

※一度感染した菌は、体内に定着しやすく、放置すれば将来の歯周病発症リスクが高まります。

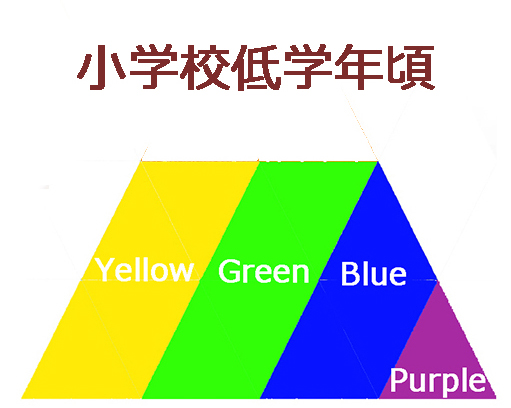

🧒小学校低学年で始まる歯周病菌感染

🔵低リスクの歯周病菌とは?

- 小学校低学年頃から感染が始まるのは、Biue・Purple・Green・Yellow complexといったリスクの低い菌群です。

- 初期の歯肉炎(炎症)で止まり、歯周病へ進行するケースは少ないとされています。

✅ 代表的な菌群と分類:

- Blue complex:Actinomyces属

- Purple complex:V. parvula、A. odontolyticus

- Green complex:Capnocytophaga属、A. actinomycetemcomitans(※侵襲性歯周炎の原因にも)

- Yellow complex:Streptococcus属

⚠️ 例外注意!

- A.a菌(Green complex)に感染すると、まれに侵襲性歯周炎に進行することがあります。

- また、まれに**P.g菌(Red complex)**の感染が小学生で起こる例も報告されています。

👨🎓中学生〜高校生で感染する歯周病菌

🟠中リスクのオレンジコンプレックス

- 中学生から高校生頃にかけて、Orange complexの菌(例:P. intermedia)が感染します。

- 毒性は中程度で、中間コロニー形成菌として知られています。

✅ 感染経路の特徴:

- 家族間での接触

- 学校・部活でのペットボトルの回し飲みや近距離の会話

- ペットを介した間接感染(例:犬が家族全員の口を舐める)

🧑❤️💋🧑大学生以降に感染する歯周病菌

🔴高リスクのレッドコンプレックス

- **大学生(18歳前後)で感染するのがRed complex(P.g菌など)**です。

- これらは毒性が最も高く、歯周組織を破壊する後期コロニー形成菌です。

✅ 感染経路の特徴:

- 主に夫婦・恋人間での唾液を介した感染(キスなど)

- 一度感染すると菌の完全除去は困難とされています。

🧪感染経路まとめ|子どもから大人まで注意したいこと

- 歯周病菌の主な感染経路は唾液による接触感染です。

- 家族・友人・ペットなどとの日常的なやり取りが、感染源となる可能性があります。

📝 ポイント:

- 感染予防のためには、家族ぐるみでの口腔ケアと生活習慣の見直しが重要です。

- 子どものうちからの予防教育と、成人後のパートナーとの衛生意識が歯の寿命を左右します。

🧑🎓学生から始まる歯周病菌感染:長い年月をかけた進行の真実

🦷歯周病は“慢性疾患”である

- 歯周病は風邪のようにすぐに発症するものではなく、長期間かけてゆっくり進行する病気です。

- 原因は歯周病菌の感染による慢性炎症。多くの人が自覚症状のないまま進行します。

📈歯周病菌の感染は段階的に進む

- 小学生の頃にローリスクの歯周病菌が感染

- 中高生〜大学生にかけて、中リスク・高リスクの菌が次第に加わる

- 時間をかけて複雑なバイオフィルムが形成されていきます

🕰️歯周病は数十年かけて進行する

- 歯周病は1~2年で急激に悪化する病気ではありません

- 歯槽骨の吸収、歯ぐきの出血や腫れといった重度歯周病の症状が出るまでには

👉 10年・20年・30年という長い年月がかかります

🧼正しいセルフケアで進行を防げる

- 毎日の丁寧な歯磨きやフロスなどの口腔清掃が行き届いていれば、菌の増殖は抑えられます

- バイオフィルムの成熟を防ぐことが、歯周病予防のカギ

⚠️歯周病の初期症状は気付きにくい

- 初期は**歯ぐきの腫れ・赤み(歯肉炎)**が出る程度で、痛みはほとんどありません

- このため、放置してしまい進行するケースが多いです

🏥発症したら歯科での継続ケアが重要

- 一度歯周病が発症すると、セルフケアだけでは菌のコントロールは困難

- 定期的に歯科医院で

- 歯石除去

- 歯周ポケット内のクリーニング

- 歯周病菌のモニタリング

を行い、進行を止めて健康な状態を維持しましょう

🧼歯周病菌を減らす予防・ケア方法

歯周病菌は、日々の口腔ケアと専門的な処置によってコントロールすることができます。ここでは、歯周病菌を減らすために効果的な3つの対策をご紹介します。

🪥正しいブラッシングと歯間清掃

もっとも基本的かつ効果的な予防法は、毎日の歯みがきです。ただし、磨き方が間違っていると歯周病菌は残ってしまいます。

- 歯と歯ぐきの境目を小刻みに優しくブラッシング

- フロスや歯間ブラシを併用して、歯と歯の間の汚れも除去

- 1日2〜3回、食後と就寝前のケアを徹底

とくに歯周ポケット内に残ったプラークは、通常の歯ブラシだけでは除去できないため、歯間清掃が不可欠です。

🧴抗菌成分入りの歯みがき粉や洗口液の活用

市販されている歯周病予防用の歯みがき粉や洗口液には、抗菌成分が含まれているものがあります。

- CPC(塩化セチルピリジニウム)

- IPMP(イソプロピルメチルフェノール)

- CHX(クロルヘキシジン)※医療用

これらは歯周病菌の繁殖を抑制し、口腔内を清潔に保つ効果があります。特に、ブラッシング後の洗口液の使用は、口腔全体に抗菌成分を行き渡らせるのに有効です。

🦷定期的な歯科でのプロフェッショナルケア

自宅ケアだけでは取りきれない歯石やバイオフィルムは、歯科医院での専門的な処置が必要です。

- スケーリング(歯石除去)

- ルートプレーニング(歯根の洗浄)

- PMTC(プロによる機械的なクリーニング)

これらのケアを3〜6ヶ月に1回の頻度で受けることで、歯周病菌の数を安定してコントロールすることが可能です。とくに歯周病リスクの高い方は、短めのサイクルでの受診をおすすめします。

🧬最新研究と歯周病菌の検査法

近年、歯周病の診断と治療において**「どんな菌がいるのか」を調べる検査が注目されています。とくに遺伝子レベルでの細菌検出**が可能になったことで、より精密なリスク評価と個別対応が可能になってきました。

🧪リアルタイムPCR検査とは?

「リアルタイムPCR検査」は、歯周ポケット内のプラークから採取した細菌を遺伝子レベルで分析する検査方法です。

- 特定の歯周病菌(P. gingivalisやT. denticolaなど)を高感度かつ短時間で検出可能

- 症状が出る前のリスク予測にも対応

- 無痛かつ短時間で終わるため、患者負担も軽微

この検査によって、どの菌がどの程度存在しているかが分かり、それに応じた治療や予防策が立てられます。

🧬歯周病菌のタイプ別リスク評価

歯周病菌の中でも、レッドコンプレックスと呼ばれる菌群(P. gingivalis、T. forsythia、T. denticola)は特に重度歯周炎と関連が強いことが分かっています。

検査によって、

- どの菌が多く存在しているか

- 危険度の高い菌の有無 を把握することで、症状が出る前のリスク評価や、治療の優先順位付けが可能になります。

このような**「菌に基づく診断(バクテリア・デンタルリスク診断)」**は、今後の歯周病治療のスタンダードになっていくと考えられています。

🧑⚕️検査を受けるタイミングと費用

PCR検査は以下のようなケースでおすすめされます:

- 歯周病の再発を繰り返している

- 治療後のメンテナンス中に再評価したい

- 糖尿病などの全身疾患を持っている

- 家族に重度の歯周病歴がある

費用は自費診療となることが多く、5,000〜15,000円前後が相場です(※歯科医院によって異なります)。一度検査しておくことで、個別に最適な予防・治療計画を立てることができます。

📚よくある質問(Q&A)

❓歯周病菌は自然に消えるの?

いいえ、歯周病菌は自然に消えることはほとんどありません。口腔内は湿度と温度が高く、歯周病菌にとって非常にすみやすい環境です。

- 歯磨きをせずに放置すると、菌は24時間以内に増殖を始めます。

- 唾液にも抗菌作用はありますが、菌を完全に除去する力はありません。

そのため、日々のセルフケアと定期的な歯科受診が重要です。

❓免疫力で歯周病菌に勝てるの?

体の免疫力は、ある程度は歯周病菌と戦う力を持っています。しかし、

- ストレスや睡眠不足、栄養バランスの乱れ

- 糖尿病などの基礎疾患

があると免疫力が低下し、菌の勢いが勝ってしまうことがあります。

また、歯周ポケット内は酸素が少ないため免疫細胞が働きにくいという性質も。つまり、免疫だけに頼るのは不十分で、機械的なプラーク除去が不可欠です。

❓子どものうちからケアすべき?

はい、子どもでも歯周病菌に感染することがあります。特に親からの唾液を介した感染が多く、将来の歯周病リスクに影響を与えます。

- 幼少期からの正しいブラッシング習慣

- 仕上げ磨きと定期検診の徹底

- 親の口腔内の健康管理も重要

子どものうちから予防意識を高めておくことで、将来の歯の健康寿命を延ばすことが可能になります。

📝まとめ|歯周病菌を正しく理解して予防につなげよう

歯周病菌は目に見えない存在ですが、確実に歯の健康と全身の健康に影響を与えるリスク因子です。虫歯とは異なる性質を持ち、放置すれば歯を失うだけでなく、心臓病や糖尿病など重大な病気につながることもあります。

しかし、怖がる必要はありません。

- 🪥 正しいセルフケア

- 🧑⚕️ 定期的な歯科メンテナンス

- 🧪 必要に応じた細菌検査や専門治療

これらを早めに実行することで、歯周病菌はしっかりとコントロール可能です。自分のため、そして家族の健康を守るためにも、今日からできるケアを始めていきましょう。

🦷 江戸川区篠崎で歯周病菌の検査・予防をご希望の方へ

歯ぐきの腫れや出血を引き起こす歯周病菌は、放っておくと歯を失うだけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼす危険な菌です。

当院では、江戸川区篠崎エリアでいち早くリアルタイムPCR検査を導入し、歯周病菌の種類や量を正確に調べることで、最適な治療をご提案しています。

「最近、歯ぐきが気になる…」「家族に歯周病がいる」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。見えない菌だからこそ、早めのチェックと予防が大切です。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。