- 1. 過蓋咬合の症例🤔

- 1.1. 過蓋咬合とは?

- 1.2. 症例1:子ども(乳歯)の過蓋咬合

- 1.2.1. 👧 子ども(乳歯期)に見られる特徴

- 1.2.2. ⚠️ 放置した場合のリスク

- 1.2.3. 🩺 対応・治療の目安

- 1.3. 症例2:大人(永久歯)の過蓋咬合

- 1.3.1. 👀 特徴

- 1.3.2. ⚠️ 過蓋咬合が引き起こす問題

- 1.3.3. 🩺 治療・対処法

- 1.4. 症例3:大人(永久歯)の過蓋咬合

- 1.4.1. 🦷 過蓋咬合の特徴(この症例の所見)

- 1.4.2. ⚠️ 過蓋咬合による主な問題点

- 1.4.3. 🩺 治療・改善の方向性

- 1.5. 症例4:大人(永久歯)の過蓋咬合

- 1.5.1. 🦷 過蓋咬合の特徴(この症例の所見)

- 1.5.2. ⚠️ 想定される問題点

- 1.5.3. 🩺 治療・改善の方向性

- 2. 過蓋咬合の原因 ・リスク・治療法🔍

- 2.1. 過蓋咬合によるリスク・症状 ⚠️

- 2.2. 過蓋咬合の治療法 💡

- 2.3. 治療にかかる期間と費用 💰

- 2.4. セルフチェックと予防のポイント 🪞

- 3. まとめ ✨

- 4. 🏥江戸川区篠崎で相談できる!過蓋咬合(深い噛み合わせ)

- 5. 【動画】アデノイド顔貌

- 6. 筆者・院長

👀 「噛み合わせが深い」「上の歯が下の歯を覆いすぎている」と感じたことはありませんか?

これは**過蓋咬合(かがいこうごう)**と呼ばれる不正咬合の一種です。見た目だけでなく、歯の摩耗や顎関節症、発音や咀嚼のトラブルなどを引き起こす原因にもなります。

本記事では、過蓋咬合の原因・リスク・治療法をわかりやすく解説します✨

過蓋咬合の症例🤔

過蓋咬合とは?

過蓋咬合とは、上下の噛み合わせが深すぎて上の前歯が下の前歯を覆い隠してしまう状態を指します。

日本人に比較的多いとされ、軽度の場合は気づきにくいですが、進行すると生活の質に大きな影響を与えます。

症例1:子ども(乳歯)の過蓋咬合

この写真は、子どもの口腔内(乳歯列期)の「過蓋咬合(かがいこうごう)」を示しています。

過蓋咬合とは、上の前歯が下の前歯を過剰に覆っている状態を指します。正常な咬み合わせでは、上の前歯が下の前歯を2〜3mm程度覆うのが理想ですが、この写真では上の前歯が下の歯を深く覆い隠しており、下の歯の見える部分が少ないのが特徴です。

👧 子ども(乳歯期)に見られる特徴

- 成長過程で下顎の発育がやや遅れていることが多く、上顎が前方に出て見える。

- 下の前歯が上の前歯の裏側に深く入り込み、咬み合わせが深い(ディープバイト)。

- 放置すると、下の歯の歯ぐきや上顎前歯の裏側が傷つく場合がある。

⚠️ 放置した場合のリスク

- 永久歯が生えてくる際に同じような咬み合わせのクセが残る

- 下顎の動きが制限され、顎関節への負担が増える

- 歯並び全体に**叢生(ガタガタ)**が生じる可能性

🩺 対応・治療の目安

乳歯列期(3〜6歳ごろ)は、早期の経過観察と顎の成長促進が大切です。

- 顎の発育を助ける咬合誘導装置(プレオルソなど)

- 舌や唇の筋肉バランスを整える口腔筋機能訓練(MFT)

- 咀嚼や姿勢の指導

症例2:大人(永久歯)の過蓋咬合

この写真は、成人(永久歯列)における過蓋咬合(かがいこうごう)の口腔内を示しています。この画像でも、上の前歯が下の前歯を大きく覆っており、下の歯の見える部分がほとんどないことが確認できます。

👀 特徴

- 上の歯列が前方・下方に強くかぶさっている

- 下の前歯が上の歯ぐき(口蓋側粘膜)に接触しやすく、歯肉の損傷や炎症を起こす場合がある

- 奥歯の咬み合わせにも影響し、咬耗(すり減り)や顎関節症の原因になることがある

⚠️ 過蓋咬合が引き起こす問題

- 下顎の動きが制限され、顎関節に負担がかかる

- 前歯の噛み合わせが強く、歯のすり減りや知覚過敏を起こしやすい

- 審美的にも「口元が引っ込んで見える」「唇が薄く見える」といった影響が出ることも

- 発音や咀嚼機能にも影響を及ぼす可能性

🩺 治療・対処法

成人の過蓋咬合は、骨格的要因と咬合習慣の両方が関係しており、治療には以下の方法が検討されます。

- 矯正治療(ブラケット矯正・マウスピース矯正)

→ 歯列を上下方向に調整し、咬合を浅くする - 補綴的アプローチ

→ 被せ物の高さを調整して咬合を安定化 - 顎関節治療・咬合調整

→ 顎の位置や筋肉のバランスを整える

症例3:大人(永久歯)の過蓋咬合

この写真は、**成人の重度の過蓋咬合(かがいこうごう)**を示しています。咬み合わせの深さに加え、歯の摩耗・歯周組織の退縮・欠損歯などが認められ、長期間の不正咬合が全体の口腔機能に影響を及ぼしている状態です。

🦷 過蓋咬合の特徴(この症例の所見)

- 上の前歯が下の前歯を大きく覆い隠している

- 下の前歯が上顎前歯の裏側に深く食い込み、歯ぐきに近接

- 上の前歯に**強い摩耗(すり減り)**が見られる

- 咬合圧の偏りによって、補綴歯(クラウン・ブリッジ)が破損または変色

- 歯周病の影響で歯肉が退縮し、部分的に腫脹・出血がみられ、歯の根が露出している部分がある

- 左右下顎奥歯には抜歯後の欠損部が見られ、咬合支持が失われている

⚠️ 過蓋咬合による主な問題点

- 強すぎる咬み合わせ圧により、歯の破折・補綴物の脱離が起こりやすい

- 下顎の動きが制限され、顎関節症や筋肉痛の原因となる

- 歯肉への慢性的な刺激による歯肉炎・歯槽骨吸収

- 審美的な問題(口元が引っ込む、老けて見える)

🩺 治療・改善の方向性

このような成人の重度過蓋咬合では、複合的な治療計画が必要です。

- 咬合再構成(咬合挙上)

→ 補綴物の高さを調整し、適正な咬合高径を回復 - 矯正治療

→ 歯の位置関係を調整し、上下の咬合バランスを改善 - 欠損補綴(インプラント・ブリッジ・義歯)

→ 咬合支持を回復し、力の分散を図る - 歯周治療

→ 歯肉炎・歯槽骨吸収をコントロールし、長期安定を図る

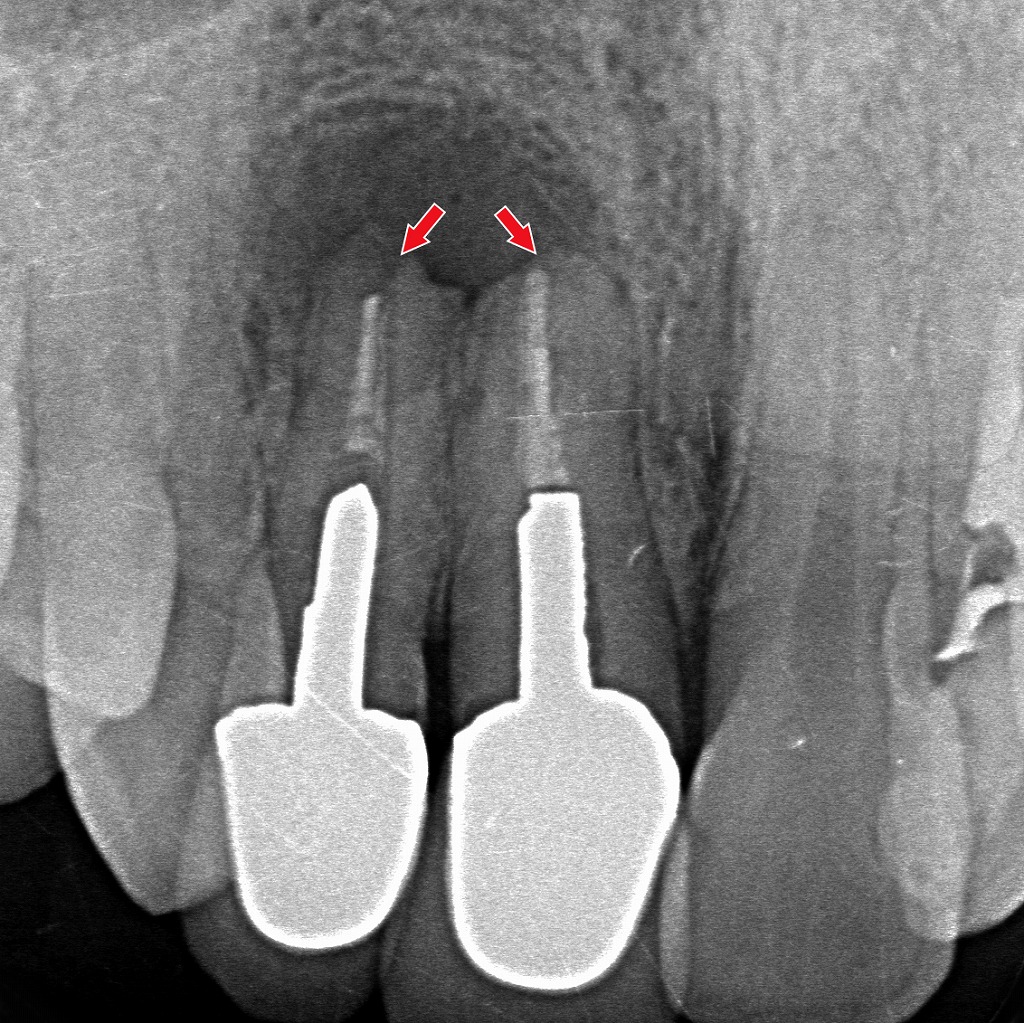

症例4:大人(永久歯)の過蓋咬合

この写真は、成人(永久歯)の過蓋咬合(かがいこうごう)を示す症例です。

補綴処置(被せ物・ブリッジ)後の口腔内で、咬み合わせが非常に深くなっていることがわかります。

🦷 過蓋咬合の特徴(この症例の所見)

- 上の前歯が下の前歯を過度に覆っており、下の歯がほとんど見えない

- 下の前歯は上顎前歯の裏側に深く入り込み、咬合が非常に深い(ディープバイト)

- 上の補綴歯(セラミック・クラウンなど)に歯肉には軽度の炎症・発赤があり、出血が見られる

⚠️ 想定される問題点

- 強い咬合圧が前歯部に集中し、補綴物や天然歯の破損・脱離を引き起こすリスク

- 下顎の動きが制限され、顎関節や咀嚼筋への負担が増加

- 前歯の根に過度な力が加わり、歯根吸収や歯周組織の退縮につながる可能性

- 咬合の不均衡により、奥歯の早期接触・咬耗が進行することも

深い噛み合わせ(過蓋咬合)では、上の前歯に過度な力が集中しやすく、歯根の先端部に慢性的なストレスが加わることで歯根吸収が進行することがあります。画像の赤矢印部分は、歯根が短く溶けている「外部吸収」が疑われる所見です。力のコントロールや早期の咬合改善が、さらなる吸収の予防につながります。

🩺 治療・改善の方向性

- 咬合再構成(咬合挙上)

→ 被せ物の高さを調整し、上下の咬合高径を回復させる。 - 矯正治療

→ 必要に応じて歯の位置を整え、咬合バランスを改善。 - 咬合スプリントの使用

→ 夜間の咬みしめによる補綴破損を防止。 - 歯周管理と定期メンテナンス

→ 歯肉炎・補綴物周囲の清掃を徹底して長期安定を図る。

過蓋咬合の原因 ・リスク・治療法🔍

- 遺伝的要因:骨格や歯列の形が関係するケース

- 生活習慣:指しゃぶり・舌癖・頬杖などのクセ

- 歯の欠損や位置異常:奥歯の高さや噛み合わせのズレ

これらが重なることで、噛み合わせが深くなりやすくなります。

過蓋咬合によるリスク・症状 ⚠️

- 歯の摩耗や欠け:噛み合わせの強い力で歯がすり減る

- 顎関節症:顎の痛みやカクカク音の原因に

- 見た目の問題:出っ歯や口元が下がった印象

- 発音・咀嚼への影響:言葉が不明瞭になったり、食べ物を噛みにくい

放置すると悪化するため、早めの対応が大切です。

過蓋咬合の治療法 💡

- 矯正治療:ワイヤー矯正・マウスピース矯正で改善

- 成長期の治療:子どもは顎の成長を利用した矯正が可能

- 成人の治療:骨格性の場合は外科矯正が必要になることも

- 補綴治療:軽度ならクラウンや被せ物で改善できる場合も

治療にかかる期間と費用 💰

- 期間:1年半〜3年が目安

- 保険適用:外科手術を伴う重度の症例のみ

- 自由診療:80〜120万円程度(矯正方法による)

セルフチェックと予防のポイント 🪞

- 鏡で「下の前歯がほとんど見えない」場合は要注意

- 頬杖や舌癖を控えることで悪化予防

- 定期検診での早期発見がカギ

まとめ ✨

- 過蓋咬合は「歯の摩耗・顎関節症・見た目」など健康面と美容面の両方に影響

- 放置すると悪化するため、早期発見・治療が重要

- 矯正・補綴・外科治療など、年齢や症状に応じた方法がある

正しい知識を持ち、歯科医院での相談から一歩踏み出しましょう!

🏥江戸川区篠崎で相談できる!過蓋咬合(深い噛み合わせ)

江戸川区篠崎で「噛み合わせが深い」「過蓋咬合かもしれない」とお悩みの方は、篠崎駅南口徒歩1分の当歯科クリニックへご相談ください。

当院では、矯正治療の専門的な診断を行い、子どもから大人まで一人ひとりに合った治療方法をご提案しています。

「見た目を整えたい」「顎の痛みや歯の摩耗が心配」「費用や期間を知りたい」など、さまざまなご要望に対応可能です。

また、相談や分割払いにも対応しており、安心して治療を始められる体制を整えています。

江戸川区篠崎周辺で過蓋咬合の矯正治療を検討している方は、ぜひ当院にお任せください😊

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。