- 1. 【🎞️ 42秒】アレルギーの最重症型「アナフィラキシーショック」早期対応が命を救う!

- 2. アナフィラキシーショックの5分間:緊急対応の重要性と手順

- 2.1. 5分が生死を分ける

- 2.2. 🔸2相性アナフィラキシー

- 3. 🟦アナフィラキシーショックの基礎知識

- 3.1. 🔸アナフィラキシーとアナフィラキシーショックの違いとは?

- 3.1.1. 🔍よくある誤解

- 3.2. 🔸アナフィラキシーのメカニズム:免疫反応の流れ

- 3.2.1. ■ 1. 抗原(アレルゲン)の侵入と抗体との結合

- 3.2.2. ■ 2. 化学伝達物質の放出(脱顆粒)

- 3.2.3. ■ 3. 体内への影響と症状の発現

- 3.3. 🔸どんな人に起こりやすい?発症リスクが高いケース

- 3.3.1. 🧬【リスクが高いケース】

- 4. 🟦主な原因とアレルゲンの種類

- 4.1. 🔸歯科治療時のアナフィラキシーショックの原因

- 4.1.1. ■ よく知られる主要なアレルゲン(抗原)

- 4.1.2. ■ その他のアレルゲンとなりうる歯科関連物質

- 4.2. 🔸食物アレルギー(卵・牛乳・そば・ピーナッツなど)

- 4.2.1. 🥚主な原因食材:

- 4.3. 🔸薬剤(抗生物質・鎮痛薬など)

- 4.3.1. 💊主な薬剤アレルゲン:

- 4.4. 🔸昆虫(ハチ刺されなど)

- 4.4.1. 🐝注意ポイント:

- 4.5. 🔸運動誘発性アナフィラキシーとは?

- 4.5.1. 🏃♀️主な特徴:

- 5. 🟦アナフィラキシーショックの症状一覧

- 5.1. 🔸初期症状(かゆみ・蕁麻疹・くしゃみなど)

- 5.1.1. 🌿主な初期症状:

- 5.2. 🔸重篤な症状(呼吸困難・血圧低下・意識障害)

- 5.2.1. 🚨主な重篤症状:

- 5.3. 🔸症状の進行スピードに注意!

- 5.3.1. ⏱️注意点:

- 5.4. 🔸主なバイタルサインの正常値

- 5.4.1. ■ 血圧の正常値

- 5.4.2. ■ 脈拍の正常値

- 5.4.3. ■ 酸素飽和度(SpO₂)の正常値

- 5.5. 🔸アナフィラキシーショック初期に起こる血圧低下と頻脈のメカニズム

- 5.5.1. ■ 化学伝達物質の放出と血管の変化

- 5.5.2. ■ 血管から液体が漏れ出すとは?

- 5.5.3. ■ 酸素飽和度の低下と血管拡張の影響

- 5.5.4. ■ 頻脈による代償反応

- 5.6. 🔸アナフィラキシーショック末期に見られる症状:血圧低下と徐脈

- 5.6.1. ■ 適切な対応が遅れると病態は悪化

- 5.6.2. ■ 徐脈から心停止へ

- 5.6.3. ■ 循環器系への深刻なダメージ

- 6. 🟦アナフィラキシーショックと血管迷走神経反射の鑑別

- 6.1.1. 歯科麻酔学第7版第14章

- 7. 🟦緊急時の対処法と応急処置

- 7.1. 🔸エピペンの使い方と注意点

- 7.1.1. ✅正しい使い方(大人・子どもで色が違う)

- 7.1.2. ⚠️使用時の注意点

- 7.2. 🔸救急車を呼ぶタイミングはいつ?

- 7.2.1. 🚑救急要請が必要なサイン:

- 7.3. 🔸自己判断NG!やってはいけない行動

- 7.3.1. ❌やってはいけないこと

- 7.3.2. ✅正しい行動は?

- 8. 🟦診断と検査方法

- 8.1. 🔸問診と既往歴の確認

- 8.1.1. 📝確認される主な内容

- 8.2. 🔸血液検査(特異的IgE、トリプターゼなど)

- 8.2.1. 💉主な検査項目

- 8.3. 🔸負荷試験のリスクと実施条件

- 8.3.1. ⚠️実施にあたっての注意点:

- 9. 🟦アナフィラキシーショックの治療法

- 9.1. 🔸アドレナリンの重要性と投与方法

- 9.1.1. 💉アドレナリンの効果

- 9.1.2. 📌投与方法

- 9.2. 🔸抗ヒスタミン薬・ステロイドの役割

- 9.2.1. 💊抗ヒスタミン薬

- 9.2.2. 💊ステロイド

- 9.3. 🔸入院が必要なケースとは?

- 9.3.1. 🏥入院が検討されるケース

- 10. 🟦再発予防と日常生活での注意点

- 10.1. 🔸エピペン携帯とアレルゲン回避の工夫

- 10.1.1. 🧰エピペン携帯のポイント

- 10.1.2. 🥜アレルゲン回避の工夫

- 10.2. 🔸学校・職場・家族の協力体制を整える

- 10.2.1. 🏫学校・保育園での対応

- 10.2.2. 🏢職場での対応

- 10.2.3. 👨👩👧家庭での備え

- 10.3. 🔸再発を防ぐための教育と訓練

- 10.3.1. 📚おすすめの対策

- 11. 🟦子どものアナフィラキシーショック

- 11.1. 🔸小児特有の注意点

- 11.1.1. 👶主なポイント

- 11.2. 🔸学校・保育園での対応マニュアル

- 11.2.1. 🏫主な取り組み・準備事項

- 12. 🟦高齢者や持病のある人への影響と注意点

- 12.1. 🔸心疾患・喘息との関連

- 12.1.1. ❤️心疾患との関係

- 12.1.2. 😮💨喘息との関係

- 12.2. 🔸持病と併用する薬の注意点

- 12.2.1. 💊注意すべき薬の例

- 13. 🟦知っておきたい制度・支援情報

- 13.1. 🔸医療費助成制度や自治体支援

- 13.1.1. 🏥利用できる主な制度

- 13.1.2. 💰補助対象の例

- 13.2. 🔸アナフィラキシーに関する啓発活動と団体

- 13.2.1. 🧑🏫主な団体・取り組み

- 14. 🟦まとめ|早期発見と冷静な対応が命を守る!

- 14.1. ✅この記事で解説したポイント

- 15. 🔶江戸川区篠崎の患者様へ|アナフィラキシーショックにも万全の備え

- 16. 筆者・院長

🚨 わずか5分が命を左右する――アナフィラキシーショックに備えていますか?

アレルギー反応の中でも最も危険とされる「アナフィラキシーショック」。突然の呼吸困難や血圧低下により、処置が数分遅れるだけで命に関わる可能性があります。特に歯科や医療現場では、麻酔薬や薬剤による発症リスクが常に存在します。

本記事では、発症時に最優先で行うべき緊急対応の手順から、エピペンの正しい使い方、再発を防ぐ日常の備えまで、わかりやすく解説します。

**「知っていれば助かる命」**のために、今こそアナフィラキシーショックの正しい知識と対処法を身につけましょう。

【🎞️ 42秒】アレルギーの最重症型「アナフィラキシーショック」早期対応が命を救う!

アナフィラキシーショックの5分間:緊急対応の重要性と手順

5分が生死を分ける

救急車を呼んでから到着まで平均すると約9分かかります。アナフィラキシーショックが起きた場合、5分以内の処置を行わないと死亡リスクが急激に上がります。

STEP

119番に通報

アナフィラキシーと疑った場合には必ず救急車を呼ぶ必要があります。 専門病院での処置が必要だからです。救急車が到着するまでに歯科医院で出来ることを下記に列挙します。

STEP

生体情報モニタ装着

生体情報モニタは、人間のバイタルサイン(心拍数、血圧、酸素飽和度など)をモニタリングする装置です。バイタルサインを継続的に測定して記録し、患者の状態に異常が起こった時に警告音などで知らせます。

アナフィラキシーと診断したら生体情報モニタをセットし、継続的にバイタルサインの評価を行います。

STEP

水平位+下肢の30cm挙上

血圧低下で頭部への血流量が低下します。寝たまま足を30cm程持ち上げる(クッションなどの支えを入れる)ことで、足の血液を心臓に戻しやすくし、頭部への血流量を増加させる効果が期待出来ます。

STEP

酸素投与

上気道や舌の浮腫があったりすると呼吸困難になっている場合があります。また、酸素飽和度が低下しているため、十分な量の酸素投与(6~8リットル/分)を行います。

STEP

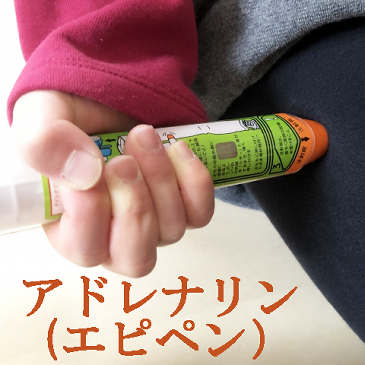

アドレナリン(エピペン)の筋肉注射

アドレナリン0.01mg/kgを大腿前外側部に筋注します。(最大量:成人0.5mg、小児0.3mg )

エピペンは、ペン形アドレナリン自己注射器として開発されたもので、太ももの外側部に強く押し当て数秒間待てば自動的に必要量が注入される仕組みになっています。

黄色の製剤:アドレナリン0.3mg-体重30kg以上の方

緑色の製剤:アドレナリン0.15mg-体重15kg~以上30kg未満の方

アナフィラキシーショックを疑ったらエピペンの注射はためらってはいけません。エピペンの注射で急激に症状が改善します。仮にアナフィラキシーショックでなかった場合でもエピペンの注射を行ったことによるリスクは極めて低いからです。

STEP

心停止時のAEDによる心肺蘇生

AEDは、自動体外式除細動器のことで、心臓が痙攣を起こして止まってしまった時に電気ショックを与える装置です。

当院に設置してあります。

🔸2相性アナフィラキシー

歯科医院でアナフィラキシーショックの治療が上手くいって症状が改善した患者であっても、数十分~数時間後に症状が再発する事があります。これを2相性アナフィラキシーといます。原因ははっきりとしませんが、少なくとも24時間は入院した上、経過観察が必要です。

🟦アナフィラキシーショックの基礎知識

🔸アナフィラキシーとアナフィラキシーショックの違いとは?

アナフィラキシーとは、アレルギー反応の中でも特に全身に急激な症状が現れる重篤な状態を指します。皮膚、消化器、呼吸器、循環器など複数の臓器にわたって反応が起こるのが特徴です。

一方で、アナフィラキシーショックはアナフィラキシーの中でもさらに進行した状態で、血圧が急激に低下し、命に関わるショック状態を引き起こします。つまり、アナフィラキシーショックはアナフィラキシーの最重度の段階と言えます。

🔍よくある誤解

- 「じんましん=アナフィラキシーショック」ではない

→皮膚症状だけではショックとは言えません。 - 「一度治まれば安心」は危険

→**再発(二相性反応)**が数時間後に起こることも。

🔸アナフィラキシーのメカニズム:免疫反応の流れ

■ 1. 抗原(アレルゲン)の侵入と抗体との結合

- アレルゲンが体内に入ると

- 肥満細胞の表面にある**特異的IgE抗体(Y抗原)**と結合(抗原抗体反応)

■ 2. 化学伝達物質の放出(脱顆粒)

- 結合によって肥満細胞が刺激され

- ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質(ケミカル・メディエーター)が血中に放出される

■ 3. 体内への影響と症状の発現

- 放出された化学伝達物質が

- 血管を拡張・透過性を亢進させる

- 気道収縮や血圧低下などを引き起こす

- これにより、皮膚・呼吸器・循環器などにアナフィラキシー症状が現れる

🔸どんな人に起こりやすい?発症リスクが高いケース

アナフィラキシーショックは誰にでも起こりうる反応ですが、特に以下のような人はリスクが高いとされています。

🧬【リスクが高いケース】

- 重度の食物アレルギーを持っている人(特に卵・牛乳・そば・ナッツ類など)

- 薬剤アレルギーの既往歴がある人(抗生物質・解熱鎮痛薬など)

- ハチ刺されでアレルギー反応を起こしたことがある人

- 喘息持ちの人(呼吸器症状が重篤化しやすいため)

- 過去にアナフィラキシーを経験したことがある人

また、運動やストレス、空腹時などの状況が引き金になる場合もあり、単体のアレルゲンだけでなく環境要因との組み合わせにも注意が必要です。

🟦主な原因とアレルゲンの種類

アナフィラキシーショックは、ある特定の物質(アレルゲン)に対して免疫が過剰に反応することで起こる深刻なアレルギー反応です。原因となるアレルゲンは人によって異なりますが、以下のようなものが主な誘因として知られています。

🔸歯科治療時のアナフィラキシーショックの原因

🔷主なアナフィラキシーの原因となる歯科材料・薬剤

■ よく知られる主要なアレルゲン(抗原)

- 局所麻酔薬(リドカインなど)

- 抗生物質(ペニシリン系・セフェム系など)

- 鎮痛薬(NSAIDsなど)

- ラテックス(手袋や器具に使用)

■ その他のアレルゲンとなりうる歯科関連物質

ゼラチン製の止血用貼付剤(スポンジなど)

ホルムアルデヒドを含む根管治療剤

水酸化カルシウム系の根管充填剤

🔸食物アレルギー(卵・牛乳・そば・ピーナッツなど)

食物によるアナフィラキシーは、小児に多い一方で、成人でも油断できない重要な原因です。中でも以下の食材はアナフィラキシーの報告が多く、注意が必要です。

🥚主な原因食材:

- 卵(特に卵白)

- 牛乳(乳タンパク)

- 小麦

- そば

- ピーナッツ

- クルミ、カシューナッツなどのナッツ類

- エビ・カニなどの甲殻類

- キウイ・バナナなどの果物(交差反応あり)

特にそばやピーナッツは重症化しやすいことで知られており、微量の摂取でもショック状態に陥るケースがあります。

🔸薬剤(抗生物質・鎮痛薬など)

薬剤性アナフィラキシーは、医療現場での注意が特に必要な原因の一つです。初回投与時でも起こる場合があり、事前のアレルギー歴の確認が極めて重要です。

💊主な薬剤アレルゲン:

- ペニシリン・セフェム系などの抗生物質

- 解熱鎮痛薬(NSAIDs)

- 局所麻酔薬

- 抗がん剤

- ワクチン成分(ゼラチンや卵タンパクを含むもの)

薬剤によるアナフィラキシーは点滴や注射など投与経路によって重篤化のリスクが高まるため、即時の対応が求められます。

🔸昆虫(ハチ刺されなど)

ハチ毒によるアナフィラキシーショックは、毎年死亡例が報告される非常に危険なタイプです。特にスズメバチ・アシナガバチ・ミツバチなどに刺されて過去に症状が出た人は、再度刺されると命に関わる反応を起こす可能性があります。

🐝注意ポイント:

- 野外活動時は肌の露出を控える

- 黒い服装はハチを引き寄せやすい

- 刺されたらすぐに救急対応 or エピペン使用を

🔸運動誘発性アナフィラキシーとは?

運動誘発性アナフィラキシー(Exercise-Induced Anaphylaxis)は、運動をきっかけにアレルギー反応が誘発される特殊なタイプです。特に「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」は、特定の食物を摂取した後に運動することで発症します。

🏃♀️主な特徴:

- 単独で食べても症状なし、運動だけでも症状なし

- 組み合わせで初めてアナフィラキシーを起こす

- 小麦やエビなどが原因食材として多い

このタイプは本人も気づきにくく、診断が遅れることが多いため、思い当たる人は専門医に相談することが大切です。

🟦アナフィラキシーショックの症状一覧

アナフィラキシーショックでは、皮膚・呼吸器・消化器・循環器など全身に症状が一気に現れるのが特徴です。初期症状に気づいた段階で早急に対応することで、重篤化を防ぐことが可能です。

🔸初期症状(かゆみ・蕁麻疹・くしゃみなど)

発症直後に現れやすい軽度の症状には、以下のようなものがあります。

血管から液体成分が外に漏れ出すことで、体表面からは赤く腫れているように見えたり、ブツブツとした蕁麻疹として現れることがあります。

皮膚や粘膜の症状は、アナフィラキシーにおける主要な初期症状の一つです。

🌿主な初期症状:

- 皮膚のかゆみ、チクチク感

- 蕁麻疹(赤いブツブツ、ミミズ腫れのような発疹)

- くしゃみや鼻水

- 目のかゆみ・充血

- 口やのどの違和感・かゆみ

- 吐き気、腹痛、下痢

こうした初期症状はアレルギーの軽い反応と見られがちですが、短時間で急速に悪化する可能性があるため、「様子見」は非常に危険です。

🔸重篤な症状(呼吸困難・血圧低下・意識障害)

アナフィラキシーが進行すると、命に関わる深刻な症状が全身に現れます。

🚨主な重篤症状:

- 呼吸困難(ゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴)

- のどの腫れによる気道閉塞

- 血圧の急激な低下

- 意識障害、意識消失

- 頻脈または徐脈

- 全身の蒼白、冷や汗

特に、呼吸器系と循環器系の症状は重症度が高く、数分でショック状態に陥ることもあるため、即座にエピペンの使用や救急要請が必要です。

🔸症状の進行スピードに注意!

アナフィラキシーショックの怖さは、そのスピードにあります。アレルゲン曝露から数分以内に重篤な症状に発展するケースも多く、以下のような特徴があるため注意が必要です。

⏱️注意点:

- 症状は軽症から始まっても、突然重症化する

- 二相性反応と呼ばれる「数時間後に再発する」ケースも

- 初期に症状が消えても絶対に安心しないこと

特にエピペンを使用した場合でも、自己判断せず、必ず医療機関を受診することが大切です。

🔸主なバイタルサインの正常値

■ 血圧の正常値

- 収縮期血圧(上の血圧):120mmHg未満

- 拡張期血圧(下の血圧):80mmHg未満

■ 脈拍の正常値

- 60〜100回/分

■ 酸素飽和度(SpO₂)の正常値

- 96〜99%

📌これらの数値から外れる場合、全身状態の異常や緊急対応の必要性が疑われます。

🔸アナフィラキシーショック初期に起こる血圧低下と頻脈のメカニズム

■ 化学伝達物質の放出と血管の変化

- アナフィラキシー時には、ロイコトリエンやヒスタミンなどの化学伝達物質が血中に放出される。

- これにより、血管の透過性が亢進し、血管壁から液体成分(血漿など)が漏れ出す状態が生じる。

■ 血管から液体が漏れ出すとは?

- わかりやすく言えば、血管の壁がスカスカになり、血管内の液体が外に漏れ出してしまう状況。

- この結果、血管内の液体量が減少し、血圧が低下する。

■ 酸素飽和度の低下と血管拡張の影響

- 血圧の低下により、臓器に届けられる酸素が減少し、酸素飽和度(SpO₂)も低下。

- 一部の化学伝達物質は血管を拡張させる作用もあり、さらに血圧を下げる要因となる。

■ 頻脈による代償反応

- 急激な血圧低下に対し、**体は血流を維持しようとして心拍数を増加(頻脈)**させる。

- ただし、一部の症例では初期から徐脈(脈が遅くなる)となる場合もある。

⚠️アナフィラキシーショックの初期は、血圧と脈拍の変化を見逃さないことが重要です。

🔸アナフィラキシーショック末期に見られる症状:血圧低下と徐脈

■ 適切な対応が遅れると病態は悪化

- アナフィラキシーショックに迅速な処置が行われない場合、症状は急速に悪化します。

■ 徐脈から心停止へ

- 初期には頻脈で代償していた心拍も、悪化により**徐々に遅く(徐脈)**なります。

- 最終的には心停止に至ることもあるため、非常に危険な状態です。

■ 循環器系への深刻なダメージ

- アナフィラキシーは、単なるアレルギー反応ではなく、循環器系に致命的な影響を与える緊急疾患です。

⚠️早期発見と初期対応の遅れが、命に関わる結果を招くことを忘れずに。

🟦アナフィラキシーショックと血管迷走神経反射の鑑別

歯科麻酔学第7版第14章

アナフィラキシーと血管迷走神経反射は発現状況や血圧低下など似ている点があります。最大の鑑別ポイントは皮膚症状(蕁麻疹、腫れ、痒み)の有無です。

| アナフィラキシーショック | 血管迷走神経反射 | |

|---|---|---|

| 発生確率 | 極めて少ない。 歯科麻酔(リドカイン)による発症確率 1/100万人~150万人 | 極めて多い。 |

| 既往歴 | 既往歴が無い場合がある。 | 7~8割に既往歴がある。 |

| 発現状況 | アレルゲン(抗原)の 暴露後(局所麻酔や投薬後)。 | 緊張・痛みなどのストレスが与えられた直後。 |

| 症状 | 皮膚症状(蕁麻疹、腫れ、痒み) 血圧低下 頻脈(初期)から徐脈(末期) ※ 例外:最初から徐脈もあり 呼吸症状(喘息様、呼吸困難) | 「意識消失(失神)」「顔面蒼白」「発汗」 徐脈(心拍数が60回/分以下)⇒血圧低下 |

| 経過 | 持続的で、ショックへと移行し、 自然回復はない。 | 一過性で、通常自然回復。 |

🟦緊急時の対処法と応急処置

アナフィラキシーショックは一刻を争う緊急事態です。発症時には速やかな対応が命を左右します。このセクションでは、発症した際に取るべき正しい行動と注意点について解説します。

🔸エピペンの使い方と注意点

エピペン(アドレナリン自己注射薬)は、アナフィラキシーが疑われる際にただちに使用すべき救命ツールです。

✅正しい使い方(大人・子どもで色が違う)

- オレンジの先端を太ももの外側にあてる

- 強く押し付けて注射する(約10秒)

- 注射後はすぐに救急車を要請する

⚠️使用時の注意点

- 衣服の上からでも使用可能

- 使用後は必ず医療機関で診察を受ける

- 利き手でしっかり持つこと(逆向き誤射に注意)

💡1度の使用で症状が改善しても「完治したわけではない」ため、エピペン後も救急搬送が必要です。

🔸救急車を呼ぶタイミングはいつ?

以下のような症状が1つでも見られたら、すぐに119番通報してください。

🚑救急要請が必要なサイン:

- 呼吸が苦しい、ゼーゼーしている

- 唇や顔が腫れている

- 意識がぼんやりしている、応答が遅い

- 脈が速い、または弱くなっている

- 嘔吐や下痢が止まらない

📞 エピペンを使用した場合も必ず救急要請してください。使用後に症状が一時的に改善しても、**再発(二相性反応)**する危険があります。

🔸自己判断NG!やってはいけない行動

アナフィラキシーショックの対応で絶対に避けるべきNG行動もあります。

❌やってはいけないこと

- 「様子を見よう」として救急要請を遅らせる

- 自己判断で市販薬や水を飲ませる

- 立たせたり歩かせる(血圧が下がる可能性)

- 背中を叩く・叱るなどパニック対応

✅正しい行動は?

- 安静にし、横にして足を少し上げる体勢

- 呼吸困難時は体を起こして呼吸を楽に

- エピペンがなければ即119番通報!

⚠️ショック状態では判断力も低下しているため、周囲の人の冷静な対応が命を救います。

🟦診断と検査方法

アナフィラキシーショックの診断には、症状の現れ方だけでなく、原因アレルゲンを特定するための検査も重要です。適切な診断を受けることで、今後の再発予防につなげることができます。

🔸問診と既往歴の確認

アナフィラキシーが疑われる場合、まず行われるのが問診と病歴の確認です。症状の発現状況や、摂取・接触した物質、直前の行動などが重要な手がかりになります。

📝確認される主な内容

- 症状の種類・出現時間・進行の速さ

- 直前に食べたもの、服用した薬、刺された虫など

- 過去のアレルギー歴、家族歴

- 職業や趣味などでのアレルゲン接触リスク

🧠「いつ・どこで・何をしたか」をなるべく詳細に伝えることが、正確な診断の鍵となります。

🔸血液検査(特異的IgE、トリプターゼなど)

症状が落ち着いた後、アレルゲンを特定するための血液検査が行われます。

💉主な検査項目

- 特異的IgE抗体検査

→特定のアレルゲンに対する抗体の有無を調べる

例:卵白、ピーナッツ、ハチ毒、薬剤など - トリプターゼ値の測定

→アナフィラキシー反応時に肥満細胞から放出される酵素

※発症から数時間以内に測定することで、アナフィラキシー反応の裏付けになる

🔬血液検査は「原因を確定する」ものではなく、「疑わしい物質を絞り込む」目的で使用されます。

🔸負荷試験のリスクと実施条件

疑わしいアレルゲンを摂取または接触させて反応を観察する**「食物経口負荷試験」や「薬剤負荷試験」**は、最終的な診断や原因確定のために行われることがあります。

⚠️実施にあたっての注意点:

- 必ず医療機関内で医師の管理下で実施

- 救命対応がすぐに取れる体制が整った場所で行う

- 症状が強く出る可能性があるため、安易な自己判断で行うのは厳禁

🏥負荷試験は症状が安定した後に、慎重に行う必要があるため、アレルギー専門医による評価が必須です。

🟦アナフィラキシーショックの治療法

アナフィラキシーショックは緊急を要する医療事態です。最も重要な治療はアドレナリンの早期投与であり、その他にも補助的な薬剤治療や入院による経過観察が必要なケースがあります。

🔸アドレナリンの重要性と投与方法

アナフィラキシーショックの治療において、**最優先かつ唯一の第一選択薬がアドレナリン(エピネフリン)**です。症状の進行を止める唯一の手段といっても過言ではありません。

💉アドレナリンの効果

- 血管を収縮させ血圧を維持

- 気道を広げ呼吸困難を改善

- ヒスタミンの放出を抑制し全身反応を抑える

📌投与方法

- **筋肉注射(太ももの外側)**が基本(自己注射含む)

- エピペンを使用しても医療機関で再投与が必要な場合もある

🆘「迷ったら打つ」が原則。早期投与が命を救います。

🔸抗ヒスタミン薬・ステロイドの役割

アドレナリンに続いて用いられるのが、抗ヒスタミン薬や副腎皮質ステロイドです。これらは主に症状の再発防止や持続的な反応の抑制に使われます。

💊抗ヒスタミン薬

- 皮膚症状(蕁麻疹・かゆみ)や鼻水、くしゃみに有効

- シロリジン系やH1ブロッカーなどが用いられる

💊ステロイド

- 遅延型のアレルギー反応や二相性反応の予防に有効

- プレドニゾロンなどの内服または点滴で投与

🚫どちらもアドレナリンの代替にはならないため、補助的な役割であることを理解しておきましょう。

🔸入院が必要なケースとは?

アナフィラキシーショックの症状が一時的に治まったとしても、再発の可能性があるため経過観察が重要です。以下のようなケースでは入院が推奨されます。

🏥入院が検討されるケース

- 二相性反応のリスクが高い(症状の再燃)

- 呼吸器や循環器症状が強く現れた場合

- アドレナリンを複数回使用した場合

- 高齢者や基礎疾患のある患者(喘息・心疾患など)

- 家庭内での対応が困難な場合(独居など)

💡入院による経過観察期間は通常6~24時間。症状やリスクに応じて延長されることもあります。

🟦再発予防と日常生活での注意点

アナフィラキシーショックは一度経験すると、再発のリスクが常に伴います。命を守るためには、普段からの備えと周囲との連携が不可欠です。以下の対策を日常的に取り入れることが重要です。

🔸エピペン携帯とアレルゲン回避の工夫

アナフィラキシー既往歴がある方には、医師の処方によりエピペンを常備することが勧められます。また、再発を防ぐためにはアレルゲンの特定と回避が最も重要です。

🧰エピペン携帯のポイント

- 常に身につけておく(バッグではなくポケットやポーチに)

- 使用期限を定期的にチェック

- 予備を持つと安心(家庭用・外出用など)

🥜アレルゲン回避の工夫

- 食品表示を必ずチェック

- 外食時は事前にアレルギーの有無を伝える

- 虫刺され予防には長袖・虫よけ・ハチ対策グッズを活用

💡「自分だけが気をつければいい」は誤り。周囲の理解と協力も不可欠です。

🔸学校・職場・家族の協力体制を整える

発症時に自分で対応できないケースも多いため、身近な人の理解と対応力の向上が命を守るカギになります。

🏫学校・保育園での対応

- アレルギー管理指導表の提出

- エピペンの保管・使用マニュアルの共有

- 教職員・保育士へのアナフィラキシー研修

🏢職場での対応

- 同僚への共有と周知

- 緊急時の連絡体制・対応手順の明確化

👨👩👧家庭での備え

- 家族全員がエピペンの使い方を習得

- アレルゲン除去の徹底(食品・日用品など)

🗣️「いざという時」のために周囲が“正しく恐れ、正しく対応できる”環境づくりが必要です。

🔸再発を防ぐための教育と訓練

予防のためには、**本人と周囲の「正しい知識」と「継続的な訓練」**が欠かせません。

📚おすすめの対策

- 定期的なアレルギー講習会・セミナーへの参加

- **エピペントレーナー(訓練用デバイス)**による反復練習

- 家庭・学校・職場でのロールプレイ(模擬訓練)

📖正しい知識を学び、「いざ」というときに迷わず行動できる準備をしておきましょう。

🟦子どものアナフィラキシーショック

アナフィラキシーショックは、子どもにも起こりうる深刻なアレルギー反応です。特に小児は自分で症状をうまく説明できなかったり、対応が遅れやすいため、大人の理解と対策が重要です。

🔸小児特有の注意点

子どものアナフィラキシーは、大人と比べて食物が原因になることが多いと言われています。また、症状の出方も大人と異なることがあるため、注意深く観察する必要があります。

👶主なポイント

- 食物アレルギー(卵・牛乳・小麦など)が主な原因

- 「おなかが痛い」「口が変な感じ」など、表現があいまい

- 大泣き・興奮・ぐったりするなど行動の変化に注意

- 自己注射が難しいため、大人の迅速な対応が必須

🧠子どもが「なんとなく気持ち悪い」と言ったときは、軽く考えず慎重な対応を!

🔸学校・保育園での対応マニュアル

集団生活の場では、教職員や保育士が正しい知識と対応スキルを持っていることが命を守る鍵となります。厚生労働省や自治体では、学校・保育園向けのアレルギー対応マニュアルが整備されています。

🏫主な取り組み・準備事項

- アレルギー対応指導表の提出(保護者→施設)

- 給食・おやつのアレルゲン管理と除去対応

- エピペンの保管場所と使用手順の共有

- 教職員・保育士への定期的な研修と訓練

- 緊急時のマニュアル化・ロールプレイ訓練

🚑発症時には「誰が・どう動くか」が明確になっていないと対応が遅れ、重症化のリスクが高まります。

🟦高齢者や持病のある人への影響と注意点

アナフィラキシーショックは年齢や基礎疾患によって重症化のリスクが大きく変わるため、特に高齢者や持病のある方は注意が必要です。症状が見えにくかったり、対応が遅れやすいため、周囲の支援体制も重要です。

🔸心疾患・喘息との関連

❤️心疾患との関係

高齢者に多い高血圧・狭心症・不整脈などの心疾患を抱えている場合、アナフィラキシーショックによる血圧低下や心拍異常が命に関わる危険性を高めます。

- アドレナリン投与により心拍数が過度に上昇する可能性

- 心不全や心筋梗塞の既往歴がある場合は特に慎重な対応が必要

😮💨喘息との関係

喘息を持っている人は、気道がもともと過敏な状態にあるため、アナフィラキシーで現れる呼吸器症状が重症化しやすいです。

- 呼吸困難が早期に出現しやすく、気管支けいれんを引き起こすことも

- 喘息発作との区別がつきにくく、対応が遅れるケースもある

⚠️心疾患や喘息を持つ方は、アナフィラキシー発症時の重症化リスクが非常に高いため、エピペン常備と医療機関との連携が必須です。

🔸持病と併用する薬の注意点

アナフィラキシーショックの治療や予防においては、現在服用している薬との相互作用にも配慮が必要です。とくに高齢者は複数の薬を常用しているケースが多いため、医師と薬剤師の管理が重要です。

💊注意すべき薬の例

- β遮断薬(降圧剤):アドレナリンの効果を弱める可能性あり

- 抗凝固薬(ワーファリン等):アドレナリン筋注による出血リスクに注意

- ステロイド治療中:免疫反応が抑制され、反応が不明瞭になることも

📌必ず主治医にアレルギー歴を申告し、薬剤のリスクを事前に把握しておきましょう。薬剤手帳の携帯も重要です。

🟦知っておきたい制度・支援情報

アナフィラキシーショックと共に生活していくには、医療的な備えだけでなく、行政や社会からの支援制度を活用することも大切です。医療費の助成や啓発団体の存在を知っておくことで、安心できる日常を支える手助けになります。

🔸医療費助成制度や自治体支援

アナフィラキシーショックの治療や予防に必要な医薬品(例:エピペン)は高額になることもありますが、公的制度を活用すれば経済的な負担を軽減することができます。

🏥利用できる主な制度

- 小児慢性特定疾病医療費助成制度

→ 小児で重度のアレルギー疾患がある場合に適用(自治体による) - 特定医療費(指定難病)助成制度

→ 難病として認定されるアレルギー疾患が該当する場合あり - 自治体独自の医療費助成制度

→ 例:東京都「子ども医療費助成」や市区町村単位の支援

💰補助対象の例

- アドレナリン自己注射薬(エピペン)の処方・購入

- 定期的なアレルギー検査・通院費

📌助成制度の有無や申請方法は自治体によって異なるため、住まいの役所・保健所に相談しましょう。

🔸アナフィラキシーに関する啓発活動と団体

アナフィラキシーの知識を社会全体で共有するため、**各種団体が啓発活動や支援を行っています。**当事者だけでなく、教育関係者や職場でも活用できる資料がそろっています。

🧑🏫主な団体・取り組み

- NPO法人 アレルギー支援ネットワーク

→ セミナー、パンフレット、学校向け教材の配布など - 一般社団法人 日本アレルギー学会

→ 正確な医療情報の提供・Q&A公開 - 自治体・教育委員会による教職員研修

→ 学校現場でのアレルギー事故防止を目的とした取り組み

📖啓発資料を活用して、本人だけでなく家族や周囲の人もアレルギー対応の知識を深めることが大切です。

🟦まとめ|早期発見と冷静な対応が命を守る!

アナフィラキシーショックは、誰にでも突然起こりうる命に関わるアレルギー反応です。しかし、正しい知識を持ち、エピペンの常備や周囲との協力体制を整えておくことで、重症化を防ぎ命を守ることが可能です。

✅この記事で解説したポイント

- アナフィラキシーとショックの違い、主な症状と進行スピード

- 原因となるアレルゲン(食物・薬・昆虫・運動など)の種類

- 緊急時の対処法とエピペンの正しい使い方

- 診断・検査・治療法の流れ

- 再発を防ぐ日常的な対策と社会的支援制度

日々の備えと、周囲の理解・協力があってこそ、安心して生活することができます。

「もしも」のときに慌てないために、知識のアップデートと行動の準備を日常に取り入れていきましょう。

💡早期発見と冷静な対応が、あなたや大切な人の命を守ります。

🔶江戸川区篠崎の患者様へ|アナフィラキシーショックにも万全の備え

江戸川区篠崎の当院では、万が一のアナフィラキシーショックに備えた安全対策を徹底しています。

アレルギー体質のある方や、過去に麻酔や薬で異常が出たことがある方も、安心してご相談ください。

医科連携体制の整った歯科医院として、問診時にアレルギー歴を丁寧に確認し、必要に応じて緊急対応マニュアル・エピペンの準備も整えています。

「歯科でショックなんて…」と思われるかもしれませんが、“もしも”に備えるのが医療の基本。

地域の皆さまが安心して通える歯科医院として、篠崎で選ばれる存在を目指しています。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。