- 1. 【🎞️ 49秒】あなたの歯磨き、大丈夫?歯科衛生士が伝える正しいブラッシング法

- 2. 🧠歯磨き指導とは?

- 2.1. 💡歯磨き指導(TBI)の目的と意味

- 2.2. 🏥歯科医院での指導内容と流れ

- 2.3. 📈歯磨き指導のメリット(予防・意識向上・セルフケアの質)

- 3. 👶年齢別の歯磨き指導

- 3.1. 🍼0〜3歳:仕上げ磨きと遊び感覚の導入法

- 3.2. 🎒4〜6歳:自分で磨く習慣づけのコツ

- 3.3. 👧小学生:むし歯・歯肉炎予防に向けた意識育成

- 3.3.1. 🎒小学生向けの歯磨き指導例

- 3.3.2. 歯みがきチェックシートの活用

- 3.4. 🧑🎓中高生:永久歯ケアとホワイトニング意識の芽生え

- 3.4.1. ホワイトニング意識の芽生え|術前・術後で実感する口元の変化

- 3.5. 👨🦳大人・高齢者:歯周病と全身疾患予防のための磨き方

- 4. 😬 矯正治療中の歯磨き指導(ワイヤー・マウスピース矯正編)

- 4.1. 🦷【基本】矯正中はセルフケアの難易度がUP

- 4.2. 🪛【ワイヤー矯正】ブラケットまわりのケアポイント

- 4.2.1. ✅ 矯正専用歯ブラシを使う

- 4.2.2. ✅ ワンタフトブラシを併用

- 4.2.3. ✅ フッ素ジェルでむし歯予防

- 4.3. 😷【マウスピース矯正】装着時の注意とケア法

- 4.3.1. ✅ 装着前には必ず歯磨きを

- 4.3.2. ✅ マウスピース本体も毎日清掃

- 5. 🎯歯ブラシ・道具の選び方と使い方

- 5.1. 🪥年齢・目的に応じた歯ブラシ選び

- 5.1.1. ✅基本の選び方ポイント

- 5.1.2. 👶子ども向け

- 5.1.3. 👨🦳高齢者向け

- 5.1.4. 🧑⚕️歯科で指導されやすい用途別ブラシ

- 5.2. 🧵フロスや歯間ブラシの正しい使い方

- 5.2.1. 🧵デンタルフロス(糸ようじ)

- 5.2.2. 🔗歯間ブラシ

- 5.3. 💊フッ素入り歯みがき剤の選び方と使い方

- 5.3.1. 🦷年齢別推奨フッ素濃度(ppm)

- 5.3.2. 🧼使い方のポイント

- 6. 🦠磨き残しが招くトラブルとその対策

- 6.1. 🧫歯垢・バイオフィルムのリスクとは?

- 6.2. ⚠️磨き残しによる虫歯・歯周病・口臭の進行メカニズム

- 6.2.1. 🦷むし歯

- 6.2.2. 🦷歯周病

- 6.2.3. 😷口臭

- 6.3. ✅染め出し液やプラークチェックの活用法

- 6.3.1. 🔍染め出し液(歯垢染色剤)

- 6.3.2. 📷プラークスコアチェック(歯科医院)

- 6.3.3. 🎯活用のタイミング

- 7. 🪞 歯磨き指導の実践方法 – より効果的な習慣づけ

- 7.1. ✅【ステップ1】鏡を見ながら磨く習慣をつけよう

- 7.2. 👀【ポイント1】鏡を見ながら磨くメリット

- 7.3. 🧰【ポイント2】おすすめの実践方法

- 8. 🧑⚕️歯科衛生士によるTBIの効果と役割

- 8.1. 👩⚕️TBI(Tooth Brushing Instruction)とは?

- 8.1.1. 📌目的は以下の3つ:

- 8.2. 📋指導方法の種類と技術(デモンストレーション・口腔模型活用)

- 8.2.1. 👀主な指導方法:

- 8.3. 🧾TBIと患者満足度の関係(エビデンス紹介)

- 8.3.1. 🧪主な研究・報告からの抜粋:

- 8.3.2. 💬患者の声の例:

- 9. 🏫学校・保育園での歯磨き指導の実例

- 9.1. 🏫集団指導のポイントと進め方

- 9.1.1. 📌進め方の基本ステップ:

- 9.1.2. ✅指導時のポイント:

- 9.2. 📚教材・紙芝居・歯みがき歌の活用例

- 9.2.1. 📘よく使われる教材の例:

- 9.2.2. 🎵歯みがき歌の活用:

- 9.3. 🧒保育士・教職員が行う歯磨き指導の工夫

- 9.3.1. 👩🏫現場での工夫例:

- 9.3.2. 📌保護者との連携も重要

- 10. 👩🔬発達障害・特別支援児への歯磨き指導

- 10.1. 🧩自閉症・ADHDの子への支援アプローチ

- 10.1.1. 🧠それぞれの特性と歯磨き時の困りごと

- 10.1.2. ✨支援の工夫例

- 10.2. 🎨ビジュアル教材・視覚支援の活用方法

- 10.2.1. 📷視覚支援の例

- 10.2.2. 🎨自作教材の活用アイデア

- 11. 💬よくある質問(Q&A)

- 11.1. ❓TBIはどのくらいの頻度で受けるべき?

- 11.2. ❓家庭での歯磨きと何が違う?

- 11.3. ❓嫌がる子どもへの対処法は?

- 12. 📝まとめ|毎日のケアを支える“プロによる指導”

- 12.1. ✅ 歯磨き指導は正しい知識と習慣の土台

- 12.2. ✅ 年齢や個人の状態に応じた丁寧なアプローチが大切

- 12.3. ✅ プロと一緒に“磨ける口腔環境”を目指しましょう!

- 13. 江戸川区篠崎で歯磨き指導なら当院へ!正しいケアで健康な歯を守りましょう

- 14. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 15. 筆者・院長

「毎日ちゃんと歯を磨いているのに、なぜ虫歯や歯周病になってしまうのだろう?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

その原因の多くは、“磨けているつもり”になっていることにあります。

そこで注目されているのが、歯科医院で受けられる「歯磨き指導(TBI)」です。

TBIとは、歯科衛生士などの専門家が、年齢や歯並び、生活習慣に合わせて“正しく磨ける方法”を個別にアドバイスしてくれるプログラム。

この記事では、歯磨き指導の目的や流れ、年齢別のポイント、効果的な道具選び、そして実際の成果までをわかりやすく解説します。

子どもから大人まで、今日から使える“磨き方のコツ”が満載です。

【🎞️ 49秒】あなたの歯磨き、大丈夫?歯科衛生士が伝える正しいブラッシング法

🧠歯磨き指導とは?

毎日行っている歯磨きですが、正しく磨けている自信はありますか?

歯磨き指導(TBI)は、むし歯や歯周病を予防し、健康なお口を保つために行われる大切なケアです。専門的な指導を受けることで、あなたの歯磨きが「本当に意味のある歯磨き」へと変わります。

💡歯磨き指導(TBI)の目的と意味

TBIとは「Tooth Brushing Instruction」の略で、歯科衛生士などの専門家が患者一人ひとりに合った正しいブラッシング方法を指導することです。

目的は主に以下の3つです:

- 磨き残しの改善:自己流の癖や間違いを修正

- 病気の予防:むし歯・歯周病・口臭などの原因を減らす

- 意識の向上:毎日のセルフケアの質を高める

年齢や歯並び、磨き方のクセに合わせて、最適な磨き方をアドバイスする点がTBIの最大の特徴です。

🏥歯科医院での指導内容と流れ

歯磨き指導は、以下のような流れで行われます:

- 染め出し液でプラークを可視化

- 磨き残しを色でチェックして、どこに問題があるかを確認します。

- 現状の歯磨き方法を確認

- 普段のブラッシング習慣をヒアリングします。

- 個別に適したブラッシング法を指導

- 磨き方の癖や歯並びに合わせて、角度・力加減・道具を具体的にアドバイスします。

- 補助用具の提案

- フロスや歯間ブラシの使い方もレクチャーします。

一度で終わるものではなく、定期的にチェックして習慣づけを目指す継続的なサポートが基本です。

📈歯磨き指導のメリット(予防・意識向上・セルフケアの質)

TBIを受けることで、以下のようなメリットが期待できます:

- ✅ むし歯・歯周病の予防効果が高まる

- ✅ 口臭の改善や予防にもつながる

- ✅ セルフケアへの意識が向上し、通院回数が減る

- ✅ 子どもや高齢者でも正しい習慣が身につく

普段の磨き方を見直すことは、将来のお口の健康を守る第一歩。歯磨き指導は、誰にとっても価値のある「予防医療」です。

👶年齢別の歯磨き指導

歯磨き指導は年齢や発達段階によって伝え方や目標が異なります。ここでは、乳児から高齢者まで、それぞれに合った歯磨き指導のポイントを解説します。

🍼0〜3歳:仕上げ磨きと遊び感覚の導入法

乳歯が生え始める時期は、お口に触れられることに慣れることが第一歩です。

- ポイント

- まずは「歯磨き=楽しい」と思わせる雰囲気づくり

- 歯ブラシをおもちゃ代わりに使い、遊びながら慣れさせる

- 保護者が毎回必ず仕上げ磨きをすることが基本

- 歯ブラシはヘッドが小さく、柔らかいものを選ぶ

- よくある悩みへの対応

- 嫌がる場合は歌や絵本、歯磨きアプリを活用

- 眠い・空腹時を避けて、機嫌のいい時間に行う

🎒4〜6歳:自分で磨く習慣づけのコツ

自分で磨く意欲が芽生える時期。上手に導いて「自立の基礎」を作ります。

- ポイント

- 子ども用の小さめの歯ブラシと、泡立ちすぎない歯みがき剤を使用

- 磨き残しが出やすいので、保護者の仕上げ磨きは継続

- 鏡の前で磨かせたり、染め出し液で「どこを磨けばいいか」を可視化

- 習慣化のコツ

- 歯磨き表やシール、ご褒美などの“見える化”でモチベーションアップ

- 保育園・幼稚園と家庭で連携した歯磨き教育が効果的

👧小学生:むし歯・歯肉炎予防に向けた意識育成

永久歯が生えそろう時期。むし歯リスクが高まるので、正しい磨き方を定着させることが重要です。

- ポイント

- 「6歳臼歯」など奥歯の生えかけ部分は特に注意

- 電動歯ブラシやフロスの使い方も少しずつ指導

- 学校の歯科検診と連動し、歯科医院でTBIを受けると効果的

- 指導方法

- 磨き方のコツ(歯ブラシの角度・力加減)を実演で

- 口腔内模型を使った説明で理解を深める

🎒小学生向けの歯磨き指導例

ステップ

🟣 歯垢の染め出しで磨き残しをチェック!

✅【ステップ1】染め出し液でチェック開始

歯垢(プラーク)がきちんと落とせているかを確認するために、染め出し液を歯の表面に塗布します。

🔍【ステップ2】磨き残しが赤く染まる

染め出し液を使うと、磨き残しの部分が真っ赤に染まります。

自分では「しっかり磨けているつもり」でも、意外と多くのプラークが残っていることが一目でわかります。

🪥【ステップ3】正しい磨き方を見直そう

赤く染まった部分を見ながら、どこが磨けていなかったのかを確認し、磨き方を改善していきます。

染め出しは、歯磨きの精度を上げるための重要なステップです。

歯垢(プラーク)の染め出し

ステップ

🪥 まずは自分で磨いてみよう!

✅【ステップ1】いつも通りに歯を磨いてみる

赤く染め出された歯を使って、まずは普段どおりの歯磨きをしてみましょう。

「どこが磨けて、どこが残るのか」を自分で体験することが大切です。

🪞【ステップ2】鏡を見ながら確認

磨いた後は、鏡を見ながら歯科衛生士と一緒に磨き残しの部分をチェックします。

赤く残っている部分が「要改善ポイント」です。

✨【ステップ3】磨き残しがなくなるまでブラッシング

どの部分が磨けていなかったのかを意識しながら、綺麗になるまで丁寧にブラッシングしてみましょう。

1回の体験で磨き方のコツがぐっと身につきます!

ステップ

👩⚕️ 歯科衛生士からブラッシング法を学ぼう!

🦷【ステップ1】模型を使ってわかりやすく解説

歯科衛生士が歯の模型を使って、磨き残しが出やすい部分の磨き方を丁寧に教えてくれます。

自分では気づきにくいポイントがよくわかります。

🌀【ステップ2】小さな子にもできる「フォーンズ法」

小児にもやさしく実践できる回転式のブラッシング法「フォーンズ法」を紹介。

力加減や動かし方を実演しながら指導します。

✅【ステップ3】大切なのは“自分に合った方法”

ブラッシングにはいくつかの方法(バス法・スクラッビング法など)がありますが、

自己流であっても、プラークがしっかり落とせていればOK!

無理なく、継続できるやり方を見つけることが大切です。

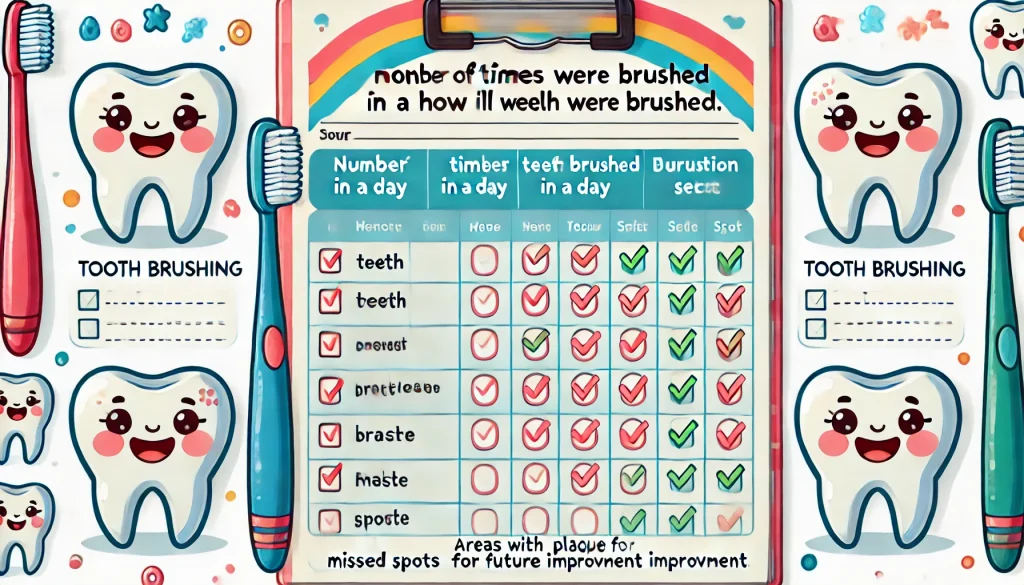

歯みがきチェックシートの活用

小学生になると、仕上げ磨きの回数を減らし、自分でしっかりと磨けるようにトレーニングする段階に入ります。そのために、**「歯みがきチェックシート」**を活用するのがおすすめです。

歯みがきチェックシートとは?

- 1日の歯磨きの回数や時間を記録

- 「ちゃんと磨けたか?」を自己評価

- 磨き残しがあった部分を記録し、次回の改善点を明確にする

学校や家庭で活用することで、歯磨きの習慣化と自己管理能力の向上につながります。

🧑🎓中高生:永久歯ケアとホワイトニング意識の芽生え

見た目や口臭などに敏感になる時期。審美意識と健康意識の両立を促します。

- ポイント

- 部活や勉強で歯磨きが疎かになりがちなため、時間管理と意識づけが大切

- 歯肉炎・歯石の早期兆候が見られたら早めの受診を促す

- 興味を引くアプローチ

- ホワイトニングや口臭予防といった“美容的関心”を入り口に

- スマホや動画を使ったセルフチェックの啓発も効果的

ホワイトニング意識の芽生え|術前・術後で実感する口元の変化

ホワイトニング前後の比較からわかる、歯の明るさと清潔感の変化。

白さを実感することで、永久歯を大切に守ろうとする意識が高まり、日々のセルフケアや定期的なメンテナンスへの関心にもつながります。

見た目の変化は、将来の口腔健康を考える第一歩です。

👨🦳大人・高齢者:歯周病と全身疾患予防のための磨き方

成人以降は、歯周病予防が歯磨きの最大の目的となります。高齢者では誤嚥性肺炎予防の観点も重要です。

- ポイント(成人)

- 歯間ブラシ・フロス・タフトブラシなど補助用具の使い方も習得

- 喫煙・ストレス・糖尿病などの全身疾患との関連を伝える

- ポイント(高齢者)

- 握力の低下を補うグリップ付きブラシや電動歯ブラシを活用

- 義歯やブリッジ周辺の清掃法を具体的に指導

- 誤嚥予防として舌・口腔体操や咀嚼訓練の併用指導も推奨

😬 矯正治療中の歯磨き指導(ワイヤー・マウスピース矯正編)

🦷【基本】矯正中はセルフケアの難易度がUP

矯正装置(ワイヤー・マウスピース)があることで、歯の清掃が難しくなるため、

通常よりも丁寧なブラッシングと道具の工夫が重要です。

🪛【ワイヤー矯正】ブラケットまわりのケアポイント

✅ 矯正専用歯ブラシを使う

- 小さめのヘッドでブラケットの周囲を磨きやすい設計

- 毛先が山型やV字カットのものがおすすめ

✅ ワンタフトブラシを併用

- ワイヤーの下や奥歯の裏側など、通常の歯ブラシでは届きにくい部分をしっかり清掃

- 角度を変えながら細かく動かすのがコツ

✅ フッ素ジェルでむし歯予防

- 歯磨き後にフッ素入りジェルを塗布し、脱灰を防止

- とくにブラケット周囲はむし歯になりやすいため重点的にケア

😷【マウスピース矯正】装着時の注意とケア法

✅ 装着前には必ず歯磨きを

- 食後は必ず歯磨きをしてからマウスピースを装着

- 食べかすが残ったままだと、密閉された状態でむし歯菌が増殖しやすくなる

✅ マウスピース本体も毎日清掃

- 専用の洗浄剤やクリーナーで毎日洗浄

- 歯ブラシでのゴシゴシ洗いは素材を傷つけるのでNG

- 水洗いだけで済ませず、抗菌ケアを習慣に

🎯歯ブラシ・道具の選び方と使い方

歯磨きの効果を最大限に引き出すには、正しい道具選びと使い方が欠かせません。ここでは年齢や目的に合った歯ブラシの選び方から、補助清掃用具、歯みがき剤の使い分けまで詳しくご紹介します。

🪥年齢・目的に応じた歯ブラシ選び

歯ブラシは「誰が」「どこを」「どんな目的で」磨くのかによって適したものが変わります。

✅基本の選び方ポイント

| 選び方の要素 | 理想的な特徴 |

|---|---|

| 毛のかたさ | やわらかめ〜ふつう(歯ぐきへの優しさ重視) |

| ヘッドの大きさ | 小さめ(奥まで届きやすく、操作しやすい) |

| 柄の形 | まっすぐ or 軽くカーブ(にぎりやすく力が入りすぎないもの) |

👶子ども向け

- 持ちやすい太めグリップ

- ヘッドが小さく、毛が柔らかいタイプ

- キャラクター付きでモチベーションUP

👨🦳高齢者向け

- 握力低下を補う滑り止め付きグリップ

- 長めの柄や電動歯ブラシもおすすめ

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

🧑⚕️歯科で指導されやすい用途別ブラシ

- タフトブラシ:歯並びが悪い部分や矯正器具まわり

- ワンタフト:親知らず、最後臼歯などピンポイント清掃に最適

🧵フロスや歯間ブラシの正しい使い方

歯ブラシだけでは落とせない「歯と歯のすき間」には補助清掃用具が効果的です。

🧵デンタルフロス(糸ようじ)

- 対象者:歯と歯の間が狭い方(若年層〜中年層)

- 使い方

- 糸を指に巻き、歯の間にやさしく挿入

- 両側の歯面に沿って上下にこすり取る

- 注意点:無理に押し込むと歯ぐきを傷つけるので優しく

🔗歯間ブラシ

- 対象者:歯ぐきが下がって隙間が広がってきた中高年層

- 使い方

- 歯間のサイズに合ったブラシを選ぶ(細すぎても太すぎてもNG)

- 鉛筆持ちで水平に挿入し、数回前後に動かす

- 注意点:出血がある場合は継続使用で改善するが、痛みが続く場合は要受診

💊フッ素入り歯みがき剤の選び方と使い方

むし歯予防や再石灰化を促すために、フッ素入り歯みがき剤は非常に効果的です。

🦷年齢別推奨フッ素濃度(ppm)

| 年齢 | 推奨フッ素濃度 | 使用量の目安 |

|---|---|---|

| 0〜2歳 | 500ppm | 米粒大 |

| 3〜5歳 | 500〜950ppm | グリーンピース大 |

| 6歳以上 | 1000〜1500ppm | 1〜2cm |

🧼使い方のポイント

- 歯みがき後はすすぎすぎないのがコツ(1回軽くゆすぐ程度)

- 1日2回以上の使用が理想

- 歯周病予防には殺菌成分配合タイプ(CPC、IPMPなど)も選択肢に

🦠磨き残しが招くトラブルとその対策

毎日歯を磨いていても、「磨けているつもり」では不十分。磨き残しによってお口の中ではさまざまなトラブルが静かに進行しています。ここでは、磨き残しによるリスクと、その対策について解説します。

🧫歯垢・バイオフィルムのリスクとは?

歯垢(プラーク)は、細菌のかたまりです。さらにそれが定着・成熟したものが「バイオフィルム」と呼ばれます。

- 🦠歯垢(プラーク):食べかすではなく、細菌が集まった粘着性の膜

- 🧪バイオフィルム:歯の表面にへばりついた、洗口剤では落とせない強固な細菌膜

これらはわずか24時間程度で形成され、歯の表面・歯ぐきのすき間・歯間などにたまり、むし歯や歯周病の原因になります。

📌重要ポイント:バイオフィルムは歯科でのプロケア(PMTC)でなければ除去が困難です。

⚠️磨き残しによる虫歯・歯周病・口臭の進行メカニズム

磨き残しがあると、次のようなトラブルが引き起こされます。

🦷むし歯

- 歯垢内の細菌が糖をエサにして酸を産生 → エナメル質を溶かし始める

- 特に奥歯の噛み合わせや歯と歯の間に多発

🦷歯周病

- 歯と歯ぐきの間にプラークがたまり炎症

- 歯ぐきが腫れ、やがて歯を支える骨まで溶ける

😷口臭

- 歯垢中の嫌気性菌が揮発性硫黄化合物を発生

- 特に舌の奥や歯間清掃不足が大きく影響

📉進行してしまうと、ブラッシングだけでは対応できず、歯科治療が必要になるため、予防段階での対応が最も重要です。

✅染め出し液やプラークチェックの活用法

自分では磨けているつもりでも、磨き残しは意外と多いもの。可視化することで気づきが得られ、歯磨きの質も向上します。

🔍染め出し液(歯垢染色剤)

- 薬液で磨き残し部分が赤や青に染まる

- 家庭用も市販されており、子どもにもおすすめ

- 染め出し液を歯に塗布し、水で軽くすすぐ

- 磨き残しがある部分が赤く染まるため、鏡を見ながらチェック

- 磨き残しが多い部分を重点的に指導

📷プラークスコアチェック(歯科医院)

- 歯の各面にどれだけプラークが残っているかを数値化

- 改善のモチベーションに繋がる

🎯活用のタイミング

- 歯磨き指導(TBI)時

- 自分の磨き方を見直したいとき

- お子様の仕上げ磨き練習時

📝ワンポイントアドバイス:染め出し後に写真を撮っておくと、改善の効果が見える化されてやる気アップに繋がります。

🪞 歯磨き指導の実践方法 – より効果的な習慣づけ

✅【ステップ1】鏡を見ながら磨く習慣をつけよう

歯磨きは“感覚”だけに頼ると磨き残しが発生しやすくなります。

鏡を見ながら歯を磨くことで、視覚的に確認しながら磨けるようになります。

👀【ポイント1】鏡を見ながら磨くメリット

- 🔄 ブラシの角度や当て方を目で確認できる

→ 力のかけすぎや磨き残しに気づきやすい - 🦷 磨き残し・歯ぐきの腫れを発見しやすい

→ 初期の炎症やトラブルに早く気づける - 🧵 フロスや歯間ブラシを正確に使える

→ 指先の操作が見えることで、挿入角度や方向が正確になる

🧰【ポイント2】おすすめの実践方法

- 🪞 洗面台の大きな鏡を使って習慣化

→ 毎日のルーチンとして定着しやすい - 🔍 コンパクトミラーを手に持って確認

→ 口の奥や歯の裏側も見えやすい - 📱 スマホの前面カメラを活用

→ 外出先や洗面台に鏡がない時にも便利 - 📸 カメラ付き電動歯ブラシを活用

→ ブラシの動きをリアルタイムで確認でき、精密なブラッシングが可能

🧑⚕️歯科衛生士によるTBIの効果と役割

TBI(Tooth Brushing Instruction=歯磨き指導)は、歯科衛生士が中心となって行う予防医療の要です。正しいブラッシング技術を身につけることで、患者自身が“自分の歯を守る力”を育てることができます。

👩⚕️TBI(Tooth Brushing Instruction)とは?

TBIとは、歯科衛生士などの専門職が患者一人ひとりに合わせて行う、個別のブラッシング指導のことを指します。

📌目的は以下の3つ:

- 患者の現状把握(磨き癖・歯並び・リスク評価)

- 正しい知識と技術の提供(道具選びや動かし方など)

- セルフケアの質向上(毎日の歯磨きに自信を持てる)

TBIは、単に「こう磨いてください」と伝えるのではなく、患者参加型の実践的な教育です。

📋指導方法の種類と技術(デモンストレーション・口腔模型活用)

歯科衛生士は、患者の年齢や理解度、口腔内の状況に応じて、さまざまな方法でTBIを行います。

👀主な指導方法:

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 📷 染め出しチェック | 磨き残しを可視化し、患者の気づきを促す |

| 🪥 実演(デモンストレーション) | 実際にブラッシングしてもらい、癖や力加減を確認・修正 |

| 🦷 口腔模型の活用 | 奥歯や歯間など見えにくい部位の磨き方をわかりやすく説明 |

| 📺 動画やパンフレット | 自宅での復習や家族との共有に便利 |

特に子どもや高齢者には、視覚的にわかる教材が有効です。

🧾TBIと患者満足度の関係(エビデンス紹介)

TBIを導入している歯科医院では、以下のような実証された効果があります。

🧪主な研究・報告からの抜粋:

- 🦷TBIを受けた群では、プラーク指数・出血指数が大幅に低下(某大学歯学部調査)

- 😷口臭や出血への不安が減少し、通院継続率が向上

- 🙋♂️患者満足度が高く、「わかりやすかった」「続けられそう」との声が多数

💬患者の声の例:

「自分ではちゃんと磨いているつもりだったけど、染め出しで驚きました」

「衛生士さんが模型で説明してくれたので、子どもも楽しんで学べました」

TBIは“患者の意識と行動を変える力”があるため、単なる技術提供ではなく、信頼関係を築く重要なツールとも言えます。

🏫学校・保育園での歯磨き指導の実例

子どもたちにとって、歯磨きの習慣は一生の財産になります。学校や保育園での歯磨き指導は、家庭と連携して健康な口腔環境を育む大切な活動です。ここでは、現場で実際に行われている効果的な指導例をご紹介します。

🏫集団指導のポイントと進め方

保育園・幼稚園や小学校での集団歯磨き指導は、子どもたちにとって“歯磨きの意味”や“正しい方法”を学ぶ場になります。

📌進め方の基本ステップ:

- 導入(なぜ磨くの?)

- むし歯の写真やクイズを交えて興味づけ

- 実演(どう磨くの?)

- 模型や大型歯ブラシを使って見せながら解説

- 実践(やってみよう)

- 実際に磨いてもらい、教師や保育士が見守る

- ふり返り(どうだった?)

- 染め出しチェックや感想発表などで定着を図る

✅指導時のポイント:

- 時間は10〜15分程度が集中力の限界

- 全員が見えるように大きな模型を使用

- おそろいの歯ブラシ・カップを使うと一体感が出る

- 終了後は保護者への連絡帳などでフィードバックも忘れずに

📚教材・紙芝居・歯みがき歌の活用例

子どもたちに“楽しく学ばせる”には、視覚・聴覚を活かした工夫が効果的です。

📘よく使われる教材の例:

- 歯みがき紙芝居:「むしばバイキンたいじだ!」など、ストーリー仕立てで理解が深まる

- 着色歯模型・大型歯ブラシ:目に見える形でブラッシング指導

- 歯磨きアニメ・YouTube動画:視覚と音でテンポよく覚えられる

🎵歯みがき歌の活用:

- 「はみがきじょうずかな♪」や「はをみがきましょう♪」など、リズムにのせて楽しく学べる

- 洗面所での“合図”として使うことで、自発的な行動にもつながる

🪥実例:歯みがきスタンプカードを作って、磨いた回数を可視化 → 習慣化に成功!

🧒保育士・教職員が行う歯磨き指導の工夫

専門職でなくても、日々の保育・教育の中で歯磨き指導は実践できます。

👩🏫現場での工夫例:

- 🕒タイミングの工夫:給食後や午睡前にルーチン化

- 📖読み聞かせとの連動:歯のお話と歯磨きをセットで行う

- 👥おともだちと一緒に磨く:集団行動で“みんなでやる”安心感

- 📷写真掲示やコメント:磨き方の様子を園内に貼り出して自信につなげる

📌保護者との連携も重要

- 家庭での仕上げ磨き・習慣化を支援するために、家庭配布用の歯みがきチェック表やアドバイスプリントを導入している園も多数

学校・保育園の取り組みが、子どもたちの一生の健康に直結します。

地域の歯科医院との連携(歯科検診・講話・ブラッシング教室)を通じて、より質の高い歯磨き指導を実現していきましょう。

👩🔬発達障害・特別支援児への歯磨き指導

自閉症スペクトラム障害(ASD)やADHDなど、発達特性のあるお子さまにとって、歯磨きは“苦手な活動”になりがちです。だからこそ、支援の工夫が必要です。子ども一人ひとりの感じ方・受け止め方に寄り添いながら、「できる歯磨き」を目指しましょう。

🧩自閉症・ADHDの子への支援アプローチ

🧠それぞれの特性と歯磨き時の困りごと

| 特性 | よくある困りごと | 支援の視点 |

|---|---|---|

| ASD(自閉症) | 感覚過敏(味・音・接触)、急な変化が苦手 | スモールステップで慣れる、予測可能な流れ |

| ADHD | 集中が続かない、途中で飽きる | 短時間で終わる工夫、視覚的な手順提示 |

✨支援の工夫例

- ⏱ルーティン化:毎日同じ時間・同じ順序で行う(例:食後→手洗い→歯磨き)

- 🪞鏡を使って磨き方を見せる:視覚で動作を確認

- 🧸お気に入りのキャラクター歯ブラシ:愛着を持たせて自発性を引き出す

- 📆スケジュール表を活用:絵や写真で流れを見せることで不安を減らす

💬ポイント:「できない」ではなく「どうしたらできるか」を一緒に探す姿勢が大切です。

🎨ビジュアル教材・視覚支援の活用方法

発達特性のある子どもには、「見てわかる」情報提供が非常に有効です。

📷視覚支援の例

- 🖼️ピクトグラム・写真カード:「はみがきするよ」→「口をあける」→「仕上げする」など一連の流れを絵で提示

- 🎬動画教材:本人の好きなアニメキャラなどが歯磨きする様子を見せると効果的

- 🪥歯磨きカレンダー:磨けたらシールを貼る達成型ツールでモチベーションUP

🎨自作教材の活用アイデア

- 絵カードとマグネットボードで「見通し」をつける

- 歯の模型にシールで“むし歯菌”を貼り、歯ブラシで落とすゲーム風指導

- 音・感触に過敏な子には「味なしジェル」や「柔らかめブラシ」を導入

🧠視覚支援は、“ことばだけでは伝わらない”子への大きな力になります。

親や保育士、教師が一緒に「楽しい体験」として歯磨きを共有することも成功のカギです。

💬よくある質問(Q&A)

TBI(Tooth Brushing Instruction=歯磨き指導)を受ける前に、多くの方が感じる疑問にお答えします。初めての方でも安心して受けていただけるように、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

❓TBIはどのくらいの頻度で受けるべき?

🦷A. 初回受診時と、3ヶ月ごとの定期検診時が理想です。

TBIは1回で終わるものではなく、「習慣化」させるために定期的な振り返りが重要です。特にお子さんや歯周病のリスクが高い方は、以下のような頻度が推奨されます:

- 初回指導後 → 1ヶ月以内に再確認

- その後 → 3〜6ヶ月ごとに見直し(定期検診とセットが◎)

📝生活習慣の変化や歯の生え変わり、加齢などでも磨き方は変化します。自分に合った磨き方をアップデートするつもりで、TBIを受けましょう。

❓家庭での歯磨きと何が違う?

🦷A. TBIは「磨き方を学び、磨き癖を改善する“医療指導”」です。

家庭での歯磨きは「習慣づけ」が目的ですが、TBIは以下のようにより専門的・個別的な内容です:

| 家庭の歯磨き | 歯科でのTBI |

|---|---|

| 自己流・感覚的なケア | 染め出しや模型を使った“見える化”指導 |

| 道具や磨き方が自己判断 | 歯並び・年齢に応じた最適な道具と方法を提案 |

| 保護者が我流で仕上げ磨き | 専門職が実演・練習をサポート |

🎯つまり、正しい知識と技術を身につけるトレーニングがTBIの役割です。学んだことを家庭で実践することで、効果は倍増します。

❓嫌がる子どもへの対処法は?

🦷A. 「楽しい!」「できた!」を引き出す工夫が大切です。

子どもが歯磨きを嫌がるのは、ごく自然なことです。TBIでは、以下のような子どもが前向きになれる支援が行われます:

- 🎵 歌やタイマーを使って「遊び感覚」に変える

- 🪞 鏡を見ながら「自分の歯を観察」する習慣をつける

- 🧸 好きなキャラクターの歯ブラシや歯磨きカレンダーでモチベーションアップ

- 🧑⚕️ 歯科衛生士がほめてのばす関わり方で子どもの成功体験をサポート

保護者の方も「怒らずに、根気よく」が大切です。TBIでは保護者へのアドバイスも丁寧に行いますので、一緒にステップアップしていきましょう。

📝まとめ|毎日のケアを支える“プロによる指導”

日々の歯磨きは、誰もが当たり前のように行っている健康習慣です。

しかし、「ただ磨く」だけではなく、「正しく磨く」ことができてはじめて、本当の予防効果が得られます。

✅ 歯磨き指導は正しい知識と習慣の土台

TBI(歯磨き指導)は、むし歯や歯周病の予防、さらには全身の健康管理にもつながる重要な取り組みです。

自己流では気づけなかった磨き残しや癖を“見える化”し、プロの視点でサポートを受けることで、日々のケアの質が格段に向上します。

✅ 年齢や個人の状態に応じた丁寧なアプローチが大切

- 赤ちゃんには「遊び感覚」で楽しく

- 小学生には「できる実感」を

- 高齢者には「続けやすさ」を

- 発達特性のある子には「わかりやすさ」と「安心感」を

一人ひとりに合わせたTBIこそが、真のセルフケアを育てます。

✅ プロと一緒に“磨ける口腔環境”を目指しましょう!

「ちゃんと磨いているのに…」と悩む前に、まずは歯科衛生士によるTBIを受けてみませんか?

定期的な見直しと継続的な指導で、“自信を持てる歯磨き”があなたの毎日に根づいていきます。

🦷あなたとご家族の歯を守る一歩は、プロと一緒に踏み出すことから始まります。

江戸川区篠崎で歯磨き指導なら当院へ!正しいケアで健康な歯を守りましょう

毎日の歯磨き、自己流になっていませんか?江戸川区篠崎にある当院では、歯科衛生士が患者様一人ひとりの口腔状態に合わせた歯磨き指導(TBI)を行い、むし歯や歯周病を予防するサポートをしています。お子様の仕上げ磨きのコツ、矯正中のブラッシング、フロスや歯間ブラシの使い方まで丁寧にアドバイス。正しいセルフケアを身につけることで、将来の健康な歯を守ることができます。篠崎駅から徒歩圏内の当院で、プロの指導を受けてみませんか?お気軽にご相談ください!

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。