- 1. 【📹 44秒】赤ちゃんの授乳トラブルの原因かも?舌小帯短縮症の基礎知識

- 2. 🧠 舌小帯短縮症とは?その基本を理解しよう

- 2.1. 🔍 舌小帯ってどんな役割?

- 2.2. 📚 舌小帯短縮症(Ankyloglossia)の定義と特徴

- 2.3. 📊 発生頻度と男女差・遺伝傾向の統計データ

- 2.4. 🧪 軽度~重度までの分類と診断指標(Hazelbakerなど)

- 3. 👶 年齢別にみる症状と日常生活への影響

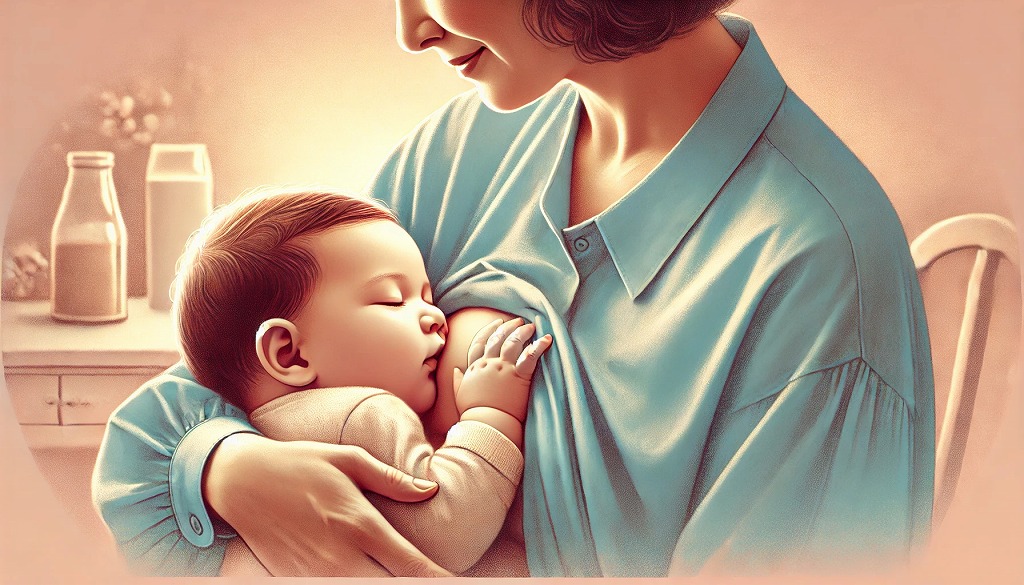

- 3.1. 🍼 乳児期|授乳のしづらさ・体重増加不良

- 3.2. 🧒 幼児〜学童期|発音障害・食事のしにくさ

- 3.3. 👄 成人期|発音・顎関節症・口腔衛生への影響

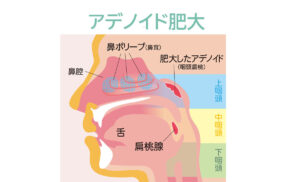

- 3.4. 😴 睡眠時無呼吸症候群との関連リスク

- 4. 🧬 なぜ起こる?舌小帯短縮症の原因

- 4.1. 🧓 遺伝的要因と家族歴の影響

- 4.2. 🤰 妊娠中の環境要因(栄養状態・感染症・ホルモンバランス)

- 5. 🔍 診断方法とチェックリスト

- 5.1. 🪞 自宅でできる自己診断チェック(舌の形・動き)

- 5.2. 🏥 診療科別の診断(小児科・耳鼻咽喉科・歯科)

- 5.3. 🖥️ 画像診断(超音波・CT・MRI)の活用とその意義

- 5.3.1. 📸 超音波検査(エコー)

- 5.3.2. 🧠 CT・MRI

- 6. 💡 治療法の選択肢とその流れ

- 6.1. 🧘 保存的治療(ストレッチ・口腔筋機能療法MFT)

- 6.1.1. ✅ 舌のストレッチ・トレーニング方法

- 6.1.2. ✅ MFT(口腔筋機能療法)とは?

- 6.2. 🛠️ 手術療法(切除術・形成術)と術後ケア

- 6.2.1. ✅ 舌小帯切除術(フレノトミー/フレノプラスティー)

- 6.2.2. 🚀 メリット

- 6.2.3. ⚠️ 注意点(術後ケア)

- 6.3. 💰 費用と保険適用|江戸川区の医療助成も解説

- 6.3.1. 📍 江戸川区の助成制度

- 6.4. 🔄 術後に再癒着させないためのポイントとリハビリ

- 6.4.1. ✅ 術後1〜2週間は特に重要!

- 7. ⚖️ 手術すべき?判断基準と適切な年齢

- 7.1. 📌 手術が推奨されるケース(授乳困難・発音障害など)

- 7.1.1. ✅ 乳児の場合

- 7.1.2. ✅ 幼児~学童の場合

- 7.1.3. ✅ 成人の場合

- 7.2. 👨⚕️ 何歳で手術を検討すべきか?年齢別のメリット・注意点

- 7.3. 🏥 どの診療科に相談すべき?(歯科/耳鼻科/形成外科)

- 8. 🔗 舌小帯短縮症と関連疾患

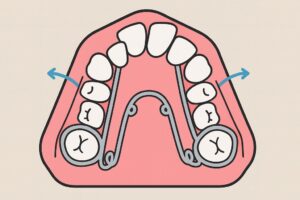

- 8.1. 👄 上唇小帯短縮症との合併とその影響

- 8.1.1. ✅ 合併による影響

- 8.2. 🦷 歯並び・顎の発育不全との関連

- 8.2.1. ✅ 発育への影響

- 8.3. 😴 いびき・無呼吸症候群(SAS)との関係性

- 8.3.1. ✅ SASとの関連メカニズム

- 8.4. 🍽️ 摂食・嚥下障害との関係|成長への影響も

- 8.4.1. ✅ 見られる症状

- 9. 🛡️ 予防と早期発見のポイント

- 9.1. 👁️ 乳児期に見るべきチェックポイント

- 9.1.1. ✅ 授乳中の観察ポイント

- 9.1.2. ✅ 舌の見た目・動き

- 9.2. 👪 家庭でできる舌のトレーニング

- 9.2.1. 👶 乳児向け(生後6ヶ月頃まで)

- 9.2.2. 🧒 幼児向け(1歳〜)

- 9.3. 🦷 定期健診での発見タイミングと受診のすすめ

- 9.3.1. ✅ チェックしてもらいたい健診のタイミング

- 10. ❓ よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓ 自然に治ることはある?

- 10.2. ❓ 赤ちゃんが舌を出せないのは異常?

- 10.3. ❓ 手術の痛み・リスクは?

- 10.4. ❓ 大人でも手術は可能?

- 10.5. ❓ 術後の注意点や生活への影響は?

- 11. 📘 まとめ|舌小帯短縮症は早期発見・早期対応がカギ!

- 12. 江戸川区で舌小帯短縮症の相談なら!篠崎駅近くの当歯科で専門治療

- 13. 【動画】アデノイド顔貌

- 14. 筆者・院長

赤ちゃんが母乳をうまく飲めない、舌の動きがどこかぎこちない…。

そんなとき、「舌小帯短縮症(ぜつしょうたいたんしゅくしょう)」という言葉を耳にするかもしれません。

この症状は、生まれつき舌の裏にある筋(舌小帯)が短いために、舌の動きが制限されてしまう状態です。

一見わかりにくいこの症状ですが、授乳・発音・食事・歯並び・呼吸など、成長に深く関わるため、早期の気づきと対処がとても大切です。

この記事では、症状の見分け方から治療法、手術やその後のケアまでをわかりやすく解説します。

【📹 44秒】赤ちゃんの授乳トラブルの原因かも?舌小帯短縮症の基礎知識

🧠 舌小帯短縮症とは?その基本を理解しよう

🔍 舌小帯ってどんな役割?

舌小帯(ぜつしょうたい)は、舌の裏側にある薄いすじ状の組織で、舌の動きをコントロールする役割があります。口の底と舌をつなぎ、舌が過剰に動きすぎないように制御する「ストッパー」のような存在です。通常は、舌が口蓋(上あご)や前歯にスムーズに届く程度の長さがあり、発音や嚥下、咀嚼に問題を生じません。

📚 舌小帯短縮症(Ankyloglossia)の定義と特徴

舌小帯短縮症(Ankyloglossia)とは、この舌小帯が異常に短かったり、舌の先端近くに付着していたりすることで、舌の動きが制限される状態を指します。これにより、乳児では授乳がうまくできず、幼児以降では発音や食事に影響が出ることがあります。

特に、舌を前に突き出すと舌先が「ハート型」にくびれるのが典型的なサインです。舌を上あごに持ち上げられない、舌先が下の歯茎に貼り付く、口呼吸が多いといった症状も見られます。

📊 発生頻度と男女差・遺伝傾向の統計データ

舌小帯短縮症は決して珍しい疾患ではありません。以下のような統計が報告されています。

- 新生児の**3〜10%**に発生(AAP:米国小児科学会)

- 男児に多く、男女比は2〜3:1

- 舌小帯短縮症のある子どもの30〜50%に家族歴あり

また、一部ではTBX22遺伝子との関連も指摘されており、遺伝的要素が関与している可能性があります。

🧪 軽度~重度までの分類と診断指標(Hazelbakerなど)

舌小帯短縮症は、以下のように舌の動きと小帯の長さをもとに分類されます。

| 分類 | 特徴 | 影響の程度 |

|---|---|---|

| 軽度(Grade 1) | 少し短いが、舌の動きはほぼ正常 | 症状はほとんどなし |

| 中等度(Grade 2) | 舌の可動域が一部制限される | 発音や授乳にやや影響 |

| 重度(Grade 3〜4) | 舌先がほとんど動かず、ハート型になることが多い | 授乳・発音・食事に明確な支障あり |

多くの施設では「Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function(HATLFF)」などの評価スコアを用いて、可動域・見た目・機能などを数値化して診断します。

👶 年齢別にみる症状と日常生活への影響

舌小帯短縮症は、年齢によって症状の出方や影響が異なります。ここでは、乳児・幼児・成人それぞれのライフステージにおける代表的な症状と困りごとを解説します。

🍼 乳児期|授乳のしづらさ・体重増加不良

新生児・乳児期における最大の問題は授乳障害です。舌が自由に動かないと、吸啜(きゅうてつ)力が弱まり、うまく母乳やミルクを飲めません。

✅ よく見られるトラブル

- 浅飲み:乳首を深くくわえられない

- 吸う力が弱い:すぐ疲れてしまう

- 頻回授乳:1回の授乳量が少ないため回数が増える

- 体重増加が不良:栄養摂取が不十分

- 母乳がこぼれる/むせる

👩🍼 母親にも影響が出やすく、乳頭痛や母乳分泌の低下に悩まされるケースもあります。結果として母乳育児の継続が困難になることも。

🧒 幼児〜学童期|発音障害・食事のしにくさ

発語が始まる2歳頃からは、発音の不明瞭さや食事中の問題が目立つようになります。

✅ 発音しづらい音

- ラ行(ら・り・る・れ・ろ)…舌を巻き上げにくい

- サ行・タ行…舌先をコントロールできず音が不明瞭

✅ 食事中の困りごと

- 舌で食べ物を口の中で上手に移動できない

- 噛み残しや**誤嚥(ごえん)**のリスクが増す

- 食べこぼしが多く、食事に時間がかかる

💬 発音の問題から、自己肯定感の低下や友達とのコミュニケーション不安に発展することも。保育士や教師からの指摘で気づくケースもあります。

👄 成人期|発音・顎関節症・口腔衛生への影響

成長しても治療を受けていない場合、大人になっても不調が残ることがあります。

✅ 主な影響

- 滑舌が悪い:特に「L」「R」などの英語発音が困難

- プレゼンや電話対応が苦手

- 顎の疲労・関節の痛み(顎関節症)に悩まされやすい

- 舌の動きが悪く、歯に汚れが残りやすい

🦷 舌による自然な歯のセルフクリーニングが効かず、虫歯・歯周病・口臭リスクが上がります。舌苔が取れにくいことで口臭が慢性化することも。

😴 睡眠時無呼吸症候群との関連リスク

舌小帯が短いと、舌の位置が低くなり、睡眠中に舌が喉の奥へ落ち込みやすくなります。その結果、いびきや**無呼吸発作(SAS)**を引き起こすことがあります。

✅ リスクの具体例

- 子ども:成長ホルモンの分泌低下・日中の眠気・集中力低下

- 大人:高血圧・糖尿病・心血管疾患のリスク増大

また、舌の位置異常により口呼吸の癖がつくと、歯並びの悪化や口腔内の乾燥、感染症のリスクも高まります。

✅ 年齢別対応のポイント

- 👶 乳児:授乳がスムーズか、体重が増えているかに注意

- 🧒 幼児〜学童期:発音や食事の様子を日常的に観察

- 👨 成人:滑舌・顎の不調・睡眠トラブルに気づいたら専門医へ

🧬 なぜ起こる?舌小帯短縮症の原因

舌小帯短縮症は、単なる“舌のクセ”ではなく、先天的な構造異常です。具体的な原因は完全には解明されていませんが、近年の研究では遺伝的要素と妊娠中の環境的要因の2つが大きく関わっていると考えられています。

🧓 遺伝的要因と家族歴の影響

舌小帯短縮症は、家族内での発症が多いことが知られています。以下のようなデータが報告されています。

✅ 遺伝的要因のポイント

- 舌小帯短縮症のある子どもの30~50%に家族歴あり

- 父または母、兄弟姉妹にも同様の症状があった例が多数

- 男女比は2〜3:1で男児に多い

さらに、「TBX22遺伝子」との関連が一部で指摘されており、この遺伝子の異常が舌小帯の形成異常に関与している可能性もあります。ただし、舌小帯短縮症は必ずしも遺伝病とは限らないため、家族歴がなくても発症することはあります。

🤰 妊娠中の環境要因(栄養状態・感染症・ホルモンバランス)

胎児の舌小帯は、妊娠5週〜12週ごろに形成されるとされています。この時期の母体の状態が、舌小帯の発達に影響を及ぼすことがあります。

✅ 妊娠中に影響を与えるとされる要因

- ホルモンバランスの異常:胎児の成長に重要なエストロゲン・テストステロンなどの分泌変化が影響

- 葉酸・ビタミンAの欠乏:口腔や顎の発育に不可欠な栄養素。不足すると形成異常を起こすリスクあり

- 喫煙・飲酒:胎児の発育全体に悪影響を与え、舌小帯にも影響を与える可能性

- 感染症(例:風疹、サイトメガロウイルス):胎児期の細胞分裂・器官形成に悪影響を及ぼす

また、妊娠中のストレスや服薬の影響についても研究が進んでいますが、現時点では明確な因果関係は限定的です。

🔍 診断方法とチェックリスト

「うちの子、舌の動きが変かも…」「授乳がうまくいかないけど、舌小帯が原因?」

そんなときに役立つのが自己チェックリストと専門医での診断です。ここでは、自宅でできる簡単な確認方法と、診療科ごとの診断の流れ、さらには画像診断の役割までを解説します。

🪞 自宅でできる自己診断チェック(舌の形・動き)

まずはお子さんの舌の様子を以下の項目で観察してみましょう。3つ以上該当する場合は専門医の診察をおすすめします。

✅ 自己診断チェックリスト(乳児~成人対応)

- 舌を前に出そうとすると、舌先がハート型に割れる

- 舌を上あごにしっかりつけられない

- 口を大きく開けたままで、舌が上に届かない

- ラ行・サ行・タ行の発音が不明瞭

- 授乳やミルクがうまく飲めない(乳児)

- 食べ物をうまく飲み込めない/むせやすい

- いつも口が開いている(口呼吸の傾向)

- 顎の痛みやカクカク音が気になる(顎関節症)

🔎 5つ以上該当する場合は、治療や手術の対象となる可能性が高いため早期受診を推奨します。

🏥 診療科別の診断(小児科・耳鼻咽喉科・歯科)

舌小帯短縮症は、複数の診療科で診断・治療が可能です。年齢や症状によって最適な科を選びましょう。

| 診療科 | 特徴と対応内容 |

|---|---|

| 小児科 | 授乳トラブルや体重増加不良の診察。必要に応じて歯科・耳鼻科へ紹介。 |

| 耳鼻咽喉科 | 発音・嚥下・呼吸の評価。睡眠時無呼吸症候群との関連も診断可能。 |

| 歯科(小児歯科・口腔外科) | 舌小帯の長さ・付着位置・歯列への影響を詳細に確認。MFTや手術の対応も可能。 |

🧑⚕️ 判断の基準には、舌の可動域・発音・食事の状態を数値化して評価する「Hazelbakerスコア」などが使われることもあります。

🖥️ 画像診断(超音波・CT・MRI)の活用とその意義

通常、舌小帯短縮症は視診と機能評価のみで診断が可能ですが、必要に応じて以下の画像検査が行われます。

📸 超音波検査(エコー)

- 舌小帯の厚みや付着部位をリアルタイムに観察可能

- 乳児にも使用できる安全・非侵襲的な検査

- 手術前後の比較にも活用される

🧠 CT・MRI

- 顎の骨の状態や他の構造異常が疑われる場合に使用

- 3D画像で口腔内の詳細構造を把握できる

- 顎関節症や上顎劣成長が併発しているケースで有効

📌 注意点:乳幼児では放射線被ばくや鎮静が必要な場合があるため、通常はエコーが優先されます。

💡 治療法の選択肢とその流れ

舌小帯短縮症の治療は、舌の可動域の制限と日常生活への影響をもとに選択されます。軽度ならトレーニングで様子を見ることもありますが、重度や日常に支障がある場合は手術が検討されます。

🧘 保存的治療(ストレッチ・口腔筋機能療法MFT)

軽度~中等度の舌小帯短縮症で、授乳・発音・食事に深刻な支障がない場合は非手術的なアプローチから始めます。

✅ 舌のストレッチ・トレーニング方法

- 舌を上あごにつけて10秒キープ(5回×1日3セット)

- 「タタタ」「ラララ」と繰り返し発音して舌を動かす練習

- スプーンや指を使って舌を前に出す・持ち上げる訓練

✅ MFT(口腔筋機能療法)とは?

口唇・舌・頬などの筋肉を鍛えることで、舌の動き・飲み込み・発音を改善するトレーニング療法です。

例:

- リップトレーニング(唇を強く閉じる運動)

- 舌を左右に動かす

- 発音矯正を含む言語訓練

🧑⚕️ 小児歯科・言語聴覚士(ST)の指導のもと、家庭での継続が鍵です。

🛠️ 手術療法(切除術・形成術)と術後ケア

中等度以上の症状で、授乳や発音・食事・呼吸に明らかな問題がある場合は、手術が有効です。

✅ 舌小帯切除術(フレノトミー/フレノプラスティー)

- 舌小帯をハサミまたはレーザーで切開

- 新生児期:無麻酔または局所麻酔

- 幼児以降:局所麻酔または静脈麻酔下で実施

- 縫合の有無は症例による(形成術では縫合あり)

🚀 メリット

- 施術時間は数分、当日から授乳や会話が楽になるケースも

- 舌の可動域が即座に改善することが多い

⚠️ 注意点(術後ケア)

- 再癒着を防ぐためのストレッチが必須

- 一時的に腫れ・出血・痛みがあるが通常は数日で回復

- 発音訓練やMFTの継続が舌機能改善に不可欠

💰 費用と保険適用|江戸川区の医療助成も解説

舌小帯切除術は、健康保険の適用対象です。

| 区分 | 点数(参考) | 自己負担額(3割負担) |

|---|---|---|

| 舌小帯形成術 | 630点 | 約1,900円 |

※別途、初診料・再診料・投薬料などがかかる場合があります。

📍 江戸川区の助成制度

江戸川区では、高校3年生相当までの子どもを対象に、保険診療の自己負担分を助成する制度があります。

✅ 条件

- 所得制限なし

- 保険証と子ども医療証の提示が必要

📞 詳しくは江戸川区役所またはかかりつけ医にご確認ください。

🔄 術後に再癒着させないためのポイントとリハビリ

せっかく切開しても、術後のケアが不十分だと再癒着のリスクがあります。

✅ 術後1〜2週間は特に重要!

- 舌を上に持ち上げるストレッチを1日3〜5回

- 鏡の前で「ららら」などの舌を使う発音練習

- スプーンや指を使った舌のマッサージ

- 可能ならMFTの再開・継続

📝 **癒着防止は「治療の一部」**と考え、親御さんの協力が不可欠です。

⚖️ 手術すべき?判断基準と適切な年齢

舌小帯短縮症の治療では、すべてのケースが手術を必要とするわけではありません。日常生活への影響の有無をもとに、「手術が必要かどうか」を見極めることが大切です。

📌 手術が推奨されるケース(授乳困難・発音障害など)

以下のような症状がある場合は、保存療法だけでは改善が難しく、手術が検討されることが一般的です。

✅ 乳児の場合

- 母乳やミルクをうまく飲めず体重が増えにくい

- 吸啜が弱く、授乳時間が極端に長い

- 母親に乳頭痛・授乳ストレスが生じている

✅ 幼児~学童の場合

- ラ行・サ行・タ行などの発音が不明瞭

- 舌の動きが制限されており、食事に支障がある

- 口呼吸や**歯並びの悪化(開咬・受け口)**が目立つ

✅ 成人の場合

- 発音の問題で仕事や日常生活に支障

- 顎関節症の兆候(顎の痛み・カクカク音など)

- **睡眠時無呼吸症候群(SAS)**の症状がある

📝 舌の機能が生活の質(QOL)に明確に影響している場合は、早期の手術が推奨されます。

👨⚕️ 何歳で手術を検討すべきか?年齢別のメリット・注意点

年齢によって舌の可動性・治癒力・手術の負担が異なるため、適切なタイミングでの判断が重要です。

| 年齢 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 🍼 乳児(0~6ヶ月) | 無麻酔または軽度の麻酔で手術可能。授乳トラブルが即改善されることも。 | 成長とともに改善する可能性もあるため、医師の診断が重要。 |

| 🧒 幼児(1~6歳) | 発音や口腔機能が発達する時期。早期に発音障害を防げる。 | 手術時に局所麻酔や鎮静が必要になることも。 |

| 👦 学童(6~12歳) | 本人の理解・協力が得られやすい。学校生活での会話の困難を解消。 | 発音のクセがついている場合、術後言語訓練が必要になる。 |

| 👨 成人 | 自分の意思で手術を決められ、ケアへの意識も高い。 | 長期間癖づいた舌の動きを改善するにはリハビリが不可欠。 |

🔍 ポイント:授乳や発音、食事・呼吸に問題があれば、年齢を問わず早めの相談が理想です。

🏥 どの診療科に相談すべき?(歯科/耳鼻科/形成外科)

症状に応じて、以下の専門科への受診がおすすめです。

| 診療科 | 対応内容 | 適しているケース |

|---|---|---|

| 🦷 小児歯科/口腔外科 | 舌の可動域・歯並びへの影響を診断。MFTや手術対応も可能。 | 歯科的な視点から治療を進めたい場合。 |

| 👂 耳鼻咽喉科 | 舌の動き・発音・呼吸・嚥下を評価。SASとの関連も診断可能。 | 発音障害や睡眠時無呼吸が気になる場合。 |

| 🏥 形成外科 | 見た目と機能の両立を重視。精密な縫合や形成術を行う。 | 成人や審美性を重視する場合におすすめ。 |

✅ どの科がベストか迷ったときは、まずは小児科や歯科で相談し、必要に応じて専門科を紹介してもらうのが安心です。

🔗 舌小帯短縮症と関連疾患

舌小帯短縮症は、単に「舌が動きにくい」というだけではなく、他の口腔・全身の機能と深く関係しています。特に、上唇小帯や顎の発育、睡眠時無呼吸症候群、摂食・嚥下機能との関連が重要です。

👄 上唇小帯短縮症との合併とその影響

舌小帯短縮症を持つお子さんの中には、上唇小帯(上唇と歯茎をつなぐすじ)も短い「上唇小帯短縮症」を併発しているケースがよく見られます。

✅ 合併による影響

- 授乳障害がさらに悪化(上唇を開きづらく、しっかり乳首をくわえられない)

- **上の前歯にすき間(正中離開)**ができやすい

- 歯列不正のリスク増加(噛み合わせや口腔内のバランスが崩れる)

📝 両方の短縮がある場合、手術対象となる可能性が高く、専門医の診察が必要です。

🦷 歯並び・顎の発育不全との関連

舌の位置と動きは、歯列や顎骨の発達にも大きく関わります。舌小帯短縮症によって舌が本来あるべき位置に置かれないと、以下のような影響が出ることがあります。

✅ 発育への影響

- 舌が上あごに触れないことで、上顎の横幅が狭くなる

- 舌が下顎を前に押せないことで、下顎の発育が抑制される

- **開咬や受け口(反対咬合)**などの不正咬合を招く

💬 成長期に正しく舌が使えていないと、将来的に矯正治療が必要になることもあるため、早期の対応が望まれます。

😴 いびき・無呼吸症候群(SAS)との関係性

舌小帯が短いと、舌の位置が低く・後ろ気味になる傾向があります。そのため、睡眠中に舌が喉側へ落ち込みやすくなり、いびきや無呼吸を引き起こすリスクが高まります。

✅ SASとの関連メカニズム

- 舌の沈下 → 気道が狭くなる

- 口呼吸の習慣 → 咽頭が乾燥し、閉塞しやすい

- 睡眠中の無呼吸 → 成長ホルモンの分泌低下・日中の眠気・集中力の低下

🔍 特に乳幼児のいびきや口呼吸が目立つ場合は、舌小帯の形態もチェックポイントになります。

🍽️ 摂食・嚥下障害との関係|成長への影響も

舌は、咀嚼した食べ物を喉へ送る役割を担っています。舌小帯短縮症があると、その動作がスムーズにできず、摂食や嚥下(飲み込み)に影響が出ることがあります。

✅ 見られる症状

- 固形物を舌でうまく潰せない

- 食べ物を口内で移動できず、噛み残しが増える

- 飲み込むときにむせる・時間がかかる

- 離乳食が進まない/偏食・食事ストレスにつながる

🚨 摂食や嚥下の問題が続くと、発育遅延・体重減少・栄養不良などにもつながるため、専門的なサポート(ST:言語聴覚士など)が必要になるケースもあります。

🛡️ 予防と早期発見のポイント

舌小帯短縮症は先天的な形態異常のため「予防」そのものは難しいですが、早期に気づき、適切に対処することで症状の進行や二次的なトラブルを防ぐことが可能です。特に乳児期の観察と、家庭でのサポート、定期健診でのチェックがカギとなります。

👁️ 乳児期に見るべきチェックポイント

新生児~生後6か月頃は、授乳トラブルなどから舌小帯短縮症が発覚するケースが多くあります。以下のような症状がある場合、注意が必要です。

✅ 授乳中の観察ポイント

- 吸い付きが浅く、すぐ乳首から離れる

- 授乳に時間がかかる(30分以上)

- 授乳中に「チュッチュッ」「クチャクチャ」と音がする

- 体重の増え方がゆるやか

- 母親に乳頭痛・傷・分泌低下などのトラブルがある

✅ 舌の見た目・動き

- 舌先がハート型にくびれる

- 泣いたとき、舌が下の歯茎に貼り付いている

- 舌が上あごに届かない

- 口が開きっぱなし(口呼吸傾向)

👶 これらの兆候が複数当てはまる場合は、小児歯科や耳鼻咽喉科での診察をおすすめします。

👪 家庭でできる舌のトレーニング

軽度の舌小帯短縮症であれば、家庭での簡単なトレーニングを通して改善が期待できることもあります。

👶 乳児向け(生後6ヶ月頃まで)

- 指で舌をやさしく持ち上げ、5秒間キープ×5回/1日3回

- 唇まわりをマッサージして、吸啜力を促進

- シリコン製のトレーニング用おもちゃを使って舌を動かす練習

🧒 幼児向け(1歳〜)

- 舌を上あごにつけて「10秒間キープ」×5回

- 鏡の前で「ラ行・サ行・タ行」をゆっくり発音する練習

- スプーンを舌にのせて持ち上げるトレーニング(筋力アップ)

📝 無理にやらせず、楽しく継続することがポイントです。

🦷 定期健診での発見タイミングと受診のすすめ

舌小帯短縮症は、乳児健診や歯科健診での早期発見が可能です。以下のタイミングで、医師・歯科医師に「舌の動きや形が気になる」と伝えてみましょう。

✅ チェックしてもらいたい健診のタイミング

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 🍼 1ヶ月健診・3〜4ヶ月健診 | 授乳トラブル・舌の形をチェック |

| 🗣️ 1歳半健診・3歳児健診 | 発音・食事状況の確認 |

| 🦷 歯科定期検診(年2回) | 舌の可動域・歯列・咀嚼の様子を総合的に評価 |

📣 歯科医院や耳鼻科での相談は予約制のことが多いため、気になったら早めに問い合わせを!

❓ よくある質問(Q&A)

❓ 自然に治ることはある?

A:軽度のケースでは自然に改善することもあります。

成長に伴って舌の可動域が広がり、授乳や発音に問題がなくなる場合もあります。ただし、明らかな機能障害(授乳困難・発音障害など)がある場合は、自然治癒を待たず早期の専門的評価が推奨されます。

❓ 赤ちゃんが舌を出せないのは異常?

A:すぐに異常とは限りませんが、他の症状とあわせて判断が必要です。

舌を出すのが苦手でも、母乳をしっかり飲めていて、体重も順調に増えていれば心配ないことが多いです。ただし、「ハート型の舌」「吸啜が弱い」などの特徴がある場合は、小児歯科や耳鼻科での診察をおすすめします。

❓ 手術の痛み・リスクは?

A:手術は比較的安全で、痛みも軽度なことが多いです。

- 乳児期(0〜6ヶ月):無麻酔または表面麻酔で対応でき、短時間で出血も少量

- 幼児〜成人:局所麻酔または静脈麻酔で行い、痛みは数日程度の軽い違和感

【主なリスク】

- 一時的な出血・腫れ

- ごくまれに再癒着(適切なケアで予防可能)

🛡️ 医療機関の経験や術後指導によって、リスクは十分に軽減されます。

❓ 大人でも手術は可能?

A:はい、成人でも問題なく手術は可能です。

大人の場合、発音障害・顎関節症・無呼吸症候群などで悩んでいる方が手術によって改善するケースがあります。舌の癖が長年定着しているため、術後の舌のリハビリ(MFT)を併用することが重要です。

❓ 術後の注意点や生活への影響は?

A:数日間の軽い不快感を除けば、生活への影響はほとんどありません。

【術後の主な注意点】

- 食事はやわらかいもの中心(2〜3日)

- 舌の動きを良くするため、軽いストレッチや舌体操を継続

- 再癒着防止のマッサージ(医師の指導のもと)

📝 通常、1週間程度でほぼ日常生活に復帰可能です。小児の場合は保育園・学校もすぐに再開できます。

📘 まとめ|舌小帯短縮症は早期発見・早期対応がカギ!

舌小帯短縮症は、「ちょっと舌が動かしにくいだけ」と見過ごされがちですが、実際には授乳・発音・食事・呼吸など、日常生活に深く関わる多面的な問題です。放置すると、成長や発達・歯並び・睡眠の質にまで影響を及ぼす可能性があります。

✅ 軽度の場合は、ストレッチや口腔筋機能療法(MFT)などの保存的なアプローチで改善が見込めることもあります。

✅ 一方、中等度〜重度の場合は、適切なタイミングでの手術+術後のケアが必要となるケースが多くなります。

術後のフォローアップも含めて、舌小帯のケアは「一度きり」で終わらない治療です。特に、MFTやストレッチによる再癒着防止と機能回復のトレーニングが重要となります。

また、症状や年齢によっても対応が異なるため、以下のように専門医の選択も大切です。

| 症状 | 推奨される診療科 |

|---|---|

| 授乳障害・離乳食の悩み | 小児科/小児歯科 |

| 発音・食事・舌の動きの問題 | 歯科(口腔外科)/言語聴覚士 |

| 顎関節・呼吸・睡眠の問題 | 耳鼻咽喉科/形成外科 |

🧭「成長すれば治るかも」と様子を見る前に、まずはプロの目で評価してもらうことが、将来的なトラブルを防ぐ第一歩です。

**舌のクセかな?**と感じたら、ぜひお気軽に専門医へご相談ください。

江戸川区で舌小帯短縮症の相談なら!篠崎駅近くの当歯科で専門治療

赤ちゃんの授乳トラブルや、お子さまの発音・食事の問題でお悩みではありませんか?

江戸川区篠崎の当歯科医院 では、舌小帯短縮症の診断・治療を行っております。

🔹 こんなお悩みはありませんか?

✅ 赤ちゃんが母乳や哺乳瓶をうまく飲めない

✅ 発音が不明瞭で、ラ行・サ行・タ行がうまく言えない

✅ 食事の際に舌をうまく動かせず、噛みづらい

✅ 口呼吸が多く、歯並びが心配

当院では、舌小帯短縮症の診断・口腔機能トレーニング・必要に応じた治療 まで、一人ひとりに合わせたサポートを行います。

📍 江戸川区篠崎駅すぐ の便利な立地で、小児歯科・口腔外科 に対応!

👶 赤ちゃんから大人まで、専門的な診断と治療を提供しています。

「舌小帯短縮症かも?」と感じたら、お気軽にご相談ください!

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。