- 1. 【🎞️43秒】女性ホルモンの乱れが歯ぐきに影響?40代からの歯周病と上手に付き合う方法

- 2. 🧭なぜ40代女性に歯周病が増えるのか?

- 2.1. 💡女性ホルモンの影響と歯周組織の関係

- 2.2. 👩⚕️出産・更年期・ピル服用が口腔環境に与える変化

- 2.3. 📉家事・育児・仕事の両立によるセルフケア不足

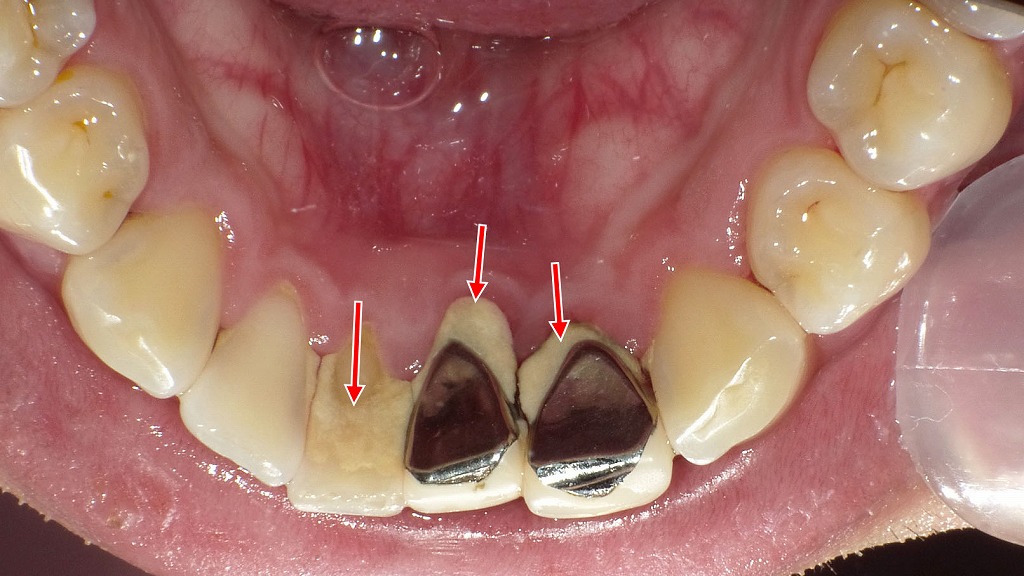

- 3. 40代女性の歯周病症例

- 3.1. 🩺 主な臨床所見

- 3.1.1. ■ 上顎前歯部(上の前歯)

- 3.1.2. ■ 下顎前歯部(下の2番から2番:側切歯~中切歯)

- 3.2. 🔬 総合評価

- 3.3. 💡 対応・治療の方向性

- 4. 🚨歯周病が“手遅れ”になる5つの症状

- 4.1. 🔴歯茎の腫れや出血が止まらない

- 4.2. 🦠膿が出る・強い口臭がする

- 4.3. 🔄歯がグラグラ動く・噛みにくい

- 4.4. 💬冷たいものがしみる・噛むと痛い

- 4.5. ⏳歯と歯の隙間が広がる・歯が長く見える

- 5. 🧪進行度別に見る歯周病の治療法

- 5.1. ⚖️軽度~中等度の治療(スケーリング・SRPなど)

- 5.2. 🛠️重度の治療(歯周外科・再生療法・抜歯)

- 5.2.1. 歯周外科FOPのビフォー・アフター:深い歯周ポケットを徹底清掃した症例

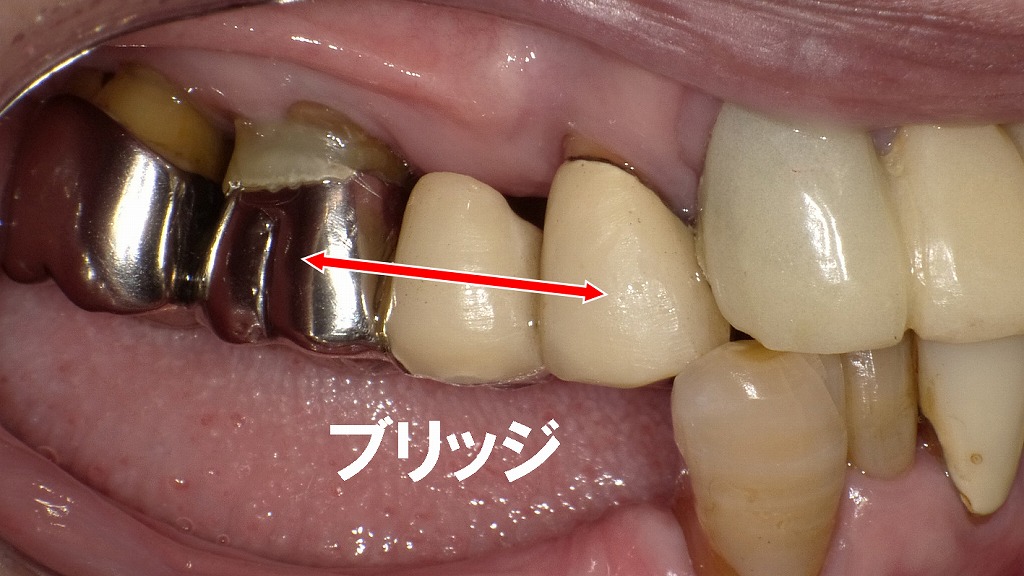

- 5.3. 🦷抜歯後の対応:ブリッジ・入れ歯・インプラント

- 5.3.1. 抜歯後の治療選択:4・5・6番ブリッジで噛める力を回復

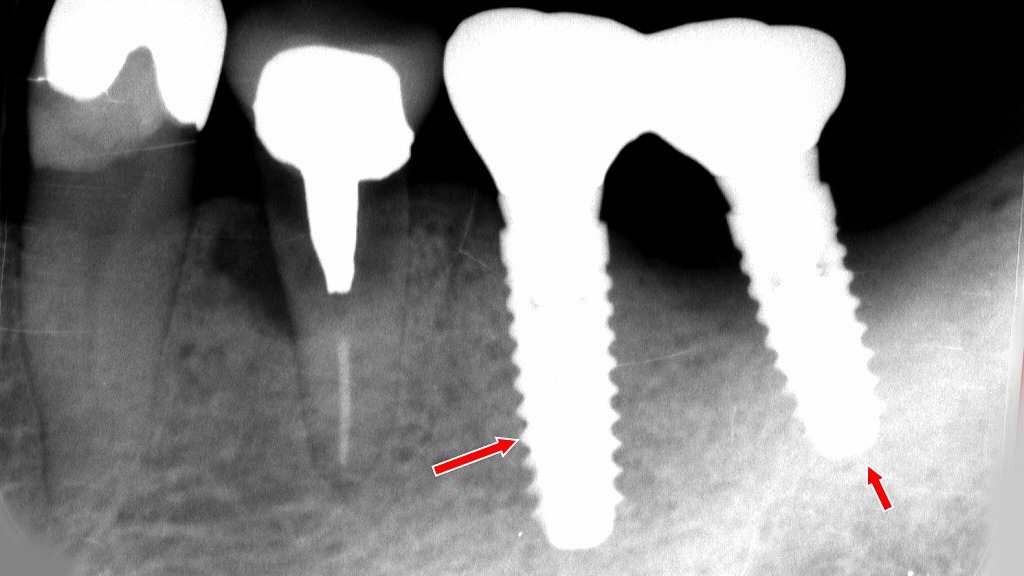

- 5.3.2. 下顎5番・6番相当部への適切なインプラント埋入例

- 6. 😱手遅れになるとどうなる?リアルな体験談

- 6.1. 📘40代女性の症例紹介(実際に抜歯に至ったケース)

- 6.2. 💬「もっと早く歯医者に行けばよかった」という後悔の声

- 7. 🛡️手遅れを防ぐためにできること

- 7.1. ⏰定期検診のタイミングと頻度

- 7.2. 🪥家庭での正しいブラッシングとフロス習慣

- 7.3. 🧴40代から始めたい歯周病予防グッズ

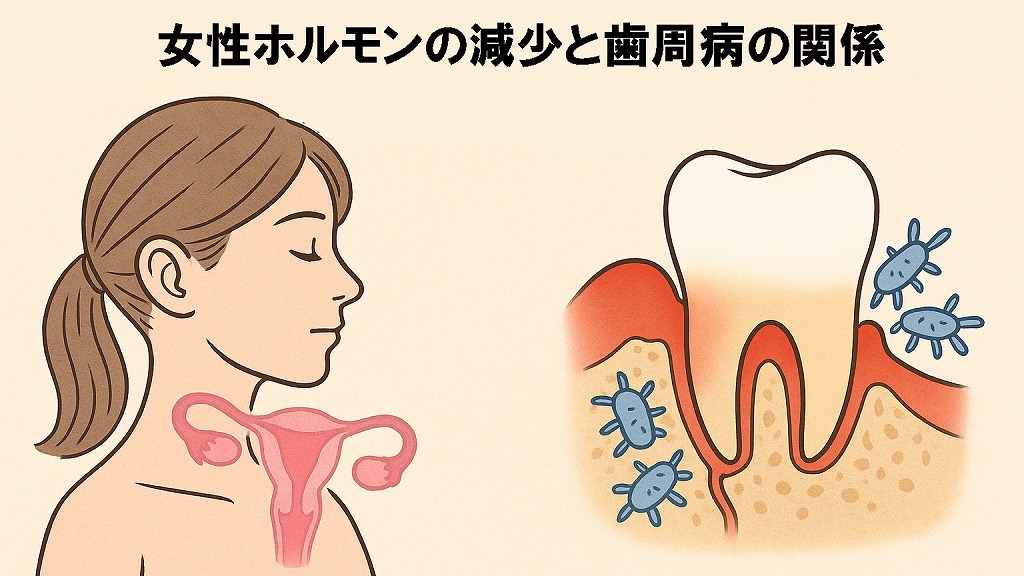

- 8. 💠女性ホルモンと歯ぐきの健康を守る基礎知識

- 8.1. 💡【1】女性ホルモンとは?その種類と働き

- 8.2. 🧬【2】エストロゲンの具体的な働き

- 8.3. ⚠️【3】女性ホルモン減少の原因と影響

- 8.4. 🩺【4】更年期障害と歯周病の関連

- 8.5. 💊【5】女性ホルモン補充療法(HRT)の可能性と注意点

- 8.6. 🥗【6】サポート食品の活用で内側からケア

- 8.7. 🦷【7】歯科医院でのケアが不可欠です

- 9. 🏥江戸川区篠崎で歯周病治療を検討中の方へ

- 9.1. 📍当院の歯周病治療の特徴

- 9.2. 🧑⚕️女性歯科医師による丁寧なカウンセリング

- 9.3. 👩🔬初期のサインを見逃さない診査体制

- 10. 🙋♀️よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓歯周病ってどのくらいで手遅れになるの?

- 10.2. ❓治療は痛い?時間はどのくらいかかる?

- 10.3. ❓歯が抜けたら、もう戻らないの?

- 11. 🫘女性ホルモンを増やす食べ物・飲み物

- 11.1. 🌸女性ホルモンと上手に付き合うために

- 11.1.1. 💡【1】女性ホルモンは“健康”と“若々しさ”のカギ

- 11.1.2. ⚠️【2】更年期障害の主な原因は女性ホルモンの減少

- 11.1.3. 🧬【3】女性ホルモンは食事から直接摂れない

- 11.1.4. 🥗【4】ホルモン様作用のある食材を積極的に摂ろう

- 11.1.5. 📝【5】ポイントは「毎日の食事でバランスよく」

- 11.2. 🫘女性ホルモンを増やす大豆イソフラボン

- 11.3. 🥜女性ホルモンを増やすビタミンE

- 11.4. 🌱女性ホルモンを増やすレソルシル酸ラクトン類

- 12. 📢江戸川区篠崎で歯周病に不安を感じている方へ

- 13. 【動画】妊娠性歯肉炎

- 14. 筆者・院長

💡「最近、歯ぐきが腫れやすくなった気がする」「口の中が乾く」「年齢のせいかな?」——そんなふうに感じていませんか?

実はその症状、女性ホルモンの変化が関係しているかもしれません。

特に40〜50代の女性は、ホルモンバランスの乱れにより、歯ぐきや口の中の環境が大きく変化する時期です。

このページでは、更年期と歯周病の深い関係、そして日常生活でできる対策について、わかりやすく解説します。

【🎞️43秒】女性ホルモンの乱れが歯ぐきに影響?40代からの歯周病と上手に付き合う方法

🧭なぜ40代女性に歯周病が増えるのか?

40代は歯周病が進行しやすくなる年代です。特に女性はホルモンの変化やライフスタイルの影響で、歯ぐきの健康を保ちにくくなります。自覚症状が乏しいため、知らないうちに重度化して「手遅れ」と言われるケースも少なくありません。ここでは、40代女性に歯周病が多い理由を医学的・生活習慣的な側面から詳しく解説します。

💡女性ホルモンの影響と歯周組織の関係

女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)は、歯ぐきの血管透過性や炎症反応に関わるとされており、ホルモンバランスが乱れると歯周組織の抵抗力が低下します。40代では閉経前後の変動期に入り、歯肉が腫れやすくなったり、出血しやすくなったりする傾向が強まります。このような生理的変化は、歯周病菌に対する防御機能を弱め、炎症の慢性化や進行リスクを高めてしまうのです。

👩⚕️出産・更年期・ピル服用が口腔環境に与える変化

妊娠・出産を経験した女性では、歯肉炎や歯周病のリスクが高まることが知られています。また、ピルの服用や更年期に伴うホルモン変化も、歯ぐきの腫れやすさに影響を与えます。例えば、妊娠性歯肉炎は一時的に悪化することがあり、産後もケアを怠ると慢性化することがあります。40代女性はこうした人生の節目が重なるため、より注意深い口腔ケアが求められます。

📉家事・育児・仕事の両立によるセルフケア不足

40代女性の多くは家庭と職場の両方で多忙を極め、自分の健康管理が後回しになりがちです。朝の忙しさから歯磨きが不十分になったり、歯科受診のタイミングを逃してしまったりすることも少なくありません。その結果、初期の歯周病を見逃して重症化してしまうケースも。日々のストレスや睡眠不足も免疫力を低下させ、歯周病リスクを高める要因となります。

40代女性の歯周病症例

この写真は、40代女性の口腔内(前歯部)を示しています。上顎前歯の歯肉や下顎前歯の被せ物に、いくつかの臨床的特徴が確認されます。

🩺 主な臨床所見

■ 上顎前歯部(上の前歯)

- 歯肉退縮(しにくたいしゅく)

歯ぐきが下がり、歯根の一部が露出しています。特に中切歯・側切歯の間で顕著です。

➤ 長年の歯周病の進行や、ブラッシング圧過多、加齢変化が要因と考えられます。 - 歯肉の発赤と出血

歯肉縁に炎症が見られ、軽度の出血があります。

➤ 慢性歯周炎を示唆します。 - 補綴物(被せ物)の辺縁不適合

クラウンのマージン部(歯と被せ物の境目)に隙間や黒変が見られます。

➤ 二次カリエスやプラーク停滞の原因となる可能性があります。

■ 下顎前歯部(下の2番から2番:側切歯~中切歯)

- **保険の硬質レジン前装冠(こうしつレジンぜんそうかん)が装着されています。

表面にステイン(着色汚れ)**が沈着しており、黄褐色~茶褐色の変色が確認されます。

➤ コーヒー・タバコ・茶渋・経年的な劣化によるものです。

➤ レジン素材のため、長期使用で吸水や微細な亀裂により着色しやすい特徴があります。

🔬 総合評価

- 慢性歯周病による歯肉退縮・炎症・出血が進行しており、

補綴物周囲のプラークコントロール不良が認められます。 - 下顎前歯のレジン前装冠は経年劣化とステイン沈着が明らかで、審美的な低下もみられます。

💡 対応・治療の方向性

- 歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)

➤ 歯石とプラークを除去し、炎症を改善。 - ブラッシング指導と歯間清掃習慣の改善

➤ 歯肉退縮部や補綴物の境界を重点的に清掃。 - 補綴物の再評価・再製作の検討

➤ 適合不良や変色したクラウンをセラミックなど審美性の高い素材に交換。 - 定期的メンテナンス

➤ 3〜4ヶ月ごとの歯周メンテナンスで再発防止。

🚨歯周病が“手遅れ”になる5つの症状

歯周病は静かに進行するため、「気づいたときには手遅れだった」というケースが少なくありません。以下の症状に1つでも心当たりがあれば、すでに中等度〜重度に進行している可能性があります。早めの対応が、歯を守るためのカギになります。

🔴歯茎の腫れや出血が止まらない

ブラッシングやフロス時に毎回出血がある場合、単なる磨き残しではなく、歯周病の炎症が根深く進行しているサインです。特に、歯ぐきがぷくっと膨らんでいたり、触れるだけで血がにじむような状態は「慢性炎症」が疑われ、歯槽骨(歯を支える骨)の破壊が始まっていることもあります。

🦠膿が出る・強い口臭がする

歯ぐきの中に膿がたまると、指で押したときに膿がにじんだり、独特な嫌なニオイが続いたりします。これは歯周ポケットの深部で細菌が増殖し、化膿している状態です。自分では気づきにくいですが、周囲に「口臭が気になる」と言われたときは要注意。放置すると、顎骨の吸収や全身疾患との関連も生じてきます。

🔄歯がグラグラ動く・噛みにくい

歯が前後左右に動く、または噛んだときに違和感がある場合、歯を支える骨が大きく失われている可能性があります。噛む力が分散されず、1本の歯に負荷が集中することで痛みが出たり、さらに揺れが悪化する「悪循環」に陥りやすい状態です。ここまで進行していると、抜歯が避けられないケースも多くなります。

💬冷たいものがしみる・噛むと痛い

歯周病が進行すると、歯ぐきが下がって歯の根が露出し、知覚過敏や噛んだときの痛みとして現れることがあります。「虫歯ではないのにしみる」「柔らかい物でも噛むと痛い」と感じたら、歯周組織のダメージがかなり進行している合図です。早めに歯科で診断を受けることが大切です。

⏳歯と歯の隙間が広がる・歯が長く見える

以前より歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなったり、鏡を見たときに「歯が長くなった」と感じることはありませんか? これは歯ぐきの退縮によって歯根が露出し、歯周組織の支えが減ってきている証拠です。審美的にも気になるこの状態は、すでに手遅れ寸前まで進んでいることもあります。

🧪進行度別に見る歯周病の治療法

歯周病の進行度に応じて、適切な治療法は大きく異なります。「手遅れかも」と不安を感じても、状態に合わせた治療を受ければ、多くの場合で歯を残せる可能性があります。ここでは、軽度から重度、さらに抜歯後の対応までを段階別にご紹介します。

⚖️軽度~中等度の治療(スケーリング・SRPなど)

初期〜中等度の歯周病では、歯石やプラークを徹底的に除去する「スケーリング」や、歯周ポケットの奥深くまで清掃する「ルートプレーニング(SRP)」が基本となります。これらの処置により炎症を抑え、歯ぐきの回復を促すことが可能です。定期的なメンテナンスとセルフケアの徹底が、症状の安定化に大きく貢献します。

歯肉縁上・縁下に付着した歯石は、歯周病菌の温床となり、炎症や歯周ポケットの進行を引き起こします。

軽度から中等度の歯周病では、まずスケーリングや**SRP(スケーリング・ルートプレーニング)**によって歯石や細菌性プラークを徹底的に除去し、歯肉の炎症改善と歯周組織の安定を図ることが治療の基本となります。

被せ物が入っている歯でも、適切な清掃と専門的処置により、歯周病の進行を抑えることが可能です。

🛠️重度の治療(歯周外科・再生療法・抜歯)

歯周ポケットが6mm以上ある場合や、歯の動揺が見られる場合には、通常の清掃では改善が難しく、「フラップ手術(歯周外科)」が必要になることもあります。さらに、失われた骨を再生するために「エムドゲイン」や「GTR法」などの再生療法が適応されるケースもあります。歯の保存が困難な場合は、やむを得ず抜歯となることもあります。

歯周外科FOPのビフォー・アフター:深い歯周ポケットを徹底清掃した症例

🦷抜歯後の対応:ブリッジ・入れ歯・インプラント

抜歯を行った場合、そのまま放置すると噛み合わせの崩れや周囲の歯の移動を招きます。失った歯を補う方法としては、隣の歯を支えにする「ブリッジ」、取り外し式の「部分入れ歯」、人工の歯根を埋め込む「インプラント」などが選択肢です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルやご予算に合わせて最適な方法を歯科医と相談しましょう。

抜歯後の治療選択:4・5・6番ブリッジで噛める力を回復

5番の欠損部位に対して、両隣の歯を支台として連結した「ブリッジ」で欠損を補った症例です。

抜歯後に何も入れず放置すると、周囲の歯が傾いたり噛み合わせが崩れたりしますが、ブリッジを装着することで噛む機能と見た目の回復が可能です。

ただし、支台歯に大きな負担がかかるため、適切なメンテナンスが長期安定の鍵となります。

下顎5番・6番相当部への適切なインプラント埋入例

下顎5番・6番相当部に、抜歯後の骨量を精査したうえでインプラントを2本埋入した症例です。レントゲン矢印部では、フィクスチャー周囲の骨密度や骨との結合状態(オッセオインテグレーション)を確認できます。周囲骨に均一な接触が認められ、初期固定が良好に得られている状態です。適切な埋入方向と深度により、将来的な力の分散と長期安定が期待できます。

😱手遅れになるとどうなる?リアルな体験談

「まさか自分が…」「もう少し早く気づいていれば…」——歯周病が重度まで進行した40代女性の患者様の声には、そんな後悔の念が多く含まれています。ここでは実際に抜歯に至った症例と、歯科受診を先延ばしにした方のリアルな声をご紹介します。未来の自分を守るためにも、ぜひ参考にしてください。

📘40代女性の症例紹介(実際に抜歯に至ったケース)

ある40代女性の患者様は、歯ぐきの腫れと出血が数ヶ月続いていましたが、「仕事が忙しいから」と受診を後回しにしていました。ようやく来院されたときには、前歯がグラグラし、歯槽骨が半分以上吸収された状態。歯周外科による治療も検討しましたが、残念ながら歯の保存は難しく、抜歯となりました。

その後はブリッジで補綴しましたが、「天然の歯で食事ができるありがたさを失って初めて痛感した」とのこと。治療後のメンテナンスには真剣に取り組まれ、今では他の歯を守るための定期ケアを欠かしていません。

💬「もっと早く歯医者に行けばよかった」という後悔の声

「40代になってから、歯の健康が一気に崩れた気がします」

「出産後、ずっと歯ぐきがしみていたけど、忙しさに負けて受診できなかった」

「虫歯じゃないから大丈夫だと思っていたのが間違いだった」

実際に治療を受けた方々からは、こうした声がよく聞かれます。特に、痛みが出てから慌てて受診し、「もっと早く来ていれば抜かずに済んだ」と後悔する方が非常に多いのが現実です。歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)とも呼ばれるほど、気づきにくいのが特徴。だからこそ、“今”の気づきが未来を変える一歩になります。

🛡️手遅れを防ぐためにできること

歯周病は「早期発見・早期対応」が何よりも大切です。特に40代は、歯ぐきや骨の衰えが徐々に始まる時期。今すぐ生活の中に取り入れられる予防策を実践することで、大切な歯を守ることができます。

⏰定期検診のタイミングと頻度

歯周病は自覚症状が出にくいため、定期的なプロによるチェックが欠かせません。40代以降は、**最低でも年2〜3回(4〜6ヶ月に1回)**の歯科検診が理想です。すでに歯周ポケットが深い方や、出産・更年期などの体調変化がある方は、3ヶ月ごとのメンテナンスが推奨されることもあります。定期的に歯石を除去し、進行の兆しをいち早く見つけましょう。

🪥家庭での正しいブラッシングとフロス習慣

毎日の歯みがきが不十分だと、いくら歯科に通っても歯周病は再発してしまいます。ポイントは「毛先を歯と歯ぐきの境目にきちんと当てる」こと。ゴシゴシ力を入れず、優しく細かく磨くのがコツです。

さらに40代女性に特におすすめなのが「デンタルフロス」や「歯間ブラシ」の併用。歯と歯の間のプラークはブラシだけでは取り切れないため、1日1回は清掃する習慣をつけましょう。

🧴40代から始めたい歯周病予防グッズ

以下のようなアイテムは、40代からの歯周病対策に効果的です:

- フッ素配合歯みがき粉(1450ppm):再石灰化を促進し、歯を強くします

- 歯周病専用うがい薬(グルコン酸クロルヘキシジンなど):菌の活動を抑制

- 電動歯ブラシ:手磨きでは届きにくい部位まで効率的に清掃

- ジェットウォッシャー:歯周ポケットの奥の汚れを水圧で洗浄

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

これらを活用することで、セルフケアの質が大きく向上します。「予防こそ最良の治療」であることを意識して、毎日の習慣を少しずつ見直してみましょう。

💠女性ホルモンと歯ぐきの健康を守る基礎知識

💡【1】女性ホルモンとは?その種類と働き

- 女性ホルモンには主に2種類あります:

- エストロゲン(卵胞ホルモン):肌や血管、骨、歯ぐきなど全身に働きかけ、女性らしい健康を保つ。

- プロゲステロン(黄体ホルモン):妊娠をサポートするホルモンで、子宮内膜や乳腺の調整に関与。

🧬【2】エストロゲンの具体的な働き

- 肌のハリ・潤いを保ち、骨密度を維持

- HDL(善玉)コレステロールを増やし、動脈硬化を防ぐ

- 歯槽骨を守り、歯周病の進行を抑える

- 歯ぐきの炎症をコントロールし、ドライマウスを予防

⚠️【3】女性ホルモン減少の原因と影響

- 40代以降は卵巣機能の低下によりエストロゲンが減少

- 過度なストレスや不規則な生活もホルモン減少の一因に

- 結果として:

- 歯周病の進行リスクが増加

- ドライマウス(口腔乾燥症)

- 更年期障害(のぼせ・不眠・イライラなど)

🩺【4】更年期障害と歯周病の関連

- 更年期にホルモンバランスが崩れると、体調だけでなく口腔環境にも変化

- 歯ぐきの炎症や出血、骨の吸収などが進みやすくなる

- 症状例:イライラ、冷え、肩こり、不安感、口臭・口の乾燥など

💊【5】女性ホルモン補充療法(HRT)の可能性と注意点

- HRTにより歯周病の進行を抑えられる可能性が研究で示唆

- ドライマウスの改善にも効果あり

- ただし、乳がん・血栓症などの副作用リスクもあるため、医師の管理下で慎重に行う必要あり

🥗【6】サポート食品の活用で内側からケア

- 大豆イソフラボン(納豆・豆腐・豆乳):エストロゲン様作用

- ビタミンE(アーモンド・かぼちゃ・アボカド):抗酸化作用で老化予防

- レソルシル酸ラクトン類(ごま・スナップエンドウ・小麦):女性ホルモン様作用あり

📝サプリよりも食事からの摂取が推奨されます。

🦷【7】歯科医院でのケアが不可欠です

- 女性ホルモンの影響を受けやすい40〜50代女性は、歯周病の定期検診を3ヶ月ごとに

- 歯ぐきの出血や口臭など、小さなサインを見逃さず、予防中心のケアを行いましょう

🏥江戸川区篠崎で歯周病治療を検討中の方へ

「最近、歯ぐきが下がってきた気がする」「口臭が気になる」など、ちょっとした変化でも、歯周病のサインかもしれません。江戸川区篠崎エリアで信頼できる歯科医院をお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。当院では、40代以降の歯ぐきの変化に対応した、精密かつやさしい歯周病ケアを提供しています。

📍当院の歯周病治療の特徴

当院では、単なる歯石除去にとどまらず、歯周病の進行状況に応じた個別の治療プランを大切にしています。軽度の場合は予防とメンテナンス中心、進行している場合でも可能な限り歯を残すために、最新の再生療法や歯周外科もご提案します。また、歯周病と全身疾患の関係も重視し、生活習慣や体調に配慮したトータルケアを実践しています。

🧑⚕️女性歯科医師による丁寧なカウンセリング

「男性の先生は少し緊張する…」という女性の患者さまもご安心ください。当院では女性歯科医師が在籍しており、丁寧で優しいカウンセリングを心がけています。お口の悩みはもちろん、妊娠・出産・更年期など、女性特有のライフイベントと口腔ケアの関係にも配慮したアドバイスを行っています。

👩🔬初期のサインを見逃さない診査体制

当院では、歯周ポケット検査・歯の動揺度チェック・レントゲン診断・口臭測定など、多角的な視点から歯周病の初期兆候を見逃さない体制を整えています。見た目にはわからない骨の状態や歯ぐきの深部まで確認し、適切なタイミングでの処置をご案内します。早期発見・早期治療ができれば、抜歯を防ぐ可能性も大きく広がります。

🙋♀️よくある質問(Q&A)

歯周病に関する疑問や不安を抱えながらも、なかなか歯科医院に足を運べない…という方は多いものです。ここでは、当院に実際に寄せられる質問の中から、特に多い内容をピックアップしてお答えします。

❓歯周病ってどのくらいで手遅れになるの?

個人差はありますが、軽度から重度へ進行するまでには数年単位で時間がかかることが一般的です。しかし、初期の自覚症状が少ないため、「気づいたときにはすでに手遅れだった」というケースも少なくありません。歯ぐきの腫れ・出血・口臭などに気づいた時点で、早めに歯科を受診することで、手遅れを防ぐことが可能です。

❓治療は痛い?時間はどのくらいかかる?

軽度〜中等度の治療(スケーリング・SRPなど)は、局所麻酔を使用するため、ほとんど痛みを感じません。重度の場合でも、痛みに配慮した処置を行いますのでご安心ください。治療期間は進行度によりますが、1〜2ヶ月で終わるケースから、半年〜1年かけてじっくり治すケースまであります。定期メンテナンスで予防すれば、長引く治療も回避しやすくなります。

❓歯が抜けたら、もう戻らないの?

残念ながら、一度抜けた天然歯は元には戻りません。しかし、ブリッジ・入れ歯・インプラントなどの補綴(ほてつ)治療により、見た目や噛む機能を十分に回復させることは可能です。ただし、他の歯まで失わないためには、抜けた原因をしっかり治療し、再発を防ぐことが何より大切です。

🫘女性ホルモンを増やす食べ物・飲み物

🌸女性ホルモンと上手に付き合うために

💡【1】女性ホルモンは“健康”と“若々しさ”のカギ

女性ホルモンは、肌・骨・血管・心身のバランスを保つなど、女性の全身の健康維持に深く関わる重要なホルモンです。

分泌が整うことで、お肌のトラブル解消や「若返り」効果も期待できます。

⚠️【2】更年期障害の主な原因は女性ホルモンの減少

40代以降になると、卵巣機能が低下しエストロゲンなどの女性ホルモンが減少します。

これが原因となり、のぼせ・冷え・イライラ・不眠・歯周病などの更年期症状が現れることがあります。

🧬【3】女性ホルモンは食事から直接摂れない

女性ホルモンは、体内(主に卵巣)で自然に分泌されるものであり、食べ物から直接補うことはできません。

ただし、体に似た作用をもたらす成分を含む食品を摂ることで、ホルモン分泌をサポートすることは可能です。

🥗【4】ホルモン様作用のある食材を積極的に摂ろう

以下のような食材には、女性ホルモン様作用を持つ栄養素が含まれています。

- 🫘 大豆製品(イソフラボン):納豆、豆腐、豆乳

- 🥜 ビタミンE:アーモンド、アボカド、西洋かぼちゃ

- 🌱 レソルシル酸ラクトン類:ごま、スナックエンドウ、小麦など

📝【5】ポイントは「毎日の食事でバランスよく」

サプリメントに頼りすぎず、普段の食事の中で無理なく取り入れることが大切です。

味噌汁に豆腐を加える、間食にナッツ類を選ぶなど、ちょっとした工夫で体の内側からケアできます。

🫘女性ホルモンを増やす大豆イソフラボン

納豆など大豆製品

1日に摂りたい大豆イソフラボンの量は50mg。納豆なら1パック(約50g)で、大豆イソフラボンの量は65mg。

豆腐

豆腐なら1/2丁で、大豆イソフラボンの量は55mg。

豆乳

豆乳(1パック200g)で大豆イソフラボンの量は41mg。

🥜女性ホルモンを増やすビタミンE

アーモンド

アーモンドやラッカセイなどのナッツ類に豊富。

日本で定められているビタミンEの1日目安量量は女性6mg、男性6.5mg。上限は267mg以下。アーモンドなら1日20gが適量。

西洋かぼちゃ

西洋かぼちゃ 煮物一人分130gでビタミンE6.1mg。

アボガド

アボカド1個は約200gで、ビタミンE含有量は6.8mg。

🌱女性ホルモンを増やすレソルシル酸ラクトン類

スナックエンドウ

えんどう豆の仲間のサヤエンドウ、グリンピース、スナックエンドウはレソルシル酸ラクトン類が豊富です。

ごま

ごまに含まれるレソルシル酸ラクトン類が、女性ホルモンに似た働きをします。生理不順や更年期の不調に良い食品です。

小麦

小麦にはレソルシル酸ラクトン類が豊富に含まれていますが、糖質が多いため、摂り過ぎは血糖値の上昇に繋がる為、糖尿病のリスクに注意が必要です。

📢江戸川区篠崎で歯周病に不安を感じている方へ

40代以降の女性に増えている歯周病。初期症状に気づかず「気づいた時には手遅れだった」という声も少なくありません。

江戸川区篠崎で歯周病に不安を感じている方は、ぜひ当院へ。

歯ぐきの腫れ・出血・グラつきなどの症状がある方は、“手遅れになる前”の診断と治療が大切です。女性歯科医師によるやさしいカウンセリングで、あなたの不安に寄り添います。

【動画】妊娠性歯肉炎

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。