- 1. 【🎞️43秒】毎日の歯磨きだけでは足りない?プラークコントロールで口の中を守る正しい習慣とは

- 2. 🔍プラークコントロールとは何か?

- 2.1. 🧪プラーク(歯垢)の正体と危険性

- 2.2. 📊プラークと歯周病・虫歯の関係

- 2.2.1. プラークが進行させた重度歯周病|6・7番の歯槽骨吸収と治療選択

- 2.3. 🏠セルフケアとプロケアの違い

- 3. 🪥磨き残しがプラーク(歯垢)を形成するまでの流れ

- 3.1. 🔸① ヌルヌルとした歯垢は細菌のかたまり

- 3.2. 🔸② 正しく磨かないとプラークが残る

- 3.3. 🔸③ 磨き残しは部位に偏って残る

- 3.4. 🔸④ 放置されたプラークは徐々に毒性を増す

- 3.5. 🔸⑤ バイオフィルムが形成される

- 4. 🦷プラークコントロールの本当の意味とは?

- 4.1. 🧫古くなった歯垢は毒性が高まる

- 4.2. 🔄プラークを「新しく保つ」ことが大切

- 4.3. 🪥歯磨き=完全な対策ではない

- 4.4. 🧠歯垢の「質」を意識したケアがカギ

- 5. 🧼自宅でできる効果的なプラークコントロール

- 5.1. 🪥正しい歯磨きの方法とコツ

- 5.2. 🧵フロス・歯間ブラシ・マウスウォッシュの使い方

- 5.3. ⏰歯磨きの頻度とタイミングは?

- 5.4. 👨👩👧👦子どもや高齢者のケアポイント

- 6. 🏥歯科医院でのプラークコントロール

- 6.1. 🦷PMTC(プロによるクリーニング)とは?

- 6.1.1. 🧪歯科で使用する器材や薬剤

- 6.2. 🔬プラークスコア・染め出しで見る磨き残し

- 6.2.1. 🧪プラークの染め出しで「見える化」

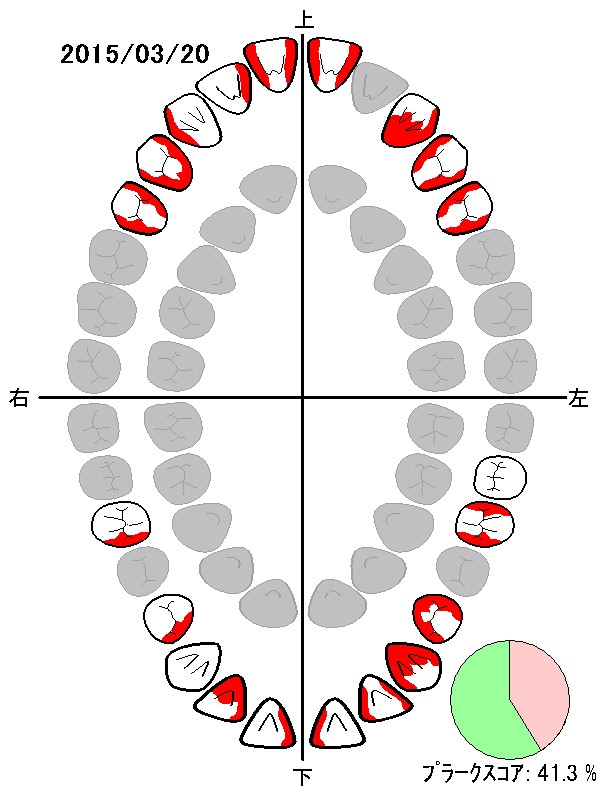

- 6.2.2. 📉プラークスコアの評価基準

- 6.3. 🧑⚕️歯科衛生士によるブラッシング指導

- 7. ⚠️うまくいかない場合の原因と対策

- 7.1. ❌間違ったブラッシング習慣

- 7.2. 🚭喫煙・糖尿病・ストレスが与える影響

- 7.3. 📉改善が見られないときのチェックリスト

- 8. 🎯症状別プラークコントロールの実践

- 8.1. 🩸歯肉炎・歯周病初期におすすめのケア法

- 8.2. 🦷矯正治療中・歯並びが悪い方の工夫

- 8.3. 🤰妊婦さんや持病がある方の注意点

- 9. 📚知っておきたいプラークコントロールQ&A

- 9.1. 💬毎日磨いているのに歯周病になるのはなぜ?

- 9.2. 💬電動歯ブラシと手磨き、どちらが効果的?

- 9.3. 💬どのくらいで効果が出る?

- 10. 📌まとめ|プラークコントロールで歯の寿命をのばす

- 11. 江戸川区篠崎で予防歯科をお探しの方へ

- 12. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 13. 筆者・院長

「ちゃんと磨いてるつもりなのに…」と感じたことはありませんか?

それは“プラークコントロール”の視点が足りていないだけかもしれません。

歯を守るためには、磨き方・道具・習慣の見直しが大切です。

この記事では、毎日の歯磨きをもっと効果的にするためのヒントを、やさしく丁寧に解説します。

歯の健康は、一生の宝物です。まずは正しい知識から始めましょう。

【🎞️43秒】毎日の歯磨きだけでは足りない?プラークコントロールで口の中を守る正しい習慣とは

🔍プラークコントロールとは何か?

プラークコントロールとは、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)を取り除くことを指します。歯磨きを中心としたセルフケアに加え、歯科医院でのプロフェッショナルケアを組み合わせて行うのが理想的です。

🧪プラーク(歯垢)の正体と危険性

プラークとは、細菌のかたまりである「バイオフィルム」です。食べかすや唾液中の成分が混ざり、歯の表面にネバネバと付着します。この状態が放置されると、虫歯や歯周病の原因となり、口臭の原因にもなります。見た目には透明〜乳白色で気づきにくいのが特徴です。

📊プラークと歯周病・虫歯の関係

プラークの中には、酸を出して歯を溶かす虫歯菌や、歯ぐきに炎症を起こす歯周病菌が存在します。プラークがたまることで歯茎が赤く腫れ、出血しやすくなるのは歯周病の初期サインです。早期にプラークを取り除くことで、歯を失うリスクを減らせます。

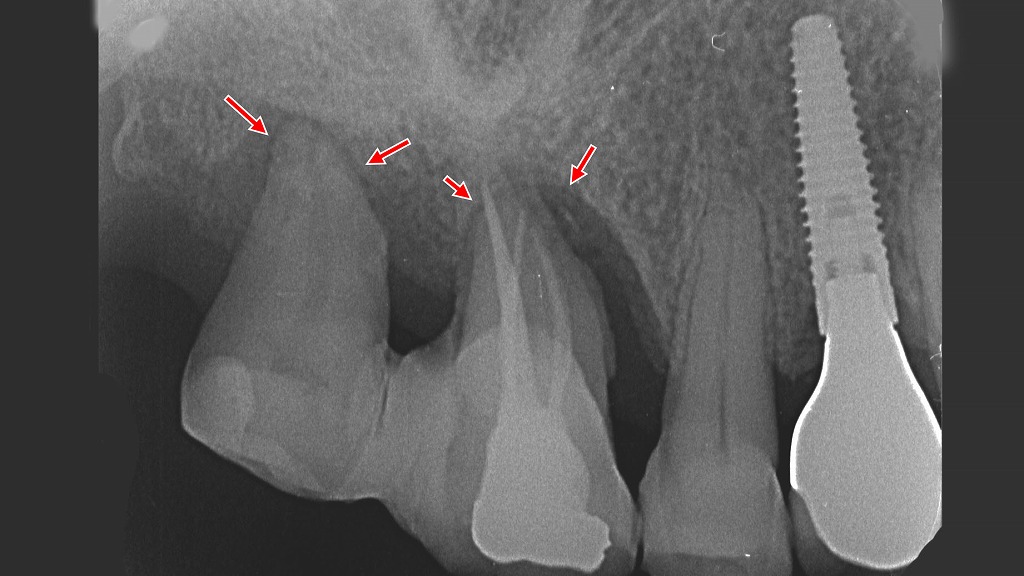

プラークが進行させた重度歯周病|6・7番の歯槽骨吸収と治療選択

レントゲン画像では、プラークの長期的な付着と歯周病の進行により、6・7番周囲の歯槽骨が根尖付近まで大きく吸収していることが確認できます。この状態では歯の保存は困難で、抜歯が適応となります。一方、4番部位は歯を失った後の咬合回復としてインプラント治療が行われています。プラークコントロールを怠ると、歯周病はここまで進行する可能性があり、早期の予防と治療が極めて重要です。

🏠セルフケアとプロケアの違い

セルフケアは毎日の歯磨きやフロスなどで行う予防策です。一方、プロケアは歯科医院での定期的なクリーニングやブラッシング指導を含みます。歯と歯の間や歯ぐきの奥など、家庭では取りきれないプラークをプロの技術で除去することで、より高い予防効果が期待できます。

🪥磨き残しがプラーク(歯垢)を形成するまでの流れ

🔸① ヌルヌルとした歯垢は細菌のかたまり

歯の表面に付着するプラーク(歯垢)は、細菌とその代謝物が集まってできたネバネバとした膜状の汚れです。

このプラークが虫歯や歯周病の最大の原因になります。

🔸② 正しく磨かないとプラークが残る

毎日歯を磨いていても、歯ブラシの当て方・動かし方・磨く範囲が不十分だと、磨き残しが発生します。

その磨き残しが、やがて歯垢として残り、病気の引き金になります。

🔸③ 磨き残しは部位に偏って残る

上顎の歯ぐき付近(歯頚部)など、特定の部位に歯垢が集中して残ることが多いです。

これは「磨き癖」や「視認しづらい位置」が原因で、下顎よりも上顎に磨き残しが多い傾向があります。

🔸④ 放置されたプラークは徐々に毒性を増す

磨き残しが長期間放置されると、プラークは古くなり、細菌のバランスが変化します。

これにより、歯ぐきを攻撃する毒性が強まった状態へと進行します。

🔸⑤ バイオフィルムが形成される

歯磨きの習慣がほとんどない場合、プラークは厚みを増して**「バイオフィルム」と呼ばれる強固な細菌の集合体**を形成します。

この状態になると、通常の歯磨きでは除去が困難で、歯周病や虫歯のリスクが一気に高まります。

🦷プラークコントロールの本当の意味とは?

🧫古くなった歯垢は毒性が高まる

お口の中には数百種類以上の細菌が存在しています。これらが集まってできる歯垢(プラーク)は、時間が経つにつれて毒性が増し、歯周病や虫歯の原因となる有害な細菌の塊へと変化していきます。

🔄プラークを「新しく保つ」ことが大切

「プラークコントロール」とは、単に歯垢を取り除くだけでなく、古くて毒性の強いプラークをこまめに除去し、常に新しい状態に保つことを意味します。これが「お口の中をリセットする」という本来の考え方です。

🪥歯磨き=完全な対策ではない

プラークコントロールは単なる歯磨きだけでは不十分です。日々のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアを組み合わせることで、歯垢の質と量をコントロールし、口腔内を健康に保つことができます。

🧠歯垢の「質」を意識したケアがカギ

重要なのは、歯垢を“ゼロ”にすることではなく、“毒性の少ない状態”を保つこと。

毎日の歯磨きの目的は、溜まりきる前に古いプラークを除去し、細菌の質を健全に保つことにあるのです。

🧼自宅でできる効果的なプラークコントロール

日々のホームケアは、歯周病や虫歯を予防するための基本です。正しい道具選びと、正確な使い方がプラークコントロールの質を大きく左右します。

🪥正しい歯磨きの方法とコツ

歯磨きの目的は、歯の表面や歯と歯ぐきの間にたまったプラークを効率的に除去することです。おすすめは「バス法」や「スクラビング法」と呼ばれる磨き方で、歯と歯ぐきの境目にブラシを45度の角度で当てて小刻みに動かすのがコツです。力を入れすぎず、1本1本を意識して丁寧に磨きましょう。

🧵フロス・歯間ブラシ・マウスウォッシュの使い方

歯ブラシだけでは約60%程度しかプラークを除去できません。**フロス(糸ようじ)は歯と歯の間に、歯間ブラシは隙間の大きい部分に適しています。**使い分けることで除去率がアップします。また、マウスウォッシュは細菌の活動を抑える補助的役割として活用できますが、あくまで「歯磨き+補助」が基本です。

⏰歯磨きの頻度とタイミングは?

歯磨きは1日2〜3回、特に「就寝前」が最も重要です。睡眠中は唾液の分泌が減り、菌が増殖しやすくなるため、寝る前にしっかり磨くことが感染予防につながります。食後すぐよりも、10〜20分後を目安に行うと、歯の表面が傷つきにくくおすすめです。

👨👩👧👦子どもや高齢者のケアポイント

小さな子どもには仕上げ磨きが欠かせません。特に奥歯や歯と歯の間は磨き残しが多いため、保護者が毎日チェックしながら磨いてあげましょう。

高齢者の場合は、握力や視力の低下に配慮して、電動歯ブラシや太めのグリップ付きブラシを選ぶとよいです。入れ歯やブリッジがある方は、専用ブラシや洗浄剤も忘れずに使いましょう。

🏥歯科医院でのプラークコントロール

毎日のセルフケアに加えて、定期的に歯科医院で専門的なケアを受けることで、より高い予防効果が期待できます。特に歯周病リスクが高い方や、セルフケアに自信がない方には重要なステップです。

🦷PMTC(プロによるクリーニング)とは?

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、歯科医師や歯科衛生士による専用機器を使った歯のクリーニングです。

歯と歯の間や歯ぐきの境目など、自分では届かない細部に付着したバイオフィルムやステイン(着色汚れ)を徹底的に除去します。痛みもほとんどなく、仕上がりはツルツル。歯周病・虫歯予防だけでなく、口臭対策にも有効です。

🧪歯科で使用する器材や薬剤

| 種類 | 方法 |

|---|---|

| 機械的プラークコントロール | PMTC、エアフロー、スケーリング、SRP(ルートプレーニング) |

| 化学的プラークコントロール | 抗生物質、グルコン酸クロルヘキシジンを使った3DS |

🔬プラークスコア・染め出しで見る磨き残し

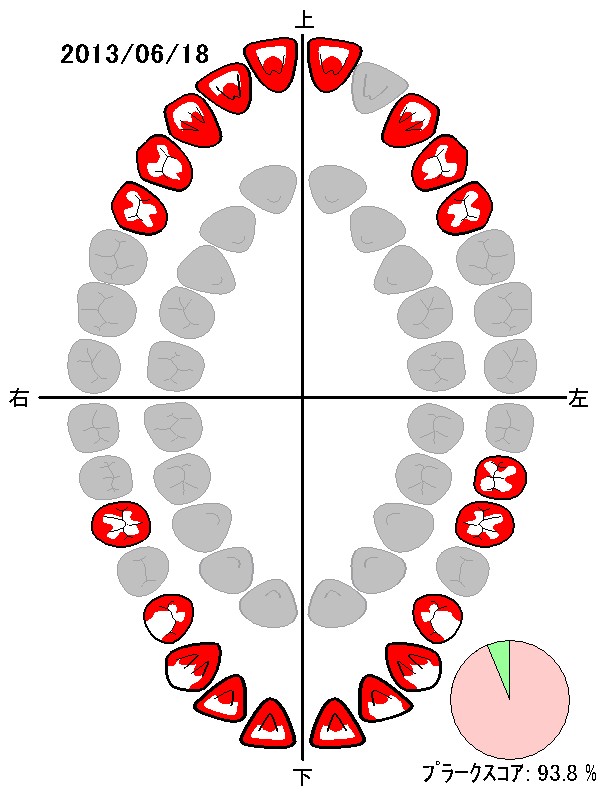

「ちゃんと磨いているのに虫歯や歯ぐきの腫れが…」という方は、磨き残しに気づいていない可能性があります。歯科医院では、プラーク染色剤を使って磨き残しを可視化し、その割合を「プラークスコア」として評価します。

色がついた部分を鏡で確認することで、自分の磨きグセや注意すべきポイントが明確になります。これにより、日々のケアの精度が格段にアップします。

🧪プラークの染め出しで「見える化」

歯垢の染め出し液を使い、歯にどれだけプラークが付着しているかをチェックする検査を「プラークコントロールレコード」といいます。歯面を4分割し、それぞれの部位にプラークがあるかを記録し、**プラークスコア(PCR)**として数値化します。

この手法は1972年にO’Learyらによって考案され、現在でも広く用いられています。

🪥初診時のプラークの状態

初回の検査では、歯全体にびっしりとプラークが付着しているケースが少なくありません。

鏡で実際にご自身の口腔内を確認していただき、プラークの存在を自覚してもらいます。その後、正しい歯磨き方法を練習し、セルフケアの質を高めていきます。

🔁2回目来院時の変化と気づき

再検査では、染め出しによって明らかな改善が見られることが多く、患者自身も変化を実感できます。

「磨けていると思っていたのに、実は磨き残しがあった」という経験が、行動変容とモチベーション向上につながります。

これこそがプラークコントロールの基本的な教育効果です。

📉プラークスコアの評価基準

- 🔴 初回スコア:93.8%(ほぼ全体に付着)

- 🟢 約2年後:41.3%(大幅に改善)

プラークスコアの目標は以下の通りです:

- 20%以下:良好なプラークコントロールの目安

- 10%以下:理想的な歯磨きができている状態

プラークコントロールレコード初回

約2年後のプラークコントロールレコード

🧑⚕️歯科衛生士によるブラッシング指導

専門知識を持った歯科衛生士が、一人ひとりの口腔内の状態に合わせて最適なブラッシング法を提案します。たとえば、歯並びに応じたブラシの動かし方、フロスの正しい挿入方法、歯間ブラシのサイズ選びなど、書籍や動画では得られない“自分専用”の指導が受けられるのが大きな魅力です。

⚠️うまくいかない場合の原因と対策

「毎日しっかり磨いているのに歯ぐきが腫れる」「歯科に通っているのに改善しない」

そんなときは、習慣や生活習慣病など、別の要因が隠れている可能性があります。原因を理解し、正しい対処を行うことが、プラークコントロール成功のカギです。

❌間違ったブラッシング習慣

自己流の歯磨きでは、磨き残しが出やすくなります。特に以下のような習慣は要注意です。

- 歯ブラシの毛先が広がったまま使っている

- ゴシゴシと力任せに磨いている

- 奥歯や歯の裏側はサッと済ませている

- 歯ぐきを傷つけてしまう磨き方をしている

これらの行動は、プラークの除去効率を下げるだけでなく、歯ぐきの炎症や退縮の原因にもなります。定期的にブラッシング方法を見直すことが大切です。

🚭喫煙・糖尿病・ストレスが与える影響

歯周病は「生活習慣病」の一種ともいわれ、全身の健康状態が口腔環境に大きく影響します。

- 喫煙:血流を悪化させ、歯ぐきの炎症を悪化させる

- 糖尿病:免疫力が下がり、細菌に対する抵抗力が弱くなる

- ストレス:唾液の分泌が減り、口腔内の自浄作用が低下する

これらの要因がある場合、通常よりもプラークが悪影響を及ぼしやすく、改善に時間がかかることがあります。

📉改善が見られないときのチェックリスト

効果が感じられないときは、以下の点を見直してみましょう。

- 🪥 歯ブラシは1ヶ月以内に交換しているか

- ⏰ 毎回2分以上、全体を丁寧に磨いているか

- 🧵 フロスや歯間ブラシを併用しているか

- 🏥 歯科医院で3ヶ月以内にプロケアを受けたか

- 📈 定期的にプラークスコアをチェックしているか

一つでも心当たりがあれば、プロに相談するタイミングかもしれません。

🎯症状別プラークコントロールの実践

口の中の状況や体調によって、適切なプラークコントロールの方法は異なります。ここでは、特に注意が必要な3つのケースについて、効果的な対策をご紹介します。

🩸歯肉炎・歯周病初期におすすめのケア法

歯ぐきが赤く腫れたり、出血があるのは歯肉炎や歯周病の初期症状です。この段階でのケアが、進行を防ぐ重要なカギとなります。

- 毎日の**正しい歯磨き(バス法)**で歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨く

- やわらかめの歯ブラシで炎症部位を優しく清掃

- フロスや歯間ブラシで隙間のプラークを確実に除去

- 月1回の**プロフェッショナルケア(PMTC)**で徹底除去

症状が軽度であれば、これらのケアを続けることで改善が見込めます。

🦷矯正治療中・歯並びが悪い方の工夫

矯正装置がある場合や歯並びが悪い方は、プラークが溜まりやすく、虫歯・歯周病リスクが高まるため、より丁寧なケアが必要です。

- タフトブラシや**歯間ブラシ(SSSサイズなど)**を活用し、装置周囲を細かく磨く

- 鏡を見ながらのブラッシングで死角を減らす

- **矯正用フロス(スレッダー付き)**の活用

- 歯科医院での定期的な染め出し+指導が特に重要

日々の小さな工夫が、治療成果を左右します。

🤰妊婦さんや持病がある方の注意点

妊娠中はホルモンバランスの変化により、**歯ぐきが腫れやすくなる「妊娠性歯肉炎」**が起こりやすくなります。さらに、糖尿病や心臓病など持病のある方も歯周病リスクが高まるため注意が必要です。

- 無理のない範囲で1日2回以上のブラッシングを継続

- 体調の良い時間帯に短時間でもケアを分けて行う

- 妊婦歯科健診を活用して歯科医のサポートを受ける

- 医師と相談のうえ、必要な治療を安定期に行う

体調や持病に合わせた無理のないケアが大切です。

📚知っておきたいプラークコントロールQ&A

プラークコントロールについては、患者さんから多くの質問をいただきます。ここでは、特に多い3つの疑問にお答えします。

💬毎日磨いているのに歯周病になるのはなぜ?

「ちゃんと毎日歯磨きしているのに…」という声は少なくありません。原因の多くは、磨き方・磨く場所・道具の選び方にあります。

- 奥歯の裏側や歯と歯の間など、届きにくい部位に磨き残しがある

- 力の入れすぎや間違った角度で磨いて歯ぐきを傷つけている

- 歯ブラシだけで済ませて、フロスや歯間ブラシを使っていない

つまり、「量より質」が大切です。定期的にプロの指導や染め出しチェックを受けることで、精度の高いケアが身につきます。

💬電動歯ブラシと手磨き、どちらが効果的?

どちらにもメリットがありますが、正しい使い方ができれば電動歯ブラシの方がプラーク除去効果は高いとされています。

- 電動歯ブラシは、振動や回転により効率よく汚れを落とせる

- 手の届きにくい場所でも一定の圧力と動きで磨きやすい

- 一定の時間で止まるタイマー機能などで習慣化しやすい

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

ただし、間違った使い方や磨きすぎによるダメージには注意が必要です。自分の歯や歯ぐきの状態に合わせて、歯科医院で相談して選びましょう。

💬どのくらいで効果が出る?

プラークコントロールの効果は、早い方で数日〜1週間程度で歯ぐきの腫れや出血が軽減されることもあります。

ただし、本当の予防効果は“継続してこそ”発揮されるものです。

- 1〜2週間で炎症の改善

- 1か月程度で歯ぐきの引き締まりを実感

- 数か月単位で虫歯や歯周病の発症リスクが減少

目に見える効果だけでなく、“歯を失わずに済む未来”をつくるケアと考えるのが大切です。

📌まとめ|プラークコントロールで歯の寿命をのばす

プラークコントロールは、虫歯や歯周病を未然に防ぐ“攻めの予防”です。

日々の正しいケアを続けることで、歯を長く健康に保つことができ、将来的な治療費や通院回数も大きく減らせます。

✅ 継続的なケアが将来の医療費を抑える

初期段階での予防なら、歯石除去やクリーニングのみで済みますが、症状が進行すると治療期間も費用もかさみます。

定期的な歯科検診とセルフケアの見直しが、“歯を失わない未来”への最大の近道です。

✅ 家族全員で始めよう「予防習慣」

お子さんの仕上げ磨きや、ご高齢の家族へのサポートも含め、家族全員でプラークコントロールを習慣化することが大切です。

お口の健康を守ることは、食事・会話・表情など、人生の質(QOL)を支える重要な土台でもあります。

江戸川区篠崎で予防に力を入れている歯科医院として、当院では正しいプラークコントロールの方法と習慣づけをサポートしています。お気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎で予防歯科をお探しの方へ

虫歯や歯周病を未然に防ぐには、毎日の歯磨きだけでなく、**正しいプラークコントロール(歯垢の管理)**が欠かせません。

当院では、歯科衛生士による丁寧なブラッシング指導や、専用機器によるプロフェッショナルクリーニング(PMTC)を通じて、ご家庭では届かない部分まで徹底サポートいたします。

「歯を守る予防」を、一緒に始めてみませんか?お気軽にご相談ください。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。