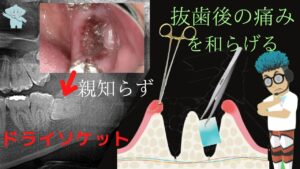

- 1. 【🎞️45秒】抜歯後に強い痛み…それ、ドライソケットかも?原因・症状・治療を徹底解説

- 2. 🔍ドライソケットとは何か?

- 2.1. 💡ドライソケットの定義と仕組み

- 2.2. 📈発症頻度とリスクが高いケースとは?

- 3. 😖症状と見た目でわかるドライソケットの特徴

- 3.1. ⚠️通常の抜歯後の痛みとの違い

- 3.2. 👁ドライソケットは見た目で判断できる?

- 3.2.1. 🔍視診で気づける主な特徴

- 3.2.2. ⚠️患者自身での確認が難しい理由

- 3.2.3. 🦷痛みとドライソケットの判断ポイント

- 4. 🧪ドライソケットの主な原因まとめ|複合的要因に注意

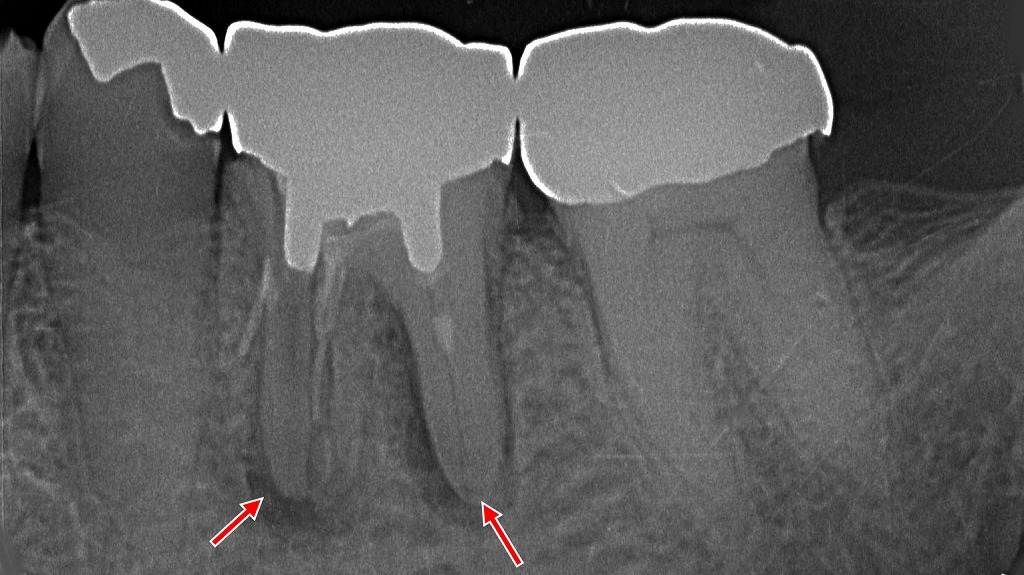

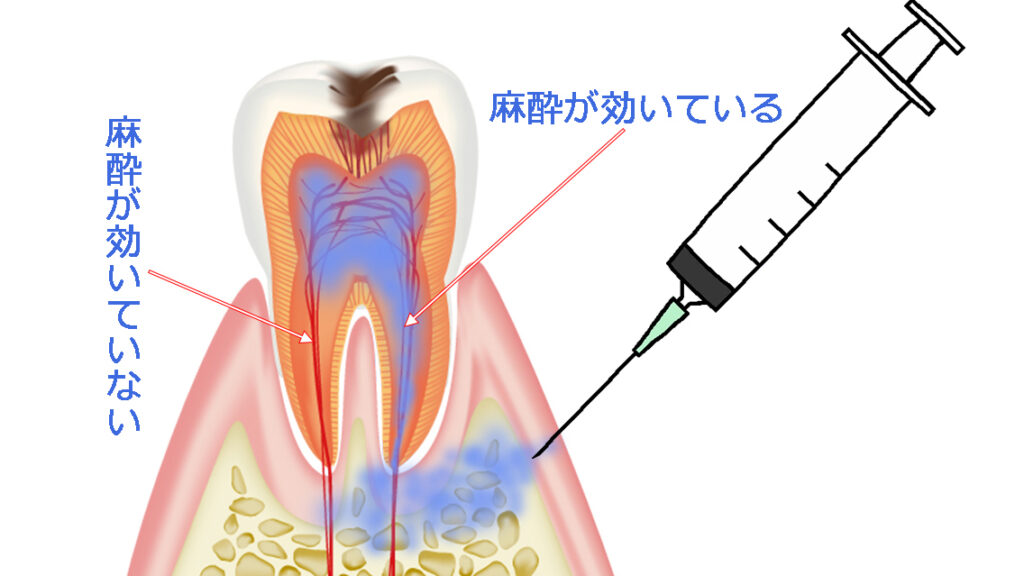

- 4.1. 💉麻酔薬や術中処置による影響

- 4.2. 🦷抜歯窩内の異物残留

- 4.3. 🧼細菌感染と消毒薬の副作用

- 4.4. 🚭術後の生活習慣による血餅脱落

- 4.5. 🧑⚕️術者側の処置ミス

- 4.6. 📌まとめ|明確な単一原因は存在しない

- 5. 🧯治療法|痛みを和らげるにはどうする?

- 5.1. 💊一般的な治療法(洗浄・抗菌軟膏など)

- 5.2. 💉最新の臨床的アプローチ(カサザキ法)

- 5.2.1. ✅カサザキ法のポイント

- 5.3. 🚫やってはいけないNG治療法

- 6. 🏠自宅でできる応急処置(※自己責任)

- 6.1. 🧴食塩水洗浄と市販軟膏の使い方

- 6.2. 🍯軟膏を固定するためのアイデアグッズ

- 7. 🛡予防方法|ドライソケットを防ぐには?

- 7.1. 🦷術者が行うべき抜歯時の工夫

- 7.2. 🧘♀️患者側のセルフケアと注意点

- 8. 📌まとめ|ドライソケットは早期対応がカギ!

- 9. 親知らずの抜歯後の強い痛みにお悩みではありませんか?

- 10. 【動画】親知らず抜歯後ドライソケットに!

- 11. 筆者・院長

「親知らずを抜いた数日後から、ズキズキと響くような強い痛みに悩まされている…」

そんな症状に心当たりがある方は、**「ドライソケット」**を疑ってみてください。

これは抜歯後に起こる代表的な合併症の一つで、自然治癒しにくく、痛みも市販の鎮痛剤ではおさまらないケースが多く見られます。

放置すれば日常生活に支障をきたすほどの痛みが続き、治療が長引いてしまうことも。

本記事では、歯科医院で数多くのドライソケット症例に対応してきた立場から、

ドライソケットの原因・症状・見た目の違い・正しい治療法や予防策まで、わかりやすく解説します。

抜歯後の激痛に悩んでいる方、これから抜歯を控えている方はぜひ最後までご覧ください。

【🎞️45秒】抜歯後に強い痛み…それ、ドライソケットかも?原因・症状・治療を徹底解説

🔍ドライソケットとは何か?

💡ドライソケットの定義と仕組み

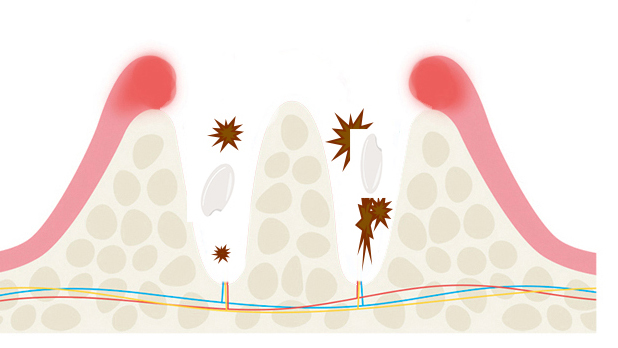

ドライソケットとは、抜歯後にできるはずの「血餅(けっぺい)」がうまく形成されず、抜歯窩の骨がむき出しのままになってしまう状態を指します。血餅は抜歯後の傷口を保護し、治癒を進める大切な役割を担いますが、この血餅が流れてしまったり最初からできなかったりすると、骨が乾燥し、激しい痛みを引き起こします。

特に親知らずのように奥歯で骨に深く埋まっている歯を抜歯した場合には、血餅が失われやすく、ドライソケットになりやすい傾向があります。ドライソケットの痛みは通常の術後の痛みとは異なり、強く長引くのが特徴です。

📈発症頻度とリスクが高いケースとは?

ドライソケットは、抜歯後の合併症としては比較的よく見られるもので、特に以下の条件に当てはまる場合にリスクが高まります。

- 親知らず(特に下顎)の抜歯後

- 下顎の骨は上顎よりも硬く、血流も少ないため、血餅が剥がれやすくなります。

- 喫煙習慣がある方

- ニコチンは血管を収縮させるため、血餅の形成を妨げる作用があります。

- 40歳以上の中高年層

- 年齢とともに治癒力が低下し、血餅が安定しにくくなります。

- 女性(特に経口避妊薬を服用中の方)

- ホルモンバランスの影響で血餅が安定しにくくなることがあります。

- 術後に強いうがいや激しい運動をした方

- 抜歯部位にかかる圧力や水流によって血餅が流れてしまうことがあります。

これらのリスク要因を把握し、術前術後の注意点を守ることが、ドライソケットの予防につながります。

😖症状と見た目でわかるドライソケットの特徴

⚠️通常の抜歯後の痛みとの違い

通常、抜歯後の痛みは1〜2日程度で落ち着き、鎮痛剤を数回服用すれば日常生活に支障がない程度に収まります。しかし、ドライソケットになると以下のような特徴的な痛みが現れます。

- 抜歯から3〜5日経っても痛みがどんどん強くなる

- 鎮痛剤を飲んでも効きにくく、夜も眠れないほどの激痛

- 痛みが抜歯部だけでなく、あご全体や耳のあたりまで広がる

これは、傷口を保護する血餅が失われ、骨の表面がむき出しになってしまうためです。骨が空気や食べ物、飲み物に直接刺激されることで、強い炎症と持続的な痛みが引き起こされます。

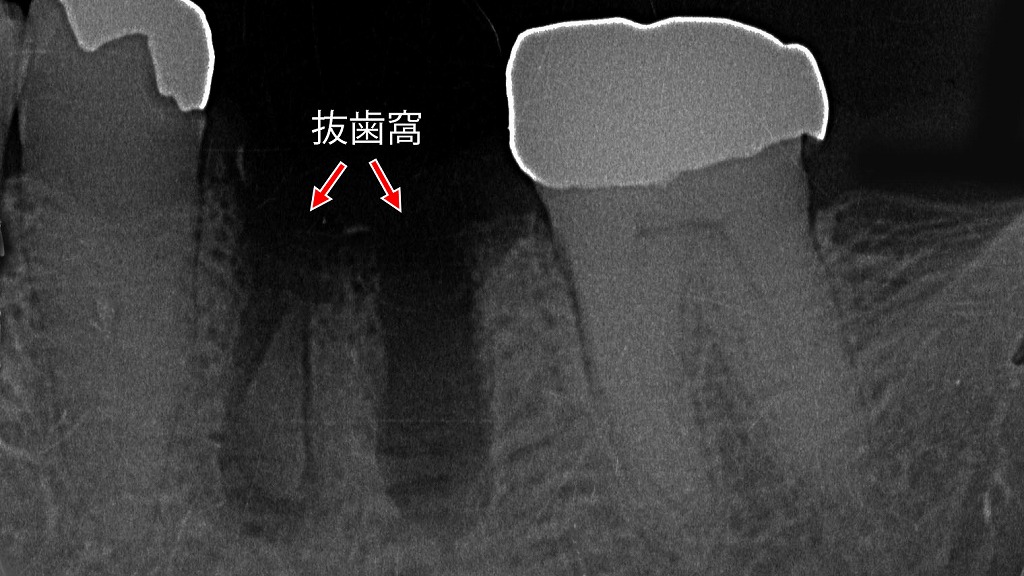

👁ドライソケットは見た目で判断できる?

🔍視診で気づける主な特徴

- 抜歯窩が大きく開いている

→ 通常は血餅でふさがる部分が、ぽっかりと開いた状態になっています。 - 抜歯部位が白っぽく見える

→ 血餅がなくなり、骨が露出して白く見えるのが典型的です。 - 黒や赤ではなく白色の抜歯窩

→ 正常なら赤黒い血餅が見えるはずですが、白色は異常のサインです。 - 穴が乾燥し、悪臭や汚れがある

→ 食べかすや細菌によって腐敗臭がすることもあります。

⚠️患者自身での確認が難しい理由

- 親知らずは奥にあり見えづらい

→ 鏡で見ても暗くて判別しにくく、白さの確認も困難です。 - 見た目が正常でも油断できない

→ 腫れがなくても内部でドライソケットが進行していることがあります。

🦷痛みとドライソケットの判断ポイント

- 術後4~5日目に激しい痛みが発生

→ 抜歯直後ではなく、数日後にズキズキと痛みが増すのが特徴です。 - 血餅が失われたことで強い痛みが出る

→ 骨が露出して刺激を受けやすくなり、鎮痛剤が効きにくくなります。 - 洗浄時に腐敗物や骨に触れる感触がある

→ 歯科医師による洗浄で、腐敗物の流出や骨の感触が確認される場合はドライソケットの可能性が高いです。

🧪ドライソケットの主な原因まとめ|複合的要因に注意

💉麻酔薬や術中処置による影響

- 浸潤麻酔の使用量が多い

下顎の親知らずは麻酔が効きづらいため、麻酔薬と血管収縮剤(エピネフリン)を多量に使用する傾向があります。これにより出血が抑制され、血餅が形成されにくくなるリスクがあります。 - 難症例で手術時間が長引くことによる追加麻酔

真横に埋まった歯などでは手術が難航し、追加麻酔が必要→血流低下→血餅形成障害の連鎖につながる場合があります。

🦷抜歯窩内の異物残留

- 歯根・骨片・不良肉芽組織の取り残し

抜歯時に細かい破折歯片や骨片、不良組織が窩内に残ると血餅の形成と安定を妨げる要因となります。 - 過剰な掻把(そうは)処置

歯肉靭帯や組織を削りすぎることで、創傷治癒が妨げられる可能性があります。 - 過度な洗浄処置

鋭匙や次亜塩素酸水などでの強い洗浄は血餅を物理的に除去してしまう恐れがあります。

🧼細菌感染と消毒薬の副作用

- 強い消毒薬(イソジンなど)の使用

感染予防目的で使用されがちですが、細胞毒性により治癒を遅らせる可能性が指摘されています。 - 術前からの感染(智歯周囲炎)

抜歯前に炎症があると、術後に感染で血餅が溶解しやすくなるリスクがあります。

🚭術後の生活習慣による血餅脱落

- 強いうがい、喫煙、ストローの使用

口腔内の圧力変化で血餅が剥がれる原因になります。 - 飲酒・運動・入浴による血圧上昇

術後数日は血流の乱れにより血餅の安定を妨げるため注意が必要です。

🧑⚕️術者側の処置ミス

- 縫合の省略や創の不完全閉鎖

創が開いたままだと唾液・汚れが侵入し血餅が失われやすくなります。 - 広範囲の骨削除

外科的侵襲が強すぎると血餅の定着が困難になります。 - 保護材(スポンゼル等)未使用

抜歯窩の保護が不十分となり、血餅の物理的安定が得られません。

📌まとめ|明確な単一原因は存在しない

ドライソケットは、術者の技術・麻酔・処置・患者の行動・感染・体質など複数の要素が重なって発症します。

国内では患者のセルフケア不足が、海外では術者スキルの問題が指摘されるなど、視点も分かれています。

大学病院であっても3%前後は発症する現実から見ても、「予防と早期対応」が最善の対策です。また、「術後にしっかり経過観察をしてくれる体制」が重要です。

🧯治療法|痛みを和らげるにはどうする?

💊一般的な治療法(洗浄・抗菌軟膏など)

ドライソケットの基本的な治療は、痛みの緩和と感染予防を目的に行われます。以下が一般的な対応です:

- 抜歯窩の洗浄

生理食塩水などで傷口を洗い、腐敗物や食片を除去します。 - 抗菌軟膏の填入

テラマイシン軟膏、バラマイシン軟膏、アクロマイシン軟膏などの抗菌薬を使用して、感染を防ぎます。 - 鎮痛剤の処方

市販薬では対応できない痛みに対して、ロキソプロフェンやセレコキシブなどの処方薬を使用。 - 創の保護

ガーゼやサージカルパックで抜歯窩を覆い、乾燥と刺激から保護します。

ただし、これらの処置は効果が限定的で、数日間通院が必要となることが多く、生活に大きな支障をきたすこともあります。

💉最新の臨床的アプローチ(カサザキ法)

近年注目されているのが、**即効性のある痛みの緩和法「カサザキ法」**です。口腔外科医・笠崎真悟先生が提唱する方法で、多くの症例で良好な治療成績が報告されています。

✅カサザキ法のポイント

- プロネスパスタ軟膏(局所麻酔剤)を使用

→ 骨面の露出による激痛を即時に抑えます。 - スポンゼル(止血用ゼラチンスポンジ)で軟膏を固定

→ 食片の侵入を防ぎ、軟膏を長時間安定して作用させる。 - スポンゼルの上にさらにスポンゼルを重ねて封鎖

→ 傷口の安静と密閉性を高める。 - 縫合や粘膜保護材(タッチコレクト®・パイテック・デンタル®等)の併用

→ 粘膜を保護し、脱落や感染を防ぎます。

この方法は、初回の処置後5分で痛みが軽減されるケースもあり、再発や悪化の防止にもつながる画期的な治療法です。

🚫やってはいけないNG治療法

ドライソケットは、間違った処置によって症状が悪化することがあります。以下の方法は、専門家からも推奨されていません。

- ❌ ステロイド軟膏の使用(例:テラコートリル・アフタゾロン)

→ 炎症を抑える作用が強すぎて、肉芽形成(傷の再生)を阻害し、治癒を遅延させる・悪化させる恐れがあります。 - ❌ 抜歯窩の再掻爬(そうは)

→ 強い痛みを引き起こすだけでなく、新たな炎症を誘発し治癒をさらに遅らせる危険性があります。 - ❌ 放置する・我慢して市販薬で対処する

→ 痛みが慢性化し、骨炎や感染症に進行するリスクがあります。

🏠自宅でできる応急処置(※自己責任)

ドライソケットは基本的に歯科医院での処置が必要ですが、「すぐに受診できない」「何度通院しても処置が変わらず激痛が続く」という患者さんも少なくありません。そんな時、一時的な応急処置として、以下の方法が参考になります。

※あくまで応急処置であり、症状が続く場合は必ず歯科医院で診察を受けてください。

🧴食塩水洗浄と市販軟膏の使い方

❶ 食塩水の準備と洗浄方法

- コップ1杯のぬるま湯に食塩をひとつまみ溶かして自家製の生理食塩水を作成。

- 「先の曲がったシリンジ」(※Amazonや100円ショップで購入可能)に食塩水を入れ、抜歯穴をやさしく洗い流す。

- 食片や腐敗物が見える場合でも強く擦らないことが重要です。

❷ 市販の麻酔入り軟膏を使用

- 「デンタルクリーム(森下仁丹)」など、リドカインやアミノ安息香酸エチル配合の市販軟膏を使用。

- 綿棒や清潔な指で、抜歯穴の痛みがある部分にやさしく塗布します。

❗注意点:

- ステロイド入りの軟膏(アフタゾロン、ケナログなど)は使用厳禁。

- 使用前には成分を必ず確認してください。

🍯軟膏を固定するためのアイデアグッズ

軟膏は唾液や飲食で取れやすいため、上からフタをして安定させることが痛み軽減につながります。

✅ 応用できる市販アイテム例:

- サトウ口内軟膏(佐藤製薬)

粘着性が高く、麻酔軟膏の上にのせて保護層として活用可能。 - ポリグリップ® / タフグリップ®(義歯安定剤)

唾液に触れると粘着性が増し、軟膏をしっかりホールドします。 - 寒天ゼリー粉(食品)

ゼリー状に固めて使用することで、天然のバリアとして活用できる可能性もあります(試験的な方法)。 - 「らくらく服薬ゼリー」(龍角散)

柔らかく粘性があり、軟膏を包み込んで口腔内に留める応急材として使えます。

これらはあくまで一時的な応急手段であり、根本的な治療には至りません。痛みの原因を正確に診断し、専門的な処置を受けることが最優先です。

🛡予防方法|ドライソケットを防ぐには?

ドライソケットは一度発症すると、強い痛みが長期間続くため予防が何よりも重要です。術者(歯科医師)と患者の双方が適切な対策を取ることで、多くのケースで発症を防ぐことができます。

🦷術者が行うべき抜歯時の工夫

歯科医師側が適切な抜歯処置を行うことで、ドライソケットの発症率は大きく下げられます。

- ✅ 創部の縫合(特に半埋伏歯)

→ 血餅が剥がれにくいように、創面を小さく閉じることで保護します。第二大臼歯の遠心縫合などが有効。 - ✅ スポンゼルやテルプラグの使用

→ 止血・保護材を抜歯窩に入れて、血餅が安定するように処置。創内への食片侵入も防げます。 - ✅ 骨縁の圧接・調整

→ 抜歯によって飛び出た骨片を圧接して整えることで、術後の不快感や露出骨の刺激を抑えます。 - ✅ 歯肉を必要以上に掻把(かきとる)しない

→ 肉芽組織を過度に除去すると、治癒が遅れやすくなるため注意が必要です。

これらの処置は、ドライソケットを「未然に防ぐ」ための土台となります。

🧘♀️患者側のセルフケアと注意点

患者さん自身の行動も、術後の血餅を守るためには非常に重要です。

- 🚫 強いうがいはNG(術後24〜48時間)

→ 血餅が流される原因になります。軽く口をゆすぐ程度にとどめましょう。 - 🚬 喫煙は厳禁(最低3日間)

→ ニコチンが血管を収縮させ、血餅の形成と安定を妨げます。 - 🍺 飲酒・激しい運動・長風呂は控える(2〜3日)

→ 血流が急激に上がることで出血が再発し、血餅が壊れる恐れがあります。 - 🍽 柔らかい食事を心がけ、抜歯側は使わない

→ 食片が創に入らないよう、反対側で食べるのが理想です。 - 😷 マスク着用の際も口呼吸は避ける

→ 乾燥により創部の血餅が剥がれやすくなります。

歯科医師から指示された術後の注意事項をしっかり守ることが最大の予防策です。

📌まとめ|ドライソケットは早期対応がカギ!

ドライソケットは、抜歯後に血餅がうまく形成されず、骨が露出することで強い痛みが続く状態です。通常の術後の痛みとは異なり、3日目以降に激しくなるのが特徴で、放置すれば生活の質を著しく下げてしまいます。

- 🔥 激しい持続痛や骨の露出が見える場合は、迷わず歯科を受診しましょう。

- 💉 一般的な治療で改善しないときは、口腔外科やカサザキ法対応医院に相談するのが早道です。

- 🚭 喫煙・うがい・飲酒などの生活習慣にも注意を払い、術後のセルフケアを怠らないことが最大の予防策です。

抜歯は小さな処置に見えても、術後管理が重要な「医療行為」です。異変を感じたら早めの対応が回復の近道です。

親知らずの抜歯後の強い痛みにお悩みではありませんか?

それは「ドライソケット」かもしれません。血のかたまり(血餅)がうまくできず、骨が露出することで激しい痛みが続く状態です。

江戸川区篠崎の当院では、ドライソケットの診断と治療に対応しており、洗浄・軟膏処置に加え、痛みの軽減を目的とした「カサザキ法」も導入しています。

「抜歯から数日経って急に痛みが強くなった」「市販薬が効かない」などの症状があれば、放置せず早めにご相談ください。

江戸川区篠崎で安心して治療を受けられる歯科医院として、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。

【動画】親知らず抜歯後ドライソケットに!

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。