- 1. 【🎞️43秒】親知らずは抜くべき?残すべき? 〜判断は歯科医の診断がカギ〜

- 2. 🦷親知らずは必ず抜くべき?抜かないという選択肢もある?

- 2.1. 💡「親知らず=抜歯」のイメージが広まった背景とは

- 2.2. 🔍近年の考え方:親知らずを“残す”ケースも増えている

- 3. 🏥親知らずを抜かないで済むケースとは?

- 3.1. ✅正常に生えていて、他の歯に悪影響がない場合

- 3.2. 🛌高齢者や全身疾患があるなど、外科的リスクが高い場合

- 3.3. 🔕無症状・定期的な経過観察で問題がないと判断された場合

- 3.4. 🦴骨の中に完全に埋まっていて動かない“埋伏智歯”

- 4. 🧪親知らずを抜かない場合に必要なチェックポイント

- 4.1. 🩻定期的なレントゲン検査が不可欠

- 4.2. 🦷むし歯・歯周病の兆候に気づくポイント

- 4.3. 👄痛み・腫れ・口臭など異常のサインに要注意

- 5. ⚖️親知らずを抜かないメリット・デメリット

- 5.1. 🎁メリット:抜歯によるリスクを避けられる

- 5.2. ⚠️デメリット:後からトラブルになる可能性も

- 6. 🦷親知らずが“使える歯”になる⁉︎ 移植ドナーとしてのメリット

- 6.1. 💡抜かずに残す=将来の“予備歯”になるかも!

- 6.2. 🔧ドナー歯として使える条件とは?

- 6.3. 🎁親知らず移植のここがスゴい!

- 6.4. ⚠️全部の親知らずがドナーになれるわけじゃない!

- 7. 🧬親知らずを歯髄細胞バンクに預けるメリットとは?

- 7.1. 🧪そもそも歯髄細胞バンクとは?

- 7.2. 🌱再生医療に活用される可能性がある!

- 7.3. ⏳若いうちに保存するのがベスト!

- 7.4. 🎁“ただの抜歯”を“未来の投資”に変える選択

- 8. 🧑⚕️歯科医が教える「抜かなくてもいい」かどうかの判断基準

- 8.1. 🗂診断に用いるのはレントゲン・CT・問診

- 8.2. ✅親知らずを抜かないための条件とは?

- 8.2.1. 🦷【条件1】親知らずがまっすぐ正常に生えている

- 8.2.2. 🪥【条件2】歯磨きがしっかりできる

- 8.2.3. ⚠️親知らずが虫歯になるとどうなる?

- 8.3. 🧠重要なのは“今”ではなく“将来のリスク”も含めた判断

- 9. 📝親知らずを抜かずに様子を見ることになった実例紹介

- 9.1. 👨⚕️20代女性・完全埋伏で無症状

- 9.2. 👩⚕️40代男性・慢性疾患があり抜歯リスクが高かった

- 10. 📝親知らずを抜いたことによるトラブル事例

- 10.1. 🕳下顎の親知らず抜歯後に残る「穴」に注意!

- 10.1.1. 🦷横向きに生えた下顎の親知らずは「深い穴」が残りやすい

- 10.1.2. 🍽ふさがるまでの間は「食べカスが入りやすい」

- 10.1.3. 🪥正しい清掃が炎症予防のカギ

- 10.2. 🦷ドライソケット(抜歯後の痛みと腫れ)とは?

- 10.2.1. 🔧抜歯後に起こる一時的な腫れと痛み

- 10.2.2. ⚠️ドライソケットとは?

- 10.2.3. 🛡ドライソケットを防ぐには?

- 11. 📊親知らずを抜かない人の割合と傾向

- 11.1. 🦷上の親知らずは抜かずに済むケースが多い

- 11.2. 🦴下の親知らずは埋まっていたり斜めに生えやすい

- 11.3. ⚠️上下の親知らずの「噛み合わせバランス」に注意

- 11.4. 📉4本すべて抜歯せずに済む人は2割以下?

- 12. 🗣よくある質問(Q&A)

- 12.1. ❓抜かずに済ませたいのですが、本当に大丈夫?

- 12.2. ❓将来痛くなったら抜けますか?

- 12.3. ❓矯正前でも抜かなくてよいことはありますか?

- 13. 📌まとめ|親知らずを抜かない判断は慎重に。信頼できる歯科医に相談を

- 14. 江戸川区篠崎で「親知らずを抜かない選択肢」をご検討中の方へ

- 15. 【動画】親知らずを抜かなきゃよかったと後悔

- 16. 筆者・院長

「親知らずって、やっぱり抜かなきゃダメですか?」

歯科医院でよく聞かれるこの質問。確かに、親知らず=抜歯というイメージが根強くありますが、実は抜かずに済むケースも少なくありません。近年では、医学的な根拠に基づき「抜かない」という選択肢をとることが一般的になってきました。

本記事では、親知らずを抜かないほうが良いケースや、抜かない判断をするための基準、注意点について歯科医の視点からわかりやすく解説します。

「抜くのが不安」「本当に必要な処置だけ受けたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

【🎞️43秒】親知らずは抜くべき?残すべき? 〜判断は歯科医の診断がカギ〜

🦷親知らずは必ず抜くべき?抜かないという選択肢もある?

親知らずと聞くと「必ず抜くもの」と思っていませんか?

たしかに、以前は生え方に関係なく抜歯が推奨されることが多くありました。しかし、現在では医療技術の進歩や診断精度の向上により、「抜かない」という選択肢も一般的になりつつあります。

親知らずを無理に抜かず、定期的に経過を観察するだけで問題のないケースもあるため、まずはご自身の状態を正しく知ることが大切です。

💡「親知らず=抜歯」のイメージが広まった背景とは

過去には、親知らずは「将来的に問題を起こす可能性が高い歯」として認識されていました。特に、斜めに生えている親知らずや半分だけ顔を出している状態は、むし歯や歯周病の温床になりやすく、トラブルを未然に防ぐために抜歯が推奨されていたのです。

また、予防的に抜くことで、周囲の健康な歯を守れるといった考え方も一般的でした。

🔍近年の考え方:親知らずを“残す”ケースも増えている

最近では、親知らずの生え方や位置によっては、抜かずに保存しても問題ないという判断がされることが増えてきました。特に以下のような場合は、抜歯の必要性が低いとされています。

- まっすぐ生えていて、咬み合わせにも悪影響がない

- レントゲンで確認しても異常がない

- 定期的な清掃と検診で管理できている

- 将来的にブリッジや移植のために活用できる可能性がある

つまり、「親知らず=抜歯」は過去の常識。今は個々の状況に応じた判断が重要視されています。

🏥親知らずを抜かないで済むケースとは?

すべての親知らずが抜歯の対象になるわけではありません。近年の歯科医療では、「抜かずに残せる親知らず」があることも明らかになってきました。以下のようなケースでは、抜歯せずに様子を見るという選択が可能です。

✅正常に生えていて、他の歯に悪影響がない場合

親知らずがまっすぐに生えており、上下の歯とかみ合っていて、ブラッシングも問題なくできる状態であれば、無理に抜く必要はありません。健康な歯として機能しているのであれば、他の歯と同様にケアを続けていくことが推奨されます。

🛌高齢者や全身疾患があるなど、外科的リスクが高い場合

高齢者や糖尿病・高血圧など持病を抱える方、または血液をサラサラにする薬を服用している方などは、抜歯による全身への負担が大きくなる可能性があります。そのため、医師の判断により「抜かない方が安全」と判断されることもあります。

🔕無症状・定期的な経過観察で問題がないと判断された場合

レントゲン検査などで異常が見られず、親知らず周囲に腫れや痛みなどの症状がない場合は、定期的に経過を観察することで抜かずに済むケースもあります。重要なのは「今問題がないかどうか」だけでなく、「将来のリスク」を見極めることです。

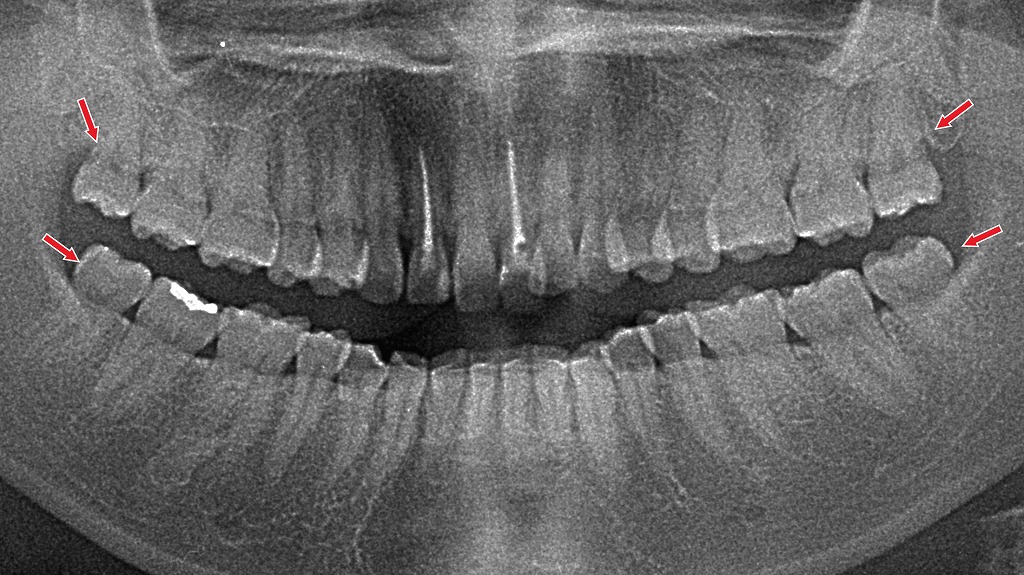

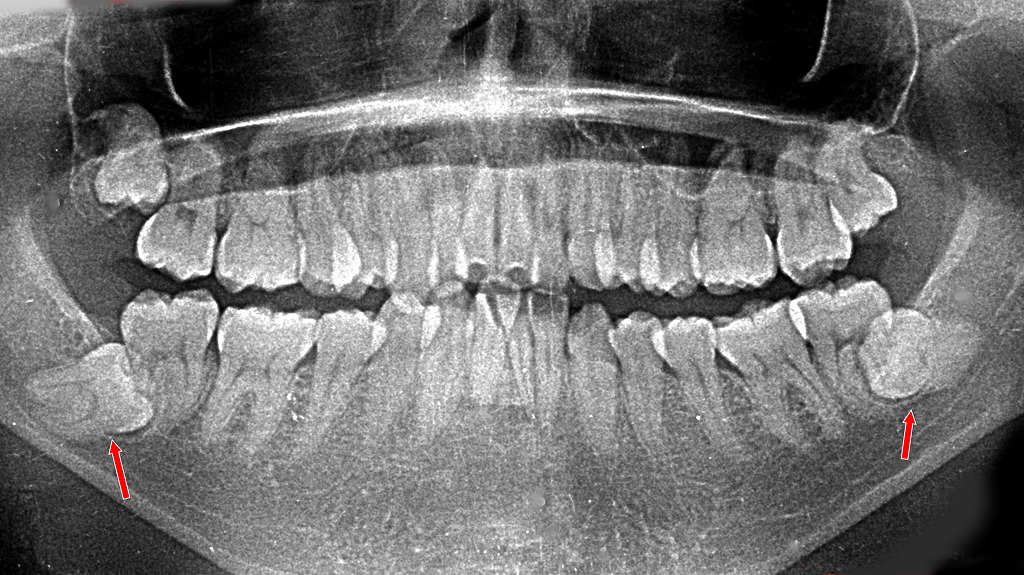

🦴骨の中に完全に埋まっていて動かない“埋伏智歯”

親知らずが骨の中に完全に埋まっており、周囲の歯や神経に悪影響を与える兆候がない場合は、あえて抜かずにそのままにすることがあります。無理に抜くことで神経損傷などのリスクが高まるため、安全性を重視して保存されることもあります。

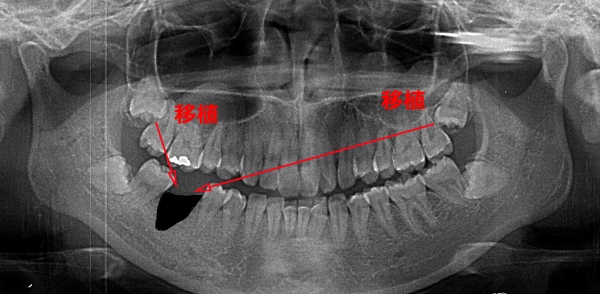

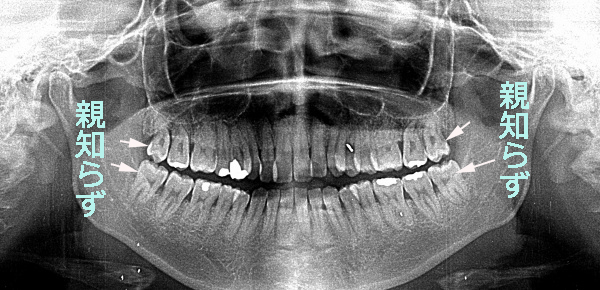

矢印で示した下顎の親知らずは、骨内に完全に埋まった“埋伏智歯”です。歯の根が下歯槽神経と交錯しており、無理に抜歯すると神経麻痺のリスクが伴う場合があります。症例によっては“あえて抜かない”という選択肢も重要です。定期的なレントゲン管理と専門医の判断が欠かせません。

🧪親知らずを抜かない場合に必要なチェックポイント

親知らずを「抜かない」と判断した場合でも、その後の経過観察はとても重要です。親知らずは一見問題がなさそうでも、奥まった位置にあるためトラブルの発見が遅れがちです。以下のポイントを押さえて、定期的にチェックを受けましょう。

🩻定期的なレントゲン検査が不可欠

目視だけでは親知らずの状態を正確に把握することはできません。特に歯ぐきの中や骨の中に埋まっている親知らず(埋伏智歯)の場合は、レントゲンやCT撮影によるチェックが欠かせません。半年〜1年に一度は歯科医院での画像診断を受けるのが理想です。

🦷むし歯・歯周病の兆候に気づくポイント

親知らずは最も奥にあるため、歯ブラシが届きにくく、むし歯や歯周病の温床になりやすい部位です。以下のようなサインがあれば、注意が必要です:

- 親知らずの周囲に歯垢が溜まりやすい

- 歯ぐきから出血がある

- 親知らずに黒ずみや穴が見える

少しでも違和感があれば、早めに歯科を受診しましょう。

👄痛み・腫れ・口臭など異常のサインに要注意

次のような症状が出たら、親知らずにトラブルが起きている可能性があります:

- 親知らずの周囲が腫れている

- 噛んだときに痛む

- 口臭が強くなった

- 口が開きづらくなった

これらは「智歯周囲炎」や膿が溜まっているサインかもしれません。抜かずに経過を見ている場合でも、異変を感じたらすぐに歯科医院で診断を受けることが重要です。

⚖️親知らずを抜かないメリット・デメリット

親知らずを抜かずに済ませることには、メリットとリスクの両面があります。どちらを選ぶかは、「今」の状態だけでなく「将来」どうなる可能性があるかを踏まえて判断することが大切です。

🎁メリット:抜歯によるリスクを避けられる

抜歯を回避する最大のメリットは、外科的処置による身体的負担を避けられることです。特に以下のような点が挙げられます:

- 麻酔や手術の不安・痛みがない

- 出血や腫れ、ドライソケットなどの術後トラブルのリスクがゼロ

- 高齢者や全身疾患を抱える方にとっては安全性が高まる

- 骨や神経に近い難抜歯による合併症を避けられる

また、埋まったままの親知らずを将来的に歯の移植や補綴の支台として活用できるケースもあり、医学的に有用とされる場面もあります。

⚠️デメリット:後からトラブルになる可能性も

一方で、抜かずに放置したことで後々問題が生じることもあります。具体的には以下のようなリスクが存在します:

- 手前の歯(第二大臼歯)に圧迫がかかり、むし歯や歯周病の原因になる

- 清掃不良により、親知らずや周囲の歯ぐきに炎症が起こる(智歯周囲炎)

- 膿の袋(嚢胞)ができることもあり、骨を溶かす原因に

- 生え方によっては噛み合わせに影響し、顎関節症の原因になることも

また、症状が出てからの抜歯は炎症や腫れの影響で処置が難しくなったり、回復が遅れたりする傾向があるため、トラブルが起きる前に対処しておくという考えもあります。

🦷親知らずが“使える歯”になる⁉︎ 移植ドナーとしてのメリット

💡抜かずに残す=将来の“予備歯”になるかも!

- 親知らずって、ただの“抜くだけの歯”って思われがちだけど、

実は他の歯を失ったときに移植のドナー歯として再利用できる優秀な存在! - 特に虫歯や歯周病で奥歯を失ったときに、親知らずが残ってると「代役」として活躍できるのがデカい👍

🔧ドナー歯として使える条件とは?

- レントゲンで見て、失った歯の場所(例:第一大臼歯)にドリルで“移植床”を作成

- その穴(=移植床)は、ドナーとなる親知らずの根の形にピッタリ合うように掘られる

- 今回のケースでは、上顎の親知らずをドナーに選択!

→ なぜかっていうと、きれいに抜けそうな形だったから✨

※下の親知らずは、削らなきゃ抜けない厄介モノだったのでNG🙅

🎁親知らず移植のここがスゴい!

- 自分の歯だから拒絶反応なし!

- 入れ歯やインプラントよりも**“馴染みやすさ”がダンチ**

- 条件が整えば、長期的に機能することもザラにある

⚠️全部の親知らずがドナーになれるわけじゃない!

- 歯の形・生え方・抜けやすさ、いろんな条件がそろってないとNG

- 「移植できる親知らずかどうか」は、歯医者のプロの診断が命!

🧬親知らずを歯髄細胞バンクに預けるメリットとは?

🧪そもそも歯髄細胞バンクとは?

- 抜いた親知らずの「歯の中の神経(歯髄)」から幹細胞を取り出して保存するしくみ

- これらの細胞は、将来の再生医療に活用できる貴重な細胞資源です

- 特に上顎の親知らずが利用されることが多く、健康な状態で抜いた歯が対象となります

🌱再生医療に活用される可能性がある!

- 歯髄細胞には、神経系・血管系など多様な細胞に変化できる「幹細胞」が豊富に含まれています

- 活用が期待される疾患:

- 脳梗塞・脊髄損傷などの神経再生医療

- 心筋梗塞・糖尿病などの血管系疾患の治療

- iPS細胞の作製や将来的な歯の再生・虫歯治療への応用

⏳若いうちに保存するのがベスト!

- 歯髄に含まれる幹細胞の質と量は加齢とともに大きく減少します

- 10代~20代のうちに採取・保存するのが理想的

- 健康な親知らずを抜くタイミングは、歯髄細胞保存の絶好のチャンス

🎁“ただの抜歯”を“未来の投資”に変える選択

- 従来は「不要な歯」として処分されていた親知らずが、自分の身体を再生するための資源になり得る

- 保管することで、将来もしもの時に自己由来の細胞で安全な医療が受けられる可能性が広がる

🧑⚕️歯科医が教える「抜かなくてもいい」かどうかの判断基準

親知らずの抜歯を迷うとき、最も重要なのは信頼できる歯科医師による正確な診断です。抜かなくてもいいケースは確かにありますが、すべての親知らずがそれに当てはまるわけではありません。以下のような診断プロセスを経て、適切に判断されます。

🗂診断に用いるのはレントゲン・CT・問診

親知らずの状態を正確に把握するには、目視だけでは不十分です。以下のような診断手法が用いられます:

- パノラマレントゲン:親知らずの位置、角度、隣の歯との関係を把握

- CT撮影:神経や骨との距離、埋伏状態などを三次元で確認可能

- 問診:過去の症状(痛み・腫れ)や現在の不快感をヒアリング

これらを総合的に判断し、「抜くべきか」「抜かずに様子を見るか」を決めます。

✅親知らずを抜かないための条件とは?

「親知らず=抜歯」と考える方も多いですが、必ずしもそうではありません。以下の条件を満たしていれば、抜かずに済む可能性があります。

🦷【条件1】親知らずがまっすぐ正常に生えている

- 上下左右の親知らずが真っ直ぐに生えていて、噛み合わせに貢献している

- レントゲンで確認し、他の歯を圧迫していないことが重要

- このようなケースでは、抜歯の必要性は基本的にありません

🪥【条件2】歯磨きがしっかりできる

- 親知らずの位置まで歯ブラシの毛先が届き、清掃が十分にできている場合

- むし歯や歯周病を予防できれば、抜歯は不要と判断されることが多い

⚠️ただし注意点:

- 実際には、親知らずの裏側まで歯ブラシが届かないケースが多く、虫歯や歯周病を引き起こす原因になっています

- このような場合は、セルフケアの見直しや歯科医院での定期清掃が不可欠です

⚠️親知らずが虫歯になるとどうなる?

- 親知らずは最も奥にあるため、虫歯治療が非常に困難です

- 特に神経の治療(抜髄)が必要になった場合、器具が届かず治療不能になることも多い

- 虫歯の位置によっては、詰め物(レジンやインレー)で対応可能なこともありますが、例外的です

🧠重要なのは“今”ではなく“将来のリスク”も含めた判断

親知らずが「今は大丈夫」でも、将来的に問題を引き起こす可能性がある場合は、抜歯を勧めることがあります。一方、年齢や全身状態から抜歯リスクが高い場合や、将来もトラブルを起こす可能性が低いと判断されれば、「抜かない選択」も妥当です。

歯科医師は以下の点を総合的に評価します:

- これまで炎症や腫れを起こしたことがあるか

- 清掃がしやすく、むし歯・歯周病のリスクが低いか

- 隣の歯を圧迫していないか

- 将来的な移植や補綴への活用可能性はあるか

つまり、「今困っていないから残す」ではなく、**中長期的に見て“残す価値があるかどうか”**をプロの視点で判断するのが大切なのです。

📝親知らずを抜かずに様子を見ることになった実例紹介

親知らずを「抜かない」という判断は、診断結果や全身の健康状態に基づいた医学的な根拠のある選択です。ここでは実際に、当院または一般的に見られる代表的な2つの症例を紹介します。

👨⚕️20代女性・完全埋伏で無症状

この患者さんは、定期検診で親知らずの存在がレントゲン検査によって確認されました。歯は完全に骨の中に埋まっており、これまでに痛みや腫れを感じたこともないとのこと。

レントゲン撮影でも神経や周囲の骨と安全な距離が保たれており、炎症リスクも低いと判断されました。

担当医は、年に1回のレントゲンチェックを条件に、「経過観察」を選択。数年間トラブルは一切なく、抜歯をせずに問題なく生活できています。

👩⚕️40代男性・慢性疾患があり抜歯リスクが高かった

こちらの患者さんは、高血圧と糖尿病を長年抱えており、抜歯による出血や感染のリスクが高い状況でした。

親知らず自体は部分的に歯ぐきから出ていましたが、むし歯や炎症の兆候はなく、痛みもないとのこと。

歯科医師は内科主治医と連携を取りながら慎重に検討した結果、「抜かずに管理する方が全身の健康維持に有利」と判断。

現在は定期的なメンテナンスを行い、親知らず含めて口腔環境を良好に保っています。

📝親知らずを抜いたことによるトラブル事例

🕳下顎の親知らず抜歯後に残る「穴」に注意!

🦷横向きに生えた下顎の親知らずは「深い穴」が残りやすい

- 横向きに埋まっていた下顎の親知らずを抜歯すると、深く大きな穴があくことがあります

- 特に骨を削った場合などは、穴が自然にふさがるまでに半年〜1年程度かかるケースもあります

🍽ふさがるまでの間は「食べカスが入りやすい」

- 食後に食べカスが穴に入り込むのはよくあること

- 放置していると炎症を起こす原因になることもあります

- 穴の奥で食べカスが腐敗すると、口臭の原因にもなります

🪥正しい清掃が炎症予防のカギ

- 穴がふさがるまでの間はセルフケアと歯科でのチェックが重要

- 食べカスを無理にほじくると、かえって傷つけてしまう可能性もあるため要注意

🦷ドライソケット(抜歯後の痛みと腫れ)とは?

🔧抜歯後に起こる一時的な腫れと痛み

- 特に下顎の親知らずの抜歯では、歯茎を切開し、骨を削る処置が必要なことがあります

- 処置後、1週間ほど腫れや強い痛みが続くこともあります

⚠️ドライソケットとは?

- 抜歯したあとの穴に血餅(けっぺい)という血のかたまりができず、骨が露出してしまう状態

- 骨がむき出しになることで激しい痛みが生じ、治まるまでに時間がかかる

🛡ドライソケットを防ぐには?

- 出血を早く止めようと強いうがいをしない

- 抜歯後の安静を守り、血餅がしっかり形成されるようにする

📊親知らずを抜かない人の割合と傾向

🦷上の親知らずは抜かずに済むケースが多い

- 上の親知らずは約8割の人が比較的まっすぐに正常に生えるとされています

- そのため、抜歯せずに経過観察で済むケースが多い傾向にあります

🦴下の親知らずは埋まっていたり斜めに生えやすい

- 完全に埋まっていて出てこない人は約25%(4人に1人)

- 斜めに生えて一部だけ歯茎から出ているケースも含めると、抜歯が必要な割合は約70〜80%

- つまり、正常に生えて問題のない下の親知らずは2割〜3割程度に限られます

⚠️上下の親知らずの「噛み合わせバランス」に注意

- 上の親知らずが正常に生えていても、下の親知らずが埋伏している場合

- 上の歯が下の歯茎に当たり、炎症を引き起こすケースがあります

- このような場合、上の歯が正常でも抜歯を勧められることがあります

📉4本すべて抜歯せずに済む人は2割以下?

- 統計的・臨床的な印象として、4本すべての親知らずを抜歯しなくて済む人は全体の2割未満

- 多くの方は、1本以上は抜歯が必要になるケースが一般的です

🗣よくある質問(Q&A)

親知らずについては、不安や疑問を抱える方が多くいらっしゃいます。ここでは、患者さんから特に多く寄せられる質問にお答えします。

❓抜かずに済ませたいのですが、本当に大丈夫?

状態によっては、抜かなくても問題ない親知らずも存在します。レントゲンやCTで歯の位置や周囲の状態を確認し、炎症のリスクが低く、周囲の歯に影響がないと判断されれば、「経過観察」で済むことも少なくありません。

ただし、「大丈夫かどうか」は自己判断ではなく、歯科医師の診断に基づいて決めることが大切です。

❓将来痛くなったら抜けますか?

はい、将来的に痛みや腫れが出た場合にはそのタイミングで抜歯を行うことは可能です。ただし、炎症が強くなっているときは麻酔が効きにくかったり、抜歯後の腫れや痛みが強くなる傾向があるため、治療が難航することもあります。

「いつか抜くことになる可能性」も視野に入れて、経過観察中も定期的なチェックが重要です。

❓矯正前でも抜かなくてよいことはありますか?

矯正治療においては、親知らずの存在が歯並びやかみ合わせに影響を及ぼすことがあるため、抜歯を勧められるケースも多いです。

しかし、以下のような条件を満たす場合は、抜かずに矯正を行えることもあります:

- 親知らずが完全に埋まっていて動くリスクがない

- 矯正計画上、親知らずが関与しないエリアで治療を行う

- 他の歯に悪影響を及ぼす兆候がない

矯正担当の歯科医師としっかり相談し、治療方針と長期的な見通しを共有することが大切です。

📌まとめ|親知らずを抜かない判断は慎重に。信頼できる歯科医に相談を

親知らずは必ずしも「抜くべき歯」ではありません。生え方や体調、将来のリスクを総合的に判断し、「抜かずに経過観察する」という選択肢も十分にあり得ます。

ただし、抜かないことを選ぶには、それに伴う定期的なチェックとセルフケアの継続が欠かせません。また、「いまは無症状でも、将来問題を起こす可能性がある」という前提で、長期的な視点での判断が重要です。

親知らずの状態は人それぞれ異なるため、自己判断ではなく、信頼できる歯科医院での正確な診断とアドバイスを受けることが何より大切です。

当院(江戸川区篠崎)でも、親知らずに関するお悩みやセカンドオピニオンのご相談を随時受け付けております。

「抜くべきかどうか迷っている…」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎で「親知らずを抜かない選択肢」をご検討中の方へ

院では、親知らずを無理に抜かず、レントゲンによる精密診断をもとに、患者さま一人ひとりに合った最適な判断をご提案しています。

抜かないで済むケースも多数ありますので、「本当に抜くべきか不安」という方は、ぜひご相談ください。

【動画】親知らずを抜かなきゃよかったと後悔

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。