- 1. 📝 子供の口内炎とは?

- 1.1. 👶 よくある症状と見分け方

- 1.2. 🧒 子供に多い口内炎の種類

- 1.2.1. ✅ アフタ性口内炎

- 1.2.2. ✅ ヘルペス性口内炎

- 1.2.3. ✅ カタル性口内炎

- 2. 子どもの歯ぐきにできたアフタ性口内炎

- 2.1. 🔍 観察ポイント

- 2.2. 🦷 考えられる疾患

- 2.2.1. アフタ性口内炎(アフタ性潰瘍)

- 2.3. 😣 痛みの特徴

- 2.4. 🧪 注意が必要な場合

- 2.5. 💡 ケア方法

- 3. 🦠 口内炎が「繰り返す」「治らない」原因とは?

- 3.1. 🔁 免疫力の低下やストレス

- 3.2. 🍽 栄養不足(ビタミンB群・鉄分)

- 3.3. 😷 ウイルスや細菌感染(例:ヘルペスウイルス)

- 3.4. 🦷 虫歯や矯正器具による物理的刺激

- 4. 💊 市販薬での対処は可能?

- 4.1. 🧴 子供に使える市販薬の選び方

- 4.2. ⚠️ 市販薬で様子を見ていいケース/医療機関を受診すべきケース

- 4.2.1. ✅ 市販薬で様子を見てよいケース

- 4.2.2. 🚨 早めに医療機関を受診すべきケース

- 5. 🏥 何科を受診すればいいの?

- 5.1. 🦷 まずは小児科 or 歯科へ相談を

- 5.1.1. ✅ 発熱や全身の不調がある場合 → 小児科

- 5.1.2. ✅ 歯の生え方や噛み合わせ、虫歯が原因の可能性 → 歯科

- 5.2. 🔍 繰り返す場合は耳鼻咽喉科や口腔外科も視野に

- 6. 🍓 口内炎のときにおすすめの食べ物・避けたい食べ物

- 6.1. ✅ 食べやすくて刺激の少ない食事例

- 6.2. ❌ 避けるべき食べ物

- 7. 🧬 繰り返す口内炎の裏に病気が潜んでいることも

- 7.1. ⚠️ 注意すべき病気の例

- 7.1.1. 🩺 ベーチェット病

- 7.1.2. 🧬 白血病

- 7.1.3. 🍽 栄養障害(ビタミンB2・B6・鉄分の不足)

- 7.2. 🔍 2週間以上治らない場合は精密検査も視野に

- 8. 🪥 予防のためにできること

- 8.1. 💡 口腔ケアと生活習慣の見直し

- 8.1.1. 🪥 食後の歯みがきを習慣に

- 8.1.2. 🍱 バランスの取れた食事を意識

- 8.1.3. 🌿 ストレスを減らす環境づくり

- 9. 📝 まとめ|子供の口内炎は早めの対処がカギ!

- 10. 🏥 江戸川区篠崎でお子さまの口内炎にお悩みの方へ

- 11. 【動画】アデノイド顔貌

- 12. 筆者・院長

「ごはんがしみて痛い…」「口の中がヒリヒリする…」

そんな子供の訴えに、口の中を見てみると白いできものが——。それは口内炎かもしれません。

子供の口内炎はよくある症状ですが、痛みで食事や会話がつらくなったり、繰り返したり、なかなか治らなかったりすると、保護者としては心配になりますよね。

この記事では、

✅ よくある症状と種類

✅ 繰り返す・治らない原因

✅ 市販薬や食事での対処法

✅ 何科を受診すべきか

✅ 注意すべき病気のサイン

など、子供の口内炎に関する気になるポイントをわかりやすく解説します。早めに気づいて、やさしくケアしてあげましょう。

📝 子供の口内炎とは?

子供の口の中に突然現れる白いできものや、痛みを伴う赤い腫れ。それは「口内炎」であることが多く、食事や会話がしづらくなるため、保護者の心配の種になります。まずは症状や種類を正しく理解することが大切です。

下唇の内側にみられる白っぽい潰瘍は、子どもによくみられる口内炎(アフタ性口内炎)です。食事や会話の際にしみたり痛みを感じることがありますが、多くは1〜2週間ほどで自然に治癒します。痛みが強い場合や、繰り返しできる場合は、小児歯科・歯科医院での相談がおすすめです。

👶 よくある症状と見分け方

子供の口内炎は、以下のような特徴を持つことが一般的です:

- 白く丸い潰瘍(くぼみ):境界がはっきりしていて、真ん中が白っぽく周囲が赤くなることが多い

- 痛みを伴う:食事や歯みがきの際にしみたり、話すだけでも痛みを訴えることがあります

- 発熱を伴う場合もある:特にウイルス性の場合は、発熱や全身のだるさが見られることもあります

1つだけできることもあれば、複数個所に同時に出現することもあり、症状の強さや部位はさまざまです。

🧒 子供に多い口内炎の種類

子供にみられる口内炎にはいくつか種類があり、原因や対処法も異なります。

✅ アフタ性口内炎

最も一般的なタイプで、丸く白い潰瘍が頬の内側や舌、唇の裏などにできるのが特徴です。栄養不足や疲労、ストレスが関係していると考えられています。

✅ ヘルペス性口内炎

ウイルス感染によって起こるタイプで、発熱やだるさを伴い、口の中に複数の水ぶくれや潰瘍ができます。初めての感染時に強い症状が出ることがあり、乳幼児に多く見られます。

✅ カタル性口内炎

誤って口の中を噛んだり、熱い食べ物でやけどしたりした際に起こる炎症性の口内炎です。局所的に赤く腫れ、軽い痛みを伴います。

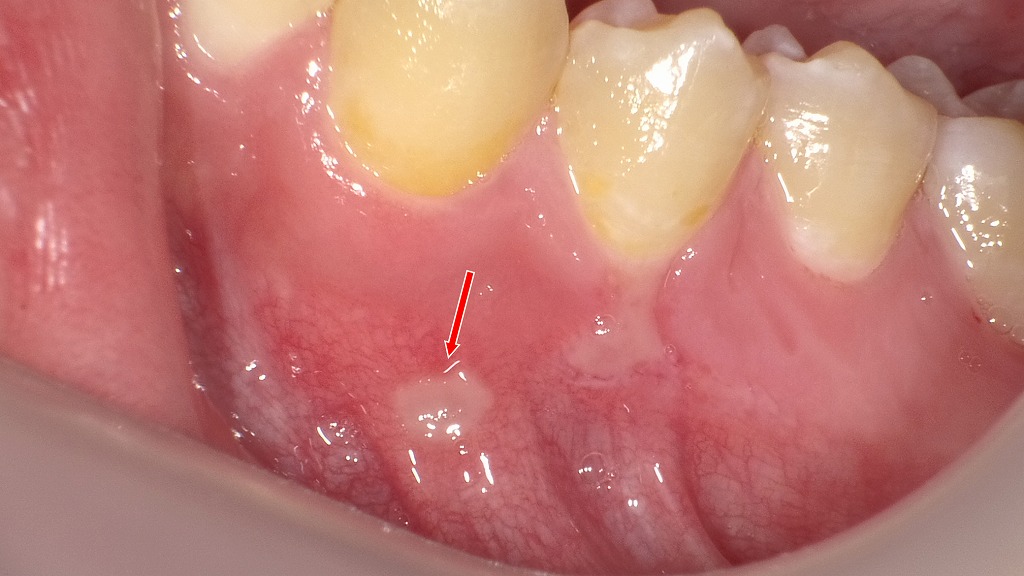

子どもの歯ぐきにできたアフタ性口内炎

画像には、歯茎(歯肉)にできたアフタ性口内炎の典型的な所見が確認できます。

🔍 観察ポイント

- 部位:下顎の臼歯部の歯肉(歯ぐき)

- 大きさ:数ミリ(約3〜5mmほど)

- 色調:中央が白〜黄白色、その周囲が赤く炎症性に変化

- 形状:境界明瞭な円形〜楕円形の浅い潰瘍

- 周囲組織:軽度の発赤(炎症)があり、アフタ性潰瘍の典型像

矢印で示されている白い部分は上皮が欠損し、フィブリンという白い膜が張った状態で、アフタ性口内炎の特徴と一致します。

🦷 考えられる疾患

アフタ性口内炎(アフタ性潰瘍)

歯肉にも発生することがあり、以下が誘因となりやすいです:

- 歯ブラシの刺激

- 食事による摩擦

- ストレス、疲労、免疫低下

- 栄養不足(特にビタミンB群)

😣 痛みの特徴

- 食事、発音、歯磨きの際に痛みが出やすい

- 歯肉は動かない部分のため、痛みは比較的限局するが、物理刺激に弱い

- 数日~2週間程度で自然治癒することが多い

🧪 注意が必要な場合

以下の場合はアフタ以外の疾患の可能性も考慮します:

- 2週間以上治らない

- 周囲に硬さ(硬結)がある

- 同じ場所に何度も再発

- 病変が急激に大きくなる

💡 ケア方法

- 刺激物(辛い物、熱い物、酸味)を控える

- 歯磨きは柔らかいブラシで優しく

- ビタミンB群を補給

- 市販のステロイド軟膏・アフタパッチを使用

- 歯科でのレーザー治療は痛みを軽減

🦠 口内炎が「繰り返す」「治らない」原因とは?

子供の口内炎がなかなか治らなかったり、何度も繰り返すと心配になりますよね。原因を正しく理解することで、適切な対処や予防につながります。以下に代表的な原因を紹介します。

🔁 免疫力の低下やストレス

子供でも、風邪の後や体調を崩したときなど、免疫力が一時的に下がることで口内炎ができやすくなります。また、引っ越しや登園・登校などの環境変化によるストレスも、身体のバランスを崩し、口内炎の引き金になることがあります。

🍽 栄養不足(ビタミンB群・鉄分)

ビタミンB群や鉄分の不足は、粘膜の修復力を低下させ、口内炎ができやすくなる原因のひとつです。特に偏った食事や食が細いお子さんでは、知らず知らずのうちに栄養バランスが崩れていることがあります。

😷 ウイルスや細菌感染(例:ヘルペスウイルス)

ヘルペスウイルスやカンジダ菌などの感染が原因で起こる口内炎もあります。これらは発熱やだるさ、口の中の広範囲にわたる炎症を伴うことが多く、治るまでに時間がかかることがあります。一度感染すると再発しやすいのも特徴です。

🦷 虫歯や矯正器具による物理的刺激

虫歯が進行して尖った歯が口の粘膜を傷つけたり、矯正器具や入れ歯の一部がこすれて炎症を起こすこともあります。慢性的な刺激が続くと、傷が治りにくくなり、口内炎が繰り返し発生することがあります。

💊 市販薬での対処は可能?

子供が口内炎を訴えると、「市販薬で対応していいのか?」と迷う保護者の方も多いでしょう。症状が軽度であれば、市販薬でのケアも選択肢のひとつです。以下に注意点と判断基準をご紹介します。

🧴 子供に使える市販薬の選び方

ドラッグストアなどでは、口内炎用の市販薬がいくつか販売されています。主なタイプは次の通りです。

- パッチタイプ:患部に直接貼ることで刺激を和らげ、食事中の痛みを軽減します

- スプレータイプ:広範囲に使いやすく、手を汚さずに塗布できるのが特徴

- 塗り薬タイプ(軟膏):患部に塗りやすく、比較的しっかりとどまります

⚠️ 重要なのは「小児使用可」と明記されているかどうかの確認です。大人用を安易に使用すると、成分や濃度が合わない場合があるため注意が必要です。

⚠️ 市販薬で様子を見ていいケース/医療機関を受診すべきケース

✅ 市販薬で様子を見てよいケース

- 痛みはあるが、発熱や全身症状がない

- 1か所だけで、小さな潰瘍ができている

- 食事や睡眠に大きな支障がない

- 初めての口内炎で、2〜3日で軽快してきている場合

🚨 早めに医療機関を受診すべきケース

- 口内炎が1週間以上治らない

- 繰り返し何度も発症している

- 発熱やぐったりした様子がある

- 口の中全体に広がっている、水ぶくれがある、よだれが止まらない

- 食事や水分がとれず、脱水の危険がある

これらの症状が見られる場合は、小児科や歯科、必要に応じて耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

🏥 何科を受診すればいいの?

子供の口内炎がなかなか治らない、繰り返しできる、あるいは発熱を伴っているといった場合、医療機関を受診することが重要です。ただし、「どの科を受診すればよいのか?」と迷う保護者の方も少なくありません。

🦷 まずは小児科 or 歯科へ相談を

✅ 発熱や全身の不調がある場合 → 小児科

口内炎が**ウイルス感染によるもの(例:ヘルペス性口内炎)**や、発熱・ぐったり感を伴う場合には、小児科の受診が第一選択となります。脱水症状などのリスクもあるため、早めの対応が大切です。

✅ 歯の生え方や噛み合わせ、虫歯が原因の可能性 → 歯科

口の中を誤って噛んでしまう癖や、矯正装置・虫歯などの物理的刺激が原因で口内炎が繰り返されている場合には、歯科での診察が適しています。必要に応じて装置の調整や治療が行われます。

🔍 繰り返す場合は耳鼻咽喉科や口腔外科も視野に

口内炎が月に何度も起きる、広範囲に広がる、長期間治らないなど、慢性的または重度の症状が続く場合には、より専門的な診断が必要なケースもあります。

- 耳鼻咽喉科:のど・口腔・鼻腔を含めた全体の診察が可能

- 口腔外科:歯科では対応が難しい複雑な口腔疾患の専門医

症状が長引く場合や他の疾患(ベーチェット病など)が疑われる場合は、これらの科の受診も検討しましょう。

🍓 口内炎のときにおすすめの食べ物・避けたい食べ物

口内炎があると、食事中の刺激で「痛い!」「食べたくない…」となることも多く、子供の食欲が落ちてしまいがちです。痛みを悪化させないためにも、食事内容には注意が必要です。

✅ 食べやすくて刺激の少ない食事例

口内炎のときは、柔らかく、冷たく、味がやさしい食べ物を選びましょう。以下のようなものがおすすめです。

- おかゆ・やわらかいうどん:温かすぎないようにし、噛まなくても食べられるものを

- ゼリー・プリン・ヨーグルト:冷たくてなめらかなので、炎症部分にやさしい

- 野菜スープ・ポタージュ:具を細かくして、とろみのあるものがおすすめ

- バナナ・豆腐・白身魚の煮物:栄養も摂れ、刺激が少ない

💡 食べ物は常温〜やや冷たいくらいで与えるのがベスト。熱い食べ物は刺激になります。

❌ 避けるべき食べ物

口内炎を刺激し、悪化させる恐れのある食べ物は避けましょう。

- 酸っぱいもの(みかん、レモン、梅干しなど)

- 辛いもの(カレー、キムチ、スパイスの効いた料理)

- 硬いスナック菓子(ポテトチップス、せんべいなど)

- 熱すぎる食べ物・飲み物(味噌汁、ラーメンなど)

- 濃い味付けの食べ物(ソース、塩分の強い加工食品)

これらは痛みを強く感じさせるだけでなく、治癒を遅らせる原因にもなりかねません。

🧬 繰り返す口内炎の裏に病気が潜んでいることも

子供の口内炎はほとんどが一時的なもので自然に治りますが、頻繁に繰り返す、治りが極端に遅い場合には、何らかの病気が関係している可能性もあります。特に、以下のような症状が見られるときは注意が必要です。

⚠️ 注意すべき病気の例

🩺 ベーチェット病

口内炎の再発を繰り返し、目の炎症や皮膚の異常、関節痛などを伴う全身性の疾患です。稀ではありますが、子供にも発症することがあります。

🧬 白血病

血液のがんの一種で、免疫力の低下や口内の炎症が長引く場合、まれに口内炎として症状が現れることがあります。歯ぐきの腫れや出血、頻繁な感染症にも注意が必要です。

🍽 栄養障害(ビタミンB2・B6・鉄分の不足)

栄養バランスが崩れると、口の中の粘膜が弱くなり、治りにくい口内炎ができやすくなります。特に偏食気味の子や、食が細いお子さんには注意が必要です。

🔍 2週間以上治らない場合は精密検査も視野に

通常の口内炎は1週間〜10日ほどで自然に治癒します。それ以上続く場合や、複数回・頻繁に再発する場合は、小児科や口腔外科、耳鼻咽喉科などの専門機関での精密検査を受けることをおすすめします。

「たかが口内炎」と軽視せず、子供の全身状態や生活習慣も一緒に見直すことが大切です。

🪥 予防のためにできること

子供の口内炎は、日常のちょっとした工夫で予防や再発の防止が可能です。繰り返さないためにも、口の中の清潔さや生活習慣を見直してみましょう。

💡 口腔ケアと生活習慣の見直し

🪥 食後の歯みがきを習慣に

食べかすが口の中に残ると、細菌が繁殖しやすくなります。毎食後の歯みがきやうがいを習慣にし、口内を清潔に保ちましょう。仕上げ磨きも忘れずに行いましょう。

🍱 バランスの取れた食事を意識

ビタミンB群、ビタミンC、鉄分など、粘膜の健康を保つ栄養素を意識的に取り入れることが大切です。野菜、果物、魚、卵、豆類などをバランスよく摂取するよう心がけましょう。

🌿 ストレスを減らす環境づくり

子供もストレスを感じると免疫力が低下し、口内炎ができやすくなります。睡眠や遊びの時間をしっかり確保し、安心できる家庭環境を整えることも、予防には欠かせません。

日々の小さな習慣が、子供の健康な口腔環境をつくります。口内炎ができてから対処するよりも、「できないようにする」予防が一番の近道です。

📝 まとめ|子供の口内炎は早めの対処がカギ!

子供の口内炎は多くの場合、自然に治る軽い症状ですが、痛みで食事がとれない、元気がない、繰り返すといったときは注意が必要です。早めに気づき、正しく対処することで症状の悪化や長期化を防げます。

✅ 1週間以上治らない場合は病院へ

一般的な口内炎は10日以内に治癒します。これを超えても治らない場合は、小児科や歯科の受診を検討しましょう。

✅ 繰り返すなら生活習慣や病気の可能性もチェック

栄養バランス、ストレス、睡眠不足など、日常の習慣の見直しが予防につながります。また、まれに病気が関係していることもあるため、医師の判断が大切です。

✅ 市販薬を上手に使い、食事にも工夫を

痛みをやわらげる市販薬は、小児用に対応したものを選び、必要に応じて使用を。食事は刺激を避け、やさしい味とやわらかい食感のものを中心にしましょう。

子供の小さな「痛い…」の声を見逃さず、日頃のケアと早めの対応で健やかなお口の環境を守ってあげましょう。

🏥 江戸川区篠崎でお子さまの口内炎にお悩みの方へ

「お子さまの口内炎がなかなか治らない」「何度も繰り返していて心配」

そんな時は、江戸川区篠崎の当歯科クリニックにご相談ください。

当院では、小さなお子さまの口内トラブルにも丁寧に対応し、原因の見極めからケアのアドバイスまでトータルでサポートいたします。虫歯やかみ合わせ、食生活が関係している場合もありますので、歯科だからこそできる視点での診察が可能です。

地域に根ざした歯科医院として、保護者の皆さまが安心してご来院いただける環境を整えています。

江戸川区篠崎駅から徒歩すぐ、土曜も診療しておりますので、お気軽にご相談ください。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。