- 1. 【🎞️45秒】歯髄炎を放置するとどうなる?神経を守るための治療ガイド

- 2. 🔥【歯髄炎の全体像まとめ|原因・進行・症状・対策まで】

- 2.1. 📖歯髄炎とは?基本情報

- 2.1.1. 下顎4・5・6番の重度虫歯による歯髄炎

- 2.2. 🦷歯髄とは?歯の神経の役割

- 2.3. 🎯歯髄炎の原因とは?

- 2.3.1. 🦷虫歯(う蝕)の進行

- 2.3.2. 🛡️外傷・歯のひび割れ・詰め物の不具合

- 2.3.3. 🦠細菌感染とバイオフィルム形成

- 2.3.4. 🧬体質や免疫低下

- 2.4. 📈歯髄炎の進行ステップ|虫歯から激痛までのメカニズム

- 2.4.1. 1️⃣冷水痛(初期症状)

- 2.4.2. 2️⃣温水痛(感染拡大)

- 2.4.3. 3️⃣自発痛(ズキズキした痛み)

- 2.4.4. 4️⃣激痛(眠れないレベルの痛み)

- 2.4.5. 5️⃣激痛の消失(神経壊死)

- 2.4.6. 6️⃣再発する自発痛と歯茎の腫れ

- 2.5. 🚨歯髄炎の主な症状とは?

- 2.5.1. 🩹冷たいもの・温かいものでしみる

- 2.5.2. 🌙夜間に強まるズキズキ痛

- 2.5.3. 🧠痛みが自然に収まる場合と悪化する場合

- 3. 🔍【歯髄炎の見た目を知る:色や穴からのサイン】

- 3.1. 📸【画像】色や穴による見分け方

- 4. 🦷【歯髄炎の痛みに対する応急処置:正露丸の正しい使い方】

- 4.1. ✅【STEP1】歯ブラシで虫歯の中の食べカスをやさしく除去

- 4.2. ✅【STEP2】正露丸を虫歯の穴に詰める

- 4.3. ⚠️【正露丸が効かない場合とは?注意が必要なケース】

- 4.3.1. 🚫【ケース1】神経が死んでいる場合(歯髄壊死)

- 4.3.2. 💊【応急対応】痛みが引かない場合の対策

- 4.3.3. 🚸【ケース2】乳歯の虫歯に使うと危険

- 5. 🚑【歯髄炎の緊急対応:CC+ネオダインを用いた歯科治療】

- 5.1. 🛠️【STEP1】スプーンエキスカベーターで虫歯除去

- 5.2. 💊【STEP2】CC+ネオダインの貼薬処置

- 5.3. 💊【STEP4】痛み止めの投薬

- 6. 🛠️【歯髄炎の治療法|炎症の進行度に応じた対応】

- 6.1. 🦷可逆性歯髄炎の場合|神経を残す保存的治療

- 6.2. 🦷不可逆性歯髄炎の場合|根管治療(RCT)

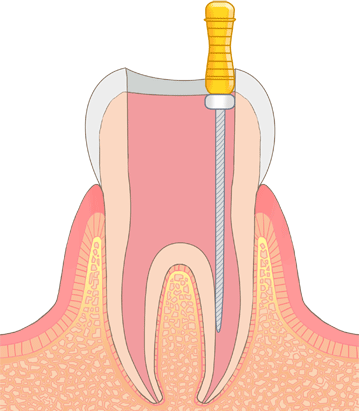

- 6.2.1. 🔧根管治療の基本手順

- 6.2.2. ⏳抜髄後の治療期間・回数

- 6.3. ❌歯髄炎を放置した場合|抜歯リスクと全身リスク

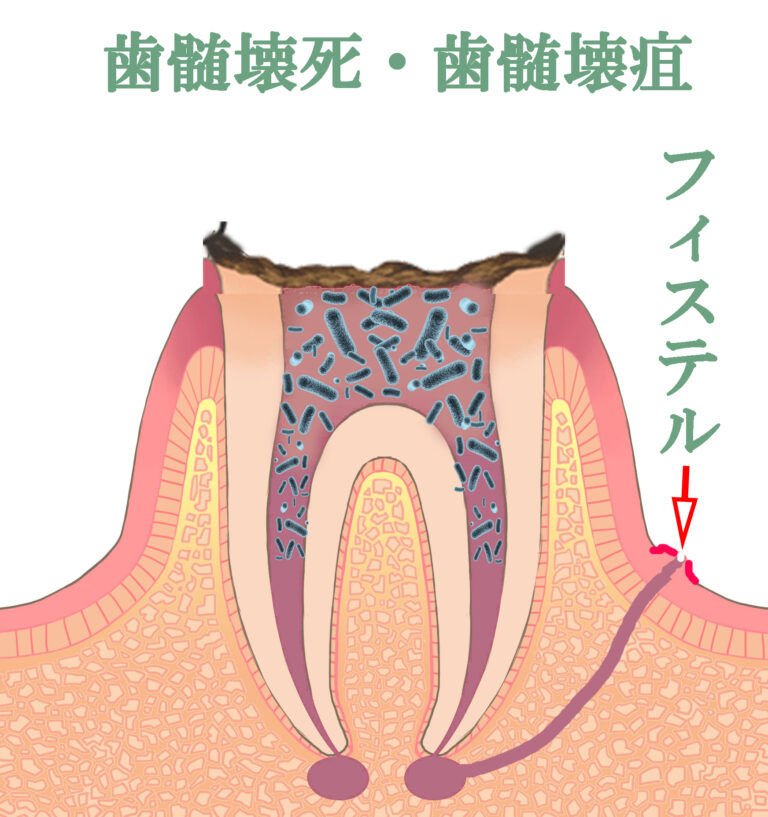

- 6.4. ⚡歯髄壊疽・歯髄壊死・フィステル形成|放置によるさらなる悪化

- 6.4.1. 🛠️歯髄壊疽(しずいえそ)とは?

- 6.4.2. ⚡歯髄壊死とは?

- 6.5. ⚠️フィステル形成とそのリスク

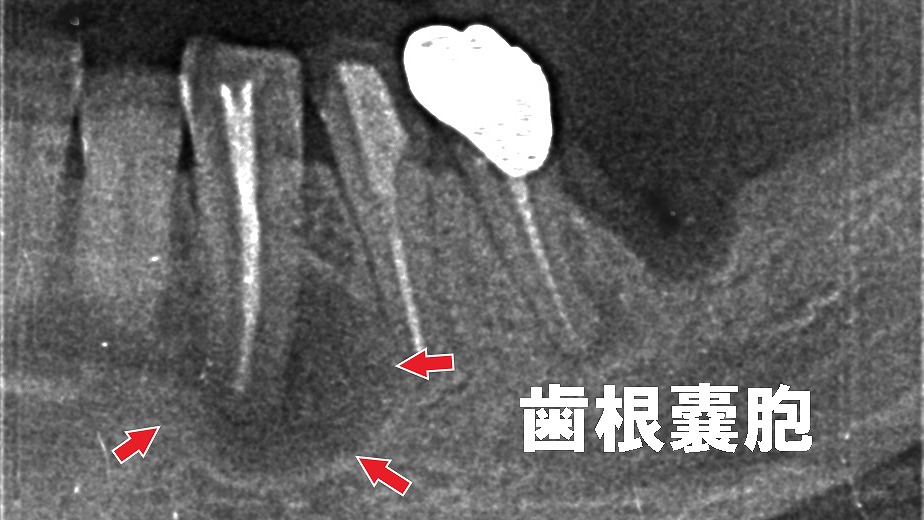

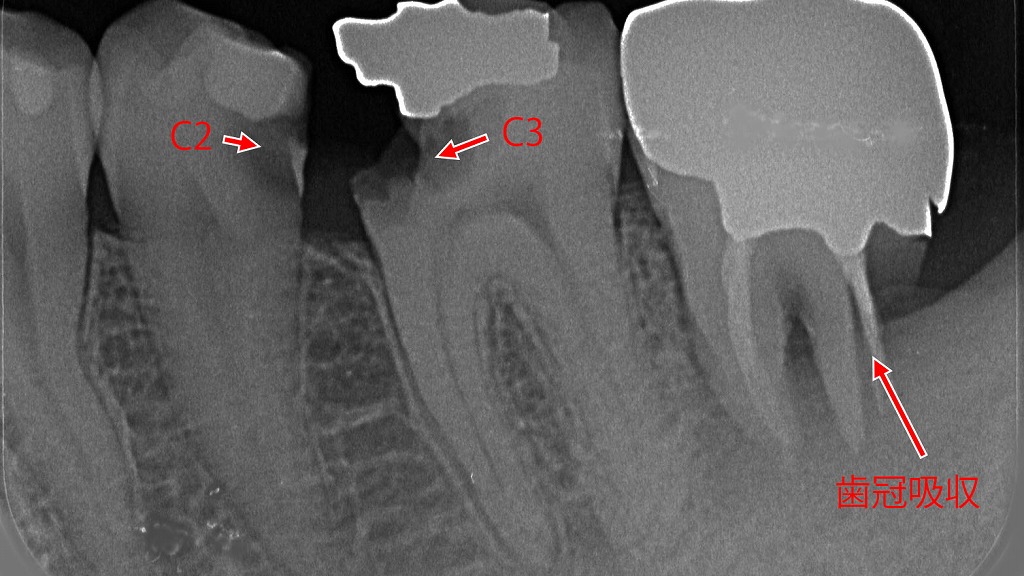

- 7. 🏥歯髄炎の診断方法

- 7.1. 🔍問診・視診・打診テスト

- 7.2. 📷レントゲン・CT検査による診断

- 7.3. 🧪電気歯髄診・温度テストとは?

- 8. 🧹歯髄炎を予防するには?

- 8.1. 🪥毎日の正しい歯磨きとフロス習慣

- 8.2. 🦷定期的な歯科検診・クリーニング

- 8.3. 🍬食生活の見直し(糖質制限のポイント)

- 9. 📚歯髄炎に関するよくある質問(FAQ)

- 9.1. 💬Q1. 痛み止めだけで治りますか?

- 9.2. 💬Q2. 神経を取るとどうなる?

- 9.3. 💬Q3. 歯髄炎は再発することがありますか?

- 10. 📝まとめ|歯髄炎は早期発見・早期治療がカギ🔑

- 11. 江戸川区篠崎で「歯がズキズキ痛む」「冷たい物がしみる」とお困りの方へ

- 12. 【動画】歯茎のニキビのような出来物・フィステル

- 13. 筆者・院長

「ズキズキする歯の痛みがなかなか引かない…」そんな症状に心当たりはありませんか?

もしかすると、それは**歯の神経が炎症を起こす「歯髄炎」**かもしれません。

歯髄炎は、虫歯の進行や外傷、細菌感染などによって引き起こされ、早期に対応すれば神経を残せる可能性もあります。

本記事では、歯髄炎の原因・症状・診断・治療法・予防策までを、歯科医監修のもとわかりやすく解説しています。

大切な歯を守るために、まずは正しい知識を身につけましょう。

【🎞️45秒】歯髄炎を放置するとどうなる?神経を守るための治療ガイド

🔥【歯髄炎の全体像まとめ|原因・進行・症状・対策まで】

📖歯髄炎とは?基本情報

- **歯髄炎(しずいえん)**は、歯の内部にある「歯髄(神経)」が、虫歯や外傷、細菌感染によって炎症を起こす病気です。

- 進行すると激しい痛みを伴い、適切な治療を受けないと抜髄(神経除去)や抜歯が必要になる場合もあります。

- 早期発見・早期治療が、歯を守るカギです。

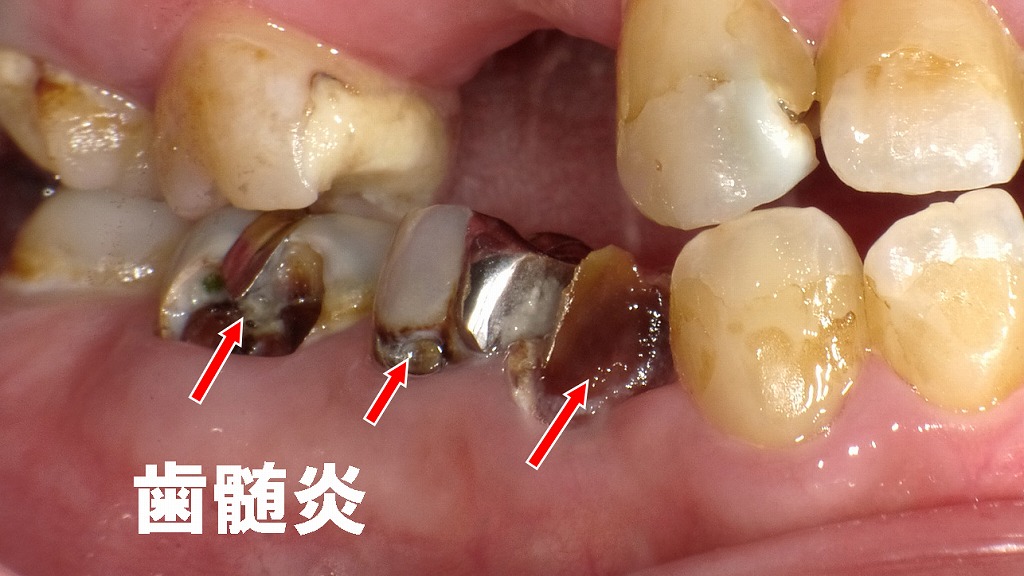

下顎4・5・6番の重度虫歯による歯髄炎

この写真は 下顎の4番・5番・6番の歯(小臼歯〜大臼歯)に深い虫歯が進行し、歯髄炎(歯の神経の炎症)を起こしている状態です。

🦷歯髄とは?歯の神経の役割

- 歯髄は、冷たい・温かい・痛いといった感覚を伝え、歯に栄養を送り、内部を守る重要な組織です。

- 健康な歯髄は歯の寿命を支えますが、細菌感染や強い刺激で炎症を起こし、歯髄炎へ進行することもあります。

🎯歯髄炎の原因とは?

🦷虫歯(う蝕)の進行

- 初期虫歯(C0〜C1)は痛みがありませんが、象牙質(C2)に進行すると冷たいものがしみ、

さらに歯髄(C3)に達するとズキズキする激痛が発生します。

🛡️外傷・歯のひび割れ・詰め物の不具合

- 転倒、歯ぎしり、古い詰め物の隙間からの感染でも、虫歯がなくても歯髄炎になることがあります。

🦠細菌感染とバイオフィルム形成

- ミュータンス菌やラクトバチラス菌が関与するバイオフィルムが、

歯の表面で細菌感染を進行させ、歯髄に炎症を引き起こします。

🧬体質や免疫低下

- 糖尿病・加齢・ストレスなどで免疫力が低下すると、感染しやすくなり、歯髄炎のリスクが高まります。

📈歯髄炎の進行ステップ|虫歯から激痛までのメカニズム

1️⃣冷水痛(初期症状)

- 冷たいものや甘いもので一時的にしみる痛みが出現。

※知覚過敏との区別が必要。

2️⃣温水痛(感染拡大)

- 温かいものでもしみるようになり、歯髄全体への感染を示唆。

3️⃣自発痛(ズキズキした痛み)

- 刺激がなくてもズキンズキンとした拍動痛が続く。

不可逆性歯髄炎への進行サイン。

4️⃣激痛(眠れないレベルの痛み)

- 夜間に痛みが増し、噛むと痛い・歯が浮く感覚も出現。

※冷湿布で一時的な緩和は可能。

5️⃣激痛の消失(神経壊死)

- 神経が死に、痛みを感じなくなるが、内部感染は進行中。

6️⃣再発する自発痛と歯茎の腫れ

- 根管内のガス圧で再度激痛・歯茎の腫れが発生。

上下の歯が当たるだけで飛び上がるような痛みになることも。

🚨歯髄炎の主な症状とは?

🩹冷たいもの・温かいものでしみる

- 冷水や温かい飲食物で痛みを感じる初期サイン。

進行すると不可逆性歯髄炎に移行。

🌙夜間に強まるズキズキ痛

- 血流増加により、夜間に痛みが強くなる。

痛み止めが効きにくい場合もあり要注意。

🧠痛みが自然に収まる場合と悪化する場合

| 状態 | 考えられる進行段階 |

|---|---|

| 刺激がある時のみ痛む | 可逆性歯髄炎(神経を残せる可能性あり) |

| 何もしてなくても痛む | 不可逆性歯髄炎(神経が壊死しかけている) |

| 痛みが急に消えた | 神経壊死・感染拡大 |

👉 「痛みが引いた=治った」ではないため、すぐに歯科医院で診察が必要です。

ガスの圧力で内圧が高まり、再度激痛・歯茎の腫れ・強い違和感が出現します。

上下の歯が少し当たっただけで飛び上がるような痛みになることも。

🔍【歯髄炎の見た目を知る:色や穴からのサイン】

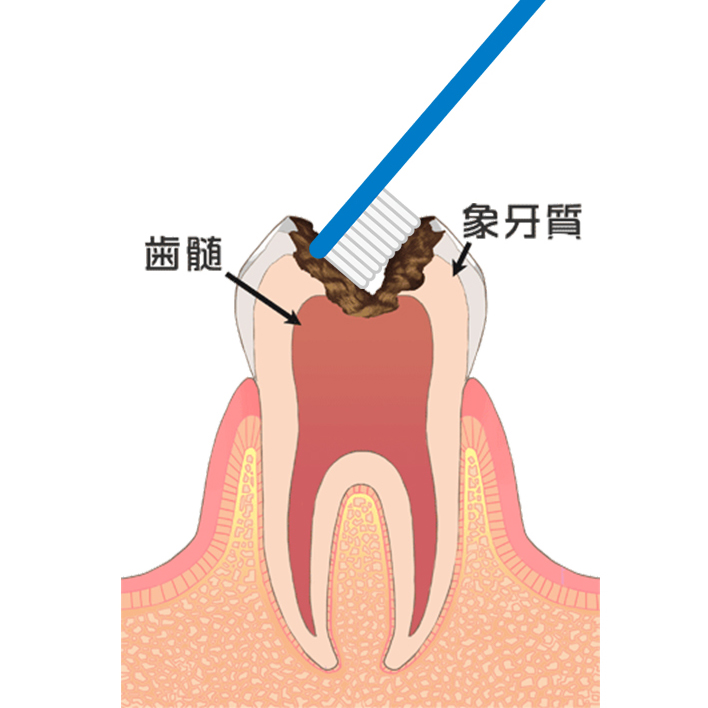

📸【画像】色や穴による見分け方

- 歯髄炎が進行した歯は、茶色〜黒色に変色します。

- 歯に穴が空いているのが特徴です。

- 虫歯がC3(歯髄に達する深さ)まで進んでいる可能性があります。

🦷前歯の歯髄炎の見た目

- 上顎前歯にできたC3虫歯で、歯が少し欠けて穴が見え始めています。

- 表面は茶色〜黒色に変色しており、ズキズキとした痛みがあるのが特徴です。

- 歯髄炎と診断され、早急な治療が必要です。

🦷第二乳臼歯の歯髄炎の見た目(子どもの症例)

- 第二乳臼歯にできたC3虫歯で、穴が空いて茶色に変色しています。

- 子どもでも強い痛みが出ることがあり、歯髄炎のサインです。

- この段階では**根管治療(神経除去)**が必要になるケースがほとんどです。

🦷【歯髄炎の痛みに対する応急処置:正露丸の正しい使い方】

✅【STEP1】歯ブラシで虫歯の中の食べカスをやさしく除去

step

- 虫歯の穴にたまった食べカスや汚れを軽く取り除くことで、刺激を減らします。

- 力を入れすぎず、やさしく磨くのがポイント。

強くこすりすぎると痛みが悪化することがあるので要注意です。

✅【STEP2】正露丸を虫歯の穴に詰める

step

- 清掃後、正露丸を小さくちぎり、一粒ずつ虫歯の穴にやさしく詰めるようにします。

- 強く押し込まないようにし、詰めすぎ(大盛り)にも注意しましょう。

正露丸のにおいや成分が、一時的に鎮痛効果をもたらすことがあります。

⚠️【正露丸が効かない場合とは?注意が必要なケース】

🚫【ケース1】神経が死んでいる場合(歯髄壊死)

- 上下の歯を噛み合わせるだけで強い痛みがある場合、

歯髄(神経)が完全に死んでしまっている可能性があります。 - この状態では、正露丸を詰めても効果がないか、逆に痛みが悪化することがあります。

💊【応急対応】痛みが引かない場合の対策

- 正露丸を詰めても痛みが引かない場合は、

**市販の痛み止め「ロキソニンS」**を服用してください。 - (例:ロキソニンS 12錠入り/第一三共ヘルスケア/約630円)

- ただし、痛み止めは根本治療ではないため、必ず早めに歯科医院を受診しましょう。

🚸【ケース2】乳歯の虫歯に使うと危険

- 小児の乳歯に正露丸を詰めると、

逆に痛みを引き起こしてしまうリスクがあります。 - 乳歯には正露丸を使用しないでください。

🚑【歯髄炎の緊急対応:CC+ネオダインを用いた歯科治療】

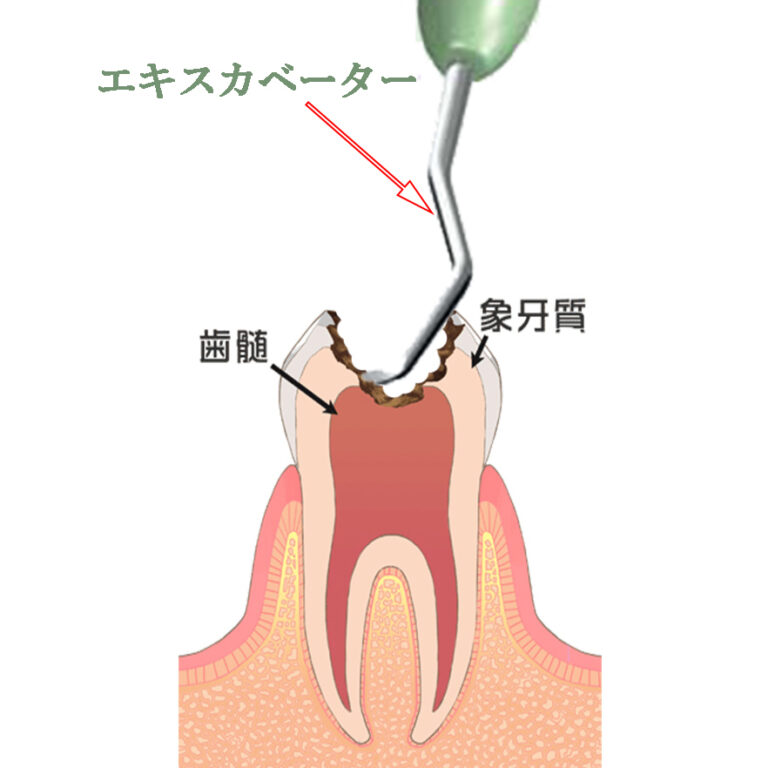

🛠️【STEP1】スプーンエキスカベーターで虫歯除去

- 浸潤麻酔をかけずに、スプーンエキスカベーター(手用器具)で虫歯をやさしく除去します。

- この際、痛みが起こる直前まで虫歯除去を行い、無理に深追いはしません。

- ※麻酔をかけて徹底除去すると、歯髄(神経)に穴を開けてしまい強い痛みを誘発するリスクがあるため注意が必要です。

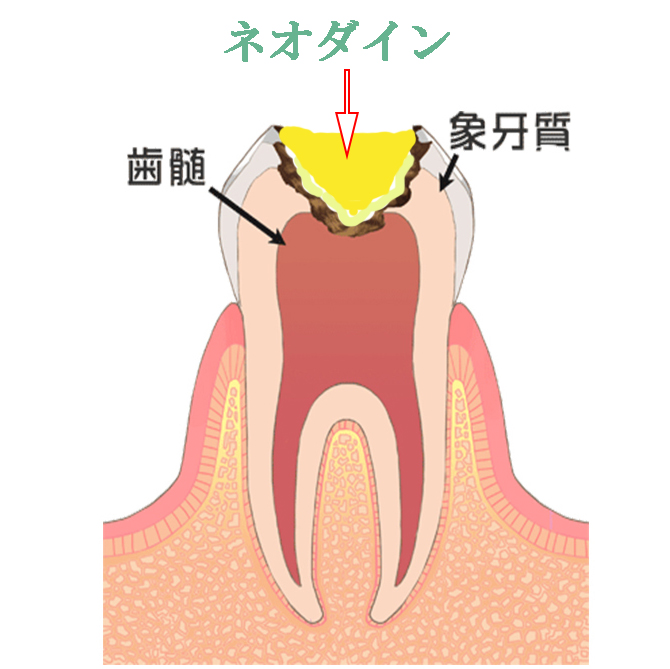

💊【STEP2】CC+ネオダインの貼薬処置

- 軟化象牙質を除去した後、

**CC(フェノール・カンフル製剤)+ネオダイン(抗炎症薬)**を患部に貼薬します。 - この貼薬処置により、歯髄の炎症を一時的に抑え、痛みを緩和します。

- 緊急対応として、歯髄を保護しながら次回の本格治療へつなぐ重要なステップです。

💊【STEP4】痛み止めの投薬

- 同時に、**痛み止め(ロキソニン、ボルタレンなど)**を処方して、

患者さんの痛みをコントロールします。 - 痛みが強い場合でも、内服薬によって症状を一時的に緩和することが可能です。

🛠️【歯髄炎の治療法|炎症の進行度に応じた対応】

🦷可逆性歯髄炎の場合|神経を残す保存的治療

- 可逆性歯髄炎は、炎症が軽度で自然治癒が期待できる段階です。

- 主な治療法は以下のとおりです。

- 虫歯を削って**詰め物(レジン・インレー)**で封鎖する

- 歯の内部を清掃し、**抗炎症作用のある薬剤(覆髄材など)**を塗布する

- 刺激源を除去して、歯髄の自然治癒力を引き出す

- 【ポイント】

早期発見・早期治療により、神経と歯を残すことが可能になります。

🦷不可逆性歯髄炎の場合|根管治療(RCT)

- 不可逆性歯髄炎は、炎症が重度で自然治癒は望めません。

- この場合、**根管治療(Root Canal Treatment:RCT)**が必要です。

🔧根管治療の基本手順

- 局所麻酔を行い、虫歯とともに歯髄(神経)を丁寧に除去

- 専用器具(リーマー・ファイル)で根管内部を清掃・殺菌

- 薬剤を充填して感染を防ぎ密封

- 最後に**クラウン(被せ物)**で歯を補強

【ポイント】

根管治療を適切に行えば、抜歯を回避し、自分の歯を長期間維持できます。

⏳抜髄後の治療期間・回数

- 急性単純性歯髄炎(細菌侵入が少ない)

→ **1日(1回)**で完了する場合あり。 - 急性化膿性歯髄炎(細菌繁殖が多い)

→ 約6回・1ヶ月程度かかることもあります。

【ポイント】

早期に治療を開始すれば、治療期間や負担を大幅に軽減できます。

❌歯髄炎を放置した場合|抜歯リスクと全身リスク

- 歯髄炎を放置すると、以下の深刻な状態に進行します。

- 神経が完全に壊死し、歯内部で膿がたまる(根尖性歯周炎)

- 骨への感染が波及し、顔の腫れや激痛を伴う

- 歯を支える骨が破壊され、抜歯が必要になる

- 炎症が血流に乗って全身に広がると、歯原性菌血症という命に関わるリスクも発生

【注意ポイント】

「痛みがなくなった=治癒」ではなく、神経壊死が進行している可能性大。

違和感があれば必ず早期に受診しましょう。

⚡歯髄壊疽・歯髄壊死・フィステル形成|放置によるさらなる悪化

🛠️歯髄壊疽(しずいえそ)とは?

- 歯髄が死んでしまい、内部で細菌が繁殖し腐敗臭が発生します。

- ガスの圧力で内圧が高まり、再び激痛が出現することもあります。

- 【治療】抜髄(根管治療)と同様ですが、洗浄回数が増加します。

⚡歯髄壊死とは?

- 転倒や外力により血流障害が起こり、歯髄が死んでしまった状態です。

- 死んだ歯も放置すると細菌感染を起こし、最終的に歯髄壊疽に進行します。

⚠️フィステル形成とそのリスク

- 壊疽を放置すると、炎症が歯根外に広がり、歯根嚢胞を形成。

- さらに、歯ぐき表面に管(フィステル)ができ、膿が排出されます。

- フィステル形成により痛みは一時的に軽減しますが、感染は治っていないため抜本的な治療が必要です。

🏥歯髄炎の診断方法

歯髄炎(しずいえん)の診断は、症状だけでは正確に判別できないことが多く、

歯科医院ではさまざまな検査を組み合わせて総合的に判断します。

ここでは、歯髄炎の主な診断方法についてわかりやすく解説します。

🔍問診・視診・打診テスト

まず最初に行われるのが、問診・視診・打診テストです。

- 問診では、「いつから痛むか」「どのような痛みか」「冷たいもの・温かいもので変化があるか」などを詳しく聞き取ります。

- 視診では、虫歯の有無や詰め物・被せ物の状態、歯ぐきの腫れなどを確認します。

- 打診テストでは、専用の器具で歯を軽く叩き、痛みの出方や響き方をチェックします。

これらの初期検査により、炎症の程度や広がりをある程度把握することができます。

📷レントゲン・CT検査による診断

視診や打診だけでは内部の状況がわからないため、

レントゲン撮影(X線検査)やCT検査が行われることもあります。

- レントゲンで、虫歯の深さや根の周囲の状態(骨の異常など)を確認

- CT検査では、3D画像により歯髄や歯根の状態を立体的に把握できる

特に、痛みの原因が複数の歯にまたがっている場合や、隠れた感染源を見つけたいときには、

CT検査が非常に有効です。

🧪電気歯髄診・温度テストとは?

さらに詳しく診断するために、電気歯髄診(でんきしずいしん)や温度テストを行うこともあります。

- 電気歯髄診

微弱な電流を歯に流して反応をみるテスト。

神経が生きていれば「チクッ」とした感覚があり、反応がない場合は壊死が疑われます。 - 温度テスト

冷たいガスや熱い綿球を歯に当てて、痛みの強さや持続時間を測定します。

可逆性か不可逆性かを見極める大切な検査です。

これらの検査によって、**「神経がどれだけ生きているか」**を客観的に判断でき、

適切な治療方針を決定する手がかりになります。

🧹歯髄炎を予防するには?

歯髄炎(しずいえん)を防ぐためには、日頃からの正しいお口のケアと生活習慣の見直しが欠かせません。

ここでは、誰でもすぐに始められる予防法をわかりやすく解説します。

🪥毎日の正しい歯磨きとフロス習慣

歯髄炎の最大の原因は虫歯の進行です。

つまり、虫歯を作らないことが歯髄炎の予防につながります。

【ポイント】

- 毎日最低2回(朝・夜)、丁寧にブラッシングする

- 歯と歯の間に残ったプラーク(歯垢)はデンタルフロスで除去する

- 歯ブラシは毛先の細いもの、フロスは慣れないうちはホルダータイプがおすすめ

特に、寝る前の歯磨きは重要です。

就寝中は唾液の分泌が減り、虫歯菌が繁殖しやすくなるため、夜の歯磨きは時間をかけて行いましょう。

🦷定期的な歯科検診・クリーニング

自宅でのケアだけでは落としきれないプラークや歯石は、

歯科医院でのプロフェッショナルクリーニングで除去することが大切です。

【メリット】

- 虫歯の早期発見・早期治療ができる

- 歯周病の予防にもつながる

- 小さなトラブルを放置せずに済む

一般的には半年に一度の定期検診が推奨されていますが、

虫歯や歯周病のリスクが高い方は3〜4ヶ月ごとの受診がおすすめです。

🍬食生活の見直し(糖質制限のポイント)

食生活も、歯髄炎予防に大きな影響を与えます。

特に糖質(砂糖や炭水化物)の過剰摂取は、虫歯菌のエサとなり、虫歯リスクを高めます。

【注意すべきポイント】

- 甘いお菓子やジュースの摂取を控える

- 食べた後はできるだけ早く歯磨きをする

- キシリトール入りガムや無糖のおやつを上手に活用する

また、ダラダラ食べ(間食の頻度が高い習慣)も虫歯リスクを上げるため、

食事やおやつの時間をきちんと決めることが大切です。

📚歯髄炎に関するよくある質問(FAQ)

歯髄炎(しずいえん)にかかると、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。

ここでは、患者さんからよくいただく質問にわかりやすくお答えします。

💬Q1. 痛み止めだけで治りますか?

🦷A. 痛み止めは一時的な対症療法にすぎず、根本的な治療にはなりません。

痛み止め(鎮痛薬)を飲むと、しばらくは痛みが和らぐかもしれません。

しかし、歯髄炎そのものは薬だけで自然に治ることはありません。

むしろ、薬で痛みを抑えている間に炎症が進行してしまい、

治療がより複雑になったり、抜歯リスクが高まったりする可能性があります。

👉 痛み止めを使いながらでも、必ず早めに歯科医院を受診しましょう。

💬Q2. 神経を取るとどうなる?

🦷A. 神経を取った歯は痛みを感じなくなりますが、歯がもろくなる傾向があります。

根管治療により神経(歯髄)を取り除くと、歯は痛みを感じなくなります。

しかし同時に、歯に栄養や水分を送る機能も失われるため、

歯が乾燥し、割れやすくなるデメリットもあります。

【神経を取った歯の注意点】

- 強い力が加わると割れるリスクが高い

- 将来的に被せ物(クラウン)で補強することが多い

- 定期的なメンテナンスで寿命を延ばすことが可能

👉 治療後も、丁寧なケアと定期検診が欠かせません。

💬Q3. 歯髄炎は再発することがありますか?

🦷A. はい、適切に治療しても再発する可能性はゼロではありません。

歯髄炎が進行して根管治療を受けた場合でも、

- 根の中に細菌が残っていた

- 被せ物と歯の隙間から新たに細菌が侵入した

- 歯にひび割れが生じた

といった場合に、再感染して再発することがあります。

再発を防ぐためには、

- 精密な治療(マイクロスコープを使った根管治療など)

- 適切な被せ物による封鎖

- 定期的なメンテナンス

がとても重要です。

👉 違和感があれば、すぐに歯科医院に相談しましょう。

📝まとめ|歯髄炎は早期発見・早期治療がカギ🔑

歯髄炎(しずいえん)は、虫歯や外傷、細菌感染などをきっかけに発症し、

進行すると激しい痛みや抜歯リスクを伴う怖い病気です。

しかし、初期段階で発見できれば、神経を残したまま治療できる可能性も高く、

歯を長く健康に保つことができます。

そのためには、

- 毎日の正しいセルフケア(ブラッシング・フロス習慣)🪥

- 定期的な歯科検診とプロによるクリーニング🦷

- 食生活の見直し(特に糖質の管理)🍬

を心がけることが重要です。

また、**「少しでも違和感を覚えたら、早めに歯科医院へ相談する」**ことが、

歯を守るための最大のポイントです!

🦷あなたの大切な歯と健康な生活を守るために、

今日からできることを少しずつ積み重ねていきましょう✨

江戸川区篠崎で「歯がズキズキ痛む」「冷たい物がしみる」とお困りの方へ

それは、歯の神経が炎症を起こす歯髄炎かもしれません。

当院では、できるだけ神経を残す治療と、痛みに配慮した丁寧なケアを心がけています。

重症化する前に、早めのご相談をおすすめします。

江戸川区篠崎で歯髄炎の治療をご検討中なら、どうぞお気軽にご来院ください。

【動画】歯茎のニキビのような出来物・フィステル

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。