- 1. 【🎞️50秒】口内炎が治らない…それ、口腔がんの前兆かも?

- 2. 🦷口腔がんとは?その基本情報

- 2.1. 📌口腔がんの定義と発生部位

- 2.2. 📊口腔がんの発症率と統計データ(年齢・性別・部位別)

- 2.3. 📉口腔・咽頭癌の死亡率

- 2.4. 📈口腔癌全体のステージごとの5年生存率

- 2.5. 👄舌がん・歯肉がん・頬粘膜がんなどの分類

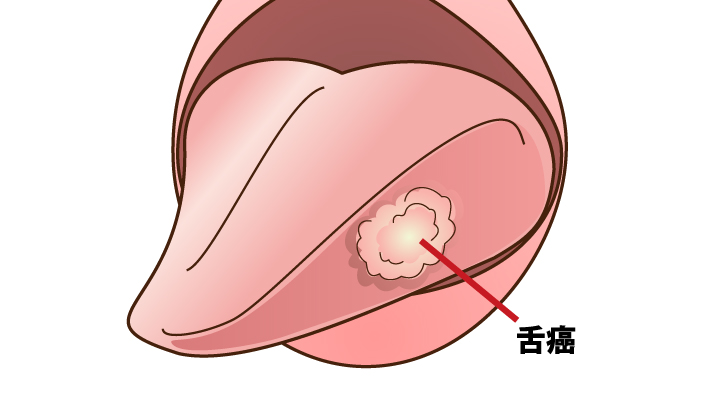

- 3. 🩺舌がんとは?初期症状・原因・早期発見のポイント

- 3.1. 🔢【1】舌がんの発症割合

- 3.2. 📍【2】舌がんができやすい部位

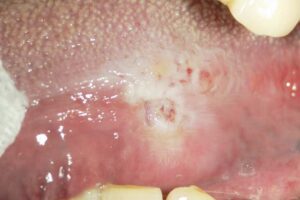

- 3.3. ⚠️【3】初期症状に注意

- 3.4. 🧬【4】考えられる原因

- 3.5. 🧪【5】検査方法と検診のご案内

- 3.6. 🚨【6】舌がんは進行が非常に速い

- 3.7. 🕒【7】「様子見」は命取り

- 3.8. 🪞【8】セルフチェックと定期受診のすすめ

- 4. 歯肉癌の発見が遅れる理由:ステージ4で見つかることが多い原因とは?

- 4.1. ❗【1】歯肉がんはなぜ発見が遅れるのか?

- 4.2. 📊【2】舌がんと歯肉がんの発見時ステージの比較

- 4.3. 🏥【3】歯科受診の重要性と専門的な判断

- 5. 🖼 歯ぐきの黒色変化:金属沈着か、腫瘍性変化か

- 5.1. 🔍 観察される特徴

- 5.2. 🧭 鑑別① 口腔悪性黒色腫(一般論)

- 5.3. 🧭 鑑別② メタルタトゥー(金属片沈着)

- 5.4. 🧭 鑑別③ 色素性母斑(melanocytic nevus)

- 5.5. 🔬 最も重要なポイント

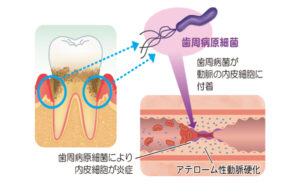

- 6. ⚠️口腔がんの原因とリスク要因

- 6.1. 🚬喫煙と飲酒が与える影響

- 6.2. 🧬ヒトパピローマウイルス(HPV)との関係

- 6.3. 🧪合わない入れ歯・慢性的な刺激によるリスク

- 7. 🩺初期症状とセルフチェック方法

- 7.1. 🔍見逃されがちな初期症状(治らない口内炎・白斑・紅斑など)

- 7.2. 🪞鏡でできるセルフチェックのポイント

- 7.3. 📝早期発見の重要性と5年生存率の違い

- 8. 🏥検査方法と診断までの流れ

- 8.1. 🧫視診・触診・生検(細胞診・組織診)の内容

- 8.1.1. ✅視診・触診

- 8.1.2. 🧪細胞診(ブラッシング法)

- 8.1.3. 🔬組織診(生検)

- 8.2. 🧲CT・MRI・PETなどの画像診断

- 8.3. 📍口腔がん検診はどこで受けられる?(保険適用・自治体検診など)

- 8.3.1. 🏥検診を受けられる場所

- 8.3.2. 💴費用について

- 9. 💉治療方法とその選択肢

- 9.1. 🔪手術療法の具体例(切除・再建)

- 9.1.1. ✂️ 主な手術内容

- 9.1.2. 🧵 機能回復のための再建手術

- 9.2. ☢️放射線治療の内容と副作用

- 9.2.1. 🔦 放射線治療のメリット

- 9.2.2. ⚠️ 主な副作用

- 9.3. 💊抗がん剤治療と化学放射線療法

- 9.3.1. 💉 単独での抗がん剤治療

- 9.3.2. 🔄 化学放射線療法(CRT)

- 9.4. 🤖最新の治療法:ロボット支援手術・免疫療法など

- 9.4.1. 🤖 ロボット支援手術(da Vinci など)

- 9.4.2. 🧬 免疫チェックポイント阻害薬

- 10. 🧘♀️治療後のケアと生活の注意点

- 10.1. 🍽️食事や発音など日常生活への影響

- 10.1.1. 🥄 食事面の変化

- 10.1.2. 🗣️ 発音・会話

- 10.2. 🧑⚕️リハビリテーション(嚥下・発音訓練など)

- 10.2.1. ✅ 主なリハビリ内容

- 10.3. 💬心理的ケアとサポート体制

- 10.3.1. 🧠 よくある心理的変化

- 10.3.2. 🤝 主なサポート方法

- 11. 👨⚕️口腔がんを防ぐための予防と早期発見

- 11.1. 🪥日常の口腔ケアと生活習慣の見直し

- 11.1.1. 🧼 基本のセルフケア

- 11.1.2. 🍱 食生活と生活リズムの改善

- 11.2. 🦷定期的な歯科受診と検診のすすめ

- 11.2.1. 🔎 歯科でできること

- 11.3. 🚭禁煙・節酒の重要性

- 11.3.1. 🚬 喫煙の影響

- 11.3.2. 🍶 飲酒の影響

- 12. 🧾まとめ|口腔がんは“早期発見・早期治療”がカギ

- 12.1. 🦷 違和感を感じたらすぐに歯科・耳鼻科へ

- 12.2. 🪞 自己チェックと定期検診の継続を習慣に

- 12.3. 🏙️ 地域での無料検診情報も活用しよう

- 13. 🔵 江戸川区篠崎で「口腔がん」が気になる方へ

- 14. 【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

- 15. 筆者・院長

「治らない口内炎」が、実は口腔がんのサインかもしれません。

口腔がんは舌や歯ぐき、頬の内側など、日常的に目にする口の中にできるがんです。自分では気づきにくいものの、早期に発見すれば高い確率で治療が可能です。この記事では、口腔がんの原因や初期症状、検査・治療法、そして予防のポイントまで、患者さんご自身やご家族のためにわかりやすく解説します。

まずは、あなたのお口の健康を見直すきっかけにしてみてください。

【🎞️50秒】口内炎が治らない…それ、口腔がんの前兆かも?

🦷口腔がんとは?その基本情報

口腔がんとは、舌や歯茎、頬の内側など「お口の中」に発生するがんの総称です。皮膚がんや肺がんと同じように、早期に発見して適切に治療すれば完治が可能な病気ですが、進行がんになると命に関わることもあります。近年では、がん全体の中でも口腔がんの割合が少しずつ増加しており、特に中高年の男性に多くみられます。

📌口腔がんの定義と発生部位

口腔がんは、口腔内の粘膜にできる悪性腫瘍のことを指します。口腔がんの前兆である白板症(はくばんしょう)、紅板症(こうばんしょう)、扁平苔癬(へんぺいたいせん)などの口腔潜在的悪性疾患(前癌病変)から癌に進展するものや前駆症状を伴わず、いきなり癌が発症するものがあります。口腔内は以下のような部位に分けられ、どの場所にもがんが発生する可能性があります。

- 舌(舌がん)

- 歯肉(歯肉がん)

- 頬の内側(頬粘膜がん)

- 口蓋(上あごの粘膜)

- 口底(舌の下)

- 口唇(くちびる)

中でも舌がんが最も発症頻度が高く、全体の半数以上を占めるとされています。

📊口腔がんの発症率と統計データ(年齢・性別・部位別)

国立がん研究センターのデータによると、口腔がんの年間新規患者数は約8,000人以上で、増加傾向にあります。以下のような傾向が見られます。

日本人における口腔がんの発生比率は全癌の約1%~2%程度です。

- 年齢別:50代〜70代にかけて発症率が高くなる

- 性別:男性が女性の約2倍の割合で発症

- 部位別:舌がん(約60%)、歯肉がん、頬粘膜がんの順に多い

このような統計からも、中高年男性において早期発見・定期的なチェックの重要性が示されています。

📉口腔・咽頭癌の死亡率

口腔・咽頭癌は、患者数ばかりでなく、死亡者数、死亡率も男性が女性の約2倍以上と圧倒的に高くなっています。

口腔・咽頭癌の5年相対生存率は男性60.7 %、女性69.4 %で、女性の方が僅かに男性よりも生存率が高くなっています。また、以前は余りいなかった若い女性の口腔がん患者の増加が目立っています。

| 診断される数(2019年) | 23,671例(男性16,463例、女性7,208例) |

| 死亡数(2020年) | 7,827人(男性5,547人、女性2,280人) |

| 5年相対生存率(2009~2011年) | 63.5 %(男性60.7 %、女性69.4 %) |

📈口腔癌全体のステージごとの5年生存率

| ステージ内容 | 5年生存率(約) | |

|---|---|---|

| ステージ1 | 癌の径2cm以下、リンパ節転移なし | 80% |

| ステージ2 | 癌の径2~4cm、リンパ節転移なし | 67% |

| ステージ3 | 癌の径4cm以上、3cm以下のリンパ節転移が一つある | 53% |

| ステージ4 | 癌が口腔周囲(筋肉、皮膚、上顎洞)に広がる、複数のリンパ節転移がある | 39% |

※ 舌癌の5年生存率はステージ1:87%、ステージ2:70%、ステージ3:51%、ステージ4:42%

👄舌がん・歯肉がん・頬粘膜がんなどの分類

口腔がんは、発生部位によっていくつかの種類に分類され、それぞれに特徴があります。

| 分類 | 特徴 | 症状の一例 |

|---|---|---|

| 舌がん | 最も発症頻度が高い | 舌の側面にしこり・ただれ・出血 |

| 歯肉がん | 高齢者に多い | 歯茎の腫れ・しこり・出血 |

| 頬粘膜がん | 入れ歯やタバコなどの慢性刺激が原因に | 頬の内側の白斑・潰瘍 |

| 口唇がん | 紫外線や喫煙との関連が指摘 | 唇のただれやひび割れ |

| 口底がん | 舌の下側に発生 | 話しにくさ・違和感・腫れ |

それぞれの種類によって進行速度や治療方針が異なるため、専門医の早期診断が重要です。

🩺舌がんとは?初期症状・原因・早期発見のポイント

🔢【1】舌がんの発症割合

- 口腔がんの約60%は舌がんが占めています。

- 口腔がんの中でも最も頻度が高いがんです。

📍【2】舌がんができやすい部位

- **約90%が「舌縁(舌の側面)」**に発生します。

- その他、**舌の裏側や舌先(舌尖部)**にも見られます。

⚠️【3】初期症状に注意

- 初期は痛みなどの自覚症状がほとんどないため、見逃されがちです。

- 食事中や会話中に違和感や軽い痛みを感じることがあります。

🧬【4】考えられる原因

- はっきりとした原因は不明ですが、**前がん病変(白板症・紅板症)**との関連が指摘されています。

- 虫歯・合わない入れ歯・尖った歯などによる慢性的な刺激もリスクに。

- 喫煙・過度の飲酒・ウイルス感染なども原因のひとつとされています。

🧪【5】検査方法と検診のご案内

- 視診・触診である程度診断可能ですが、**確定診断には組織検査(生検)**が必要です。

- 当院では口腔がん検診を実施しています。

- 江戸川区の方は2年に1回、無料で受診可能です。

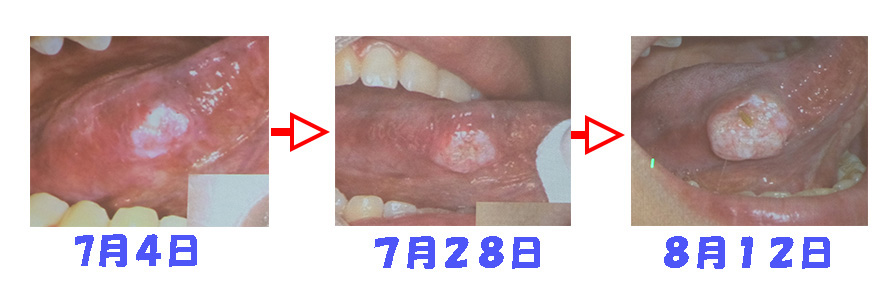

🚨【6】舌がんは進行が非常に速い

- 舌がんは一旦発症すると短期間で急激に進行します。

- 例:白板症に見えた病変が24日後には明らかな癌に変化。さらに2週間後には3cm大に拡大。

🕒【7】「様子見」は命取り

- 粘膜ががん化するまでに数年かかる一方で、がん化後の進行は非常に速いのが特徴。

- 「様子を見ましょう」は危険。違和感を感じたら早期受診を!

🪞【8】セルフチェックと定期受診のすすめ

- 毎日の鏡チェックで口腔内の変化に気づく習慣を持ちましょう。

- 歯周病・虫歯のメンテナンスを兼ねて歯科受診することで、異常を早期発見できる可能性が高まります。

歯肉癌の発見が遅れる理由:ステージ4で見つかることが多い原因とは?

❗【1】歯肉がんはなぜ発見が遅れるのか?

- 歯周病と非常によく似た症状を示すため、見分けがつきにくい

- 一般歯科医院ではまず「歯周病」として治療が始まることが多い

- 治療を続けても改善が見られず、大学病院に紹介された時にはすでに進行しているケースが多い

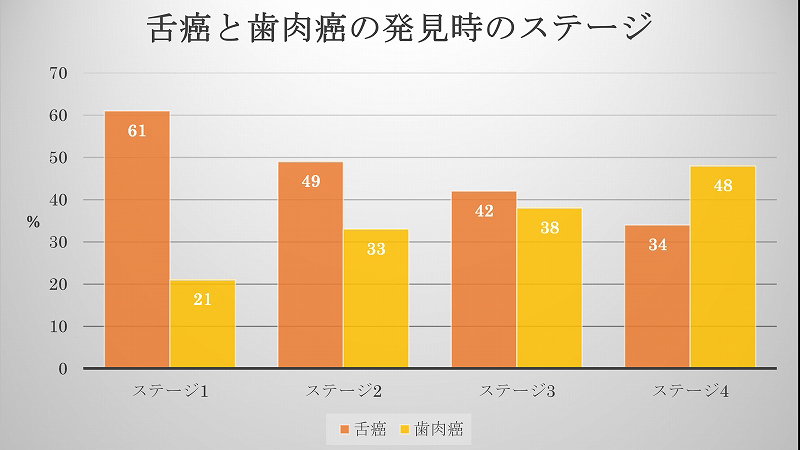

📊【2】舌がんと歯肉がんの発見時ステージの比較

- 東京歯科大学市川総合病院の575名の口腔がん患者データによると:

- 舌がんはステージ1での発見が多い

- 歯肉がんはステージ4での発見が圧倒的に多い

🔍出典:東京歯科大学市川総合病院データより

🏥【3】歯科受診の重要性と専門的な判断

- 歯肉の腫れや出血が「いつもの歯周病」と自己判断されがちですが、改善しない場合は要注意

- 歯周病治療で効果がないときは、大学病院や口腔外科での精密検査が必要です

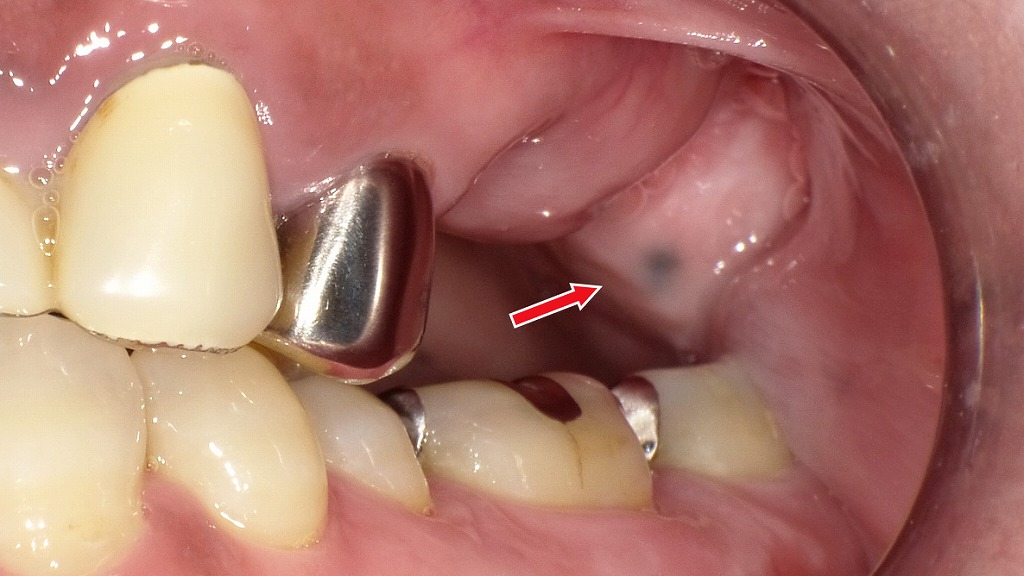

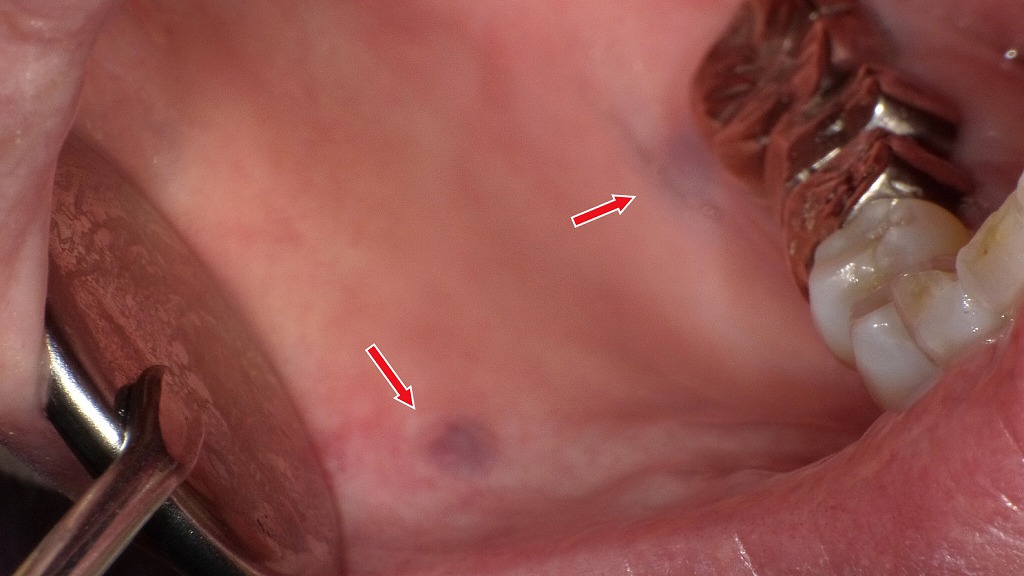

🖼 歯ぐきの黒色変化:金属沈着か、腫瘍性変化か

画像では、金属修復物の周囲の口蓋粘膜にかけて広範囲に黒色〜灰黒色の色素沈着が認められます。

色調はやや不均一で、境界は一部不明瞭。歯周プローブで病変範囲を計測している場面です。

🔍 観察される特徴

- 黒色〜灰色の広がりのある色素沈着

- 境界が不明瞭〜中間的

- 色調の均一性は低く、部分的に濃淡がある

- 金属修復物が近接

- 表面は平滑で潰瘍はなさそうだが、やや広域にモヤっと広がる印象

🧭 鑑別① 口腔悪性黒色腫(一般論)

悪性黒色腫を疑う所見として一般に知られる特徴:

- 不均一な色調(黒・褐色・灰色の混在)

- 境界不整・地図状の広がり

- 浸潤性に周囲へモヤっと広がる

- 色素の濃淡差が大きい

- 場合により表面の潰瘍化

今回の症例の黒色部位は、

不均一な色調と広がり方が悪性黒色腫の一般的特徴と一部類似します。

※診断には必ず生検が必要

🧭 鑑別② メタルタトゥー(金属片沈着)

金属修復物周囲にしばしば起こる非腫瘍性病変。

典型的特徴:

- 色調は均一な灰色〜青灰色

- 比較的境界明瞭

- 歯科金属の近くに出現(今回の症例には金属修復物あり)

- 病変の形は安定していることが多い

- 痛みなし

今回の症例でも金属修復物が隣接しているため、

メタルタトゥーの可能性は充分に考慮される一方、

病変の広がり方がやや不均一に見え、典型像とは少し異なる部分があります。

🧭 鑑別③ 色素性母斑(melanocytic nevus)

口腔内にも発生するが比較的まれ。

典型的特徴:

- 小型(5–7 mm程度が多い)

- 境界明瞭で均一な色調(褐色~黒色)

- 点状・斑状の限局病変

- 多くは頬粘膜・口蓋・口唇などに見られる

- ゆっくり増大するが急激に広がることは少ない

今回の画像の病変は

◼ 広がりが比較的大きい

◼ 色調が不均一

という点で、典型的な口腔内母斑のイメージとはやや異なるように見えます。

ただし、母斑にも複数の型(接合性・真皮性など)があり、

視診だけで完全に除外はできません。

🔬 最も重要なポイント

視診だけで3者の鑑別は不可能

→ 確定診断には生検(組織学的検査)が必須

特に黒色病変は、

- 悪性黒色腫

- メタルタトゥー

- 色素性母斑

- 人工着色・外傷性色素沈着

などが重なるため、慎重に評価する必要があります。

⚠️口腔がんの原因とリスク要因

口腔がんは多くの要因が絡み合って発症する可能性があります。生活習慣や遺伝的要因など、日々の習慣が口腔がんの発症に大きな影響を与えることが知られています。ここでは、特に注意すべきリスク要因を紹介します。

🚬喫煙と飲酒が与える影響

喫煙と過度の飲酒は、口腔がんの最も主要なリスク要因として知られています。

- 喫煙

喫煙は、口腔がんの発症に深く関与しており、タバコに含まれる発がん物質(タールやニコチン)が口腔内の粘膜に長期間作用することで、細胞の遺伝子に損傷を与えます。喫煙者は非喫煙者よりも口腔がんにかかるリスクが最大で6倍以上高くなるとされています。 - 飲酒

飲酒もまた、口腔がんの発症リスクを高める要因の一つです。特に、喫煙と飲酒を併用することで、リスクは相乗的に高まります。アルコールは口腔内の粘膜を乾燥させ、細胞の再生を妨げるため、がん細胞の発生を促進すると考えられています。

🧬ヒトパピローマウイルス(HPV)との関係

近年、ヒトパピローマウイルス(HPV)が口腔がんの新たなリスク因子として注目されています。HPVは、特にHPV16型が口腔がんの原因となることが多いとされています。

- HPVの感染経路

HPVは主に性的接触を通じて感染しますが、口腔内でも感染する可能性があります。口腔内でのHPV感染が、長期間にわたりがん細胞の発生を引き起こすことがあります。 - 予防接種の重要性

HPVによる口腔がんのリスクは、ワクチン接種によって低減することができます。特に若年層へのHPVワクチン接種が重要であり、感染を予防する手段として推奨されています。

🧪合わない入れ歯・慢性的な刺激によるリスク

入れ歯や義歯の不適切な使用も、口腔がんの発症リスクを高める要因となります。

- 不適合な入れ歯

合わない入れ歯や義歯が長期間口腔内に摩擦を与え続けると、粘膜に慢性的な刺激を与え、その部分の細胞ががん化する可能性があります。特に、義歯の縁が歯茎に常に触れている場合、その部位が炎症を引き起こし、最終的にがん化することがあります。 - 定期的な調整が必要

入れ歯や義歯は定期的に調整・チェックすることが重要です。もし、入れ歯に違和感があればすぐに専門医に相談し、必要に応じて調整や交換を行うことが予防に繋がります。

これらのリスク要因を減らすためには、喫煙や過度の飲酒を避けること、定期的に口腔がん検診を受けることが重要です。また、生活習慣の見直しや早期の発見が、口腔がんの予防と治療に大きな影響を与えます。

🩺初期症状とセルフチェック方法

口腔がんは自覚症状が出にくく、初期の段階では見過ごされやすいことが特徴です。しかし、早期発見によって治療成績が大きく改善することがわかっています。ここでは、見逃しがちな初期症状と、自分でできるチェック方法について解説します。

🔍見逃されがちな初期症状(治らない口内炎・白斑・紅斑など)

口腔がんの初期症状は、一般的な口内炎や粘膜の異常と区別がつきにくいため、症状の長期化や繰り返しに注目することが大切です。

以下のような症状が2週間以上続く場合は要注意です:

- ✅ 治らない口内炎(痛みがあったり、出血しやすい)

- ✅ 白斑(はくはん):白く変色した粘膜。こすっても取れない

- ✅ 紅斑(こうはん):赤くただれた粘膜で、がん化リスクが高い

- ✅ 硬いしこりや舌や頬の腫れ

- ✅ 口の中の違和感やしびれ、動かしにくさ

痛みが少ないことも多く、違和感程度でも「なんとなく変だな」と思ったら早めに受診しましょう。

🪞鏡でできるセルフチェックのポイント

ご自宅でも簡単に行える口腔がんセルフチェックの手順をご紹介します。月に1回程度、以下のポイントを鏡の前で確認しましょう。

📍 チェックポイント7箇所:

- 舌の表面・側面・裏側

- 歯茎(上下)

- 頬の内側(左右)

- 上あご(口蓋)

- 舌の下(口底)

- 唇の内側

- のどの奥(可能なら)

🔎チェック方法のコツ:

- 明るい場所で、口を大きく開ける

- 指や舌で触って「しこり」「腫れ」「ただれ」がないか確認

- 出血、色の変化、しびれなどがないか注視

異常がある場合は、2週間以上放置せず歯科医院や口腔外科に相談しましょう。

📝早期発見の重要性と5年生存率の違い

口腔がんは早期発見により治癒率が飛躍的に向上します。ステージ(進行度)によって、5年後の生存率には以下のような違いがあります:

| ステージ | 状態 | 5年生存率(目安) |

|---|---|---|

| ステージ1 | 早期がん(限局) | 約80~90% |

| ステージ2 | やや進行 | 約60~80% |

| ステージ3 | リンパ節転移あり | 約40~60% |

| ステージ4 | 他臓器へ転移 | 約20~30%以下 |

📣早期の段階で発見・治療ができれば、多くの場合で完治が可能です。

そのため、自己チェックに加え、年1回の口腔がん検診の受診が強く推奨されます。

🏥検査方法と診断までの流れ

口腔がんが疑われる場合、視診や触診から始まり、必要に応じて画像検査や病理検査(生検)を組み合わせて総合的に診断が行われます。ここでは、実際に医療機関で行われる検査の流れと、その役割についてわかりやすく解説します。

🧫視診・触診・生検(細胞診・組織診)の内容

✅視診・触診

まずは口の中の状態を目で見て、触って確かめる検査です。

- 白斑・紅斑・ただれ・しこりの有無を確認

- 舌や頬の裏側、歯茎など粘膜全体をチェック

- 痛みや腫れの程度、しこりの硬さも重要な判断材料

🧪細胞診(ブラッシング法)

綿棒などで粘膜の表面を軽くこすり、表層の細胞を採取して顕微鏡で確認する方法です。

→ 負担が少なく、スクリーニング検査に適しています。

🔬組織診(生検)

病変の一部を切り取り、顕微鏡レベルで細胞のがん化を調べる確定診断法です。

→ 局所麻酔下で行うことが多く、痛みは最小限です。

🧲CT・MRI・PETなどの画像診断

がんの広がりや転移の有無を確認するため、以下のような画像検査が併用されることもあります。

- CT(コンピューター断層撮影)

→ 骨への浸潤やリンパ節の腫れを確認 - MRI(磁気共鳴画像)

→ 軟組織(舌・口底など)のがん進行度の把握に有効 - PET検査

→ がん細胞の活動を可視化し、全身への転移チェックに使用

📌これらの検査は、進行がんや手術の計画を立てる際にとても重要です。

📍口腔がん検診はどこで受けられる?(保険適用・自治体検診など)

🏥検診を受けられる場所

- 歯科医院・口腔外科クリニック

- 耳鼻咽喉科・がん専門病院

- 大学病院・総合病院のがんセンター

- 自治体の健康診査・がん検診会場(一部地域で無料実施)

💴費用について

- 症状がある場合の診察・検査は保険適用(3割負担)

- 自覚症状がない予防的な検診は自費になることが多い

- 自治体によっては年1回の無料検診制度あり

📝お住まいの市区町村のホームページで「口腔がん検診」と検索し、無料・低価格での検診情報を確認しておきましょう。

💉治療方法とその選択肢

口腔がんの治療は、がんの進行度(ステージ)や発生部位、患者さんの全身状態などに応じて選択されます。主な治療法は、手術・放射線治療・抗がん剤治療の3本柱で、これらを単独あるいは組み合わせて行います。近年では、より機能を温存するための新しい治療法も登場しています。

🔪手術療法の具体例(切除・再建)

がんを根本的に取り除く方法として最も多く行われているのが手術です。特に初期〜中期の口腔がんには、外科的切除が第一選択とされます。

✂️ 主な手術内容

- 部分切除:がんのある粘膜や組織を部分的に取り除く

- 広範囲切除:骨や筋肉に及ぶ進行がんでは、より広範囲に切除

- リンパ節郭清:頸部リンパ節に転移がある場合、同時に摘出

🧵 機能回復のための再建手術

切除後の欠損部位には、筋肉や皮膚などを移植して再建する手術も行われ、発音や食事などの機能をできるだけ保つ工夫がされています。

☢️放射線治療の内容と副作用

放射線(X線や電子線)をがんに集中照射して破壊する治療です。初期がんでは手術と同等の治療効果があり、手術が難しい部位にも適用されます。

🔦 放射線治療のメリット

- 手術よりも機能や形態を温存しやすい

- 高齢者や持病のある方でも対応可能なケースが多い

⚠️ 主な副作用

- 口腔内の乾燥(ドライマウス)

- 味覚障害・口内炎

- **顎の骨壊死(晩期合併症)**のリスクも

継続的な口腔ケアと歯科管理が非常に重要となります。

💊抗がん剤治療と化学放射線療法

抗がん剤は、全身にがんが広がっている場合や再発時、他の治療と併用する際に用いられます。

💉 単独での抗がん剤治療

- ステージ4のように手術・放射線が難しい進行がんに使用

- 点滴や内服で薬剤を投与し、がん細胞の増殖を抑える

🔄 化学放射線療法(CRT)

- 抗がん剤+放射線治療を同時に行う方法

- がん細胞の感受性を高めることで、相乗効果を狙う

副作用として、吐き気・脱毛・免疫低下などがみられますが、支持療法の進歩によりコントロール可能になっています。

🤖最新の治療法:ロボット支援手術・免疫療法など

近年では、より正確・低侵襲な治療が可能な新しい技術も活用され始めています。

🤖 ロボット支援手術(da Vinci など)

- 口腔内の狭いスペースでも精密に操作できる

- 出血が少なく、回復が早いといったメリットがある

- 一部の高度医療施設で導入されており、保険適用も進行中

🧬 免疫チェックポイント阻害薬

- 体の免疫力を高め、がん細胞だけを狙って攻撃

- 主に再発・転移がんに使用される

- **オプジーボ(ニボルマブ)**などが代表例

これらの治療はすべての患者に適用されるわけではなく、専門医による個別の判断が重要です。

🧘♀️治療後のケアと生活の注意点

口腔がんの治療が終わったあとも、患者さんの生活には身体的・精神的な影響が残ることがあります。特にお口は食事・会話・表情に関わる重要な器官であり、日常生活の質(QOL)を維持・改善するためのサポートが必要不可欠です。

🍽️食事や発音など日常生活への影響

口腔がんの治療後には、食事・会話・審美面での変化が起こることがあります。

🥄 食事面の変化

- 舌や口腔底の切除により咀嚼・嚥下(飲み込み)機能が低下

- 味覚や唾液の分泌に影響が出ることで、食事が楽しめなくなることも

- 固形物が食べづらくなるため、やわらかい食事への工夫が必要

🗣️ 発音・会話

- 舌の動きや口の開き方が変わることで、発音の明瞭さが低下

- 「サ行」「タ行」など、舌を使う発音に影響が出ることが多い

❗ただし、これらはリハビリや再建手術で改善できるケースも多いため、希望を持って治療を継続しましょう。

🧑⚕️リハビリテーション(嚥下・発音訓練など)

治療後の機能回復を目指して、言語聴覚士(ST)などの専門職によるリハビリテーションが行われます。

✅ 主なリハビリ内容

- 嚥下訓練:安全に飲み込む力を取り戻す練習

- 発音訓練:明瞭な発音を目指した舌や口の運動

- 顎や舌の可動域トレーニング:食事や会話をスムーズにするための機能回復

💡リハビリは、退院後も継続的に通院・在宅で実施可能です。早期から取り組むことで、回復スピードが向上します。

💬心理的ケアとサポート体制

口腔がんの治療は、身体的な痛みだけでなく、精神的ストレスや社会的な孤立感を引き起こすこともあります。

🧠 よくある心理的変化

- 外見や発音の変化による自己肯定感の低下

- 食事の楽しみが減ることによる抑うつ感

- 再発に対する不安

🤝 主なサポート方法

- がん相談支援センターでのカウンセリングや情報提供

- 患者会・ピアサポートによる交流と励まし

- 医療機関での臨床心理士による心理療法

📣 周囲の理解と支えも大切です。家族や医療者と一緒に前向きに治療後の生活を築いていくことが回復の近道です。

👨⚕️口腔がんを防ぐための予防と早期発見

口腔がんは、生活習慣や口腔内の環境を見直すことで予防できる可能性があるがんです。また、初期段階で発見できれば完治も十分に可能です。ここでは、毎日の心がけや定期的な受診によって口腔がんのリスクを減らす方法を紹介します。

🪥日常の口腔ケアと生活習慣の見直し

まず重要なのは、毎日の丁寧な歯磨きと口腔内の清潔維持です。

🧼 基本のセルフケア

- 朝晩2回以上の歯磨き

- 歯間ブラシやフロスでのプラーク除去

- 舌ブラシや洗口液で口全体を清潔に保つ

🍱 食生活と生活リズムの改善

- ビタミン・ミネラルを多く含むバランスの良い食事

- 規則正しい生活と十分な睡眠で免疫力を維持

- 慢性的なストレスを避ける工夫も大切

👀「ちょっと変だな」と感じた違和感を放置せず、自分の口の中の状態に敏感でいることが、早期発見にもつながります。

🦷定期的な歯科受診と検診のすすめ

自覚症状がなくても、年に1~2回の定期歯科健診を受けることで、口腔がんを早期に発見できる可能性があります。

🔎 歯科でできること

- 粘膜の異常(白斑・紅斑・しこりなど)の早期発見

- 義歯や詰め物の不適合による慢性刺激のチェック

- 専門的なクリーニングによる口腔内環境の改善

📝特に、40歳以上の方・喫煙歴のある方・お口の中に違和感がある方は、**口腔がん検診(自費・自治体の無料検診)**も活用しましょう。

🚭禁煙・節酒の重要性

口腔がんの最大リスク要因であるタバコと過度の飲酒を控えることは、予防の最優先事項です。

🚬 喫煙の影響

- 発がん物質が粘膜を直接傷つけ、DNAにダメージを与える

- 電子タバコや加熱式タバコもリスクゼロではない

🍶 飲酒の影響

- アルコールの代謝産物「アセトアルデヒド」が発がん性を持つ

- タバコとの併用で発症リスクは10倍以上に跳ね上がる

🚭 禁煙・節酒は、がん予防だけでなく、全身の健康維持にも直結します。禁煙外来やサポートサービスの利用も検討してみましょう。

🧾まとめ|口腔がんは“早期発見・早期治療”がカギ

口腔がんは、早い段階で見つけて治療を始めれば、高い確率で治すことができるがんです。しかし、初期は痛みや目立った症状が少なく、気づかずに進行してしまうケースもあります。

🦷 違和感を感じたらすぐに歯科・耳鼻科へ

口内炎が長引く、舌や頬にしこりがある、出血しやすいなど、少しでも違和感がある場合は迷わず専門医を受診しましょう。歯科・口腔外科だけでなく、耳鼻咽喉科でも診察が可能です。

🪞 自己チェックと定期検診の継続を習慣に

- 月1回のセルフチェック

- 年1〜2回の歯科健診

- 喫煙や飲酒などのリスクがある方は口腔がん検診の併用を推奨

自分の口の中の変化に敏感になることが、がん予防の第一歩です。

🏙️ 地域での無料検診情報も活用しよう

多くの自治体では、40歳以上を対象とした無料の口腔がん検診を実施しています。お住まいの市区町村のホームページを確認し、年に一度のチェックを習慣化しましょう。

✅ 健康なお口を守ることが、全身の健康を守る第一歩です。

気になる症状がある方も、何もなくても、「気づいた今」が受診のタイミングです。

🔵 江戸川区篠崎で「口腔がん」が気になる方へ

当院では40歳以上の江戸川区民を対象に口腔がん検診を無料(検診のみ)で行なっております。

「治りにくい口内炎」「舌のしこり」など、気になる症状はありませんか?

当院では、口腔がん検診にも対応できる歯科医師が在籍し、虫歯や歯周病のメンテナンス時にも粘膜の異常を丁寧にチェックしています。

特に40歳以上の方や喫煙・飲酒習慣のある方は、定期的なチェックで早期発見を。

江戸川区篠崎周辺でお口の健康が気になる方は、お気軽にご相談ください。

【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。