- 1. 【🎥46秒】歯根端切除術のすべて|根管治療で治らない膿の袋を外科的に除去

- 2. 🔍歯根端切除術が必要になるケースとは

- 2.1. 🦠根管治療では治らない根尖病変

- 2.2. ❌再治療を繰り返しても改善しないとき

- 2.3. 🦷マイクロクラック(歯根のひび)や根尖病巣がある場合

- 3. 🛠歯根端切除術の治療の流れ

- 3.1. 🔪歯肉切開と骨の一部除去

- 3.2. ✂️根尖の切除と病巣の除去

- 3.3. 🧩逆根管充填のステップ

- 3.4. 🧬🪡CGF(濃縮成長因子)と人工骨填入のステップ

- 4. 🛌手術後の注意点について

- 4.1. 🔴内出血によるあざについて

- 4.2. ⚡しびれ感や違和感

- 4.3. 🪥歯磨きのタイミングと注意点

- 4.4. 🍽️食事のとり方について

- 5. 💡従来の根管治療との違いと使い分け

- 5.1. 🧪保存療法(根管治療)と外科的療法(歯根端切除術)の比較

- 5.2. 🩺専門医での判断がカギ

- 6. 💬患者さんが気になるQ&A

- 6.1. 😷痛みはある?どのくらい腫れる?

- 6.2. 🏥治療後の通院回数は?

- 6.3. ⏱治療にかかる時間や回復期間は?

- 6.4. 🦷歯はどのくらい残せる?成功率は?

- 7. 💴費用と保険適用の有無について

- 7.1. 💰保険診療と自費診療の境界線

- 7.2. 💸骨補填材やマイクロスコープ使用時の費用目安

- 7.3. 🧾歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術の保険点数

- 7.3.1. 保険診療

- 7.4. 💡民間保険の手術給付金は?

- 8. ⚠️歯根端切除術のリスクと限界

- 8.1. ⚔️治療失敗の原因とは?

- 8.2. ⚠️大臼歯の歯根端切除術が困難なケースとは?

- 8.2.1. 😣上顎大臼歯にできた歯根嚢胞の注意点

- 8.2.2. 😣下顎大臼歯の舌側根にできた歯根嚢胞について

- 8.3. 🚫歯根破折や垂直破折があると保存困難な場合も

- 8.3.1. ⚠️ 4・5・6・7番ブリッジ|5番支台歯に歯根破折を認める症例

- 8.3.2. 抜歯後にインプラントを選択した症例(下顎7番)

- 9. 🦷意図的再植術とは?

- 9.1. ⚠️適応と注意点

- 9.2. 🛠意図的再植術の治療ステップ

- 9.2.1. ① 原因歯の抜歯

- 9.2.2. ② 歯根嚢胞の摘出

- 9.2.3. ③ 口腔外での歯根端切除と封鎖

- 9.2.4. ④ 暫間固定

- 9.2.5. ⑤ 歯冠修復で治療完了

- 10. 📝実際の症例紹介とビフォーアフター

- 10.1. 📷治療前後のレントゲン比較

- 10.1.1. 🦷治療前:

- 10.1.2. 🦷治療後:

- 11. 🧾まとめ|抜歯を避けて歯を残すための選択肢

- 11.1. ✅歯根端切除術は「歯を残す」ための最終手段

- 11.2. 🤝専門的な治療で長く歯を守る

- 12. 📍江戸川区・篠崎で歯根端切除術を希望される方へ

- 13. 【動画】歯茎の出来物、フィステル、口内炎、口腔癌の見分け方

- 14. 筆者・院長

「何度も根の治療をしたのに、なかなか痛みや腫れが引かない…」

そんなお悩みを抱える方に知ってほしいのが、**歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)**という治療法です。これは、通常の根管治療では改善しない“根の先の病気”に対して行う外科的アプローチで、歯を抜かずに残すための最後の手段とも言えます。

本記事では、歯根端切除術の流れや適応ケース、治療の成功率や費用について、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。歯をできるだけ残したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

【🎥46秒】歯根端切除術のすべて|根管治療で治らない膿の袋を外科的に除去

🔍歯根端切除術が必要になるケースとは

歯根端切除術は、通常の根管治療では治癒が難しい難治性の根尖病変(歯根嚢胞)に対して行われる外科的処置です。以下のようなケースでは、歯を抜かずに保存するための選択肢として歯根端切除術が検討されます。

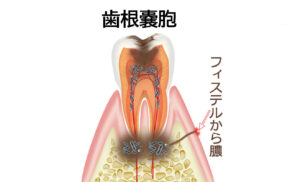

🦠根管治療では治らない根尖病変

根管治療を行っても、歯の根の先に**膿の袋(根尖病変)**が残ってしまうことがあります。これは、細菌感染が根の先端付近まで広がっていたり、複雑な根管形態のために器具や薬剤が届かない場合に起こります。

このような場合、病巣そのものを外科的に除去する必要があり、それが「歯根端切除術」の役割です。

❌再治療を繰り返しても改善しないとき

複数回の根管治療を受けても痛みや腫れが引かず、治癒の兆しが見られない場合は、内部からの治療(保存療法)では限界があると判断されます。

歯の根の形状が複雑だったり、器具の破折が残っているなどの機械的な要因があると、再治療だけでは治癒は困難です。こうした場合、直接病巣にアプローチできる外科的治療として歯根端切除術が有効になります。

🦷マイクロクラック(歯根のひび)や根尖病巣がある場合

歯根に**微細なひび(マイクロクラック)が入っていたり、長期間にわたる感染で根尖周囲に病巣(膿)**ができていると、症状が再発しやすくなります。

このようなケースでは、根尖部分を切除し、破折部や感染部位を除去することが治癒への近道になります。

🛠歯根端切除術の治療の流れ

歯根端切除術は、精密な診断と慎重な手術操作によって行われる外科処置です。以下に、治療の主な流れをステップごとにご紹介します。

🔪歯肉切開と骨の一部除去

局所麻酔を行ったのち、治療部位の歯ぐきを切開して、病巣に直接アクセスできるようにします。

- 必要に応じて骨の表層を少しだけ削除し、根尖部と病巣を確認します。

- 患者さんは麻酔が効いているため、痛みはほとんど感じません。

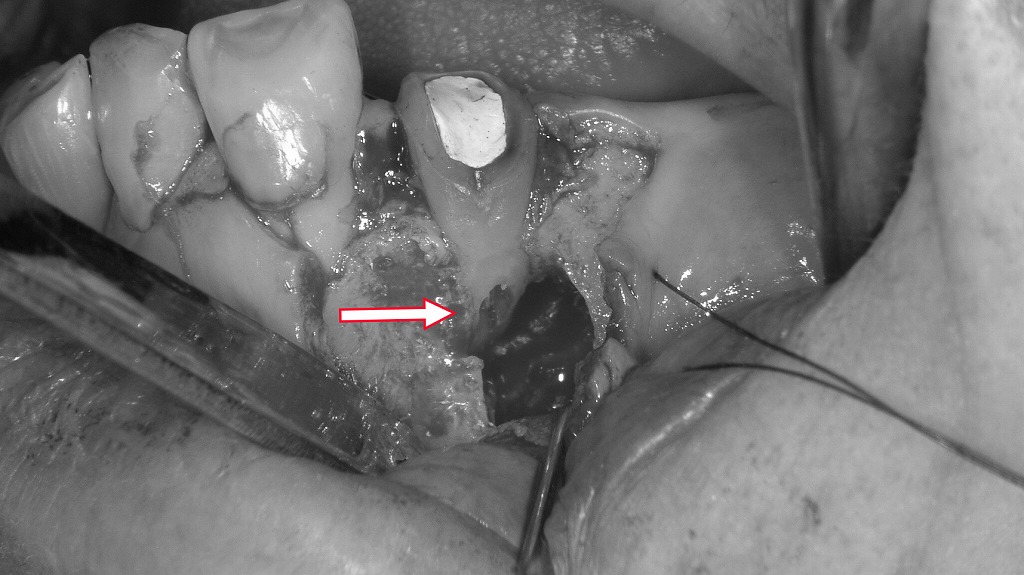

✂️根尖の切除と病巣の除去

露出させた病変部に対し、以下の処置を行います:

- 感染源である根尖の一部(約3mm)を切除

- 膿の袋(嚢胞や肉芽組織)を完全に取り除く

- 必要に応じて、器具の破折片や異物も除去

この段階で、病変の根本的な原因に直接アプローチすることができます。

🧩逆根管充填のステップ

根尖を切除した部分には、**逆方向から封鎖処置(逆根管充填)**を行います。

- MTAセメントなどの高い封鎖性を持つ材料を用いて、根の先端をしっかり閉鎖

🧬🪡CGF(濃縮成長因子)と人工骨填入のステップ

CGF(濃縮成長因子)と人工骨を併用して欠損部に填入します。

- CGF(濃縮成長因子)と人工骨を併用して、欠損した骨の部分に補填することがあります。この処置により骨の再生が促進されますが、保険の適用外となります。

- 歯肉を元に戻し、丁寧に縫合して治療を終了

術後は、消毒や抜糸のための通院が必要となりますが、通常1週間程度で回復に向かいます。

🛌手術後の注意点について

術後は体の自然な反応や回復のプロセスが起こります。以下の点にご注意ください。

🔴内出血によるあざについて

- 手術後、歯の近くの頬や唇に赤紫や黄色のあざができることがあります。

- これは内出血によるもので、1〜2週間で自然に消えるため、心配ありません。

⚡しびれ感や違和感

- 手術部位の周囲に、麻酔が残っているようなしびれや違和感を感じることがあります。

- 多くの場合は時間とともに徐々に回復していきます。

🪥歯磨きのタイミングと注意点

- 手術当日の歯磨きは控えてください。

- 翌日からは歯磨きをしても構いませんが、手術部位には触れないよう注意しましょう。

- 1週間後に抜糸を行います。以降は通常通りの歯磨きが可能です。

🍽️食事のとり方について

- 局所麻酔が切れるのは4〜5時間後です。それまでは食事を控えましょう。

- 麻酔が切れた後は、おかゆやスープなどの柔らかい食事から始めてください。

- 腫れや痛みが落ち着いてきたら、徐々に普段の食事に戻して構いません。

💡従来の根管治療との違いと使い分け

歯の根にトラブルが起きた際、まず行われるのは「根管治療(こんかんちりょう)」ですが、それでも治らない場合には「歯根端切除術」という外科的アプローチが必要になることがあります。ここでは、それぞれの違いや選択のポイントを解説します。

🧪保存療法(根管治療)と外科的療法(歯根端切除術)の比較

| 項目 | 根管治療(保存療法) | 歯根端切除術(外科的療法) |

|---|---|---|

| 方法 | 歯の中の感染組織を除去し、根管を洗浄・消毒して密閉 | 歯ぐきを切開し、根の先端の病巣を直接除去 |

| 対象 | 初回治療、再治療が可能なケース | 根管治療で治らない病巣、再発例、外科的な除去が必要な病変 |

| 麻酔 | 通常は局所麻酔で痛みは最小限 | 局所麻酔下で行うが、より高度な技術が必要 |

| 特徴 | 体への負担が少なく、繰り返し可能 | 再治療が難しい歯を救う「最後の手段」 |

ポイント:

根管治療は「内部からのアプローチ」、歯根端切除術は「外部からのアプローチ」です。どちらも「歯を残す」ことを目的としていますが、症状の重症度や再発の有無によって適応が分かれます。

🩺専門医での判断がカギ

どちらの治療が適しているかは、専門的な診断と経験に基づいた判断が重要です。

- 歯内療法の専門医は、レントゲン画像などを用いて、根の状態・骨の状況・過去の治療歴などを総合的に評価します。

- 症例によっては、再根管治療→改善がなければ歯根端切除術へ進むといった段階的な治療戦略がとられることもあります。

患者さまご自身では判断が難しいため、専門医によるカウンセリングを受けることが、歯を残すための第一歩となります。

💬患者さんが気になるQ&A

歯根端切除術に関して、患者さんからよくいただく疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。

😷痛みはある?どのくらい腫れる?

A:治療中は局所麻酔を行うため、痛みはほとんど感じません。

術後は麻酔が切れると、軽い痛みや腫れを感じることがありますが、通常は1〜3日で落ち着くことがほとんどです。必要に応じて痛み止めや抗生物質が処方されます。

腫れも個人差がありますが、軽度で済むことが多く、日常生活に大きな支障は出にくいです。

🏥治療後の通院回数は?

A:基本的には2〜3回の通院が目安です。

一般的な流れは以下のとおりです:

- 初診・精密検査

- 歯根端切除術の実施

- 術後の経過観察と抜糸(通常1週間後)

状態によっては、追加のチェックが行われることもありますが、長期的な通院が必要なケースは少数です。

⏱治療にかかる時間や回復期間は?

A:治療自体は1時間前後、回復には1週間程度が目安です。

- 手術時間は30分〜1時間程度

- 縫合部位の抜糸は術後7〜10日目

- 腫れや違和感は数日で軽快します

また、レントゲン撮影を行うため、事前準備にも少し時間がかかることがあります。

🦷歯はどのくらい残せる?成功率は?

A:成功率は高く、70〜90%程度とされています。

- 適切な診断と技術があれば、抜歯せずに歯を長く残すことが可能です。

- 特に熟練した歯科医師による精密処置により、従来よりも成功率が向上しています。

ただし、歯根の破折や歯周病の進行がある場合には、治療が難しくなることもあるため、専門医の診断が重要です。

💴費用と保険適用の有無について

歯根端切除術は、**条件によって保険適用になるケースと、自費診療となるケースがあります。**ここではその違いと、費用の目安についてご説明します。

💰保険診療と自費診療の境界線

基本的な歯根端切除術は保険適用されることが多いですが、いくつかの条件によっては自費診療扱いになる場合があります。

🔹 保険適用される主な条件:

- 根管治療後も改善が見られず、保存のためにやむを得ず外科処置が必要な場合

- 骨補填や特殊材料を使用しないシンプルな処置内容

- 大学病院や一部の認定医が行う標準的な治療

🔸 自費診療になる主なケース:

- マイクロスコープやCTを使用した精密診断・処置

- 骨補填材やMTAセメントなどの高額材料を使用

- 専門医による自由診療枠での治療

つまり、機器や材料の選択、医院の診療体制によって保険か自費かが分かれるのが実情です。

💸骨補填材やマイクロスコープ使用時の費用目安

保険診療と自費診療での費用差は大きく、患者さんにとっての負担額にも違いがあります。

| 治療内容 | おおよその費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 保険診療 | 約5,000〜10,000円(3割負担時) | 標準的な処置の場合 |

| 自費診療 | 約50,000〜150,000円程度 | 使用機材・医院の方針により変動 |

| CT撮影 | 約10,000円〜(保険外の場合) | 詳細診断が必要なとき |

| 骨補填材使用 | +20,000〜50,000円 | 再発予防・審美目的含む |

💡自費の場合は見積もり・事前説明がしっかり行われるため、まずは気軽にご相談されることをおすすめします。

🧾歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術の保険点数

保険診療

保険適用です。

| 項目 | 保険点数 |

|---|---|

| 歯根嚢胞摘出手術 | 歯冠大 800点 拇指頭大 1,350点 鶏卵大 2,040点 |

| 歯根端切除術 | 1,350点 |

※ 麻酔費用は含まれます。一部負担金は、保険点数の10倍×3円です。

さらに、初診料、再診料、処方箋料、レントゲン撮影料、必要な場合には歯周病の治療、各種指導料、各種検査料などがかかります。

大学病院などに入院期間2泊3日で全身麻酔下での手術費用は、3割負担の一部負担金は8万円ほどになると思われます。 全身麻酔で親知らず4本を同日に一括抜歯する費用を参照して下さい。

※ CGFや人工骨を使った場合には二つの手術共に保険適用にはなりません。

💡民間保険の手術給付金は?

歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術を受けた場合、保険会社によって手術給付金が出るところと出ないところがあるようです。

10万円以上が出るような会社もあるようなので自分の加入している保険会社に問い合わせてみてください。

⚠️歯根端切除術のリスクと限界

歯根端切除術は非常に有効な治療法ですが、**すべての症例に適応できるわけではありません。**また、術後に問題が再発するリスクもゼロではありません。ここでは、失敗の要因や限界について正しく理解しておきましょう。

⚔️治療失敗の原因とは?

以下のような要因があると、歯根端切除術の効果が十分に得られない可能性があります:

- 🔸 感染源の取り残し:病巣の一部が除去しきれないと、再発のリスクが高まります。

- 🔸 逆根管充填の不備:封鎖が甘いと、細菌が再び侵入し感染が再燃します。

- 🔸 器具の破折や穿孔(パーフォレーション):治療中にトラブルが起きると、成功率が下がる可能性があります。

- 🔸 治療前の診断不足:実際には歯根に破折があるのに見逃された場合、症状の再発や悪化が起こることも。

✅ こうしたリスクを最小限に抑えるためには、事前の精密診断と、経験豊富な歯科医師による対応が不可欠です。

⚠️大臼歯の歯根端切除術が困難なケースとは?

大臼歯では歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術が不可能な場合があります。

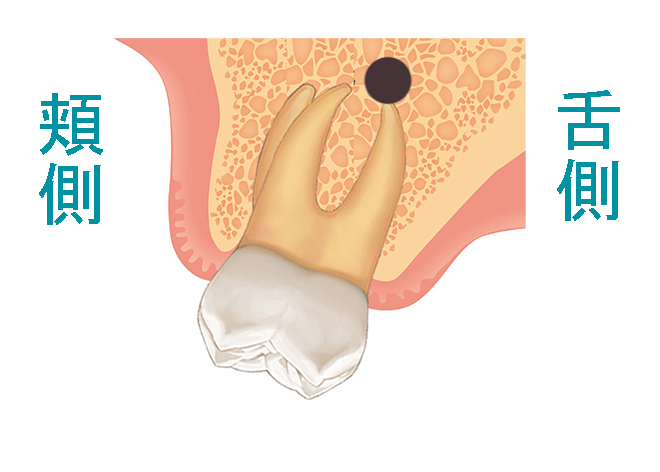

😣上顎大臼歯にできた歯根嚢胞の注意点

🔍上顎大臼歯の歯根構造について

- 上顎の大臼歯には通常3本の歯根があります。

└ 頬側に2根(近心頬側・遠心頬側)

└ 舌側に1根(口蓋根) - それぞれの根に歯根嚢胞ができる可能性があります。

⚠️舌側根にできた歯根嚢胞の特徴と問題点

そのため、舌側根にできた嚢胞は摘出できない場合があるため注意が必要です。

舌側(口蓋側)の歯根に嚢胞ができた場合、外科的なアプローチが難しいです。

通常、歯根嚢胞の摘出は頬側(表側)からアプローチするのが一般的です。

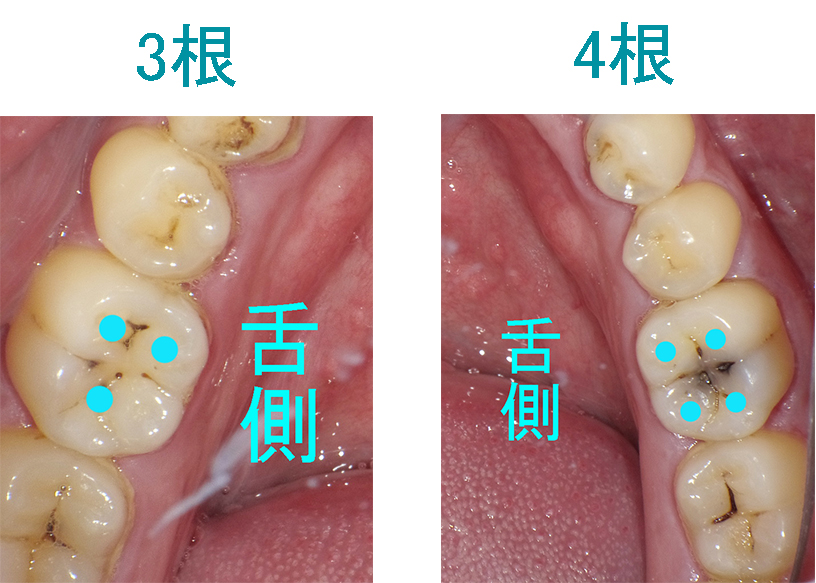

😣下顎大臼歯の舌側根にできた歯根嚢胞について

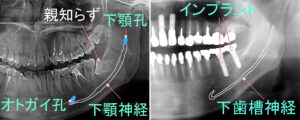

🔍下顎大臼歯の歯根構造とは?

- 一般的に**下顎大臼歯は3根(近心2根・遠心1根)**を持つことが多いです。

- ただし、**約25%の割合で4根(頬側2根+舌側2根)**のケースも存在します。

- 歯根の形態は個人差があり、治療計画にも影響を与えます。

⚠️舌側根の歯根嚢胞は摘出が困難な理由

- 歯根嚢胞摘出手術は、通常は頬側(外側)から行います。

- 下顎大臼歯の舌側にできた歯根嚢胞は、舌側の厚い骨に阻まれ、外科的アプローチが難しいのが現実です。

- 結果として、舌側根の嚢胞は外科的に摘出できないケースもあります。

💡診断と治療方針のポイント

- レントゲン検査により歯根の本数と嚢胞の位置を正確に把握することが重要です。

- 舌側に嚢胞がある場合は、通常の歯根端切除術では対応できない可能性があるため、再植や抜歯を含む治療選択が検討されます。

- 4根の大臼歯は稀であるため、術前の詳細な診断が非常に重要です。

🚫歯根破折や垂直破折があると保存困難な場合も

歯の根が**縦に割れている(垂直破折)**ようなケースでは、歯根端切除術では対応できず、抜歯を選択せざるを得ないことがあります。

特に以下のような場合は、術前の段階で慎重な判断が求められます:

- 明らかな歯根の縦割れ

- 重度の歯周病による骨吸収

- 歯が大きく揺れている(動揺)

- このような状態では、外科的に病巣を除去しても再感染や痛みの再発が避けられないため、インプラントやブリッジなど、別の治療法が検討されます。

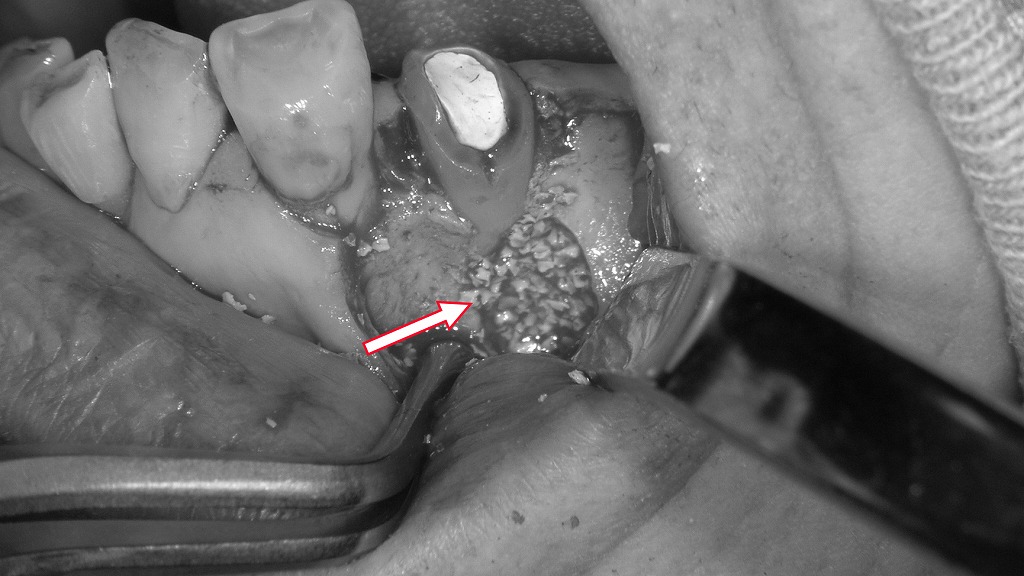

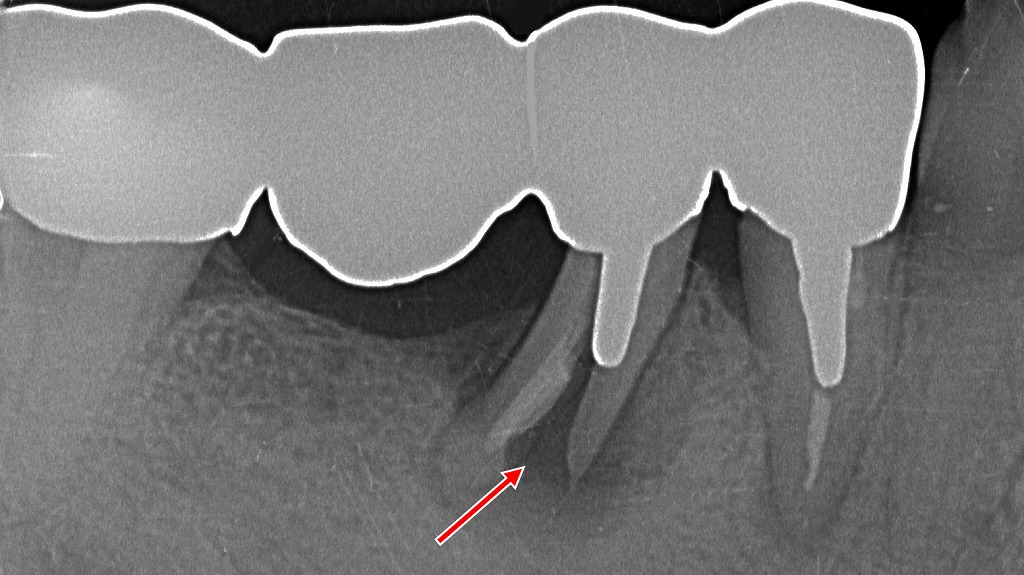

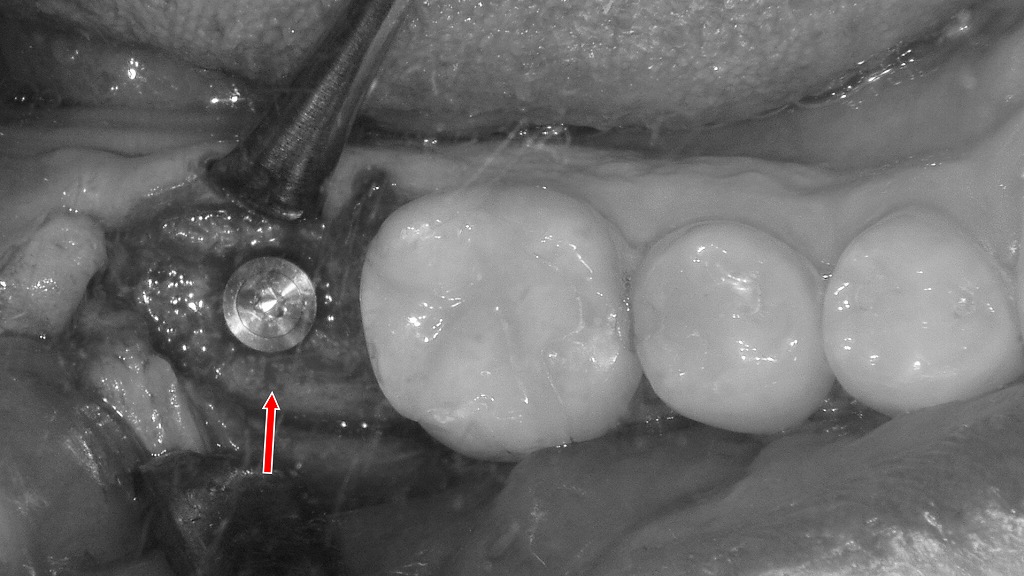

⚠️ 4・5・6・7番ブリッジ|5番支台歯に歯根破折を認める症例

4・5・6・7番に装着されたブリッジ症例です。6番はダミー(欠損部)で、支台歯である5番の歯根に破折線(矢印)が確認されます。歯根破折は保存が困難なケースが多く、ブリッジ全体の再治療や抜歯を含めた治療方針の見直しが必要となる代表的な所見です。

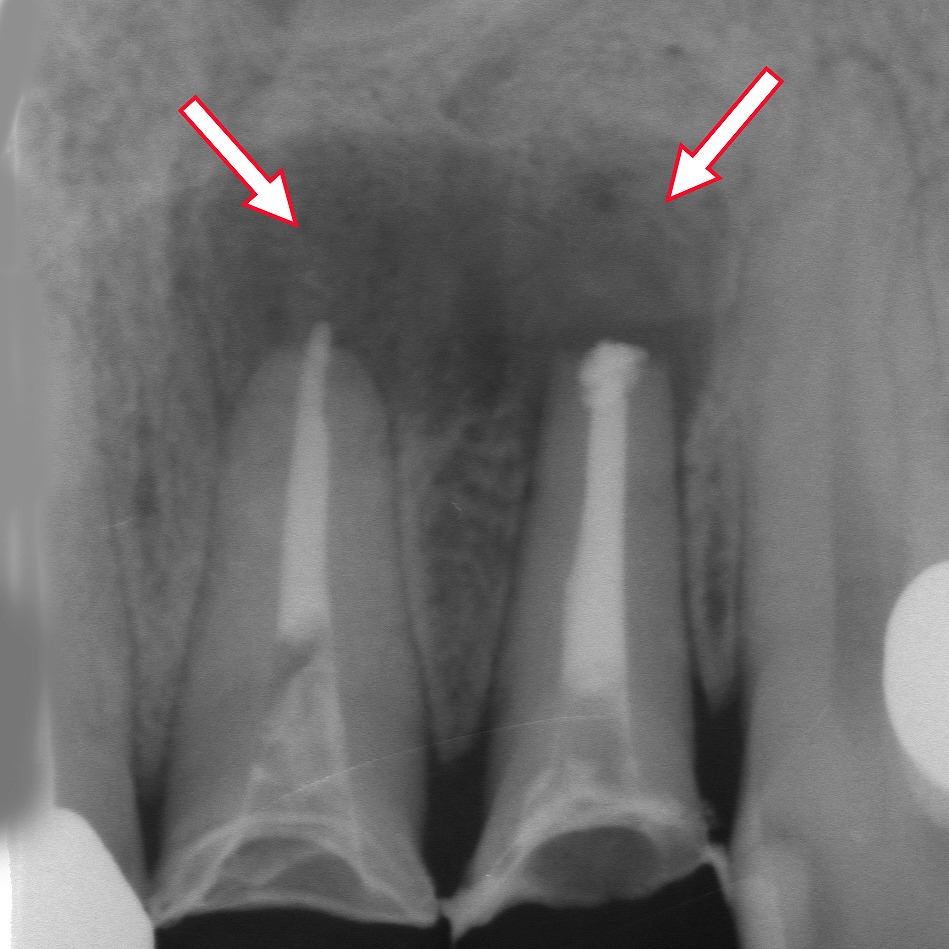

抜歯後にインプラントを選択した症例(下顎7番)

下顎7番に歯根破折(垂直破折)が認められ、歯の保存が困難と判断されたため抜歯を選択しました。本症例では抜歯後、欠損部にインプラントを埋入し、噛む機能の回復を図っています。

🦷意図的再植術とは?

意図的再植術とは、保存が難しい歯を一度抜歯し、原因を除去してから再び元の位置に戻す治療法です。歯根端切除術が口腔内で行えない場合などに選択されます。

⚠️適応と注意点

- 歯根膜をできるだけ損傷させずに抜歯する必要があるため、

→ 大臼歯や根が湾曲している歯には不向きです。 - ※ 意図的再植術は保険適用外の自由診療となります。

🛠意図的再植術の治療ステップ

① 原因歯の抜歯

- 問題のある歯(歯根嚢胞がある歯)を人工的に完全脱臼させて抜歯します。

② 歯根嚢胞の摘出

- 抜歯後の穴(抜歯窩)から器具(鋭匙など)を挿入し、歯根嚢胞を除去します。

- 抜歯することで、通常では届かない部位の病変も取り除きやすくなります。

③ 口腔外での歯根端切除と封鎖

- 抜歯した歯を口腔外で処置し、歯根の先端部を切除(歯根端切除)。

- スーパーボンドなどで切除部を封鎖し、再度歯を植え戻します。

④ 暫間固定

- 再植した歯が安定するように、隣接する歯と一時的に固定します。

- 骨折のときに添え木をするイメージです。

⑤ 歯冠修復で治療完了

- 固定を外した後、オールセラミックなどで最終的な補綴(被せ物)を行い治療終了です。

📌意図的再植術はすべての症例に適応できるわけではなく、歯根の形態や骨の状態によっては成功が難しい場合があります。

📝実際の症例紹介とビフォーアフター

歯根端切除術の理解をより深めていただくために、実際の症例をもとに治療前後の変化や注意点をご紹介します。目に見える変化を通して、歯を残せる可能性の高さを実感していただける内容です。

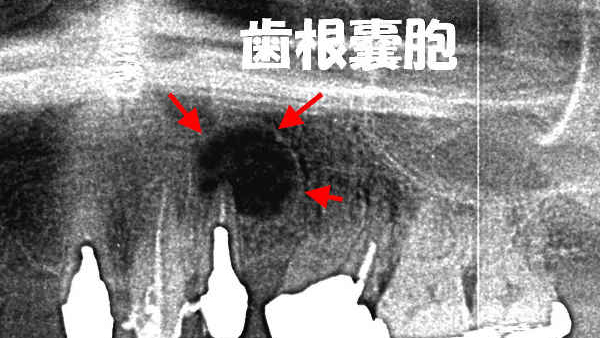

📷治療前後のレントゲン比較

以下は、ある患者さまの症例の一例です。

🦷治療前:

- レントゲンで**根尖部に透過像(黒い影)**が確認される=根尖病変

- 根管治療を行ったが痛みと腫れが継続

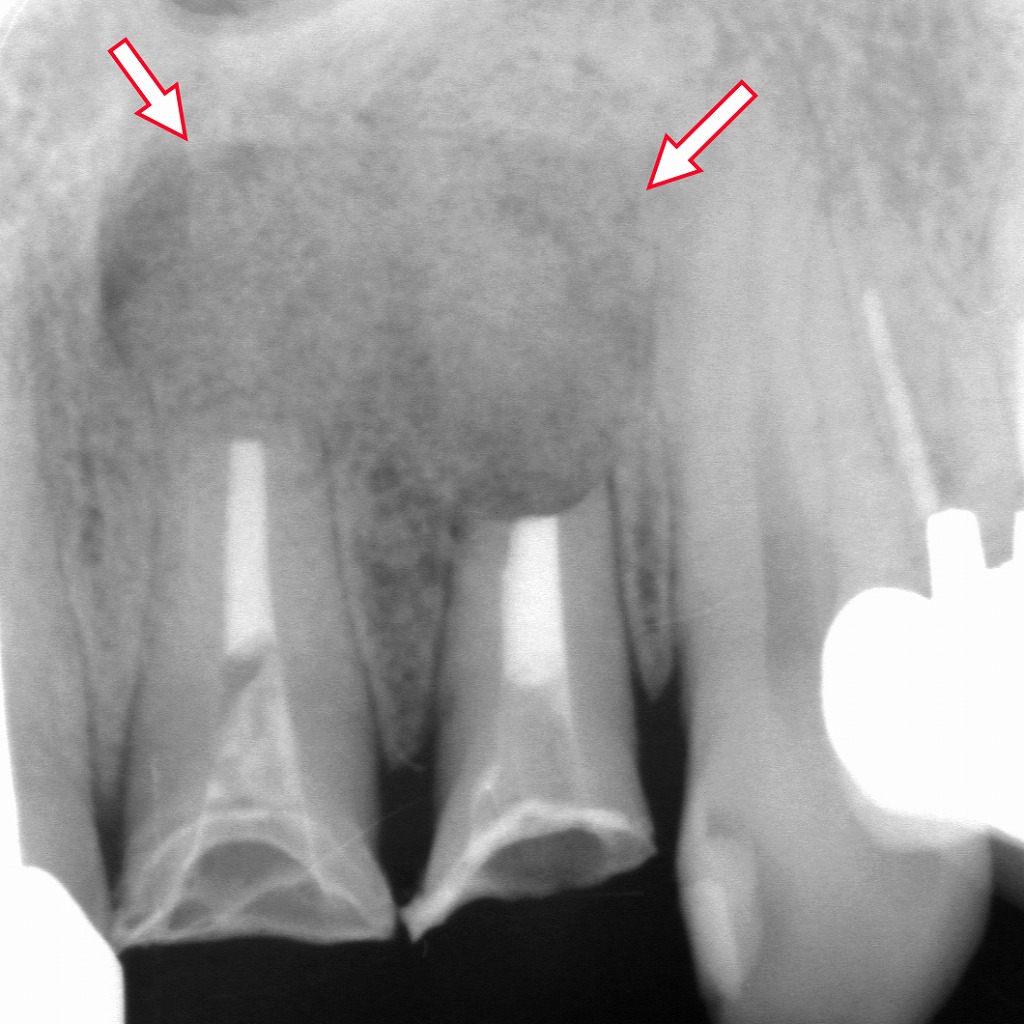

🦷治療後:

- 歯根端切除術を実施し、病巣と歯根の先端を除去

- 逆根管充填(MTA)を行い、封鎖性を確保

- 術後6ヶ月のレントゲンで、骨が再生し黒い影が消失

📌注意点として、すべての症例で必ず成功するわけではありません。

骨の状態や歯の形状、全身の健康状態によっては、**抜歯やインプラントなど他の治療法が適している場合もあります。**治療方法の選択には、十分な診査と専門的な判断が重要です。

🧾まとめ|抜歯を避けて歯を残すための選択肢

歯根端切除術は、これまでの治療で改善が見られなかった根の病気に対し、「歯を残す」ために行う外科的な治療法です。多くの患者さまが「抜歯しかない」と言われた歯でも、専門的な診断と精密な治療によって、もう一度チャンスを与えることが可能になります。

✅歯根端切除術は「歯を残す」ための最終手段

根管治療では届かない根の先にある病巣を、外科的に直接取り除くことができる歯根端切除術。これはまさに、**抜歯を回避するための“最後の切り札”**です。

- 何度も根の治療を繰り返している…

- 他院で「抜歯しかない」と言われた…

そんなお悩みをお持ちの方にこそ、ぜひ知っていただきたい選択肢です。

🤝専門的な治療で長く歯を守る

歯根端切除術は、専門性の高い処置だからこそ、治療成功には医院の設備や技術、診断力が求められます。

当院では、「できるだけ歯を抜かずに残す」ために、最適な治療法を見極め、一人ひとりに合ったご提案を心がけています。

🔽 最後にひとこと

**大切な歯を守るために、あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。**あなたの「その歯」、まだ救えるかもしれません。

📍江戸川区・篠崎で歯根端切除術を希望される方へ

江戸川区篠崎で歯をできるだけ残したい方へ。根管治療をしても治らない“根の病気”には、歯根端切除術という選択肢があります。歯根端切除術は、精密な診断と経験が求められる治療です。当院では、歯内療法や口腔外科のトレーニングを受けた歯科医師が、患者さまの不安やご希望を丁寧に伺い、抜歯を回避できる可能性を広げています。ぜひ一度ご相談ください。

📍 アクセス:

- 都営新宿線「篠崎駅」徒歩1分

- 駐車場完備/ベビーカー・車椅子対応

🔖「抜歯しかない」と言われた方も、**歯を残せる可能性があるかどうか、一度ご相談ください。**私たちは最後まで、あなたの歯を守る治療をあきらめません。

【動画】歯茎の出来物、フィステル、口内炎、口腔癌の見分け方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。