- 1. 【📹 31秒】綺麗な歯並びを目指すために|原因・矯正・予防策のポイント

- 2. 🪞 綺麗な歯並びとは?その定義と国際的な基準

- 2.1. 📐 見た目のバランス|正中・左右対称・整列

- 2.2. 🤝 噛み合わせの理想|オーバーバイトと奥歯の関係

- 2.3. 👃 Eラインと横顔の美しさ

- 2.4. 🌎 日本と欧米で異なる「美しい歯」の基準

- 3. 💡 綺麗な歯並びのメリットとは?

- 3.1. 😁 笑顔の印象アップ!美人・イケメンに見える理由

- 3.2. 🗣️ 発音の改善|滑舌と歯並びの関係

- 3.3. 🦷 虫歯・歯周病リスクの軽減

- 3.4. 💆 肩こり・頭痛・姿勢への影響

- 3.5. 🌈 風水や心理学的な影響|運気と自信にも関係?

- 4. 🧬 歯並びが悪くなる原因とは?

- 4.1. 🧓 遺伝的要因|顎の大きさや歯のサイズ

- 4.2. 🍼 環境的要因|指しゃぶり・口呼吸・舌癖

- 4.3. 😬 日常習慣の影響|片側噛み・頬杖・寝相など

- 5. 🧭 矯正が必要な歯並びの種類とリスク

- 5.1. 😮💨 出っ歯(上顎前突)

- 5.2. 😐 受け口(反対咬合)

- 5.3. 👄 すきっ歯(空隙歯列)

- 5.4. 🧛 八重歯・叢生・乱杭歯

- 6. 🛠️ 歯並びを整える矯正治療の種類と特徴

- 6.1. 🧷 ワイヤー矯正|歴史ある王道スタイル

- 6.2. 🦷 マウスピース矯正|目立たない&取り外せる

- 6.3. 💎 セラミック矯正|短期間で見た目を改善

- 6.4. 🎯 部分矯正|前歯だけ治したい人向け

- 6.5. 🪄 ダイレクトボンディング|削らず整える方法

- 7. 👶 年齢別にみる矯正治療の選び方

- 7.1. 🧒 子ども向け|拡大床・プレオルソ・急速拡大装置

- 7.2. 👨💼 大人向け|マウスピース・セラミック・ワイヤー

- 8. 🧾 矯正治療の流れと費用の目安

- 8.1. 📋 カウンセリング〜精密検査までのステップ

- 8.2. 🛠️ 装置装着〜調整〜保定期間の流れ

- 8.3. 💰 保険適用の有無と費用相場

- 8.4. 🧑⚕️ 外科的矯正や医療費控除の可能性

- 9. 🛡️ 矯正後のリスクと正しいアフターケア

- 9.1. 🔄 後戻りのリスクとリテーナーの重要性

- 9.2. 🤕 噛み合わせの違和感や歯のぐらつき対策

- 9.3. 🦷 虫歯予防|装置周りのケアとフッ素の活用

- 10. 🏡 自宅でできる歯並びケアと予防法

- 10.1. 👅 舌の位置を整えるトレーニング

- 10.2. 🎈 あいうべ体操・風船トレーニング

- 10.3. 🦷 マウスピースやスポーツガードの活用

- 11. 🍽️ 歯並びを育てる食習慣とは?

- 11.1. 🥕 よく噛む食材の選び方と食事の工夫

- 11.2. 🍬 虫歯になりにくい食品選びと栄養素(Ca・ビタミンD)

- 12. 📌 まとめ|綺麗な歯並びで笑顔も未来も変わる!

- 12.1. ✅ 矯正治療+日常ケアで理想の歯並びへ

- 12.2. ✅ 予防と意識の積み重ねが美しい口元をつくる

- 13. 江戸川区篠崎で美しい歯並びを目指すなら|専門的な矯正治療で理想の笑顔へ

- 14. 【動画】歯並びは良いのに口ゴボ?

- 15. 筆者・院長

「笑顔に自信が持てない…」「写真に写る自分の歯並びが気になる」──そんなお悩みはありませんか?

実は、歯並びは見た目の美しさだけでなく、発音、虫歯・歯周病リスク、肩こりや姿勢にまで影響を与える大切な要素です。

この記事では、綺麗な歯並びの条件や矯正方法、年齢別の治療法、日常生活でできる予防ケアまでを、歯科医監修のもとわかりやすく解説します。

「歯並びを整えたいけど何から始めればいいの?」という方も、ぜひ最後までご覧ください。

【📹 31秒】綺麗な歯並びを目指すために|原因・矯正・予防策のポイント

🪞 綺麗な歯並びとは?その定義と国際的な基準

歯並びが「綺麗」とされる状態には、見た目の美しさだけでなく、機能性や健康面も深く関わっています。ここでは、美しい歯並びの具体的な条件と、国際的な基準について解説します。

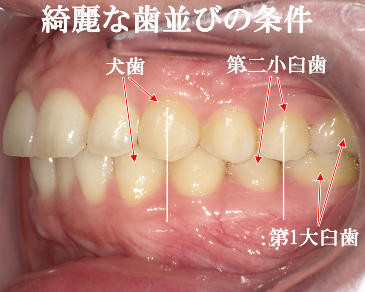

📐 見た目のバランス|正中・左右対称・整列

理想的な歯並びでは、上顎と下顎の前歯の中心(正中)が一致しており、歯列が左右対称かつ歯が整然と並んでいることが求められます。前歯の大きさや角度も自然で、歯のすき間や重なりがない状態が「整っている」と判断されます。特に笑ったときに見える「スマイルライン」が美しくカーブを描いていると、全体のバランスが引き立ちます。

🤝 噛み合わせの理想|オーバーバイトと奥歯の関係

噛み合わせの観点からも「綺麗な歯並び」は定義されます。上の前歯が下の前歯に1〜2mmだけ重なる「理想的なオーバーバイト」があり、上下の奥歯も正しく噛み合っていることが重要です。特に上顎の犬歯が、下顎の犬歯と第1小臼歯の間に適切に噛み込むことで、全体の咬合バランスが安定します。

👃 Eラインと横顔の美しさ

Eライン(エステティックライン)とは、鼻先と顎の先を結んだ線のこと。理想的な歯並びでは、上下の唇がこのEラインの内側またはラインに接する程度が美しいとされます。歯並びが乱れていると唇が前に押し出され、横顔のバランスが崩れてしまいます。歯列矯正によってEラインを整えることで、横顔の印象が大きく変わります。

🌎 日本と欧米で異なる「美しい歯」の基準

文化によって歯並びの「美」の基準は異なります。欧米では、歯がまっすぐ並び、八重歯のない均整の取れた歯列が理想とされるのに対し、日本ではかつて「八重歯=可愛い」という美意識もありました。ただし、近年では国際的な基準が浸透しつつあり、日本でも整った歯並びが「美人の条件」として重視されるようになっています。

💡 綺麗な歯並びのメリットとは?

「歯並びが綺麗な人は第一印象が良い」と言われるように、美しい歯列は見た目だけでなく、健康やメンタルにも大きな影響を与えます。ここでは、綺麗な歯並びがもたらす5つのメリットを解説します。

😁 笑顔の印象アップ!美人・イケメンに見える理由

整った歯並びは、笑顔をより自然で魅力的に見せてくれます。前歯の大きさや並びが整っていると、唇の動きも滑らかになり、顔全体のバランスが整います。また、歯と口元は「顔の中心」にあるため、印象に与える影響が非常に大きく、美人・イケメンといった外見評価にも直結します。

🗣️ 発音の改善|滑舌と歯並びの関係

歯並びは発音にも密接に関わっています。出っ歯やすきっ歯、オープンバイト(前歯が噛み合わない状態)などがあると、「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になりがちです。矯正によって歯並びが整うと、舌の動きも自然になり、滑舌が改善されるケースが多く見られます。

🦷 虫歯・歯周病リスクの軽減

歯が重なっていたり、傾いていたりすると歯ブラシが届きにくく、磨き残しが増えやすくなります。結果として、プラークや歯石がたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクが上昇します。歯並びを整えることで清掃性が改善し、日常のケアがしやすくなり、口腔内を清潔に保ちやすくなります。

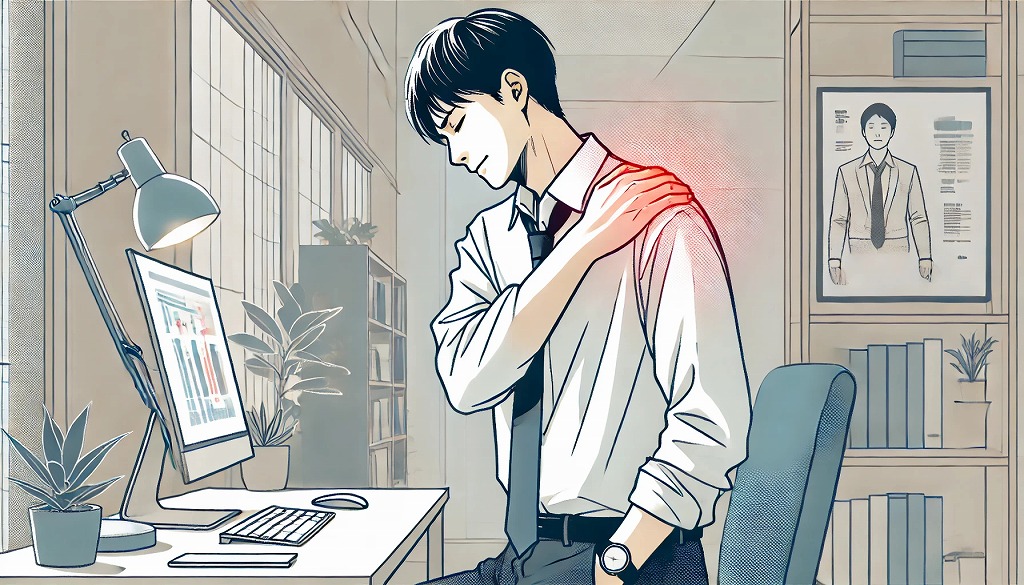

💆 肩こり・頭痛・姿勢への影響

噛み合わせが悪いと、顎や首まわりの筋肉に無理な負担がかかり、慢性的な肩こりや頭痛の原因になることがあります。また、片側だけで噛む習慣がつくと姿勢が崩れ、猫背やストレートネックなどの全身の不調にもつながります。正しい歯並びは、全身のバランスを整える要素の一つでもあります。

🌈 風水や心理学的な影響|運気と自信にも関係?

風水では「歯並び=人生の運気を映す鏡」とも言われ、整った歯並びは金運や人間関係の良縁を呼ぶと考えられています。また心理的にも、歯並びがコンプレックスだと笑顔を控えてしまいがちですが、綺麗な歯並びになることで自信を持って笑えるようになり、性格が明るくなったと感じる方も少なくありません。

🧬 歯並びが悪くなる原因とは?

歯並びが悪くなる原因は、遺伝だけでなく、生活習慣や癖といった環境的な要素も大きく関わっています。ここでは、歯列不正の代表的な原因を3つに分類して解説します。

🧓 遺伝的要因|顎の大きさや歯のサイズ

親から受け継がれる「骨格」や「歯の大きさ」は、歯並びに大きな影響を与えます。たとえば、顎が小さい場合、歯が生えるスペースが足りず、歯が重なったり飛び出したり(叢生・八重歯)しやすくなります。また、歯が大きくて本数が多い場合も、スペース不足によって歯列が乱れる原因になります。

🍼 環境的要因|指しゃぶり・口呼吸・舌癖

幼少期の習慣も歯並びに影響します。代表的なのが「指しゃぶり」。4歳以降まで続くと、前歯が前に押し出されて出っ歯になりやすくなります。また「口呼吸」は、口を開けた状態が続くことで舌の位置が下がり、上顎の成長が妨げられます。さらに、「舌の癖(舌突出・低位舌)」があると、舌圧によって歯が外に広がり、すきっ歯や前突の原因になります。

😬 日常習慣の影響|片側噛み・頬杖・寝相など

日々の小さな癖が、気づかないうちに歯並びに悪影響を与えていることもあります。たとえば、「片側だけで噛む癖」があると、筋肉のバランスが崩れ、顎が歪みやすくなります。「頬杖」は片側の顎に圧がかかるため、成長期の子どもにとって特に注意が必要です。また、「うつ伏せ寝」や「横向き寝」が続くと、頭や顎に継続的な圧力がかかり、歯列が偏る原因になります。

🧭 矯正が必要な歯並びの種類とリスク

歯並びの乱れにはいくつかのパターンがあり、見た目だけでなく、健康や機能にも影響を及ぼします。ここでは、矯正治療が必要とされる主な歯列不正とそのリスクを解説します。

😮💨 出っ歯(上顎前突)

上の前歯や上顎全体が前に突き出ている状態を「出っ歯」と呼びます。口が閉じにくくなり、常に口が開いたままの「口呼吸」になりやすいのが特徴です。その結果、唇が乾燥しやすく、虫歯や歯周病のリスクが上がります。また、転倒時に前歯をぶつけやすく、折れる・欠ける危険性もあります。見た目のコンプレックスにもなりやすいため、早期の矯正治療が推奨されます。

😐 受け口(反対咬合)

下の前歯が上の前歯より前に出ている状態が「受け口(反対咬合)」です。顎が突き出たように見えるため、横顔のバランスが崩れ、印象にも影響します。また、咀嚼効率が下がり、食べ物をうまく噛めないことがあります。発音も不明瞭になりやすく、特に「サ行」「タ行」に支障が出ることがあります。骨格に関わることが多いため、成長期の早期対応がカギです。

👄 すきっ歯(空隙歯列)

歯と歯の間にすき間がある「すきっ歯」は、前歯で目立ちやすく、見た目の悩みに直結しやすい歯列不正です。すき間があると空気が漏れやすく、「ス」「フ」などの発音が不明瞭になることがあります。また、食べカスが詰まりやすく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。放置すると隙間が広がる可能性もあるため、早めの治療が効果的です。

🧛 八重歯・叢生・乱杭歯

歯が重なって生えていたり、前後にずれて並んでいる状態を「叢生(そうせい)」「乱杭歯(らんぐいば)」と呼びます。日本では「八重歯」が可愛らしさの象徴とされてきた時代もありますが、実際には歯ブラシが届きにくく、虫歯・歯周病のリスクが高まる状態です。また、口腔内を傷つけることがあり、口内炎ができやすくなることも。噛み合わせのバランスも乱れやすく、顎関節症を引き起こす原因にもなります。

🛠️ 歯並びを整える矯正治療の種類と特徴

歯並びを整える方法にはさまざまな種類があり、見た目の悩みや機能的な不具合に応じて最適な治療法を選ぶことが重要です。ここでは代表的な矯正治療の5つの方法をご紹介します。

🧷 ワイヤー矯正|歴史ある王道スタイル

ワイヤー矯正は、歯にブラケットと呼ばれる装置を取り付け、そこにワイヤーを通して少しずつ歯を動かしていく方法です。古くから行われている信頼性の高い治療法で、出っ歯・受け口・八重歯・すきっ歯など幅広い症例に対応可能です。

メリット:

- どんな歯並びにも対応可能

- 精密なコントロールができる

デメリット:

- 装置が目立ちやすい(ただし白いセラミック装置もあり)

- 歯磨きがややしにくい

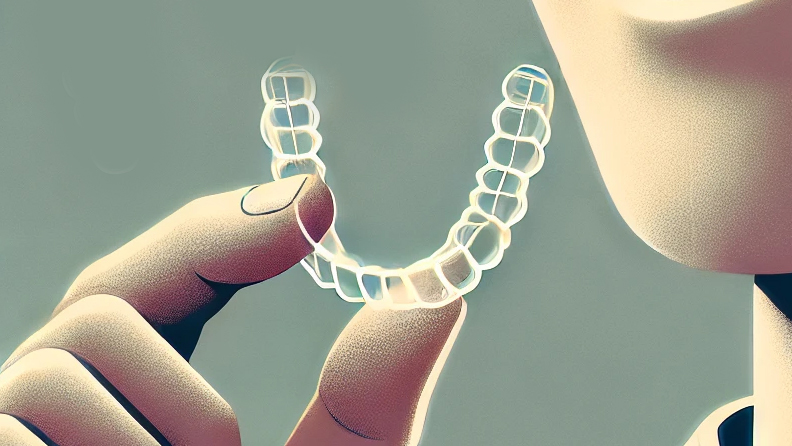

🦷 マウスピース矯正|目立たない&取り外せる

透明なマウスピースを用いて、段階的に歯を動かす治療法です。インビザラインなどが有名で、周囲に気づかれずに矯正したい方に人気です。

メリット:

- 目立ちにくく、装着中も自然

- 食事や歯磨きの際に取り外しが可能で衛生的

デメリット:

- 毎日20時間以上の装着が必要

- 重度の歯列不正には向かないことも

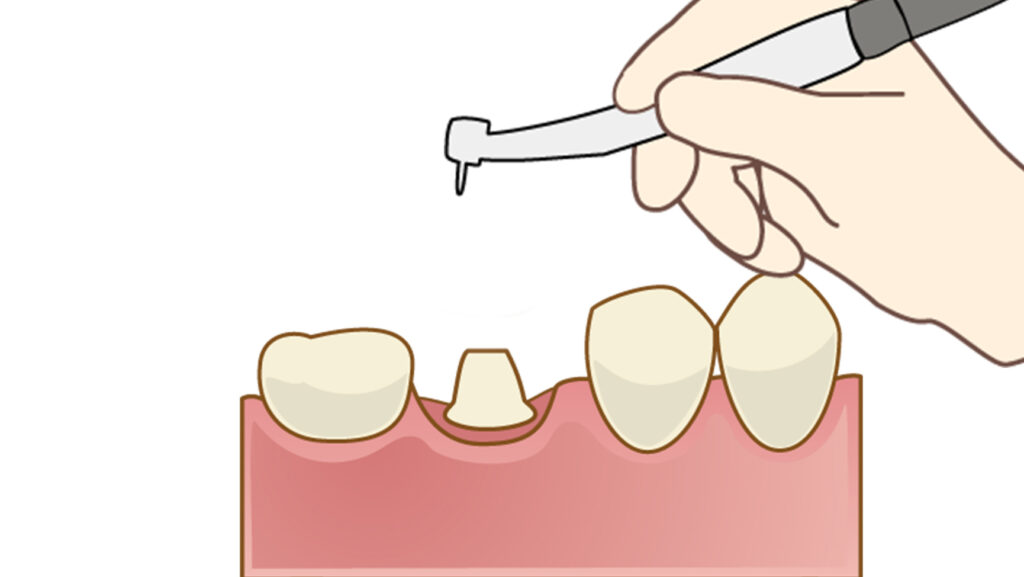

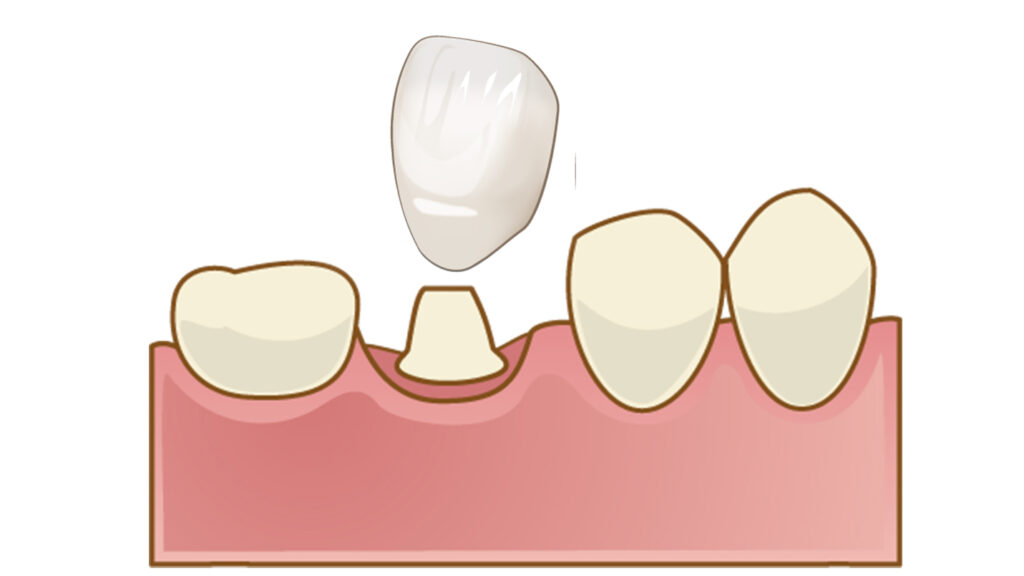

💎 セラミック矯正|短期間で見た目を改善

セラミック矯正は、歯を削って被せ物(クラウン)を装着し、見た目を整える治療です。矯正というより審美治療に近く、数回の通院で改善可能です。

メリット:

- 短期間で歯並びが整う

- 白く美しい歯も同時に手に入る

デメリット:

- 健康な歯を削る必要がある

- 噛み合わせの改善には向かない

- 保険適用外で費用が高い傾向

🎯 部分矯正|前歯だけ治したい人向け

全体ではなく、前歯など一部の歯並びだけを整える治療法です。軽度の乱れであれば、ワイヤーまたはマウスピースを使って短期間で改善可能です。

メリット:

- 短期間・低コストで治療できる

- 矯正の負担が少ない

デメリット:

- 奥歯の噛み合わせは改善できない

- 適応できる症例が限定される

🪄 ダイレクトボンディング|削らず整える方法

レジン(歯科用プラスチック)を使って歯の形を整える方法で、軽度なすきっ歯や歯の形の非対称に対応できます。

メリット:

- 歯をほとんど削らずに済む

- 1回の治療で終了することも

- 比較的費用が安価

デメリット:

- 大きな歯列のズレには不向き

- 経年劣化で変色することがある

👶 年齢別にみる矯正治療の選び方

歯並びの矯正治療は、年齢によってアプローチ方法が異なります。成長期の子どもは骨格の発育を活かした「予防的矯正」が、大人は見た目や機能改善を目的とした「本格矯正」が選ばれます。ここでは、年齢別の代表的な矯正法とその特徴をご紹介します。

🧒 子ども向け|拡大床・プレオルソ・急速拡大装置

成長期の子どもには、骨の柔軟性を活かして顎の成長を促す矯正が効果的です。将来的な本格矯正を避けたり、簡単に済ませたりするための「第一期治療」が重要です。

🦷 拡大床(かくだいしょう)

取り外し式の装置で、顎をゆっくり広げることで歯が並ぶスペースを確保します。6〜10歳頃に適応されることが多く、比較的負担の少ない方法です。

🦷 プレオルソ

柔らかいマウスピース型の矯正装置。歯並びだけでなく、舌の位置や口呼吸の改善も期待でき、幼児〜小学校低学年におすすめです。

🦷 急速拡大装置

上顎を短期間で広げる固定式装置で、骨格性の受け口やガタガタの歯並びに適応されます。成長が進む前に行うことで、非抜歯での矯正がしやすくなります。

👨💼 大人向け|マウスピース・セラミック・ワイヤー

大人の場合は、すでに骨の成長が止まっているため、歯を直接動かす「第二期治療(本格矯正)」が主流になります。見た目・機能性・ライフスタイルに合わせて装置を選ぶことが大切です。

🦷 マウスピース矯正(インビザラインなど)

目立たず、取り外しができるため、仕事や接客業でも安心。軽度〜中程度の歯並びの乱れに対応可能です。

🦷 セラミック矯正

短期間で歯並びを整えたい方に人気。被せ物で形を整えるため、見た目の改善には最適ですが、歯を削るデメリットがあります。

🦷 ワイヤー矯正

複雑な歯列不正にも対応でき、確実性が高い方法。目立ちにくい白いブラケットを選べば、審美面もカバーできます。

🧾 矯正治療の流れと費用の目安

矯正治療は、数ヶ月から数年にわたる長期治療です。そのため、事前に「どんな流れで進むのか」「どのくらい費用がかかるのか」を知っておくことが安心と納得につながります。ここでは、矯正の基本的な流れと費用の目安をご紹介します。

📋 カウンセリング〜精密検査までのステップ

1. カウンセリング(初診)

まずは歯並びのお悩みをヒアリングし、矯正が必要かどうかの判断を行います。この段階ではおおまかな治療の方向性や費用について説明を受けられます。

2. 精密検査(2回目の来院)

歯型の採取、レントゲン撮影、口腔内写真などを行い、噛み合わせや顎の骨の状態を詳しく調べます。

3. 治療計画の説明(3回目)

検査結果をもとに、使用する装置・治療期間・費用見積もり・リスク説明などを受け、患者が納得の上で治療をスタートします。

🛠️ 装置装着〜調整〜保定期間の流れ

4. 矯正装置の装着(治療開始)

ワイヤーやマウスピースなどを使い、計画に沿って歯を少しずつ動かしていきます。初期には痛みを伴うこともありますが、数日で慣れるケースがほとんどです。

5. 定期調整(1〜2ヶ月に1回)

通院ごとに装置の調整を行い、目標に向けて歯の移動を続けます。治療期間は約1〜3年が一般的です。

6. 保定期間(矯正後の安定化)

装置を外したあと、歯が元に戻らないよう「リテーナー(保定装置)」を装着します。保定期間は1〜3年程度が目安です。

💰 保険適用の有無と費用相場

矯正治療は基本的に**自由診療(保険適用外)**となり、費用も自費負担です。ただし、費用は装置の種類や症例によって大きく異なります。

- ワイヤー矯正:70万〜100万円前後

- マウスピース矯正:80万〜120万円前後

- 部分矯正:10万〜40万円程度

- 精密検査・調整料:別途 数千〜数万円/回

保険が適用されるのは以下のような例です:

- 顎変形症(手術を伴う治療)

- 口唇口蓋裂などの先天異常

- 厚労省指定の特定疾患に該当する場合

🧑⚕️ 外科的矯正や医療費控除の可能性

外科的矯正が必要なケースでは、顎の手術と矯正治療を併用することがあります。この場合、保険適用になる可能性があり、指定の医療機関で治療を受ける必要があります。

また、医療費控除の対象になることもあります。年間の自己負担額が一定額を超えた場合、所得税の一部が還付される可能性があります。治療前に領収書の保管や税務署への確認を忘れずに。

🛡️ 矯正後のリスクと正しいアフターケア

矯正治療が終わったからといって「もう安心」とは限りません。治療後には“後戻り”や“噛み合わせの変化”など、いくつかのリスクが残されています。美しい歯並びを長く維持するためには、適切なアフターケアが欠かせません。

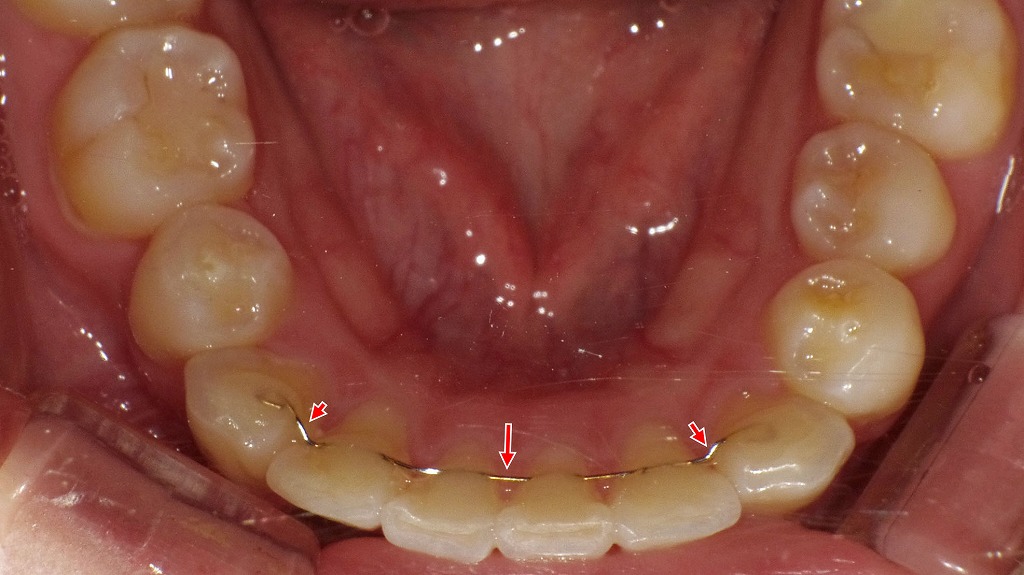

🔄 後戻りのリスクとリテーナーの重要性

矯正後の歯は、骨の中で安定しておらず、元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起こりやすい状態です。この後戻りを防ぐために必要なのが、**リテーナー(保定装置)**の装着です。

リテーナーには、取り外し可能な「マウスピース型」や、歯の裏側に接着する「固定式」などがあります。指示された期間、1日20時間以上の装着を守ることが、歯並びをキープする最も確実な方法です。

🤕 噛み合わせの違和感や歯のぐらつき対策

矯正治療が終わった直後は、噛み合わせに若干の違和感を覚える方もいます。また、長期間にわたって歯を動かした影響で、一時的に歯がぐらつくこともあります。

ほとんどは時間とともに安定しますが、違和感が長引く場合は歯科医に相談し、微調整を受けることが大切です。また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、ナイトガードの使用も検討しましょう。

🦷 虫歯予防|装置周りのケアとフッ素の活用

矯正装置を外したあとも、虫歯や歯周病のリスクはゼロではありません。装置の接着跡や歯の隙間に汚れが残りやすくなるため、継続的なケアが必要です。

特におすすめなのが、フッ素配合の歯磨き粉やジェルの使用。歯の再石灰化を促進し、虫歯になりにくい状態を作ってくれます。加えて、3〜6ヶ月に1回の定期クリーニングで専門的なケアを受けることも効果的です。

🏡 自宅でできる歯並びケアと予防法

歯並びを整えるには矯正治療が効果的ですが、日々の生活習慣の見直しやセルフケアも重要です。ここでは、専門治療と併用することで効果を高める「自宅でできる歯並びケア・予防法」を紹介します。

👅 舌の位置を整えるトレーニング

歯並びには「舌の正しい位置」が大きく関係します。通常、舌は上顎の前方(上の前歯の少し後ろ)に軽く触れている状態が理想です。この位置に舌があることで、上顎が内側から適度に支えられ、自然な歯列弓(アーチ)を形成しやすくなります。

逆に、舌が下がった状態(低位舌)や前に出る癖(舌突出癖)があると、歯を外に押してしまい、すきっ歯や出っ歯の原因になります。日常的に**「舌のスポットポジション」を意識すること**が、歯並びを守る第一歩です。

🎈 あいうべ体操・風船トレーニング

口周りや舌の筋肉を鍛える「口腔筋機能療法(MFT)」も自宅で簡単にできます。

・あいうべ体操

「あー」「いー」「うー」「べー」と順に大きく口を動かして発声する体操。表情筋と口輪筋、舌の動きをトータルで鍛えることができ、口呼吸防止にも効果的です。

・風船トレーニング

風船を膨らませることで、頬や唇・舌の筋肉を強化できます。息を長く吐くことで鼻呼吸の促進にもつながり、成長期のお子さんにもおすすめです。

これらのトレーニングを1日数分、毎日継続するだけで、舌や口まわりの筋肉が整い、歯並びに良い影響を与えます。

🦷 マウスピースやスポーツガードの活用

矯正治療後や夜間の歯ぎしりが気になる方には、リテーナー(保定装置)やマウスピースの使用が有効です。歯列の安定をサポートし、後戻りを防ぎます。

また、ラグビーや空手などのコンタクトスポーツを行う人はスポーツ用マウスガードの装着が推奨されます。外的衝撃から歯並びを守ることができ、万が一のトラブルを防止できます。

🍽️ 歯並びを育てる食習慣とは?

歯並びは矯正治療だけでなく、毎日の食事習慣によっても大きく左右されます。特に成長期の子どもにとって「何を、どう食べるか」は、顎の発達や歯列形成に直結します。ここでは、歯並びを整えるために意識したい食習慣を紹介します。

🥕 よく噛む食材の選び方と食事の工夫

現代の食生活はやわらかい食品が多く、噛む回数が減っている傾向にあります。しかし、噛む回数が少ないと顎が十分に発達せず、歯が並ぶスペースが足りなくなる原因になります。

歯並びを育てるためには、「噛みごたえのある食材」を積極的に取り入れることが大切です。

✅ おすすめの食材例

- 根菜類(ごぼう・にんじん・れんこん)

- 繊維の多い野菜(キャベツ・セロリ)

- ナッツ類や干し芋などの自然なおやつ

- お肉でも筋のある部位(鶏のモモ肉など)

食材は大きめに切り、よく噛む必要がある状態にして提供するのがポイント。さらに「ながら食べ」を避け、1口30回を目安にしっかり噛む習慣をつけましょう。

🍬 虫歯になりにくい食品選びと栄養素(Ca・ビタミンD)

綺麗な歯並びを維持するには、虫歯や歯周病になりにくい口内環境づくりも大切です。そのためには、以下のような栄養素をバランスよく摂取することが効果的です。

✅ 歯と骨の健康を支える栄養素

- カルシウム(牛乳・小魚・豆腐など):歯や顎の骨の形成を助ける

- ビタミンD(鮭・卵・日光浴):カルシウムの吸収をサポート

- タンパク質(肉・魚・大豆):歯や骨の成長材料

また、砂糖の多いお菓子やジュースを控えることも虫歯予防には欠かせません。間食はなるべく時間を決め、だらだら食べを避けるようにしましょう。

📌 まとめ|綺麗な歯並びで笑顔も未来も変わる!

歯並びは、見た目の印象だけでなく、発音・健康・自信・さらには運気にまで影響を与える、人生に深く関わる要素です。整った歯並びは「ただの美容」ではなく、「健やかに生きるための基礎」と言っても過言ではありません。

✅ 矯正治療+日常ケアで理想の歯並びへ

矯正治療には時間と費用がかかりますが、その効果は一生ものです。ただし、治療だけに頼らず、リテーナーの装着や正しいブラッシング、定期検診など、治療後のケアも不可欠です。さらに、食生活や舌の使い方などを意識すれば、後戻りのリスクも減らし、美しい歯並びを長く維持できます。

✅ 予防と意識の積み重ねが美しい口元をつくる

歯並びは「治す」ものだけでなく、「育てて守る」ものでもあります。よく噛む、舌の位置を整える、鼻呼吸を意識する——そんな日々の小さな積み重ねが、整った歯列や美しい口元につながります。お子さまの場合は、成長期に合わせた矯正や習慣改善で、大きな治療を避けることも可能です。

理想の歯並びは、自信のある笑顔と健康的な未来を育てる第一歩。

まずはできることから一つずつ、あなたのペースで始めてみましょう。

江戸川区篠崎で美しい歯並びを目指すなら|専門的な矯正治療で理想の笑顔へ

江戸川区篠崎で「綺麗な歯並び」を手に入れたい方へ。 当院では、患者様には最適な矯正治療をご提案し、美しい笑顔と健康的な噛み合わせを実現します。マウスピース矯正(インビザライン)や、ワイヤー矯正など、豊富な選択肢をご用意しております。

江戸川区篠崎で「綺麗な歯並び」を手に入れたい方は、ぜひ当院までお気軽にご相談ください。あなたの理想の歯並びを叶えましょう!

【動画】歯並びは良いのに口ゴボ?

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。