- 1. 【📹】子どもの歯並びのために知っておきたい霊長空隙の基礎知識

- 2. 🔍 霊長空隙とは?基本の知識

- 2.1. 🧠 霊長空隙の定義と名前の由来

- 2.2. 📍 どこにできる?上下の位置と違い

- 2.3. 🧒 何歳頃に見られる?成長との関係

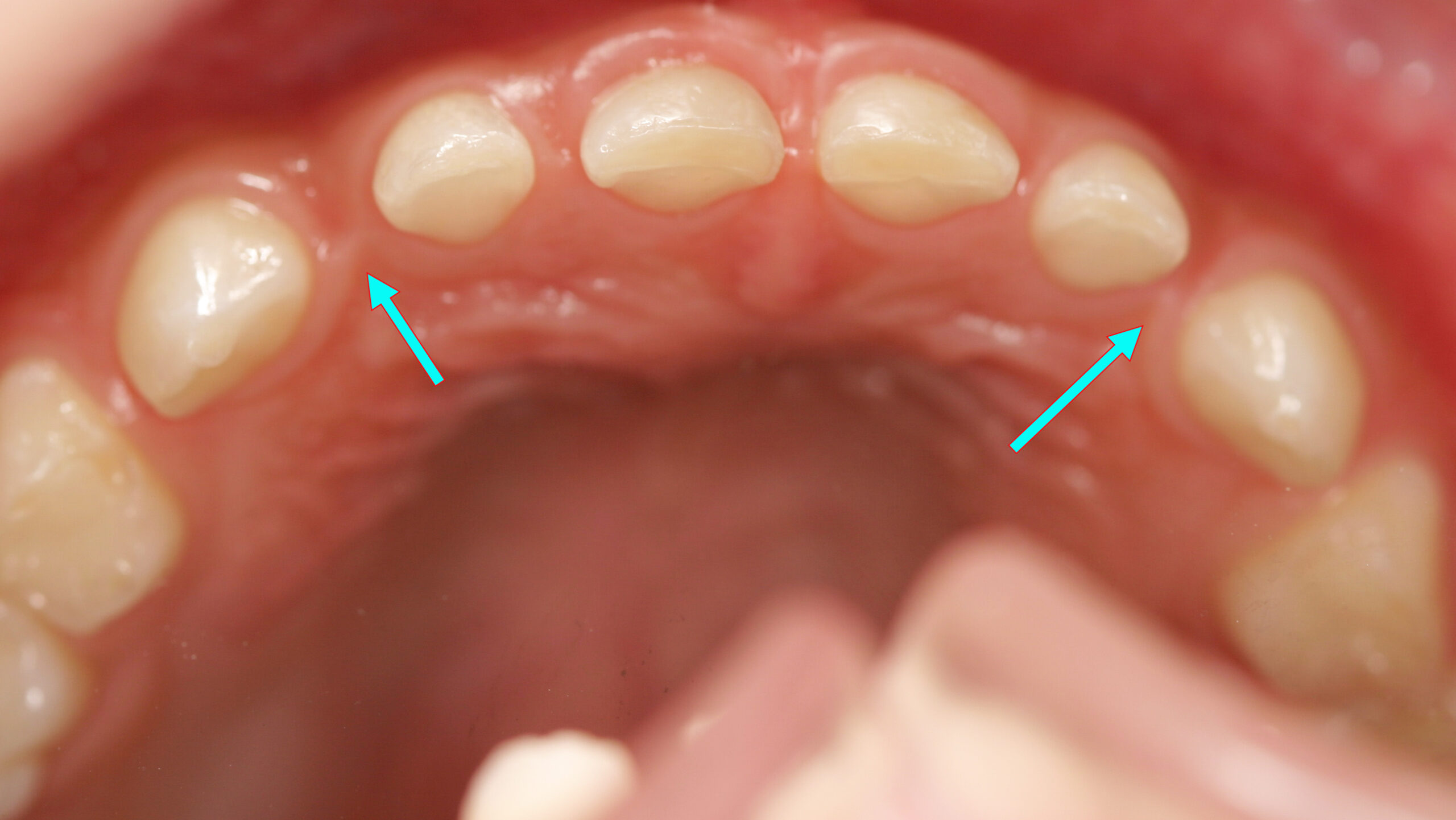

- 2.3.1. 📷霊長空隙が存在する症例

- 3. 🛡 なぜ霊長空隙が重要なのか?

- 3.1. 🦷 永久歯への生え変わりをスムーズにする役割

- 3.2. 📏 歯列全体のバランスと噛み合わせへの影響

- 3.3. 🚫 叢生・不正咬合を予防するスペース確保

- 4. 🆚 発育空隙との違いを理解しよう

- 4.1. 📌 発育空隙とは?霊長空隙との位置や役割の違い

- 4.2. 🪥 すきっ歯=悪いわけじゃない!正常な歯列発達とは

- 4.3. 🧬 両者がそろって初めて理想的な歯並びの準備が整う

- 5. 🧭 霊長空隙がないとどうなる?リスクと影響

- 5.1. 乳歯列がぎっしり詰まっている子は要注意!

- 5.2. 🚨 叢生(デコボコ歯並び)の原因に

- 5.3. ⚠️ 不正咬合のリスク(出っ歯・受け口・開咬など)

- 5.4. 🦷 矯正治療が必要になる可能性

- 6. 🧪 霊長空隙のチェック方法【自宅&歯科】

- 6.1. 🪞 おうちでできる!親による簡単チェック

- 6.2. 🦷 歯科医院での診察・レントゲン・歯列模型による評価

- 6.3. 🗓 検診はいつから?何歳まで?

- 7. 🔧 霊長空隙がない場合の対処法

- 7.1. 🧸 自然に改善するケースとは?成長との関係

- 7.2. 💡 早期矯正(プレオルソ・拡大床)の選択肢

- 7.2.1. 💤 プレオルソ(マウスピース型矯正装置)

- 7.2.2. 🔧 拡大床(顎を横に広げる装置)

- 7.3. 🧰 本格矯正(ワイヤー・マウスピース)が必要な場合

- 7.3.1. 🧷 ブラケット矯正(ワイヤー矯正)

- 7.3.2. 😬 マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 8. 🍴 正しい歯並びを育てる生活習慣とは?

- 8.1. 🍼 哺乳瓶や母乳の吸い方・おしゃぶりの影響

- 8.2. 🍽 よく噛む食事が霊長空隙を育てる

- 8.3. 😮💨 指しゃぶり・口呼吸など悪習慣の改善

- 9. 🧼 虫歯予防も歯並びに影響?セルフケアの重要性

- 9.1. 🪥 むし歯による早期喪失がスペースを潰す

- 9.2. 💧 フッ素・歯磨き・定期検診で歯の健康を守る

- 10. 🤔 よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓ 霊長空隙がないと絶対矯正が必要?

- 10.2. ❓ 霊長空隙は永久歯が生えてからも見える?

- 10.3. ❓ 他の子よりすき間がないけど大丈夫?

- 11. 📘 まとめ|霊長空隙は将来の歯並びを守る“天然の矯正装置”

- 11.1. ✅ 正しく生え変わるための“準備スペース”

- 11.2. ✅ 定期的なチェックと生活習慣の見直しで整う

- 12. 江戸川区篠崎でお子さまの歯並びを守る!霊長空隙のチェックは当院へ

- 13. 【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

- 14. 筆者・院長

「子どもの前歯にすき間があるんですけど、大丈夫でしょうか?」

そんなご相談をよく受けます。一見すると“すきっ歯”に見える乳歯のすき間ですが、実はこれは**「霊長空隙(れいちょうくうげき)」と呼ばれる、将来の歯並びにとって非常に大切なサイン**なのです。

この霊長空隙があるかどうかで、永久歯がスムーズに並ぶか、それとも叢生(デコボコの歯並び)や不正咬合になるかが左右されることも。

本記事では、霊長空隙の基本的な知識から、自宅でできるチェック法、歯科医院での診断、そしてもし霊長空隙がなかった場合の対処法までをわかりやすく解説します。

将来のお子さんの歯並びを守るために、今できることを一緒に学んでいきましょう。

【📹】子どもの歯並びのために知っておきたい霊長空隙の基礎知識

🔍 霊長空隙とは?基本の知識

🧠 霊長空隙の定義と名前の由来

霊長空隙(れいちょうくうげき)とは、乳歯列において自然にできる歯と歯のすき間のことです。特に、将来的に永久歯が正しく生えるために必要なスペースとされており、子どもの健やかな歯列発達に欠かせない存在です。

この「霊長空隙」という言葉は、霊長類(人間を含む類人猿)に共通して見られる特徴的な歯列構造に由来しています。つまり、人間を含む霊長類では、成長に伴う顎の拡大と歯のサイズの変化に備えて、このようなスペースが備わっているという進化的な背景があるのです。

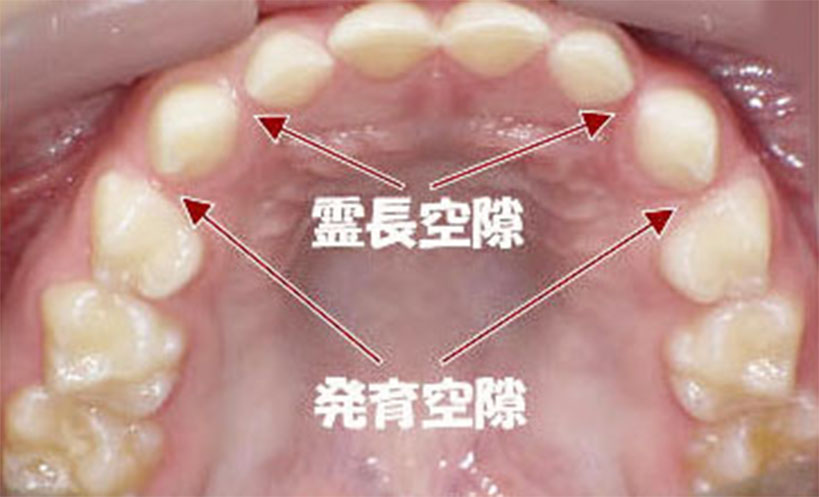

📍 どこにできる?上下の位置と違い

霊長空隙は、乳歯列において特定の部位に見られます。上下でその出現位置が異なるのが特徴です。

- 上顎:乳側切歯(B)と乳犬歯(C)の間

- 下顎:乳犬歯(C)と第一乳臼歯(D)の間

この位置にすき間があることで、将来生えてくる永久歯(特に犬歯や小臼歯)が正しい位置に並ぶためのスペースが確保されるのです。とくに上顎の霊長空隙は比較的大きく、歯並びへの影響も大きいため、注意深く観察する必要があります。

🧒 何歳頃に見られる?成長との関係

霊長空隙は、おおよそ3歳頃に乳歯がすべて生えそろった段階で確認できるようになります。子どもの個人差もありますが、顎の成長が進む4〜6歳頃になると、よりはっきりと隙間が見えるようになるケースも多く見られます。

このすき間は、あくまで永久歯へのスムーズな生え変わりを助ける“準備スペース”です。成長に伴い顎が発達する過程で自然に現れるため、「すきっ歯=異常」と捉えず、むしろ正常な発育のサインとして捉えるのが正解です。

📷霊長空隙が存在する症例

🛡 なぜ霊長空隙が重要なのか?

🦷 永久歯への生え変わりをスムーズにする役割

霊長空隙は、乳歯よりも大きい永久歯が正しい位置に生えるためのスペースを確保するという、とても大切な役割を担っています。

とくに犬歯や小臼歯などの永久歯はサイズが大きく、そのままでは乳歯のスペースには収まりきりません。このとき、霊長空隙があることでスペース不足による歯並びのズレを防ぎ、スムーズな萌出(ほうしゅつ)を助けてくれるのです。

つまり霊長空隙は、将来の歯列の“道づくり”をしているといえます。

📏 歯列全体のバランスと噛み合わせへの影響

霊長空隙は、単に歯が並ぶスペースの問題だけでなく、全体の歯列バランスや噛み合わせにも深く関係しています。

上下の歯がきれいに噛み合うためには、それぞれの歯が正しい位置に並んでいることが大前提。そのための土台作りが、乳歯列期の霊長空隙なのです。

もし霊長空隙が足りないまま永久歯が生えてくると、噛み合わせにズレが生じて、食事や発音に支障が出たり、顎関節に負担がかかったりするリスクも考えられます。

🚫 叢生・不正咬合を予防するスペース確保

霊長空隙がない、または狭い場合、最も起こりやすいトラブルが**叢生(そうせい:歯が重なってガタガタになる状態)**です。

これは、永久歯が生えるためのスペースが不足していることで、歯が重なったり、前後にずれて生えたりする状態。見た目の問題だけでなく、歯磨きが難しくなり、むし歯や歯周病のリスクも高まります。

また、以下のような**不正咬合(ふせいこうごう)**のリスクもあります:

- 🦷 出っ歯(上顎前突)

- 🦷 受け口(下顎前突)

- 🦷 開咬(前歯が噛み合わない)

- 🦷 クロスバイト(交叉咬合)

霊長空隙がしっかりと確保されていれば、これらの歯列不正や噛み合わせ異常の予防にもつながるのです。

🆚 発育空隙との違いを理解しよう

📌 発育空隙とは?霊長空隙との位置や役割の違い

発育空隙(はついくくうげき)とは、乳歯がすべて生えそろったあと、顎の成長にともなって自然にできる前歯のすき間のことです。上下の前歯部、特に中切歯や側切歯の間に現れる隙間で、永久歯への生え変わりの準備として重要な役割を持っています。

一方、**霊長空隙は、乳犬歯の前後にできる“側方のすき間”**で、永久歯の犬歯(3番)や小臼歯(4番)のためのスペースです。

| 区分 | 霊長空隙 | 発育空隙 |

|---|---|---|

| 出現位置 | 乳犬歯と隣接する歯の間 | 上下の前歯部(中切歯や側切歯の間) |

| 対象となる永久歯 | 犬歯・小臼歯 | 中切歯・側切歯 |

| 出現時期 | 3歳頃から | 3~5歳頃、顎の成長にあわせて拡大 |

| 役割 | 永久歯が並ぶスペースの確保 | 前歯の生え変わり準備 |

🪥 すきっ歯=悪いわけじゃない!正常な歯列発達とは

「すきっ歯って大丈夫なの?」と心配される保護者の方も多いですが、乳歯の時期の“すき間”はむしろ良いサインです。これは、顎の骨がしっかり成長している証拠でもあります。

永久歯は乳歯よりもサイズが大きいため、あらかじめ隙間があることで無理なく並ぶことができるのです。反対に、すき間がないと、永久歯が生えてくる際にスペース不足となり、歯並びがガタガタになる可能性が高まります。

「子どものすきっ歯=正常」「乳歯列期にすき間がない=注意が必要」と覚えておくとよいでしょう。

🧬 両者がそろって初めて理想的な歯並びの準備が整う

霊長空隙と発育空隙は、それぞれ独立した役割を持っていますが、両方が揃っていることで理想的な歯列形成の準備が整うといえます。

- 霊長空隙 → 側方の歯(犬歯・小臼歯)のためのスペース

- 発育空隙 → 前歯のスペースと、見た目・噛み合わせのバランス調整

どちらか一方しかない場合、歯列全体の調和が取りづらくなり、将来的に叢生や不正咬合のリスクが高まる可能性があります。

そのため、定期的な歯科検診を通じて、両方の空隙があるかどうかを確認することが大切です。問題があれば、早期に矯正相談や生活習慣の改善によって対策を講じることができます。

🧭 霊長空隙がないとどうなる?リスクと影響

乳歯列がぎっしり詰まっている子は要注意!

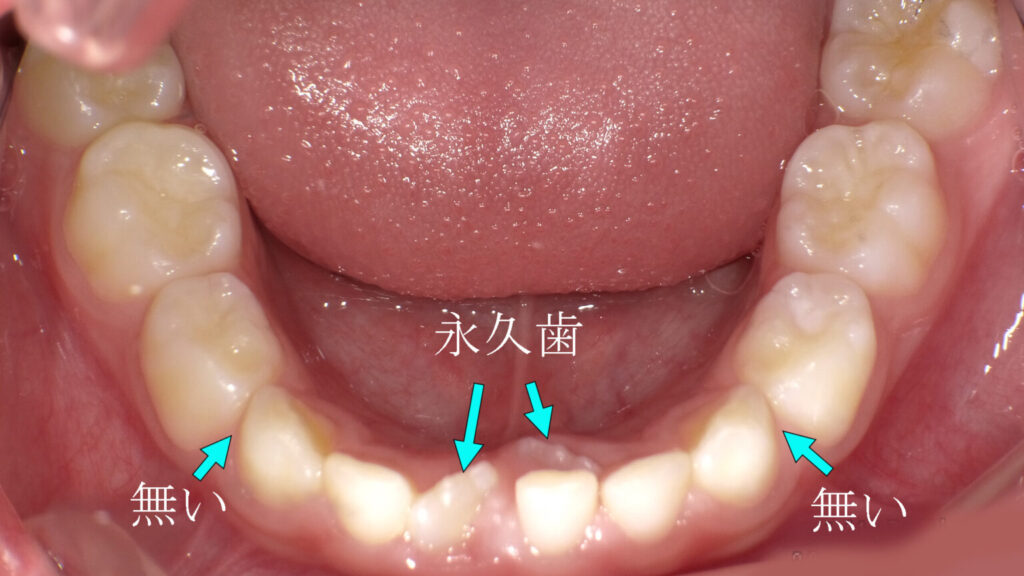

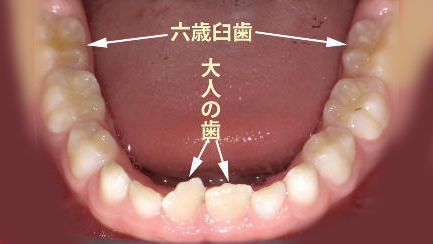

乳歯の歯と歯の間にほとんど隙間がなく、全体的にキュッと詰まっている状態が確認できます。

本来、乳歯の時期は永久歯が大きくなるスペースを確保するために、**歯と歯の間に自然なすき間(霊長空隙・発育空隙)があるのが理想です。

この症例のように隙間がない場合、永久歯が生えてくる際に歯並びがガタつきやすい(叢生になりやすい)**傾向があります。

🚨 叢生(デコボコ歯並び)の原因に

霊長空隙がない、あるいは非常に狭い場合、最もよく見られるのが叢生(そうせい)=歯並びのガタガタです。

乳歯よりも大きい永久歯が、スペース不足のまま生えてくると、

- 歯が重なって生える

- 内側・外側にズレて生える

- 正面から見て歯列が歪む

といった状態になりやすくなります。

このような叢生は、見た目の問題だけでなく、歯磨きがしづらくなることで虫歯や歯周病のリスクも高まるため、注意が必要です。

⚠️ 不正咬合のリスク(出っ歯・受け口・開咬など)

霊長空隙の欠如は、叢生だけでなく**噛み合わせの異常(不正咬合)**にもつながることがあります。

代表的な不正咬合の例は以下の通りです:

- 上顎前突(出っ歯):前歯のスペースが足りず、前方へ傾いてしまう

- 下顎前突(受け口):下の前歯が前に出てしまう

- 開咬(かいこう):前歯が噛み合わず、常に開いた状態になる

- 交叉咬合(クロスバイト):上下の歯列の位置がずれ、左右で交差して噛み合う

これらの噛み合わせの乱れは、見た目のコンプレックスや発音障害、食べにくさなど機能的な問題にも発展することがあります。

🦷 矯正治療が必要になる可能性

霊長空隙がないことで歯列の乱れが進行した場合、将来的に矯正治療が必要になる可能性が高くなります。

例えば、

- 軽度の場合 → プレオルソや拡大床などの早期矯正

- 中等度以上 → ブラケット矯正やマウスピース矯正といった本格矯正

- 重度の場合 → 永久歯を抜歯してスペースを作る抜歯矯正

といった対応が必要になることがあります。

矯正治療には費用・期間・通院の負担が伴うため、できれば予防的に回避したいもの。だからこそ、霊長空隙の有無を早期にチェックし、必要に応じて成長段階での介入を行うことがとても重要です。

🧪 霊長空隙のチェック方法【自宅&歯科】

🪞 おうちでできる!親による簡単チェック

霊長空隙の有無は、専門的な検査をせずとも、ご家庭で簡単に確認できるポイントがあります。

🔍 チェック手順:

- 歯並びを正面から観察

上の前歯(乳中切歯)の横(乳側切歯と乳犬歯の間)と、下の前歯の奥(乳犬歯と第一乳臼歯の間)にすき間があるかを見ます。 - 軽く指や綿棒で触れてみる

隙間があれば、軽く押したときにスッと動く余裕があります。 - すき間の左右差も確認

片側だけない場合は、顎の成長のアンバランスが隠れていることもあります。 - 兄弟・同年代の子と比べる

目安としては、3〜6歳頃に霊長空隙が確認できるのが正常です。

📝 注意点:

隙間が「まったくない」「ギチギチに詰まっている」「すでに歯が重なっている」場合は、早めに歯科医院での確認をおすすめします。

🦷 歯科医院での診察・レントゲン・歯列模型による評価

より正確な判断をしたい場合は、歯科医院での専門的な診察が安心です。以下のような方法で霊長空隙の有無を総合的に評価します。

🩺 診断方法一覧:

- 視診(口腔内診査)

歯科医師が直接お口の中を見て、歯並びや空隙の有無を確認します。 - 噛み合わせのチェック

上下の歯のかみ合わせ状態を観察し、ズレや不正咬合の兆候を判断します。 - レントゲン検査(X線)

永久歯の位置やスペースの有無、顎の成長状態を立体的に評価します。 - 歯列模型の作成(印象採取)

歯の形や並びを模型で確認し、今後の歯列変化を予測する資料になります。

📊 これらの評価により、将来の歯並びトラブルの予測や、早期矯正の必要性判断が可能となります。

🗓 検診はいつから?何歳まで?

霊長空隙のチェックを含む歯並びの観察は、3歳頃から開始し、12歳頃まで継続するのが理想です。

🕒 年齢別チェック目安:

- 3〜6歳(乳歯列完成期)

→ 霊長空隙や発育空隙の有無を初めて確認。半年に1回程度の検診がおすすめ。 - 6〜12歳(混合歯列期)

→ 永久歯の萌出が始まる時期。スペースの確保や歯列のズレがないかを重点的にチェック。 - 12歳以降(永久歯列完成期)

→ 基本的な歯並びが完成。必要に応じて本格矯正の判断を行う時期。

🔁 定期検診の頻度は3〜6ヶ月に1回が推奨されており、成長に応じた的確なアドバイスが受けられます。

🔧 霊長空隙がない場合の対処法

🧸 自然に改善するケースとは?成長との関係

霊長空隙が見られない場合でも、必ずしもすぐに治療が必要というわけではありません。以下のような場合は、顎の成長により自然にすき間ができる可能性があります。

✅ 自然改善が期待できるケース:

- 年齢がまだ3〜4歳と若く、顎の発達がこれから進む段階

- 歯並びが比較的整っており、明らかな叢生がない

- 噛み合わせが正常で、ズレが見られない

- 家族に「歯が大きめだが整っている」傾向がある

このような場合は、定期検診で経過観察をしながら成長を見守ることが一般的です。ただし、すでに永久歯が萌出し始めていてスペースが足りない場合は要注意です。

💡 早期矯正(プレオルソ・拡大床)の選択肢

成長の途中でスペース不足や歯列の乱れが懸念される場合は、永久歯が生えそろう前の段階で**早期矯正(咬合誘導)**を行うことで、大がかりな矯正を避けられる可能性があります。

🦷 代表的な早期矯正の方法:

💤 プレオルソ(マウスピース型矯正装置)

- 柔らかい素材でできたマウスピースを夜間装着

- 口腔筋のトレーニングも兼ね、噛み合わせを整える

- 小児期に負担が少なく始めやすい

🔧 拡大床(顎を横に広げる装置)

- ネジを回して少しずつ顎の幅を広げ、歯が並ぶスペースを確保

- 取り外し式でお手入れがしやすい

- 顎の成長をうまく活かせる時期(6〜10歳頃)に適応

早期矯正は、永久歯列期に本格的な矯正が必要になる可能性を下げられるメリットがあります。

🧰 本格矯正(ワイヤー・マウスピース)が必要な場合

早期矯正では改善が難しい場合や、すでに永久歯が重なって生えているようなケースでは、本格的な矯正治療が必要になることがあります。

🦷 主な本格矯正の方法:

🧷 ブラケット矯正(ワイヤー矯正)

- 歯に金属やセラミックの装置をつけてワイヤーで動かす

- 細かな歯のコントロールが可能で、中〜重度の叢生や不正咬合に対応

😬 マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 透明なマウスピースを段階的に交換して歯を動かす

- 目立ちにくく、取り外し可能で清掃しやすい

- 軽度〜中等度の歯列不正に適応

📌 本格矯正の留意点:

- 治療費:数十万円〜100万円前後(保険外)

- 期間:1〜3年程度

- 定期的な通院が必要

霊長空隙がないまま放置してしまうと、歯の抜歯を伴う矯正や手術が必要になるケースもあります。早めの診断と適切な治療計画が、お子さんの負担を減らすカギです。

🍴 正しい歯並びを育てる生活習慣とは?

🍼 哺乳瓶や母乳の吸い方・おしゃぶりの影響

乳幼児期の吸う動作や口腔の使い方は、顎の発育と霊長空隙の形成に大きな影響を与えます。

🔸 母乳育児のメリット:

- 母乳を吸うとき、舌・唇・頬の筋肉をしっかり使うため、顎の自然な発達を促す

- 上顎の幅が広がりやすく、将来的なスペース不足の予防につながる

🔸 哺乳瓶の選び方に注意:

- 乳首の穴が大きくミルクが出やすいものは、吸う力が弱くても飲めてしまい、口腔周囲筋が鍛えられにくくなる

- 「吸わないと出てこない」タイプの乳首を選ぶのが理想

🔸 おしゃぶりの影響:

- 2歳頃までなら問題なし

- 長期間使い続けると、開咬(前歯が噛み合わない)や出っ歯の原因になることも

適切な時期でおしゃぶりを卒業させること、そして吸う力を活かした授乳・哺乳環境を整えることが、歯並びの基盤づくりになります。

🍽 よく噛む食事が霊長空隙を育てる

食事は「栄養」だけでなく、顎の発達=歯列の拡大を促す重要な習慣です。しっかり噛むことで、顎の骨に刺激が伝わり、歯がきれいに並ぶためのスペース=霊長空隙が形成されやすくなります。

✅ 噛む力を育てる食習慣のポイント:

- 柔らかすぎる食事ばかり避け、**適度な硬さの食材(にんじん・きのこ・ごぼう・玄米など)**を取り入れる

- 「噛んでから飲み込む」までに時間がかかる食材を意識して選ぶ

- 食事中はテレビやスマホを避け、咀嚼に集中できる環境を整える

また、片側だけで噛む癖や、急いで食べる習慣は顎の発達を妨げる原因になります。左右バランスよく、リズムよく噛むことが大切です。

😮💨 指しゃぶり・口呼吸など悪習慣の改善

口腔習慣のなかには、歯並びや霊長空隙の発達に悪影響を与えるものがあります。代表的なのが「指しゃぶり」と「口呼吸」です。

❗ 指しゃぶりの影響:

- 長期間続くと、上顎が前に押し出されて出っ歯・開咬の原因に

- 舌の位置が下がり、顎の幅が狭くなるリスクがある

🛠 やめさせる工夫:

- 急に叱らず、ストレスの少ない環境づくりが大切

- 手を使う遊び(折り紙・粘土・お絵かきなど)で自然に口から指を遠ざける

❗ 口呼吸の影響:

- 常に口が開いていると、舌が下がり、上顎の成長が抑制される

- 歯並びが狭くなり、霊長空隙が形成されにくくなる

- さらに、虫歯や歯周病のリスクも上がる

🛠 改善のポイント:

- 鼻炎やアレルギーがある場合は耳鼻科での治療を検討

- ガムを噛む・口を閉じる遊びを取り入れる

- 就寝時は口閉じテープの活用も効果的

子どもの歯並びは、こうした日々の習慣の積み重ねによって大きく左右されます。**「よく噛む・鼻で呼吸する・正しく吸う」**という3本柱を意識し、霊長空隙を育てる環境を整えていきましょう。

🧼 虫歯予防も歯並びに影響?セルフケアの重要性

🪥 むし歯による早期喪失がスペースを潰す

「乳歯はいずれ抜けるから虫歯になっても大丈夫」と思われがちですが、それは大きな誤解です。特に霊長空隙や歯列の形成において、**乳歯は“永久歯が正しく並ぶためのガイド役”**を果たしています。

🦷 虫歯の早期進行による影響:

- 乳歯が虫歯で早く抜けてしまうと、その後ろの歯(乳臼歯や6歳臼歯)が前に倒れてくる

- その結果、本来永久歯が生えるべきスペース=霊長空隙がつぶされてしまう

- 永久歯が正しい位置に生えられず、叢生や不正咬合の原因に

特に、乳犬歯や乳臼歯の虫歯・早期脱落は、霊長空隙の欠失と直結します。歯の健康は、見た目や痛みの問題だけでなく、将来の歯並びにも直結するということを意識しましょう。

💧 フッ素・歯磨き・定期検診で歯の健康を守る

霊長空隙や理想的な歯並びを守るためには、むし歯にならないこと=歯の寿命を全うさせることが大前提です。そこで大切なのが、毎日のセルフケアと定期的な歯科のフォローアップです。

✅ 家庭でできるセルフケア:

- 毎食後の歯みがきを習慣化(仕上げ磨きは10歳頃まで継続を)

- フッ素入り歯みがき粉を使用して再石灰化を促進

- 寝る前の歯みがきは特に丁寧に。できればデンタルフロスも併用

✅ 歯科医院での予防管理:

- 3〜6ヶ月ごとの定期検診

- フッ素塗布やシーラント処置でむし歯予防を強化

- 歯の溝や隙間など、虫歯リスクが高い部位の重点管理

さらに、乳歯が虫歯になっても、すぐに抜かず保存的に管理することで、霊長空隙の保持や永久歯の位置確保が可能になります。

つまり、霊長空隙という自然なスペースを守るには、**日々の歯の健康管理こそが“最初の予防矯正”**ともいえるのです。虫歯予防=歯並び予防という視点を、ぜひ家庭でも取り入れてみてください。

🤔 よくある質問(Q&A)

❓ 霊長空隙がないと絶対矯正が必要?

必ず矯正が必要になるわけではありません。

霊長空隙がない=必ず歯並びが乱れる、というわけではありませんが、永久歯が生えるスペースが不足している可能性が高くなるため注意が必要です。

✅ 矯正が不要なケース例:

- 顎の成長が良好で、永久歯の萌出に十分なスペースがある

- 噛み合わせに問題がなく、歯並びも整っている

- 定期検診で問題が見られない

❗ 一方で以下の場合は、早めの矯正相談が推奨されます:

- 前歯が重なって生えている(叢生)

- 噛み合わせにズレがある

- X線でスペース不足が確認された

矯正が「絶対」ではなくても、事前のチェックと早期対応が将来の負担を軽くするカギになります。

❓ 霊長空隙は永久歯が生えてからも見える?

霊長空隙は、永久歯が生えそろう頃には消失します。

霊長空隙は乳歯列期にのみ見られる、**「一時的な成長のためのスペース」**です。永久歯が生えてくると、そのスペースを使って歯が並ぶため、自然に隙間は閉じていきます。

🦷 つまり、霊長空隙がなくなる=永久歯が適切に並んでいる兆候でもあります。

ただし、永久歯が生えたあとも歯が重なっていたり、噛み合わせに異常がある場合は、矯正の検討が必要となります。

❓ 他の子よりすき間がないけど大丈夫?

年齢と発育の段階によって異なるため、単純な比較だけで判断しないことが大切です。

例えば、同じ年齢でも、

- 顎の成長スピード

- 遺伝的な骨格の違い

- 指しゃぶり・口呼吸などの癖の有無

によって、霊長空隙の大きさには個人差があります。

📌 すき間がまったくない・歯が窮屈そうに並んでいる場合は要注意。

この場合は、永久歯のスペースが確保できていない可能性があるため、一度歯科医院で相談することをおすすめします。必要に応じてレントゲンや模型を使い、将来の歯列の変化を予測できます。

📘 まとめ|霊長空隙は将来の歯並びを守る“天然の矯正装置”

霊長空隙は、乳歯列期に自然に見られるすき間であり、**永久歯がきれいに並ぶための“準備スペース”**として、とても大切な役割を果たしています。

このすき間があることで、叢生や不正咬合といった歯並びのトラブルを予防し、正常な噛み合わせの形成をサポートしてくれるのです。まさに、**成長に合わせて働く“天然の矯正装置”**といえるでしょう。

✅ 正しく生え変わるための“準備スペース”

霊長空隙は、乳歯よりも大きい永久歯がスムーズに生えるために必要不可欠。

このスペースがないと、歯が重なってしまったり、前後左右にズレて不正咬合の原因となることもあります。

✅ 定期的なチェックと生活習慣の見直しで整う

霊長空隙の有無や歯列の状態は、3〜6歳頃から定期的に確認していくことが理想的です。

また、「よく噛む食事」「鼻呼吸」「指しゃぶりの卒業」など、日常生活の積み重ねが歯並びを左右するということも忘れてはいけません。

江戸川区篠崎でお子さまの歯並びを守る!霊長空隙のチェックは当院へ

お子さまの歯並び、気になりませんか?霊長空隙とは、乳歯が生えそろった時期に見られる自然なすき間で、永久歯が正しく生えるために重要な役割を果たします。この空隙がないと、将来的に歯がデコボコに並ぶ「叢生」や噛み合わせの異常につながることも。

江戸川区篠崎の当院では、お子さまの歯並びを専門的にチェックし、必要に応じたアドバイスや予防的なケアを提供しています。顎の成長をサポートする食事指導や、矯正のタイミングについても丁寧にご説明。お子さまの健康な歯並びを守るために、ぜひ一度ご相談ください!

【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。