- 1. 【🎥】白板症はがんの前兆?口腔内に現れる白い斑点の原因と対策

- 2. 🧠白板症の基礎知識

- 2.1. 🩺白板症とは?医学的な定義と特徴

- 2.2. 📍なぜ“拭っても取れない白い斑点”ができるのか?

- 2.3. ⚠️白板症が「がん化」しやすい理由とは?

- 2.4. ⚠️がん化の確率

- 2.5. 📍白板症ができやすい部位

- 2.6. 👨👩👦好発年齢と性別傾向

- 3. 🔍白板症の原因とリスク因子

- 3.1. 🚬喫煙・飲酒との関係

- 3.2. 🦷入れ歯や尖った歯の刺激も危険信号

- 3.3. 🧬全身疾患や免疫低下との関連

- 4. 👄症状チェック|白板症のサインに気づくには?

- 4.1. 📸見た目の特徴(均一型・非均一型)

- 4.2. 🔄白いだけで安心?見た目では判断できない危険性

- 4.3. 📅進行による変化:痛み・硬さ・赤みを伴う?

- 5. 🧪診断方法と検査の流れ

- 5.1. 🧫問診・視診・触診の重要性

- 5.2. 🔬組織検査(生検)でがん化の有無を確認

- 5.3. 🧍定期的な経過観察が必要なケースとは

- 6. 💉白板症の治療法と対応

- 6.1. ✂️外科的切除はいつ必要?

- 6.2. 💊薬物療法の可能性と限界

- 6.3. 📉刺激の除去だけで改善するケースも

- 7. 🧯がん化を防ぐためのポイント

- 7.1. 🛑「様子を見る」だけでは危険な場合

- 7.2. 🔁再発予防に重要な生活習慣の見直し

- 7.3. 🏥専門医との連携ががん予防の鍵

- 8. 🗺他の病変との違い

- 8.1. 🌿口腔扁平苔癬との違い

- 8.2. ⚖️カンジダ症や擦過性白斑との見分け方

- 8.3. 🧾症状が似ていても治療法はまったく異なる!

- 9. 👨⚕️白板症が疑われたらどうする?

- 9.1. 📞どこに相談すればいいのか?

- 9.2. 🏠地域の口腔外科・大学病院の受診ガイド

- 9.3. 📅定期検診での早期発見が命を守る

- 10. 🦷「こすっても取れない白い斑点」、それは白板症かもしれません。

- 11. 【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

- 12. 筆者・院長

🦷こすっても取れない“白い斑点”に要注意――それは白板症かもしれません。

口腔内に現れる白い病変の中でも、「白板症(はくばんしょう)」は前がん病変の一つとされ、放置するとがんに進行するリスクがあります。

痛みがないからと見過ごされがちですが、見た目だけでは判断できず、正確な診断と経過観察が重要です。

この記事では、白板症の症状・原因・検査・治療法について、口腔外科の視点からわかりやすく解説します。早期発見・早期治療のために、ぜひ最後までお読みください。

【🎥】白板症はがんの前兆?口腔内に現れる白い斑点の原因と対策

🧠白板症の基礎知識

🩺白板症とは?医学的な定義と特徴

白板症(はくばんしょう)は、口腔粘膜に現れる「拭っても取れない白い斑点(白斑)」を特徴とする疾患で、前がん病変のひとつとされています。通常の炎症や擦過傷などと異なり、明確な原因がなく、持続的に残ることが特徴です。

日本口腔外科学会などでも、白板症はがん化のリスクを有する粘膜異常として扱われており、注意深い経過観察と早期の対処が必要です。

📍なぜ“拭っても取れない白い斑点”ができるのか?

白板症の白い斑点は、粘膜の角化異常によって生じます。たとえば、歯の尖った部分や合っていない入れ歯による慢性的な物理的刺激が原因となることがあり、粘膜が防御反応として角質を厚くすることで白く変化します。

また、喫煙や飲酒の習慣、口腔内の不衛生もリスク因子として知られており、粘膜細胞の異常な増殖を引き起こす原因となる場合があります。

⚠️白板症が「がん化」しやすい理由とは?

白板症の怖さは、その一部が口腔がんに進行する可能性がある点です。特に、以下のような特徴を持つ白板症は、がん化リスクが高いとされています。

- 非均一型白板症(表面がザラザラ・硬い・赤みがある)

- 舌の側面や口底にできるもの

- 高齢者や長年喫煙している人に多い

初期には自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことも。

そのため、医師による**早期診断・定期的な経過観察・必要に応じた組織検査(生検)**が非常に重要です。

⚠️がん化の確率

- 白板症ががんに移行する確率は日本で約6~9%、

- 欧米では**5~17%**と報告されています。

📍白板症ができやすい部位

- 日本人で最も多いのは歯肉。

- 次いで舌・頬粘膜に多く、その他の部位でも発症します。

👨👩👦好発年齢と性別傾向

- 発症は50代が最も多く、

- 性別では男性が女性の約2倍の頻度で見られます。

🔍白板症の原因とリスク因子

🚬喫煙・飲酒との関係

白板症の発症には、喫煙と飲酒が大きく関係しています。

特にタバコの煙に含まれる発がん性物質は、口腔粘膜に長時間ダメージを与え、細胞の異常な増殖を引き起こすリスクがあります。喫煙歴が長いほど、白板症の発症率とがん化リスクは高まるとされています。

また、アルコールの分解産物であるアセトアルデヒドも粘膜に有害であり、飲酒と喫煙を併用している人は特に注意が必要です。

「白い斑点が気になる」「違和感がある」という方で喫煙・飲酒の習慣がある場合は、早めの歯科受診をおすすめします。

🦷入れ歯や尖った歯の刺激も危険信号

白板症は、物理的な刺激によっても引き起こされます。

例えば、合わない入れ歯、尖った歯、銀歯の段差、虫歯による鋭利な歯面などが口腔内の特定の部位を慢性的にこすることで、粘膜に白斑ができる原因となります。

特に同じ場所に白い斑点が繰り返し現れる場合は、刺激性白板症の可能性があります。この場合、原因となる刺激を取り除くことで改善することもありますが、経過を見ながらがん化の可能性も常に念頭に置く必要があります。

🧬全身疾患や免疫低下との関連

白板症の発症には、全身の健康状態も関係しています。

糖尿病、貧血、ビタミン欠乏、自己免疫疾患などがあると、口腔粘膜のバリア機能が低下し、白板症を含む粘膜疾患にかかりやすくなる傾向があります。

また、加齢やストレスによる免疫力の低下もリスク因子です。さらに、HIV感染症など免疫不全を伴う病気では、白板症だけでなく、より重篤な病変を伴うこともあります。

このように、白板症は単なる口の中の白い斑点ではなく、体全体の健康状態を映すサインとなる場合もあるのです。

👄症状チェック|白板症のサインに気づくには?

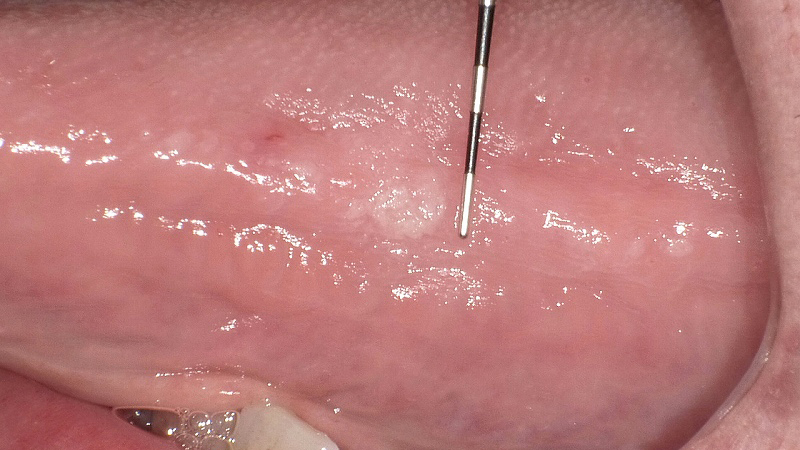

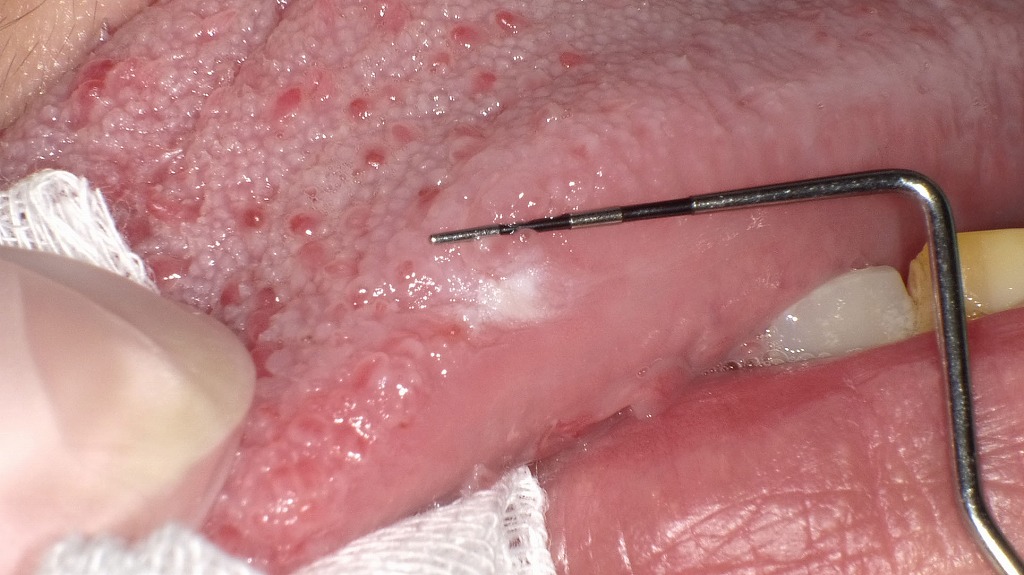

📸見た目の特徴(均一型・非均一型)

白板症は一見シンプルに見える**“白い斑点”**ですが、見た目の違いによってリスクが変わります。大きく分けて以下の2タイプがあります。

- 均一型(ホモタイプ)

表面が平滑で、一様に白く広がっている状態。がん化のリスクは比較的低いとされますが、油断は禁物です。 - 非均一型(ノンホモタイプ)

表面がザラザラしていたり、ひび割れ、赤みや硬さを伴うことがあるタイプ。がん化リスクが高いため、早期の対応が必要です。

鏡でよく見ないと気づかないこともあるため、定期的な歯科健診での早期発見が大切です。

均一型(ホモタイプ)頬粘膜に出来た白板症

横方向が2cm5mmの不整形な長方形の形をしています。少し盛り上がったようにも見えます。

白い部分を擦っても取れません。 痛みを感じることはないので歯科医院で初めて発見されることがほとんどです。

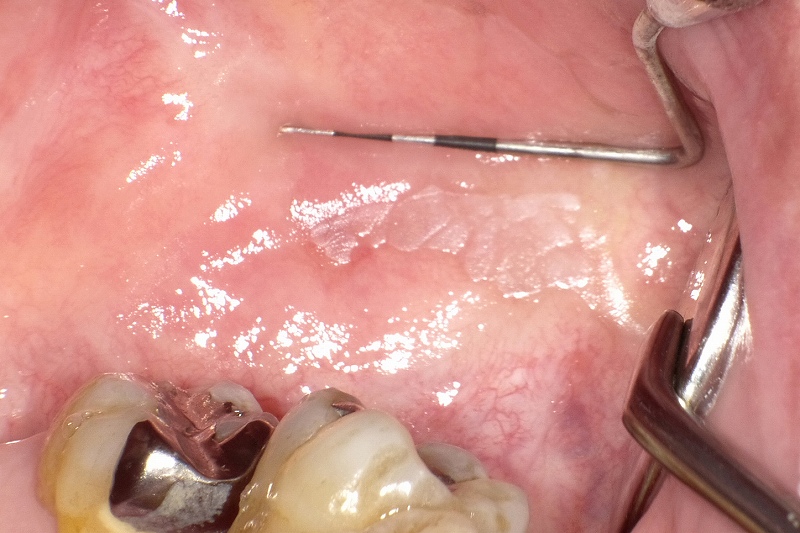

非均一型(ノンホモタイプ)上顎口蓋粘膜に出来た白板症

この写真は上顎口蓋粘膜にできた白斑症です。不整形で白さが際立っています。

このように白く見えるのは角化層が厚くなったからで、擦っても撮ることはできません。

🔄白いだけで安心?見た目では判断できない危険性

白板症の恐ろしさは、「痛みがないから大丈夫」と見過ごされてしまう点にあります。

たとえ小さな白い斑点であっても、見た目だけでは良性か悪性かの判断はできません。

また、見た目が似ていてもカンジダ症や擦過性白斑など他の疾患との区別がつきにくいため、歯科医による専門的な診断が不可欠です。

がん化の前兆を見逃さないためにも、「白い=問題なし」という自己判断は危険です。

📅進行による変化:痛み・硬さ・赤みを伴う?

初期の白板症は無症状であることが多く、自覚しづらいのが特徴です。

しかし、進行すると以下のような変化が現れることがあります。

- 表面が硬く、盛り上がるように変化

- **赤み(紅斑)**を伴う部分が混在

- 食事や会話でしみたり、痛みを感じるようになる

これらの症状が現れた場合、白板症が非均一型に変化しつつある可能性もあるため、速やかな精密検査が推奨されます。

🧪診断方法と検査の流れ

🧫問診・視診・触診の重要性

白板症の診断では、まず問診・視診・触診が基本となります。

医師は、症状の経過や生活習慣(喫煙・飲酒の有無)、違和感や痛みの有無などを問診で確認します。

そのうえで、**目視(視診)と指先で触れる(触診)**ことで、白斑の広がりや硬さを確認します。

とくに、「非均一型」でザラザラ・隆起・赤みなどがある場合は、がん化リスクが高い兆候と判断され、追加の検査が検討されます。

🔬組織検査(生検)でがん化の有無を確認

白板症の診断で最も重要なのが、**病変部の一部を採取して行う「組織検査(生検)」**です。

見た目では良性か悪性かを見極めることは困難なため、顕微鏡で粘膜細胞の状態を確認し、異形成(がんの前段階)やがん細胞の有無をチェックします。

特に、以下のような症状がある場合は生検が推奨されます:

- 病変が大きい・急に広がった

- 硬くて盛り上がっている

- 赤みやただれを伴う

- 痛みや出血がある

組織検査は局所麻酔で短時間で行える処置であり、体への負担も少ない検査です。

🧍定期的な経過観察が必要なケースとは

組織検査の結果、がんや高度な異形成が認められない場合でも、白板症と診断された方は**「経過観察」が必要**です。

なぜなら、初期には良性でも、時間とともにがん化に進行することがあるためです。

特に、以下のケースでは定期的な通院が推奨されます:

- 非均一型白板症と診断された

- 喫煙や飲酒の習慣が続いている

- 加齢・全身疾患などで免疫が低下している

医師の指導のもと、定期的な再診と写真記録などで、白斑の変化を観察することで、がん化の早期発見につながります。

💉白板症の治療法と対応

✂️外科的切除はいつ必要?

白板症の治療でがん化のリスクが高いと判断された場合、最も確実な方法は**外科的切除(手術による切除)**です。

特に以下のような特徴がある場合、切除が強く推奨されます。

- 非均一型や隆起を伴う病変

- 組織検査で異形成(前がん状態)があると診断された場合

- 長期間変化が見られず、徐々に拡大している

切除は通常、局所麻酔下で行われ、入院の必要はないケースが多いです。

摘出した組織は改めて病理検査に回され、がんの有無を最終的に判断します。

💊薬物療法の可能性と限界

白板症は薬で治すことが難しい病気ですが、免疫調整剤やビタミン剤、ステロイド含有軟膏などが併用されることもあります。

ただし、薬だけで白斑が消えることはほとんどなく、対症療法にとどまることが多いのが現状です。

また、カンジダ菌の関与が疑われる場合には抗真菌薬を併用するケースもありますが、あくまで補助的な位置づけです。

そのため、薬物療法は外科処置が難しい場合や、経過観察中のサポートとして使われることが一般的です。

📉刺激の除去だけで改善するケースも

白板症の中には、物理的刺激を取り除くだけで自然に改善するタイプもあります。

例えば、以下のようなケースです:

- 合わない入れ歯を調整・作り直した

- 尖った歯や被せ物を滑らかに削合した

- 喫煙を中止した(禁煙)

これらの対応により、粘膜へのダメージが軽減され、白斑が薄くなったり消失したりすることもあります。

ただし、このような改善が見られたとしても、がん化のリスクがゼロになるわけではないため、必ず経過観察を継続することが大切です。

🧯がん化を防ぐためのポイント

🛑「様子を見る」だけでは危険な場合

白板症は一見、無害に見えることも多いため「しばらく様子を見よう」と考えてしまいがちです。

しかし、白板症の一部は時間とともにがん化する可能性があり、特に非均一型や赤み・硬さを伴うタイプはそのリスクが高いとされています。

「見た目が変わってきた」「痛みや出血がある」などの変化があった場合は、すぐに歯科または口腔外科を受診することが大切です。

自己判断での放置は、口腔がんの早期発見の機会を逃す原因になります。

🔁再発予防に重要な生活習慣の見直し

白板症の再発や悪化を防ぐためには、日常生活の中でのリスク因子を減らすことが重要です。

具体的には以下のような習慣の見直しが効果的です:

- 🚭 禁煙:最も確実なリスク低減方法の一つ

- 🍶 節酒:大量飲酒は粘膜の抵抗力を弱めます

- 🪥 口腔内の清潔維持:毎日の丁寧な歯磨き、定期的なプロフェッショナルケア

- 🦷 義歯や被せ物の見直し:粘膜への物理的刺激を排除

こうした習慣改善により、新たな白斑の発生や再発のリスクを大幅に下げることができます。

🏥専門医との連携ががん予防の鍵

白板症は、定期的な経過観察と専門的な判断が不可欠な疾患です。

一般歯科では判断が難しい場合もあるため、口腔外科や大学病院などの専門医との連携が重要になります。

特に以下のようなケースでは、早めの紹介が推奨されます:

- 組織検査で異形成が認められた

- 病変が長期間改善しない

- 患者が高リスク(喫煙歴・高齢・全身疾患あり)

また、医療機関によっては写真記録やマッピングによる経過観察を行っており、これにより変化を早期に発見して適切な対処が可能になります。

🗺他の病変との違い

🌿口腔扁平苔癬との違い

口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)は、口腔内にレース模様のような白い線状の病変が現れる自己免疫性疾患です。

白板症との大きな違いは、炎症反応を伴いやすく、痛みやヒリつきを感じることが多い点です。

一方、白板症は初期には痛みを伴わないことが多く、白斑が一様または不規則に広がることが特徴です。

また、扁平苔癬は頬の内側や舌に左右対称に出現する傾向があり、これも白板症との鑑別ポイントになります。

⚖️カンジダ症や擦過性白斑との見分け方

白い病変の代表的な鑑別疾患として、口腔カンジダ症や擦過性白斑があります。

- カンジダ症:真菌(カビ)の一種であるカンジダによる感染症。白い膜状の付着物はガーゼで拭うと取れるのが特徴です。痛みや違和感を伴うことも多く、免疫力の低下時に発症しやすい傾向があります。

- 擦過性白斑:歯ブラシの摩擦や頬を噛むなどの物理的刺激で一時的にできる白い斑点。原因が除かれると数日以内に自然に消失するため、経過観察で判断可能です。

白板症は、これらとは異なり、擦っても取れず、長期間持続します。自己判断が難しいため、専門医による確定診断が重要です。

🧾症状が似ていても治療法はまったく異なる!

口の中に白い斑点がある場合、見た目が似ていても原因・対処法がまったく異なるため、注意が必要です。

- カンジダ症 → 抗真菌薬で治療

- 擦過性白斑 → 原因刺激を除去して経過観察

- 扁平苔癬 → ステロイド軟膏や全身治療

- 白板症 → がん化の可能性があるため、生検と経過観察が必要

このように、「ただの白いできもの」と思っていても、放置すると取り返しがつかなくなるケースもあるのです。

白い変化を見つけたら、早めに歯科・口腔外科を受診することが、正確な診断と適切な対応につながります。

👨⚕️白板症が疑われたらどうする?

📞どこに相談すればいいのか?

口の中に白い斑点がこすっても取れないものがある、または長く治らない違和感がある場合は、まずはかかりつけの歯科医院に相談しましょう。

一般の歯科でも白板症の可能性を見極める初期診断が可能です。

もし歯科医師がより詳しい検査や診断が必要と判断した場合は、口腔外科への紹介を受ける流れとなります。

気になる症状があるのに受診を先延ばしにすることは、がんの早期発見のチャンスを逃す原因になります。

🏠地域の口腔外科・大学病院の受診ガイド

白板症の確定診断や治療を行うには、専門性の高い口腔外科のある医療機関の受診が安心です。

以下のような施設がおすすめです:

- 🏥 大学病院の口腔外科・歯科口腔外科

- 🏥 がん診療連携拠点病院の歯科・口腔外科

- 🏥 地域の口腔外科専門医が在籍するクリニック

紹介状があるとスムーズに受診できるため、かかりつけ医からの紹介を通じての受診がおすすめです。

特に異形成の疑いがある場合や、がん化リスクが高いと判断されたケースでは、組織検査や切除治療ができる体制が整っている施設が望ましいです。

📅定期検診での早期発見が命を守る

白板症は初期のうちに見つけて対処すれば、がん化を防げる可能性が非常に高い病変です。

だからこそ重要なのが、定期的な歯科検診です。

特に以下のような方は、定期検診でのチェックが強く推奨されます:

- 🚬 喫煙・飲酒の習慣がある

- 🦷 義歯や詰め物が多い

- 🧓 高齢で粘膜の変化に気づきにくい

歯科医院では、口腔内全体の状態をプロの目でチェックしてもらえるため、「見えにくい場所の白斑」や「違和感がない変化」も早期に発見できます。

自覚症状がなくても、定期的な予防受診が健康を守る第一歩となります。

🦷「こすっても取れない白い斑点」、それは白板症かもしれません。

白板症は、がん化のリスクがある前がん病変です。見た目では判断が難しく、放置は危険な場合もあります。

当院(江戸川区篠崎)では、**白板症の早期発見と専門的な診断・検査(視診・触診)**に対応しています。

「白いできものが気になる」「長引く違和感がある」という方は、お気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎で白板症の診断をご希望の方は、当院へ。あなたの不安に丁寧に寄り添います。

【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。