- 1. 【🎥42秒 】放っておくと危険!歯根嚢胞の早期発見と正しい対処法

- 2. 📌 歯根嚢胞の基本知識

- 2.1. 🧠 歯根嚢胞とは?定義と特徴

- 2.2. 🩻歯根嚢胞のレントゲン写真

- 2.3. 📊 なぜ「のう胞」ができるの?|発症メカニズム

- 2.4. 👄 発症しやすい年齢や歯の位置

- 3. 🔍 歯根嚢胞の原因とは?

- 3.1. 🦠 虫歯や根管治療後の感染

- 3.2. 💥 外傷や歯根破折によるもの

- 3.3. ⚠️ 詰め物・被せ物の不適合から起こる場合

- 4. 🩺 歯根嚢胞の症状

- 4.1. 🤕 初期は無症状?気づかれにくい理由

- 4.2. 📈 進行するとどうなる?腫れ・痛み・膿

- 4.3. 🧟 歯ぐきに瘻孔(フィステル)ができることも

- 5. 📸 診断方法

- 5.1. 🦷 レントゲン検査とCTスキャンでの診断

- 5.2. 🔬 歯科医が確認するポイント

- 5.3. 💡 他の疾患との見分け方

- 6. 🛠 治療法の選択肢

- 6.1. 🧼 根管治療(再根管治療)で治す方法

- 6.1.1. ◾根管治療の流れ

- 6.1.2. 🩻歯根嚢胞を根管治療で治したレントゲン写真

- 6.2. 🔪 歯根端切除術とは?手術の流れとリスク

- 6.2.1. 🩻歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術のレントゲン写真

- 6.3. 👨⚕️ 歯根のう胞摘出術(摘出のみで治癒を目指す)

- 6.4. 🩹 治療後の経過観察と予後

- 6.5. 🔪 急性症状には歯茎の切開排膿

- 7. 🦷大臼歯の根管治療が困難な5つの解剖学的要因

- 7.1. 🌀大臼歯の根管治療が難しい解剖学的理由

- 8. 🚫 歯根嚢胞を「切らずに治す」選択肢とは?

- 8.1. 🦷 MTAを用いた精密根管治療

- 8.2. 💉 抗生物質やレーザー治療の限界と可能性

- 8.3. 🧪 再発リスクを低く抑えるには?

- 9. 🔁 再発する場合の対応策

- 9.1. 🧱 なぜ再発する?原因と見直しポイント

- 9.2. 🏥 抜歯が避けられないケース

- 9.3. 🔄 インプラントやブリッジとの比較

- 9.3.1. ◾ インプラント

- 9.3.2. ◾ ブリッジ

- 10. 💬 患者さんによくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓ 放置するとどうなる?

- 10.2. ❓ 痛みがないのに治療すべき?

- 10.3. ❓ 治療にかかる期間と費用は?

- 10.3.1. ✅ 根管治療(再根管治療)

- 10.3.2. ✅ 歯根端切除術・のう胞摘出術

- 11. 🌿 予防と早期発見のために

- 11.1. 🪥 定期健診でのチェックポイント

- 11.2. 🧴 自宅でできる口腔ケアの工夫

- 11.3. 👩⚕️ 根管治療後のメンテナンスが鍵

- 12. 🏁 まとめ|歯根嚢胞の早期発見・治療が未来の健康を守る

- 12.1. ✅ 放置せず、適切な治療を選ぼう

- 12.2. 📞 気になる症状があれば歯科へ相談を

- 13. 江戸川区篠崎で歯の根の違和感や歯ぐきの腫れが気になる方へ

- 14. 【動画】歯茎の出来物、フィステル、口内炎、口腔癌の見分け方

- 15. 筆者・院長

「歯ぐきが腫れている気がするけど、痛くないから放っておいても大丈夫…?」

実はそれ、「歯根嚢胞(しこんのうほう)」という病気かもしれません。

歯根嚢胞は、歯の根の先に膿がたまり袋状に広がる病変で、初期は自覚症状がなく、気づいたときには骨が溶けていることもあります。

この記事では、歯根嚢胞の原因・症状・治療法から再発予防まで、江戸川区篠崎の歯科医がわかりやすく解説します。

【🎥42秒 】放っておくと危険!歯根嚢胞の早期発見と正しい対処法

📌 歯根嚢胞の基本知識

🧠 歯根嚢胞とは?定義と特徴

歯根嚢胞(しこんのうほう)とは、歯の根の先端(根尖)付近にできる膿の袋のことを指します。これは、主に歯の神経が死んでしまった後に感染が起きることで発生します。膿の袋の内部には、膿(うみ)や細菌、壊死組織などがたまっており、進行すると顎の骨を溶かしてしまうこともあります。

一般的に良性の病変ですが、放置すると腫れや痛み、歯の動揺、さらには顔の変形を引き起こすこともあるため、早期発見・早期治療が大切です。

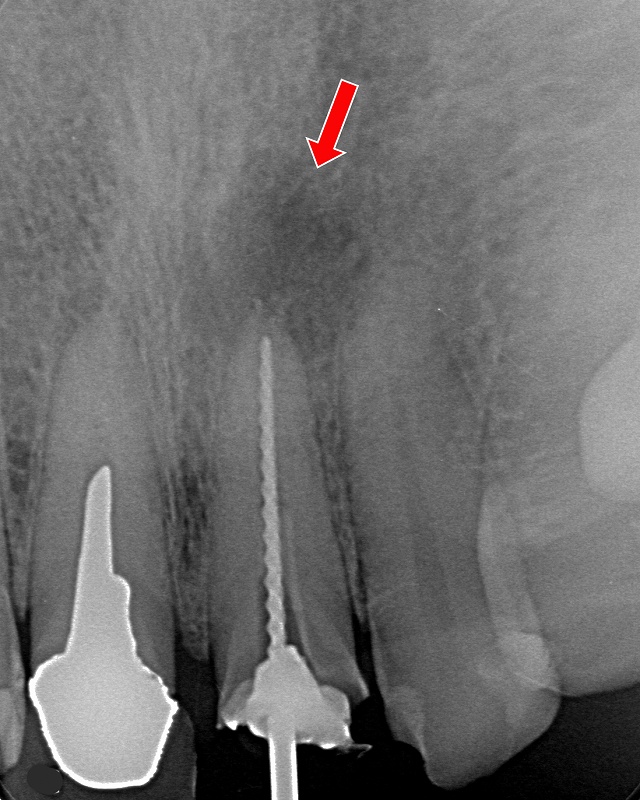

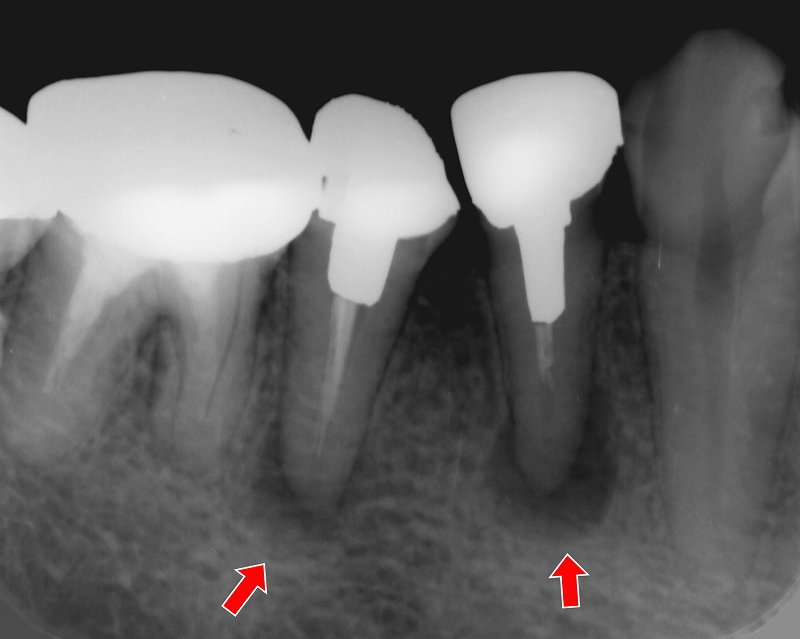

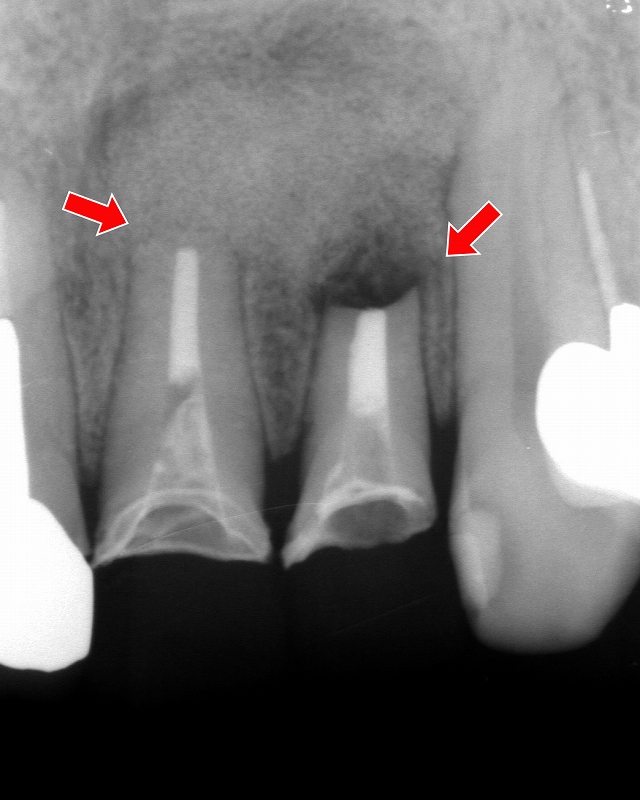

🩻歯根嚢胞のレントゲン写真

歯根嚢胞の大きさは、米粒大から親指大を超える大きなものまで様々です。卵の大きさを超えるほどの大きな歯根嚢胞になると当該歯の抜歯も必要になることもあります。

中程度の歯根嚢胞

他医院にて前歯の根管治療後、差し歯にした症例です。歯根先端に中程度の歯根嚢胞が出来ています。

中程度の歯根嚢胞

他医院にて一度根管治療を受けていますが、中程度の歯根嚢胞が出来ました。再根管治療を行なっているレントゲン写真です。

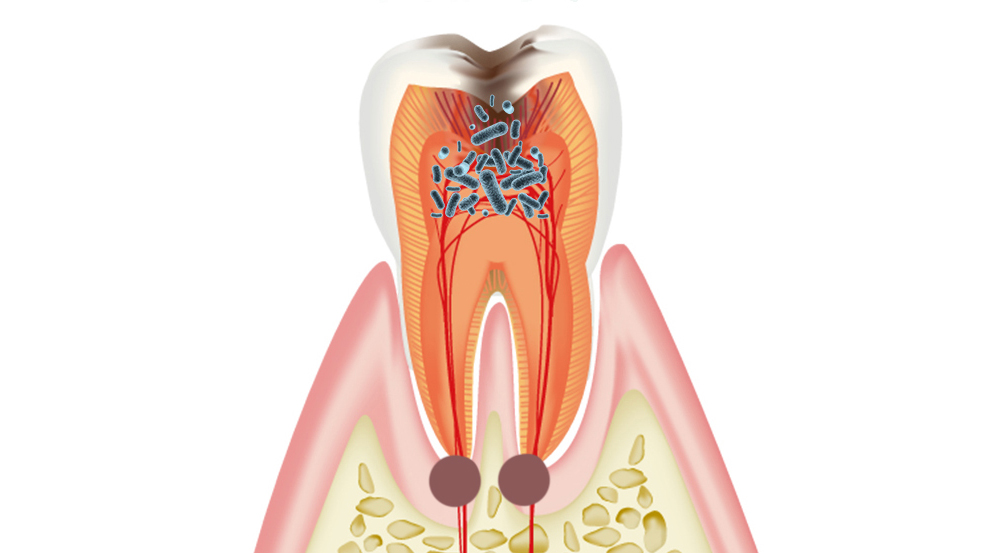

📊 なぜ「のう胞」ができるの?|発症メカニズム

歯根嚢胞ができる最大の原因は、根管内の細菌感染です。虫歯が進行して歯の神経(歯髄)が炎症を起こし、やがて壊死すると、細菌が歯の根の先にまで到達します。そこで免疫反応として体が膿をため込むようになり、炎症性の袋状構造(のう胞)が形成されるのです。

また、根管治療が不十分だった場合や、詰め物・被せ物の隙間から再感染した場合にも、嚢胞が再びできる可能性があります。

👄 発症しやすい年齢や歯の位置

歯根嚢胞はどの年齢層にも発症し得る疾患ですが、特に以下のような傾向があります:

- 30代〜60代の成人に多く見られる

- 過去に虫歯治療(根管治療)を受けた歯で発症しやすい

- 前歯〜小臼歯など、過去に外傷や治療歴のある歯でよく発生する

また、症状がないまま進行することも多く、レントゲン撮影で偶然見つかるケースも少なくありません。

🔍 歯根嚢胞の原因とは?

歯根嚢胞は「なぜできるのか?」という患者さんの疑問に対して、以下のような原因が考えられます。どれも歯の内部や根の先に細菌が侵入することが共通点です。

🦠 虫歯や根管治療後の感染

最も多い原因は、虫歯の放置によって歯の神経(歯髄)が壊死し、感染が根の先まで及ぶケースです。神経が死んでしまうと免疫反応が届きにくくなり、感染が持続して膿の袋=嚢胞が形成されてしまいます。

また、過去に受けた根管治療が不完全だった場合や、治療後に再感染した場合も、同じように歯根嚢胞が生じることがあります。治療済み=安全ではないという点に注意が必要です。

💥 外傷や歯根破折によるもの

転倒やスポーツ中の衝突などで歯をぶつけた経験がある方は要注意です。外傷によって歯の神経が死んでしまうことがあり、その結果として細菌感染が進行し、歯根嚢胞を引き起こすことがあります。

また、目に見えないほど小さな**歯根のヒビ(破折)**があると、そこから細菌が侵入し、嚢胞ができるケースもあります。違和感はあるのに原因がわからないときは、このような微細な外傷が関係していることも。

⚠️ 詰め物・被せ物の不適合から起こる場合

一見きれいに見える銀歯やセラミックの詰め物・被せ物の下で再感染していることがあります。わずかな隙間や劣化によって唾液中の細菌が入り込み、再度根の先まで感染が広がることで、歯根嚢胞が生じます。

特に、長期間メンテナンスを受けていない歯や、**痛みがないからと放置している古い補綴物(詰め物・かぶせ物)**には注意が必要です。

🩺 歯根嚢胞の症状

歯根嚢胞は静かに進行する疾患であるため、初期段階では見逃されがちです。しかし、気づいたときには顎の骨にダメージを与えていた…というケースも。以下に、段階ごとの症状を詳しく見ていきましょう。

🤕 初期は無症状?気づかれにくい理由

歯根嚢胞は初期にはほとんど症状が出ません。なぜなら、膿が歯の根の先端でゆっくりと溜まっていく過程では、神経がすでに壊死しており、痛みを感じにくいからです。

このため、多くの場合はレントゲン検査などの画像診断で偶然発見されることがほとんどです。症状が出てからでは病変が大きくなっていることもあるため、定期的な歯科健診が重要です。

📈 進行するとどうなる?腫れ・痛み・膿

嚢胞が大きくなると、以下のような明確な症状が現れます:

- 歯茎が腫れて押すと痛い

- 歯を叩くと響くような痛み(打診痛)

- 顔の片側が腫れることも

- 嚢胞内に溜まった膿が圧力を高め、自発的な痛みや違和感に発展

また、膿が歯茎の外へ出ようとするときに**自然排膿(膿が出る)**が起こり、口の中に苦味や悪臭を感じることもあります。

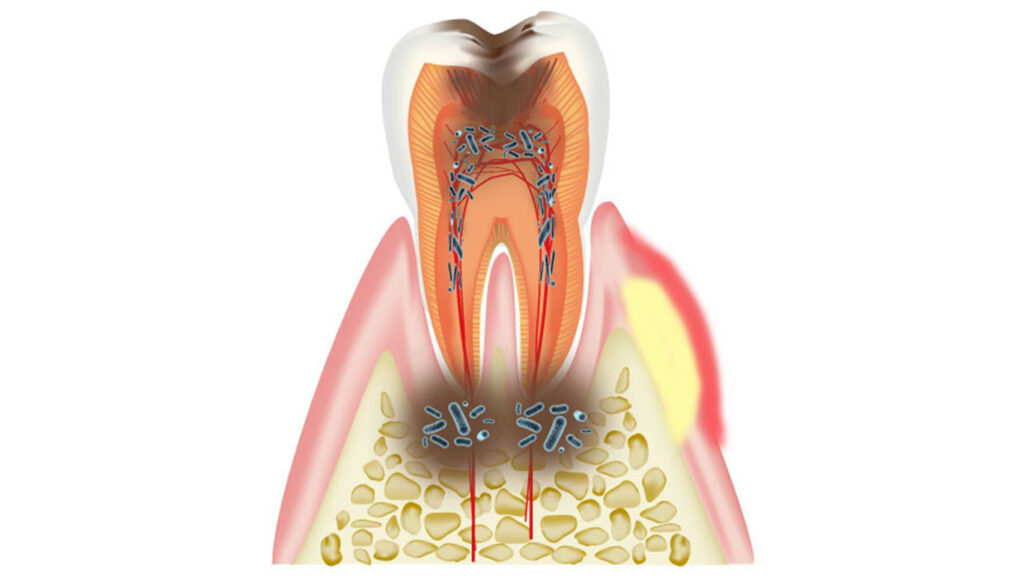

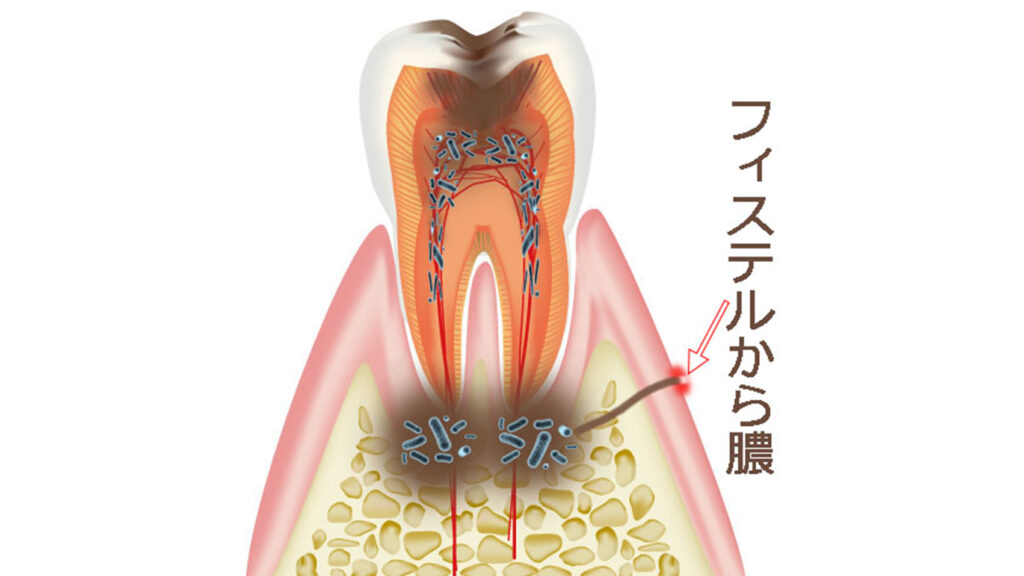

🧟 歯ぐきに瘻孔(フィステル)ができることも

さらに症状が進むと、歯ぐきに小さな穴のようなもの(瘻孔/フィステル)ができることがあります。これは体が自然に膿の出口を作ろうとする反応です。

- 瘻孔から膿が出るため、痛みが一時的に和らぐ

- しかし、嚢胞そのものは治っていないため、根本的な治療が必要

- この状態を長く放置すると、顎の骨にまで炎症が広がることも

このような慢性的で見落としやすいサインに注意し、気になる変化があれば早めに歯科医院を受診しましょう。

📸 診断方法

歯根嚢胞は目に見えない場所にできるため、正確な診断には画像検査と歯科医の専門的な判断が不可欠です。ここでは、診断に用いられる方法や、見逃さないためのポイントを詳しく解説します。

🦷 レントゲン検査とCTスキャンでの診断

歯根嚢胞の診断では、まず**デンタルレントゲン(X線)**が基本となります。レントゲン画像では、**歯の根の先に黒く抜けた影(透過像)**が見えるのが特徴です。

しかし、嚢胞の大きさや位置によっては**正確な情報が得にくいこともあるため、CTスキャン(歯科用CBCT)**が併用されることがあります。CTを使うと、以下のような詳細情報がわかります:

- 嚢胞の大きさや広がり

- 周囲の骨への影響

- 隣接する歯や神経との位置関係

CTは特に手術や精密治療が必要な場合に重要な判断材料となります。

🔬 歯科医が確認するポイント

診断時に歯科医が注目するのは、単に「膿の袋があるかどうか」だけではありません。以下のような点も総合的にチェックされます:

- 歯の打診痛や動揺の有無

- 歯の神経が生きているか(生活反応)

- 治療歴や外傷歴の有無

- 嚢胞内の膿の性状や出血の有無

特に重要なのは、現在の症状だけでなく、過去の治療履歴や全体の口腔環境も含めた診断です。

💡 他の疾患との見分け方

歯根嚢胞とよく似た症状や画像所見を持つ病変には、以下のようなものがあります:

- 歯根肉芽腫:嚢胞ほど膿がたまらず、組織の炎症性増殖が主体

- 歯根膿瘍(しこんのうよう):急性の膿のたまりで、強い痛みや腫れを伴う

- 歯原性腫瘍:まれに腫瘍性の病変が隠れていることも

これらの**鑑別診断(見分け)**を正確に行うため、**必要に応じて生検(組織検査)**が行われることもあります。

🛠 治療法の選択肢

歯根嚢胞の治療は、嚢胞の大きさ・位置・原因となった歯の状態によって異なります。可能であれば歯を残すことを前提に、段階的に治療が検討されます。以下に主な治療法をご紹介します。

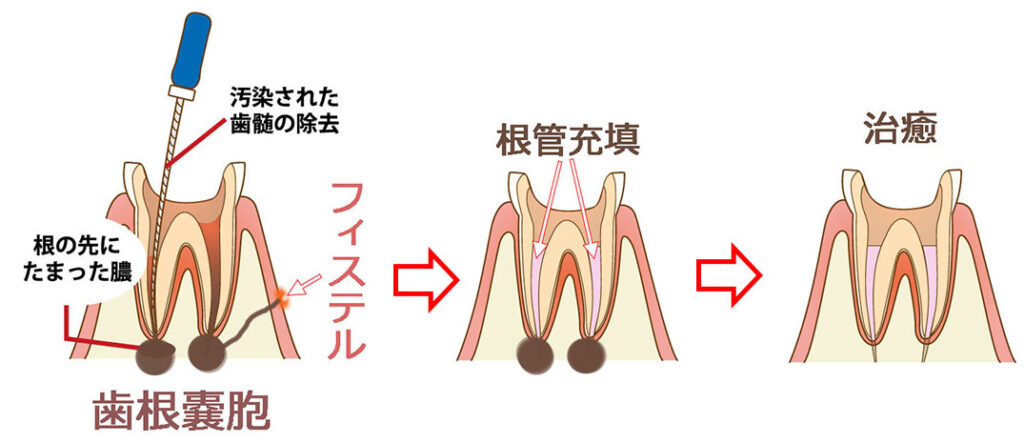

🧼 根管治療(再根管治療)で治す方法

嚢胞の原因が感染した歯の根であれば、まず**根管治療(神経の治療)**を行います。過去に治療した歯でも、再度内部を清掃・消毒する再根管治療によって嚢胞が縮小・消失することもあります。

再根管治療の流れ:

- 古い詰め物や根充剤の除去

- 細菌除去・消毒

- 新たな薬剤で密封

- 場合によってMTAセメントなどの高密閉性材料を使用

💡再治療で改善するケースも多く、歯を残したい方にとっては第一選択となります。

◾根管治療の流れ

STEP

根管拡大

細菌感染した根管壁をファイルという器具で徐々に掻き出していきます。ファイルは最初細いものから使い次第に太いサイズへとステップアップさせ、根管拡大を行います。

根管内を水酸化カルシウム製剤などの薬剤で殺菌し蓋をします。

STEP

根管内消毒

1週間に1回くらいの間隔で、根管から膿の臭いが無くなるまで薬剤で殺菌する根管治療を続けます。治療期間は長いケースだと6ヶ月に及び、治療回数は20回を超えることもあります。

イラストの様に歯根嚢胞からフィステルが形成されていれば、通常は痛みは起こりません。しかし、膿が常時排出されているために臭いが気になるかもしれません。

STEP

根管充填

根管内が無菌的状態になったらガッタパーチャーなどの薬剤で根管を密閉する根管充填を行います。根管充填がうまくいけば数ヶ月後にレントゲンを撮ると歯根嚢胞が消えていることを確認出来ます。

🩻歯根嚢胞を根管治療で治したレントゲン写真

中程度の歯根嚢胞であれば、根管治療で完治することも可能です。ただし、大臼歯では不可能な場合があります。

小臼歯の中程度の歯根嚢胞

下顎第一小臼歯、第二小臼歯の2本に中程度の歯根嚢胞が出来ています。

歯根嚢胞が消失

冠やメタルコアを外し、再根管治療を行ない、根管充填後のレントゲン写真です。歯根嚢胞が消えています。

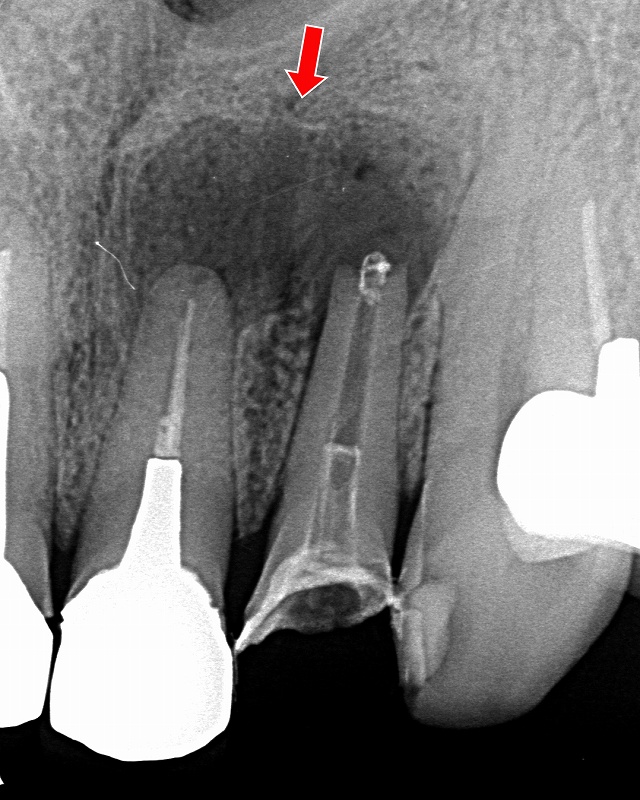

🔪 歯根端切除術とは?手術の流れとリスク

根管治療だけで改善が難しい場合、外科的アプローチとして「歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)」が検討されます。これは、歯の根の先端部分と嚢胞を外科的に切除する治療です。

手術の流れ:

- 局所麻酔をして、歯ぐきを切開

- 骨を少し削って嚢胞と歯根先端にアクセス

- 病変部を摘出し、歯根を削って閉鎖(逆根管充填)

⚠️リスクには以下があります:

- 周囲の歯や神経への影響

- 術後の腫れや痛み、まれに再発

- 骨が大きく欠損している場合、骨造成が必要になることも

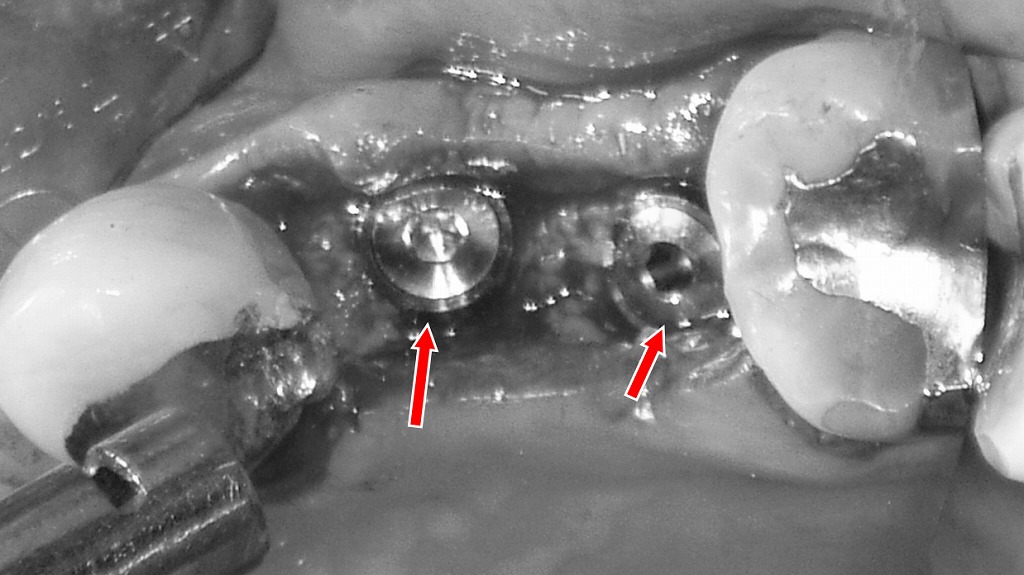

🩻歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術のレントゲン写真

大きな歯根嚢胞は根管治療では治癒しないことがあります。そのような時は歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術を行います。

大きい歯根嚢胞

大きな歯根嚢胞が2本の歯に跨って出来ています。再根管治療を行なった上、歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術を実施しました。

歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術

歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術で歯根嚢胞はほぼ消えています。

👨⚕️ 歯根のう胞摘出術(摘出のみで治癒を目指す)

嚢胞が非常に大きい場合や、周囲の骨への影響が強い場合には、**のう胞そのものを取り除く「のう胞摘出術」**が選択されることがあります。これは、歯の保存が難しいケースや、歯の根とは独立してのう胞が増殖しているような場合に有効です。一般的に、歯根端切除術を併用する必要があります。

術式の一例:

- 歯を抜かずに嚢胞部分のみを摘出

- 嚢胞が完全に取り除かれれば、自然に骨が再生していく可能性もあり

一方で、術後の骨欠損が大きい場合には再建治療が必要になることもあります。

🩹 治療後の経過観察と予後

治療後は、以下のような経過観察が大切になります:

- 定期的なレントゲン検査で嚢胞の縮小や消失を確認

- 再感染や再発がないかのチェック

- 必要に応じて歯ぐきや噛み合わせのメンテナンス

🔁再発リスクを下げるためには、

- 根管内部を完全に密封すること

- 日常の口腔ケアや定期検診を欠かさないことが大切です。

💡適切な治療を行えば、歯を残しながら完治する可能性も十分にあります。

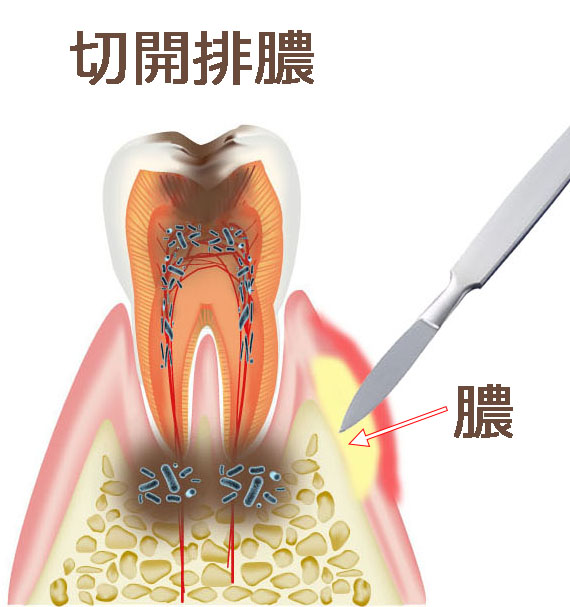

🔪 急性症状には歯茎の切開排膿

◾歯根嚢胞の急性化

虫歯で歯の神経が感染し、歯根嚢胞が出来て歯茎に膿が溜まり大きく腫れる急性症状が起きたら、局所麻酔をかけて歯茎を切開し排膿します。

膨らんだ歯茎を切開し、膿を出すことで強い痛みは引いてきます。同時に痛み止めや抗生物質などの薬を投与します。

切開排膿は、あくまでも一時的な応急処置なので、症状が安定したら根管治療や歯根嚢胞摘出手術、歯根端切除術など歯根嚢胞を治す治療が必要となります。

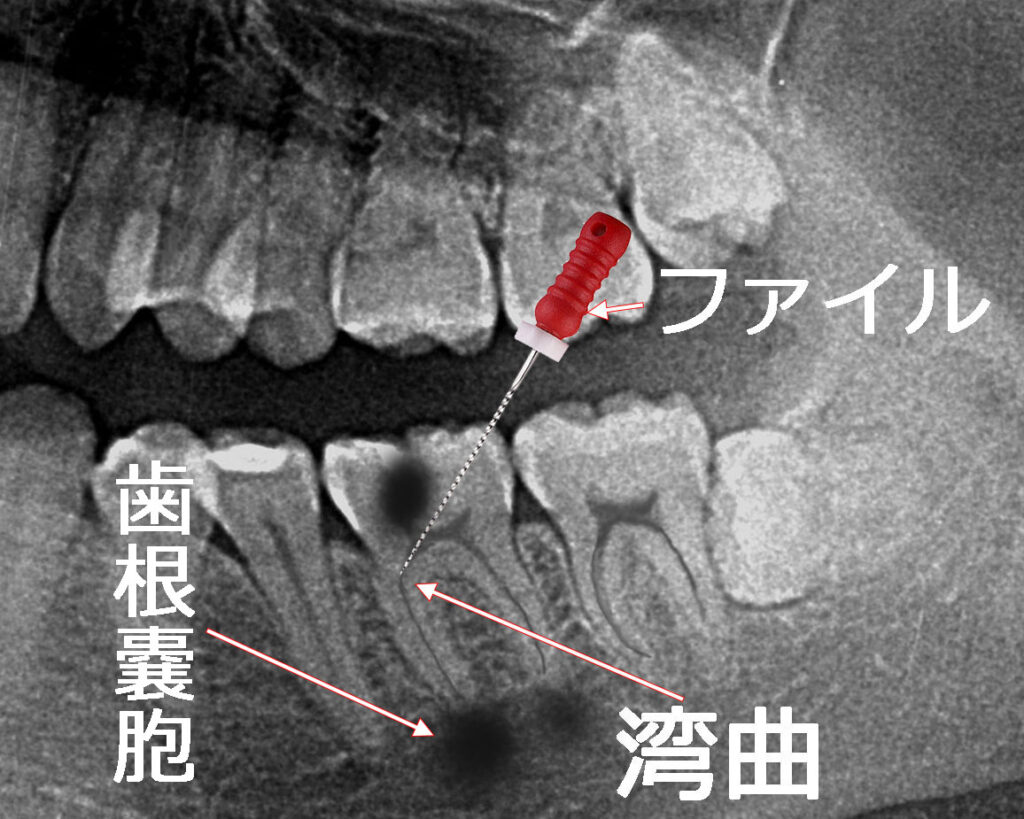

🦷大臼歯の根管治療が困難な5つの解剖学的要因

🌀大臼歯の根管治療が難しい解剖学的理由

① 湾曲根管

根管が湾曲しているとファイルが途中でぶつかってしまい根尖まで到達しません。根管治療の成功は根尖までファイルが届いて、感染している歯質を完全に除去出来るかにかかっています。

② 根管が細い

根管が細すぎて最も細いファイルさえも入らないことがあります。

③ 根管数が3本~4本

大臼歯の根管数は3本~4本です。すべての根管の治療が適切に行われないと歯根嚢胞が出来ることがあります。

④ 側枝がある

主要な根管以外に側枝と言って木の枝の様な細い根管が無数に存在しています。側枝にはファイルが入らないため薬によって殺菌します。

⑤ ファイルが入りづらい

奥歯になるほど治療器具のファイルが挿入しづらくなります。特に、奥側からファイルを挿入しなければならない近心根(口に近い側の根っこ)などは対合歯が邪魔になって挿入を難しくさせています。

🚫 歯根嚢胞を「切らずに治す」選択肢とは?

「できるだけ手術は避けたい」「歯を抜かずに治したい」――そう考える患者さんも多いはずです。現在の歯科治療では、マイクロスコープや先進材料を活用した非外科的治療によって、切らずに嚢胞を治癒に導く選択肢も広がってきています。

🦷 MTAを用いた精密根管治療

近年注目されているのがMTA(ミネラルトリオキサイドアグリゲート)セメントの使用です。MTAは以下のような特長があります:

- 高い封鎖性と抗菌性

- 根尖部の難治性病変にも有効

- 骨や歯根への再生誘導効果も期待される

🔍 この組み合わせにより、外科手術なしでも嚢胞が縮小・消失するケースもあります。

💉 抗生物質やレーザー治療の限界と可能性

一部の医院では、抗菌薬(抗生物質)やレーザーを併用する治療法も試みられています。

- 抗生物質:感染の一時的な鎮静化には有効だが、嚢胞自体を消す力はない

- レーザー治療:殺菌・消炎効果はあるが、完全な病変除去は困難

💡 これらは補助的な手段としては有用ですが、根本治療には根管治療が不可欠です。

🧪 再発リスクを低く抑えるには?

切らずに治療を成功させるためには、再発を防ぐ工夫が重要です。以下のポイントを押さえましょう:

- **精密な診査・診断**を行う

- 根管の形態を正確に把握し、感染源を完全除去

- MTAなどの封鎖性に優れた材料で確実に封鎖

- 治療後も定期検診とクリーニングで再感染を防止

🧠 医師の技術力に加え、治療後の管理と患者自身のケア意識も結果を大きく左右します。

🔁 再発する場合の対応策

「治療したのに、また腫れてきた…」「同じ歯に何度も膿がたまる…」

このような歯根嚢胞の再発は、決して珍しいことではありません。原因を明確にし、次の一手を選ぶことが大切です。

🧱 なぜ再発する?原因と見直しポイント

歯根嚢胞が再発する主な理由は、初回の治療で感染源が取り切れていないことにあります。特に以下のような点が見直しのポイントになります:

- 根管内に細菌が残っていた

- 根管の分岐部や湾曲部などに届いていなかった

- 根の先に小さなヒビや破折がある

- 被せ物や土台の適合不良から再感染

🔍 再治療では、原因を明確に特定することが再発予防の第一歩です。

🏥 抜歯が避けられないケース

残念ながら、歯の保存が難しい状況もあります。以下のような場合は、抜歯が選択されることもあります:

- 歯根が縦に割れている(歯根破折)

- 嚢胞が非常に大きく骨を溶かしている

- 繰り返す再発で周囲の歯や骨にも悪影響が出ている

⚠️ 無理に歯を残そうとすると、炎症の拡大や全身的な影響につながることもあるため、専門医と相談しながら冷静な判断が必要です。

🔄 インプラントやブリッジとの比較

抜歯後の選択肢としては、主にインプラント治療とブリッジ治療があります。それぞれにメリット・デメリットがあります:

◾ インプラント

- ✅ 隣の歯を削らずに済む

- ✅ 見た目や咬む力が自然

- ⚠️ 骨の状態や全身の健康状態によっては適応外

上顎4番・5番が欠損した部位に対し、インプラント治療で歯の機能回復を行った症例です。欠損状態では噛み合わせの乱れや骨吸収が進行する可能性がありますが、インプラント埋入により人工歯根を確実に固定し、周囲の歯を削らずに本来の噛む力を取り戻すことができます。術中写真では、適切な位置に埋入されたインプラント体が確認でき、今後は骨と結合することで安定した土台となり、最終的な被せ物で自然な咬合と見た目を回復していきます。

◾ ブリッジ

- ✅ 比較的短期間で治療可能

- ✅ 保険診療の選択肢もある

- ⚠️ 健康な歯を削る必要がある/支台歯に負担がかかる

💡「嚢胞を再発させず、長期的に口腔内を安定させる」という観点で、患者ごとの生活背景や予算、希望に応じた選択が求められます。

💬 患者さんによくある質問(Q&A)

歯根嚢胞について説明を受けても、「本当に治療が必要?」「このまま様子を見ても大丈夫?」といった疑問を抱く方は少なくありません。ここでは、患者さんから特に多く寄せられる質問にお答えします。

❓ 放置するとどうなる?

歯根嚢胞は自然には治りません。

初期は症状がなくても、時間の経過とともに以下のような悪化が起こる可能性があります:

- 嚢胞が大きくなり、顎の骨を吸収・破壊

- 歯の周囲に瘻孔(膿の出口)ができる

- 隣接歯や神経にも炎症が広がる

- まれに顔の腫れや発熱、全身症状を引き起こすことも

🔴「痛くないから様子見でいいだろう」は危険です。無症状でも進行する病変であることを理解し、早期の診断と治療が重要です。

❓ 痛みがないのに治療すべき?

はい、痛みがない=問題がない、ではありません。

歯根嚢胞は、神経がすでに壊死している場合が多く、痛みのセンサーが機能していない状態です。

歯科医院でレントゲンなどの画像検査によって発見された場合、

- 放置して悪化するリスクが高い

- 周囲の骨や歯に影響が及ぶ前に対処すべき

と判断されます。

🦷「まだ大丈夫」と思っているうちに、抜歯や手術が避けられなくなるケースもあるため、早めの対応をおすすめします。

❓ 治療にかかる期間と費用は?

治療内容によって大きく異なりますが、目安として以下の通りです:

✅ 根管治療(再根管治療)

- 回数:2〜4回(1〜2週間ごと)

- 費用:保険診療(数千円〜1万円程度)

- ※自由診療の精密治療では5万円〜15万円程度かかることも

✅ 歯根端切除術・のう胞摘出術

- 回数:1回の外科処置+数回の経過観察

- 費用:保険適用で1万円前後/自由診療では10万円〜

📝 治療費や期間は医院の方針や使用する材料によっても異なるため、事前にしっかり説明を受け、納得して治療を進めることが大切です。

🌿 予防と早期発見のために

歯根嚢胞は、発症してから気づくケースが多いですが、日頃のケアと定期的なチェックによって、早期発見・再発予防が可能です。

「治して終わり」ではなく、「その後も守る」ことがとても大切です。

🪥 定期健診でのチェックポイント

歯科医院での定期健診は、歯根嚢胞の早期発見の最大のチャンスです。以下のようなチェックが行われます:

- レントゲン検査による歯根や骨の状態確認

- 過去に治療した歯の確認(特に根管治療済みの歯)

- 歯ぐきの状態や膿の出口(瘻孔)がないかの観察

🔍 初期の嚢胞は自覚症状がほとんどないため、プロの目による定期チェックが欠かせません。

🧴 自宅でできる口腔ケアの工夫

歯根嚢胞の直接的な予防法はありませんが、虫歯や再感染のリスクを減らすことが重要です。毎日のセルフケアで以下を心がけましょう:

- 正しいブラッシング習慣を身につける(就寝前の丁寧な磨きが特に大切)

- 歯間ブラシやフロスを使うことで、根管に繋がる汚れを減らす

- 糖分の多い飲食の頻度を減らす

- 違和感を感じたら早めに受診するクセをつける

🪥 予防は地味でも、将来の大きな治療を避ける最大の武器です。

👩⚕️ 根管治療後のメンテナンスが鍵

歯根嚢胞の再発リスクが高いのは、すでに根管治療を受けた歯です。治療が成功しても、その後の管理が不十分だと再感染の可能性があります。

🔑 メンテナンスのポイント:

- かぶせ物や詰め物がしっかり合っているかを定期的にチェック

- 噛み合わせにズレがないか

- 根管治療を行った歯の定期レントゲン撮影(1〜2年ごと)

- 違和感や軽い腫れでもすぐ相談する習慣を持つ

📅 定期メンテナンスは「治療の仕上げ」であり、「再発防止の第一歩」です。

🏁 まとめ|歯根嚢胞の早期発見・治療が未来の健康を守る

歯根嚢胞は、気づかないうちに進行しやすい静かな病気です。しかし、適切な検査と治療によって、歯を残し、健康な口腔環境を維持することは十分に可能です。

だからこそ、「今は痛くないから大丈夫」と放置せず、早めに対応することが将来の自分を守るカギになります。

✅ 放置せず、適切な治療を選ぼう

- 歯根嚢胞は自然治癒しないため、診断がついた時点で治療を検討しましょう

- 早期であれば、再根管治療などの低侵襲な選択肢も可能です

- 病変が大きくなると、外科手術や抜歯を伴う治療が必要になるリスクが高まります

🔑 治療のゴールは、単に膿を取り除くことではなく、「再発しない、安心して生活できる状態」をつくることです。

📞 気になる症状があれば歯科へ相談を

- 歯ぐきの腫れや違和感

- 噛んだ時の軽い痛みや圧迫感

- レントゲンで黒い影を指摘された

こうしたサインは歯根嚢胞のはじまりかもしれません。

📍「江戸川区篠崎」で歯根嚢胞のご相談は、お気軽にご来院ください。

🦷 大切な歯を1本でも多く残すために——。

あなたの「今の判断」が、未来の口腔健康を守る第一歩になります。

江戸川区篠崎で歯の根の違和感や歯ぐきの腫れが気になる方へ

歯根嚢胞(しこんのうほう)は、歯の根の先に膿がたまってできる袋状の病変で、虫歯や根管治療後の感染、歯根の破折などが原因です。初期はほとんど症状がなく、江戸川区篠崎の当院でもレントゲン検査で偶然発見されるケースが多く見られます。進行すると腫れや痛み、膿の出口(フィステル・瘻孔)ができることもあり、注意が必要です。

当院では歯を残すための根管治療や歯根端切除術に対応しています。適切に処置すれば歯を残せる可能性もあります。再発を防ぐには、精密な治療と定期的なメンテナンスが欠かせません。歯に違和感のある方は、お早めにご相談ください。

【動画】歯茎の出来物、フィステル、口内炎、口腔癌の見分け方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。