- 1. 🔍紅板症の基本情報

- 1.1. 📘紅板症とはどんな病気か

- 1.1.1. 🔴白板症との違い

- 1.1.2. ⚠️前がん病変としての位置づけ

- 1.2. 📈発症頻度と年齢・性別傾向

- 1.2.1. 👨中高年の男性に多い?

- 1.2.2. 👅発症部位:舌・口底・頬粘膜

- 2. 🧪原因とリスク要因

- 2.1. 🦠ウイルス感染やタバコとの関係

- 2.2. 💊慢性刺激(合わない義歯・詰め物)

- 2.3. 🧬全身疾患との関係(自己免疫疾患・栄養不良など)

- 3. ⚠️紅板症の症状と特徴

- 3.1. 👅見た目の特徴:赤く平滑・出血しやすい

- 3.2. 😷痛みや違和感があるケース

- 3.3. 📸セルフチェックのポイント

- 3.3.1. 🪞セルフチェックのやり方:

- 4. 🧫診断方法と検査の流れ

- 4.1. 🧑⚕️視診・触診の重要性

- 4.2. 🧬生検(組織検査)による確定診断

- 4.3. 📷口腔内写真・経過観察の活用

- 5. 🩺治療法とその選択肢

- 5.1. 💉原因除去:義歯調整や禁煙

- 5.2. 💊外科的切除・レーザー治療

- 5.2.1. 🔪外科的切除(手術)

- 5.2.2. 💡レーザー治療

- 5.3. 🩻前がん病変としての定期管理と経過観察

- 6. 🧠紅板症とがん化のリスク

- 6.1. 📊がん化率の統計データ(白板症との比較)

- 6.2. 🧬紅板症から発症しやすいがんの種類(口腔扁平上皮がんなど)

- 6.3. ⏰早期発見・早期治療が重要な理由

- 7. 🧍♂️こんな人は要注意!紅板症のハイリスク群

- 7.1. 🚬喫煙者・飲酒者

- 7.2. 🦷義歯や詰め物の不具合がある人

- 7.3. 🧓中高年・特に男性

- 8. 🏥どこで診てもらう?受診の目安と医療機関の選び方

- 8.1. 🦷口腔外科・歯科口腔外科での対応

- 8.2. 📝紹介状は必要?保険は使える?

- 9. 💡予防のためにできること

- 9.1. 🪥日々の口腔ケアの重要性

- 9.2. 🧴定期的な歯科健診

- 9.3. 🚭生活習慣の見直し(禁煙・節酒)

- 10. 📚よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓紅板症は自然治癒する?

- 10.2. ❓痛みがない場合でも放置していい?

- 10.3. ❓白い斑点と赤い斑点の違いは?

- 10.4. ❓妊娠中でも診断や治療はできる?

- 11. 🧾まとめ|紅板症は早期発見がカギ!

- 11.1. 🛑がん化のリスクを下げるためには、異変に気づいたらすぐに専門医へ

- 11.2. 📆定期的な検診で未然に防ごう!

- 12. 【江戸川区篠崎】紅板症の診断なら|早期発見でがんを防ぐために

- 13. 【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

- 14. 筆者・院長

「口の中に赤い斑点があるけれど、痛みもないし気にしていない…」そんな方は要注意です。それは**紅板症(こうばんしょう)**かもしれません。紅板症は口腔粘膜に現れる赤い病変で、がん化リスクが高い前がん病変として知られています。自覚症状がほとんどないまま進行することも多く、早期発見と適切な治療が重要です。

この記事では、紅板症の原因・症状・診断方法・治療法、そして予防のポイントまで詳しく解説します。

🔍紅板症の基本情報

📘紅板症とはどんな病気か

紅板症(こうばんしょう)は、口腔内の粘膜に赤い変化が現れる病変で、鮮紅色で境界が比較的はっきりしており、こすっても取れない赤い斑が特徴です。白板症と並び、**口腔潜在的悪性疾患(前がん病変)**のひとつとして分類されており、特に注意が必要な疾患です。

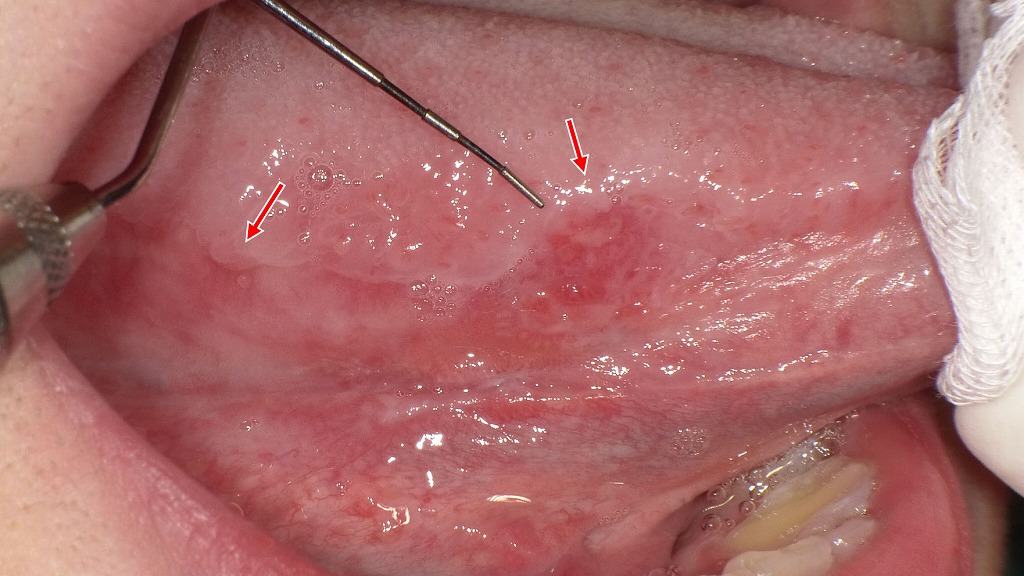

🔴白板症との違い

白板症は白い斑状の病変であり、紅板症とは色調が異なりますが、紅板症の方ががん化率が高いとされています。白板症のがん化率が6〜9%程度に対し、紅板症は30〜50%程度ががんに進行するという報告もあります。

舌の側縁部に、擦っても取れない白色病変(矢印部)が確認できる白板症の一例です。自覚症状が乏しいことも多く、偶然発見されるケースも少なくありません。慢性的な機械的刺激や喫煙などが関与することがあり、白板症は前がん病変となる可能性もあるため、定期的な経過観察や必要に応じた精密検査が重要です。

⚠️前がん病変としての位置づけ

紅板症は、細胞レベルで異形成(異常な細胞の増殖)を伴っていることが多く、放置すれば口腔がん(主に扁平上皮がん)に進行するリスクが非常に高いため、早期発見と適切な管理が重要です。

📈発症頻度と年齢・性別傾向

紅板症は比較的まれな疾患ですが、診断されるときにはすでにがん化している場合も少なくありません。

👨中高年の男性に多い?

紅板症は中高年の男性にやや多くみられ、喫煙や飲酒などの生活習慣が関与していると考えられています。特に50代〜70代の発症が多い傾向にあります。

👅発症部位:舌・口底・頬粘膜

- 舌の側縁(横の部分)

- 口底(舌の下側)

- 頬粘膜(内側のほっぺた)

など、粘膜が薄くて刺激を受けやすい部位に好発します。

🧪原因とリスク要因

紅板症の明確な原因はまだ特定されていませんが、複数のリスク因子が重なることで発症する可能性が高まると考えられています。以下に主なリスク要因を解説します。

🦠ウイルス感染やタバコとの関係

喫煙は、紅板症の最大のリスク因子の一つです。タバコの煙に含まれる発がん性物質が、口腔内の粘膜に慢性的な刺激を与えることで、異常な細胞の増殖を促進すると言われています。

また、**ヒトパピローマウイルス(HPV)**などのウイルス感染が紅板症の一因となっている可能性も指摘されており、特にHPV16型は口腔がんとの関連性が深いとされています。

💊慢性刺激(合わない義歯・詰め物)

口腔内に合わない義歯や金属の詰め物などがあると、粘膜が長期間にわたり刺激を受ける状態が続きます。これが炎症や細胞変性を引き起こし、紅板症の発症につながることがあります。

- 不適合な入れ歯

- 尖った歯(破折など)によるこすれ

- 金属アレルギーの反応

といった慢性的な刺激は、必ずチェックして改善しましょう。

🧬全身疾患との関係(自己免疫疾患・栄養不良など)

紅板症の背景には、全身の健康状態が関与していることもあります。

- 自己免疫疾患(例:扁平苔癬、エリテマトーデスなど)

- 鉄欠乏性貧血やビタミンB12欠乏といった栄養障害

- 糖尿病などの慢性疾患

これらは、口腔粘膜の免疫バランスを乱し、紅板症を含む口腔病変を引き起こしやすくします。

🔎紅板症は、生活習慣や身体の状態からのサインかもしれません。口腔内に気になる赤い斑があれば、早めに歯科・口腔外科を受診しましょう。

⚠️紅板症の症状と特徴

紅板症は、見た目の特徴が明確である一方、自覚症状が乏しいことも多く、発見が遅れるケースがあります。定期的なセルフチェックと歯科受診が大切です。

👅見た目の特徴:赤く平滑・出血しやすい

紅板症の代表的な見た目は、次のような特徴があります:

- 鮮やかな**赤色(紅色)**の斑点や斑状の粘膜変化

- 表面は平滑またはビロード状で、光沢がある

- 境界が明瞭で、周囲の正常な粘膜とはっきり分かれる

- 触れると出血しやすい

白板症のように白く盛り上がることはなく、こすっても取れない赤い粘膜異常がポイントです。

😷痛みや違和感があるケース

多くの紅板症は痛みを伴わないため、自覚症状がないまま進行することがあります。

ただし、次のような違和感を訴えるケースも存在します:

- 食事中にピリピリするような刺激感

- 歯ブラシが当たるとヒリつく

- 局所的なしみる感じ

- 表面にザラつきや凹凸感を覚える

少しでも異変を感じたら、早めの診察が重要です。

📸セルフチェックのポイント

紅板症を早期に発見するためには、自分自身で口の中を観察する習慣が有効です。

🪞セルフチェックのやり方:

- 鏡と明るい光を使って舌・頬・歯ぐきを観察

- 特に舌の横側・裏側、口の底、頬の内側に赤い斑点がないか確認

- 1週間以上続く赤い変化があれば要注意

- 気になる場合はスマホで撮影し記録しておくと、診察時に役立ちます

🔔ポイント:「赤くて、こすっても取れず、ツヤがある」変化は受診サインです。

🧫診断方法と検査の流れ

紅板症はがん化のリスクが高い前がん病変のひとつであるため、確実な診断と継続的な観察が欠かせません。ここでは、歯科医院や口腔外科で行われる診断の流れをご紹介します。

🧑⚕️視診・触診の重要性

まず行われるのが、**視診(見て確認する)と触診(指で触れる)**です。

- 色、形、境界、表面の状態などを観察

- 周囲との粘膜の違い、盛り上がりや硬さを確認

- 出血のしやすさや痛みの有無も重要な判断材料

👨⚕️視診・触診だけでも「紅板症の疑い」が強まることがありますが、がん化リスクの評価にはさらに詳しい検査が必要です。

🧬生検(組織検査)による確定診断

紅板症が疑われる場合、**病変の一部を切り取って顕微鏡で調べる「生検(せいけん)」**が行われます。

- 局所麻酔をして、数ミリの組織を採取

- 病理検査で異形成の有無やがん化の兆候を確認

- 診断名が「紅板症」→「上皮異形成」→「上皮内がん」と分類される場合も

🔬紅板症の診断には、この組織検査が不可欠です。目視だけではがんとの見分けが難しいため、必ず行うべき検査といえます。

📷口腔内写真・経過観察の活用

すぐに生検を行わない場合や、病変が小さい段階では、定期的な口腔内写真撮影と経過観察も有効です。

- 専用カメラで粘膜の状態を記録

- 比較することで、形の変化・拡大傾向・色調の変化などを早期に発見

- 一定期間で変化があれば生検へ進む

📸スマートフォンで自分自身でも記録しておくと、医師への相談時に役立つこともあります。

🔍紅板症は見た目だけでは判断が難しく、組織検査と定期的な観察の併用が診断の鍵です。疑わしい症状に気づいたら、迷わず専門医の診断を受けましょう。

🩺治療法とその選択肢

紅板症は、がん化のリスクを伴うため、原因を取り除く初期対応と、必要に応じた外科的な治療、その後の経過観察の3つの柱で対応します。

💉原因除去:義歯調整や禁煙

紅板症が発症する背景には、慢性的な刺激や生活習慣が関与している場合が多いため、まずはリスク要因の除去を行います。

- 合わない義歯や詰め物の調整・再製作

- 尖った歯の研磨

- 金属アレルギーの疑いがある場合は材料変更

- 禁煙指導による生活習慣の改善

🦷原因が明らかであり、刺激の除去後に病変が改善する場合は、積極的な外科処置を行わずに経過観察とすることもあります。

💊外科的切除・レーザー治療

原因除去だけでは改善が見られない場合や、組織検査で異形成やがんの兆候が確認された場合は、病変部の除去が必要になります。

🔪外科的切除(手術)

- 局所麻酔で病変部を切除し、再検査でがん化の有無を確認

- 切除範囲は安全マージンを含めて設定

💡レーザー治療

- 炭酸ガスレーザーなどで焼灼(しょうしゃく)除去

- 出血が少なく、術後の回復も比較的早い

👨⚕️医師の判断で、手術かレーザーかを選択します。

🩻前がん病変としての定期管理と経過観察

紅板症は、除去後も再発や別の部位に発症するリスクがあるため、治療後も継続的な管理が重要です。

- 3〜6か月ごとの定期検診

- 口腔内写真による記録と比較

- 必要に応じて再度の組織検査

📆特に喫煙を継続している方や全身疾患のある方は、定期的なフォローが必須です。

🔔紅板症は、放置することでがんに進行する可能性がある病変です。医師と相談しながら、適切なタイミングでの治療・観察を行いましょう。

🧠紅板症とがん化のリスク

紅板症は、口腔がんに進行するリスクが非常に高い前がん病変として知られています。発見された段階で既にがん化していることも少なくないため、適切な知識と早期対応が求められます。

📊がん化率の統計データ(白板症との比較)

紅板症は前がん病変の中でも特にがん化のリスクが高いとされています。

| 病変 | がん化率(参考値) |

|---|---|

| 白板症 | 約6〜9% |

| 紅板症 | 約30〜50% |

※参考:日本口腔外科学会・各種疫学データ

📈このように、白板症に比べて紅板症は5倍以上の確率でがん化すると言われており、放置は非常に危険です。

🧬紅板症から発症しやすいがんの種類(口腔扁平上皮がんなど)

紅板症から進行するがんの多くは、口腔扁平上皮がんです。これは、口腔がん全体の中でも最も多く見られるタイプで、以下の部位に好発します:

- 舌の側面(舌縁部)

- 口底部(舌の下)

- 頬粘膜

📌特に紅板症の出現しやすいこれらの部位は、口腔がんの好発部位と一致しており、注意が必要です。

⏰早期発見・早期治療が重要な理由

口腔がんは、初期段階での発見・切除ができれば予後が良好です。しかし、紅板症を放置してがん化した場合、

- 切除範囲が広がり、見た目や発音・食事に影響

- 再発や転移のリスクが高くなる

- 入院・全身麻酔・抗がん剤治療が必要になる可能性も

といった重い治療が必要になることもあります。

🛡️一方で、紅板症の段階で発見し、原因除去や切除を行えば、大きな後遺症を残さずに治療できる可能性が高まります。

🔔紅板症の放置は、がんのリスクを高めるだけでなく、日常生活の質にも大きな影響を及ぼします。「赤い粘膜異常」は、口腔がんのサインかもしれないという意識を持つことが、命を守る第一歩です。

🧍♂️こんな人は要注意!紅板症のハイリスク群

紅板症は誰にでも起こりうる疾患ですが、特にリスクが高いとされる人には共通の傾向があります。以下に該当する方は、ぜひ口腔内のセルフチェックと定期検診を心がけましょう。

🚬喫煙者・飲酒者

タバコやお酒は、口腔がんの2大リスク因子とされており、紅板症の発症にも強く関連しています。

- タバコの煙に含まれる有害物質が粘膜に慢性的な刺激を与える

- アルコールによって粘膜のバリア機能が低下し、発がん物質が吸収されやすくなる

- 特に「喫煙+飲酒」の組み合わせは、相乗効果でリスクが大幅増

🚭予防の第一歩は、禁煙・節酒を心がけることです。

🦷義歯や詰め物の不具合がある人

合わない義歯や古い詰め物、尖った歯などによる慢性的な機械的刺激も、紅板症を引き起こす原因となります。

- 入れ歯が歯ぐきに当たっている

- 詰め物や被せ物がギザギザしている

- 歯が欠けて粘膜に当たる状態が続いている

👨⚕️これらの状態を放置すると、粘膜細胞が変性しやすくなり、紅板症やがん化のリスクが上昇します。気づいたら、歯科医院での調整をおすすめします。

🧓中高年・特に男性

紅板症は、50代〜70代の中高年男性に多く見られます。以下のような背景が関係しています:

- 長年の喫煙歴・飲酒歴

- 加齢による粘膜の再生能力の低下

- 病気への自覚症状が鈍くなる傾向

📌「最近口の中に赤い斑点がある」「鏡で見たら舌の横が赤くただれている」と感じたら、迷わず歯科口腔外科の受診を。

🔎紅板症は、生活習慣と深く関わっている病変です。「自分は大丈夫」と思わず、“がん予防の第一歩”として定期的な口腔チェックを習慣にしましょう。

🏥どこで診てもらう?受診の目安と医療機関の選び方

「口の中に赤い斑点がある」「なかなか治らない粘膜の異常がある」──そんなとき、どの診療科にかかればいいか迷う方も多いのではないでしょうか。紅板症が疑われる場合、適切な診療科での受診が重要です。

🦷口腔外科・歯科口腔外科での対応

紅板症は、専門的な判断が必要な口腔粘膜疾患です。以下の診療科での受診が推奨されます:

- 歯科口腔外科(大学病院・基幹病院)

- 一般歯科でも口腔粘膜に詳しい医院

特に、組織検査や外科的処置が必要となるケースもあるため、**「口腔外科対応可能な歯科医院」**を選ぶのが安心です。

🔍「歯が痛いわけではないから歯科ではない」と考えるのはNG。紅板症は歯科の守備範囲に含まれます。

📝紹介状は必要?保険は使える?

多くの医療機関では、初診から診察が可能ですが、大学病院や大規模病院では紹介状が必要な場合もあります。

- 一般歯科 → 口腔外科への紹介がスムーズな流れ

- 近隣のクリニックで口腔粘膜の状態を見てもらってから紹介を受けるのがおすすめ

- 健康保険が適用されるため、組織検査や治療費も保険診療内で対応できます(一部自費が生じる場合もあり)

💡まずは地域のかかりつけ歯科に相談して、必要なら紹介状を発行してもらう流れが一般的です。

💡予防のためにできること

紅板症は、生活習慣や口腔内の環境を整えることで、発症リスクを下げられる疾患です。ここでは、日々の予防習慣として実践できる3つのポイントをご紹介します。

🪥日々の口腔ケアの重要性

口の中を常に清潔に保つことは、紅板症の予防だけでなく、さまざまな口腔疾患のリスク軽減にも直結します。

- 毎日の丁寧な歯磨き(特に寝る前)

- 歯間ブラシやデンタルフロスでのプラーク除去

- 舌のケアやうがいの習慣化

✨舌や頬の内側など、粘膜の状態を意識しながらケアを行うことで、異変に早く気づくことも可能です。

🧴定期的な歯科健診

自覚症状が出にくい紅板症こそ、プロの目によるチェックが欠かせません。

- 3〜6か月ごとの定期健診を習慣に

- 義歯や詰め物の不具合チェックも重要

- 必要に応じて口腔粘膜の精密な観察や写真記録

📅「痛みがない=健康」とは限りません。定期健診は病気の早期発見・早期治療につながります。

🚭生活習慣の見直し(禁煙・節酒)

紅板症の大きなリスク因子である喫煙と過度な飲酒は、生活習慣の改善で確実にリスクを下げられる要素です。

- タバコは紅板症・口腔がんの発症リスクを大幅に上昇させます

- アルコールは粘膜への刺激を強め、発がん物質の吸収を助ける作用があると言われています

🚭「禁煙・節酒」に取り組むことで、口腔内の健康はもちろん、全身の健康維持にもつながります。

🔔紅板症は、「早期発見・早期対処」とともに、“予防できるリスク要因に目を向ける”ことがとても重要です。今日からできる予防ケア、ぜひ取り入れてみてください。

📚よくある質問(Q&A)

紅板症に関して、患者さんからよく寄せられる疑問や不安をQ&A形式でまとめました。セルフチェック中の方や、医師に相談する前の参考としてぜひご活用ください。

❓紅板症は自然治癒する?

いいえ、自然に治ることはほとんどありません。

紅板症は、放置しても自然に消えることはほとんどなく、がん化するリスクが高い前がん病変です。特に長期間変化がないからといって安心せず、専門医の診察を受けることが大切です。

❓痛みがない場合でも放置していい?

放置は危険です。

紅板症は自覚症状がないまま進行することが多く、気づいたときにはすでにがん化していたというケースもあります。「赤いけど痛くないから大丈夫」と思わずに、必ず受診しましょう。

❓白い斑点と赤い斑点の違いは?

- 白い斑点:白板症の可能性あり。がん化率は6〜9%程度。

- 赤い斑点:紅板症の可能性あり。がん化率は30〜50%と高め。

見た目では判断が難しいこともあるため、どちらも専門医による視診・生検が必要です。

❓妊娠中でも診断や治療はできる?

はい、できます。ただし慎重な判断が必要です。

妊娠中でも視診や軽度の検査(口腔内写真・粘膜観察)は可能です。組織検査や治療が必要な場合は、妊娠の安定期(妊娠5~8か月)に行うことが一般的です。まずは歯科医師に相談してください。

🔎「気になるけど、どこに相談したらいいかわからない…」という方も、まずはかかりつけ歯科に相談を。紅板症は、早期発見・早期対応が何よりのカギです。

🧾まとめ|紅板症は早期発見がカギ!

紅板症は、一見ただの赤い粘膜異常に見えるかもしれませんが、**がんに進行する可能性がある“前がん病変”**です。痛みがないからと放置してしまうと、発見が遅れ、治療が難しくなることもあります。

🛑がん化のリスクを下げるためには、異変に気づいたらすぐに専門医へ

- 「赤い斑点が消えない」

- 「舌や頬の内側にヒリヒリ感がある」

- 「出血しやすい場所がある」

こうした変化に気づいたら、迷わず歯科口腔外科へ相談を。早期であればあるほど、小さな処置で完治が期待できることもあります。

📆定期的な検診で未然に防ごう!

紅板症は生活習慣と密接に関係しており、禁煙・口腔ケア・歯科健診の継続が予防の鍵になります。特に中高年の方や喫煙習慣がある方は、積極的に口腔粘膜のチェックを受けることが大切です。

🔔**「赤いだけだから大丈夫」ではなく、「赤いからこそ受診」へ。**

ご自身のお口の健康を守るため、違和感を感じたらすぐ相談、そして定期検診の習慣化を心がけましょう。

【江戸川区篠崎】紅板症の診断なら|早期発見でがんを防ぐために

📣その赤い斑点、もしかして「紅板症」かも?

江戸川区篠崎の当院では、口の中の赤い変化にも対応しています✨

痛みがないからと放っておくのは危険!

紅板症は、がん化のリスクもあるため、早期発見・早期対応がとっても大切です。

気になる方はお気軽にご相談ください😊

【動画】舌癌や歯肉癌の初期症状を口内炎などと比較

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。