- 1. 【🎥49秒 】感覚が戻らない…それ「下歯槽神経麻痺」かも?歯科治療前に知っておきたい知識

- 2. 🧠 下歯槽神経とは?

- 2.1. 🔍 解剖学的な位置と役割

- 2.2. 🧩 オトガイ神経との関係

- 2.3. 🧩 関連する神経構造(舌神経・顔面神経など)

- 3. 🦷 よくある症状と障害

- 3.1. ⚡ しびれや知覚異常の症状とは

- 3.2. 🚫 下歯槽神経麻痺の原因

- 3.2.1. 🦷 親知らずの抜歯(下顎智歯抜歯)

- 3.2.2. 🛠️ インプラント手術

- 3.2.3. 💥 顎骨折や外傷

- 3.2.4. 💉 局所麻酔の誤注入

- 4. 🧪 診断方法

- 4.1. 🖼️ レントゲン・CT・MRIなどの画像診断

- 4.2. 🧬 神経伝導検査・知覚テスト

- 4.3. 📋 問診でチェックされるポイント

- 5. 🏥 治療法の選択肢

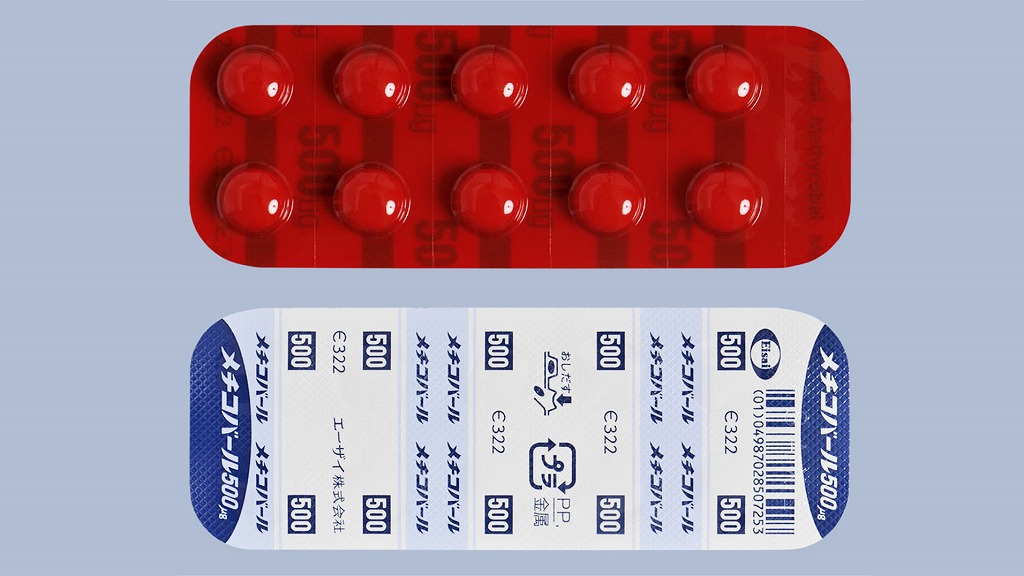

- 5.1. 💊 保存療法:薬物治療

- 5.2. 💉 下歯槽神経ブロック注射

- 5.3. 🔧 鍼灸やPAPT療法など代替療法

- 5.4. 🛠️ 外科的神経修復(マイクロサージェリー)

- 6. 📉 治療後の回復とリハビリ

- 6.1. 🧘♀️ リハビリ法:温熱療法、マッサージ、舌・唇の運動

- 6.2. 📆 回復までの期間と予後

- 6.3. ✅ 知覚回復の目安

- 6.4. ⚠️ 完全回復の可能性と限界

- 7. ⚠️ 後遺症と医療訴訟リスク

- 7.1. 📝 麻痺が長引いた場合の注意点

- 7.2. 💼 医療訴訟で争点となるポイント

- 7.3. 🧾 Informed consent(インフォームドコンセント)の重要性

- 7.4. 📚 歯科医療における対応事例

- 8. 🧭 麻痺を防ぐための術前対策

- 8.1. 📌 抜歯・インプラント前のリスク説明

- 8.2. 🛡️ 神経の位置を避ける手術技術とガイド

- 8.2.1. 🔍 術前CT(コーンビームCT)による神経位置の確認

- 8.2.2. 🔧 サージカルガイドの活用(インプラント治療)

- 9. 🏥 専門医を探すには

- 9.1. 📍 口腔外科・神経科の専門医

- 9.2. 👨⚕️ 歯科医院での相談のタイミング

- 10. 📚 最新文献とガイドライン紹介

- 10.1. 📖 MindsガイドラインやMSDマニュアルの解説

- 10.1.1. 🧾 『歯科治療による下歯槽神経・舌神経損傷の診断とその治療に関するガイドライン』(Minds)

- 10.1.2. 📚 MSDマニュアル プロフェッショナル版『下歯槽神経ブロック』

- 10.2. 📘 医歯薬出版やシエン社の資料

- 10.2.1. 📗 『カラーグラフィックス 下歯槽神経・舌神経麻痺 第3版』(医歯薬出版)

- 10.2.2. 📘 『下歯槽神経麻痺治療の実際』(シエン社)

- 11. 📝 よくある質問(FAQ)

- 11.1. 💬 麻酔で神経が傷つくことはある?

- 11.2. 💬 どのくらいで感覚は戻るの?

- 11.3. 💬 神経の障害は一生続くの?

- 12. 🦷 親知らずの抜歯やインプラントをご検討の方へ

- 13. 【動画】横向きに埋没した親知らずの抜き方

- 14. 筆者・院長

🧠 親知らずを抜いたあと、下唇がしびれている…そんな経験はありませんか?

それは「下歯槽神経」が関係しているかもしれません。下顎の中を走るこの神経は、歯や唇の感覚に深く関わっており、抜歯やインプラント治療などでトラブルが生じることがあります。

この記事では、下歯槽神経の役割や麻痺の原因、診断方法、回復までのプロセスについて、専門的な内容をわかりやすく解説します。

【🎥49秒 】感覚が戻らない…それ「下歯槽神経麻痺」かも?歯科治療前に知っておきたい知識

🧠 下歯槽神経とは?

下歯槽神経(かしそうしんけい)は、下顎の歯やあご、下唇の感覚を司る非常に重要な神経です。歯科治療、とくに親知らずの抜歯やインプラント手術の際に関係してくるため、しびれや麻痺などのトラブルにも深く関わります。

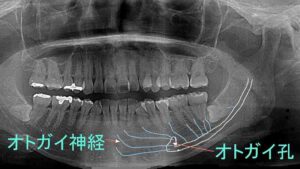

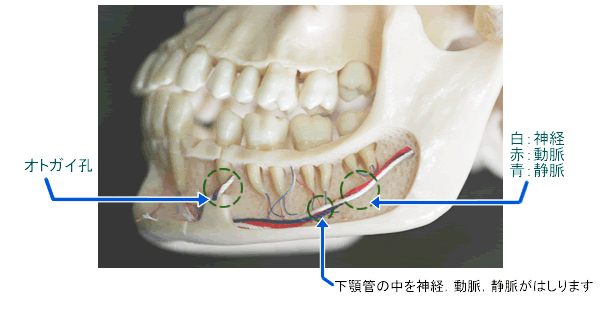

🔍 解剖学的な位置と役割

下歯槽神経は、**三叉神経(第Ⅲ枝:下顎神経)から分岐し、下顎孔から下顎骨の中に入り、「下歯槽管」というトンネル状の構造の中を前方に向かって走行します。途中で下顎の歯や歯根膜、歯ぐき(歯肉)**などに枝分かれし、感覚を伝えています。

この神経があるおかげで、

- 下顎の歯がしみたり痛みを感じたりする

- 歯ぐきやあごの外側に触れる感覚がわかる

といった“知覚”が保たれています。

🧩 オトガイ神経との関係

下歯槽神経は、前方へ進む途中で下顎第一小臼歯付近で枝分かれし、「オトガイ神経(mental nerve)」という名前に変わります。オトガイ神経は下顎骨から外に出て、

- 下唇

- オトガイ部(あごの先端)

の皮膚感覚を司っています。

🧠 下歯槽神経 → 🚪下顎孔から進入 → 🛤️ 下歯槽管を通る → 🌿 枝分かれ → 💋 オトガイ神経(下唇・あごへ)

🧩 関連する神経構造(舌神経・顔面神経など)

- 舌神経(lingual nerve)

同じく下顎神経の枝で、舌の前2/3の感覚を司ります。下歯槽神経と近接しており、手術中に同時に損傷されることもあります。 - 顔面神経(facial nerve)

表情筋を動かす運動神経であり、下歯槽神経とは異なる種類の神経ですが、歯科領域での麻痺との関連で混同されやすい点に注意が必要です。

🦷 よくある症状と障害

下歯槽神経が損傷や圧迫を受けると、感覚に異常が生じることがあります。歯科治療後に「しびれる」「感覚が変だ」といった声が聞かれるのは、この神経が関与している可能性があります。

⚡ しびれや知覚異常の症状とは

神経の損傷の程度や種類によって、次のような症状が現れます。

- 麻痺(まひ)

→ 完全に感覚が失われ、触れても何も感じない状態。重度の神経障害時にみられます。 - 鈍麻(どんま)

→ 感覚はあるが鈍くなる状態。「触っているのはわかるけれど感度が低い」という感覚です。 - 感覚過敏

→ 通常よりも強く感覚を感じてしまう状態。軽く触れるだけで痛みを感じたり、違和感が強くなる場合があります。

🧠 下唇やあご先の左右どちらかだけが変な感じがする場合、下歯槽神経やその枝(オトガイ神経)が関与している可能性が高いです。

🚫 下歯槽神経麻痺の原因

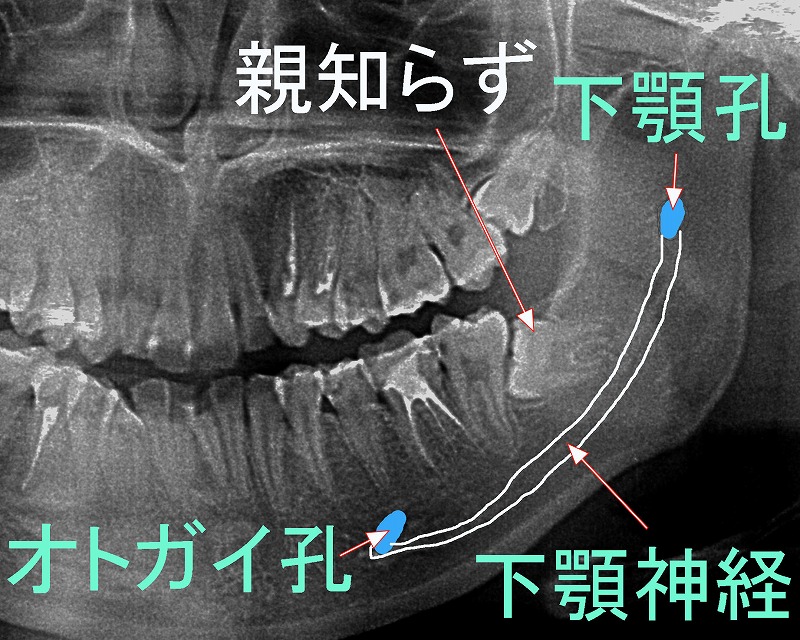

🦷 親知らずの抜歯(下顎智歯抜歯)

下顎の親知らずが神経の通り道(下歯槽管)に近接していると、抜歯の際に神経が圧迫・損傷されることがあります。術前のレントゲンやCTでリスクの評価が重要です。

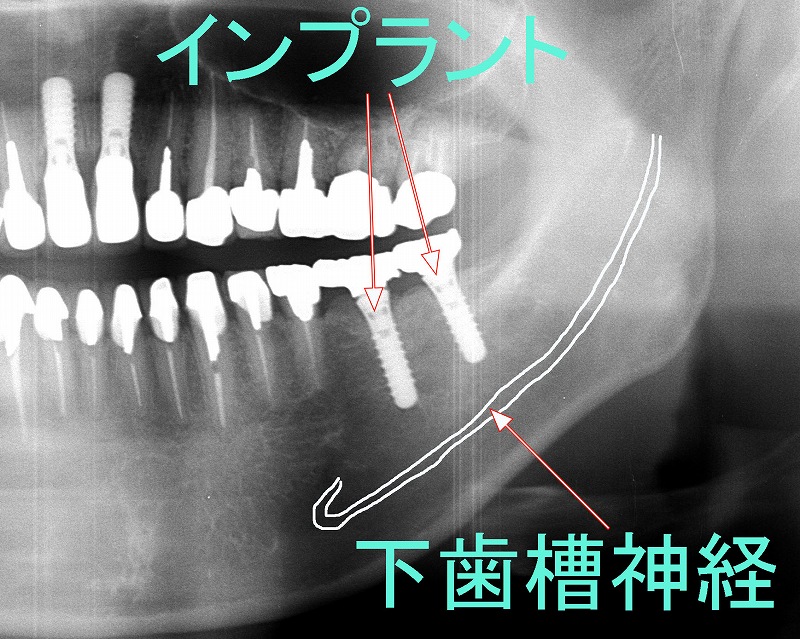

🛠️ インプラント手術

下顎のインプラントでスクリューが神経に接触または侵入すると、知覚異常を引き起こす可能性があります。設計ミスやドリルの誤進入が原因になることも。

💥 顎骨折や外傷

交通事故やスポーツなどで顎の骨が折れたり打撲を受けた際に、下歯槽神経が直接損傷することがあります。

💉 局所麻酔の誤注入

下顎孔付近で行われる伝達麻酔において、針が神経に直接触れたり、麻酔薬が神経を圧迫すると、一時的または持続的な知覚異常を起こすことがあります。

🧪 診断方法

下歯槽神経に異常が疑われる場合は、視診や問診だけでなく、画像診断や感覚検査など多角的な評価が行われます。正確な診断が、適切な治療や回復につながります。

🖼️ レントゲン・CT・MRIなどの画像診断

- パノラマレントゲン(全顎撮影)

歯列全体と顎の骨の状態を把握するための基本的な画像です。親知らずと神経の位置関係もおおまかに確認できます。 - 歯科用CT(CBCT)

神経の走行や骨との位置関係を立体的に可視化できるため、インプラント手術や抜歯前のリスク評価に不可欠です。 - MRI(磁気共鳴画像)

神経そのものや軟組織の状態を確認する場合に使用されることがあります。特に持続的なしびれや感覚障害があるときに有用です。

📌 画像診断は「どの段階で神経が損傷したのか」「現在どれだけ圧迫されているか」を確認する上で非常に重要です。

🧬 神経伝導検査・知覚テスト

- 知覚テスト(タッチ・温度・ピンプリック)

綿球やピン、冷刺激などを用いて、患者さんの感覚がどの程度残っているかを左右比較で評価します。 - 神経伝導速度検査(NCS)

電気刺激を用いて、神経の信号伝達速度を測定します。下歯槽神経の障害の程度や回復傾向の把握に役立ちます(実施は大学病院や神経内科など)。

📋 問診でチェックされるポイント

問診では、以下の点が重視されます:

- 「いつから」「どの部位が」「どんな感覚か」(例:しびれる、触っても感覚がない)

- 手術や麻酔をしたタイミングとの関係性

- 一時的か、持続しているか、変化の有無

- 感覚が戻った経験があるかどうか

🗣️ 患者さんの主観的な訴えも重要な情報です。小さな違和感でも、早めの報告が診断の助けになります。

🏥 治療法の選択肢

下歯槽神経の損傷や麻痺が起きた場合、その回復には原因と障害の程度に応じた治療が必要です。症状の軽重によって、保存的な方法から手術的対応まで幅広い選択肢があります。

💊 保存療法:薬物治療

軽度〜中等度の神経障害では、まずは保存的治療が行われます。

- ビタミンB12(メコバラミン)

メチコバール錠500μg(一般名:メコバラミン錠)は、神経の再生を促す栄養素。しびれの改善を助けるとされています。 - ステロイド剤(副腎皮質ホルモン)

神経の周囲の炎症や浮腫を抑えることで、症状の進行を防ぐ目的で短期間使用されることがあります。 - 鎮痛薬や神経障害性疼痛治療薬(プレガバリン等)

異常感覚や痛みが強い場合に処方されることがあります。

💡 回復の兆しがあれば、時間の経過とともに自然に改善するケースもあります。

💉 下歯槽神経ブロック注射

一時的に神経をブロックし、痛みやしびれを軽減させる治療です。

- 局所麻酔薬を神経の近くに注射し、神経の異常な活動を抑えます。

- 症状の緩和だけでなく、診断的な意味合い(どの神経が関与しているかの確認)もあります。

⏳ 効果は一時的ですが、しびれの範囲が限定的であれば有効な選択肢です。

🔧 鍼灸やPAPT療法など代替療法

- 鍼灸(しんきゅう):経絡を刺激して神経の回復を促すとされ、実際に臨床で効果が報告される例もあります。

- PAPT療法(Peri-Auricular Point Therapy)

耳周辺のツボを中心とした治療で、神経系への刺激を通じて症状の緩和を図る方法です。

🌿 これらはあくまで補完療法であり、医師の判断のもとで行うことが大切です。

🛠️ 外科的神経修復(マイクロサージェリー)

重度の神経損傷や、保存療法で改善しない場合は**神経修復術(マイクロサージェリー)**が検討されます。

- 顕微鏡下での神経の切開・縫合・神経移植などが行われます。

- 実施は口腔外科の高度専門施設に限られます。

🔍 手術の成功率や回復度は症例により異なりますが、「術後半年以内の介入」が回復のカギとされています。

📉 治療後の回復とリハビリ

下歯槽神経が損傷した場合でも、時間の経過と適切なケアによって回復することがあります。ただし、そのスピードや程度には個人差があるため、焦らず継続的なリハビリが大切です。

🧘♀️ リハビリ法:温熱療法、マッサージ、舌・唇の運動

軽度の神経障害や、保存療法中に行えるセルフケア・リハビリには次のような方法があります。

- 温熱療法(ホットパックなど)

血行を促進し、神経周囲の修復を助けます。 - 顎〜下唇にかけての軽いマッサージ

しびれの部位を優しくマッサージすることで、神経の刺激と再教育につながります。 - 舌・唇の運動

口を「いー」「うー」と大きく動かす、下唇に触れたり舌を左右に動かすなど、神経の再活性化を目指した運動が推奨されます。

💡 症状が強い時は無理をせず、歯科医師・口腔外科医と相談しながら進めましょう。

📆 回復までの期間と予後

神経の回復には、通常数週間〜数ヶ月かかるとされており、次のような経過をたどることが多いです。

- 1か月以内:回復の兆しが見られれば、予後は良好

- 3〜6か月:徐々に改善してくるケースも多い

- 6か月以上:改善が乏しい場合は専門的な追加治療を検討

🕒 神経の再生スピードは1日に約1mm程度とされており、焦らず根気強く対応することが大切です。

✅ 知覚回復の目安

- 軽度な鈍麻や感覚過敏:比較的早期に改善することが多い

- 完全な麻痺(感覚消失):数ヶ月〜年単位の経過が必要となることも

⚠️ 完全回復の可能性と限界

- 下歯槽神経の損傷が部分的・圧迫性であれば、自然回復の見込みが高いとされています。

- 一方で、切断や重度の損傷の場合は、完全な回復が難しいこともあります。

- 6か月を超えて症状が持続する場合は、神経再建手術や補助療法の検討が必要です。

👂早期発見・早期対応が予後を左右するカギです。異変を感じたら、自己判断せずに早めの受診をおすすめします。

⚠️ 後遺症と医療訴訟リスク

下歯槽神経の損傷は、症状が長期にわたることもあるため、生活の質に影響を及ぼすことがあります。そのため、医療的・法的な対応が問われるケースもあります。

📝 麻痺が長引いた場合の注意点

- 日常生活への影響

下唇や顎のしびれ・感覚異常が続くと、会話や食事、歯磨きなどの動作にストレスを感じやすくなります。 - 精神的な負担

「ずっとこのままでは…」という不安感や、医療機関への不信感が強まることもあります。 - 経過観察の重要性

定期的な診察と、症状の変化の記録が重要です。特に6か月以上改善が見られない場合は、口腔外科専門医への紹介を検討します。

💼 医療訴訟で争点となるポイント

歯科治療における神経麻痺の訴訟では、以下の点がよく争点になります。

- リスク説明(informed consent)が十分であったか

- 術前の画像診断(レントゲン,CTなど)の適切な実施があったか

- 手術手技に過失がなかったか

- 術後の対応・フォロー体制が整っていたか

📌 結果(麻痺発生)=過失とは限らないため、術前のリスク管理と患者との信頼関係が何より重要です。

🧾 Informed consent(インフォームドコンセント)の重要性

治療前に「神経麻痺の可能性がある」と明確に説明し、患者が納得・同意して治療に臨んでいたかは、法的にも非常に重視されます。

- 視覚資料(レントゲン,CT画像・神経の位置図など)を用いた説明

- 「神経に近接しているため、まれにしびれが残る可能性がある」といった具体的かつ現実的な表現

👂 十分な説明がなされていたかどうかは、信頼関係の構築だけでなく、訴訟リスクの低減にも直結します。

📚 歯科医療における対応事例

- インプラント手術後のしびれが残ったが、術前説明が十分に行われていたケース

→ 医療側に過失なしと判断された例 - 親知らず抜歯後に麻痺が残り、レントゲン・CT撮影や説明が不十分だったケース

→ 和解・賠償が認められた例

📖 『下歯槽管損傷は歯科医事紛争の約1割を占める』(東京都荏原病院 月報)というデータもあり、歯科医療の中でもリスクの高い領域です。

🧭 麻痺を防ぐための術前対策

下歯槽神経の麻痺を未然に防ぐためには、術前のリスク把握と丁寧な準備が欠かせません。とくに親知らずの抜歯やインプラント治療では、患者さんへの説明責任と手術手技の精度が求められます。

📌 抜歯・インプラント前のリスク説明

手術前に、以下のポイントをしっかり説明しておくことで、患者さんも安心し、万が一の際も納得のいく医療判断につながります。

- 「神経の近くを処置するため、まれにしびれが残る可能性があります」

→ 回復するケースが多いことも同時に説明 - CT画像などを見せながら位置関係を可視化

→ 患者の理解度が高まり、不安が軽減されます - 代替案の提示(抜歯の延期や経過観察、神経を避けるインプラント設計)

→ 選択肢を提示することで、患者に決定参加を促します

🗣️「説明された」と「理解した」は別物。視覚的資料+平易な言葉が信頼を築くカギです。

🛡️ 神経の位置を避ける手術技術とガイド

治療に際しては、以下のような神経損傷リスクを回避する工夫が求められます。

🔍 術前CT(コーンビームCT)による神経位置の確認

- 下歯槽管の走行・神経と歯根やインプラントとの距離を正確に把握します

- 特に根尖が管に近い親知らずや下顎臼歯部のインプラントは要注意

🔧 サージカルガイドの活用(インプラント治療)

- 3Dデジタル設計により、神経を避けた正確な埋入位置を事前に計画

- ガイドを用いたドリル操作で誤差が最小限に

🎯 高精度な診断と、安全設計に基づく手術こそが、“未然に防ぐ歯科医療”の実現です。

🏥 専門医を探すには

下歯槽神経のしびれや麻痺が長引く場合や、日常生活に支障が出ているときは、早めに専門医の診断を受けることが回復への第一歩です。「様子を見る」だけでは、かえって治療のタイミングを逃してしまうこともあります。

📍 口腔外科・神経科の専門医

症状の程度や原因に応じて、以下のような専門診療科の受診が勧められます:

- 口腔外科(口腔外科専門医・大学病院歯科口腔外科など)

→ 親知らずの抜歯やインプラント手術後の麻痺、神経再建手術の検討も可能。 - 神経内科・ペインクリニック科

→ 神経伝導検査や慢性痛・感覚障害の評価、薬物療法の専門家による治療が受けられます。

🔎「口腔顔面痛」や「神経障害性疼痛」に特化したクリニックも存在します。

👨⚕️ 歯科医院での相談のタイミング

麻痺や違和感が出たら、まずは治療を受けた歯科医院に早めに相談しましょう。

✅ 以下のような症状がある場合はすぐに連絡を:

- 抜歯や手術後、24時間以上経ってもしびれが強いまま

- 下唇・あごの片側が感覚鈍麻または過敏になっている

- 触れた感覚が左右で明らかに違う

- 痛みやしびれが日に日に悪化している

📆 目安としては、発症後1〜2週間以内に評価を受けることで、早期対応と予後の改善につながります。

🗣️「もう少し様子を見よう」と思う前に、一度相談を。

専門医の介入が早いほど、神経の回復チャンスは高まります。

📚 最新文献とガイドライン紹介

下歯槽神経に関する情報は、専門性が高く、医療機関や大学、学会が発信する文献やガイドラインに基づく情報が非常に有用です。ここでは、信頼できる代表的な資料を紹介します。

📖 MindsガイドラインやMSDマニュアルの解説

🧾 『歯科治療による下歯槽神経・舌神経損傷の診断とその治療に関するガイドライン』(Minds)

- 日本歯科口腔外科医会監修の信頼性の高いガイドライン。

- 神経損傷が起きた際の診断プロセス・治療方針・医療訴訟における考え方まで詳述。

- 【リンク先】Minds公式サイト

📌 特に術後の神経症状に関して、どの時点でどの治療を行うかの指針がわかりやすくまとめられています。

📚 MSDマニュアル プロフェッショナル版『下歯槽神経ブロック』

- 医師・歯科医師向けに執筆されたグローバルな医学マニュアル。

- 下歯槽神経ブロックの適応、方法、副作用の解説あり。

- 治療側から見た“神経へのアプローチ法”の理解に有用です。

📘 医歯薬出版やシエン社の資料

📗 『カラーグラフィックス 下歯槽神経・舌神経麻痺 第3版』(医歯薬出版)

- 歯科医師向けの解剖・診断・治療解説書。豊富な図解付きで、視覚的にも理解しやすい構成。

- 下歯槽神経麻痺の症例ごとの治療法・予後・注意点まで詳細に解説。

📘 『下歯槽神経麻痺治療の実際』(シエン社)

- 鍼灸・PAPT療法など、代替医療の観点からの神経症状へのアプローチが特集されている一冊。

- 医療従事者向けですが、患者に紹介する際の補足資料としても活用可能。

🧠 インターネット検索だけでは得られない、深く正確な情報を得るために、こうした文献は大きな助けとなります。

📎 歯科医院での治療前や、術後に不安を感じた際は、これらの資料をベースに医師に質問をする材料として活用するのもおすすめです。

📝 よくある質問(FAQ)

下歯槽神経に関する症状や治療に対して、患者さんからよく寄せられる疑問にお答えします。

💬 麻酔で神経が傷つくことはある?

はい、非常にまれではありますが、下歯槽神経の近くに針を刺す「伝達麻酔」の際に、針先が神経に直接触れたり、麻酔薬が神経を圧迫することで一時的なしびれや違和感が出ることがあります。

多くの場合は一時的で、数日〜数週間以内に自然回復しますが、麻酔後24時間以上たってもしびれが続く場合は早めの診察をおすすめします。

💬 どのくらいで感覚は戻るの?

神経の損傷の程度によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです:

- 軽度の神経圧迫や腫れ:数日〜数週間で自然に改善することが多い

- 中等度の神経損傷:1〜3か月ほどで回復傾向

- 重度の損傷(神経断裂など):回復には半年〜1年以上かかる場合も

🧠 神経は1日に約1mmしか再生しないため、焦らずリハビリを継続することが大切です。

💬 神経の障害は一生続くの?

多くのケースでは、時間とともに回復が見られますが、損傷の程度によっては完全に元に戻らないこともあります。

特に以下の場合は、永続的な感覚異常が残る可能性があります:

- 神経が完全に切断されてしまった

- 圧迫や損傷を長期間放置した

- 高齢や糖尿病などで神経の回復力が落ちている

⚠️ だからこそ、早期の診断と対応、専門医への紹介が非常に重要です。

🦷 親知らずの抜歯やインプラントをご検討の方へ

📍親知らずの抜歯やインプラント治療を受けたあとに、「唇やあごがしびれる」「感覚がおかしい」と感じたことはありませんか?それは、下顎の中を走る“下歯槽神経”が関係している可能性があります。江戸川区篠崎にある当院では、こうした神経麻痺を未然に防ぐため、CTによる精密な診断と、神経の走行位置を考慮した安全なインプラント治療計画を徹底しています。

また、万が一しびれなどの症状が出た場合も、早期対応と必要に応じた専門医連携で、回復をサポートします。神経のリスクを伴う処置は、説明の質と技術力が重要です。「江戸川区篠崎で、安心して親知らずやインプラントの相談ができる歯科医院を探している」という方は、ぜひ当院へご相談ください。安全な治療のために、丁寧な診察とカウンセリングを心がけています。

【動画】横向きに埋没した親知らずの抜き方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。