- 1. 【🎞️ 1分2秒】歯のブリッジの平均寿命は?素材やメンテナンスで変わる耐久性の秘密

- 2. 📌 はじめに|「歯のブリッジ」は本当に最適な選択?

- 2.1. 🦷 歯のブリッジの構造と治療の流れ

- 2.2. 🤔 よくある選択理由と患者の誤解

- 2.3. 保険適用の奥歯のブリッジ症例

- 2.3.1. 🦷 部位の説明

- 2.3.2. 💡 治療内容のポイント

- 2.3.3. ⚠️ 審美的な問題点

- 2.3.4. 💎 審美性を改善する選択肢

- 3. ❗ ブリッジ治療の主なデメリット

- 3.1. 🪓 健康な歯を大きく削る必要がある

- 3.2. 🦠 虫歯・歯周病リスクが高くなる

- 3.2.1. 🦷 ブリッジの構造

- 3.2.2. ⚫ 7番の近心側:歯槽骨吸収(歯周病)

- 3.2.3. 🦠 7番の歯冠内:二次う蝕(虫歯)

- 3.2.4. 💡 臨床的な懸念点

- 3.2.5. ✅ 対応の目安

- 3.3. 😣 長期的な装着により起こるトラブル

- 3.3.1. 上顎5番の歯根破折によりブリッジが破綻した症例

- 3.3.1.1. 所見のポイント

- 3.3.1.2. 臨床的な意味

- 3.4. ⏳ ブリッジの寿命は意外と短い?

- 4. 💸 費用対効果は本当に良い?

- 4.1. 📊 他の治療法とのコスト比較

- 4.2. 🧾 短期コスト vs 長期的コスト

- 4.3. 💡 どんな人にブリッジが向いている?

- 5. 🔁 「後悔しないために」ブリッジ以外の選択肢も確認しよう

- 5.1. 🧩 インプラントとの比較|自分の歯のような噛み心地を求める方へ

- 5.1.1. ✅ インプラントのメリット

- 5.1.2. ⚠ インプラントの注意点

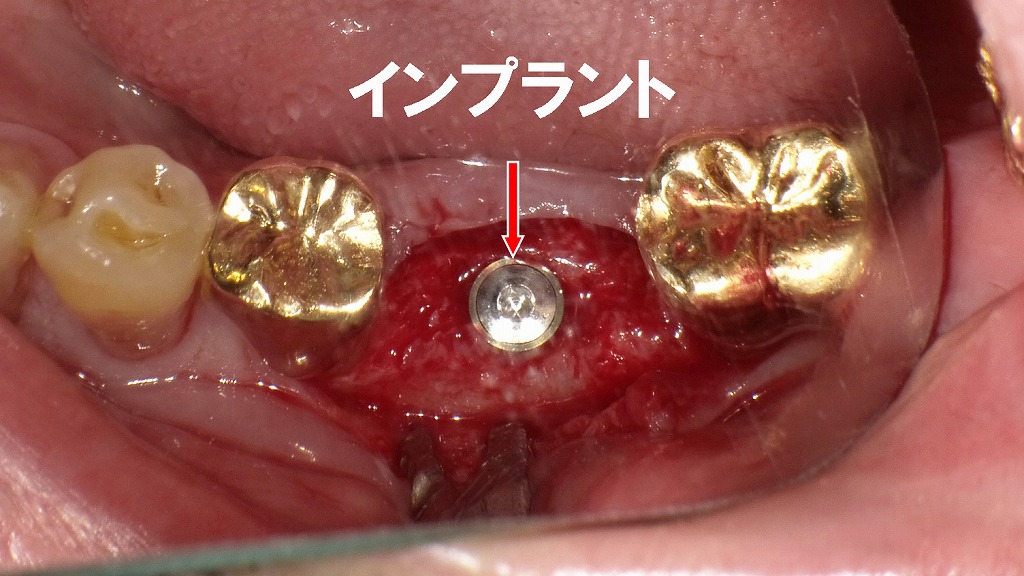

- 5.2. 左下6番(第1大臼歯)欠損

- 5.2.1. 🦷 状態の概要

- 5.2.2. 💡 現在の補綴状態

- 5.3. 🔧 今回の治療計画

- 5.4. 左下6番(第1大臼歯)にインプラント埋入

- 5.4.1. 🦷 手術の状態

- 5.4.2. 💡 周囲の歯の状態

- 5.4.3. 🩺 治療の意図

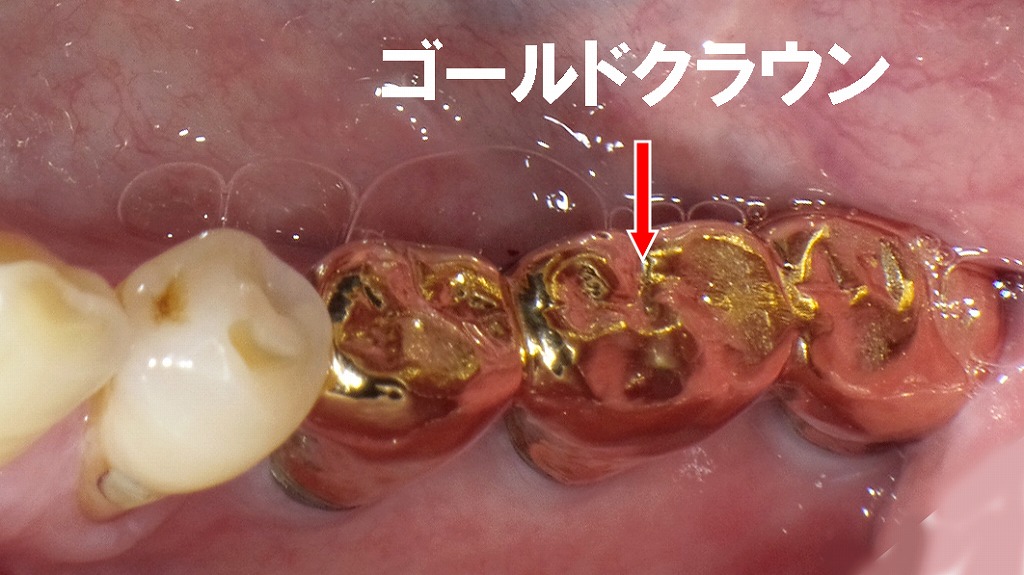

- 5.5.

- 5.5.1. 🦷 状態の概要

- 5.5.2. 💡 技工的特徴

- 5.5.3. 🩺 解説コメント

- 5.6. 🪥 部分入れ歯との比較|コスト重視・手術が難しい方に

- 5.6.1. ✅ 部分入れ歯のメリット

- 5.6.2. ⚠ 部分入れ歯の注意点

- 5.7. 🎯 自分に合った治療法を見つけるには?

- 6. 🛠 ブリッジのメンテナンスで寿命を延ばすには

- 6.1. 🔍 日々のセルフケア方法

- 6.1.1. 🦷 スーパーフロスや歯間ブラシの活用が必須

- 6.1.2. 🍬 食生活にもひと工夫を

- 6.2. 🦷 歯科医院での定期メンテナンス

- 6.2.1. 🧼 年2〜3回のプロケアで早期トラブルを防ぐ

- 6.2.2. 🦷 咬み合わせの調整と補綴物チェックも重要

- 7. 🗣 よくある質問(FAQ)

- 7.1. ❓ Q:保険のブリッジはどの素材が選べる?

- 7.2. ❓ Q:前歯と奥歯で違いはある?

- 7.3. ❓ Q:ブリッジの再治療は可能?

- 7.4. ❓ Q:支台歯が虫歯になったらどうなる?

- 8. 📝 まとめ|歯ブリッジのデメリットを正しく理解しよう

- 9. 📍 江戸川区篠崎で歯のブリッジを検討中の方へ

- 10. 【動画】奥歯を抜歯したまま放置すると?

- 11. 筆者・院長

✅ はじめに

「歯を失ったら、まずはブリッジ」と思っていませんか?

確かに歯のブリッジは保険適用が可能で、治療期間も短く、見た目も自然なため、非常に多くの方に選ばれている治療法です。しかしその裏には、健康な歯を大きく削るリスクや、支台歯への負担・再治療の難しさなど、見逃せないデメリットが潜んでいます。

本記事では、ブリッジ治療の構造や特徴を踏まえつつ、注意すべきデメリットや他の治療法との比較ポイントをわかりやすく解説。

「将来、後悔しない治療」を選ぶために、ぜひ参考にしてください。

【🎞️ 1分2秒】歯のブリッジの平均寿命は?素材やメンテナンスで変わる耐久性の秘密

📌 はじめに|「歯のブリッジ」は本当に最適な選択?

歯を失った際の代表的な治療法のひとつが「歯のブリッジ」です。欠損した歯の両隣を支えにして、橋のように人工歯をかけることから「ブリッジ」と呼ばれています。保険適用で比較的短期間に治療が終わることから、いまも多くの歯科医院で提案される治療法です。

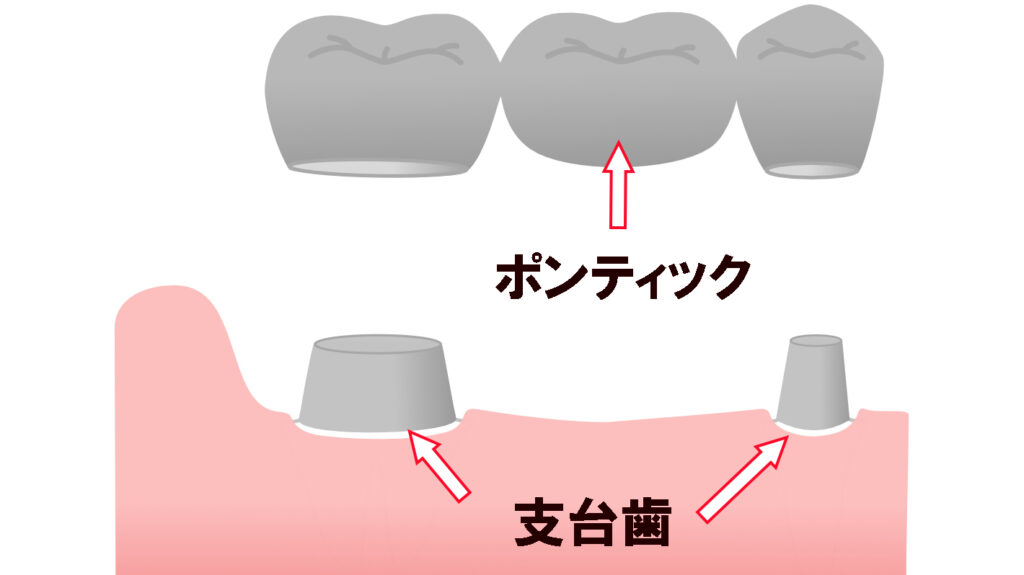

🦷 歯のブリッジの構造と治療の流れ

- 両隣の歯(支台歯)を削って土台を作る

- 支台歯に被せ物(クラウン)を装着

- 間の欠損部に人工歯(ポンティック)を橋のように接合

- 全体をセメントで固定し、取り外し不可に

見た目も自然で、入れ歯のような取り外しの手間がなく、装着感も良好とされています。

🤔 よくある選択理由と患者の誤解

多くの患者さんがブリッジを選ぶ理由は、「保険が使える」「短期間で治る」「違和感が少ない」という安心感からです。しかし、そうした選択の裏には、健康な歯を大きく削るリスクや将来的な歯の寿命への影響が潜んでいることを見落としがちです。

例えば…

- ✅ 「ブリッジなら簡単に治る」と思っていたら、削った歯が神経を抜くことになった…

- ✅ 「費用を抑えたつもりが、数年後に再治療が必要になりトータルでは高額に…」

このように、メリットばかりに目を向けてしまうと、後悔する可能性もあるのがブリッジ治療です。

保険適用の奥歯のブリッジ症例

この画像は、右下の臼歯部に装着された保険適用の金属ブリッジを示しています。

🦷 部位の説明

- 右下4番・5番・7番の歯が支台歯(ブリッジを支える歯)になっています。

- **右下6番(第一大臼歯)は欠損しており、その部分を金属製のダミー歯(ポンティック)**で補っています。

- 赤い矢印で示された範囲が、ブリッジの全体構造です。

💡 治療内容のポイント

- 使用されているのは保険診療の金属ブリッジで、材質は金銀パラジウム合金などの銀色の金属です。

- 咬合面(かみ合わせの面)や外側(頬側)にも金属が露出しており、強度には優れますが、見た目に違和感があります。

- ブリッジは隣の歯を削って連結するため、支台歯への負担もあります。

⚠️ 審美的な問題点

- 前から見た際に金属の光沢が目立ち、自然な歯列との色調差が大きい。

- 特に口を開けた時や笑った時に金属部分が見えるため、審美的な印象が低下します。

- 歯肉との境目に**黒ずみ(メタルマージン)**が出ることもあります。

💎 審美性を改善する選択肢

- 保険外の白いブリッジ(メタルフリー)

- セラミックやジルコニアを使用し、自然な色合いと透明感を再現可能。

- 金属アレルギーの心配も少なく、長期的に歯肉の変色も起こりにくい。

- 特に笑ったときに見える位置であれば、審美ブリッジへの変更が有効です。

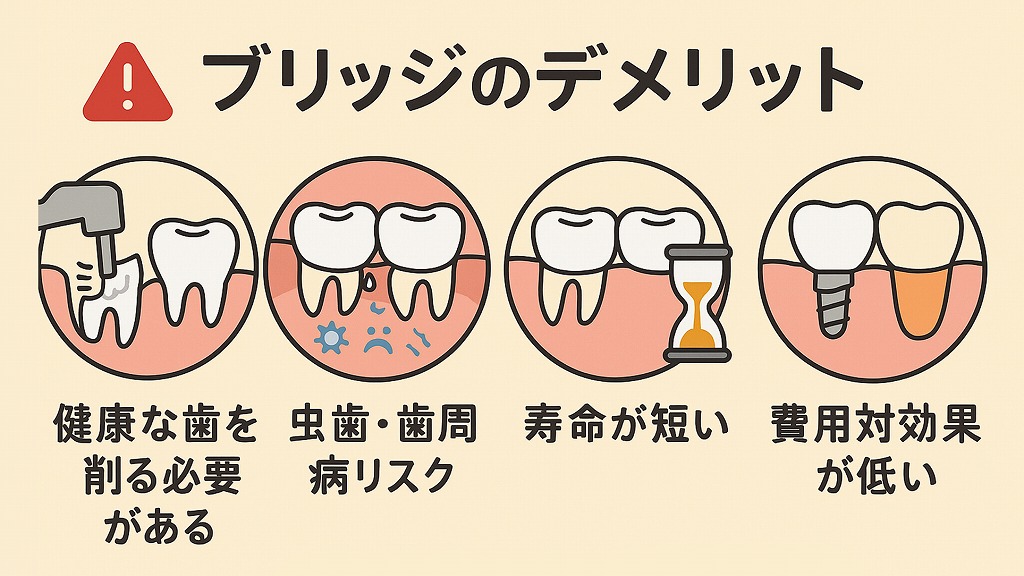

❗ ブリッジ治療の主なデメリット

「手軽」「見た目が自然」といった利点の裏に、歯ブリッジならではのリスクが潜んでいます。後悔しない選択のためにも、以下のようなデメリットをしっかり理解しておきましょう。

🪓 健康な歯を大きく削る必要がある

ブリッジを固定するには、両隣の健康な歯(支台歯)を削る必要があります。虫歯でもない歯を削るのは大きな犠牲であり、削った分だけ歯の寿命は縮まるとされています。

さらに、神経に近い部分まで削るケースもあり、その結果として知覚過敏や痛みが生じることも。場合によっては、神経を抜く根管治療が必要になり、さらに歯の耐久性が下がるリスクがあります。

🦠 虫歯・歯周病リスクが高くなる

ブリッジは歯と歯がつながった構造のため、通常のデンタルフロスが通せないという弱点があります。特にポンティック(人工歯)の下部には汚れがたまりやすく、歯間ブラシやスーパーフロスでの丁寧なケアが必須です。

十分な清掃ができないと、支台歯が虫歯や歯周病になる可能性が高まり、せっかくのブリッジを早期に失うことにもつながります。

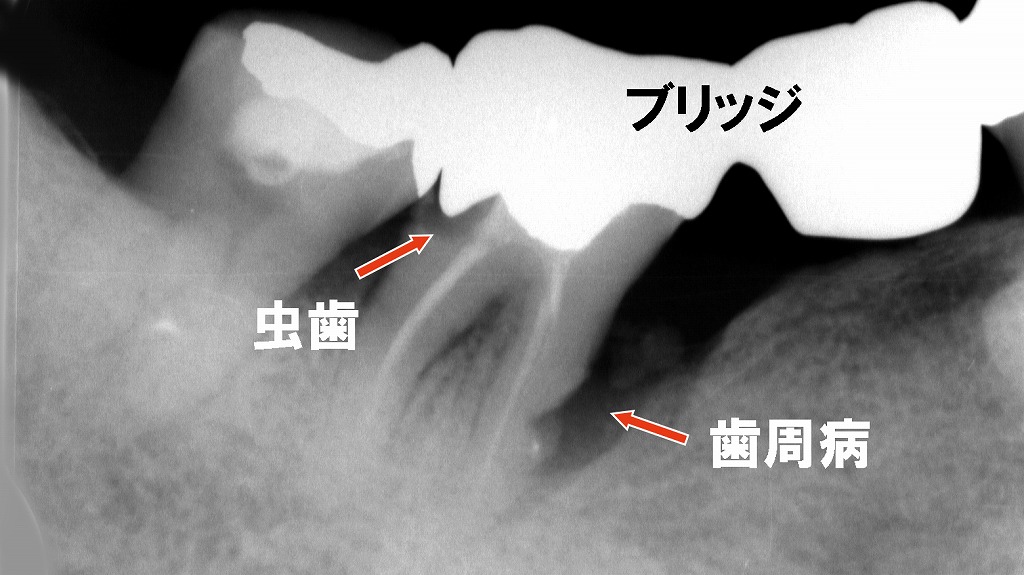

このX線画像は、下顎の5番・6番・7番に装着されたブリッジの状態を示しています。以下のような問題点が確認できます。

🦷 ブリッジの構造

5番から7番の3本で連結されたブリッジが確認されます。中央の6番部が欠損しており、5番と7番が支台歯(ブリッジを支える歯)として使用されています。

⚫ 7番の近心側:歯槽骨吸収(歯周病)

7番の根の近心側(前方側)に、明らかな歯槽骨の吸収が認められます。

この所見は歯周病の進行を示唆しており、炎症によって歯を支える骨が減少している状態です。

歯根の周囲に黒い透過像(骨の密度低下)が見えるのが特徴です。

🦠 7番の歯冠内:二次う蝕(虫歯)

7番の歯冠部内部に**透過像(黒い影)が確認でき、これは金属修復物の下で進行した虫歯(二次カリエス)**と考えられます。

ブリッジ下では清掃が難しく、セメントの劣化などにより細菌が侵入して虫歯が発生することがあります。

💡 臨床的な懸念点

- 支台歯である7番の歯周支持組織の喪失により、ブリッジ全体の長期安定性が低下しています。

- 同部の虫歯進行により、再製作が必要となる可能性があります。

- 歯周病が進行すると、ブリッジ全体の動揺や脱落リスクも高まります。

✅ 対応の目安

- **歯周治療(スケーリング・ルートプレーニング)**による炎症の改善

- ブリッジの再評価・再設計(場合によっては分割抜歯やインプラント併用も検討)

- う蝕部分の除去と再修復の検討

😣 長期的な装着により起こるトラブル

ブリッジはセメントで固定されているため、食べ物が詰まりやすい構造です。特にポンティックの下に食べカスが入り込むことで、違和感や口臭の原因になることがあります。

また、支台歯への負担が集中することで歯根破折や脱離が起きやすくなり、最悪の場合はブリッジ全体を再作製する必要があることもあります。これは患者さんにとって大きなストレスとコスト負担です。

上顎5番の歯根破折によりブリッジが破綻した症例

このレントゲン写真は、**上顎の3番・4番・5番を連結したブリッジ(固定式の被せもの)**の治療後状態を示したものです。

赤い矢印で示されている 上顎5番(右上第二小臼歯) の歯根に、**縦方向の破折線(歯根破折)**が確認できます。

所見のポイント

- ブリッジの支台として使われている3本のうち、5番の根の中央付近に縦のラインが明瞭に透過像(黒い線)として見える

→ これが典型的な「歯根破折」の像です。 - 歯根破折が起きた歯は、炎症や感染が進行しやすく、通常は保存が困難です。

- ブリッジは5番を支えにしているため、この1本の破折がブリッジ全体の再治療につながることが多いです。

臨床的な意味

歯根破折がある歯は、根管治療や被せ物の再製作では治らず、抜歯が必要となるケースがほとんどです。

そのため、このブリッジも **抜歯と同時に再設計(新規ブリッジ・インプラントなど)**が必要になります。

⏳ ブリッジの寿命は意外と短い?

ブリッジの平均寿命は7〜10年程度とされており、インプラント(10〜20年)より短命です。ただし、これは素材の種類や使用状況、ケアの程度に大きく左右されます。

- 🧱 保険の金属ブリッジ:劣化しやすく、見た目にも金属色が出る

- 💎 自費のセラミックやジルコニア:美しさと耐久性が高いが高額

さらに、歯ぎしりや噛みしめが強い方はブリッジに過剰な負担がかかり、寿命がさらに短くなる傾向があります。

💸 費用対効果は本当に良い?

歯ブリッジは保険適用で比較的安価に治療できるため、「お金の負担が少ない治療」として選ばれることが多いです。しかし、短期的な安さだけに注目すると、将来的に高額な再治療や別の補綴治療が必要になるリスクもあります。

📊 他の治療法とのコスト比較

| 項目 | ブリッジ | インプラント | 部分入れ歯 |

|---|---|---|---|

| 治療費 | 保険適用あり(低価格) | 自費のみ(30〜50万円/本) | 保険適用あり(安価) |

| 寿命 | 7〜10年程度 | 10〜20年以上(ケア次第でそれ以上) | 5〜8年程度 |

| 健康な歯への影響 | 両隣の健康な歯を削る必要あり | 削る必要なし | バネがかかる歯に負担がかかる |

| 装着時の違和感 | 少ない(固定式で安定) | なし(自分の歯のような感覚) | あり(異物感・話しにくさ) |

🧾 短期コスト vs 長期的コスト

- 🟢 ブリッジは初期費用が抑えられる反面、支台歯がダメになれば再治療費がかさむ

- 🟡 部分入れ歯は費用は安いが、違和感や手入れの手間が大きい

- 🔵 インプラントは初期費用は高いが、長期的にはコストパフォーマンスが良い場合も

つまり、一見安く感じるブリッジも、10年スパンで見るとインプラントのほうが結果的に安価になる可能性もあります。

💡 どんな人にブリッジが向いている?

- 保険内で治療を完結させたい方

- 手術に不安がありインプラントを避けたい方

- 両隣の歯にすでに被せ物があるなど、削る抵抗が少ないケース

「費用を抑えたいからブリッジ」と考えている方は、数年後の再治療コストまで含めて比較するのが後悔しない選び方です。

🔁 「後悔しないために」ブリッジ以外の選択肢も確認しよう

ブリッジは確かに一般的な治療法ですが、すべてのケースに最適とは限りません。歯を失ったときの選択肢には、インプラントや部分入れ歯といった方法もあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルや口腔状態に合わせた選択が大切です。

🧩 インプラントとの比較|自分の歯のような噛み心地を求める方へ

インプラントは顎の骨に人工歯根を埋め込む治療法で、見た目も機能も天然歯に近いのが最大の特徴です。

✅ インプラントのメリット

- 健康な歯を削らなくてよい(周囲の歯に負担をかけない)

- 顎の骨に刺激が伝わるため、骨の吸収を防ぐ

- メンテナンスがしやすく、しっかり清掃できる

- 適切なケアで10〜20年以上持つ高耐久性

⚠ インプラントの注意点

- 外科手術が必要で、持病や骨量によっては適応できないことも

- 自費診療のため、1本あたり30〜50万円程度と高額

- 治療期間が数ヶ月〜半年以上かかる場合がある

📝 ただし、骨量が十分にある健康な成人であれば、インプラントは長期的に最も優れた選択肢になりやすいとされています。

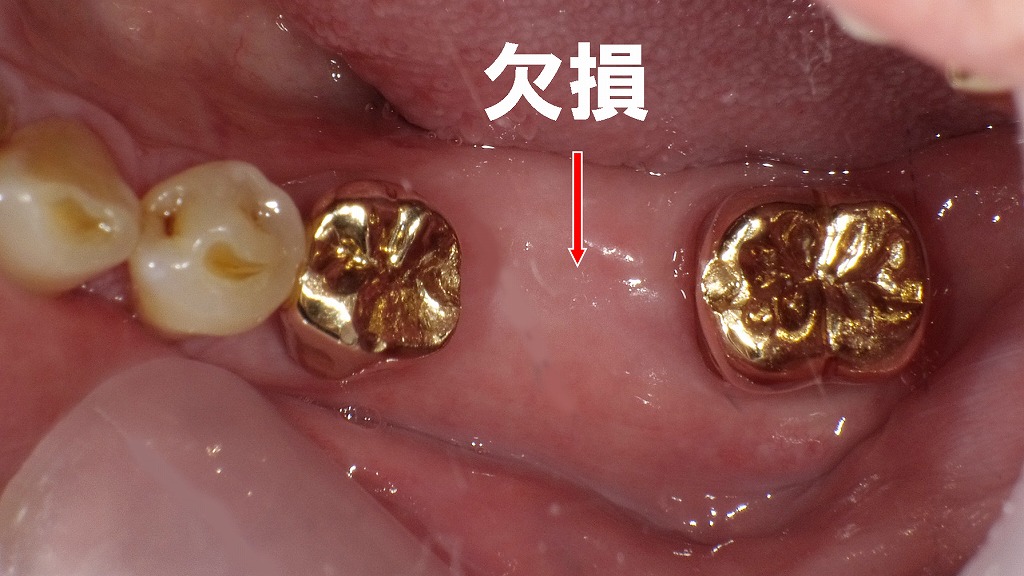

左下6番(第1大臼歯)欠損

この画像は、左下6番(第1大臼歯)欠損部位の口腔内写真です。

🦷 状態の概要

- **左下6番(第一大臼歯)**が欠損しており、歯槽堤(歯ぐきの部分)がやや平坦化しています。

- 欠損部の前後の歯、すなわち左下5番と7番には**ゴールドクラウン(金合金冠)**が装着されています。

- 写真中央の「欠損」という表示と矢印が、**歯のないスペース(欠損部)**を示しています。

💡 現在の補綴状態

- 以前は、この欠損部を入れ歯で補っていました。

- 現在は、インプラントが検討されています。

🔧 今回の治療計画

- 欠損部(左下6番)にインプラントを埋入し、単独で機能回復を行う予定。

- これにより、隣在歯(5番・7番)の冠を外して、再度削る必要がなくなり、歯の保存性と咬合安定性の向上が期待されます。

左下6番(第1大臼歯)にインプラント埋入

この画像は、左下6番部(第一大臼歯部)にインプラントを埋入した直後の口腔内写真です。

🦷 手術の状態

- 欠損していた左下6番の位置に、チタン製インプラントフィクスチャーが正確に埋入されています。

- インプラント上部の中央に見える金属面は、**カバースクリュー**で、骨内に埋入されたインプラント体を保護する役割があります。

- 周囲には粘膜と歯肉組織を剥離した手術創が確認でき、埋入後の止血・縫合を行う前の段階です。

💡 周囲の歯の状態

- 欠損部の前後に位置する左下5番・7番には**ゴールドクラウン(金合金冠)**が装着されています。

- これらの歯は今回の補綴計画において支台歯としては使用せず、インプラント単独での咬合回復を目的としています。

🩺 治療の意図

- 以前の入れ歯治療に代えて、インプラントによる単独支持型補綴を選択することで、

- 隣在歯の負担を減らし咬合力を分散しやすい

- 入れ歯の取り外しの不便さから解放

- 清掃性が向上する

といった利点が得られます。

この画像は、左下6番部に埋入したインプラントの上部構造(人工歯冠)を装着した後の状態を示しています。

🦷 状態の概要

- 欠損していた左下6番部に、**インプラント上部構造として金合金クラウン(ゴールドクラウン)**を装着しました。

- 前後の歯(左下5番・7番)も同様にゴールドクラウンで補綴されており、全体として調和のとれた咬合面形態になっています。

💡 技工的特徴

- ゴールドクラウンは適合性・咬合精度に優れ、対合歯への負担が少ないのが特徴です。

- 金合金は耐久性と生体親和性が高く、長期安定性が期待できる素材です。

- 咬合面形態も自然歯の形態を忠実に再現しており、インプラント周囲の咬合バランスを整えています。

🩺 解説コメント

このような症例では、強度・精密さ・清掃性のバランスを重視して金合金を選択しています。

インプラントクラウンと天然歯冠が同素材で統一されているため、金属間の電位差による影響も少なく、安定した咬合関係を維持できます。

🪥 部分入れ歯との比較|コスト重視・手術が難しい方に

部分入れ歯は取り外し式の人工歯で、保険適用で安価に治療できるのが最大のメリットです。

✅ 部分入れ歯のメリット

- 手術不要で身体への負担が少ない

- 治療期間が短く、数週間で完成

- 複数本の欠損にも対応可能

- 比較的費用が安い

⚠ 部分入れ歯の注意点

- クラスプ(金属のバネ)で支えるため違和感が出やすい

- 発音や咀嚼に影響が出ることがある

- 毎日の取り外し・洗浄が必要

- 支えとなる歯に負担がかかるため、長期的には支台歯を失うリスクも

特に高齢者やインプラントが適応できない方には現実的な選択肢となりますが、快適性や審美性ではブリッジやインプラントに劣ります。

🎯 自分に合った治療法を見つけるには?

歯を失った場合の治療選択は、見た目・費用・耐久性・口の状態・年齢など、さまざまな要素を踏まえる必要があります。

「とりあえず保険が使えるからブリッジで…」と安易に決めず、後悔しないために複数の治療法を比較検討し、信頼できる歯科医師に相談することが重要です。

🛠 ブリッジのメンテナンスで寿命を延ばすには

歯のブリッジは平均7〜10年といわれる耐久性ですが、適切なケアを行えば10年以上使えるケースもあります。逆に言えば、メンテナンスを怠ると早期に脱落・破損・再治療のリスクが高まります。

長く快適に使うためには、セルフケア+歯科医院でのメンテナンスの両立が欠かせません。

🔍 日々のセルフケア方法

🦷 スーパーフロスや歯間ブラシの活用が必須

ブリッジの下部や支台歯の周囲には、通常の歯ブラシでは届かない汚れが溜まりやすくなります。特にポンティックの下は“盲点”になりやすいポイントです。

- スーパーフロス:糸が太く、ブリッジの下にも通しやすい専用フロス。日々の清掃に最適。

- 歯間ブラシ:支台歯の側面にたまる汚れをかき出すのに有効。サイズは歯科医と相談を。

1日1回以上、丁寧に清掃する習慣をつけることが、虫歯・歯周病・口臭の予防につながります。

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

🍬 食生活にもひと工夫を

ブリッジは天然歯よりも破損に弱い場合もあり、以下の食品には注意が必要です。

- 硬い食べ物(煎餅・ナッツ類)

- 粘着性の高いもの(キャラメル・ガム)

日常的にこれらを避けることで、破損や脱離のリスクを抑えることができます。

🦷 歯科医院での定期メンテナンス

🧼 年2〜3回のプロケアで早期トラブルを防ぐ

歯科医院での専門的なクリーニング(PMTCやエアフロー)は、家庭では取りきれないバイオフィルムや歯石を除去し、支台歯の健康を維持します。

ブリッジのすき間や縁の汚れは、自覚症状がなくてもトラブルの温床になります。定期的なチェックで早期発見・予防が可能です。

🦷 咬み合わせの調整と補綴物チェックも重要

- 咬み合わせの変化は支台歯への負担を増やす原因に

- ブリッジのゆるみや劣化も、歯科医師によるチェックで早期対応が可能

とくに歯ぎしりや食いしばりがある方は、ナイトガードの使用も含めて対策が必要です。

日々のセルフケアと歯科での定期管理を続けることで、ブリッジの寿命を大きく延ばすことが可能です。一度作ったブリッジを長持ちさせるためにも、習慣づけていきましょう。

🗣 よくある質問(FAQ)

ブリッジ治療に関して、患者さんから寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。治療を検討するうえでの不安や疑問解消にお役立てください。

❓ Q:保険のブリッジはどの素材が選べる?

A:基本的には金属(銀歯)や硬質レジン前装冠が使用されます。

保険診療で使用されるブリッジの素材は、**金銀パラジウム合金(いわゆる銀歯)が中心です。前歯部など審美性が重視される部分には、外側がプラスチックの「硬質レジン前装冠」**が使われることもあります。

一方で、白くて自然な見た目を求める場合は、保険外のセラミックやジルコニアを選ぶ必要があります。

❓ Q:前歯と奥歯で違いはある?

A:見た目・耐久性・保険適用範囲が異なります。

- 前歯ブリッジ:審美性が重要なため、素材や仕上がりの美しさが求められます。見える部分なので、自費のセラミックを選ぶ方も多いです。

- 奥歯ブリッジ:噛む力が強くかかるため、強度重視の設計が必要です。金属の使用率が高く、見た目より耐久性が優先される傾向があります。

また、部位によっては保険適用の条件が異なるため、事前に確認が必要です。

❓ Q:ブリッジの再治療は可能?

A:状態によっては可能ですが、支台歯のダメージ次第です。

ブリッジが外れたり、支台歯が虫歯や破折を起こした場合は、再度作り直す必要があります。ただし、支台歯が再利用できないほど悪化していると、ブリッジ再製が難しくなり、インプラントや入れ歯への変更が必要となる場合もあります。

再治療を回避するためにも、日頃のケアと定期検診が非常に重要です。

❓ Q:支台歯が虫歯になったらどうなる?

A:ブリッジの寿命を縮め、最悪の場合は抜歯となることも。

ブリッジの構造上、支台歯は常に大きな負担がかかっています。そのため、虫歯になると進行が早く、発見時には神経まで達しているケースも珍しくありません。

虫歯が進行しすぎて支台歯が抜歯となった場合、ブリッジ全体のやり直しが必要になるため、費用・時間・負担のすべてが増します。

初期のうちに発見・治療できるよう、定期的なチェックを欠かさないことが大切です。

📝 まとめ|歯ブリッジのデメリットを正しく理解しよう

歯を失った際、手軽で保険適用もある「ブリッジ治療」は多くの方に選ばれている方法です。しかしその一方で、健康な歯を削る・支台歯が虫歯になりやすい・再治療が難しいといった見逃せないデメリットもあるのが実情です。

短期間で見れば手軽な選択に思えるかもしれませんが、5年・10年後の歯の状態や費用負担まで視野に入れて判断することが重要です。

- 🛡 健康な歯を守るためには、削らない選択肢(インプラントなど)も検討

- 💰 「保険適用だから安い」という考えだけで決めると、将来的に高くつくことも

- 💬 迷ったらセカンドオピニオンを受けて、納得のいく治療法を見つけましょう

歯は一度削ったら二度と元には戻りません。慎重な治療選択が、将来の自分の歯を守ることにつながります。

📍 江戸川区篠崎で歯のブリッジを検討中の方へ

「保険でできるから」「早く治療を終えたいから」と、安易に歯ブリッジを選んでいませんか?

実はブリッジ治療には、健康な歯を削る・虫歯や歯周病リスクが高まる・寿命が短いなど、将来的に大きな負担となる可能性があるデメリットもあります。

当院では、江戸川区篠崎でブリッジ治療を含めた複数の治療法(インプラント・入れ歯など)を丁寧に比較説明し、患者様にとって最適な方法を一緒に選ぶカウンセリングを行っています。

「自分に合った方法がわからない」「本当にブリッジでいいのか不安」

そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。後悔しない選択を、一緒に考えましょう。橋本展明

【動画】奥歯を抜歯したまま放置すると?

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。