- 1. 【🎞️44秒】「なんとなく不調」の正体はTCHかも?顎や首の不快感と歯の関係

- 2. 🦷 TCH(歯牙接触癖)とは?基礎から正しく理解しよう

- 2.1. 🤔 TCHってなに?食いしばりとの違い

- 2.2. 🔍 東京医科歯科大学の研究から生まれた概念

- 2.3. 🧠 無意識に続く“歯の接触”が引き起こす身体の異変

- 3. 📊 TCHと顎関節症の深い関係性

- 3.1. 🦴 顎関節症の主因はTCH?最新の研究報告から

- 3.2. 🛑 従来のスプリント療法では改善しない理由

- 3.3. 💡 TCH除去と開口訓練による新たな治療法とは

- 4. ⚠️ TCHが引き起こす全身症状

- 4.1. 💢 首・肩こり、頭痛、顔の緊張との関連

- 4.2. 😬 咬筋・側頭筋・胸鎖乳突筋の緊張がもたらす影響

- 4.3. 🦷 歯ぎしりや知覚過敏との関係も

- 5. 📌 TCHが起こるタイミングと引き金

- 5.1. 💻 パソコン作業・スマホ操作・運転中に注意

- 5.2. 🎻 楽器演奏や細かい作業で起きやすい理由

- 5.3. 📈 TCHの習慣化が進むメカニズムとは

- 6. 🧪 自分でできるTCHのチェック方法

- 6.1. 🪞 姿勢を整えて“歯が当たっていないか”確認しよう

- 6.2. 📏 安静空隙を保てるかどうかのセルフチェック

- 7. 💬 TCH改善のためにできる簡単な習慣

- 7.1. 📝 「歯を離す」メモを家中に貼る方法

- 7.2. 🧘♀️ 緊張をほぐす「反応訓練」のステップ

- 7.3. ✅ 1日数回 × 3ヶ月でTCH改善へ

- 8. 🦷 歯ぎしり・食いしばりとの違いと関係

- 8.1. 🌙 TCHの改善で歯ぎしりも軽減する?

- 8.2. 😴 就寝時にTCHを引きずると何が起きる?

- 9. 🩺 歯科医院でのTCH治療法

- 9.1. 📋 TCH診断のための問診・カウンセリング内容

- 9.2. 👨⚕️ 最新の非侵襲的治療:行動療法の実践

- 9.3. 🛠 TCH対応でおすすめのセルフケアグッズ

- 10. 📚 TCHを正しく知るためのQ&A【よくある質問】

- 10.1. ❓「TCHは放っておくとどうなるの?」

- 10.2. ❓「TCHは子どもや高齢者にも起こるの?」

- 10.3. ❓「マウスピースはTCHに効果あるの?」

- 11. 📍 江戸川区篠崎でTCHにお悩みの方へ

- 11.1. 💬 顎関節症・歯ぎしりに悩む方へ

- 12. 【動画】差し歯やブリッジが取れた時の応急処置

- 13. 筆者・院長

「原因不明の顎のだるさ、頭痛、肩こり…実は“歯の接触癖”が関係しているかもしれません」

TCH(歯牙接触癖)は、食いしばりのような強い力ではなく、日常生活の中で“軽く歯を当て続けてしまう”無意識の癖です。

多くの方が気づかないうちにこの癖を持ち、顎関節や筋肉にじわじわと負担をかけ続けています。本記事では、TCHが体に与える影響から、セルフチェック法、そして改善方法まで詳しく解説します。

【🎞️44秒】「なんとなく不調」の正体はTCHかも?顎や首の不快感と歯の関係

🦷 TCH(歯牙接触癖)とは?基礎から正しく理解しよう

🤔 TCHってなに?食いしばりとの違い

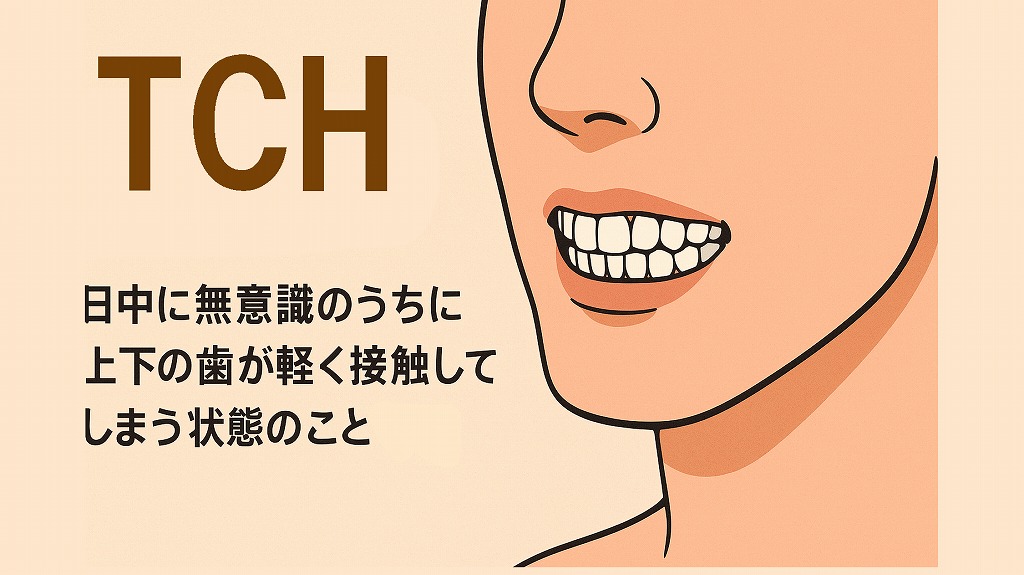

TCH(Tooth Contacting Habit/歯牙接触癖)とは、日中に無意識で上下の歯を接触させ続けてしまう癖のことを指します。これは「強く噛みしめる食いしばり」とは異なり、軽い力でも継続的に歯が接触している状態が問題とされています。安静時、正常な人の上下の歯の間には2〜3mmの「安静空隙」があるのが理想です。

🔍 東京医科歯科大学の研究から生まれた概念

TCHという言葉は、東京医科歯科大学の顎関節症研究チームによって提唱されました。数百人規模の顎関節症患者の調査をもとに、スプリント療法などの従来治療では改善が難しかった背景から、「日常的な歯の接触こそが主因」と結論づけられたのです。

🧠 無意識に続く“歯の接触”が引き起こす身体の異変

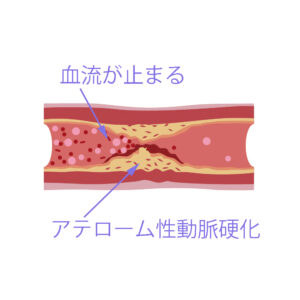

TCHの状態が続くと、咬筋や側頭筋などの筋肉に持続的な緊張が起こり、血流障害や筋肉疲労を引き起こします。さらにその緊張は、首や肩のこり、頭痛など全身症状にまで波及します。「たったこれだけ?」と思える歯の軽い接触が、実は深刻な不調の引き金になっているのです。

📊 TCHと顎関節症の深い関係性

🦴 顎関節症の主因はTCH?最新の研究報告から

かつて顎関節症は「かみ合わせ」や「ストレス」が主な原因とされてきました。しかし、東京医科歯科大学の調査によって、日中の歯の接触(TCH)が最大の要因であることが明らかになりました。数百人の患者に対する大規模アンケートを統計学的に分析した結果、TCHの有無が症状の有無と高い相関を持っていたのです。

🛑 従来のスプリント療法では改善しない理由

これまでの治療では、マウスピース(スプリント)による歯の保護が主流でした。しかし、スプリントは“結果への対応”に過ぎず、“原因の除去”ではないという問題があります。実際、スプリントのみでは症状が再発するケースも多く、根本的な改善にはつながらないことが課題でした。

💡 TCH除去と開口訓練による新たな治療法とは

現在、東京医科歯科大学の顎関節症治療では、TCHの是正と開口訓練の2本柱で症状の改善を目指しています。患者自身がTCHに気づき、「歯を離す」ことを意識しながら、あごの動きをスムーズにする開口訓練を日常的に行うことで、筋肉と関節の緊張を和らげるアプローチです。

このように、“自分で治す”顎関節症治療が注目されています。

⚠️ TCHが引き起こす全身症状

💢 首・肩こり、頭痛、顔の緊張との関連

TCH(歯牙接触癖)は、あごだけでなく首・肩こりや頭痛の原因にもなり得ます。上下の歯が常に軽く接触している状態では、リラックスしているはずの筋肉が緊張し続けます。この緊張は口周りにとどまらず、顔全体、首、肩の筋肉にまで波及し、慢性的なこりや痛みを引き起こします。

😬 咬筋・側頭筋・胸鎖乳突筋の緊張がもたらす影響

TCHが続くと、特に咬筋、側頭筋、胸鎖乳突筋といった咀嚼や姿勢維持に関わる筋肉が疲労します。これにより筋肉内の血流が悪化し、筋肉の硬直・炎症・痛みといった二次的な不調を招きます。とくに長時間のデスクワークやスマホ操作の多い現代人にとって、見逃せない健康リスクです。

🦷 歯ぎしりや知覚過敏との関係も

TCHの影響は夜間の歯ぎしりにも波及します。日中の緊張状態が続くことで、就寝中にも無意識に歯を食いしばる・すり合わせる習慣が強まる可能性があります。結果として、歯のすり減りや知覚過敏、詰め物の破損といったトラブルを引き起こすことも。まずはTCHを抑えることが、こうしたリスクの予防につながります。

📌 TCHが起こるタイミングと引き金

💻 パソコン作業・スマホ操作・運転中に注意

TCH(歯牙接触癖)は、「何かに集中しているとき」に起こりやすいのが特徴です。たとえばパソコン作業中やスマートフォンの操作、長時間の車の運転などは、無意識のうちに歯を接触させてしまいがちです。これは精神的な緊張や集中時の姿勢の固定が、筋肉のこわばりとTCHを誘発するためです。

🎻 楽器演奏や細かい作業で起きやすい理由

バイオリンや管楽器などの楽器演奏、裁縫や絵描きなどの細かい作業もTCHの引き金になります。手先に神経を集中させる作業では、顔面や口腔周囲の筋肉も同時に緊張してしまうからです。「上の歯と下の歯が当たっている」と気づいたときには、すでにTCHが習慣化していることも少なくありません。

📈 TCHの習慣化が進むメカニズムとは

一度TCHが始まると、それが**“クセ”として脳に記憶されやすくなる**のが厄介な点です。意識して離しても、しばらくするとまた接触してしまう——これがTCHの習慣化です。特に、ストレスや緊張を感じやすい人、真面目で几帳面な性格の人ほどTCHが定着しやすい傾向にあります。

「歯を離すことを意識する」ことが、TCHの改善には欠かせません。

🧪 自分でできるTCHのチェック方法

🪞 姿勢を整えて“歯が当たっていないか”確認しよう

まずはご自身にTCHの傾向があるかを確認してみましょう。以下のセルフチェックで、無意識の「歯の接触」を見つけることができます。

STEP 1:姿勢を正す

椅子に深く腰をかけ、背筋をまっすぐに伸ばします。正面を向き、肩の力を抜いてリラックスします。

STEP 2:目を閉じて意識を口元に集中

唇は閉じたまま、奥歯の感覚に意識を向けましょう。この時、上下の歯が触れているかを感じ取ります。

📏 安静空隙を保てるかどうかのセルフチェック

STEP 3:歯をほんの少しだけ離す

軽く口を閉じたまま、上下の歯の間に2〜3mmのすき間(安静空隙)を意識して保ちます。

✅ 10秒以上、違和感なく歯を離していられる → TCHの可能性は低い

⚠️ 違和感が強い・無意識にすぐ歯が当たる → TCHの可能性が高い

TCHの人は、「歯が当たっていること自体に気づいていない」ことが多く、日中のセルフチェック習慣が改善への第一歩です。まずは1日数回、思い出したときにチェックしてみましょう。

💬 TCH改善のためにできる簡単な習慣

📝 「歯を離す」メモを家中に貼る方法

TCHを改善するためには、まず自分の癖に気づくことが最も重要です。東京医科歯科大学が提唱する方法のひとつに、「歯を離す」と書かれたメモを家中に貼るというシンプルな習慣があります。

A4やB5の紙に太字で「歯を離す」と書き、家の中に10か所以上貼っておきましょう。洗面所、キッチン、デスク、冷蔵庫、トイレなど、よく目に入る場所がおすすめです。

メモが目に入ったら、そのたびに次の行動を行います。

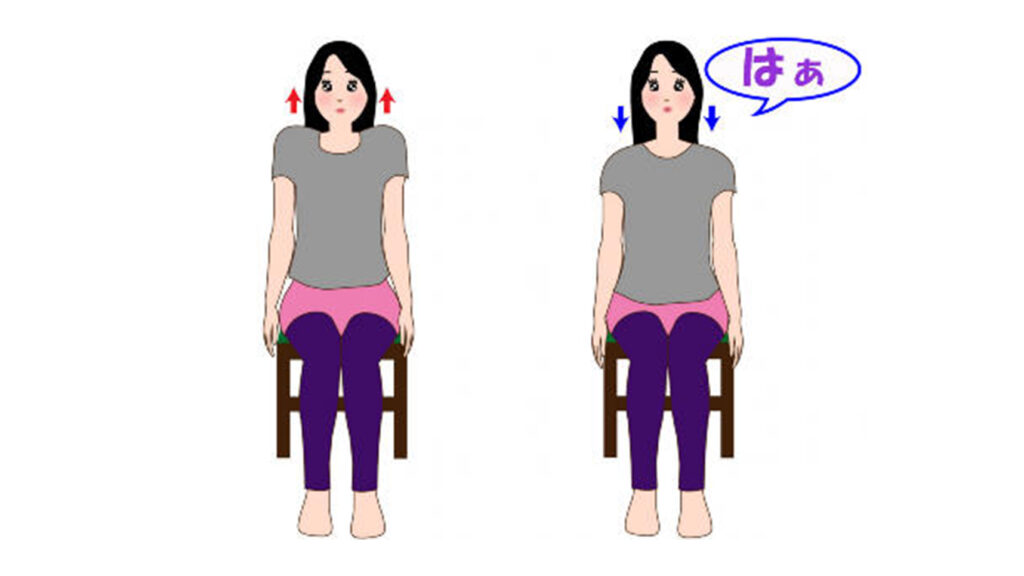

🧘♀️ 緊張をほぐす「反応訓練」のステップ

- 肩をギュッとすくめて、首を縮めるように力を入れます

- 歯を食いしばりながら、鼻から大きく息を吸う

- 口から「はぁ~っ」と声を出しながら、肩と口元の力を一気に抜く

この「反応訓練」は、あごだけでなく全身の緊張を一度に緩める効果があります。

✅ 1日数回 × 3ヶ月でTCH改善へ

この一連の行動を1日3~5回、3か月ほど継続すると、TCHが改善されたという報告もあります。特別な道具や薬は不要。気づいたときに行動することが最大の治療法です。

🦷 歯ぎしり・食いしばりとの違いと関係

🌙 TCHの改善で歯ぎしりも軽減する?

TCH(歯牙接触癖)は日中に起こる癖で、無意識に上下の歯を接触させるのが特徴です。一方、歯ぎしりや食いしばりは主に睡眠中に起こる動作で、ギリギリと強くこすり合わせる、または強く噛みしめる行為を指します。

これらは異なる現象ですが、実は深く関係しているといわれています。

日中にTCHが続くことで筋肉が常に緊張し、夜間のリラックス時にその反動で歯ぎしりや食いしばりが強く出てしまうケースがあるのです。

つまり、TCHを改善することは、間接的に歯ぎしりを軽減する第一歩にもなり得ます。

😴 就寝時にTCHを引きずると何が起きる?

TCHが習慣化している人は、寝ている間も筋肉の緊張が解けず、歯が自然に触れた状態のままになっていることがあります。この状態では、無意識のうちに食いしばりや歯ぎしりが発生しやすくなり、次のような症状につながる恐れがあります:

- 詰め物・被せ物の破損

- 歯のすり減り・ヒビ割れ

- 起床時のあごのだるさや頭痛

- 知覚過敏の悪化

TCHを日中に意識してコントロールすることで、こうした夜間のトラブルも防ぐ可能性があるのです。

🩺 歯科医院でのTCH治療法

📋 TCH診断のための問診・カウンセリング内容

TCH(歯牙接触癖)はレントゲンや目視で明確に判断できるものではありません。そのため歯科医院では、丁寧な問診とカウンセリングを重視します。

日常生活での歯の接触頻度、顎の疲れ、肩こり・頭痛などの症状を確認しながら、患者の自覚と気づきを促す問診形式でTCHの有無を見極めていきます。

👨⚕️ 最新の非侵襲的治療:行動療法の実践

TCHに対する最新の治療法は、**薬や手術を使わない“行動療法”**が中心です。

東京医科歯科大学などでも導入されているこの方法では、以下のようなアプローチを行います:

- 「歯を離す」意識づけトレーニング

- 「反応訓練」による筋肉の脱力指導

- 日常生活の中でのTCHの気づき方・改善法の説明

このように自分の癖を自覚し、正す力を身につけることが治療の基本となります。

🛠 TCH対応でおすすめのセルフケアグッズ

自宅でTCH対策を行う際に役立つのが、以下のようなセルフケアアイテムです:

- 「歯を離す」シール:鏡やPC画面に貼って意識づけ

- 顎リラックス用サポーターやマウスピース(※夜間用)

- 首・肩用ホットパック:筋肉の緊張緩和に効果的

セルフケアと歯科でのカウンセリングを組み合わせることで、TCHの改善効果はさらに高まります。

📚 TCHを正しく知るためのQ&A【よくある質問】

❓「TCHは放っておくとどうなるの?」

TCH(歯牙接触癖)を放置すると、筋肉の慢性的な疲労や顎関節の障害につながる可能性があります。

歯の接触が続くことで咬筋や側頭筋に負荷がかかり、首・肩こり、頭痛、顎の痛みといった全身症状が現れることも。さらに、就寝時の歯ぎしりや食いしばりを助長し、詰め物の破損や知覚過敏、歯のすり減りといった問題も生じるため、早めの対策が重要です。

❓「TCHは子どもや高齢者にも起こるの?」

はい、TCHは年齢に関係なく誰にでも起こり得る癖です。

ただし、ストレスや集中時間の長い人に多く、特に思春期の子どもや働き盛りの大人、また姿勢の悪さが目立つ高齢者にもみられる傾向があります。

「最近あごがだるい」「肩こりがとれない」と感じる場合は、TCHを疑ってみてもよいでしょう。

❓「マウスピースはTCHに効果あるの?」

マウスピースは夜間の歯ぎしりや食いしばりの予防には一定の効果がありますが、日中のTCHには根本的な解決策とはなりません。

TCHの改善には、自分で「歯を離す意識」を持ち、行動療法を継続することが必要です。

マウスピースは補助的な手段として活用し、本質的には自覚と習慣改善がカギとなります。

📍 江戸川区篠崎でTCHにお悩みの方へ

🏥 当院ではTCH除去の行動療法を導入

江戸川区篠崎にある当院では、TCH(歯牙接触癖)を根本から改善するための非侵襲的な行動療法を取り入れています。

東京医科歯科大学の研究に基づき、患者様が**「自分で歯を離す意識」を習慣化できるよう、丁寧な指導とカウンセリング**を行っています。

TCHは、放置すると顎関節症や肩こり、頭痛、歯の破損など多くの問題を引き起こす可能性があるため、早期の対応が大切です。

💬 顎関節症・歯ぎしりに悩む方へ

「最近あごがだるい」「歯を食いしばっている気がする」など、気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。

TCHや顎関節症・歯ぎしりのご相談を承っております。

江戸川区篠崎でTCH治療をお探しの方は、地域密着型の当院へぜひご相談ください。

【動画】差し歯やブリッジが取れた時の応急処置

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。