- 1. 【📹 35秒】歯周病があっても大丈夫!矯正治療を成功させるポイント

- 2. 🦷 はじめに|歯周病でも矯正治療はできる?

- 2.1. 💡「歯周病だから矯正できない」は本当?

- 2.2. 🔍 矯正治療が可能な歯周病の進行度とは?

- 2.3. ✨ 歯周病治療を先に行う理由とそのメリット

- 3. 🔍 歯周病と矯正治療の深い関係

- 3.1. 🧬 歯周病が矯正治療に与える影響

- 3.1.1. 🦴 歯槽骨の吸収と歯の動揺リスク

- 3.1.2. 🪥 清掃性とプラークコントロールの関係

- 3.2. 🦠 矯正装置が歯周病を悪化させる理由

- 3.2.1. ⚙️ ブラケットやワイヤーによるリスク

- 3.2.2. 📉 プラークスコアと歯周病発症の関係

- 4. 🏥 歯周病と診断されたら?矯正治療の進め方

- 4.1. 🔄 ステップ1:歯周病治療を優先

- 4.1.1. 🧽 スケーリング/ルートプレーニング

- 4.1.2. 🧱 中等度〜重度の再生療法(GTR・リグロス)

- 4.2. 🧑⚕️ ステップ2:矯正治療の再評価と開始条件

- 4.2.1. ✅ プラークコントロールが10%以下

- 4.2.2. 🦷 歯周ポケットの深さと出血の有無

- 4.3. ⚠️ 矯正治療の中断が必要なケース

- 4.3.1. 🛑 歯周炎の悪化と装置の取り外し判断

- 4.3.2. 🩺 全身疾患(糖尿病など)との関係

- 5. 🤝 歯周病専門医 × 矯正医の連携が成功のカギ

- 5.1. 🩺 連携体制がある歯科医院の選び方

- 5.1.1. ✅ 歯周病認定医と矯正指導医が在籍しているか

- 5.1.2. 🩻 症例の共有・モニタリング体制が整っているか

- 5.2. 🗂 同時進行治療のポイント

- 5.2.1. 📋 歯周病の状態に応じた治療計画の調整

- 5.2.2. 🛠 装置設計の工夫(セルフライゲーションなど)

- 6. 🧼 矯正中の歯周病を防ぐセルフケア&生活習慣

- 6.1. 🪥 セルフケア編:矯正中にやるべきこと

- 6.1.1. ✅ 専用歯ブラシ/フロス/歯間ブラシの正しい使い方

- 6.1.2. 🔍 染め出し液による磨き残しチェック

- 6.2. 🧑⚕️ プロケア編:定期的なPMTCとエアフロー

- 6.2.1. 📅 3ヶ月ごとのメンテナンスの重要性

- 6.2.2. 🩺 歯周ポケット検査と歯石除去

- 6.3. 🥤 食事・生活習慣編:リスクを高める習慣とは?

- 6.3.1. 🍬 酸性飲料・糖質摂取・喫煙の影響

- 6.3.2. 🍽 矯正中の食事アドバイス

- 7. 🧑💻 症例別|歯周病患者の矯正治療実例

- 7.1. ✅ 軽度~中等度歯周病でも矯正できた症例

- 7.1.1. 🦷 症例:中等度歯周病+叢生(ガタガタの歯並び)

- 7.1.2. 👍 インビザラインが有効だった理由

- 7.1.3. 🧑⚕️ 治療後の歯周組織の改善事例

- 7.2. 🧱 重度歯周病患者の再生療法+矯正の成功例

- 7.2.1. 🦷 症例:重度歯周病+開咬(奥歯しか噛んでいない状態)

- 7.2.2. 🔁 GTRと矯正を組み合わせた流れ

- 7.2.3. ⚠️ 注意すべき治療期間と管理

- 8. 🆕 最新技術でリスクを最小限に抑える

- 8.1. 🔧 歯周病にやさしい矯正装置

- 8.1.1. 🦷 マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 8.1.2. ⚙️ セルフライゲーションブラケットの利点

- 9. 📣 よくある質問(Q&A)

- 9.1. Q:矯正治療が原因で歯周病になったり悪化したりしますか?

- 9.2. Q:骨が溶けていると言われたけど矯正して大丈夫?

- 9.3. Q:PMTCやエアフローはどのくらいの頻度がいい?

- 9.4. Q:インビザラインは歯周病に向いていますか?

- 9.5. Q:矯正後に歯茎が下がってきました、これも歯周病?

- 10. 📝 まとめ|歯周病があっても矯正は可能!そのための準備と知識を

- 10.1. ✅ 歯周病をコントロールすることで矯正治療は安全に進行可能

- 10.2. 🪥 セルフケア・プロケア・生活改善の3本柱が重要

- 10.3. 👨⚕️ 専門医と連携して、あなたに最適な治療プランを選びましょう

- 11. 🏥 江戸川区篠崎で「歯周病があるけど矯正したい」とお悩みの方へ

- 12. 【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

- 13. 筆者・院長

「歯並びを整えたいけど、歯周病があるから矯正は無理かも…」

そんな不安を抱えている方は少なくありません。実際に、「矯正治療をしたいけれど歯茎が弱っている」「骨が溶けていると言われた」という理由で治療をためらう方も多いのが現実です。

しかし、歯周病があっても矯正治療は可能です。

重要なのは、歯周病の進行度を正確に把握し、適切な順序と方法で治療を行うことです。

本記事では、歯周病と矯正治療の関係性をわかりやすく解説しながら、

- どんな状態なら矯正できるのか

- 治療前に何を準備すべきか

- 矯正中に気をつけたいこと

などを専門的な視点から丁寧にご紹介します。

歯周病があっても矯正をあきらめたくない方へ。

安心して治療に臨むための正しい知識と準備を、この記事で身につけてください。

【📹 35秒】歯周病があっても大丈夫!矯正治療を成功させるポイント

🦷 はじめに|歯周病でも矯正治療はできる?

💡「歯周病だから矯正できない」は本当?

結論から言えば、歯周病でも矯正治療は可能です。ただし、無条件で治療を始められるわけではなく、歯周病の進行度や口腔内の衛生状態が大きく関係します。

歯周病が進行している状態では、歯を支える骨(歯槽骨)が弱くなっていることが多く、無理に歯を動かすと歯の動揺や脱落のリスクが高まります。そのため、治療の可否は、歯周組織の状態をしっかり診断した上で判断されます。

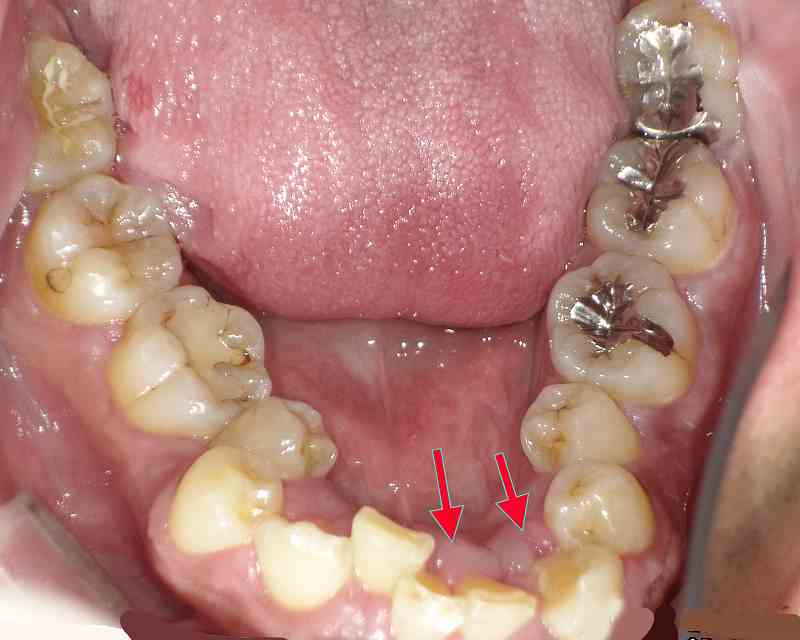

歯周病の上顎咬合面観

歯列不正が強く起こっている症例です。そのため特に矢印部分の歯茎の炎症が強く腫れています。

同症例の下顎咬合面観

特に下顎の前歯がガタガタになっています。 矢印部分の歯茎が大きく腫れて歯周病が進行しています。

🔍 矯正治療が可能な歯周病の進行度とは?

一般的に、軽度から中等度の歯周病であれば、適切な処置とメンテナンスを行えば矯正治療を受けることができます。具体的には、

- 軽度歯周病(歯肉炎):歯茎に軽い炎症がある程度で、歯槽骨へのダメージがない状態

- 中等度歯周病:一部に骨吸収があるが、全体として安定している状態

これらの場合は、歯周病治療と並行または先行して矯正治療を進められることが多いです。

一方で、重度歯周病では矯正治療が制限されることがあります。ただし、近年は再生療法などの技術進歩により、歯槽骨の再建を行ったうえで矯正が可能になるケースも増えてきています。

赤矢印の部位では、歯の根の先端(根尖)まで歯槽骨が大きく吸収しており、歯を支える力が大きく失われています。このような重度歯周病では、歯の動揺が強く、矯正治療を行っても安定性が得られないため、抜歯が適切と判断されるケースです。

✨ 歯周病治療を先に行う理由とそのメリット

矯正治療を成功させるには、健康な歯周組織が不可欠です。そのため、以下のような理由で歯周病治療を先行させる必要があります。

- 🦠 炎症のリスク軽減:歯周病の炎症を放置すると、矯正中に悪化する恐れがあります。

- 🪥 清掃性の改善:プラークコントロールが可能な環境を整えることで、矯正装置装着中の歯周病リスクを抑えます。

- 🧱 歯槽骨の保護:歯を支える土台が安定していれば、矯正による歯の移動もスムーズになります。

特に、プラークスコア(PCR)を10%以下に抑えることが、矯正開始の条件とされることもあります。

🔍 歯周病と矯正治療の深い関係

🧬 歯周病が矯正治療に与える影響

🦴 歯槽骨の吸収と歯の動揺リスク

歯周病は、歯を支える骨「歯槽骨」を徐々に溶かしてしまう病気です。矯正治療ではこの歯槽骨に力を加えて歯を動かしますが、骨が弱っている状態では歯の支えが不安定になり、以下のようなリスクが生じます:

- 歯がグラグラと動揺する

- 矯正によってさらに骨吸収が進行する

- 最悪の場合、歯が抜ける可能性も

そのため、歯周病の進行度を正確に把握し、歯槽骨の状態を見極めることが非常に重要です。

🪥 清掃性とプラークコントロールの関係

歯並びが悪いと歯と歯の隙間に汚れがたまりやすく、プラーク(歯垢)コントロールが難しくなります。結果的に歯周病が進行しやすくなるため、矯正によって歯列が整えば、

- 清掃性が向上し、歯周病の予防につながる

- ブラッシングがしやすくなり、口腔環境の改善に貢献する

このように、矯正は歯周病予防にも役立つ側面があるのです。

🦠 矯正装置が歯周病を悪化させる理由

⚙️ ブラケットやワイヤーによるリスク

矯正装置(特に固定式のブラケットやワイヤー)は、食べかすやプラークが溜まりやすくなる要因です。装置の周囲は歯ブラシが届きにくく、以下のようなリスクが高まります:

- 歯茎の腫れや出血

- 歯周ポケットの拡大

- 炎症の慢性化

とくにすでに歯周病を患っている方は注意が必要で、装置の種類や装着方法にも配慮が求められます。

📉 プラークスコアと歯周病発症の関係

プラークスコア(PCR)が高い=磨き残しが多い状態では、歯周病の発症・進行リスクが一気に上昇します。矯正中は清掃が難しくなるため、

- プラークスコアを10%以下に維持する努力

- 染め出し液を使ったセルフチェック

- 歯科医院での定期的なプロフェッショナルケア

これらを意識することで、矯正中でも歯周病の悪化を防げます。

🏥 歯周病と診断されたら?矯正治療の進め方

🔄 ステップ1:歯周病治療を優先

矯正治療を安全に進めるためには、まず歯周病の治療を優先する必要があります。とくに中等度以上の歯周病がある場合、以下のような治療を段階的に行います。

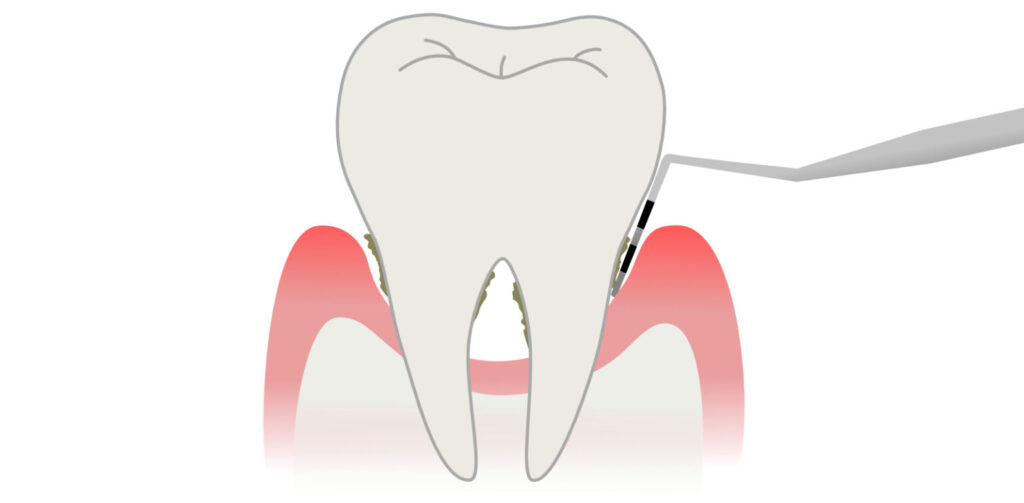

🧽 スケーリング/ルートプレーニング

歯の表面や歯周ポケットに付着した歯石やプラークを取り除く治療です。

- スケーリング:歯の表面の歯石を除去

- ルートプレーニング:歯の根元を滑らかにし、細菌の再付着を防止

炎症を抑え、歯茎の健康を回復させる基本的かつ重要な処置です。

🧱 中等度〜重度の再生療法(GTR・リグロス)

歯槽骨の吸収が進んでいる場合には、再生療法が選択されることもあります。

- GTR(歯周組織再生誘導法):膜を用いて歯槽骨や歯根膜の再生を促進

- リグロス:細胞の増殖を促す薬剤を用いた再生療法

これにより、矯正治療に耐えうる健康な歯周組織を再構築します。

🧑⚕️ ステップ2:矯正治療の再評価と開始条件

歯周病の初期治療が完了したら、矯正治療の開始に向けて口腔内の状態を再評価します。

✅ プラークコントロールが10%以下

歯科では「プラークスコア(PCR)」という数値で磨き残しの割合を評価します。10%以下が矯正治療開始の目安とされており、セルフケアの精度が重要です。

- 染め出し液での自己チェック

- 歯科衛生士によるブラッシング指導の徹底

🦷 歯周ポケットの深さと出血の有無

歯周ポケット(歯と歯茎のすき間)が深すぎると、矯正によって炎症が悪化する可能性があります。

- 基準:ポケットの深さが3mm以内、出血がないこと

- 定期的な歯周病検査で状態をモニタリング

このような条件が整えば、矯正治療を安全に進めることが可能です。

⚠️ 矯正治療の中断が必要なケース

矯正中に歯周病が悪化したり、全身の健康状態に変化が出た場合は、治療の一時中断や見直しが必要になることもあります。

🛑 歯周炎の悪化と装置の取り外し判断

歯茎の腫れや歯槽骨のさらなる吸収が見られた場合、矯正装置を一時的に外す処置を行うことがあります。装置が炎症を悪化させている原因であれば、治療を中断し歯周病の安定を優先します。

🩺 全身疾患(糖尿病など)との関係

糖尿病や自己免疫疾患などの全身疾患がある場合、歯周病の治癒が遅れやすくリスクも高まるため、主治医との連携が必要です。

- 血糖コントロールが不良な状態での矯正は避ける

- 治療中の健康管理や栄養指導も含めた対応が重要

🤝 歯周病専門医 × 矯正医の連携が成功のカギ

🩺 連携体制がある歯科医院の選び方

歯周病を抱えたまま矯正治療を進めるには、高度な専門知識とチーム医療が不可欠です。信頼できる歯科医院を選ぶ際は、以下の点を確認しましょう。

✅ 歯周病認定医と矯正指導医が在籍しているか

- 日本臨床歯周病学会認定医や日本矯正歯科学会指導医が在籍しているかは、質の高い医療を受ける上で重要な基準です。

- 片方の専門医だけではなく、両方の専門性が融合している医院がおすすめです。

🩻 症例の共有・モニタリング体制が整っているか

- 歯周病と矯正は治療のタイミングや順序が重要なため、院内での情報共有と連携がスムーズに行われているかがカギとなります。

- 歯周病の進行度や治療状況を常に確認しながら、矯正計画を細かく調整できる医院が理想的です。

🗂 同時進行治療のポイント

歯周病治療と矯正治療は、それぞれ単独でも難易度が高い治療です。これらを安全に並行して行うには、綿密な治療設計と患者との協力が求められます。

📋 歯周病の状態に応じた治療計画の調整

- 歯周病が軽度であれば、矯正治療とメンテナンスを並行して行うことが可能です。

- 中等度以上であれば、歯周病治療を先行させてから矯正へ進む「段階的アプローチ」が推奨されます。

- 状況に応じて、治療の優先順位やスケジュールを柔軟に組み替える必要があります。

🛠 装置設計の工夫(セルフライゲーションなど)

- 歯周病リスクのある患者には、清掃性を重視した矯正装置が選ばれます。

- 例えば、「セルフライゲーションブラケット」は、従来の装置よりも摩擦が少なく、歯や歯茎への負担が軽減される設計になっています。

- また、**取り外し可能なマウスピース型(インビザラインなど)**も選択肢の一つとして有効です。

🧼 矯正中の歯周病を防ぐセルフケア&生活習慣

🪥 セルフケア編:矯正中にやるべきこと

矯正治療中は、ブラケットやワイヤーの周囲にプラークが溜まりやすく、歯周病のリスクが上がるため、毎日のセルフケアが何よりも大切です。

✅ 専用歯ブラシ/フロス/歯間ブラシの正しい使い方

- 矯正用歯ブラシ:毛先がV字や山型になっており、ブラケットの上下を磨きやすい設計。細かく小刻みに動かして使いましょう。

- デンタルフロス:通常のフロスでは装置の下を通すのが難しいため、**フロススレッダー(糸通し)**を使うと便利です。

- 歯間ブラシ:歯と歯の隙間やブラケット周辺の汚れ除去に効果的。サイズの合ったものを使いましょう。

🔍 染め出し液による磨き残しチェック

磨き残しは見えにくい場所にこそ潜んでいるため、定期的に染め出し液を使ってチェックするのがおすすめです。

- 鏡で確認しながら磨き残しを把握できる

- 矯正装置まわりの磨きにくい部分を重点的にケアできる

🧑⚕️ プロケア編:定期的なPMTCとエアフロー

📅 3ヶ月ごとのメンテナンスの重要性

どれだけ丁寧に磨いても、矯正中はどうしても磨き残しや歯石が蓄積しやすくなります。3ヶ月に1回のプロフェッショナルクリーニング(PMTC)が推奨されます。

- PMTC:歯科衛生士による専用機器を用いた徹底クリーニング

- エアフロー:超微粒子パウダーで装置のすき間や歯の表面をやさしく清掃

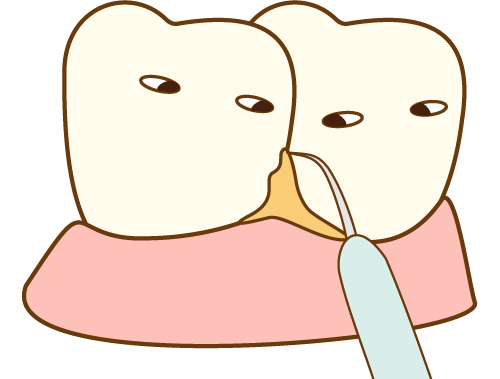

🩺 歯周ポケット検査と歯石除去

矯正中でも歯周病の進行を見逃さないよう、定期的な歯周ポケットの深さ測定が重要です。歯石が溜まっていれば、その都度除去し、歯茎の健康をキープしましょう。

🥤 食事・生活習慣編:リスクを高める習慣とは?

矯正治療中は、食事や生活習慣が口腔環境に大きく影響します。

🍬 酸性飲料・糖質摂取・喫煙の影響

- 酸性飲料(ジュース、炭酸水、スポーツドリンク):歯の表面を溶かし、プラークがつきやすくなる

- 糖質の多い食品(お菓子、甘い飲み物):細菌のエサとなり、歯周病の温床に

- 喫煙:血流を悪化させ、歯茎の治癒を妨げるだけでなく、歯周病の進行を加速します

🍽 矯正中の食事アドバイス

- 装置が壊れやすい**硬い食べ物(氷、ナッツ)**は避ける

- 装置に絡みやすい**粘着性の強いもの(ガム、キャラメル)**も控える

- 食後はすぐにうがい・歯磨きを行う習慣を

🧑💻 症例別|歯周病患者の矯正治療実例

✅ 軽度~中等度歯周病でも矯正できた症例

🦷 症例:中等度歯周病+叢生(ガタガタの歯並び)

40代女性。過去に歯肉からの出血と歯石の沈着を指摘され、中等度の歯周病と診断。前歯の歯並びを気にされ、相談に来院。

- 歯周治療:スケーリング・ルートプレーニングを複数回実施し、プラークスコアを8%以下に維持

- 矯正方法:インビザライン(マウスピース矯正)を選択

- 経過管理:3ヶ月ごとに歯周検査とPMTCを実施

👍 インビザラインが有効だった理由

- 取り外しが可能なため、ブラッシングやフロスがしやすく歯周病リスクを抑制

- ブラケットの刺激がないため歯茎への負担が少ない

- 軽い力でゆっくりと歯を動かすことで、歯槽骨への負担を軽減

🧑⚕️ 治療後の歯周組織の改善事例

- 歯列が整い、磨き残しが激減

- ポケットの深さは平均4mm → 2〜3mmに改善

- 出血の頻度も激減し、歯茎の引き締まりが明確に確認

🧱 重度歯周病患者の再生療法+矯正の成功例

🦷 症例:重度歯周病+開咬(奥歯しか噛んでいない状態)

50代男性。下顎前歯に強い歯周炎があり、歯槽骨の吸収が著明。発音障害と咀嚼困難を主訴に来院。

- 初期治療:重度部位に対してGTR法(再生療法)を実施。炎症のコントロール後、骨再生を確認。

- 矯正開始:歯周病が安定した段階で矯正治療スタート。歯周組織に配慮し、低負荷のワイヤー矯正を選択。

- 同時管理:歯周病専門医が定期検査・クリーニングを担当、矯正医と治療計画を随時調整。

🔁 GTRと矯正を組み合わせた流れ

- 歯周基本治療 → 炎症コントロール

- GTRにより骨再生(6ヶ月観察)

- 矯正治療スタート(弱い力でゆっくり移動)

- 経過に応じてワイヤー調整、装置変更

⚠️ 注意すべき治療期間と管理

- 治療期間は通常より長く(約3年)、細やかな管理が必須

- 治療中の口腔内写真・レントゲンによる定期評価を欠かさず実施

- 歯周病の再発を防ぐため、治療後も半年ごとのメンテナンス継続

🆕 最新技術でリスクを最小限に抑える

歯周病の既往がある方や進行中の方にとって、矯正治療に伴うリスクは大きな不安要素です。しかし、近年ではリスクを最小限に抑える最新技術や装置の登場により、安全性が大きく向上しています。

🔧 歯周病にやさしい矯正装置

🦷 マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 取り外しが可能なため、歯周ケアがしやすい

- ブラケットやワイヤーの刺激がないため、歯茎への負担が少ない

- ソフトな力で歯をゆっくりと動かすため、歯槽骨への過度な圧力を回避

- 歯周病管理と矯正治療の両立がしやすい点で特に注目されています

※注意:自己管理(装着時間や清掃)をきちんとできる方に適しています。

⚙️ セルフライゲーションブラケットの利点

- 摩擦が少ない構造で、歯にかかる力が穏やか

- ブラケットにゴムを使わない設計で、プラークの付着が減少

- ワイヤー交換の頻度が減り、メンテナンス時の処置がスムーズ

これらの装置は、歯周組織に優しく、炎症のリスクを抑えながら治療を継続できるという点で、歯周病患者にも適しています。

📣 よくある質問(Q&A)

Q:矯正治療が原因で歯周病になったり悪化したりしますか?

A:適切なセルフケアと歯科医院での管理がされていれば、必ずしも歯周病になるわけではありません。

ただし、矯正装置(特にブラケットやワイヤー)はプラークがたまりやすく、磨き残しが続くと歯肉炎や歯周病が進行するリスクは高くなります。そのため、装置に合わせた歯磨き方法と定期的なメンテナンスが不可欠です。

Q:骨が溶けていると言われたけど矯正して大丈夫?

A:歯槽骨(歯を支える骨)の吸収があっても、状態が安定していれば矯正可能なケースもあります。

ただし、矯正を始める前に歯周病治療を優先し、歯槽骨の健康状態を整えることが前提です。再生療法(GTR、リグロスなど)と組み合わせることで、矯正治療が可能になることもあります。必ず歯周病専門医の診断を受けましょう。

Q:PMTCやエアフローはどのくらいの頻度がいい?

A:目安としては3ヶ月に1回のペースが推奨されます。

矯正中は装置の周囲に歯石やバイオフィルムが溜まりやすいため、定期的なプロフェッショナルケア(PMTC・エアフロー)で清掃を徹底することが重要です。重度の歯周病経験者の場合は、1〜2ヶ月に1回の管理が必要になることもあります。

Q:インビザラインは歯周病に向いていますか?

A:はい、インビザラインは歯周病患者に適した矯正法の一つです。

- 取り外し可能なので、清掃性が高くプラークがたまりにくい

- 弱い力で少しずつ歯を動かすため、歯槽骨への負担が軽減される

- 痛みや違和感が少ないため、炎症部位への刺激が少ない

ただし、装着時間や清掃を自己管理できる人に向いている治療法です。

Q:矯正後に歯茎が下がってきました、これも歯周病?

A:歯茎が下がる原因には、歯周病だけでなく“歯の移動”も関係しています。

矯正治療で歯を大きく動かすと、歯茎(付着歯肉)が薄い部位では後退することがあります。ただし、それが歯周病由来か、矯正由来かの判断は専門的な診査が必要です。

- 出血や腫れがある場合 → 歯周病の可能性

- 炎症がなく、ただ歯茎が下がっている → 正常な組織変化の範囲内のことも

いずれにしても、歯科医院でのチェックを受けることが大切です。

📝 まとめ|歯周病があっても矯正は可能!そのための準備と知識を

「歯周病があると矯正はできないのでは…」と不安に思う方も多いですが、正しい知識と段階的な対応を行えば、矯正治療は十分に可能です。

✅ 歯周病をコントロールすることで矯正治療は安全に進行可能

- 歯周病の進行度や炎症の有無を事前にしっかり把握

- 必要に応じて歯周病治療を先行・併用しながら治療計画を立てる

- インビザラインなど歯周組織にやさしい矯正法の選択も成功のポイント

🪥 セルフケア・プロケア・生活改善の3本柱が重要

- 毎日の丁寧な歯磨き・フロス・歯間ブラシによるセルフケア

- 定期的なPMTCやエアフロー、歯周ポケット検査によるプロケア

- 食事内容や禁煙など、生活習慣の見直しによるリスク管理

これらを意識することで、矯正治療中の歯周病悪化を防ぎ、健康的な口腔環境を保つことができます。

👨⚕️ 専門医と連携して、あなたに最適な治療プランを選びましょう

歯周病と矯正治療の両立には、歯周病認定医・矯正医との連携が不可欠です。症状や希望に応じたオーダーメイドの治療計画を立てることで、安心して治療を進められます。

「歯周病だから無理かも…」とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。

正しい診断とケアで、あなたも美しい歯並びと健康な歯茎を手に入れることができます。

🏥 江戸川区篠崎で「歯周病があるけど矯正したい」とお悩みの方へ

歯周病があっても、矯正治療を受けることは可能です。歯並びが整えば、歯磨きがしやすくなり、歯周病のリスクを減らすことができます。治療を並行して進めていく体制を整えており、患者様の歯の健康を総合的にサポートさせていただきます。

当院では、矯正前の歯周病治療から、治療中の口腔ケアサポートまで、患者さま一人ひとりの状態に合わせたプランをご用意しています。

🔹 プラークスコアや歯周ポケットの検査対応

🔹 インビザラインなど、歯周病にやさしい矯正装置を採用

🔹 エアフロー・PMTCなど予防メンテナンスも充実

江戸川区篠崎で「歯並びと歯周病、どちらも気になる」方は、ぜひ当院へご相談ください。

まずは精密検査とカウンセリングから、一歩を踏み出してみませんか?

【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。