- 1. 【📹 29秒】矯正後に必要なリテーナーとは?種類・期間を解説

- 2. 🦷 はじめに|リテーナーとは何か?

- 2.1. 📘 リテーナーの基本定義と役割

- 3. 📌 なぜ矯正後にリテーナーが必要なのか?

- 3.1. 🧬 歯や歯茎が不安定な理由

- 3.2. ⏳ 長期的な安定のために

- 4. 🧩 リテーナーの種類と選び方

- 4.1. 🪛 主な種類と特徴

- 4.1.1. 🦷 固定式リテーナー(フィックスタイプ)

- 4.1.2. 😬 取り外し式リテーナー(ワイヤー式・マウスピース型)

- 4.1.3. 🔄 トゥースポジショナー

- 4.2. 🧵 素材別の違いと選び方

- 4.2.1. プラスチック vs ワイヤーの比較

- 4.2.2. 透明タイプ・耐久性・着色リスクの違い

- 4.3. ⚖️ メリット・デメリット一覧表(早見表)

- 5. 🕒 リテーナーの装着期間と時間の目安

- 5.1. 📆 装着期間の目安

- 5.1.1. 🔹 初期保定期間(目安:1~2年)

- 5.1.2. 🔹 長期保定期間(目安:2年以降〜場合によっては一生)

- 5.2. 🕰 装着時間の実際

- 5.2.1. 🕐 初期保定期の装着目安

- 5.2.2. 🌙 長期保定期の装着目安

- 5.2.3. ☝️ 就寝時のみでOKな条件

- 6. 🧼 リテーナーの正しい使い方とお手入れ

- 6.1. 👄 装着・脱着の注意点

- 6.2. 🧽 日常の清掃・洗浄方法

- 6.2.1. 🔹 ブラシの選び方と注意点

- 6.2.2. 🧴 専用洗浄剤の活用(例:ポリデント・リテーナー用)

- 6.3. 🧼 洗浄ステップの実例(STEP1〜3)

- 6.4. 🏥 定期メンテナンスの重要性

- 6.4.1. 📅 通院頻度の目安

- 6.4.2. 🔍 チェック内容

- 7. ⚠️ 使用中に起こりやすいトラブルと対策

- 7.1. 😖 違和感・痛みの対処法

- 7.1.1. 🔹 慣れるまでの対応

- 7.1.2. 🔹 痛みが強い/長引く場合

- 7.2. 💥 壊れた・なくしたときの対処

- 7.2.1. 🔧 自己修理はNG

- 7.2.2. 🦷 歯科での再作成の流れ

- 7.3. 🧳 紛失予防の習慣:専用ケース利用

- 7.3.1. 📌 紛失予防のために

- 8. 🛡 矯正後の歯並びを守る生活習慣

- 8.1. 🍽 食習慣・NGフード

- 8.1.1. ❌ 避けたい食べ物の例

- 8.1.2. ☕ 食後の飲み物にも注意

- 8.2. 👅 舌癖や悪習慣の見直し

- 8.2.1. よくある悪習慣

- 8.3. 🪥 口腔ケアの徹底

- 8.3.1. 毎日のケアポイント

- 9. ❓ よくある質問(FAQ)

- 9.1. ⏱ リテーナーの装着期間は?

- 9.2. 🧳 リテーナーを紛失したらどうすればいい?

- 9.2.1. 対応の流れ:

- 9.3. 💴 リテーナーは保険適用になりますか?

- 9.4. 🦷 リテーナーは再作成できますか?

- 9.5. 💬 矯正後に歯が動いてきた気がするけど大丈夫?

- 10. 📝 まとめ|リテーナーで矯正治療を「完成」させよう!

- 10.1. ✅ リテーナーの本当の価値はここにある!

- 10.2. 🔑 後戻りゼロを目指す「3本柱」

- 11. 江戸川区篠崎で矯正治療後のリテーナーなら当院へ|美しい歯並びを長く守る保定装置

- 12. 【動画】アデノイド顔貌

- 13. 筆者・院長

「矯正治療が終わったのに、まだ装置をつけるの?」

そう感じた方も多いのではないでしょうか。

実は、矯正治療の“本当の完成”は、歯を動かしたあとにしっかりと安定させる『保定期間』にかかっています。

その主役となるのが「リテーナー(保定装置)」です。

リテーナーは、歯並びの後戻りを防ぎ、きれいな歯列を長く保つために欠かせない存在です。しかし、

- 「どのくらいの期間つければいいの?」

- 「つけ忘れたらどうなるの?」

- 「目立たないリテーナーはある?」

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、リテーナーの種類・使い方・装着時間・お手入れ方法・よくあるトラブルの対策まで、歯科医がわかりやすく解説します。

矯正治療の成果を一生モノにするために、ぜひ最後までご覧ください。

【📹 29秒】矯正後に必要なリテーナーとは?種類・期間を解説

🦷 はじめに|リテーナーとは何か?

📘 リテーナーの基本定義と役割

矯正治療が終わったからといって、すぐに「歯並びが完成した」と思っていませんか? 実は、矯正後の歯はまだ安定しておらず、元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起こるリスクがあります。

こうした後戻りを防ぎ、整えた歯並びを安定させるために使用されるのが「リテーナー(保定装置)」です。リテーナーは、矯正治療の最後のステップであり、治療の成果を長期的に維持するための大切なパートナーです。

🔹 リテーナーの役割は主に3つ

- 矯正治療で動かした歯を新しい位置に固定する

- 歯を支える骨や歯茎(歯周組織)が安定するのをサポートする

- 時間の経過とともに起こりやすい歯の自然な移動(後戻り)を防ぐ

リテーナーには、取り外しができるものや、歯の裏側に固定するタイプなど、いくつかの種類があり、患者さんの歯列の状態やライフスタイルに合わせて選ばれます。

矯正治療は「歯を動かすこと」で終わりではなく、「動かした歯を定着させること」で完成します。つまり、リテーナーを使ってこそ、本当の意味での治療完了と言えるのです。

📌 なぜ矯正後にリテーナーが必要なのか?

🧬 歯や歯茎が不安定な理由

矯正治療で歯を動かすと、その歯を支える歯槽骨や歯肉(歯周組織)にも変化が起こります。ですが、これらの組織はすぐに新しい歯の位置に馴染むわけではありません。

歯周組織が安定するには数ヶ月〜1年以上の時間が必要で、この期間を「リモデリング期間」と呼びます。この時期はとてもデリケートで、リテーナーを使わずに放置すると、歯が元の位置に戻る「後戻り」が高確率で起こります。

特に治療後3〜6ヶ月は最も後戻りしやすい時期とされており、この「初期保定期」にリテーナーをしっかり装着するかどうかが、その後の歯並びの安定を大きく左右します。

⏳ 長期的な安定のために

歯は年齢とともに少しずつ動く性質があるため、「リテーナーは数ヶ月だけ装着すればよい」というわけではありません。特に以下のようなケースでは長期的な保定(長期保定)が推奨されます:

- 元々の歯並びの乱れが大きかった

- 抜歯を伴う矯正治療だった

- 舌癖や噛み癖などがある

リテーナーを使用しない期間が長くなると、せっかく整えた歯並びが徐々にズレてしまい、再矯正が必要になるリスクがあります。

📌 理想的な保定ステップ

- 初期保定期(約1~2年): 1日20時間以上の装着が基本

- 中期以降(3年目〜): 就寝時のみ装着する「夜間保定」へ移行

- 長期保定(4年目以降〜): 歯科医の判断に応じて継続

矯正後の歯並びを一生モノにするためには、**保定という「第二の治療」**が欠かせません。リテーナーの役割を正しく理解し、丁寧に付き合っていきましょう。

🧩 リテーナーの種類と選び方

🪛 主な種類と特徴

🦷 固定式リテーナー(フィックスタイプ)

歯の裏側にワイヤーを接着する「固定式リテーナー」は、装着を忘れる心配がないのが大きなメリットです。主に下の前歯に使用され、見た目にも目立ちません。

- メリット:常時装着・目立たない・違和感が少ない

- デメリット:歯磨きがしにくく、虫歯・歯肉炎のリスクがやや高い

- おすすめの方:自己管理が不安な方、後戻りしやすい歯並びの方

😬 取り外し式リテーナー(ワイヤー式・マウスピース型)

食事や歯磨き時に外せるのが特徴で、衛生的に使えるのが魅力です。

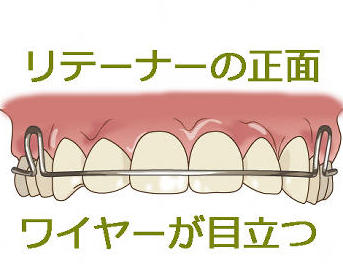

- ワイヤー式:ベッグタイプリテーナーなど。前歯にワイヤーが通るため、やや目立ちますが、調整しやすく高い保定力を持ちます。

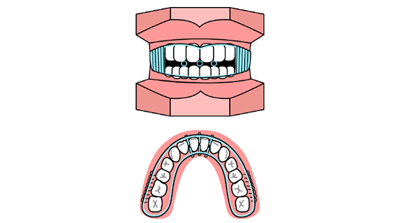

- マウスピース型:透明なプラスチック素材で作られ、見た目が自然。ホワイトニング剤を併用できるのもポイント。

🔄 トゥースポジショナー

上下一体型のリテーナーで、矯正後の微調整と保定を兼ねた装置。柔らかい素材でできており、噛み合わせの改善にも使用されますが、サイズが大きいため違和感を感じる方も。

🧵 素材別の違いと選び方

プラスチック vs ワイヤーの比較

| 素材 | 特徴 |

|---|---|

| プラスチック | 透明で目立たない/軽い/割れやすい/変色しやすい |

| ワイヤー付き | 調整しやすい/耐久性が高い/前歯で目立つ可能性あり |

透明タイプ・耐久性・着色リスクの違い

- 透明タイプは審美性に優れるが、使用状況によっては変色や変形が早い傾向があります。

- 長期間使うなら、耐久性重視でワイヤー入りのタイプを選ぶのもおすすめです。

⚖️ メリット・デメリット一覧表(早見表)

| 種類/素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 固定式リテーナー | 常時装着で安心/目立たない | 歯磨きしにくい/定期メンテナンス必須 |

| 取り外し式(ワイヤー) | 調整可能/壊れにくい | 見た目でやや目立つ/話しにくさ |

| 取り外し式(マウスピース) | 透明で目立たない/快適 | 割れやすい/変色のリスク |

| トゥースポジショナー | 噛み合わせも調整/柔らかい素材 | 装着感に違和感/サイズが大きい |

🕒 リテーナーの装着期間と時間の目安

📆 装着期間の目安

リテーナーの装着期間は、矯正で整えた歯並びが骨や歯肉にしっかり馴染むまでの保定期間に大きく左右されます。一般的には次の2段階で管理されます。

🔹 初期保定期間(目安:1~2年)

矯正終了後すぐの歯はまだ不安定で、後戻りが最も起きやすい時期です。この間は、ほぼ1日中リテーナーを装着する必要があります。

- 最低でも 1日20時間以上の装着が推奨されます。

- 数時間外しただけでも歯が動くことがあり、装着時に「きつい」と感じる場合も。

🔹 長期保定期間(目安:2年以降〜場合によっては一生)

歯列が落ち着いてきたら、就寝時だけの装着へと移行します。ただし、「長期保定は不要」というわけではありません。

- 年齢や咬み合わせ、元の歯列状態によっては、一生装着する必要があるケースも。

- 歯は加齢や癖でもわずかに動くため、後戻りを完全に防ぐには継続的な装着がカギになります。

🕰 装着時間の実際

リテーナーの装着時間は、生活スタイルと保定ステージに応じて変化します。歯科医の指示を守ることが、後戻りの予防につながります。

🕐 初期保定期の装着目安

- 1日20時間以上(食事と歯磨き以外は装着)

- 装着を数日忘れるとリテーナーが入らなくなることも

🌙 長期保定期の装着目安

- 就寝時のみ(6〜8時間程度)

- 朝起きたときの違和感やきつさがないかを確認

☝️ 就寝時のみでOKな条件

- 初期保定期間を問題なくクリアした

- 歯列が安定し、数ヶ月間の検診で後戻りの兆候が見られない

- 舌癖や噛み癖など、後戻りリスクのある習慣がない

🧼 リテーナーの正しい使い方とお手入れ

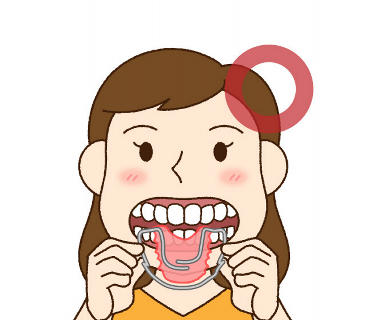

👄 装着・脱着の注意点

リテーナーは精密に作られた装置であり、ちょっとした扱い方の違いが破損や変形の原因になります。長く快適に使うためには、正しい装着・脱着の方法を身につけることが大切です。

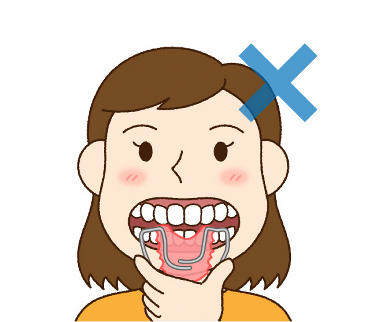

片手でリテーナー脱着はNG

リテーナーはかなり繊細な道具です。片手で脱着をするとワイヤーの変形が起こり、入りづらくなります。

両手でリテーナー脱着はOK

リテーナーの両サイドに両手を添えて優しく脱着してください。そうすれば、変形は防げます。

🔹 脱着時のポイント

- 必ず両手を使ってリテーナーの両側を持ち、ゆっくりと外しましょう。

- 片手で無理に外すとワイヤーが変形してフィットしなくなることがあります。

🔹 装着時の注意

- 歯をしっかり磨いてから装着する(食べかすが残ったままだと虫歯の原因に)。

- リテーナーを強く押し込んだり、噛んで無理やりはめない。

- 装着後に違和感や痛みが強い場合は、歯科医院に相談を。

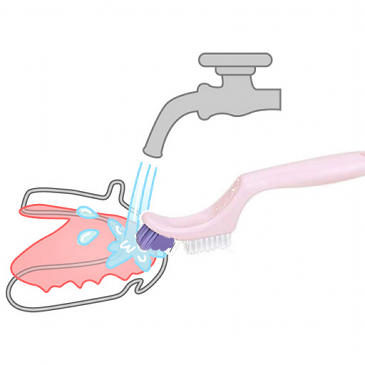

🧽 日常の清掃・洗浄方法

リテーナーは毎日口に入れるもの。不衛生な状態では細菌の温床になってしまいます。適切な清掃を習慣にしましょう。

🔹 ブラシの選び方と注意点

- 使用するのは毛先の柔らかいブラシ(入れ歯用ブラシや専用のエラック義歯ブラシが最適)

- 歯磨き粉は使用NG:研磨剤が入っており、リテーナーの表面を傷つけてしまいます。

🧴 専用洗浄剤の活用(例:ポリデント・リテーナー用)

- 週1〜2回の使用が理想

- 細菌やニオイを除去し、衛生的な状態を保てます

🧼 洗浄ステップの実例(STEP1〜3)

🔹 STEP 1:ブラッシングで大きな汚れを落とす

- 冷水を使い、やさしくこする

- ブラシは1方向に動かして洗う

🔹 STEP 2:専用洗浄剤に浸ける

- 約40℃のぬるま湯150mlに洗浄剤を1錠

- 5〜10分浸け置き(時間は製品による)

🔹 STEP 3:流水ですすぐ

- 洗浄後は洗剤成分が残らないよう水でしっかりすすぐ

- 毎日使うため、乾燥は不要。清潔なケースに保管

エラック義歯ブラシ

リテーナーの素材である合成樹脂は傷が付きやすいの、強くこすったり、歯磨き剤でこすったりしないでください。

エラック義歯ブラシで冷水下でリテーナーに付着した大きな汚れを洗い流します。

リテーナー・マウスピース用洗浄剤

矯正用リテーナー・マウスピース用洗浄剤のおすすめはポリデントの製品です。

研磨剤不配合のため、矯正用リテーナー・マウスピースを傷つけずに洗浄できます。

ニオイの原因菌、カビの一種を5分で99.9%※除去します。

洗浄剤に5分以上浸す

150ml程度のぬるま湯(約40℃)に、リテーナー用洗浄剤を1錠入れます。

5分以上洗浄液に浸し、洗浄液に浸した後は水でよくすすぎます。

🏥 定期メンテナンスの重要性

リテーナーは長期間使用するため、定期的な通院でのチェックが必要です。特に装着が緩くなったり、フィット感が変わってきた場合は早めに対応を。

📅 通院頻度の目安

- 初期保定期(1~2年):1~2ヶ月に1回

- 長期保定期(3年目以降):半年〜1年に1回

- 緩みや破損、後戻りの兆候がないかを確認

🔍 チェック内容

- ワイヤーの変形や樹脂の割れ

- リテーナーと歯のフィット状況

- 歯並びや咬み合わせの安定性

⚠️ 使用中に起こりやすいトラブルと対策

😖 違和感・痛みの対処法

リテーナーを装着した直後や調整後に、歯や歯茎に違和感・軽い痛みを感じることは珍しくありません。これは、歯列がリテーナーに順応しているサインともいえます。

🔹 慣れるまでの対応

- 数日~1週間程度で自然に慣れるケースがほとんどです。

- 痛みが軽い場合はそのまま様子を見て構いません。

- 冷たい水で口をゆすぐと一時的に楽になることもあります。

🔹 痛みが強い/長引く場合

- リテーナーが強く当たっていたり、歯の動きが早すぎる合図かもしれません。

- 無理に使用を続けず、必ず歯科医に相談して調整してもらいましょう。

- 市販の痛み止めを使う際は、短期間・適量の使用にとどめてください。

💥 壊れた・なくしたときの対処

リテーナーは繊細な装置のため、誤った扱いや保管ミスで破損・紛失することもあります。そんなときは、慌てず以下の対応を行いましょう。

🔧 自己修理はNG

- ワイヤーを自分で曲げ直す、接着剤でくっつけるなどの自己修理は絶対に避けましょう。

- 誤った修理により歯や歯肉に悪影響を及ぼすことがあります。

🦷 歯科での再作成の流れ

- 破損・紛失したことを歯科医院に連絡

- 必要に応じて型取りやスキャンを再実施

- 数日~1週間ほどで新しいリテーナーを作製・装着

装着が遅れると、歯がわずかに後戻りしてしまうため、できるだけ早めの対応が重要です。

🧳 紛失予防の習慣:専用ケース利用

リテーナーは、食事中に外した際や持ち運び時に紛失するリスクが高くなります。特に、ティッシュに包んだまま置いてうっかり捨ててしまうというケースが非常に多く見られます。

📌 紛失予防のために

- 外したら必ず専用ケースに収納することを習慣に

- 外出時は専用ケースを常に携帯する

- ペットや小さな子どもが触れない場所で保管

🛡 矯正後の歯並びを守る生活習慣

リテーナーを正しく使うだけでなく、日々の生活習慣を見直すことが、矯正後の歯並びを長く美しく保つカギとなります。以下のポイントを押さえましょう。

🍽 食習慣・NGフード

矯正後は歯がまだ動きやすく、リテーナーや歯列に過度な負担がかかる食品は要注意です。

❌ 避けたい食べ物の例

- 硬いもの:フランスパン、ナッツ、氷

- 粘着性が強いもの:ガム、キャラメル、ハイチュウ

- 飴類:長時間なめていると咬合圧が偏る原因に

これらは歯列を乱すだけでなく、リテーナーが割れる・曲がる・外れる原因にもなります。

☕ 食後の飲み物にも注意

- リテーナーをつけたままの砂糖入りジュースやコーラはNG:虫歯リスクが急上昇

- お茶・ブラックコーヒーはOKだが、プラスチック製リテーナーは着色しやすいため早めに洗浄を

👅 舌癖や悪習慣の見直し

無意識の癖が歯に悪影響を与えることも少なくありません。歯に力がかかるような癖は、後戻りや咬み合わせのズレにつながります。

よくある悪習慣

- 舌で前歯を押す癖(舌癖)

- 飲み込む時に舌を前に出す動き(異常嚥下)

- 頬杖をつく

- 爪やペンを噛む

- うつ伏せ寝・横向き寝

これらはリテーナーだけでは防げない問題です。意識して改善する努力が必要です。

🪥 口腔ケアの徹底

歯並びが整っても、**虫歯や歯周病が起こればせっかくの歯列も崩れてしまいます。**日々のケアが、歯の美しさと健康を維持する土台です。

毎日のケアポイント

- 歯磨きは朝・晩の2回以上、丁寧に(リテーナーを外した状態で)

- フロスや歯間ブラシを併用して、歯と歯の間も清潔に

- リテーナー自体も毎日洗浄し、雑菌の繁殖を防ぐ

❓ よくある質問(FAQ)

⏱ リテーナーの装着期間は?

リテーナーの装着期間は個人差がありますが、**矯正治療後の初期1~2年は「必須期間」**とされています。

その後も歯列の安定状態に応じて、**就寝時のみの装着を継続する「長期保定」**が必要です。

歯は加齢や噛み癖などで少しずつ動くため、歯並びを長く維持したい方には、一生就寝時だけ装着を続けることが推奨される場合もあります。

🧳 リテーナーを紛失したらどうすればいい?

リテーナーを紛失した場合は、できるだけ早く歯科医院に連絡しましょう。放置すると、数日で歯が後戻りするリスクがあります。

対応の流れ:

- 歯科で型取りまたはスキャンを再実施

- 数日〜1週間ほどで再作成

- 再装着時にはフィット確認と微調整を行います

📌 再作成費用は保険外の実費となることが多いため、外したら必ず専用ケースに保管する習慣をつけることが大切です。

💴 リテーナーは保険適用になりますか?

日本では、**矯正治療およびリテーナーは原則として保険適用外(自費診療)**です。これは、歯列矯正が「審美目的」とされるためです。

ただし、以下のような医療的必要性が認められる場合は保険適用になる可能性があります:

- 顎変形症などで外科手術を伴う矯正治療の一環として使用する場合

- 自治体の子ども向け助成制度が利用できる場合(※要確認)

詳細は、かかりつけ歯科医院または保険組合にご確認ください。

🦷 リテーナーは再作成できますか?

はい、可能です。以下のような場合は再作成をおすすめします。

- 紛失・破損した

- 装着がきつくて入らなくなった

- 使用年数が長くなり、変形・劣化してきた

再作成は、型取り・スキャン→作製→装着確認という流れで進みます。費用や日数は医院によって異なりますが、装着間隔が空かないように早めの相談が重要です。

💬 矯正後に歯が動いてきた気がするけど大丈夫?

リテーナーの装着時間が不足していたり、使用を中断していた場合、数日〜数週間でわずかな後戻りが起きることはよくあります。

🔍対処のポイント:

- リテーナーが「きつい」「浮く」と感じたら、すぐに歯科医に相談を

- 早期なら再調整や再作成で対応可能

- 放置すると矯正のやり直しが必要になるケースも

歯が動いたと感じたら、自己判断せず、専門家のチェックを受けることが大切です。

📝 まとめ|リテーナーで矯正治療を「完成」させよう!

矯正治療で美しく整えた歯並びを一生ものにするかどうかは、治療後の「リテーナー」にかかっています。

リテーナーは単なる“後戻り防止装置”ではなく、歯並びの安定とお口の健康を守るための重要なステップです。

✅ リテーナーの本当の価値はここにある!

- 見た目だけでなく、噛み合わせや歯周組織の安定を守るために必要

- 歯が自然に戻ろうとする「力」に対抗する唯一の手段

- 装着・お手入れ・習慣の管理を継続することで「再矯正」を防げる

🔑 後戻りゼロを目指す「3本柱」

- 正しい知識:リテーナーの役割や装着期間を正しく理解する

- 正しい使い方:脱着・清掃・保管の基本をしっかり守る

- 正しい習慣:食生活・癖・口腔ケアなど日常の見直しもセットで

どんなに完璧な矯正治療も、リテーナーを怠るとやり直しが必要になるリスクがあります。

反対に、しっかりと使いこなせば、10年後・20年後も「矯正してよかった」と思える未来が待っています。

🔔 もし「リテーナーを忘れてしまった」「合わなくなったかも」と感じたら、早めに歯科医院へご相談を。

矯正の“本当のゴール”は、リテーナーで完成するのです。

江戸川区篠崎で矯正治療後のリテーナーなら当院へ|美しい歯並びを長く守る保定装置

美しい歯並びを守るためにリテーナーは欠かせません!

江戸川区篠崎にある当院では、矯正治療後の歯並びを長期間維持するための「保定装置(リテーナー)」を丁寧にご提案しています。

矯正治療は、歯並びを整えるだけで終わりではありません。治療後の歯列を守る「保定期間」が非常に重要です。リテーナーを正しく使用することで、治療成果を長く維持し、美しい笑顔を守ることができます。

当院では、以下のようなサービスを提供しています:

- 患者様に合ったリテーナーの選択(固定式・取り外し式など)

- 矯正治療後の丁寧なフォローアップ

- 日常生活に負担の少ないケア方法のアドバイス

矯正治療後の不安やお悩みをしっかりサポートし、安心して保定期間を過ごしていただける環境をご用意しています。リテーナーの使い方や定期メンテナンスについてもお気軽にご相談ください。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。