- 1. 【📹 42秒】子どもの歯がくっついている?癒合歯の正しい対処法

- 2. 🦷 癒合歯とは?放置せず知っておきたい基礎知識

- 2.1. 🧬 癒合歯の定義と特徴

- 2.2. 🦷 癒着歯との違い

- 2.3. 🧮 発症頻度と人種差

- 3. 🧪 癒合歯の原因とは?胎児期から始まる3つの要因

- 3.1. 🧬 遺伝の影響と歯の発育メカニズム

- 3.2. 🤰 妊娠中の環境因子

- 3.2.1. 🍽 栄養不足

- 3.2.2. 💊 薬剤の影響

- 3.2.3. 🚬 生活習慣と感染症

- 4. 😬 癒合歯の症状と影響を深掘り解説!

- 4.1. 🦷 歯並び・噛み合わせへの影響

- 4.1.1. ⚠️ 起こりうる噛み合わせの異常

- 4.2. 🦠 虫歯・歯周病リスクの増加

- 4.2.1. 🦷 虫歯になりやすい理由

- 4.2.2. ✅ 予防のための工夫

- 4.3. 🧒 永久歯への影響

- 4.3.1. 📉 永久歯の先天欠如

- 4.3.2. 🦷 永久歯の癒合化・萌出異常

- 5. 🔍 癒合歯の分類と診断法

- 5.1. 🧬 癒合歯の3つの分類

- 5.1.1. ① 単純癒合歯(true fusion)

- 5.1.2. ② 双生歯(gemination)

- 5.1.3. ③ 癒着歯(ankylosis)

- 5.2. 🧪 診断方法まとめ

- 5.2.1. 👁 視診(口腔内の見た目チェック)

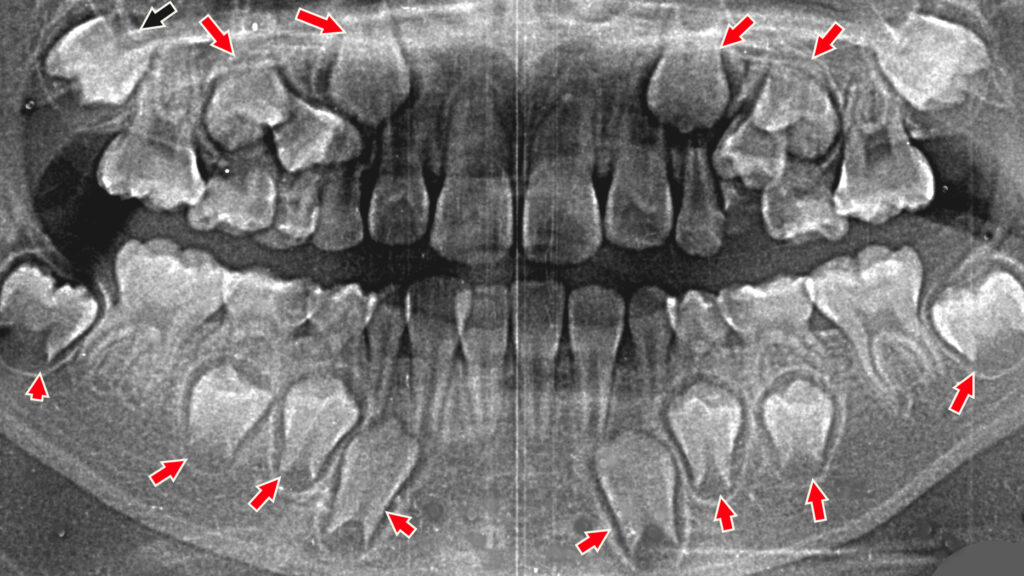

- 5.2.2. 🦷 X線検査(デンタル or パノラマ)

- 5.2.3. 🧠 CTスキャン(3D画像診断)

- 5.2.4. ⚡ 歯髄診断(EPTや温冷刺激テスト)

- 6. 🛠 癒合歯の治療法|乳歯と永久歯で異なる方針

- 6.1. 👶 乳歯の癒合歯|経過観察でよいケースと要注意ケース

- 6.1.1. ✅ 経過観察でよいケース

- 6.1.2. ⚠️ 要注意!治療が必要なケース

- 6.1.3. 🛡 虫歯予防のポイント

- 6.2. 🧑 永久歯の癒合歯|矯正治療と必要な処置

- 6.2.1. 🦷 矯正治療の必要性

- 6.2.2. 🧰 選択される治療法

- 6.3. 🦷 後続歯が欠如したときの対応法

- 6.3.1. 🦷 治療選択肢まとめ

- 7. 🎯 癒合歯と矯正治療

- 7.1. 🧩 矯正が必要となる4つのケース

- 7.1.1. 1️⃣ 歯列不正(歯並びの乱れ)

- 7.1.2. 2️⃣ 咬合異常(噛み合わせのズレ)

- 7.1.3. 3️⃣ 隣在歯への影響

- 7.1.4. 4️⃣ 永久歯の萌出異常

- 7.2. 🧰 使用される矯正装置の種類と特徴

- 7.3. ⏳ 治療期間の目安と費用感

- 7.3.1. 🕒 治療期間の目安

- 7.3.2. 💰 費用の相場

- 7.4. 🏥 保険適用の条件とは?

- 8. 🩺 癒合歯が見つかったときの正しい対応法

- 8.1. 🦷 歯科医院で診断されたときのステップ

- 8.1.1. ✅ ステップ1:癒合歯の種類を確認

- 8.1.2. ✅ ステップ2:永久歯の有無をチェック

- 8.1.3. ✅ ステップ3:虫歯リスクと噛み合わせを評価

- 8.2. 👶 乳歯・永久歯それぞれの管理法

- 8.2.1. 🦷 乳歯の場合

- 8.2.2. 🦷 永久歯の場合

- 8.3. 👨👩👧👦 保護者が家庭でできる対策

- 8.3.1. 🍽 食習慣の改善

- 8.3.2. 🪥 セルフケアの工夫

- 8.3.3. 🏥 歯科との連携

- 9. 🛡 癒合歯を見逃さないための予防と早期対応

- 9.1. 👀 癒合歯を見逃さない!家庭と歯科でのチェックポイント

- 9.1.1. 🔍 自宅でできるチェックポイント

- 9.1.2. 🦷 歯科医院での診断ポイント

- 9.2. 📅 定期検診の重要性と受診タイミング

- 9.2.1. ⏰ どのくらいの頻度で行くべき?

- 9.2.2. 👦 特に注意したい年齢

- 9.3. 🧠 癒合歯と口腔習慣の関係

- 9.3.1. 👅 舌癖・指しゃぶり・口呼吸の影響

- 9.3.2. 🔁 習慣を見直すための工夫

- 10. 💬 よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓ 癒合歯は自然に治るの?🦷

- 10.2. ❓ 矯正は必要?費用は?💰

- 10.3. ❓ 永久歯が生えてこないときは?🧒

- 10.4. ❓ 治療しないとどうなる?⚠️

- 11. 📘 まとめ|癒合歯との上手な付き合い方

- 12. 🏥 江戸川区篠崎で癒合歯のご相談なら当院へ

- 13. 【動画】癒合歯

- 14. 筆者・院長

お子さまの前歯が「なんだか1本だけ大きい」「溝が深くて変わった形をしている」と気づいたことはありませんか?

それは**癒合歯(ゆごうし)**と呼ばれる歯の形成異常かもしれません。

癒合歯は乳歯に多く見られ、永久歯の生え方や歯並びに大きく影響する可能性があります。見た目に異常がない場合でも、虫歯リスクや矯正治療の必要性があるため、正しい理解と早期の対応が大切です。

この記事では、癒合歯の原因・症状・治療法から、矯正の必要性や家庭でできる予防ケアまで、わかりやすく解説します。

**「自然に治るの?」「放置しても大丈夫?」**そんな疑問にお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。

【📹 42秒】子どもの歯がくっついている?癒合歯の正しい対処法

🦷 癒合歯とは?放置せず知っておきたい基礎知識

🧬 癒合歯の定義と特徴

癒合歯(ゆごうし)とは、本来別々に生えてくるはずの2本の歯がくっついて1本のように生えてくる歯の異常です。歯の発育初期にある「歯胚(しはい)」という歯のもとが近接しすぎることで、エナメル質や象牙質、場合によっては歯髄(神経)までがつながった状態で形成されます。

一見、歯が大きく見えるため「立派な歯」と勘違いされることもありますが、歯列や噛み合わせに影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。

乳歯の癒合歯

下顎左の乳中切歯と乳側切歯が癒合歯になったものです。

永久歯の癒合歯

下顎右の側切歯と犬歯が癒合歯になったものです。

🦷 癒着歯との違い

よく混同される「癒着歯(ゆちゃくし)」は、完成した歯同士がセメント質でくっついてしまった状態で、主に永久歯に見られます。

対して癒合歯は、発育段階で歯胚同士が融合してできるため、より早期に生じる異常です。

| 比較項目 | 癒合歯 | 癒着歯 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 歯の発育初期 | 歯の完成後 |

| 結合部位 | エナメル質・象牙質・歯髄など | セメント質 |

| 発生頻度 | 乳歯にも多い | 永久歯に多い |

| 特徴 | 歯が大きく見える | 歯が抜けにくくなる |

🧮 発症頻度と人種差

癒合歯は日本人の乳歯において2.6〜5%の割合で見られる比較的よくある歯の異常です。

特に**下の前歯(乳中切歯と乳側切歯の癒合)**に多く発生します。

一方、白人や黒人における癒合歯の発症率は1%未満とされており、人種によって発現頻度に差があることがわかっています。

また、永久歯での癒合歯の発生は0.2~0.3%とかなりまれで、主に上顎前歯やまれに臼歯部にも見られることがあります。

🧪 癒合歯の原因とは?胎児期から始まる3つの要因

🧬 遺伝の影響と歯の発育メカニズム

癒合歯は、歯の発育初期における「歯胚(しはい)」の異常な融合によって生じます。通常、1本の歯胚から1本の歯が作られますが、癒合歯の場合は隣接する2つ以上の歯胚が近接しすぎてくっついてしまい、1本に見える大きな歯として形成されます。

この融合が歯冠(見える部分)だけにとどまる場合もあれば、歯根(歯の根っこ)や神経までもが共有される場合もあり、治療の難易度にも影響します。

また、家族内で癒合歯の発生が見られるケースもあり、遺伝的な要因が関与している可能性が高いとされています。特に、歯の数の異常(過剰歯や先天欠如)や歯の形態異常が家族内で繰り返される場合は、特定の遺伝子変異との関連性が指摘されています。

🤰 妊娠中の環境因子

胎児の歯は妊娠初期(6〜8週ごろ)から形成が始まり、母体の健康状態や生活習慣が大きく影響します。以下のような環境因子が、癒合歯を含む歯の形成異常を引き起こす可能性があります。

🍽 栄養不足

- カルシウム・ビタミンA・ビタミンDの不足は、歯の硬組織(エナメル質・象牙質)の形成不全につながります。

- 特にビタミンD欠乏は歯の発育や骨の石灰化に深く関与し、癒合歯のリスクを高めるとされています。

💊 薬剤の影響

- 妊娠中に服用された薬剤の中には、胎児の歯の形成に悪影響を及ぼすものがあります。

- 特に注意すべきは、レチノイド(ビタミンA誘導体)やテトラサイクリン系抗生物質です。これらは歯の色素沈着や形態異常を引き起こすリスクがあります。

🚬 生活習慣と感染症

😬 癒合歯の症状と影響を深掘り解説!

🦷 歯並び・噛み合わせへの影響

癒合歯は通常より歯の幅が広くなるため、歯列に必要なスペースが足りなくなり、**歯並びの乱れ(歯列不正)**を引き起こす原因となります。

特に乳歯で癒合歯があると、後続の永久歯が生えるスペースが確保できず、歯の生え方に影響を及ぼすことが多くなります。

⚠️ 起こりうる噛み合わせの異常

- 過蓋咬合(かがいこうごう):下の歯が上の歯に深く覆われてしまう

- 開咬(かいこう):上下の前歯が閉じず、隙間ができる

- 反対咬合(はんたいこうごう):下の歯が上の歯より前に出てしまう

これらは、顎の成長バランスを崩し、将来的な顎関節症や咀嚼機能の低下につながることもあります。

🦠 虫歯・歯周病リスクの増加

癒合歯には、歯と歯の結合部に深い溝(癒合溝)ができやすく、その部分は歯ブラシが届きにくいため汚れが溜まりやすい特徴があります。

🦷 虫歯になりやすい理由

- 癒合溝の清掃困難性:通常のブラッシングでは磨き残しが出やすい

- 神経が共有されている場合:片方が虫歯になると、もう片方にも感染が広がる可能性がある

また、歯と歯の間の歯肉が炎症を起こしやすく、歯周病のリスクも高くなります。

✅ 予防のための工夫

- タフトブラシで溝の奥までしっかり磨く

- フロスや歯間ブラシを習慣づける

- 歯科医院でのフッ素塗布やシーラント処置もおすすめです

🧒 永久歯への影響

癒合歯が乳歯に存在する場合、後続の永久歯に重大な影響を及ぼすことが多く、特に注意が必要です。

📉 永久歯の先天欠如

研究では、乳歯の癒合歯があると、40~50%の確率で後続の永久歯が欠如していると報告されています。特に下顎前歯部の癒合歯では、この傾向が強く見られます。

🦷 永久歯の癒合化・萌出異常

- 後続の永久歯もくっついて生える「永久歯の癒合歯化」が起こることがある(約10%前後)

- 乳歯の癒合歯がうまく抜けないと、**永久歯が正しい位置に生えず、歯列が乱れる(萌出異常)**ことがある

このような場合、歯列矯正が必要になるケースも多く、定期的な経過観察が非常に重要です。

🔍 癒合歯の分類と診断法

🧬 癒合歯の3つの分類

癒合歯と一口にいっても、その成り立ちや構造によって分類が異なります。正しい分類を理解することで、治療の必要性やリスクの程度を正確に判断できるようになります。

① 単純癒合歯(true fusion)

- 2本の歯胚が発育過程で融合したもの

- エナメル質・象牙質・神経(歯髄)までつながっていることが多い

- 下顎の乳歯部に多く見られる

② 双生歯(gemination)

- 1つの歯胚が発育途中で分裂しかけた状態

- 歯が2本に見えるが、本来1本の歯であり、歯の本数は変わらない

- 神経が分かれていることもあり、癒合歯と外観が似ているが、本質的には異なる

③ 癒着歯(ankylosis)

- 歯のセメント質が隣の歯や骨と癒着した状態

- 歯が骨にくっついて動かなくなり、抜けにくいのが特徴

- 永久歯の萌出を妨げることがあるため、要注意

📝 外見だけではこれらの判別は困難で、精密検査が必要です。

🧪 診断方法まとめ

癒合歯を正確に診断するには、見た目だけでなく内部構造を確認する検査が不可欠です。ここでは主な診断方法を紹介します。

👁 視診(口腔内の見た目チェック)

- 歯の横幅が広い・中央に溝がある・非対称な形をしている場合に疑われる

- ただし、見た目では「癒合」か「双生」かの判別は困難

🦷 X線検査(デンタル or パノラマ)

- 歯冠だけでなく歯根の融合具合を確認可能

- 永久歯の有無や生え変わりの状況も把握できるため、乳歯癒合歯がある子どもには必須

🧠 CTスキャン(3D画像診断)

- 通常のレントゲンではわかりづらい神経の位置や歯根の複雑な癒合状態を立体的に評価

- 外科的処置や矯正が必要な場合に非常に有効

⚡ 歯髄診断(EPTや温冷刺激テスト)

- 神経がつながっているか別々かを調べるための検査

- 一方が虫歯になった場合に、もう一方に影響が及ぶかどうかの判断材料となる

🛠 癒合歯の治療法|乳歯と永久歯で異なる方針

👶 乳歯の癒合歯|経過観察でよいケースと要注意ケース

乳歯の癒合歯は比較的よく見られ、多くのケースでは経過観察で問題ありません。特に痛みや歯列・噛み合わせに影響がなければ、定期的なチェックだけで済みます。

✅ 経過観察でよいケース

- 虫歯のリスクが低い(癒合部に深い溝がない)

- 噛み合わせや発音に問題がない

- 後続の永久歯が正常に存在している(X線で確認済み)

⚠️ 要注意!治療が必要なケース

- 癒合部に深い溝があり虫歯リスクが高い

- 歯並びに影響している、またはスペース不足がある

- 後続の永久歯が先天的に欠如している

- 癒合歯がうまく抜けず、永久歯の生え変わりを妨げている

🛡 虫歯予防のポイント

- フッ素塗布:歯の表面を強くし、虫歯を防ぐ

- シーラント:癒合部の溝をコーティングして汚れをブロック

- タフトブラシやフロスの活用で溝の清掃を徹底

🧑 永久歯の癒合歯|矯正治療と必要な処置

永久歯に癒合歯がある場合は、歯列や噛み合わせへの影響が大きくなるため、治療の必要性が高くなります。

🦷 矯正治療の必要性

- 癒合歯の幅が広いため、隣在歯を押して歯列不正を起こす

- 噛み合わせが悪くなり、顎関節や咀嚼機能に悪影響が出ることも

🧰 選択される治療法

- 部分矯正(MTM):癒合歯の隣の歯だけを動かしてバランスを整える

- 歯列全体の矯正:マルチブラケット・マウスピース矯正などで全体の調和を図る

- 外科的処置(分割や抜歯):必要に応じて癒合歯を切断・抜去し、スペースを確保

🦷 後続歯が欠如したときの対応法

乳歯の癒合歯がある子どもは、40〜50%の確率で後続の永久歯が欠如していると言われています。その場合、スペースの維持と咬合バランスの確保が大切になります。

🦷 治療選択肢まとめ

| 治療法 | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| リテーナー | 取り外し式の装置で空隙を保持 | 成長期の子ども/永久歯の萌出待ち |

| ブリッジ | 両隣の歯を支えに人工歯を固定 | 永久歯が生えない成人/審美性重視 |

| 接着ブリッジ | 歯を削らず固定する方法 | 歯を守りたいが固定を希望する方 |

| インプラント | 人工歯根を骨に埋めて補う | 顎の成長が完了した成人/長期維持を希望 |

| スマイルデンチャー | バネが目立たない部分入れ歯 | 手軽に目立たず補いたい方 |

🎯 癒合歯と矯正治療

🧩 矯正が必要となる4つのケース

癒合歯があるからといって、すべてのケースで矯正治療が必要なわけではありません。しかし、以下のような問題が見られる場合は、早期に矯正治療を検討する価値があります。

1️⃣ 歯列不正(歯並びの乱れ)

癒合歯は通常の歯よりも横幅が広くなるため、歯列のスペースを圧迫し、ガタガタの歯並びになることがあります。

2️⃣ 咬合異常(噛み合わせのズレ)

特に下の前歯に癒合歯があると、噛み合わせが深くなったり(過蓋咬合)、**前歯が閉じなくなったり(開咬)**するケースも見られます。

3️⃣ 隣在歯への影響

癒合歯が隣の歯を押して傾けたり、歯列から押し出したりすることがあります。将来的な歯列全体の乱れにつながるため注意が必要です。

4️⃣ 永久歯の萌出異常

乳歯の癒合歯が抜けにくい場合、**後続の永久歯が正常な位置に生えてこない(萌出障害)**ことがあります。

🧰 使用される矯正装置の種類と特徴

癒合歯が原因で歯列や咬合に問題がある場合、症例や年齢に応じて以下のような矯正装置が使用されます。

| 装置 | 特徴 | 適応 |

|---|---|---|

| 拡大床 | 取り外し式の装置で顎の幅を広げる | 乳歯列期・混合歯列期 |

| マルチブラケット装置 | 歯にブラケットとワイヤーをつけて整列 | 永久歯列の中等度~重度症例 |

| インビザライン | 透明なマウスピース型。審美的 | 軽度~中等度の歯列不正/成人向け |

| 部分矯正(MTM) | 一部の歯だけを動かす | 癒合歯の影響で傾いた歯の調整など |

それぞれの装置に見た目・取り外し可能か・治療期間の長さといった違いがあります。

⏳ 治療期間の目安と費用感

治療期間や費用は、装置の種類と症状の程度によって異なります。

🕒 治療期間の目安

| 装置 | 治療期間の目安 |

|---|---|

| 拡大床 | 約6ヶ月〜1年 |

| マルチブラケット矯正 | 1.5年〜3年 |

| インビザライン | 1年〜2年 |

| 部分矯正(MTM) | 約6ヶ月〜1年 |

※ 成長期のお子さんほど治療期間は短く済む傾向があります。

💰 費用の相場

| 装置 | 費用の目安(自由診療) |

|---|---|

| 拡大床 | 約10万〜30万円 |

| マルチブラケット矯正 | 約60万〜100万円 |

| インビザライン | 約70万〜120万円 |

| 部分矯正(MTM) | 約10万〜50万円 |

🏥 保険適用の条件とは?

日本では、矯正治療は原則として自由診療ですが、次のような条件を満たす場合は保険適用となることがあります。

✅ **先天性疾患(唇顎口蓋裂など)**に伴う咬合異常

✅ **顎変形症(手術が必要な骨格異常)**がある場合

✅ 6歯以上の先天欠如(癒合歯により後続永久歯がないケースなど)

また、自治体によっては助成制度を用意している場合もあるため、治療前に医師や市区町村の窓口に相談してみましょう。

🩺 癒合歯が見つかったときの正しい対応法

🦷 歯科医院で診断されたときのステップ

癒合歯は、学校健診や定期検診で偶然見つかることが多い歯の形態異常です。見た目は大きな1本の歯に見えるため、保護者が気づかないこともあります。

診断された際には、以下のステップで対応しましょう。

✅ ステップ1:癒合歯の種類を確認

- 単純癒合歯/双生歯/癒着歯かをレントゲンや視診で確認

✅ ステップ2:永久歯の有無をチェック

- X線検査で後続の永久歯の欠如がないか確認

- 欠如していなければ、経過観察で済むケースも多い

✅ ステップ3:虫歯リスクと噛み合わせを評価

- 癒合部の溝が深いか?

- 噛み合わせがズレていないか?

💡 治療が必要か、経過観察でよいかは、この時点で見極めが可能です。

👶 乳歯・永久歯それぞれの管理法

癒合歯の対応は、乳歯と永久歯で異なります。

🦷 乳歯の場合

- 虫歯がなければ経過観察が基本

- 癒合部に深い溝がある場合はフッ素塗布やシーラント処置

- 後続の永久歯の有無を確認するため、6〜12ヶ月ごとにX線検査を推奨

- 生え変わりの時期に癒合歯が抜けにくい場合は早めの抜歯も検討

🦷 永久歯の場合

- 歯列不正や咬合異常があるなら矯正治療を計画

- 虫歯になりやすいため、清掃指導・定期的なプロケアが重要

- 必要に応じて**癒合歯の分割・抜去・補綴治療(ブリッジやインプラント)**も視野に

👨👩👧👦 保護者が家庭でできる対策

癒合歯のあるお子さんに対して、家庭でできるケアやサポートも多くあります。

🍽 食習慣の改善

- **よく噛む食材(硬めの野菜・海藻・根菜など)**で咀嚼力アップ

- 虫歯リスクを避けるため、甘いおやつやジュースは控えめに

- 食後はお茶や水で口をすすぐ習慣をつける

🪥 セルフケアの工夫

- **タフトブラシ(先細の歯ブラシ)**で癒合部の溝を重点的に清掃

- フロスや歯間ブラシで歯と歯の間の汚れを除去

- フッ素入り歯磨き粉を使用し、歯の再石灰化を促す

🏥 歯科との連携

- 3〜6ヶ月ごとに定期検診を受け、虫歯・歯列の変化・永久歯の発育をチェック

- 必要に応じて矯正医や小児歯科医と連携し、長期的な治療計画を立てる

🛡 癒合歯を見逃さないための予防と早期対応

👀 癒合歯を見逃さない!家庭と歯科でのチェックポイント

癒合歯は見た目が少し大きい歯に見えるだけのこともあり、見逃されやすい歯の異常です。早期発見のためには、家庭でも以下の点に注意しましょう。

🔍 自宅でできるチェックポイント

- 明らかに幅が広い歯がないか?(前歯に多い)

- 中央に深い溝がある歯は要注意

- 生え変わりの時期に乳歯が抜けない・永久歯が出てこないなどの異変

- 隣の歯と重なって生えてきている/スペース不足が見られる

🦷 歯科医院での診断ポイント

- X線やCTで、歯根の状態や永久歯の有無をチェック

- **歯髄の連結の有無(神経がつながっているか)**を判断

- 他の歯や噛み合わせへの影響の有無も評価

💡 癒合歯は乳歯の段階で気づけることが理想的です。

📅 定期検診の重要性と受診タイミング

癒合歯を含め、歯の異常を見逃さないためには、定期的な歯科検診の受診が必須です。

⏰ どのくらいの頻度で行くべき?

- 3~6ヶ月ごとの定期検診が理想

- 虫歯・歯肉炎のチェックとともに、歯の成長・生え変わりも観察

👦 特に注意したい年齢

- 6歳〜12歳の混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)は要注意

- 癒合歯が後続永久歯の萌出を妨げるリスクがある

- 永久歯の先天欠如の見逃しを防ぐため、定期的なレントゲン撮影が重要

💡 この時期に歯列異常を発見できれば、非抜歯矯正や成長に合わせた処置が可能です。

🧠 癒合歯と口腔習慣の関係

癒合歯そのものは遺伝や胎児期の要因が主ですが、口腔習慣が歯列不正を悪化させる要因となるため、注意が必要です。

👅 舌癖・指しゃぶり・口呼吸の影響

- 舌で前歯を押す癖 → 開咬や癒合歯の突出に影響

- 指しゃぶりの習慣 → 上下の噛み合わせのズレ、歯列弓の狭小化

- 口呼吸 → 常に口が開いていることで顎や歯列の発育に悪影響

🔁 習慣を見直すための工夫

- 食事中によく噛む習慣をつける(咀嚼力アップ)

- 口を閉じるトレーニング(口唇閉鎖力を高める)

- 必要に応じて**MFT(口腔筋機能療法)**を取り入れる

💡 こうした習慣の改善は、癒合歯の**二次的なトラブル(歯列不正や矯正後の後戻り)**を防ぐ助けになります。

💬 よくある質問(Q&A)

❓ 癒合歯は自然に治るの?🦷

A:自然に「元の歯に戻る」ことはありません。

癒合歯は、生まれつき歯胚(歯の元になる細胞)がくっついて成長したものです。自然に分離することはなく、治療や経過観察が必要かどうかは、永久歯の有無や噛み合わせの状態次第で判断します。

❓ 矯正は必要?費用は?💰

A:噛み合わせや歯並びに問題がある場合は矯正が必要です。

癒合歯が原因で、隣の歯が傾いたり、永久歯の生えるスペースが足りなくなったりする場合は、矯正治療が勧められます。

| 装置 | 費用目安(自由診療) |

|---|---|

| 拡大床 | 10万〜30万円 |

| 部分矯正(MTM) | 10万〜50万円 |

| マルチブラケット矯正 | 60万〜100万円 |

| インビザライン | 70万〜120万円 |

✅ 保険が適用されるのは、特定の条件(顎変形症・先天欠如など)を満たす場合のみです。

❓ 永久歯が生えてこないときは?🧒

A:先天的に欠如している可能性があります。

癒合歯が乳歯の場合、後続の永久歯がない(先天欠如)確率は約30〜50%とされています。

歯科医院でレントゲン検査を受けることで早期に判明し、必要に応じて矯正・補綴治療(ブリッジやインプラントなど)を検討します。

❓ 治療しないとどうなる?⚠️

A:虫歯や歯列不正、永久歯の萌出障害につながる恐れがあります。

癒合歯の接合部には深い溝があり、汚れが溜まりやすく虫歯になりやすいです。さらに、歯が大きいため隣の歯が押されて歯並びが乱れることも。

永久歯の欠如があれば、放置すると咬み合わせ全体が崩れる恐れがあるため、早めの検診と方針決定が重要です。

📘 まとめ|癒合歯との上手な付き合い方

✅ 癒合歯は自然に治るものではありません。

しかし、早期発見と適切なケアを行うことで、大きなトラブルを防ぐことができます。

✅ 見た目の問題だけでなく、虫歯・歯列不正・永久歯の欠如といった健康面への影響も見逃せません。

特に乳歯の癒合歯は、永久歯の発育に直結する重要なサインです。

✅ 定期的な歯科検診(3〜6ヶ月ごと)と、家庭での丁寧な予防ケアがとても大切です。

歯の幅や生え方、噛み合わせに少しでも違和感を感じたら、早めに歯科医院でのチェックをおすすめします。

🦷 「癒合歯=問題」と決めつけず、正しい知識とサポートで安心して成長を見守りましょう。

未来の歯並びと健康のために、今できる一歩から始めてみてください。

🏥 江戸川区篠崎で癒合歯のご相談なら当院へ

お子さまの歯が「大きい」「形が変わっている」「なかなか抜けない」といった症状に心当たりはありませんか?

それは癒合歯かもしれません。

江戸川区篠崎の当院では、癒合歯の早期発見・診断から、必要に応じた矯正や補綴治療まで一貫して対応しております。

乳歯の段階での適切な診断は、将来の歯並びや永久歯の健全な発育に直結します。

📷 レントゲンによる精密検査

🦷 小児歯科と矯正歯科の連携体制

📅 土日診療・☎予約対応で通いやすい

地域密着の歯科医院として、保護者の不安に寄り添った丁寧な説明と治療方針の提案を心がけております。

癒合歯が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

【動画】癒合歯

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。