- 1. 【🎬48秒】歯ぐきの出血…それ本当に大丈夫?歯肉炎と歯周病の違いを徹底比較!

- 2. ✅はじめに|なぜ「歯肉炎」と「歯周病」の違いが大切なの?

- 2.1. 🧩 症状の違いを知ることで早期発見・早期治療が可能に

- 2.2. 💡 間違った認識による放置リスクとは?

- 3. 2週間で歯肉炎が改善した症例

- 3.1. 歯肉炎:術前

- 3.1.1. 🔍 観察ポイント

- 3.2. 歯磨き指導とエアフロー(歯面清掃)で歯肉炎の改善が進む

- 3.2.1. 🔍 観察ポイント

- 3.2.2. 🦷 総合評価

- 3.3. 2週間後に歯肉炎が改善

- 3.3.1. 🔍 観察ポイント

- 3.3.2. 🦷 総合評価

- 3.3.3. ✅ 今後のメンテナンス

- 3.3.4. 💡まとめ

- 4. 🦷歯肉炎と歯周病の定義の違いとは?

- 4.1. 🧠歯肉炎とは?|炎症が歯ぐきにとどまっている段階

- 4.1.1. 🔎 主な症状

- 4.2. 🔍歯周病(歯周炎)とは?|歯を支える骨にまで進行

- 4.2.1. ⚠️ 主な症状

- 5. 🚨進行段階で見る違い

- 5.1. 📊歯肉炎 → 歯周炎への進行プロセス

- 5.1.1. 📐進行に伴う変化

- 5.2. 🧨放置で重症化するメカニズム

- 5.2.1. 重度歯周病の症例

- 6. 🔬検査・診断方法の違い

- 6.1. 🦷プロービング検査と歯周ポケット測定

- 6.2. 🧪レントゲンで骨吸収の有無をチェック

- 6.3. 🦷歯肉炎のレントゲン

- 7. 💉治療法の違いと対応策

- 7.1. 🪥歯肉炎の治療法|セルフケア+歯科クリーニング

- 7.1.1. ✅治療のポイント

- 7.2. 🧰歯周病の治療法|スケーリング・SRP・再生療法まで

- 7.2.1. 🔧主な治療内容

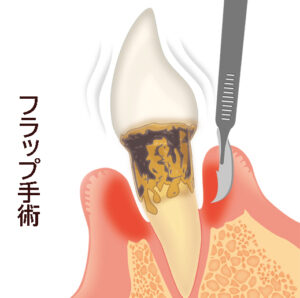

- 7.2.1.1. 重度歯周病に対する歯周外科治療(フラップ手術)の実際:直視下で行う徹底的なデブライドメント

- 8. 🛡️予防方法は共通している?それとも違う?

- 8.1. 🧼共通の予防策|毎日の正しい歯磨きとフロス

- 8.1.1. ✅具体的な予防法

- 8.2. 🗓️歯周病は再発リスクが高い?定期検診の重要性

- 8.2.1. 🧠なぜ再発しやすい?

- 8.2.2. 🏥定期検診で行うこと

- 9. 📚よくある質問(Q&A)

- 9.1. ❓「歯肉炎=軽いから放置してもいい?」は間違い?

- 9.2. ❓若くても歯周病になりますか?

- 9.3. ❓歯槽膿漏って結局どの段階のこと?

- 10. 📝まとめ|歯肉炎と歯周病の違いを正しく理解して予防・治療へ

- 10.1. 🔑 早期発見・早期治療がカギ

- 10.2. 🦷 まずは一度、歯科医院でチェックを!

- 11. 🦷江戸川区篠崎で歯肉炎・歯周病の予防と治療なら当院へ!

- 12. 【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

- 13. 筆者・院長

✏️歯ぐきが腫れたり、歯みがきのときに血が出たりした経験はありませんか?

それは「歯肉炎」かもしれません。しかし、放っておくと「歯周病」へと進行してしまう可能性があります。

歯肉炎と歯周病は、よく似た名前ですが、実は進行度や治療法がまったく異なる別の病気です。違いを正しく理解し、早めに対策をすることで、将来的な歯の喪失や全身疾患のリスクを防ぐことができます。

【🎬48秒】歯ぐきの出血…それ本当に大丈夫?歯肉炎と歯周病の違いを徹底比較!

✅はじめに|なぜ「歯肉炎」と「歯周病」の違いが大切なの?

🦷**「歯肉炎」と「歯周病」は、似ているようで全く異なる病態**です。多くの人が「なんとなく歯ぐきが腫れてるな」と感じても、どちらの状態なのかを意識せずに放置しがちです。

🧩 症状の違いを知ることで早期発見・早期治療が可能に

🕵️♀️歯肉炎は、歯ぐきに限定された初期の炎症で、適切なブラッシングや歯科でのクリーニングで元に戻る可能性があります。一方、歯周病は歯を支える骨まで進行しており、放置すれば歯が抜ける深刻な状態にまで悪化します。

🔍つまり、初期段階で歯肉炎を見つけて対処することが、歯周病への進行を防ぐ最大のチャンスなのです。

💡 間違った認識による放置リスクとは?

🤔「歯ぐきがちょっと赤いだけ」「出血はたまにあるけど大丈夫」と思い込んで放置すると、知らないうちに歯周病が進行してしまう危険があります。

⏳歯周病は自覚症状が少ないまま進行するため、定期的なチェックと、正しい知識がとても大切です。

🛡️この違いを知ることで、ご自身の歯を守る第一歩になります!

2週間で歯肉炎が改善した症例

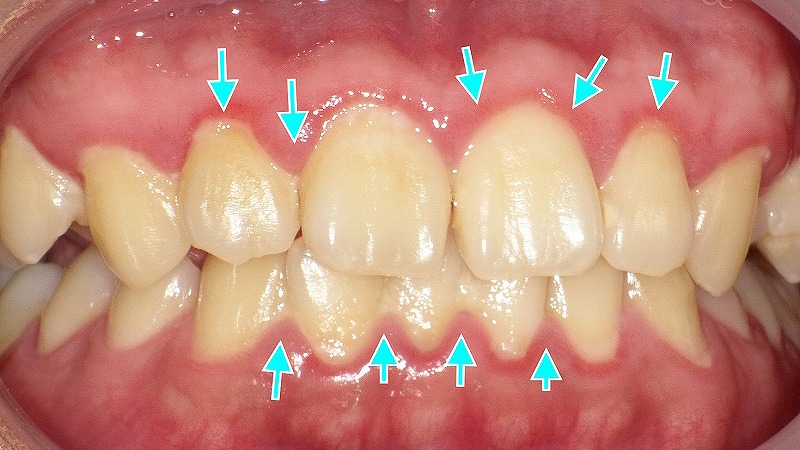

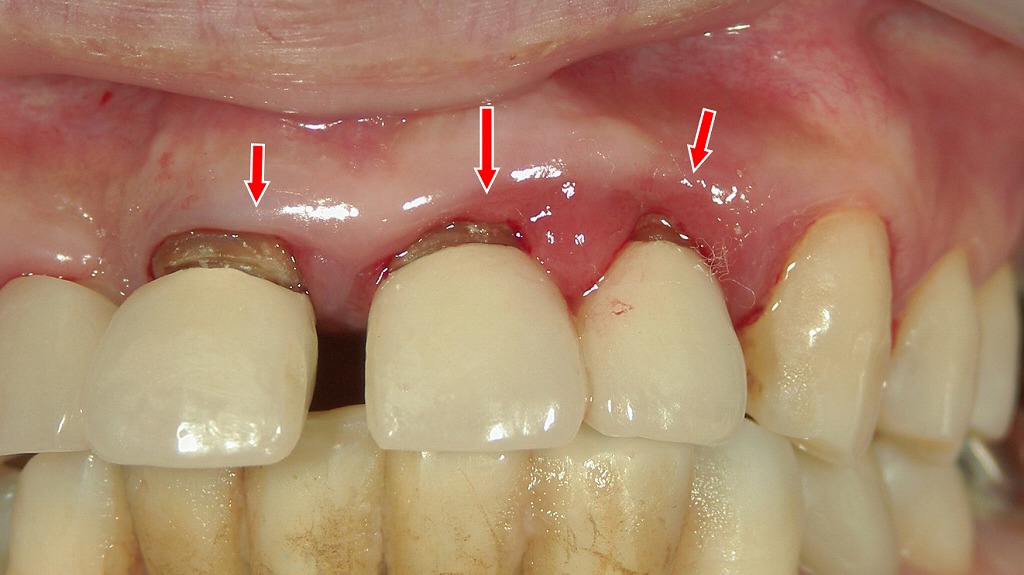

歯肉炎:術前

この画像は下顎前歯部の歯肉炎(歯ぐきの炎症)を示しています。赤い矢印で示されている部位に、典型的な炎症の所見が確認できます。

🔍 観察ポイント

- 部位

下顎前歯(下の前歯)に顕著な炎症が見られます。歯石やプラークの付着が多い部位で、歯肉炎が起こりやすい箇所です。 - 歯肉の状態

矢印の位置では**歯間乳頭(歯と歯の間の歯ぐき)が腫れており、丸みを帯びた形態に。

本来は三角形で引き締まっているのが正常ですが、炎症により膨隆・発赤(赤くなる)**が見られます。 - 出血傾向

歯みがきや軽い刺激でも出血しやすい状態。これは炎症により血管が拡張し、毛細血管がもろくなっているためです。 - 原因

主にプラーク(歯垢)の蓄積が原因。特に下前歯の裏側や歯と歯の間は歯ブラシが届きにくく、汚れが残りやすい部分です。 - 臨床的意義

初期の単純性歯肉炎の段階であれば、適切なブラッシングや歯石除去で改善可能。

放置すると炎症が深部に進行し、**歯周炎(歯を支える骨の吸収)**へ移行するおそれがあります。

歯磨き指導とエアフロー(歯面清掃)で歯肉炎の改善が進む

この画像は、前回と同一症例の下顎前歯部の歯肉炎改善後の状態を示しています。前回の写真では歯間乳頭の腫脹・発赤・出血が顕著でしたが、今回は**歯磨き指導とエアフロー(歯面清掃)**によって明らかな改善がみられます。

🔍 観察ポイント

- 炎症の改善

歯肉の赤みが減少し、全体的にピンク色を取り戻しています。

歯間乳頭部の膨隆も軽減し、歯と歯の間のラインがより明瞭になっています。 - わずかに腫れが残存

矢印で示された部分では、わずかに歯間乳頭が丸みを帯びており、軽度の腫れが残っています。

これは炎症がまだ完全には治まりきっていない初期回復段階の所見です。 - プラーク・ステインの除去

**エアフロー(微粒子パウダーによる歯面清掃)**により、歯面のステインやプラークがほとんど除去されています。

歯肉縁付近が清潔に保たれており、歯磨きの効果が明確に現れています。 - 歯磨き指導の成果

正しいブラッシング圧とストロークの習得により、プラークコントロールが改善。

特に歯と歯の間や下前歯裏側など、磨き残しやすい部分の清掃が向上しています。

🦷 総合評価

- 診断名: 軽度歯肉炎

- 処置内容: ブラッシング指導+エアフローによるプラーク除去

- 現在の状態: 発赤・出血は消失、わずかに腫脹が残存

- 今後の対応:

- 毎日の正しい歯磨きの継続

- フロスまたは歯間ブラシの併用

- 2〜3か月ごとの定期清掃(PMTCまたはエアフロー)

2週間後に歯肉炎が改善

この画像は、前回の歯肉炎症例から2週間後の下顎前歯部の状態を示しています。歯磨き指導とエアフローによる清掃後、歯肉の炎症がほぼ完全に改善しています。

🔍 観察ポイント

- 歯肉の色調

歯肉は健康的な淡いピンク色に戻っており、前回まで見られた赤みや腫れが消失しています。

炎症性の光沢や膨隆も認められません。 - 歯間乳頭の形態

矢印部の歯間乳頭が本来の三角形に戻り、引き締まった輪郭を示しています。

ブラッシングによるプラークコントロールが良好に保たれていることがうかがえます。 - 出血の消失

歯ブラシやフロス使用時の出血は消失。

毛細血管の透過性が正常化し、健康な歯肉状態に回復しています。 - プラーク・ステイン

歯面にわずかなステイン沈着が見られますが、歯肉縁部は清潔に維持されており、再発リスクは低い状態です。

🦷 総合評価

- 経過期間: 2週間

- 改善内容: 発赤・腫脹・出血が消失、歯肉の引き締まり良好

- 残存所見: 軽微な着色のみ

- 評価: 歯肉炎の臨床的治癒状態(健康歯肉)

✅ 今後のメンテナンス

- 1日2回の正しいブラッシングの継続

- フロス・歯間ブラシの習慣化

- 3か月ごとの定期検診・エアフローでのメンテナンス

💡まとめ

本症例は、適切なブラッシング指導とプロフェッショナルケアにより、わずか2週間で歯肉炎が著しく改善した良好な経過例です。

患者自身のセルフケア意識向上が、短期間での治癒に大きく寄与したと考えられます。

🦷歯肉炎と歯周病の定義の違いとは?

「歯肉炎」と「歯周病」はどちらも歯ぐきのトラブルですが、進行の深さや治療内容、予後が大きく異なります。ここでは、2つの病気の違いを明確にしていきましょう。

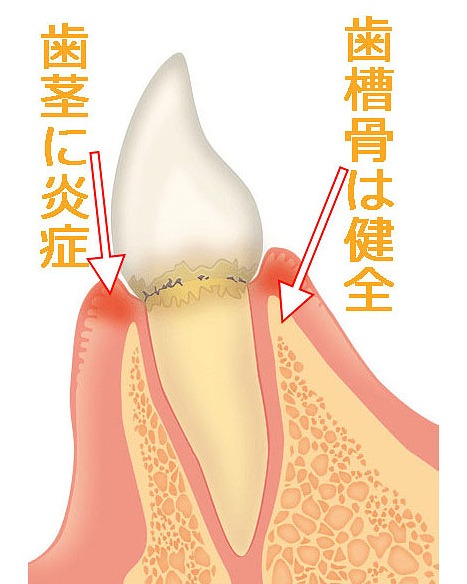

🧠歯肉炎とは?|炎症が歯ぐきにとどまっている段階

🪥歯肉炎は、歯ぐき(歯肉)に炎症がとどまっている比較的軽度な状態です。歯周ポケットの深さは通常1〜3mm程度で、まだ歯を支える骨(歯槽骨)への影響は見られません。

🔎 主な症状

- 歯ぐきの赤み・腫れ

- 歯みがき時の出血

- 軽い口臭

🦠**原因の多くはプラーク(歯垢)**の蓄積。これにより細菌が繁殖し、歯肉が炎症を起こします。

💡適切なブラッシングや定期的な歯科クリーニングにより、元の健康な状態に戻せる可能性が高いのが特徴です。

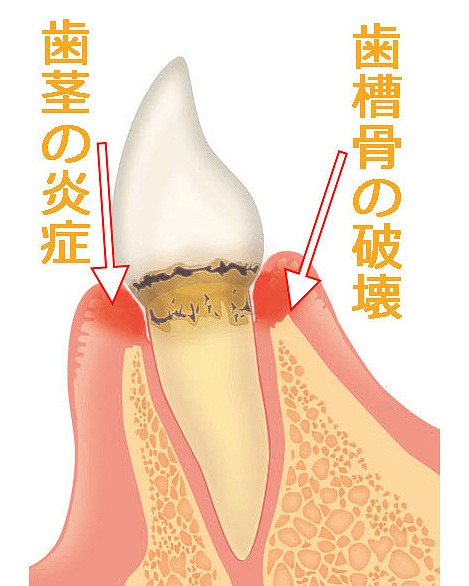

🔍歯周病(歯周炎)とは?|歯を支える骨にまで進行

歯周病(特に「歯周炎」)は、歯肉炎が悪化して歯槽骨までダメージが及んだ状態です。細菌の侵入によって歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が溶けていくのが最大の特徴です。

⚠️ 主な症状

- 歯ぐきからの出血・腫れ

- 歯のグラつき

- 持続する口臭

- 噛むと痛い

- 歯の移動や脱落

⏳進行すると歯を支えられなくなり、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。

📉さらに、歯周病は糖尿病・心臓病・誤嚥性肺炎など全身疾患との関連も指摘されており、放置は非常に危険です。

📝まとめると…

| 比較項目 | 歯肉炎 | 歯周病(歯周炎) |

|---|---|---|

| 影響部位 | 歯ぐきのみ | 歯ぐき+歯槽骨 |

| 症状 | 腫れ・出血 | グラつき・口臭・骨吸収 |

| 治癒可能性 | 高い(セルフケアで改善) | 低い(歯科治療が必要) |

| 進行性 | 非常にゆるやか | 放置で悪化・歯の喪失も |

🚨進行段階で見る違い

「歯肉炎」と「歯周病(歯周炎)」は、まったく別の病気ではなく、連続的に進行していく病態です。ここでは、どのようなステップで歯肉炎が歯周病へと移行するのかを解説します。

📊歯肉炎 → 歯周炎への進行プロセス

🦠歯ぐきに炎症が起こる「歯肉炎」は、適切なブラッシングやクリーニングを怠ると、やがて歯周病(歯周炎)へと進行します。

📐進行に伴う変化

| 段階 | 病名 | 歯周ポケットの深さ | 主な症状 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 歯肉炎 | 1〜3mm | 歯ぐきの腫れ・出血 |

| 中等度 | 歯周炎(初期) | 4〜5mm | 歯の軽いグラつき、口臭 |

| 重度 | 歯周炎(進行) | 6mm以上 | 歯槽骨の吸収、歯の動揺・喪失 |

🧨放置で重症化するメカニズム

⏳歯肉炎の段階であれば、プラークや歯石を除去し、セルフケアを徹底することで治癒が可能です。

しかし、以下のような状況では歯周病に進行するリスクが高まります。

- 😴 十分なブラッシングができていない

- 🚭 喫煙習慣がある(血流が悪化しやすい)

- 🍬 甘いものをよく摂る

- 😷 免疫力が低下している(ストレス・糖尿病など)

🧱歯周病が進行すると、歯槽骨が破壊され、元に戻すことは困難になります。最終的には歯の喪失につながるため、早期の対応が非常に重要です。

重度歯周病の症例

歯の周囲に大量のプラークや歯石が付着し、歯ぐきの炎症が進行している状態です。歯周病を放置すると、歯周病菌が歯ぐきの奥深くまで入り込み、歯槽骨(歯を支える骨)が徐々に破壊されていきます。その結果、歯ぐきの腫れや出血、口臭の悪化だけでなく、最終的には歯がグラつき、抜歯が必要になることもあります。早期の歯周治療と継続的なケアが重症化予防の鍵となります。

🔬検査・診断方法の違い

「歯肉炎」と「歯周病」は、見た目だけでは判別しにくいため、歯科医院での検査による正確な診断が欠かせません。ここでは代表的な検査方法をご紹介します。

🦷プロービング検査と歯周ポケット測定

🔎プロービング検査とは、専用の細い器具(プローブ)を使って歯と歯ぐきのすき間=歯周ポケットの深さを測る検査です。

| 歯周ポケットの深さ | 診断の目安 |

|---|---|

| 1〜3mm | 健康〜歯肉炎 |

| 4〜5mm | 軽度〜中等度歯周炎 |

| 6mm以上 | 重度歯周炎(進行) |

📝この検査により、炎症の程度や進行度を客観的に評価できます。また、出血の有無やプローブ挿入時の痛みも、炎症の指標となります。

🧪レントゲンで骨吸収の有無をチェック

🩻歯周病が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けていきます。その状態を確認するには、レントゲン検査が有効です。

🔍レントゲンでは以下のような情報がわかります:

- 歯槽骨の吸収量

- 歯の根の状態

- 歯石の沈着具合

- 噛み合わせの問題の有無

👨⚕️歯肉炎の段階では、レントゲン上の骨の異常は見られません。しかし歯周病になると、明確な骨の吸収像が確認でき、進行度に応じた治療計画が立てられます。

🦷歯肉炎のレントゲン

🦷歯肉炎のレントゲンからわかること

✅ 歯槽骨の破壊はまだ起きていない

- 歯肉炎の段階では、レントゲン上で歯根を支える骨(歯槽骨)は正常に見えます。

- これは、歯周病菌の炎症が歯肉部にとどまり、骨まで達していない証拠です。

⚠️今が進行を止めるチャンス

- この段階での対策が、歯周病への進行を防ぐ最大のポイントです。

- もし骨が溶けてしまえば、再生療法(例:リグロス)を伴う外科的治療が必要になり、元に戻すのは困難になります。

🪥歯みがきの状態は自己判断が難しい

正しいブラッシング指導を受けることで、再発・進行予防に大きく貢献します。

毎日磨いていても、自分では磨き残しに気づきにくいものです。

歯科医院では「染め出し液」を使って、どこが磨けていないかを可視化することができます。

💡まとめ

正確な診断には、視診+プロービング検査+レントゲン検査の組み合わせが重要です。自己判断せず、定期的な歯科検診で早期発見・早期治療を目指しましょう!

💉治療法の違いと対応策

「歯肉炎」と「歯周病」は、進行度に応じて治療法が大きく異なります。ここではそれぞれの状態に適したアプローチを解説します。

🪥歯肉炎の治療法|セルフケア+歯科クリーニング

🦷歯肉炎は初期段階であれば、適切なセルフケアと歯科のサポートで改善が可能です。

✅治療のポイント

- 毎日の正しいブラッシング(磨き残しを減らす)

- デンタルフロスや歯間ブラシの併用

- 歯科医院でのスケーリング(歯石除去)

- 生活習慣の見直し(喫煙・糖分過多の改善)

🧼この段階では、歯槽骨の破壊は起こっていないため、早めに対応すれば健康な歯ぐきに戻すことができます。

💡特に、歯科医院での定期的なメンテナンスが再発予防には効果的です。

🧰歯周病の治療法|スケーリング・SRP・再生療法まで

😷歯周病(歯周炎)は歯を支える骨にまで炎症が及んでいるため、専門的な治療が必要です。

🔧主な治療内容

- スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

- 歯ぐきの中まで器具を入れ、歯石や細菌を除去

- 痛みを伴う場合は麻酔を併用

- 歯周外科治療(フラップ手術)

- 重度の場合、歯肉を開いて奥深くの汚染部を清掃

- 歯周組織再生療法

- リグロスやGTR法など、失われた歯槽骨や歯周組織の再生を目指す高度な治療法

- 抗菌療法・内服薬

- 必要に応じて抗菌薬や抗炎症薬を併用

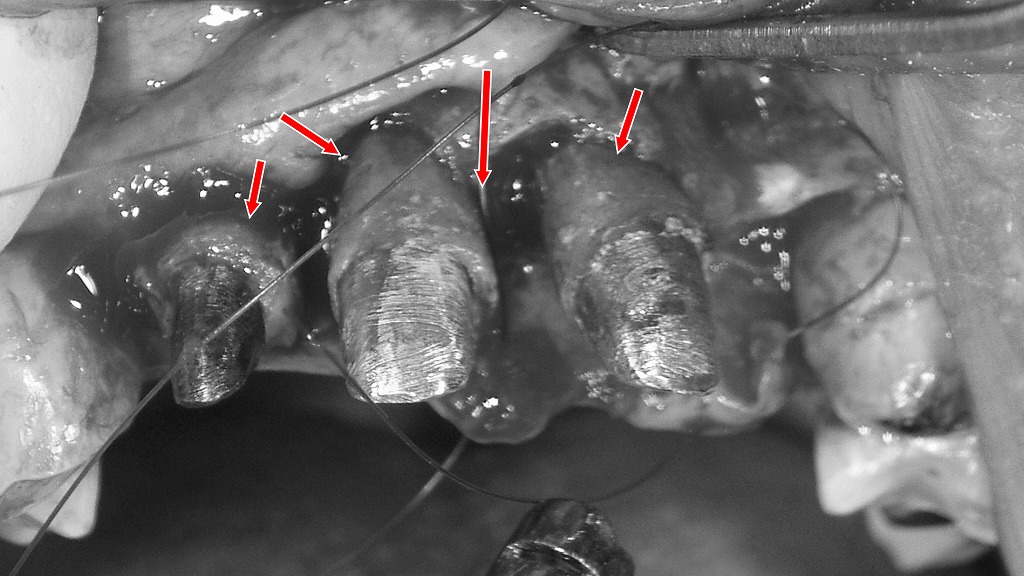

重度歯周病に対する歯周外科治療(フラップ手術)の実際:直視下で行う徹底的なデブライドメント

歯周病が高度に進行し、歯肉の炎症や歯周ポケットの深さが増している部位に対し、歯周外科治療(フラップ手術)を実施した症例です。術前には歯肉の腫脹や出血、深部への歯石付着が認められ、通常のスケーリングだけでは十分な清掃が困難でした。

フラップ手術では歯肉を翻転して歯根面と骨の状態を直視下に露出し、歯石や感染組織を徹底的に除去することで、細菌の温床となる環境を改善します。術中の画像は、歯根表面に付着した歯石や不良肉芽の除去が進められている様子で、術後の治癒促進と歯の保存を目的とした重要な治療ステップです。

深い歯周ポケットを改善し、歯周組織の再付着を促すための外科的アプローチとして、重度歯周病の治療に不可欠な処置です。

⚠️**歯周病は自然には治りません。**治療せずに放置すると、歯のグラつきが進み、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。

👨⚕️進行度に応じて、歯科医と一緒に最適な治療計画を立てることが大切です。

🛡️予防方法は共通している?それとも違う?

「歯肉炎」も「歯周病」も、原因は共通してプラーク(歯垢)とその中の細菌によるものです。そのため、基本的な予防方法はほぼ共通していますが、歯周病に関しては再発リスクの高さから“+αの対策”が必要になります。

🧼共通の予防策|毎日の正しい歯磨きとフロス

🪥もっとも重要なのは、毎日の正しいセルフケアです。

✅具体的な予防法

- 1日2回以上のブラッシング → 歯と歯ぐきの境目を意識して磨く

- フロス・歯間ブラシの使用 → 歯ブラシでは届かない汚れも除去

- 殺菌効果のあるマウスウォッシュ → 細菌の繁殖を抑制

- 規則正しい食生活と十分な睡眠 → 免疫力を保ち、炎症を抑える

📌歯肉炎の段階では、これらのセルフケアだけでも改善が見込める場合がありますが、歯周病はそれだけでは不十分です。

🗓️歯周病は再発リスクが高い?定期検診の重要性

📉歯周病は「治療したら終わり」ではなく、“管理し続ける”病気です。

🧠なぜ再発しやすい?

- 歯周病菌は完全に除菌するのが困難

- 生活習慣や加齢によって免疫力が変動

- 治療後も歯周ポケットが深いまま残ることがある

👨⚕️そのため、3ヶ月ごとの定期検診・メンテナンス(SPT)が強く推奨されます。

🏥定期検診で行うこと

- 歯周ポケットの測定

- プラーク・歯石の除去

- 歯みがき指導の見直し

- 生活習慣やリスク要因の再評価

🔁継続的なフォローアップによって、再発や進行を抑え、健康な口腔状態を維持することができます。

📚よくある質問(Q&A)

歯肉炎や歯周病に関して、患者さんからよくいただく疑問をわかりやすくQ&A形式で解説します。

❓「歯肉炎=軽いから放置してもいい?」は間違い?

🚫はい、それは大きな誤解です。

🦷歯肉炎は「軽度の歯ぐきの炎症」ではありますが、放置すれば歯周病に進行する危険性が高い状態です。歯槽骨(歯を支える骨)に影響が出ていない今だからこそ、適切なケアで改善が期待できます。

✅正しいブラッシングと歯科医院でのクリーニングを早期に行えば、多くの場合、元の健康な歯ぐきに戻せます。

❓若くても歯周病になりますか?

🧑🎓はい、なります。

📈歯周病は40代以降に増える傾向がありますが、10代・20代でも発症するケースは少なくありません。特に「思春期性歯肉炎」や「侵襲性歯周炎」などは、若年層にも見られる歯周疾患です。

🔎以下のような若年者は要注意:

- 歯みがき習慣が不十分な人

- 矯正中で歯磨きが難しい人

- 家族に歯周病の人がいる(遺伝要因)

- 喫煙者・免疫力が低下している人

🧼予防のためには、早いうちから正しい口腔ケアの習慣化が重要です。

❓歯槽膿漏って結局どの段階のこと?

🦠「歯槽膿漏(しそうのうろう)」は、昔の言い方で「重度の歯周病」に相当する状態を指します。

💥具体的には、以下のような状態です:

- 歯ぐきから膿が出る

- 歯がグラグラする

- 噛むと痛い

- 明らかな口臭がある

📉これはすでに歯槽骨がかなり吸収され、抜歯のリスクが高い段階です。現在は医学的に「歯槽膿漏」という言葉は使わず、「歯周病(特に進行した歯周炎)」と呼ぶのが一般的です。

💡このような状態になる前に、早めの検査・治療がとても大切です。

📝まとめ|歯肉炎と歯周病の違いを正しく理解して予防・治療へ

🦷「歯肉炎」と「歯周病」は、名前は似ていますが進行度も治療法も大きく異なる別の病気です。

歯肉炎の段階で気づいて対処できれば、歯周病への進行を防ぐことができます。

🔑 早期発見・早期治療がカギ

⏰歯ぐきの腫れや出血など、軽い症状でも**「まだ大丈夫」と放置せず、早めに対処することが重要**です。

症状がなくても、定期的に検診を受けることで歯周病の芽を早期に摘むことができます。

🦷 まずは一度、歯科医院でチェックを!

📍江戸川区内には、歯周病治療や予防に力を入れている歯科医院が多数あります。

「歯ぐきが少し赤いかも…」「最近口臭が気になる…」と感じたら、まずはお気軽に相談してみましょう。

🛡️健康な歯ぐきは、全身の健康を守る第一歩です。今日からできるケアと、信頼できる歯科医院でのサポートで、未来の自分の歯を守りましょう!

🦷江戸川区篠崎で歯肉炎・歯周病の予防と治療なら当院へ!

「歯ぐきが腫れている」「歯みがきで血が出る」などの症状は、歯肉炎や歯周病のサインかもしれません。

江戸川区篠崎の当歯科では、初期段階の歯肉炎から進行した歯周病まで、症状に応じた的確な治療を行っています。

歯周病は、放置すると歯を失う原因にもなりますが、早期に発見し適切に治療すれば予防・改善が可能です。

当院では、丁寧な検査・治療に加え、再発防止のためのセルフケア指導や定期メンテナンスにも力を入れています。

お口の違和感がある方は、どうぞお気軽にご相談ください!

【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。