- 1. 【🎬39秒】閉経後は要注意!骨粗鬆症と歯周病のダブルリスク

- 2. 🦴🦷骨密度と口腔健康はつながっている:歯科医が教える最新情報

- 2.1. 🦴骨粗鬆症とは?

- 2.2. 🧬骨の構造と骨粗鬆症の関係

- 2.3. 💥骨折しやすい部位

- 2.4. 🥛カルシウムだけでは防げない?

- 2.5. 🏗️骨粗鬆症による骨の組成変化

- 2.5.1. 🦴健康な骨の構造

- 2.5.2. 🕳️骨がスカスカの状態に

- 2.6. ⚠️骨粗鬆症は死亡リスクの高い疾患

- 2.6.1. 📉骨粗鬆症の5年生存率は約50%

- 2.6.2. 🦴骨折が生存率をさらに下げる

- 2.6.3. 🫀血管系疾患のリスクも上昇

- 2.6.4. 👩⚕️閉経後女性は特に注意

- 2.7. 🔍骨粗鬆症になりやすい人とは?

- 2.7.1. 👩性別・年齢に関する要因

- 2.7.2. 📏体格・生活習慣に関する要因

- 2.7.3. 🚬嗜好品や既往歴による影響

- 3. 🦴🥗🏃♀️骨粗鬆症の予防と改善

- 4. 🦷歯周病と骨粗鬆症の関係とは?

- 4.1. 🦠歯周病とは?

- 4.1.1. 🦴骨粗鬆症が歯周病を悪化させる

- 4.1.2. 👩⚕️特に注意が必要なのは閉経後の女性

- 4.1.3. 📝歯周病予防には骨の健康も大切

- 5. 💊ビスフォスフォネート製剤の副作用とは?

- 5.1. ⚠️主な副作用:顎骨骨髄炎・顎骨壊死

- 5.2. 🦷口腔環境が悪いとリスク増加

- 5.3. 📋歯科治療時は必ず服用歴を伝える

- 5.4. 🏥がん治療にも使われる薬剤

- 6. 🦴歯周病と骨粗鬆症、実は深く関係しています

- 7. 【動画】歯周病の手遅れの症状

- 8. 筆者・院長

🦷歯と骨、実は深くつながっています

「骨粗鬆症は骨の病気」「歯周病は口の病気」と別々に考えがちですが、実はこの2つは密接に関係しています。骨粗鬆症になると、歯を支える骨も弱くなり、歯周病が進行しやすくなるのです。特に閉経後の女性は要注意。この記事では、骨粗鬆症と歯周病の関係や注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

【🎬39秒】閉経後は要注意!骨粗鬆症と歯周病のダブルリスク

🦴🦷骨密度と口腔健康はつながっている:歯科医が教える最新情報

🦴骨粗鬆症とは?

- 骨粗鬆症は、骨の中のカルシウムなどの成分が減ってスカスカになり、もろくなる疾患です。

- 日本国内では約1,000万人が罹患しているとされ、特に高齢女性に多く見られます。

- 高齢化社会の進行により、今後も患者数の増加が予測されています。

- 骨折による寝たきりのリスクもあるため、早期予防と治療が重要です。

🧬骨の構造と骨粗鬆症の関係

🔹皮質骨と海綿骨の違い

- 皮質骨:骨の外側を覆う硬い部分で、骨全体の強度を支えています。

- 海綿骨:骨の内側にあり、柔軟性と衝撃吸収を担うスポンジ状の構造です。

🔹海綿骨の劣化が骨折の原因に

- 骨粗鬆症では、特に海綿骨の量が減少しやすくなります。

- 柔軟性を保つコラーゲンも減少し、スポンジのような網目構造が崩れます。

- 結果として、骨の内部がスカスカになり、わずかな衝撃でも骨折するリスクが高まります。

💥骨折しやすい部位

骨粗鬆症になると、転倒やちょっとした衝撃でも骨折が起こりやすくなります。特に以下の部位は注意が必要です。

- 大腿骨頚部(脚の付け根)

→ 転倒による骨折が多く、寝たきりの原因にもなりやすい部位です。 - 前腕(手首周辺)

→ 手をついて転んだ際に起きやすく、日常生活に大きく支障をきたします。 - 上腕骨頚部(肩)

→ 洋服の着脱や荷物の持ち運びに支障が出ることがあり、リハビリが長引く傾向があります。

🥛カルシウムだけでは防げない?

「カルシウムを摂れば骨粗鬆症を防げる」と思われがちですが、それだけでは不十分です。

- 骨の「硬さ」より「柔軟性」が重要

→ 骨は硬いだけでは衝撃に弱く、**しなやかさ(柔軟性)**がなければ骨折を防ぐことはできません。 - コラーゲンを増やす食事と生活習慣がカギ

→ 骨の柔軟性を保つには、ビタミンCやたんぱく質を含む食事が重要。

→ 適度な運動や日光を浴びる習慣も、骨の健康維持に役立ちます。 - カルシウム大量摂取だけでは不十分

→ カルシウムは必要ですが、それだけで骨粗鬆症を予防・改善することはできません。

→ バランスの良い食生活と生活習慣の見直しがポイントです。

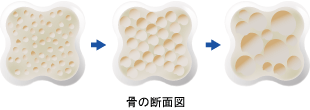

🏗️骨粗鬆症による骨の組成変化

骨粗鬆症が進行すると、骨の内部構造に大きな変化が起こります。

🦴健康な骨の構造

- 正常な骨は、外側の皮質骨と内側の海綿骨で構成されています。

- これらは緻密でしっかりとした網目構造を持ち、強度と柔軟性を両立しています。

🕳️骨がスカスカの状態に

- 骨粗鬆症が進むと、海綿骨の網目構造が崩れ、空洞が増えてスカスカになります。

- 結果として、骨の強度が低下し、少しの衝撃でも骨折しやすくなります。

⚠️骨粗鬆症は死亡リスクの高い疾患

「骨が弱くなるだけ」と思われがちですが、実は命に関わる深刻な病気です。

📉骨粗鬆症の5年生存率は約50%

- 一般的に軽視されがちですが、**骨粗鬆症の5年生存率は約50%**と報告されています。

- がんと同様に、長期的に見て命に影響を与える疾患といえます。

🦴骨折が生存率をさらに下げる

- 椎体骨折の5年生存率は約60%

- **大腿骨頸部骨折では約50%**と、転倒・骨折が予後を大きく左右します。

🫀血管系疾患のリスクも上昇

- 骨粗鬆症の患者は脳梗塞や心筋梗塞といった血管疾患を併発しやすく、これが死亡率をさらに高める要因となります。

👩⚕️閉経後女性は特に注意

- 閉経によって女性ホルモン(エストロゲン)が急減し、骨密度が急速に低下します。

- 50歳以降の女性は特に注意が必要です。

🔍骨粗鬆症になりやすい人とは?

以下のような特徴に当てはまる方は、骨粗鬆症のリスクが高いため注意が必要です。

👩性別・年齢に関する要因

- 女性である

- 早期閉経を迎えた女性である

- 55歳以上である

📏体格・生活習慣に関する要因

- やせ型・小柄な体格である

- 屋外に出ることが少ない(=日光不足)

- ダイエット経験がある

- 運動不足である

🚬嗜好品や既往歴による影響

- 喫煙や飲酒の習慣がある

- 胃や腸の手術をしたことがある

- ステロイド薬を長期間服用している

🦴🥗🏃♀️骨粗鬆症の予防と改善

ー 食事 ー

カルシウムの過剰摂取を避ける。カルシウム豊富な食材を意識して摂取する必要はありません。むしろ、マグネシウムを多く含む食材(きな粉、イワシ丸干し、干しえび、アオサ、青のり、わかめ、ひじき)を摂取することが重要です。

ー 運動 ・日光浴ー

骨に力をかけることで、骨を強くする。日光にあたると皮下でビタミンDがつくられる(腸からのカルシウムの吸収を高める)。昼間に30分ほど外にいるだけでも十分(夏は日陰でもよい)。

🦷歯周病と骨粗鬆症の関係とは?

歯周病と骨粗鬆症は、一見関係がなさそうに見えて、実は深く関わっています。

🦠歯周病とは?

- 歯周病は、歯周ポケットにたまった細菌によって歯茎に炎症が起きる病気です。

- 進行すると、歯肉の炎症や歯を支える骨が溶けるなどの破壊が起こります。

🦴骨粗鬆症が歯周病を悪化させる

- 骨粗鬆症により、歯周組織の骨もスカスカで弱くなっています。

- そこへ歯周病が加わると、骨の破壊がさらに進行しやすくなります。

- 結果として、歯を失うリスクが高まるのです。

👩⚕️特に注意が必要なのは閉経後の女性

- 閉経により女性ホルモンが減少し、骨密度が急激に低下します。

- 骨粗鬆症になりやすく、同時に歯周病も重症化しやすいため、生活習慣の見直しが不可欠です。

📝歯周病予防には骨の健康も大切

- 定期的な歯科検診とあわせて、バランスの良い食事・運動・日光浴を習慣にしましょう。

- 骨密度の低下を防ぐことで、歯の健康も守ることができます。

💊ビスフォスフォネート製剤の副作用とは?

骨粗鬆症の治療に効果的なビスフォスフォネート製剤ですが、まれに重篤な副作用が起こることがあります。

⚠️主な副作用:顎骨骨髄炎・顎骨壊死

- 顎の骨が炎症を起こしたり、壊死することがある

- 発生頻度は1%未満と低いが、決してゼロではない

- 特に**長期使用(3年以上)**でリスクが高まる傾向

🦷口腔環境が悪いとリスク増加

- 歯周病や根尖病巣などの慢性炎症があるとリスク上昇

- 口腔内が不衛生な状態でも副作用の発生しやすさが増します

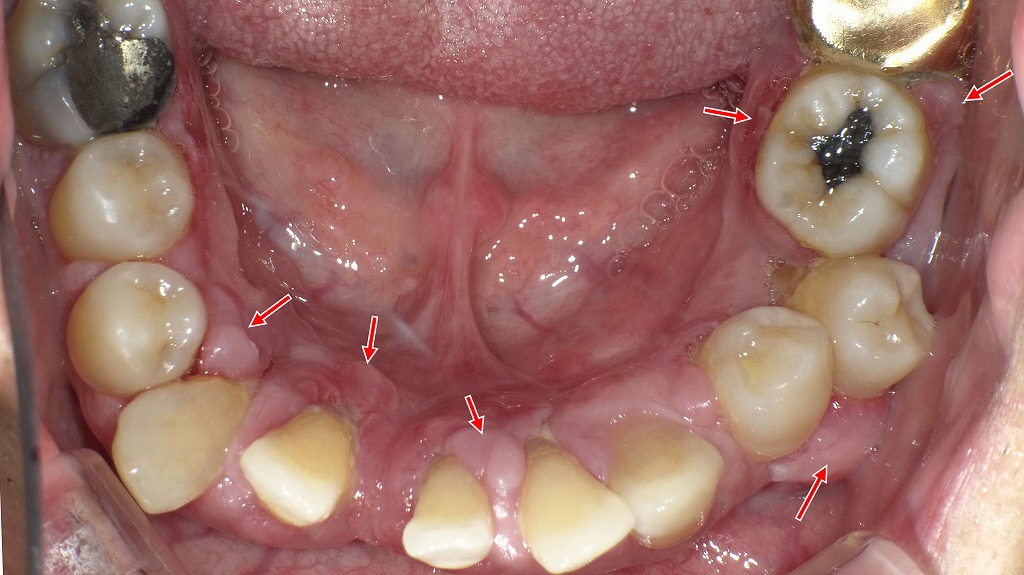

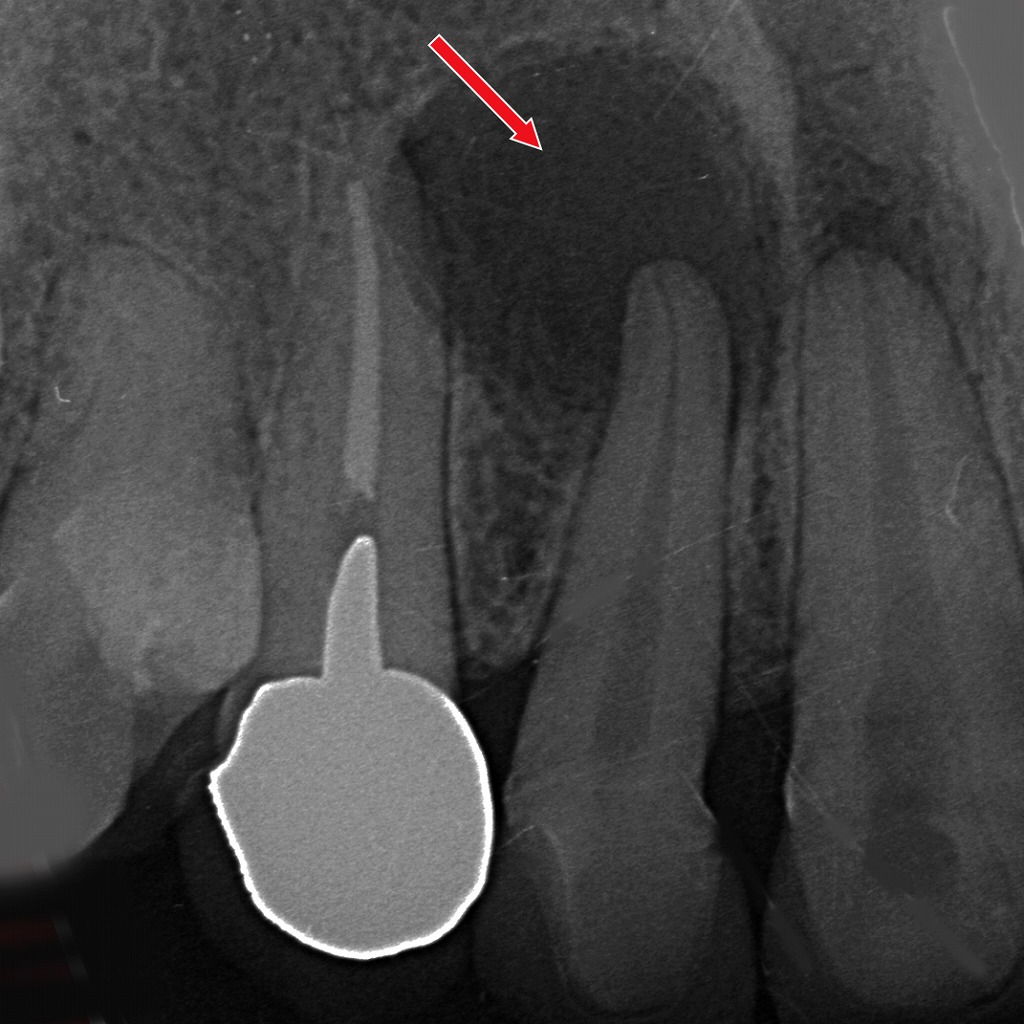

— 根尖病巣などの慢性炎症がある場合の注意点 —

赤矢印が示す部分には大きな根尖病巣(慢性炎症)が存在しています。

ビスフォスフォネート製剤(骨粗しょう症治療薬)を使用している方は、炎症のある歯や抜歯部位から顎骨壊死が起こるリスクが上昇します。

治療開始前には、歯科での精密検査と炎症源の除去が重要です。

📋歯科治療時は必ず服用歴を伝える

- 歯科治療を受ける前には、服薬や注射の有無を必ず申告

- 治療方針に大きく関わるため、歯科医師との情報共有が重要

🏥がん治療にも使われる薬剤

- ビスフォスフォネート製剤は、がんの化学療法時にも使用されます

- 破骨細胞の働きを抑えることで、骨の破壊を防ぐ役割を持ちます

🦴歯周病と骨粗鬆症、実は深く関係しています

骨粗鬆症になると、歯を支える骨も弱くなり、歯周病が進行しやすくなることをご存じですか?特に閉経後の女性は注意が必要です。

江戸川区篠崎にある当院では、骨粗鬆症に配慮した歯周病の予防・治療を行っています。お口の健康が全身の健康にもつながります。気になる方はお気軽にご相談ください。

【動画】歯周病の手遅れの症状

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。