- 1. 【🎞️26秒】横向きに生えた親知らずとは?原因・リスク・抜歯の必要性を徹底解説

- 2. 📌横向きの親知らずとは?

- 2.1. 😬正常な親知らずとの違い

- 2.2. 🧬なぜ横向きに生える?主な原因3つ

- 2.3. 📸レントゲンでの見え方と診断のポイント

- 3. ⚠️放置すると危険!横向き親知らずのリスク

- 3.1. 🦠虫歯・歯周病のリスクが高い理由

- 3.2. 😵隣の歯を圧迫して歯並びが乱れる

- 3.3. 🦷歯肉の腫れや智歯周囲炎を引き起こす

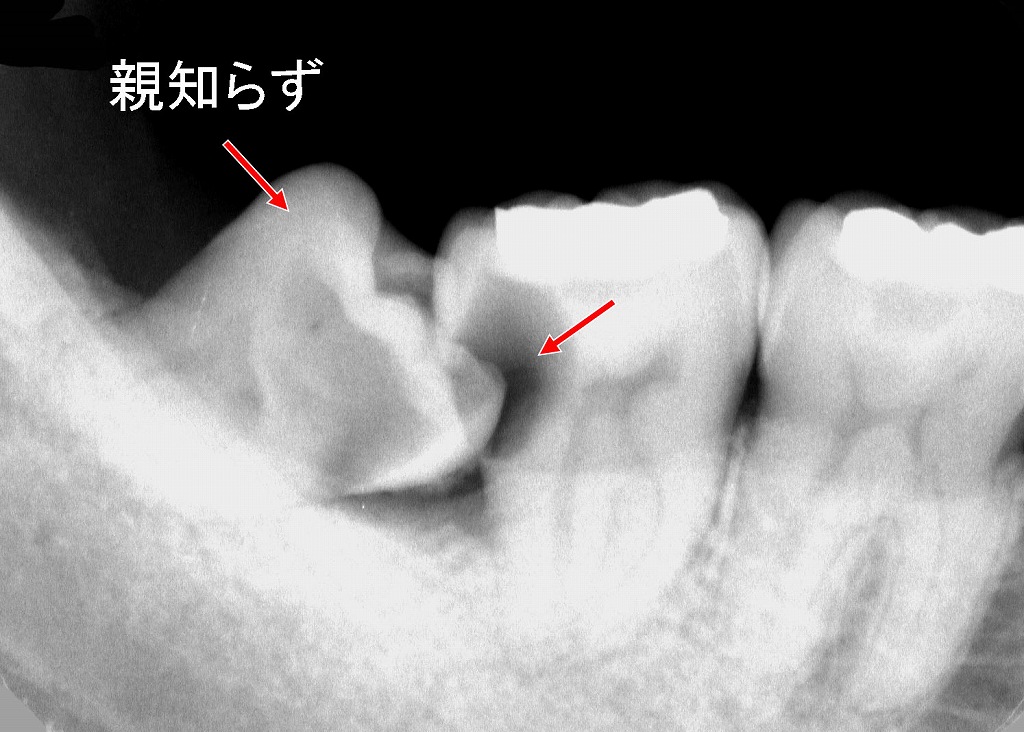

- 4. 🦷【症例紹介】横向き親知らずが原因で7番の虫歯が悪化したケース

- 5. 🔍抜歯するべきタイミングと判断基準

- 5.1. 🩺「痛みが出る前」が理想的な理由

- 5.2. 🕐年齢別のおすすめ治療タイミング(10代後半~30代前半がベスト)

- 5.3. 👨⚕️大学病院紹介が必要になるケースとは?

- 6. 🪓横向き親知らずの抜歯の流れと手術の実際

- 6.1. 🏥事前検査(パノラマレントゲン)

- 6.1.1. 🦷 所見の概要

- 6.1.2. ⚠️ 特徴と臨床的意義

- 6.1.3. 🩺 治療・対応の考え方

- 6.2. 🛠水平埋伏の抜歯ステップ(切開→分割→摘出)

- 6.3. ⏳抜歯にかかる時間と麻酔の種類

- 7. 🩹抜歯後の過ごし方と注意点

- 7.1. 🍱食事で避けたいもの・おすすめの食べ物

- 7.2. 💊痛み止め・抗生剤の正しい使い方

- 7.3. 🚫腫れ・ドライソケットを防ぐポイント

- 8. 📊抜歯費用と保険適用の範囲

- 8.1. 💰保険診療と自由診療の違い

- 8.2. 📉自己負担を抑えるコツ(高額療養費制度)

- 9. 💬よくある質問(Q&A)

- 10. 📝まとめ|横向き親知らずは放置せず、早期受診を

- 11. 江戸川区篠崎で親知らずの抜歯でお悩みの患者様へ

- 12. 【動画 28秒】下顎7番が痛む原因はこれ!斜めに生えた親知らずの影響

- 13. 筆者・院長

「親知らずが横向きに生えていると言われたけど、本当に抜かなきゃいけないの?」

そんな不安や疑問を感じていませんか?横向きに生えた親知らずは、見た目に問題がなくても、虫歯や歯並びの乱れ、強い痛みなどのトラブルを引き起こすことがあります。

本記事では、横向きに埋没した親知らずのリスク・抜歯の必要性・治療の流れや費用までを、歯科医の視点でわかりやすく解説します。将来的なトラブルを防ぐためにも、正しい知識を持って判断しましょう。

【🎞️26秒】横向きに生えた親知らずとは?原因・リスク・抜歯の必要性を徹底解説

📌横向きの親知らずとは?

😬正常な親知らずとの違い

親知らず(智歯)は、一般的に20歳前後に生える奥歯です。正常に生えた親知らずは上下の歯としっかり噛み合い、歯列の一部として機能します。一方、横向きに生えた親知らずは、隣の歯に向かって斜めや水平に生えており、まっすぐに出てこない状態です。このような異常な位置にあると、清掃が行き届かず、虫歯や炎症のリスクが高くなります。

🧬なぜ横向きに生える?主な原因3つ

- 顎のスペース不足

現代人は顎が小さくなる傾向があり、親知らずが生えるスペースが足りません。 - 生えるタイミングの遅れ

親知らずは他の永久歯より遅れて生えるため、すでにスペースが埋まっていることが多いです。 - 歯の向きの異常

歯胚(歯のもと)の向きが悪いと、最初から横を向いて成長します。

📸レントゲンでの見え方と診断のポイント

横向きの親知らずは、パノラマレントゲンで確認するのが一般的です。

横向きに生えた歯は、他の歯に押し当たるような形で写るのが特徴で、隣接歯への影響や神経との距離も確認できます。診断には歯科医の経験と精密な画像診断が不可欠です。

⚠️放置すると危険!横向き親知らずのリスク

🦠虫歯・歯周病のリスクが高い理由

横向きに生えた親知らずは、ブラシが届きにくく歯垢がたまりやすいため、虫歯や歯周病の温床になりやすいです。特に親知らずと手前の奥歯(第2大臼歯)の間に汚れが蓄積しやすく、2本同時に虫歯になるケースも珍しくありません。また、気づかないうちに進行してしまい、気づいた時には抜歯や根管治療が必要な状態になっていることもあります。

😵隣の歯を圧迫して歯並びが乱れる

横向き親知らずは、隣の健康な歯を横から強く押すことがあります。この力が加わり続けると、前歯まで影響して歯並びが乱れる原因となります。特に矯正治療を終えた方の場合、後戻りを引き起こすリスクもあり、放置は要注意です。

🦷歯肉の腫れや智歯周囲炎を引き起こす

横向きの親知らずの周囲では、歯肉の一部が被っていることが多く、そこに細菌が入り込むと「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」を発症します。これは歯ぐきが赤く腫れて痛み、時には口が開かない、熱が出る、顔が腫れるなど重症化することもあります。炎症が繰り返されるうちに周囲の骨が溶けることもあり、早めの処置が必要です。

🦷【症例紹介】横向き親知らずが原因で7番の虫歯が悪化したケース

下顎の親知らずのすぐ前にある「7番目の歯」が虫歯になるケースは、実はよく見られます。特に親知らずが斜めに生えていると、手前の歯に様々な悪影響を及ぼすことがあり、その一つが虫歯です(※赤矢印で示した部分)。

この部分の虫歯は非常に見えにくい場所にできるため、自覚症状がなく放置されやすいのが特徴です。レントゲンで確認すると、すでに虫歯が神経まで達しており、痛みが出て初めて気づくというケースも少なくありません。

📸術前のレントゲン所見

🐛7番の歯に隠れた虫歯が進行し神経に到達

🧭親知らずが斜めに生えて手前の歯に接触

🛠根管治療と親知らずの抜歯を同時に実施

✂️親知らずは別日に抜歯し、原因を除去

🧪神経を取る「抜髄」と根管長の確認

🧱根管内の密閉処置(根充)

🧼歯根嚢胞の予防にもつながる重要なステップ

🧵ガッタパーチャーで密封し、再発リスクを軽減

👑最終補綴(かぶせ物)で治療完了

🧑🔬2023年からは白いCAD/CAM冠も保険適用に!

🦷保険適用の金属冠で修復

🔍抜歯するべきタイミングと判断基準

🩺「痛みが出る前」が理想的な理由

横向きに生えた親知らずは、症状が出てからでは遅いことが多く、炎症や虫歯が進行してからでは治療も大掛かりになります。無症状でもレントゲンで問題が確認された場合は、早期抜歯が推奨されます。特に痛みが出る前の状態なら、腫れや感染のリスクも少なく、回復もスムーズです。痛みが出てからでは麻酔が効きにくく、手術の難易度も上がることがあります。

🕐年齢別のおすすめ治療タイミング(10代後半~30代前半がベスト)

親知らずの抜歯は、10代後半〜30代前半が最も適しています。この時期は骨が柔らかく、歯の根が完全に成長する前で抜きやすいため、術後の腫れや痛みも比較的少なく済みます。40代以降になると骨が硬くなり、神経との距離が近くなるリスクもあるため、慎重な判断が必要になります。

👨⚕️大学病院紹介が必要になるケースとは?

以下のような場合は、一般歯科ではなく口腔外科や大学病院での対応が必要です:

- 歯が顎の骨の中深くに埋まっている(完全埋伏歯)

- 下顎管(神経)に歯根が接している場合

- 複雑な歯根形態や全身疾患(糖尿病、心疾患)がある

- 過去にドライソケットや合併症を経験している場合

事前のCT撮影などでリスクを確認し、必要に応じて専門医に紹介されることがあります。

🪓横向き親知らずの抜歯の流れと手術の実際

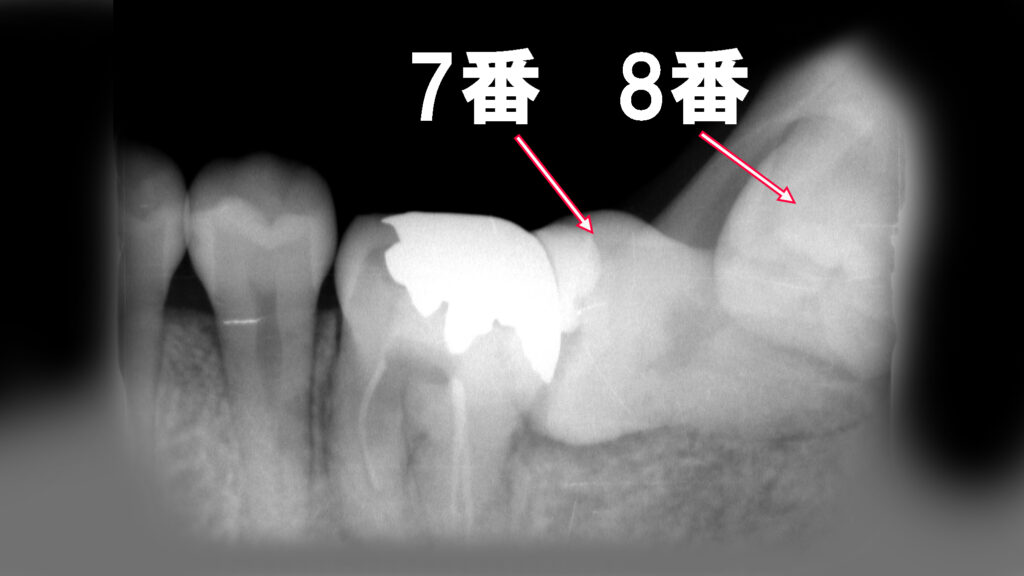

🏥事前検査(パノラマレントゲン)

横向きの親知らずを安全に抜歯するには、事前の画像検査が非常に重要です。

まずはパノラマレントゲンで歯の位置・角度・神経との関係を確認します。必要に応じて3DのCT撮影を行うことで、神経との距離や歯の根の形状を立体的に把握できます。これにより、手術のリスクを正確に予測し、安全な抜歯計画を立てることができます。

この口腔内レントゲン写真は、下顎の**第2大臼歯(7番)と第3大臼歯(8番=親知らず)**が水平埋伏していることを示しています。以下に解説します。

🦷 所見の概要

- 7番(第2大臼歯):

歯冠部には金属修復(インレー)が確認されます。

7番の歯軸は強く傾斜しており、8番による圧迫や傾斜の影響が疑われます。 - 8番(第3大臼歯/親知らず):

水平に埋伏しており(水平埋伏智歯)、7番の遠心根(奥側の根)に接触・圧迫している状態です。

歯冠部は骨内に完全に埋まっており、萌出の兆候は見られません。歯根の形成は完了しています。

⚠️ 特徴と臨床的意義

この症例のように、

- 7番・8番ともに水平埋伏しているケースは非常にまれです。

通常は8番のみが水平埋伏することが多く、7番まで傾斜しているのは長期的な圧迫や萌出障害による可能性があります。

臨床的には以下のようなリスクが考えられます:

- 6番遠心部のう蝕(二次カリエス)

- 7番・8番周囲の炎症

- 清掃不良による歯周病リスクの増大

- 将来的な7番の保存困難や8番抜歯時の難症例化

🩺 治療・対応の考え方

- CT撮影による詳細な位置確認

特に下歯槽神経管との距離を把握することが重要です。 - 8番の抜歯を検討

7番への圧迫を解除し、炎症や吸収を予防します。 - 7番の保存治療

根尖や歯根膜に異常がなければ、経過観察または矯正治療、補綴修復を検討。 - 定期的なレントゲンフォロー

再感染や炎症を早期発見するための定期検査が推奨されます。

🛠水平埋伏の抜歯ステップ(切開→分割→摘出)

横向きに完全に埋まっている親知らず(水平埋伏智歯)は、以下のような手順で抜歯されます:

- 歯ぐきの切開と骨の一部を削る

- 歯を数分割して、少しずつ取り出す

- 歯の根を慎重に摘出し、縫合する

歯を一度に抜くのではなく、小さなパーツに分けて丁寧に取り出すため、技術が求められる処置です。

⏳抜歯にかかる時間と麻酔の種類

横向きの親知らずの抜歯は、30分〜60分程度かかることが一般的です。ただし、難易度や歯の状態によっては90分以上かかることもあります。

麻酔は局所麻酔が基本ですが、不安が強い場合は笑気麻酔や静脈内鎮静法が選ばれることもあります。術中の痛みはほとんどなく、リラックスして受けられる体制が整えられています。

🩹抜歯後の過ごし方と注意点

🍱食事で避けたいもの・おすすめの食べ物

抜歯直後は傷口がとてもデリケートです。

【避けたいもの】

- 硬いもの(せんべい・ナッツなど)

- 粘着性のあるもの(餅・ガムなど)

- 刺激物(辛いもの・アルコール・炭酸)

【おすすめの食べ物】

- おかゆ、うどん、スープ

- 冷たいゼリーやヨーグルト

- 常温〜やや冷たい飲み物(※ストローはNG)

特に術後24時間以内は熱い食事を避けてください。出血や腫れを悪化させる恐れがあります。

💊痛み止め・抗生剤の正しい使い方

手術後には、歯科医から痛み止めと抗生物質が処方されます。

- 痛み止めは、痛みを感じる前に飲んでおくと効果的です。

- 抗生剤は自己判断で中止せず、指示された日数分を飲み切ることが重要です。

薬の服用により、感染や炎症のリスクを大幅に抑えることができます。

🚫腫れ・ドライソケットを防ぐポイント

ドライソケット(血餅が取れて骨が露出する状態)は、強いうがいや喫煙が原因で起こります。以下の点に注意しましょう:

- 当日は強いうがい・歯磨きは控える

- できるだけ喫煙・飲酒は控える

- 術後24時間は氷で冷やすと腫れが抑えられます

- 患部を舌や指で触らないこと

少しの配慮で、術後のトラブルは大きく防げます。

📊抜歯費用と保険適用の範囲

💰保険診療と自由診療の違い

横向きの親知らずの抜歯は、基本的に健康保険が適用されます。

保険診療の場合、以下が3割負担で受けられます:

- レントゲン撮影

- 抜歯手術(通常~埋伏抜歯まで)

- 抗生剤・痛み止めの処方

- 再診料や処置費用

一般的には1本あたり3,000円〜7,000円程度の自己負担で済むケースが多いです。一方、自由診療となるのは、静脈鎮静法や特別な麻酔、審美目的の治療などが含まれる場合で、1万円以上〜数万円と金額が上がります。

📉自己負担を抑えるコツ(高額療養費制度)

抜歯が複数本に及ぶ、または全身麻酔が必要なケースでは、自己負担が高額になることもあります。そんなときは**「高額療養費制度」**の利用が有効です。

この制度では、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後日返金される仕組みです。

また、医療費が年間10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除を申請すれば、所得税の一部が還付される可能性もあります。

💬よくある質問(Q&A)

親知らずに関する悩みはさまざまですが、特に横向き親知らずについては多くの疑問や不安を抱える方がいらっしゃいます。以下に、よく寄せられる質問を取り上げ、それぞれに対する回答を詳しく解説します。

親知らずが生えてこない場合も問題になる?

はい、親知らずが完全に生えてこない「埋伏(まいふく)親知らず」も問題になる場合があります。埋伏親知らずは、歯茎や顎の骨の中に埋まった状態で存在し、以下のようなリスクを引き起こす可能性があります。

- 隣接する歯への影響

埋伏親知らずが隣の歯を圧迫すると、隣接する歯の根が損傷したり、歯並びが悪くなる場合があります。 - 炎症や感染

埋伏親知らずの周囲で細菌が繁殖すると、痛みや腫れなどの炎症が生じる可能性があります。

埋伏親知らずは、見た目には問題がなくても、レントゲンやCT検査で状態を確認することが重要です。特に異常がなくても、定期的に経過観察を行うことをおすすめします。

抜歯後の腫れはどれくらい続く?

抜歯後の腫れは、個人差がありますが、通常以下のような経過をたどります。

- 術後1~2日目

腫れが最も強くなる時期です。この期間は冷湿布を使い、患部を冷やすことで腫れを抑えることができます。ただし、冷やしすぎには注意してください。 - 術後3~5日目

腫れが徐々に治まり始める時期です。痛みや腫れが軽減していくため、食事や日常生活も少しずつ楽になります。 - 術後1週間以降

ほとんどの腫れが引き、傷口の回復も進みます。この時期には通常の食事や生活に戻ることが可能です。

まれに腫れが1週間以上続く場合がありますが、その場合は感染や他の問題が原因である可能性があるため、速やかに歯科医師に相談してください。

抜歯後に食べられる食事の種類

抜歯後の食事選びは、術後の回復を促進し、痛みを悪化させないために重要です。以下は抜歯後に適した食事の例です。

- 柔らかい食品

おかゆ、スープ、豆腐、ヨーグルト、プリンなど、噛む力を必要としない食品がおすすめです。 - 刺激の少ない食品

味付けが薄めで、熱すぎたり冷たすぎたりしないものが良いです。熱い食品は傷口を刺激する可能性があるため避けてください。 - 水分を多く含む食品

脱水を防ぐため、水分を多く含む食品を積極的に摂りましょう。ただし、ストローの使用は避けてください。吸う力が血餅(けっちょう)を外してしまい、治癒が遅れる可能性があります。

避けるべき食品としては、硬いものや粘着性のあるもの、スパイシーな食品、アルコールなどがあります。これらは傷口に負担をかけるため、控えるようにしましょう。

📝まとめ|横向き親知らずは放置せず、早期受診を

横向きに生えた親知らずは、一見すると問題がないように見えても、将来的に虫歯・歯並びの乱れ・炎症などのリスクを引き起こす原因になります。

特に症状が出てからでは、抜歯の難易度や回復の負担も大きくなるため、「痛くなる前の予防的抜歯」が理想的です。

レントゲンやCTによる正確な診断を受けることで、自分にとって本当に抜歯が必要かどうかを見極めることができます。

不安な方こそ、まずは歯科医院で相談してみてください。

早期受診が、将来の健康な口腔環境を守る第一歩です。

江戸川区篠崎で親知らずの抜歯でお悩みの患者様へ

「親知らずが痛い」「横向きに生えてきた」「抜歯するべきか迷っている」そんなお悩みを抱えていませんか?親知らずは正しい診断と適切な治療を行うことで、痛みや将来のリスクを解消することができます。

当院では、正確な診断と、安全で痛みの少ない抜歯を心がけています。横向きや埋伏している親知らずの抜歯も、多くの実績と専門的な技術で対応いたします。

患者様一人ひとりに寄り添ったカウンセリングを行い、不安や疑問をしっかり解消したうえで治療を進めます。「抜歯が怖い」「どこで治療を受けたら良いかわからない」と感じている方も、ぜひお気軽にご相談ください。

安心と信頼の治療で、患者様の笑顔をサポートいたします!

【動画 28秒】下顎7番が痛む原因はこれ!斜めに生えた親知らずの影響

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。