- 1. 🦷 舌を噛んでしまう原因とは?

- 1.1. 🤔 日常でよくあるシチュエーション(食事・会話・睡眠中)

- 1.2. 🛏 寝ている間に舌を噛む原因と対処法

- 1.3. ⚠️ ストレス・疲労・自律神経の乱れが影響する場合

- 1.4. 😬 噛み合わせや歯並びの悪さが原因になることも

- 1.5. 🧠 脳・神経系疾患が隠れている可能性

- 2. 🩺繰り返し舌を噛むのは病気のサイン?

- 2.1. 👅 舌痛症・神経障害・てんかんとの関連

- 2.2. 🦠 舌のむくみ・アレルギー・口腔内炎症の可能性

- 2.3. 🩻 歯科的検査でわかること・医科との連携

- 3. 🛡舌を噛むリスクと放置による影響

- 3.1. 💥 口内炎・潰瘍・出血・感染のリスク

- 3.2. 🔄 癖になって繰り返すメカニズム

- 3.3. 📉 集中力低下・食事の不快感・QOLへの影響

- 4. 🛠舌を噛まないためのセルフ対策

- 4.1. 🦷 マウスピースやナイトガードの使用

- 4.2. 🪥 噛み合わせ調整や歯列矯正の検討

- 4.3. 🧘♀️ ストレスコントロール・リラクゼーション

- 4.4. 💧 舌の保湿と筋トレで口腔バランス改善

- 5. 👶子どもが舌を噛む場合の注意点

- 5.1. 🧒 舌癖・低位舌・口呼吸との関係

- 5.2. 🦷 小児矯正の必要性とタイミング

- 5.3. 🤱 発音や食べ方に違和感がある場合の対処法

- 6. 🧑⚕️受診の目安と歯科・医科の治療法

- 6.1. 🏥 何科に相談すればいい?

- 6.2. 🦷 歯科でできる噛み合わせ・舌癖治療

- 6.3. 🧠 神経内科・口腔外科との連携事例

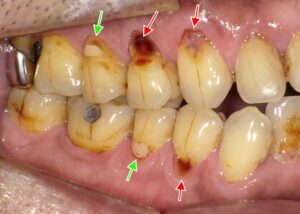

- 7. 📸症例紹介|舌を噛む癖の改善例

- 7.1. 🔍 ナイトガードで改善したケース

- 7.2. 🦷 矯正治療による噛み合わせ改善例

- 7.3. 👶 小児の舌癖改善による変化

- 8. 💬よくある質問Q&A

- 8.1. ❓ 一度噛んだ舌がなかなか治らないのはなぜ?

- 8.2. ❓ 市販薬やうがい薬で治る?

- 8.3. ❓ 噛まない舌の位置はどこ?

- 9. 📝 まとめ|舌をよく噛む方へのアドバイス

- 9.1. ✅ 原因の理解が予防と治療の第一歩

- 9.2. ✅ 症状が続くなら早めに専門医へ

- 9.3. ✅ 生活習慣と噛み合わせの見直しを

- 10. 🏥 江戸川区篠崎の皆さまへ|舌を噛むお悩みは当院にご相談ください

- 11. 【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

- 12. 筆者・院長

✅ 食事中や会話中、ふとした瞬間に「ガリッ」と舌を噛んでしまったことはありませんか?

一度だけなら気にしない人も多いかもしれませんが、「頻繁に噛む」「毎回同じ場所を傷つける」などの症状がある場合、実は身体からのサインかもしれません。

本記事では、舌を噛んでしまう原因や、考えられる病気、歯科でできる対処法やセルフケアまでをわかりやすく解説します。

🦷 舌を噛んでしまう原因とは?

舌を何度も噛んでしまうと、痛みや炎症だけでなく、食事や会話の妨げになることもあります。単なる「うっかり」だけではなく、体の不調や噛み合わせのズレが原因になっているケースも多いため、原因を正しく知ることが改善への第一歩です。

🤔 日常でよくあるシチュエーション(食事・会話・睡眠中)

舌を噛んでしまうタイミングとして特に多いのが、食事中・会話中・睡眠中の3つの場面です。噛む動作の最中や発音に集中していないときに、舌の動きと歯の動きがうまく連動せず、誤って舌を挟んでしまいます。

🛏 寝ている間に舌を噛む原因と対処法

睡眠中に舌を噛んでしまうのは、**無意識の歯ぎしり(ブラキシズム)や、舌の位置異常(低位舌)**が関係しています。また、口呼吸をしている方は舌の位置が下がりやすく、噛みやすくなります。対策としては、ナイトガード(マウスピース)の使用や舌の筋トレが有効です。

⚠️ ストレス・疲労・自律神経の乱れが影響する場合

ストレスや過労により、自律神経のバランスが崩れると、筋肉の緊張や動きの制御がうまくできなくなり、舌の動きが不自然になって誤って噛んでしまうことがあります。ストレスが原因と考えられる場合は、十分な休息やリラクゼーション法の導入も大切です。

😬 噛み合わせや歯並びの悪さが原因になることも

歯の位置や咬み合わせに問題があると、上下の歯が噛み合う際に舌の逃げ場がなくなり、噛みやすくなります。特に親知らずや矯正未処置の歯列不正が原因の場合、歯科での矯正治療や咬合調整が必要になるケースもあります。

🧠 脳・神経系疾患が隠れている可能性

頻繁に同じ場所を噛んだり、舌の動きに違和感や痺れがある場合は、脳神経系の異常が関係している可能性も否定できません。軽視せず、症状が続くようであれば神経内科など専門医の受診も検討しましょう。

🩺繰り返し舌を噛むのは病気のサイン?

舌を「うっかり噛んでしまう」程度であれば誰にでもあることですが、頻繁に繰り返す場合は注意が必要です。単なる癖ではなく、身体の異常や病気のサインとして現れていることがあります。

👅 舌痛症・神経障害・てんかんとの関連

舌を噛むことが神経の異常やてんかんの前兆・発作中の症状として現れることがあります。特に、睡眠中に舌を強く噛んで出血していたり、無意識に繰り返し噛む場合は、中枢神経系のトラブルが疑われます。

また、「舌痛症(ぜっつうしょう)」は舌に異常がないのに痛みや違和感を感じる神経性の疾患で、ストレスや自律神経の乱れが背景にあるとされています。

🦠 舌のむくみ・アレルギー・口腔内炎症の可能性

アレルギーや感染症などにより舌が腫れると、通常よりも歯に接触しやすくなり、舌を噛みやすくなります。例えば、薬剤アレルギーや食物アレルギーで一時的に舌がむくんだり、カンジダなどの口腔内炎症で舌が肥大するケースもあります。

これらの症状がある場合は、歯科・耳鼻科・内科での診察が必要です。

🩻 歯科的検査でわかること・医科との連携

歯科では、噛み合わせ・歯並び・顎関節の状態を確認することで、物理的に舌を噛みやすい要因がないかをチェックできます。特に、**舌の動線に干渉する歯や補綴物(被せ物など)**の位置が問題になることもあります。

一方で、神経や内科的な問題が疑われる場合は医科との連携が不可欠です。歯科で異常が見つからないのに症状が続くときは、神経内科や精神科での精査をおすすめします。

🛡舌を噛むリスクと放置による影響

「たまたま舌を噛んだだけ」と思って放置していませんか?実は、舌を噛む行為を繰り返すことで、口腔内の健康に深刻な影響を与えることがあります。放置せず、早めの対応が大切です。

💥 口内炎・潰瘍・出血・感染のリスク

舌を噛んでできた傷は、口内炎や潰瘍に発展することがあり、痛みで食事や会話に支障をきたすこともあります。また、口の中は細菌が多いため、傷口から感染して悪化するリスクも。場合によっては、化膿や腫れが生じて歯科での治療が必要になることもあります。

🔄 癖になって繰り返すメカニズム

一度舌を噛むと、その傷によって舌の形が微妙に変わり、噛みやすい状態が固定化されてしまうことがあります。これが**「噛む→傷つく→さらに噛む」という悪循環**を生み、自然には治りにくい「癖」となってしまうのです。早い段階での対応が、癖の固定化を防ぐカギとなります。

📉 集中力低下・食事の不快感・QOLへの影響

舌の痛みは思っている以上にストレスになります。常に口の中に違和感があると、食事や会話、仕事や勉強に集中できなくなることも。さらに、痛みや不快感が続くことで精神的ストレスも蓄積し、生活の質(QOL)が低下してしまいます。舌を噛む問題は、単なる口内トラブルではなく、日常生活全体に影響を及ぼす重要なサインです。

🛠舌を噛まないためのセルフ対策

舌を噛むクセや不調は、ちょっとした意識や習慣の見直しで改善できることも多くあります。ここでは、ご自宅で実践できるセルフケアの方法をご紹介します。

🦷 マウスピースやナイトガードの使用

睡眠中に舌を噛んでしまう方には、歯科で作成できる「ナイトガード(マウスピース)」の装着がおすすめです。これにより、無意識の歯ぎしりや噛みしめを軽減し、舌を保護する効果が期待できます。市販品もありますが、歯型に合ったオーダーメイドのタイプがより効果的です。

🪥 噛み合わせ調整や歯列矯正の検討

繰り返し舌を噛む場合、上下の歯の噛み合わせや歯並びが原因になっているケースも少なくありません。特に、親知らずの影響や、被せ物・入れ歯などの高さが合っていない場合などは、歯科医院での調整が必要です。噛み合わせのズレが大きい場合は、歯列矯正で根本的な改善を目指すのも選択肢です。

🧘♀️ ストレスコントロール・リラクゼーション

精神的なストレスが蓄積すると、無意識に舌を噛んでしまったり、歯を強く噛みしめるクセが現れることがあります。ヨガや深呼吸、睡眠の質を高める生活習慣などを取り入れ、自律神経のバランスを整えることも重要です。また、カフェインやアルコールの過剰摂取は緊張を強めるため控えめに。

💧 舌の保湿と筋トレで口腔バランス改善

舌が乾燥していると動きが鈍くなり、誤って噛みやすくなります。こまめな水分補給や保湿ジェルの使用で口腔内の乾燥を防ぎましょう。また、舌を動かす簡単な体操(例:舌先で上あごをなぞる、舌で頬を押す運動など)を習慣にすると、舌の筋力がつき、安定した位置を保ちやすくなります。

👶子どもが舌を噛む場合の注意点

お子さんが舌をよく噛んでしまうと、「なにか病気?」「歯並びのせい?」と心配になる親御さんも多いでしょう。実は、子どもの舌を噛む行為には発育段階特有の原因が隠れていることがあります。成長に合わせた正しいケアが大切です。

🧒 舌癖・低位舌・口呼吸との関係

子どもに多く見られるのが、**舌癖(ぜつへき)や低位舌(ていいぜつ)**と呼ばれる状態です。舌が本来の正しい位置(上あご)に収まらず、舌が前に出たり、下に沈んでいると、会話や食事の際に噛みやすくなることがあります。

また、口呼吸の習慣があると、舌の位置が不安定になり、誤って噛むリスクが高まります。放っておくと歯並びや発音の問題にもつながるため、舌や呼吸の状態にも注目しましょう。

🦷 小児矯正の必要性とタイミング

噛み合わせや歯並びの問題で舌を噛んでいる場合、小児矯正が有効なケースもあります。特に、舌が前歯の間から出てしまう「舌突出癖(ぜっしゅつとつへき)」があると、前歯が開いて噛み合わせが乱れ、舌を噛みやすくなります。

矯正のタイミングは、永久歯が生え始める6〜8歳頃がひとつの目安。舌や歯並びに関する悩みは、小児歯科や矯正歯科で相談してみましょう。

🤱 発音や食べ方に違和感がある場合の対処法

お子さんが「さ行」や「た行」の発音が不明瞭だったり、食べ物をうまく噛めていない様子があれば、舌の動きに問題があるサインかもしれません。そうした場合は、言語聴覚士(ST)や小児歯科での検査・訓練が有効です。

家庭でも、舌の運動遊び(例:舌で上下左右をなぞる、風船を吹くなど)を取り入れることで、楽しく口腔機能を鍛えることができます。

🧑⚕️受診の目安と歯科・医科の治療法

舌を噛む頻度が多い、あるいは同じ場所を何度も噛んでしまうようであれば、セルフケアでは限界がある場合もあります。以下では、どの診療科を受診すべきか、そして実際にどんな治療が行われるのかを紹介します。

🏥 何科に相談すればいい?

基本的には、まず歯科を受診するのが一般的です。舌を噛む原因の多くは、噛み合わせ・歯並び・舌の位置など口腔内の問題に起因しているため、歯科的なチェックが最初のステップとなります。

ただし、以下のような症状がある場合は医科(神経内科・耳鼻科・精神科)との連携が必要になることもあります:

- 舌のしびれや違和感が長く続く

- 睡眠中に舌を強く噛んで出血している

- 発作や意識消失を伴う舌咬傷がある

🦷 歯科でできる噛み合わせ・舌癖治療

歯科では、以下のような治療が行われます:

- 咬合調整:噛み合わせの不具合を整える

- マウスピースの処方:睡眠時や日常の保護に使用

- 歯列矯正の提案:根本的なかみ合わせ改善

- MFT(口腔筋機能療法):舌癖や低位舌を改善するためのトレーニング

特に舌の位置が常に下がっている(低位舌)状態の方には、MFTによる筋トレが有効です。専門的に取り組む歯科医院を選ぶのがポイントです。

🧠 神経内科・口腔外科との連携事例

舌を頻繁に噛む背景に、神経障害やてんかん、パーキンソン病などの中枢神経疾患が隠れている場合もあります。こうしたケースでは、歯科単独では診断・治療が難しく、神経内科や口腔外科との連携が不可欠です。

また、舌が異常に肥大していたり、形態に異常がある場合は、舌小帯の手術(舌小帯切除)や腫瘤の除去などの処置が必要になることもあります。

📸症例紹介|舌を噛む癖の改善例

「舌を噛むのは仕方ない…」と諦めていませんか?

実際には、正しい診断と対処によって改善できたケースがたくさんあります。ここでは、実際に舌を噛む癖が改善した事例を3つご紹介します。

🔍 ナイトガードで改善したケース

40代女性。睡眠中に舌を強く噛んで出血することが多く、朝起きると舌に痛みや歯型が残っているのが悩みでした。歯科での診断により、**就寝中の歯ぎしりと舌の位置異常(低位舌)**が判明。

オーダーメイドのナイトガード(マウスピース)を装着することで、舌への圧力を軽減し、3週間ほどで症状が大幅に改善。現在では就寝時の痛みや噛み傷もなく、快適な睡眠を取り戻しています。

🦷 矯正治療による噛み合わせ改善例

20代男性。会話中や食事中に舌を頻繁に噛んでしまい、仕事にも支障が出ていました。検査の結果、**前歯の開咬(上下の前歯が噛み合わない状態)**が原因で、舌が出やすく噛みやすくなっていることが判明。

矯正専門医のもとでワイヤー矯正による咬合改善を実施。治療後は舌の位置が安定し、1年後には舌を噛む頻度がゼロに。見た目だけでなく、機能面でも大きな改善が得られました。

👶 小児の舌癖改善による変化

6歳の女の子。お母さまから「話し方がはっきりしない」「よく舌を噛んでいる」との相談。診断の結果、舌突出癖と口呼吸、低位舌が重なっている状態でした。

小児歯科にてMFT(口腔筋機能療法)を6か月間実施。舌の位置・動きのトレーニングを毎日続けた結果、発音も改善され、舌を噛むことがほとんどなくなりました。現在は保定期間中ですが、噛み合わせも良好です。

このように、舌を噛む原因は人によって異なりますが、適切なアプローチで改善が可能です。気になる症状がある方は、ぜひ早めに専門機関にご相談ください。

💬よくある質問Q&A

舌を噛むことに悩んでいる方から、よく寄せられる質問とその答えをまとめました。「これって病気?」「自分で治せる?」といった不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

❓ 一度噛んだ舌がなかなか治らないのはなぜ?

舌は粘膜が薄く、傷がつきやすい部位ですが、血流が豊富なため通常は治りも早いと言われています。

それにも関わらず治りが遅い場合は、以下の原因が考えられます:

- 何度も同じ場所を噛んでいる(再損傷)

- 細菌感染や炎症が起きている

- 免疫力の低下(疲労・ストレス・糖尿病など)

2週間以上治らない、あるいは痛みが強くなる場合は、口腔がんなどの重大な疾患の可能性もゼロではないため、歯科や口腔外科の受診をおすすめします。

❓ 市販薬やうがい薬で治る?

軽度の舌の傷であれば、ドラッグストアで購入できるうがい薬や口内炎用の軟膏で症状が和らぐ場合もあります。

ただし、市販薬は**対症療法(症状を抑えるだけ)**であり、噛んでしまう根本的な原因は改善されません。

頻繁に噛む・同じ場所に繰り返し傷ができるといった場合は、歯科での咬合チェックや舌の位置異常の確認が必要です。

❓ 噛まない舌の位置はどこ?

舌は本来、上あごの前歯の少し後ろ(スポットと呼ばれる場所)に軽く触れている状態が理想です。

具体的には:

- 舌の先が上あごに触れている

- 舌全体が軽く上あごに収まっている

- リラックス時に舌が歯や口の中のどこにも強く当たらない

この位置を意識するだけでも、舌を噛みにくくなる・歯並びが悪化しにくくなるといったメリットがあります。

必要であれば、歯科医院でMFT(口腔筋機能療法)を受けることで正しい舌の位置を習得することができます。

📝 まとめ|舌をよく噛む方へのアドバイス

舌を噛むことは、誰にでも起こり得る一時的なトラブルと思われがちですが、頻繁に起こる場合や痛みが続く場合は、身体からのサインである可能性もあります。ここまでの内容を踏まえて、大切なポイントを整理しましょう。

✅ 原因の理解が予防と治療の第一歩

舌を噛んでしまう原因は、歯並びや噛み合わせ、舌の癖、ストレスや神経の異常までさまざまです。

「なぜ噛んでしまうのか?」を正しく理解することで、適切な予防策や治療法を選ぶことができます。自己判断せず、まずは原因を見極めることが重要です。

✅ 症状が続くなら早めに専門医へ

同じ場所を何度も噛む、傷がなかなか治らない、睡眠中に強く噛んでしまうなどの症状がある場合は、放置せず早めに歯科や医科を受診しましょう。

歯科で対応できるケースもあれば、神経内科や耳鼻科との連携が必要なケースもあります。気になる症状がある方は、迷わず相談を。

✅ 生活習慣と噛み合わせの見直しを

舌を噛まないようにするためには、日常の習慣や口の使い方、姿勢などを見直すことも大切です。

以下のポイントはすぐにでも実践できます:

- 舌の正しい位置を意識する

- 睡眠中はナイトガードで保護する

- ストレスケアやリラックス時間を持つ

- 歯の高さや咬み合わせに違和感があれば調整を依頼する

舌を噛むことを「よくあること」と軽く見ず、体のサインとして受け止める意識が健康の第一歩です。違和感があれば、ぜひお早めにご相談ください。

🏥 江戸川区篠崎の皆さまへ|舌を噛むお悩みは当院にご相談ください

江戸川区篠崎エリアで「舌をよく噛んでしまう」「食事中に痛みがある」「繰り返す舌の傷が治らない」といったお悩みはありませんか?

その症状、歯並びや噛み合わせ、舌の癖、あるいは体の不調が関係している可能性があります。

当院では、舌を噛んでしまう原因を歯科的・医学的な視点から丁寧に診察・アドバイスいたします。

必要に応じてマウスピースの処方や噛み合わせ調整、MFT(舌のトレーニング)にも対応しております。

「もしかして病気かも?」「誰に相談すればいいか分からない」そんなときは、江戸川区篠崎の地域密着型歯科医院として、お気軽にご相談ください。

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。