- 1. 🏥 糖尿病患者が歯科を受診する際の注意点

- 1.1. 💉 感染症リスクとその対策

- 1.2. 🩸 低血糖への備えと食事管理

- 1.3. 📋 歯科治療前に医師と連携する重要性

- 2. 🍽 空腹での歯科治療は避けましょう

- 2.1. ⚠ 空腹時は低血糖リスクが高まる

- 2.2. ✅ 歯科受診は「食後すぐ」が理想

- 2.3. 🧠 異常時は「低血糖」として対応

- 2.4. 🚨 なぜ低血糖の方が危険なのか?

- 3. 🩸 血糖降下薬服用患者の低血糖リスク

- 3.1. 💊 使用薬剤と低血糖リスク

- 3.2. ⚠ 低血糖が起こる主な原因

- 3.3. 🧯 低血糖の症状

- 3.4. 🦷 歯科治療時の対策

- 3.5. 🍬 低血糖が起きた場合の初期対応

- 3.6. 🧠 高血糖との鑑別について

- 4. 💉 糖尿病患者の局所麻酔に関する注意点

- 4.1. ⚠ アドレナリン含有麻酔薬は原則禁忌

- 4.2. 📉 実際の影響は軽度であることが多い

- 4.3. ✅ 現場での対応ポイント

- 5. ✅ 糖尿病と歯周病の相互関係

- 5.1. 🧬 なぜ糖尿病の人は歯周病になりやすいのか?

- 5.2. 🦠 歯周病が血糖値に及ぼす悪影響

- 5.3. 🔄 炎症とインスリン抵抗性の関係

- 6. 🔎 歯周病を治療すると糖尿病が改善する?

- 6.1. 📊 医学的なエビデンスと研究データ

- 6.2. 🧑⚕️ 実際の症例紹介と体験談

- 7. 📆 定期的な歯科健診のすすめ

- 7.1. 🪥 糖尿病患者に推奨されるセルフケア

- 7.2. 👨⚕️ 専門的クリーニング(エアフロー・PMTC)の活用

- 8. 🧑⚕️ 登録歯科医制度とは?糖尿病患者を診る歯科医の認定制度

- 8.1. 🏛️ 日本糖尿病協会の登録歯科医制度の概要

- 8.2. 📝 登録までのステップと必要な研修

- 8.3. 🔄 更新制度と継続学習

- 9. 🤝 医科歯科連携の重要性

- 9.1. 🩺 医師と歯科医師の連携で安全な治療を

- 9.2. 🏙️ 連携医療機関の探し方・紹介方法

- 10. 👪 糖尿病を抱える家族や高齢者へのケアのポイント

- 10.1. 🧓 高齢者の口腔ケアと誤嚥性肺炎予防

- 10.2. 👶 家族で取り組む糖尿病予防と歯科の役割

- 11. 📚 まとめ|糖尿病と歯科は切っても切れない関係

- 11.1. 💡 早期発見・早期治療の重要性

- 11.2. 🌱 予防こそが最大の医療

- 12. 江戸川区篠崎で糖尿病治療中の方へ

- 13. 筆者・院長

糖尿病をお持ちの方にとって、歯科治療には特別な注意が必要です。

実は、糖尿病とお口の健康は深く関係しており、特に歯周病は「6番目の合併症」とも言われています。

さらに、血糖降下薬やインスリンの影響で治療中に低血糖を起こすリスクも…。

この記事では、糖尿病患者さんが安心して歯科治療を受けるために知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

🏥 糖尿病患者が歯科を受診する際の注意点

糖尿病をお持ちの方が歯科治療を受ける場合、感染リスクや血糖値の変動といった特有の注意点があります。事前の準備と医療連携をしっかり行えば、安心して治療を受けることができます。

💉 感染症リスクとその対策

糖尿病患者さんは免疫機能が低下しやすく、傷の治りも遅くなるため、歯科治療後の感染症リスクが高まります。特に抜歯や歯周外科などの侵襲的処置では、細菌感染による腫れや発熱、合併症の可能性も否定できません。

🛡️ そのための対策:

- 事前に血糖値を確認(HbA1c値が高い場合は延期も検討)

- 術前・術後の抗菌薬投与

- 清潔な環境での処置

- 術後の口腔ケア指導の徹底

🩸 低血糖への備えと食事管理

糖尿病の治療中に歯科処置を受けると、空腹状態やストレス、麻酔による緊張などで低血糖を起こすリスクがあります。特に朝食を抜いたまま受診するのは危険です。

🍽️ 安全な受診のために:

- 食事は普段通りに摂取(特に朝)

- インスリンや薬の調整は医師と相談

- 診療前に**低血糖の症状(ふるえ・冷や汗・意識混濁)**についても歯科医と共有

- ブドウ糖や糖分補給用ゼリーを持参

📋 歯科治療前に医師と連携する重要性

歯科医師だけでは血糖管理や全身の状態を正確に把握するのは困難です。特に、インスリン治療中・合併症のある方・コントロール不良の方は、主治医(内科医)との情報共有が欠かせません。

📞 連携すべき内容の例:

- 最新の血糖値・HbA1c

- 服薬内容とタイミング

- 治療に際し注意が必要な合併症(心臓病・腎疾患など)

- 術後の投薬や出血傾向に関する指示

こうした連携により、全身の安全を確保した歯科治療が実現できます。

🍽 空腹での歯科治療は避けましょう

⚠ 空腹時は低血糖リスクが高まる

- スルホニル尿素薬(SU薬)やインスリンを使用している患者さんは、空腹時に低血糖を起こしやすくなります。

- 特に歯科治療中は、緊張や時間経過によって血糖が下がりやすくなります。

✅ 歯科受診は「食後すぐ」が理想

- 受診前はしっかりと食事をとったうえで来院しましょう。

- アポイント時間は、食後30分以内などを目安に設定するのが安全です。

🧠 異常時は「低血糖」として対応

- 歯科治療中に体調不良が見られた場合、高血糖と低血糖の症状が似ているため鑑別が難しいことがあります。

- よって、症状が出た場合はまず「低血糖」として迅速に対応することが基本です。

🚨 なぜ低血糖の方が危険なのか?

- 高血糖は急激に命に関わることは少ない一方で、

低血糖は進行が速く、意識障害や昏睡に至るリスクがあります。 - そのため、低血糖を想定した対応が最優先されます。

🩸 血糖降下薬服用患者の低血糖リスク

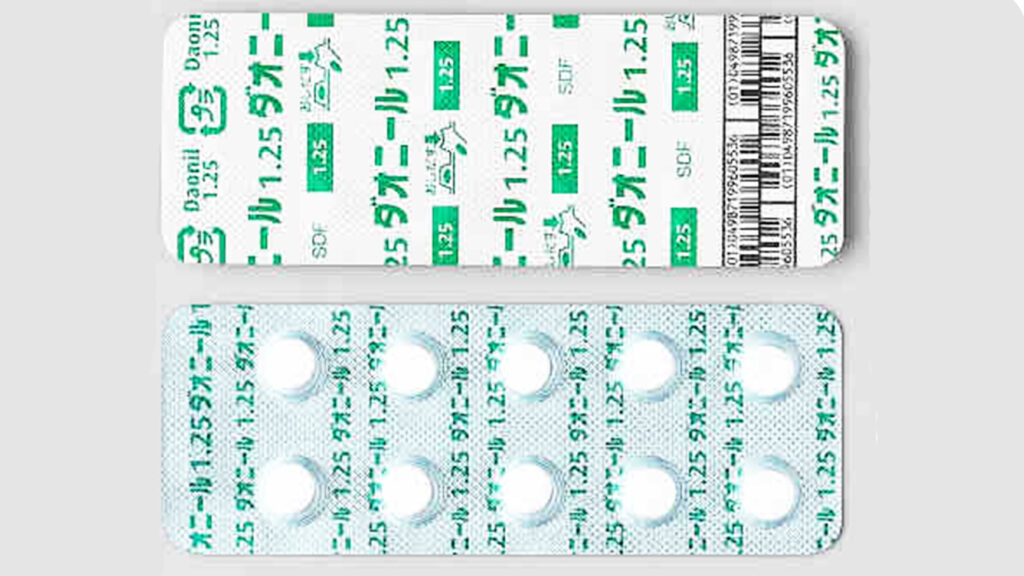

💊 使用薬剤と低血糖リスク

- スルホニル尿素薬(SU薬)やインスリンを使用中の患者は、歯科治療中に低血糖を起こす可能性があります。

- 主なSU薬:

ダオニール、オイグルコン、グリミクロン、マリールなど。

⚠ 低血糖が起こる主な原因

- 食事量の不足

- 運動量の増加

- 上記により薬の効きが相対的に強くなり、低血糖発作が誘発されやすくなる。

🧯 低血糖の症状

- 血糖値70mg/dL以下

⇒ 交感神経症状(冷汗・動悸・手の震えなど) - 血糖値50mg/dL以下

⇒ 中枢神経症状(頭痛・目のかすみ・痙攣・昏睡など)

🦷 歯科治療時の対策

- 治療前の血糖状態の確認

- 治療は必ず食後に実施(空腹での来院は避ける)

- 予約時間は食後すぐの時間帯が望ましい

- 体調不良(風邪・脱水など)がある場合、治療延期を検討

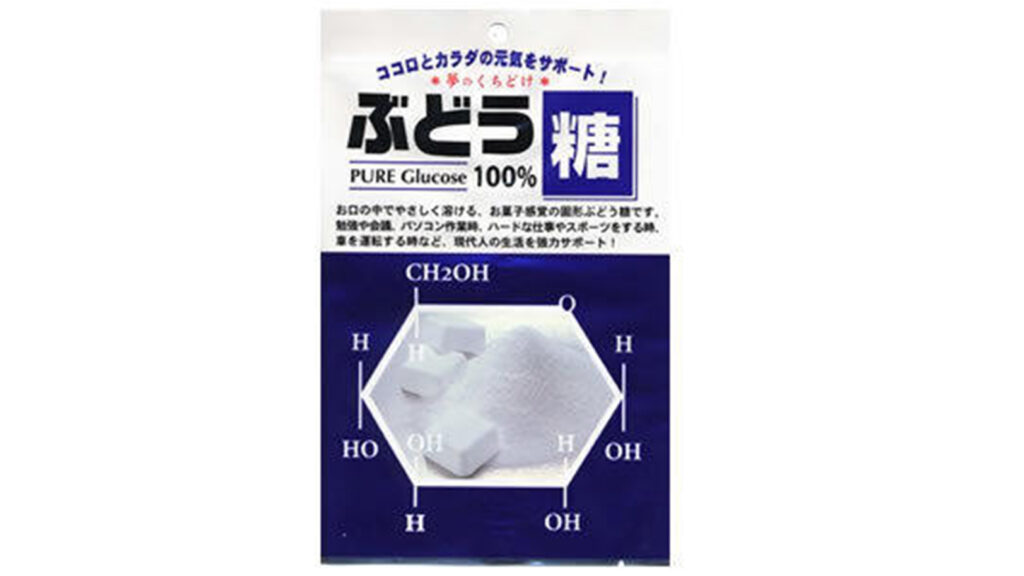

🍬 低血糖が起きた場合の初期対応

- ブドウ糖15〜20gを速やかに摂取させる

(例:3gのブドウ糖×5~6個) - 意識がない場合は直ちに救急搬送

- α-グルコシダーゼ阻害薬(ベイスン、セイブル、グルコバイ)服用中は砂糖が無効なので、必ずブドウ糖で対応

🧠 高血糖との鑑別について

- 治療中に異常症状が出た場合は、高血糖と低血糖の鑑別が困難

- よって、基本的には「低血糖」として優先的に対応する

- ※ 高血糖よりも、低血糖の方が緊急性が高いため

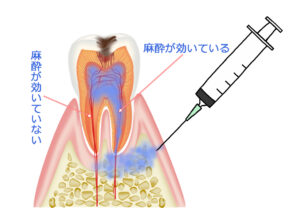

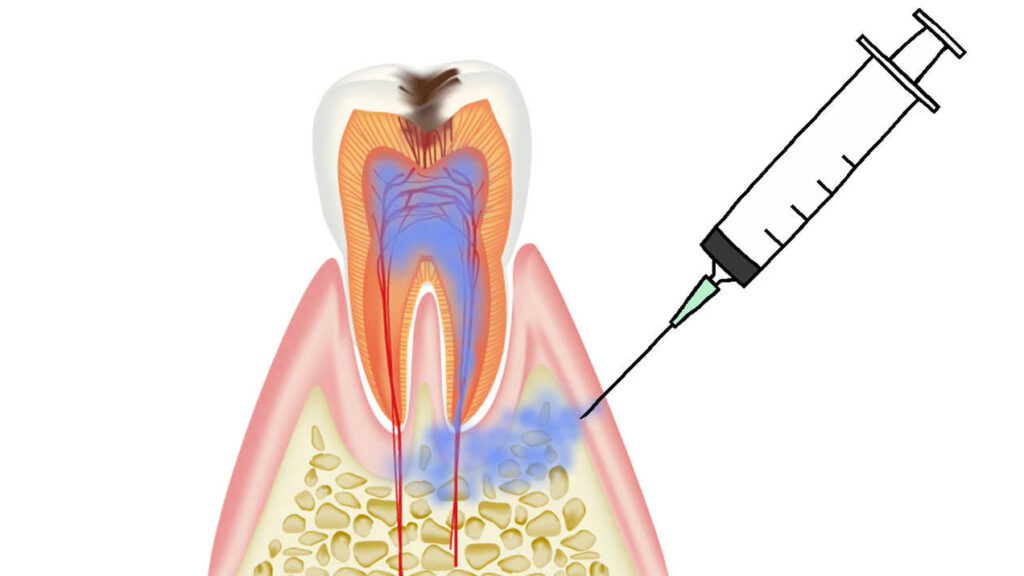

💉 糖尿病患者の局所麻酔に関する注意点

⚠ アドレナリン含有麻酔薬は原則禁忌

- 一般的に使用されるキシロカイン(アドレナリン含有局所麻酔薬)は、糖尿病患者には原則禁忌とされています。

- 理由:アドレナリンにはインスリンと拮抗する作用があり、血糖値を上昇させる可能性があるため。

📉 実際の影響は軽度であることが多い

- 歯科で使用されるアドレナリンはごく微量。

- 通常の使用範囲では、有意な血糖値上昇は起こりにくいとされており、安全に使用されることもあります。

✅ 現場での対応ポイント

- 糖尿病患者に対しては、可能であればアドレナリン無添加の麻酔薬を選択。

- 使用が必要な場合は、血糖値や全身状態を確認したうえで、慎重に使用する。

- 低血糖・高血糖の兆候が出ていないか、処置中・処置後にモニタリング。

✅ 糖尿病と歯周病の相互関係

糖尿病と歯周病は、単なる「合併症の一つ」という関係ではなく、お互いに悪影響を及ぼし合う“相互関係”にあります。ここではその具体的なメカニズムを見ていきましょう。

歯周病による慢性的な炎症は血糖コントロールを悪化させ、糖尿病は免疫力の低下により歯周病を進行させやすくします。歯ぐきの腫れや出血、歯の動揺が見られる場合、糖尿病の管理と歯周病治療を並行して行うことが重要です。口腔ケアは、全身の健康管理の一部として欠かせません。

🧬 なぜ糖尿病の人は歯周病になりやすいのか?

糖尿病の人は、高血糖の状態が続くことで免疫力が低下し、細菌に対する防御力が弱くなります。また、血管障害により歯茎の血流が悪化し、炎症を抑える力も低下。その結果、歯周病菌に感染しやすく、歯ぐきの腫れや出血が起こりやすくなります。

さらに、唾液の分泌量が減少することで口腔内が乾燥し、細菌が繁殖しやすい環境が整ってしまうのも大きな要因です。

🦠 歯周病が血糖値に及ぼす悪影響

実は、歯周病も糖尿病を悪化させる原因になり得ます。歯周病によって歯ぐきで慢性的な炎症が起こると、体内では「炎症性サイトカイン」という物質が分泌されます。この物質が血中に入ると、インスリンの働きを妨げ、血糖値のコントロールを難しくするのです。

つまり、「歯周病があるだけで、糖尿病の治療効果が下がる」可能性があるのです。

🔄 炎症とインスリン抵抗性の関係

歯周病によって引き起こされる慢性炎症は、インスリン抵抗性の増加を招きます。インスリン抵抗性とは、体がインスリンに対して反応しづらくなり、血糖をうまく処理できなくなる状態のこと。

この状態になると、たとえ糖尿病の薬を服用していても、血糖値が下がりにくくなるため、治療の成果が現れにくくなります。

🔎 歯周病を治療すると糖尿病が改善する?

糖尿病と歯周病は、お互いに影響し合う“相互疾患”。そのため、歯周病を治療することで糖尿病の症状改善が期待できることが、近年の研究で明らかになってきました。

📊 医学的なエビデンスと研究データ

いくつかの臨床研究によると、歯周病治療を行った糖尿病患者の多くで、HbA1c(ヘモグロビンA1c)値が平均0.4%前後低下したという報告があります。これは、糖尿病治療薬の追加と同程度の効果に相当すると言われています。

例えば、ある大学病院の研究では、重度の歯周病を持つ2型糖尿病患者に対し、徹底的な歯周治療(スケーリングやルートプレーニング)を行った結果、3ヶ月後に血糖値と炎症マーカーが明らかに改善したとされています。

こうしたデータは、口腔ケアが全身の健康にも直結することを証明する重要な根拠となっています。

🧑⚕️ 実際の症例紹介と体験談

実際の現場でも、歯周病治療によって体調が改善したという声は少なくありません。

たとえば、ある50代の男性患者は、歯茎からの出血と口臭を主訴に歯科を受診。検査の結果、中等度の歯周病と診断されました。すでに糖尿病治療中でしたが、歯周治療を並行して行ったところ、半年後の健診でHbA1cが7.8%から7.2%に改善。主治医からも「血糖コントロールが安定してきた」と評価されたとのことです。

また、ある女性患者は、歯ぐきの腫れが原因でしっかりと食事ができず、血糖値の管理も難しい状態に。しかし歯周病の治療をきっかけに、しっかり咀嚼できるようになり、食事バランスが改善し、血糖値も安定するようになったという報告もあります。

このように、歯周病治療は糖尿病の補助療法としても非常に有効です。糖尿病のコントロールがうまくいかないと感じている方は、一度歯科でのチェックをおすすめします🪥

📆 定期的な歯科健診のすすめ

糖尿病と歯周病は密接に関係しているため、糖尿病をお持ちの方にとって口腔の健康管理は全身管理の一環です。セルフケアと定期的なプロのサポートが、血糖コントロールを安定させるカギとなります。

🪥 糖尿病患者に推奨されるセルフケア

日々の歯みがきが、糖尿病の進行を左右するといっても過言ではありません。糖尿病患者さんは特にプラーク(歯垢)を残さないことが重要です。

💡 セルフケアのポイント:

- 1日2〜3回の丁寧なブラッシング

- 歯と歯の間はデンタルフロスや歯間ブラシを活用

- フッ素入り歯みがき粉で再石灰化を促進

- 口腔内が乾きやすい場合は、うがいや保湿ジェルを使用

- タバコは歯周病リスクを高めるため、禁煙推奨🚭

日々のケアを怠らないことで、歯ぐきの炎症や出血を予防し、結果的に血糖値も安定しやすくなります。

👨⚕️ 専門的クリーニング(エアフロー・PMTC)の活用

どれだけ丁寧に磨いていても、自分だけでは取りきれない汚れが必ずあります。

そこで重要なのが、歯科医院で受ける**エアフロー・PMTC(プロによる機械的歯面清掃)**です。

🧼 エアフロー・PMTCのメリット:

- 歯石やバイオフィルムを徹底的に除去

- 歯ぐきの腫れや出血の予防・改善

- むし歯・歯周病・口臭の予防効果

- 専門家による磨き残しチェックとブラッシング指導

糖尿病患者さんは、3〜4ヶ月ごとの定期クリーニングが推奨されます。定期的に歯科医院を利用することで、早期発見・早期治療が可能となり、全身の健康にもつながります。

🧑⚕️ 登録歯科医制度とは?糖尿病患者を診る歯科医の認定制度

糖尿病を抱える方が歯科治療を安全に受けるには、疾患の特性を理解した歯科医師による対応が欠かせません。

そのために設けられているのが、**日本糖尿病協会の「登録歯科医制度」**です。

当院は**日本糖尿病協会「登録歯科医」**の認定を受けています。

糖尿病に関する専門知識をもとに、血糖コントロールや低血糖リスクに配慮した安全な歯科治療を行っています。

🏛️ 日本糖尿病協会の登録歯科医制度の概要

この制度は、糖尿病患者に適切な歯科医療を提供することを目的に、日本糖尿病協会(JADEC)と日本歯科医師会が共同で設立しました。

🩺 登録歯科医は以下のような知識を持っています:

- 糖尿病の基礎知識と全身管理への配慮

- 低血糖・感染症リスクに関する対応策

- 医科との連携の重要性と実践方法

- 歯周病と糖尿病の相互関係に基づいた治療計画

糖尿病患者にとって、登録歯科医のもとで治療を受けることは、安心・安全な歯科治療の第一歩になります。

📝 登録までのステップと必要な研修

登録歯科医になるには、一定のプロセスと知識の習得が求められます。

📚 登録までの流れ:

- 日本糖尿病協会への会員登録

- 指定のテキスト教材による自己学習

- **認定試験(筆記またはeラーニング)**に合格

- 所定の申請書類を提出し、登録証を取得

これらを通じて、糖尿病治療に関する最新の知識と対応力を身につけた歯科医師が誕生します。

🔄 更新制度と継続学習

登録歯科医の認定は永久的なものではなく、定期的な更新と継続学習が義務付けられています。

🧠 継続のために必要な取り組み:

- 学会や講習会への参加

- 最新ガイドラインや論文への理解

- eラーニング講座の受講など

このように、登録歯科医は日々知識をアップデートし、患者にとって信頼できる存在であり続けることが求められています。

この制度を活用することで、糖尿病をお持ちの方も「歯科に行くのが怖い…」という不安を軽減し、安心して口腔ケアに取り組むことができます🦷✨

🤝 医科歯科連携の重要性

糖尿病患者さんが安心して歯科治療を受けるためには、医師(内科・糖尿病専門医)と歯科医師の密な連携が欠かせません。

お互いの視点を共有することで、より安全で効果的な医療が実現します。

🩺 医師と歯科医師の連携で安全な治療を

糖尿病の状態によっては、通常の歯科治療がリスクを伴う場合があります。

たとえば、以下のようなケースです:

- 血糖値が高い状態での抜歯や外科処置

- 低血糖の恐れがある時間帯での麻酔治療

- 糖尿病合併症(心疾患・腎疾患など)がある場合の治療方針

こうした場面では、主治医からの情報提供や治療許可がとても重要になります。

🧑⚕️ 歯科医師が主治医と連携することで:

- 治療前に血糖値や内服薬の状況を把握

- 抜歯や麻酔の可否・注意点を事前に確認

- 緊急時の対応や投薬の調整もスムーズに!

このように、医科と歯科の連携によって、患者さんが安心して治療を受けられる環境が整います。

🏙️ 連携医療機関の探し方・紹介方法

医科歯科連携の取り組みは、全国的に広がっています。糖尿病治療に理解のある歯科医院や、医師と密に連携している施設を見つけるには、以下の方法がおすすめです:

🔍 探し方のヒント:

- 日本糖尿病協会の「登録歯科医」検索ページを活用

👉 信頼できる歯科医が地域別に掲載されています - 地域の歯科医師会や病院の紹介窓口で相談

- 糖尿病外来の医師に、信頼できる歯科医院を紹介してもらう

📝 ポイント: 紹介時には、以下のような情報を医師に伝えておくとスムーズです:

- 最近の血糖値やHbA1c

- 合併症の有無

- 現在の服薬内容

- 歯科で予定している治療内容(例:抜歯、クリーニングなど)

このように、患者・医師・歯科医の三者が連携することで、全身と口腔のトータルケアが可能になります✨

👪 糖尿病を抱える家族や高齢者へのケアのポイント

糖尿病は本人だけでなく、家族や周囲のサポートがとても重要な病気です。特に高齢者や子どもがいる家庭では、日常の食事・ケア・通院サポートが糖尿病予防や重症化防止のカギとなります。

🧓 高齢者の口腔ケアと誤嚥性肺炎予防

高齢者の糖尿病患者さんは、唾液の減少・免疫力の低下・筋力の衰えなどが重なり、歯周病や虫歯だけでなく誤嚥性肺炎のリスクも高まります。

💡 誤嚥性肺炎とは

食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺に細菌が侵入して炎症を起こす病気。口腔内の清潔さが極めて重要です。

🪥 高齢者のケアのポイント:

- 毎日のブラッシングに加え、舌や口腔粘膜の清掃

- 入れ歯の清掃と管理(夜間も清潔に)

- うがいや唾液腺マッサージで乾燥予防

- 定期的な歯科健診と嚥下機能チェック

また、歯科医院では高齢者向けに摂食・嚥下指導や口腔リハビリテーションを行っているところもあります。そういったサポートも積極的に利用しましょう。

👶 家族で取り組む糖尿病予防と歯科の役割

糖尿病は生活習慣と密接に関わるため、子どもの頃からの予防意識がとても大切です。親世代が糖尿病の場合、遺伝的・生活環境的リスクが高いため、家族全体で食習慣や口腔衛生を見直すことが重要です。

👨👩👧 家族でできる取り組み:

- 甘いお菓子や清涼飲料水の摂取を控える工夫

- 歯みがき習慣の定着(親子で仕上げ磨き)

- 年齢に応じた定期歯科健診の受診

- 食後のうがいやフロスの使い方を親が手本に

歯科医院では、家族単位での予防指導や生活習慣アドバイスを行っているところも多くあります。気軽に相談してみましょう😊

糖尿病の管理には、「歯科」が大きな役割を担っています。

ご自身の健康はもちろん、ご家族の未来の健康を守るためにも、口腔ケアは欠かせません🦷✨

📚 まとめ|糖尿病と歯科は切っても切れない関係

糖尿病と歯科の関係は、単なる「合併症」の一言では語れないほど密接です。

口腔環境が悪化すれば血糖値の管理が難しくなり、逆に血糖コントロールの乱れが歯ぐきの状態を悪化させるという負のスパイラルに陥ることもあります。

でも、正しい知識と定期的なケアで、このスパイラルは断ち切れます。

💡 早期発見・早期治療の重要性

歯周病も糖尿病も、初期には自覚症状が少ないのが特徴です。

だからこそ、症状が出る前からの定期チェックと早期発見が大切です。

特に次のような方は、すぐに歯科医院での相談をおすすめします:

- 歯ぐきが腫れている、出血しやすい

- 口臭が気になる

- 糖尿病治療中で、血糖値が安定しない

- 長く歯科に通っていない

ちょっとした気付きが、大きな病気を防ぐ第一歩になります。

🌱 予防こそが最大の医療

「病気になってから治す」よりも「病気を未然に防ぐ」ことのほうが、

体にもお財布にも優しいのは言うまでもありません。

歯みがき、食生活、定期健診。

どれもシンプルなことですが、継続することで大きな健康効果を生み出します。

歯科医院は、歯を削る場所ではなく、健康を守るパートナー。

ぜひ気軽に相談して、今日から予防の一歩を踏み出してみてくださいね🪥✨

📌 糖尿病治療と歯科ケアは、二人三脚で行うべき大切な医療です。

お口の健康を整えることが、あなたの血糖値と未来の健康を守ることにつながります。

江戸川区篠崎で糖尿病治療中の方へ

当院では、糖尿病と関係の深い歯周病の予防・治療に力を入れており、感染対策や低血糖への配慮も万全。治療前には血糖値や服薬状況をしっかり確認し、必要に応じて主治医との連携も行います。

糖尿病患者さんが安心して通える歯科医院として、お口と全身の健康をサポートいたします。

「糖尿病でも安心して通える歯科医院」をお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。