- 1. 【🎞️41秒】バイオフィルムを甘く見ると危険!虫歯・歯周病・医療感染を防ぐために知っておくべきこと

- 2. 🦠バイオフィルムとは?

- 2.1. 🧬バイオフィルムの定義

- 2.2. 🔬バイオフィルムの構成要素(細菌・細胞外多糖・タンパク質)

- 2.3. 口腔バイオフィルム

- 2.3.1. 🔍 詳細な解説

- 2.3.1.1. ■ 上顎(左右の犬歯付近)

- 2.3.1.2. ■ 下顎前歯部

- 2.3.2. 💡 対処法

- 3. 🧪バイオフィルムの発生メカニズム

- 3.1. 🧫付着→増殖→成熟→拡散の4段階

- 3.2. 🧩なぜバイオフィルムは強固なのか?(抗菌剤への耐性メカニズム)

- 4. 🦷バイオフィルムと歯周病・虫歯の関係

- 4.1. 🦷歯垢(プラーク)=バイオフィルムだった!

- 4.2. 🧼毎日のセルフケアで防げる?(ブラッシング・フロス・マウスウォッシュ)

- 5. 🦠口腔バイオフィルムと歯垢の違い

- 5.1.1. 🦷 ミュータンス菌とプラーク形成のメカニズム

- 5.1.2. 🦷 バイオフィルムの成熟とリスク

- 5.1.3. 🦷 プラークコントロールの重要性

- 6. 🦷歯垢(プラーク)の形成過程

- 6.1. 🦠歯の表面にペリクルが付着する

- 6.1.1. 📜ペリクルの性質と役割

- 6.2. 🧫ペリクルに善玉菌が付着し健全な歯垢を形成

- 6.2.1. 🪥健全な歯垢形成を維持するために

- 7. 🦠口腔バイオフィルムの形成過程

- 7.1. 🧫善玉菌の上に悪玉菌が結合する

- 7.1.1. 📏成熟した歯垢(プラーク)の構造

- 7.2. 🧬口腔バイオフィルムの形成と進展

- 7.2.1. 🦠悪玉菌がバイオフィルムで覆われる

- 7.2.2. 🩸全身への影響:動脈硬化との関係

- 7.3. 🚫市販うがい薬ではバイオフィルム除去は困難

- 7.3.1. 🧴バイオフィルムに対する限界

- 8. 🪨歯石の形成

- 8.1. 🦷歯垢が石灰化して歯石になる

- 8.1.1. 🛡️歯石の性質と問題点

- 8.2. 📍歯石が付きやすい部位

- 8.2.1. 🦷下の前歯の裏側と上の奥歯の外側

- 9. 🔥バイオフィルム対策・除去方法まとめ

- 9.1. 🧹物理的除去(ブラッシング・洗浄・超音波洗浄)

- 9.2. 💊化学的除去(消毒薬・バイオフィルム破壊剤)

- 9.3. 🧪新技術:バイオフィルム阻害剤(例:JBD1)

- 10. 🦷口腔バイオフィルム除去の最新技術:エアフローから3DSセラピーまで

- 10.1. 🧹機械的にバイオフィルムを除去する方法

- 10.2. 🧪化学的に口腔バイオフィルムを除去する方法

- 11. 📝まとめ|バイオフィルム対策は早期発見と予防がカギ!

- 11.1. 🪥日常ケア

- 11.2. 🏥専門的管理

- 12. 江戸川区篠崎で歯の健康を守りたい方へ

- 13. 【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

- 14. 筆者・院長

バイオフィルムをご存じですか?これは、細菌たちが作り出す「ぬるぬるとした膜状の集合体」で、私たちの健康にさまざまな悪影響を及ぼす存在です。

歯垢(プラーク)や歯周病、さらには医療機器の感染トラブルまで、バイオフィルムが関わる問題は意外と身近に潜んでいます。

本記事では、バイオフィルムの正体や発生メカニズム、そして日常生活でできる予防・除去方法まで、わかりやすく解説します。

早期対策のために、まずはバイオフィルムについて正しく知りましょう!

【🎞️41秒】バイオフィルムを甘く見ると危険!虫歯・歯周病・医療感染を防ぐために知っておくべきこと

🦠バイオフィルムとは?

🧬バイオフィルムの定義

バイオフィルムとは、**細菌などの微生物が作り出す「ぬるぬるとした集合体」**のことを指します。

微生物たちは自分たちを守るために、粘着性のある物質を分泌し、まるでバリアのような膜を形成します。このバリアによって、乾燥や抗菌剤、外的刺激から身を守ることができるのです。

バイオフィルムは、私たちの身近なところでも問題を引き起こしています。たとえば、

- 🦷【歯科分野】歯垢(プラーク)=バイオフィルム

- 🏥【医療分野】カテーテルや人工関節の感染リスク

- 🏭【工業分野】配管やタンク内での汚れ・劣化

このように、歯科・医療・工業製品など幅広い分野で、バイオフィルムは無視できない存在となっています。

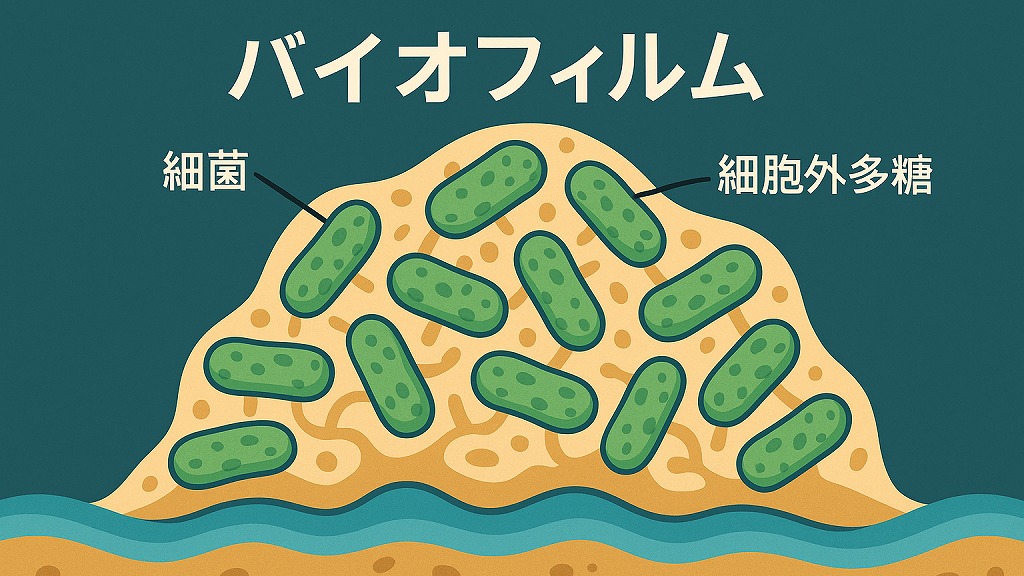

🔬バイオフィルムの構成要素(細菌・細胞外多糖・タンパク質)

バイオフィルムは単なる細菌の集まりではありません。

実は、微生物自身に加えて、次のような成分で構成されています。

- 🦠【細菌・真菌】(例:ミュータンス菌、黄色ブドウ球菌など)

- 🍬【細胞外多糖】(EPS:Exopolysaccharides)

- 🧪【タンパク質・酵素】

- 🧬【DNA片(細胞外DNA)】

これらが絡み合って強固なネットワークを形成し、外部からの攻撃を防ぐ強力なバリアを作り上げます。

そのため、バイオフィルムに覆われた細菌は、通常の抗菌薬や消毒薬に対して非常に強い耐性を示すことが知られています。

口腔バイオフィルム

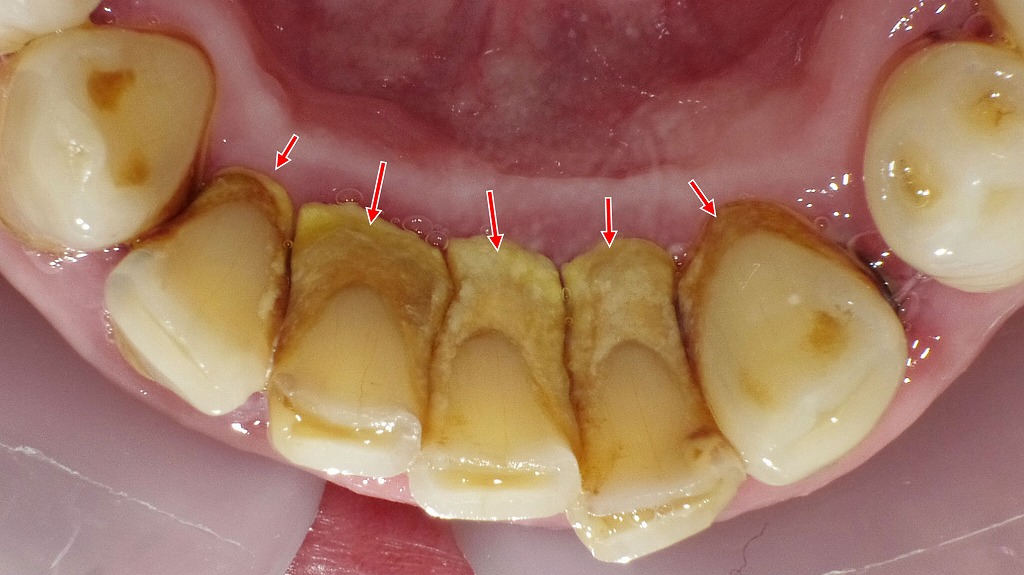

この画像は、歯の表面に「古くなった歯垢(プラーク)」が付着し、バイオフィルムが形成されている状態を示しています。

赤い矢印で示された部分に、黄色〜褐色を帯びた汚れが見られます。これは単なる着色ではなく、長期間除去されなかった歯垢が唾液中のカルシウムやリン酸と結合して硬化し、歯石化し始めているサインです。

🔍 詳細な解説

■ 上顎(左右の犬歯付近)

上の赤矢印部では、歯肉の境目に沿って茶褐色の汚れが見られます。

これは歯肉縁上プラークと呼ばれ、長期間放置されると歯石へと変化し、歯肉炎や歯周病の原因になります。

■ 下顎前歯部

下の矢印部では、歯の根元に厚いプラーク層が形成されています。

この部位は唾液腺の開口部に近く、ミネラル沈着が起こりやすいため、歯石が早期に付着しやすい部位です。歯肉が赤く腫れ気味で、炎症の兆候も見られます。

💡 対処法

- 毎日の正しいブラッシングとフロスによるプラーク除去

- **定期的な歯科クリーニング(3〜6ヶ月ごと)**で歯石とバイオフィルムを除去

- 着色が強い場合は、エアフローやスケーリングによるプロケアが効果的です

🧪バイオフィルムの発生メカニズム

🧫付着→増殖→成熟→拡散の4段階

バイオフィルムは、次の4つのステップを経て形成されます。

1️⃣ 【付着】

微生物が、歯の表面や医療器具、配管などに一時的にくっつきます。

この段階では、まだ簡単に取り除くことができます。

2️⃣ 【増殖】

付着した微生物が、周囲に**細胞外多糖(EPS)**を分泌しながら増殖し、徐々に集合体を形成します。

この時点で、徐々に「ぬるぬる」した状態になり始めます。

3️⃣ 【成熟】

バイオフィルムが厚みを増し、内部に微生物の複雑なネットワーク(チャネル構造)が発達します。

この成熟した状態では、内部の細菌たちは外部からの攻撃を防ぎながら、効率よく栄養を交換できるようになります。

4️⃣ 【拡散】

成熟したバイオフィルムから、細菌が離脱し、新たな場所に移動して新しいバイオフィルムを形成します。

これにより、感染や汚染がどんどん広がっていきます。

👉 この4段階を知ることで、初期の付着段階で除去することの重要性がよくわかりますね。

🧩なぜバイオフィルムは強固なのか?(抗菌剤への耐性メカニズム)

バイオフィルムは、通常の細菌単体に比べて100~1,000倍も抗菌剤に強いといわれています。

その理由は、以下のような複数の耐性メカニズムが組み合わさっているためです。

- 🛡️ 【物理的バリア効果】

細胞外多糖(EPS)が、抗菌剤や消毒液の侵入をブロックします。 - ⏳ 【拡散の遅延】

内部まで薬剤が届くのに時間がかかるため、効果が弱まります。 - 😴 【休眠細胞(パーシスター細胞)】

バイオフィルム内部では、あえて代謝を落として薬剤の攻撃を受けにくくする**「休眠細胞」**が存在します。 - 🔄 【遺伝子変異・耐性獲得】

細菌同士が**情報交換(遺伝子水平伝播)**を行い、耐性を強めることもあります。

これらの防御機構により、バイオフィルムは非常に手ごわい存在となり、

日常的な清掃や治療だけでは完全除去が難しいケースも少なくありません。

🦷バイオフィルムと歯周病・虫歯の関係

🦷歯垢(プラーク)=バイオフィルムだった!

実は、私たちがよく耳にする**「歯垢(プラーク)」は、バイオフィルムそのもの**です。

食後の口の中では、歯の表面に細菌が付着し、数時間から数日かけてバイオフィルムを形成します。

このプラークは、単なる食べかすの汚れではありません。

- 🦠虫歯菌(ミュータンス菌)

- 🦠歯周病菌(ポルフィロモナス・ジンジバリスなど)

こうした病原性の高い細菌が、細胞外多糖で守られた状態になっているため、

簡単なうがいや水洗いでは落ちにくいのが特徴です。

放置すると、次のような深刻なトラブルへと進行します。

- 🦷虫歯(う蝕)の原因

- 🦷歯周病(歯ぐきの炎症、歯槽骨の破壊)

🧼毎日のセルフケアで防げる?(ブラッシング・フロス・マウスウォッシュ)

バイオフィルム=歯垢を防ぐカギは、毎日の丁寧なセルフケアにあります。

具体的には、次の方法が効果的です。

🪥【ブラッシング】

- 1日2回以上、歯と歯ぐきの境目を意識してやさしく磨きましょう。

- 電動歯ブラシを活用すると、プラーク除去率が向上するという報告もあります。

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

🧵【デンタルフロス・歯間ブラシ】

- 歯と歯の間(隣接面)は、歯ブラシだけでは磨き残しが多くなります。

- デンタルフロスや歯間ブラシを併用して、隠れたバイオフィルムも取り除きましょう。

🧴【マウスウォッシュ(洗口液)】

- 抗菌成分入りのマウスウォッシュを使えば、ブラッシング後のバイオフィルム形成を抑える効果が期待できます。

- ただし、マウスウォッシュだけで完全除去できるわけではないため、ブラッシングとの併用が基本です。

👉 こうしたケアを毎日コツコツと続けることが、

バイオフィルムによる歯周病・虫歯リスクを最小限に抑える最大の武器になります。

🦠口腔バイオフィルムと歯垢の違い

🦷 新しい歯垢(プラーク)の特徴

子供の前歯に付着した新しい歯垢は、2〜3日歯磨きをしないだけで白っぽく形成される

特に歯と歯茎の境目に多く認められる

放置すると周囲が酸性化し、虫歯の原因になる

🦷 古い歯垢と口腔バイオフィルムの形成

大臼歯の金属冠にべったり付着した古い歯垢は、長期間ブラッシングができていない証拠

歯垢が成熟してバイオフィルムになると、毒性が強くなる

金属冠自体は虫歯にならないが、隣接する天然歯には虫歯が発生しやすい

🦷 ミュータンス菌とプラーク形成のメカニズム

- ミュータンス菌はエナメル質に強く付着し、砂糖から不溶性グルカンを生成

- 不溶性グルカンを足がかりに他の細菌も付着し、柔らかく白っぽいプラークを形成する

🦷 バイオフィルムの成熟とリスク

- 歯磨き不足や免疫力低下により、プラークは成熟してバイオフィルムに

- 歯周ポケット内ではP.g菌(歯周病菌)、エナメル質表面ではミュータンス菌やラクトバチラス菌が増殖し、毒性が増す

🦷 プラークコントロールの重要性

適切なプラークコントロールが口腔内の健康維持に不可欠

放置したデンタルプラークは、虫歯・歯周病・口臭の原因に

🦷歯垢(プラーク)の形成過程

🦠歯の表面にペリクルが付着する

- エナメル質の表面に、唾液由来の**ペリクル(獲得皮膜)**が形成されます。

- ペリクルは、糖たんぱく質(アミラーゼ、リゾチーム、IgAなど)で構成され、厚さは0.1~1μm前後の薄い膜です。

📜ペリクルの性質と役割

- ペリクル自体には微生物は含まれません。

- 粘性が高いため、細菌や食べカスを吸着しやすい性質を持っています。

- 歯磨きで除去しても、数分で再付着してしまいます。

- ペリクルとバイオフィルムは別物であり、根本的に異なります。

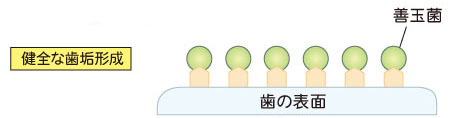

🧫ペリクルに善玉菌が付着し健全な歯垢を形成

- ペリクルには、唾液成分に親和性のある善玉菌(例:S.sanguinis、S.salivarius、S.oralis、S.mitis、S.gordonii、乳酸菌など)が付着します。

- 善玉菌がコロニーを作り、増殖して**健全な歯垢(プラーク)**を形成します。

🪥健全な歯垢形成を維持するために

- この初期段階で適切に歯磨き・クリーニングを行えば、歯周病菌など悪玉菌(後期付着菌)の定着を防ぐことができます。

- 健康な口腔内環境を維持するためには、約3ヶ月ごとの歯科医院でのクリーニングが推奨されます。

🦠口腔バイオフィルムの形成過程

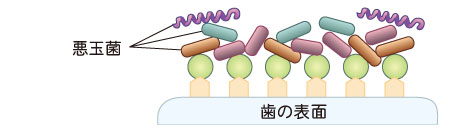

🧫善玉菌の上に悪玉菌が結合する

- エナメル質表面に付着した**初期定着菌群(善玉菌)**の上に、

**歯周病菌などの後期定着菌群(悪玉菌)**が結合し始めます。 - この過程で、バイオフィルムが形成される準備が整います。

📏成熟した歯垢(プラーク)の構造

- 成熟した歯垢は、厚み3~200μm程度に成長します。

- 成分構成は、**細菌が約70%・菌体間基質が約30%**です。

🧬口腔バイオフィルムの形成と進展

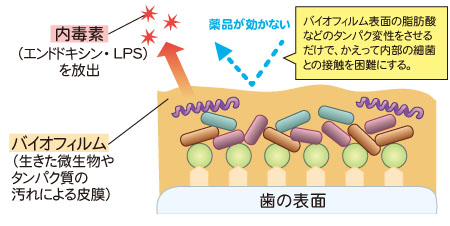

🦠悪玉菌がバイオフィルムで覆われる

- バイオフィルム内部は、

- 悪玉菌(グラム陰性桿菌)

- 内毒素(LPS:リポ多糖)

で満たされます。

- 毒性が強化され、口腔内へ有害物質が放出されます。

🩸全身への影響:動脈硬化との関係

- 歯周ポケット内部のバイオフィルムでは、

LPSや細菌が血管を介して動脈内に侵入します。 - 結果として、動脈の内皮細胞を攻撃し、動脈硬化やアテローム性プラークの形成に関与することが知られています。

🚫市販うがい薬ではバイオフィルム除去は困難

🧴バイオフィルムに対する限界

- 市販のうがい薬では、

バイオフィルム表面の脂肪酸やタンパク質を変性させるだけにとどまります。 - かえって、内部の細菌との接触が困難になり、除去効果が期待できません。

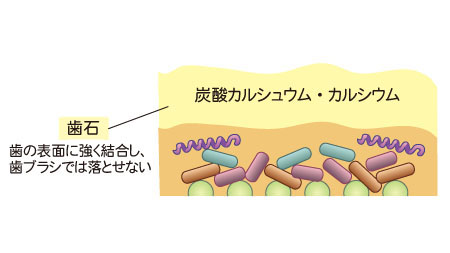

🪨歯石の形成

🦷歯垢が石灰化して歯石になる

- 磨き残しのある場所には、**大量のプラーク(古い歯垢)**が溜まります。

- そこに唾液中のカルシウムやリン酸が取り込まれ、石灰化が始まります。

- 石灰化が進むことで、歯垢は次第に歯石へと変化していきます。

🛡️歯石の性質と問題点

- 時間が経つと、歯石はさらに石灰化が進み、固さを増していきます。

- 歯石は歯面や歯根に強固に付着し、歯ブラシでは除去できない状態になります。

- このため、歯垢(プラーク)と歯石は根本的に異なるものと考える必要があります。

📍歯石が付きやすい部位

🦷下の前歯の裏側と上の奥歯の外側

- 歯石が特に多く付きやすいのは、

下の前歯の裏側と上の奥歯の外側です。 - これらの部位は、

- 大唾液腺(舌下腺・耳下腺など)が開口する場所にあたるため、

- 常に大量のカルシウムやリン酸が供給されやすい環境にあります。

🔥バイオフィルム対策・除去方法まとめ

🧹物理的除去(ブラッシング・洗浄・超音波洗浄)

バイオフィルム対策の基本は、まず物理的に取り除くことです。

手作業でこすり取る方法が、最も確実な除去手段とされています。

🪥【ブラッシング】

- 毎日の歯磨きで、初期段階のバイオフィルムを物理的に破壊することができます。

- 歯と歯ぐきの境目、歯の裏側など、細かい部分まで丁寧に磨きましょう。

🚿【洗浄】

- 医療現場や工業分野では、高圧洗浄やブラシ洗浄が効果的です。

- ただし成熟したバイオフィルムは強固なため、完全に除去するのは難しい場合もあります。

🧹【超音波洗浄】

- 超音波による微細な振動を使って、微生物の結合力を破壊する方法です。

- 歯科医院では、スケーラー(超音波機器)による歯石・バイオフィルム除去が一般的に行われています。

💊化学的除去(消毒薬・バイオフィルム破壊剤)

物理的除去だけで取りきれない場合は、化学的な手段を組み合わせるのが効果的です。

🧴【消毒薬】

- クロルヘキシジン、ポピドンヨードなどの抗菌剤が代表的です。

- ただし、バイオフィルムに対しては浸透性が限られるため、濃度や接触時間が重要になります。

🧪【バイオフィルム破壊剤】

- 細胞外多糖(EPS)を分解する酵素入り製剤(例:デキストラナーゼ、ムタナーゼ)などが注目されています。

- これにより、バリア機能を壊してから細菌を攻撃するアプローチが可能になります。

🧪新技術:バイオフィルム阻害剤(例:JBD1)

近年、バイオフィルム自体を作らせないための阻害技術も急速に進化しています。

🧬【JBD1(東京大学で発見された化合物)】

- 黄色ブドウ球菌などが形成するバイオフィルムを初期段階で阻止する作用を持つ新しい分子です。

- これにより、抗菌剤と併用することで、治療効果の向上が期待されています。

🧬【その他のアプローチ】

- ナノ粒子を用いたバイオフィルム破壊

- 自然由来の抗バイオフィルム成分(ポリフェノール、抗菌ペプチドなど)

- メタボローム解析による新薬ターゲット探索

こうした新技術の進歩により、従来の除去困難なバイオフィルムへの対策が大きく進化しつつあります。

🦷口腔バイオフィルム除去の最新技術:エアフローから3DSセラピーまで

🧹機械的にバイオフィルムを除去する方法

🌀エアフロー

アミノ酸の一種であるグリシンを主成分とした微粒子を歯面に吹き付けてミュータンス菌を除去します。

🔵ポケットディプラーキング

歯周ポケット内のバイオフィルムを超音波スケーラーなどで破壊し、除去することをポケットディプラーキングといます。

🧪化学的に口腔バイオフィルムを除去する方法

🛡️次亜塩素酸水

次亜塩素酸水のポイックウォーターでうがいすることで口腔バイオフィルムの破壊を行った後、バイオフィルム内部の細菌を殺菌します。

🧪3DSセラピー

クロルヘキシジン(0.2%)配合ジェルをリテナーに注入し、ミュータンス菌や歯周病菌を殺菌します。

📝まとめ|バイオフィルム対策は早期発見と予防がカギ!

バイオフィルムは、目に見えないうちに形成され、細菌たちを守る頑丈なバリアとなります。

一度成熟すると、薬剤や洗浄だけでは除去が難しく、虫歯や歯周病、医療機器感染など深刻な問題を引き起こす原因となります。

このため、バイオフィルム対策で最も重要なのは、**「早期発見」と「予防」**です。

🪥日常ケア

- 正しいブラッシング

- デンタルフロスや歯間ブラシの活用

- 抗菌成分入りマウスウォッシュの使用

これらを毎日の習慣にすることで、初期のバイオフィルム形成を抑えることができます。

🏥専門的管理

- 定期的な歯科検診・クリーニング

- 必要に応じた超音波スケーリングやプロフェッショナルケア

- 医療機器や製品の適切な洗浄・管理

専門家によるメンテナンスと組み合わせることで、目に見えないバイオフィルムまでしっかりコントロールすることが可能になります。

バイオフィルムに対しては、

👉 「気づいたときには手遅れ」にならないよう、日々のケアと定期チェックを徹底すること

👉 そして、最新の除去技術や予防法も積極的に取り入れること

これが、健康を守るための最良のアプローチです!

江戸川区篠崎で歯の健康を守りたい方へ

「バイオフィルム」という言葉をご存じですか?

これは、歯の表面にできる細菌のバリアで、虫歯や歯周病の大きな原因になります。

一度バイオフィルムが形成されると、通常の歯磨きやうがいだけでは取り除くことが難しく、

放置すると歯ぐきの腫れや出血、最終的には歯を失うリスクも高まってしまいます。

当院では、バイオフィルムの段階から早期発見・除去に力を入れ、

患者さま一人ひとりに合わせた丁寧なクリーニング・予防ケアをご提供しています。

「最近、歯ぐきが気になる」「しっかりケアしたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎の皆さまのお口の健康を、全力でサポートいたします!

【動画】ステイン着色汚れをクリーニングするエアフロー

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。