- 1. 【🎥 41秒】「歯の麻酔が怖い」あなたへ|痛くない浸潤麻酔のすべてを解説

- 2. 🟦浸潤麻酔の基礎知識

- 2.1. 🧪浸潤麻酔とは?その定義と作用機序

- 2.2. 🧠浸潤麻酔と下顎孔伝達麻酔の違いとは?

- 2.2.1. 💉注射器の形状に違いがある

- 2.2.2. 📍針先の進め方と位置取りが異なる

- 2.2.3. 🚨血管への誤注入を避けるための確認動作

- 2.3. 💉局所麻酔薬の種類と効果持続時間

- 3. 🟩どんな場面で使われる?浸潤麻酔の適応症例

- 3.1. 🦷虫歯治療や歯石除去での活用

- 3.2. 🦴インプラントや外科処置時の応用

- 3.3. 👩⚕️小児や高齢者への使用上の注意点

- 4. 🟨痛くない浸潤麻酔のコツとは?

- 4.1. 💡痛点を避ける注射部位の選定

- 4.2. 🧊表面麻酔や極細針の活用

- 4.3. ⏳注入速度と体温への配慮

- 5. 🟧患者目線で考える|安心して受けるために

- 5.1. 💬「麻酔は怖い」という声にどう向き合うか?

- 5.2. 📋治療前の丁寧な説明が安心感につながる

- 5.3. 🙋♂️副作用やアレルギーのリスクとその対策

- 6. 🟪浸潤麻酔の失敗例とその対処法

- 6.1. 🧭麻酔が効かない原因は?

- 6.2. 🔄追加麻酔や伝達麻酔への切り替え

- 6.3. 📝トラブルを防ぐための術前チェックリスト

- 7. ⬛浸潤麻酔の最新知見と今後の展望

- 7.1. 🧬低アレルギー性麻酔薬の研究

- 7.2. 🎓AI・ロボティック注射の未来

- 7.3. 🏥看護・衛生士との連携が鍵に

- 8. 🟫まとめ|浸潤麻酔は「技術」と「信頼」が決め手

- 8.1. 👨⚕️熟練した技術が安心と信頼を生む

- 8.2. 💖患者とのコミュニケーションを大切に

- 9. 江戸川区篠崎で「痛くない歯科治療」をお探しの方へ

- 10. 【動画】表面麻酔と針なし注射器シリジェット

- 11. 筆者・院長

「歯の治療で麻酔をされるのが一番怖い……」そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、歯科治療で多く使われている**「浸潤麻酔」**には、痛みを抑え、安心して治療を受けられる工夫がたくさんあります。

この記事では、浸潤麻酔の仕組みや効果、副作用、麻酔が効かないときの対処法までを、歯科医の視点からわかりやすく解説します。

さらに、痛くない麻酔の最新技術や、患者さんが安心できる医院選びのポイントもご紹介。

「怖い」「効かない」「よくわからない」――そんなお悩みを、この記事で一緒に解消していきましょう!

【🎥 41秒】「歯の麻酔が怖い」あなたへ|痛くない浸潤麻酔のすべてを解説

🟦浸潤麻酔の基礎知識

🧪浸潤麻酔とは?その定義と作用機序

浸潤麻酔とは、歯科や小外科手術でよく使われる局所麻酔法の一つで、治療部位の近くに麻酔薬を注射することで、神経の伝達を一時的に遮断し、痛みを感じなくさせる方法です。麻酔薬は歯や歯茎の周囲組織に「浸潤」し、神経の末端に作用して痛みの感覚をブロックします。

局所に直接作用するため、効果が早く現れ、治療部位が限局されている場合に非常に有効です。虫歯治療や歯のクリーニング、軽度の外科処置などで広く使われています。

🧠浸潤麻酔と下顎孔伝達麻酔の違いとは?

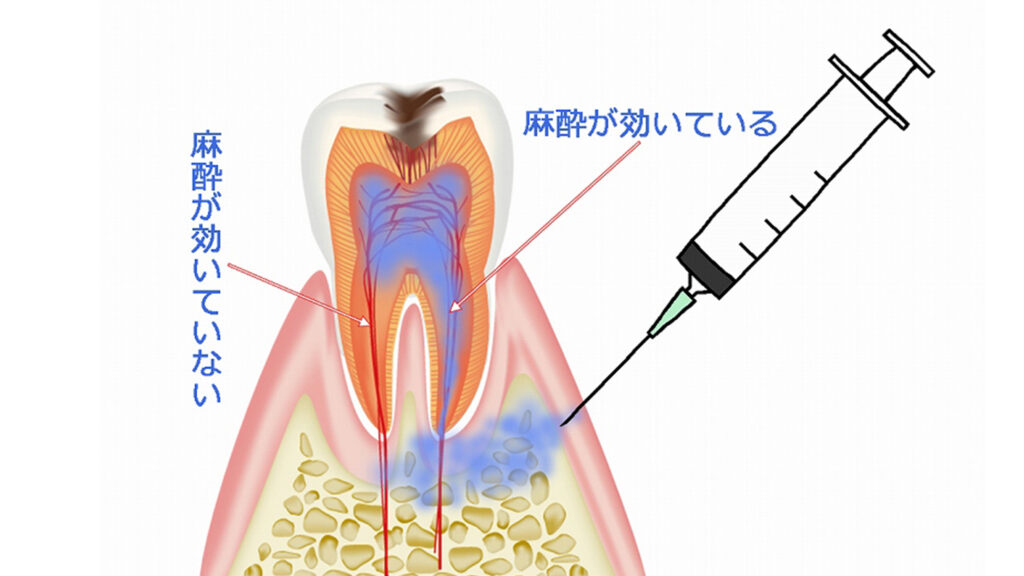

同じ局所麻酔でも、「伝達麻酔」は神経の幹(太い神経)をブロックする方法で、広範囲の麻酔が必要な場合に使用されます。たとえば、下顎の奥歯の治療では伝達麻酔が用いられることがあります。

一方、浸潤麻酔は局所的な範囲に麻酔をかけるもので、麻酔効果は狭い代わりに、注射のリスクも比較的低いのが特徴です。

| 項目 | 浸潤麻酔 | 伝達麻酔 |

|---|---|---|

| 効果範囲 | 局所 | 広範囲 |

| 注射の難易度 | 低め | 高め |

| 使用場面 | 前歯、浅い治療 | 奥歯、深い治療 |

| リスク | 低い | やや高い(神経損傷の可能性など) |

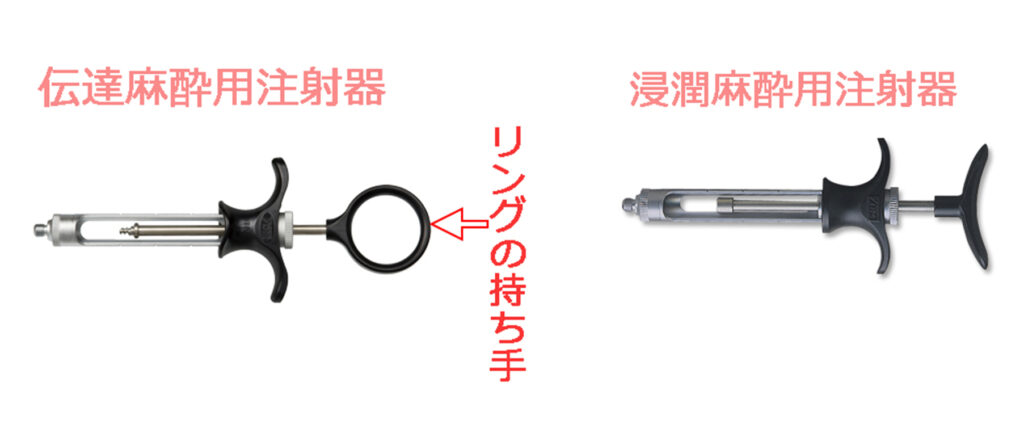

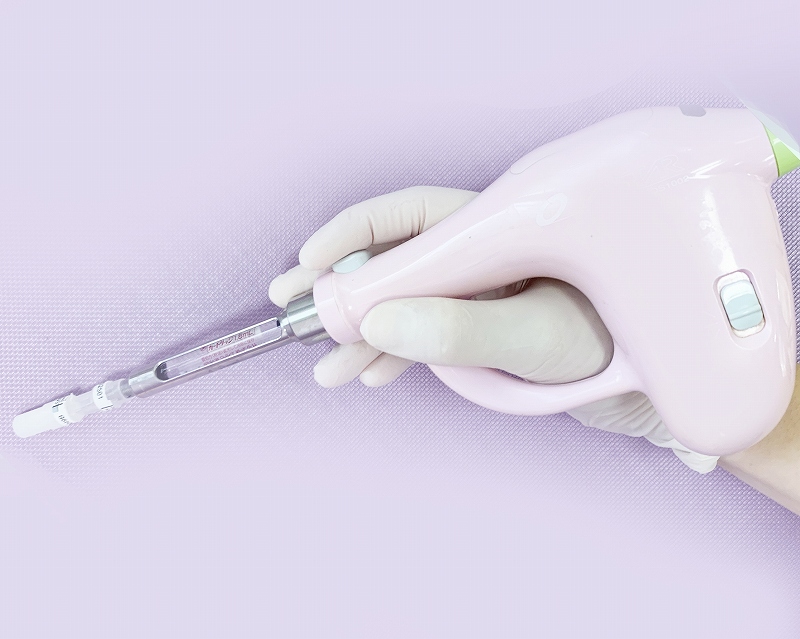

💉注射器の形状に違いがある

- 浸潤麻酔では一般的なシリンジ型注射器を使用

- 下顎孔伝達麻酔ではリング状の取っ手が付いた専用注射器を使用

- このリングは吸引操作をしやすくするための構造

📍針先の進め方と位置取りが異なる

- 浸潤麻酔は治療部位の周囲に注射するが

- 下顎孔伝達麻酔は下顎孔(神経の入り口)をめがけて注射針を進める操作が必要

🚨血管への誤注入を避けるための確認動作

- 下顎孔周囲には太い血管が走っているためリスクがある

- 安全のために注射前に1度吸引して血管内ではないことを確認

- 吸引時に血液が戻った場合は注射位置をやり直す必要がある

💉局所麻酔薬の種類と効果持続時間

浸潤麻酔に使われる代表的な局所麻酔薬には、以下のようなものがあります:

- リドカイン(キシロカイン):最も一般的。作用発現が早く、持続時間は約1〜2時間。

- メピバカイン(スキャンドネスト):血管収縮薬なしで使用されることが多く、循環器疾患のある方にも比較的安全。

- アーティカイン(セプトカイン):浸透性が高く、骨の中まで麻酔効果が届きやすい。奥歯の麻酔にも効果的。

また、これらには**血管収縮剤(エピネフリンなど)**が併用されることがあり、出血を抑える効果や、麻酔の効果を長持ちさせるメリットがあります。

麻酔薬の選択は、治療の内容や患者さんの全身状態(心疾患・高血圧・妊娠など)に応じて慎重に行われます。

🟩どんな場面で使われる?浸潤麻酔の適応症例

🦷虫歯治療や歯石除去での活用

浸潤麻酔は、虫歯の治療や歯石除去などの比較的軽度な処置で最も多く使用される麻酔法です。特に歯の表面や歯ぐきの近くを処置する際、ピンポイントに麻酔が効くため、患者さんの負担を最小限に抑えることができます。

- 初期〜中等度の虫歯治療

- 歯周ポケットの清掃(スケーリング)

- 詰め物・被せ物の処置前の麻酔

麻酔の効果が速く現れ、治療後の回復も早いのがメリットです。歯科医院で最も一般的に使われる麻酔法といえるでしょう。

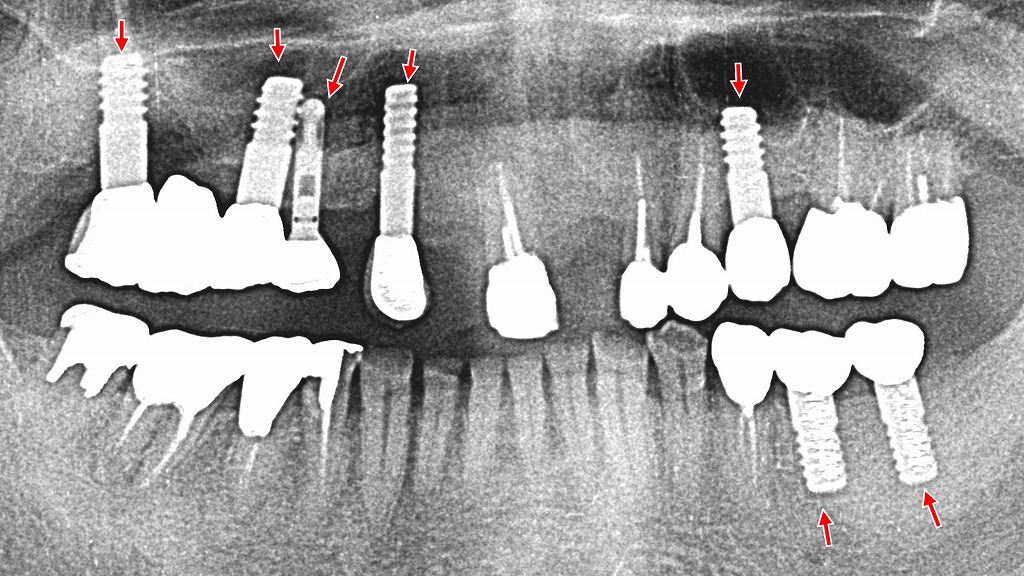

🦴インプラントや外科処置時の応用

浸潤麻酔は、インプラント埋入や軽度の外科処置(小手術)にも活用されます。特に顎の骨に近い部位や粘膜切開を伴う処置において、骨膜や周囲組織に対してしっかりと浸潤させることで、痛みをコントロールできます。

例:

- インプラント手術

- 歯根端切除術

- 歯ぐきの切除や形成(歯周外科)

- 小帯切除術

ただし、広範囲の麻酔が必要な場合は、伝達麻酔が必要となることもあります。

👩⚕️小児や高齢者への使用上の注意点

浸潤麻酔は、年齢や体調に応じた配慮が特に重要です。

👶 小児の場合

- 歯や骨が未発達なため、麻酔薬が想定以上に広がりやすい傾向があります。

- 使用量には特に注意が必要で、体重に応じた厳密な投与量管理が求められます。

- 恐怖心が強い場合には、表面麻酔や声かけによる心理的配慮も大切です。

👵 高齢者の場合

- 心疾患や高血圧、糖尿病などの全身疾患を抱えていることが多く、使用する麻酔薬や血管収縮剤の選定に注意が必要です。

- 肝臓や腎臓の代謝機能が低下しているケースもあるため、麻酔薬の種類や量を調整します。

どちらの場合も、事前の問診・既往歴の確認が安全な麻酔管理に欠かせません。

🟨痛くない浸潤麻酔のコツとは?

💡痛点を避ける注射部位の選定

浸潤麻酔を「痛くないように打つ」ための第一歩は、痛点を避けた注射部位の選定です。口腔内には痛みを感じやすい部位(血管・神経が集中しているところ)と、比較的痛みを感じにくい粘膜や移行部があります。

例えば、

- 上顎前歯部は麻酔が効きやすく、注射もしやすい

- 下顎臼歯部は骨が硬く、麻酔が浸透しにくいため技術が必要

これらを正しく見極め、できるだけ刺激を少なく済ませる位置から麻酔を始めることが、痛み軽減のカギとなります。

🧊表面麻酔や極細針の活用

注射の前に行う「表面麻酔」は、針が刺さる瞬間のチクッとした痛みを和らげるための重要なステップです。ジェル状やスプレー式の麻酔剤を粘膜に塗布し、約30秒〜1分待つことで効果が出ます。

さらに、針の無い注射器シリジェットや注射針の太さも痛みの感じ方に大きく関係します。現在では、

- 33G(ゲージ)などの極細針

- 電動注射器による一定速度での注入

などが広く使用されており、「いつの間にか終わっていた」と感じる方も増えています。

⏳注入速度と体温への配慮

麻酔薬を一気に注入すると、組織が急激に膨らんで痛みを感じやすくなります。そのため、「ゆっくり・一定の速度」で薬液を注入することが大切です。特に下記の工夫が有効です:

- ⏱ 注入速度を1分以上かけてゆっくりに

- 🌡 麻酔薬をあらかじめ体温に近づけておく(冷たい薬液は痛みを誘発しやすいため)

これらを実践することで、患者さんの「麻酔が怖い」という気持ちを和らげることができ、歯科治療への安心感にもつながります。

電動注射器

麻酔液の注入速度及び注入圧を自動でコントロールするものです。電動注射器を使っても痛みを取ることはあまり期待出来ません。

下顎大臼歯の歯根膜注射の時に力の無い女性ドクターにとってはありがたい武器になっています。

カートリッジウォーマー

体温に近い37℃に麻酔液の入ったカートリッジを温めます。

薬液を歯肉内に注入する時の痛みを和らげる効果があると言われています。

細い注射針

歯肉に分布している痛点(痛みを感じる神経の末端、痛覚)は、一平方センチに100から200個あります。

この痛点に針先が当たると痛みを感じます。その為、できるだけ細い針が有利です。歯科では33Gというのが最も細い針です。

🟧患者目線で考える|安心して受けるために

💬「麻酔は怖い」という声にどう向き合うか?

「歯医者=痛い」というイメージを持っている方は多く、とりわけ麻酔に対する不安や恐怖心は非常に根強いものです。

中には「注射が怖くて歯医者に行けない」「以前の経験がトラウマになっている」という声も少なくありません。

こうした気持ちに寄り添うには、患者さんの不安を正面から受け止め、共感する姿勢が第一です。

「怖いと思って当然です」と肯定したうえで、“できるだけ痛みの少ない方法がある”ことを丁寧に説明することが、信頼関係の第一歩となります。

📋治療前の丁寧な説明が安心感につながる

麻酔を行う前に、次のようなポイントをしっかり説明することで、患者さんの安心感は大きく高まります。

- 使用する麻酔薬の種類

- 麻酔が効くまでの時間と持続時間

- 注射時に感じる可能性のある感覚

- 治療後の注意点(しびれの持続や、食事のタイミングなど)

「何をされるのかわからない状態」が、痛み以上に恐怖を感じさせる原因になります。

事前にしっかり情報提供を行い、質問や不安にも丁寧に答えることで、患者さん自身が“納得して治療に臨める”状態をつくることが重要です。

🙋♂️副作用やアレルギーのリスクとその対策

麻酔に対する副作用はまれですが、まったくゼロではありません。主な注意点は以下のとおりです。

- ❗一時的な動悸やめまい(血管収縮薬による)

- ❗局所の腫れやしびれの長引き

- ❗アレルギー反応(極めてまれですが、過去のアレルギー歴は要確認)

そのため、初診時や治療前には必ず、

- 既往歴(特に心疾患・高血圧・アレルギー歴)

- 現在服用している薬

- 妊娠の可能性の有無

などをしっかり確認することが、安全な麻酔管理につながります。

また、万が一の事態に備えて、酸素や救急セット、モニタリング機器を完備している医院を選ぶことも安心材料になります。

🟪浸潤麻酔の失敗例とその対処法

🧭麻酔が効かない原因は?

まれに「麻酔が効かない」「しびれが不十分で痛みを感じる」というケースがあります。

その主な原因には以下のようなものが考えられます:

- 感染や炎症が強い場合:組織が酸性に傾き、麻酔薬の効果が弱まる

- 骨が硬く、薬液の浸透が不十分:特に下顎臼歯部に多い

- 解剖学的な個人差:神経の走行や骨の厚さが一般と異なる

- 精神的な緊張や恐怖感:痛みに敏感になっていることも

これらを理解し、「麻酔が効かないのは失敗ではなく、対応次第で改善できる」ことを伝えることが大切です。

🔄追加麻酔や伝達麻酔への切り替え

浸潤麻酔が十分に効かない場合には、以下のような対応策があります:

- 💉追加で少量の麻酔薬を注入し、効果を強化

- 🔀伝達麻酔(神経幹ブロック)に切り替えることで、広範囲に確実な麻酔をかける

- ❄️表面麻酔や冷却などの補助的処置を組み合わせ、注射時の痛み軽減を図る

特に下顎の奥歯に対しては、最初から伝達麻酔を検討するケースも多くあります。

「痛みが出たらどうしよう…」と不安を感じたまま治療を受けさせるのではなく、柔軟に麻酔法を調整する姿勢が信頼につながります。

📝トラブルを防ぐための術前チェックリスト

浸潤麻酔のトラブルを未然に防ぐためには、術前の準備と確認が重要です。以下はそのチェックリストです:

✅ 既往歴・持病の確認(心臓病、喘息、アレルギーなど)

✅ 過去に麻酔で気分が悪くなった経験があるか

✅ 現在の服薬状況(降圧薬、抗凝固薬など)

✅ 妊娠・授乳中の有無

✅ 治療への不安の度合い(緊張・パニック障害の既往など)

✅ 麻酔前の飲食・睡眠状態の確認

これらをあらかじめヒアリング・記録しておくことで、麻酔が効きにくいリスクや合併症の可能性を減らすことができます。

⬛浸潤麻酔の最新知見と今後の展望

🧬低アレルギー性麻酔薬の研究

近年、麻酔薬によるアレルギー反応を極力避けるための研究が進んでいます。特に、リドカインやアーティカインなどのアミド型麻酔薬に対する過敏症は稀ではありますが、より安全な選択肢の開発が進められています。

- エピネフリン無配合タイプの開発・普及

- アレルゲン分子の分解・除去技術

- 個別アレルギー検査の導入(プレテスト、パッチテスト)

今後は「安全性が高く、持続時間も調整可能な新しい麻酔薬」の登場が期待され、高齢者や持病のある患者にも、より安心な治療環境が整うでしょう。

🎓AI・ロボティック注射の未来

歯科業界にもAIやロボティクスの波が押し寄せており、麻酔分野も例外ではありません。現在注目されている技術には以下のようなものがあります:

- 🤖ロボティック麻酔注射器:コンピュータ制御で注入速度を一定に保ち、痛みを最小限に

- 📊AIによる注射部位の自動判定:画像解析や過去データに基づく最適な刺入位置の提案

- 🧠VR・AR技術による患者のリラックス誘導:不安軽減に貢献

今後は**“無痛注射の完全自動化”という未来も現実になるかもしれません**。患者さんへの説明としても、「最新技術で痛みを和らげる取り組みを行っている」と伝えることは、医院の信頼感アップにもつながります。

🏥看護・衛生士との連携が鍵に

浸潤麻酔の安全な実施には、歯科医師だけでなく歯科衛生士・看護師とのチーム医療が不可欠です。

- ✍️ 術前問診・バイタルチェックを衛生士が丁寧に実施

- 📣 麻酔中の患者観察や声かけを行い、不安を軽減

- 📋 医師の処置後、経過観察や説明を分担して対応

近年は、歯科衛生士による「周術期ケア」や「患者教育」が浸潤麻酔の成功率向上に大きく寄与しているとの報告もあります。

また、チームでの連携がスムーズであるほど、患者満足度や安全性は高まるため、医院全体の信頼性向上にも直結します。

🟫まとめ|浸潤麻酔は「技術」と「信頼」が決め手

👨⚕️熟練した技術が安心と信頼を生む

浸潤麻酔は、ただ薬剤を注入すればよいというものではありません。

「どこに」「どのくらい」「どのタイミングで」注射するかといった判断力と技術力が、患者さんの快適さを大きく左右します。

経験豊富な歯科医師ほど、患者の表情や反応から不安や痛みの兆候を読み取り、必要最小限の刺激で最大限の効果を引き出すことができます。

だからこそ、技術の研鑽と最新情報のアップデートを怠らない姿勢が、安心できる歯科治療を支えています。

💖患者とのコミュニケーションを大切に

技術と同じくらい大切なのが、患者さんとの信頼関係です。

「大丈夫ですよ」「すぐに終わりますからね」——そんな優しい一言が、麻酔や治療に対する不安を大きく和らげてくれることがあります。

- 丁寧な説明で納得してもらう

- 小さな不安も拾い上げる

- 常に“患者目線”で対応する

これらの積み重ねが、患者さんにとって**「またこの歯医者さんにお願いしたい」と思える安心感**につながります。

✨浸潤麻酔は、単なるテクニックではなく、患者さんの安心をつくるための“信頼の手段”です。

歯科医療における「痛み」への不安をやわらげることで、もっと前向きに、もっと快適に治療を受けてもらえる未来を、共につくっていきましょう。

江戸川区篠崎で「痛くない歯科治療」をお探しの方へ

当院では、患者様が快適な治療を受けれれるよう痛みを極力抑えた歯科治療を心がけております。「ぜんぜん痛くなかった、こんなに痛みの少ない治療なら早く来ればよかった」というご意見を頂くことも多く、大変ご好評をいただいております。

江戸川区篠崎にて、痛みに最大限配慮した快適な治療をご希望の方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。

【動画】表面麻酔と針なし注射器シリジェット

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。