- 1. 【🎥41秒】粘液嚢胞ってなに?子どもから大人まで注意したい口の水ぶくれ

- 2. 🔍 粘液嚢胞ってなに?

- 2.1. 🧪 粘液嚢胞の定義と読み方(ねんえきのうほう)

- 2.2. 💧 よくある症状「唇のぷっくり水ぶくれ」

- 2.3. 👄 できやすい場所(唇、舌の裏、頬の内側)

- 2.4. 🐸舌の裏がぷくっと腫れる「ガマ腫(ラヌーラ)」とは?

- 3. 🧬 なぜできる?粘液嚢胞の原因

- 3.1. 🩹 唾液腺の損傷による唾液の漏出

- 3.2. 🗣️ かみ癖や外傷が引き金になる理由

- 3.3. 👶 子どもに多い理由とその背景

- 4. 🩺 診断と自己チェック方法

- 4.1. 🪞 水ぶくれの特徴からわかるチェックポイント

- 4.2. 👄粘液嚢胞の見た目

- 4.3. 🦠 粘液嚢胞と混同されやすい疾患一覧

- 5. ⚖️ 放置しても大丈夫?粘液嚢胞のリスク

- 5.1. ⏳ 自然治癒はする?しない?

- 5.2. 🔁 何度も再発するのはなぜ?

- 5.3. 🚫 自分で潰すのは危険!

- 6. 🧑⚕️ 治療法と費用の目安

- 6.1. 🔪 摘出術とは?手術の流れと痛み

- 6.2. ✂️🔪粘液嚢胞全摘出手術の流れ

- 6.3. 💸 治療費はどのくらい?保険適用は?

- 6.4. 💳粘液嚢胞摘出手術の保険点数

- 6.4.1. 保険診療

- 6.5. 💰民間保険で手術給付金は?

- 6.6. 🗓️ 術後のダウンタイムと注意点

- 7. 👶 子どもの粘液嚢胞に注意

- 7.1. 🧒 学校や園での対応ポイント

- 7.2. 🛌 全身麻酔が必要なケースとは?

- 8. 🛡️ 再発を防ぐ!予防法と生活習慣

- 8.1. 🍽️ 食事中のかみ癖に注意しよう

- 8.2. 🪥 口腔内ケアで再発予防

- 8.3. 🙅 やってはいけないNG行動

- 9. 📚 粘液嚢胞と診断されたら読むQ&A

- 9.1. ❓ 粘液嚢胞はがんになりますか?

- 9.2. ❓ レーザー治療は有効ですか?

- 9.3. ❓ 粘液嚢胞を繰り返すのは病気?

- 10. 🏥 専門家に相談するタイミング

- 10.1. 🆘 こんな症状があればすぐ受診

- 10.2. 🏨 口腔外科と歯科、どちらを受診すべき?

- 11. 📝 まとめ|早期発見・早期治療がカギ🔑

- 11.1. 🎯 セルフチェック→専門医相談の流れを

- 12. 💬江戸川区篠崎で粘液嚢胞の治療なら|唇や舌の水ぶくれにお悩みの方へ

- 13. 【動画】粘液嚢胞の症状や原因と摘出手術の手順と費用

- 14. 筆者・院長

口の中に「ぷくっ」とした水ぶくれができた経験はありませんか?それはもしかすると**粘液嚢胞(ねんえきのうほう)**かもしれません。痛みは少なくても、繰り返しできたり大きくなると、食事や会話に支障をきたすこともあります。

本記事では、粘液嚢胞の原因・症状・治療法・予防法まで、歯科医がわかりやすく解説します。

【🎥41秒】粘液嚢胞ってなに?子どもから大人まで注意したい口の水ぶくれ

🔍 粘液嚢胞ってなに?

🧪 粘液嚢胞の定義と読み方(ねんえきのうほう)

粘液嚢胞(ねんえきのうほう)とは、唾液腺が傷ついたことによって唾液がうまく排出されず、皮膚や粘膜の下にたまって水ぶくれのように膨らむ良性の嚢胞です。口の中にできることが多く、歯科や口腔外科の診療で比較的よく見られる疾患のひとつです。

医学的には「唾液腺嚢胞(salivary gland cyst)」や「粘液貯留嚢胞(mucocele)」とも呼ばれます。痛みは少ないですが、見た目の違和感や再発を繰り返すことが特徴です。

💧 よくある症状「唇のぷっくり水ぶくれ」

粘液嚢胞の症状でもっともよく見られるのが、唇の内側にできる半透明でやわらかい水ぶくれです。以下のような特徴があります:

- ぷっくりと膨らんでいるが痛みは少ない

- 食事中や会話中に気になる

- 一度つぶれても、また同じ場所に再発する

中には嚢胞が大きくなって違和感や発音のしづらさを感じる方もおり、繰り返すことで生活に支障をきたすケースもあります。

👄 できやすい場所(唇、舌の裏、頬の内側)

粘液嚢胞は、唾液腺が存在する場所であればどこでもできる可能性があります。特に以下の部位に多く見られます:

- 下唇の内側:かみ癖などの影響で最も多く見られる部位

- 舌の裏側(舌下腺):舌下にできるものは「ガマ腫/ラヌーラ(Ranula)」と呼ばれ、比較的大きくなる傾向があります

- 頬の内側(頬粘膜):奥歯で誤って噛んでできることがあります

特に小児や若年者に多く見られる疾患ですが、大人でもストレスや習慣によって発症することがあります。

🐸舌の裏がぷくっと腫れる「ガマ腫(ラヌーラ)」とは?

できる場所:舌の裏側や口の底(口腔底)

原因:唾液腺(とくに舌下腺)の損傷により唾液が漏れ出す

見た目の特徴:ぷっくり膨らんだ青白い水ぶくれ状の腫れ

主な症状:

- 話しにくい・発音しづらい

- 食べ物が飲み込みにくい

- 違和感・圧迫感

自然治癒について:

- 一時的にしぼむことはあるが再発しやすい

治療法:

- 基本は摘出手術(嚢胞+唾液腺)

- 小児の場合は全身麻酔が必要になることも

大切なこと:

→ 早期発見と適切な治療が再発防止のカギ!

🧬 なぜできる?粘液嚢胞の原因

🩹 唾液腺の損傷による唾液の漏出

粘液嚢胞の主な原因は、唾液腺(とくに小唾液腺)やその排出口である導管の損傷です。唾液は通常、導管を通じて口腔内に分泌されますが、これらが傷つくことで唾液が正常に排出されず、組織の中に溜まってしまいます。

この溜まった唾液が袋状にふくらんで嚢胞を形成するのが、粘液嚢胞の正体です。

このような損傷は、以下のような日常的な動作で起こることがあります:

- 誤って唇や頬を噛む

- 外傷(ボールや転倒による打撲など)

- 歯列矯正器具の刺激や摩擦

🗣️ かみ癖や外傷が引き金になる理由

繰り返しの刺激や物理的な圧力は、粘液嚢胞の発症リスクを高めます。特に多いのが**「かみ癖」**です。唇や頬の内側を無意識に噛む癖がある人は、唾液腺の導管を傷つけやすくなります。

また、スポーツ中の接触や転倒、外力による打撲なども、唾液腺の破損を引き起こす原因です。特に下唇の内側は柔らかく繊細な部位のため、繰り返し噛んでしまうことで慢性的に粘液嚢胞が再発するケースも少なくありません。

👶 子どもに多い理由とその背景

粘液嚢胞は小児や思春期の子どもに多く見られる疾患です。その理由として、以下の点が挙げられます:

- 誤って唇を噛むことが多い:乳歯の生え変わりや食習慣の変化に伴い、口の中を噛む機会が増える

- 運動中の接触が多い:遊びや部活動中のケガで口腔内を傷つけやすい

- 発達途中の唾液腺が繊細:未発達な組織は損傷を受けやすく、再生にも時間がかかる

また、子どもは異物感をうまく伝えられないこともあり、発見が遅れることもあるため注意が必要です。

🩺 診断と自己チェック方法

🪞 水ぶくれの特徴からわかるチェックポイント

粘液嚢胞は、特定の見た目や感触からある程度自己判断が可能です。以下のような特徴がある場合、粘液嚢胞の可能性があります:

- 💧透明~やや青みがかった水ぶくれ

- 📏5〜10mm程度の柔らかい膨らみ

- 🔄一度つぶれてもまた再発する

- 😌痛みがほとんどないか軽度

- 📍下唇や舌の裏など、決まった場所にできやすい

ただし、見た目だけで確定診断するのは難しいため、気になる場合は歯科・口腔外科を受診しましょう。

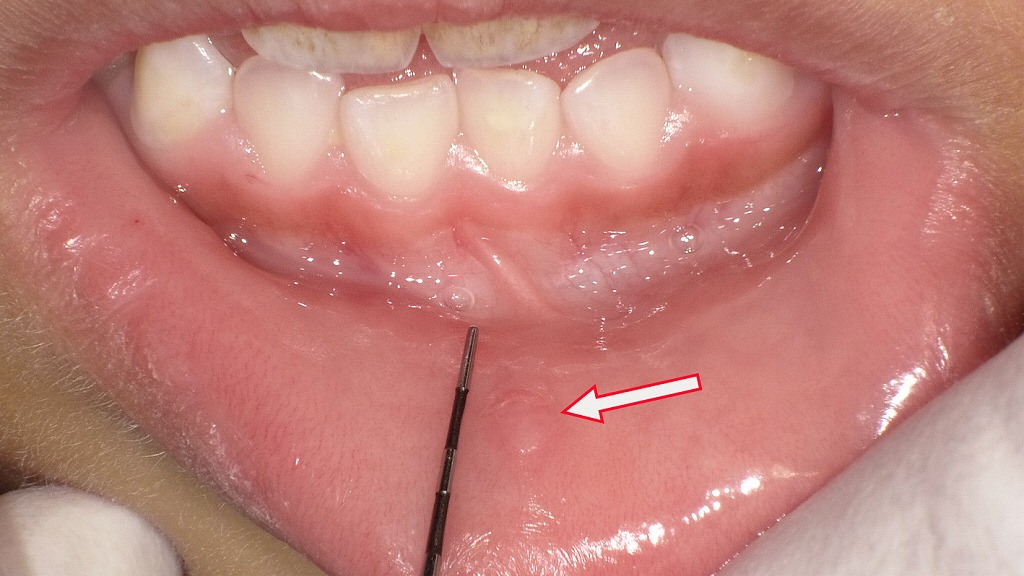

👄粘液嚢胞の見た目

大きさは2㎜~5㎜程で半球状に膨らみます。しこりを触るとぷよぷよとした波打つ感じがあります。口内炎は、膨らむことは無いので鑑別出来ます。透明な液体が入った水ぶくれの様な腫れで、薄い膜で覆われています。

粘液嚢胞と似た疾患にヘルペス性口内炎があり、鑑別が必要です。ヘルペスウイルスの感染によって起こり、粘膜が赤く腫れて出血し水泡を形成する病気です。

直径4mm程の粘液嚢胞

下唇の裏側に出来た直径4mm程の粘液嚢胞です。

プチっとした透明の水ぶくれの様な腫れで痛みはありません。

下唇に直径1cm超の粘液嚢胞

直径1cmを超える粘液嚢胞は珍しいですが、ここまで大きくなると生活に不自由が出てきますので摘出手術が妥当でしょう。

粘液嚢胞は「口内炎」や「口唇ヘルペス」と間違われることがあります。主な違いは以下の通りです:

| 症状名 | 位置 | 色・形 | 痛み | 再発性 |

|---|---|---|---|---|

| 粘液嚢胞 | 唇の内側、舌の裏 | 透明~青白い水ぶくれ | 少ない | 再発しやすい |

| 口内炎 | 頬粘膜、舌、歯ぐき | 白っぽい潰瘍 | 強い | 繰り返す場合あり |

| ヘルペス | 唇の外側~縁 | 小さな水疱→かさぶた | ピリピリ感 | 再発しやすい |

📷実際に診察前にスマホで撮影して医師に見せると、診断の助けにもなります。

🦠 粘液嚢胞と混同されやすい疾患一覧

以下のような病気は、粘液嚢胞と見た目が似ているため注意が必要です:

- 口腔内乳頭腫:ウイルス性でできる突起状の腫瘍

- 血腫・血疱:噛んだりぶつけたりして血がたまったもの(赤~紫色)

- エプーリス:歯ぐきにできる良性の腫瘍

- 舌がんや粘膜がん:まれに初期症状が似ることも。潰瘍が長く続く場合は要注意

特に、2週間以上治らない場合や繰り返すが痛みがある場合は、念のため専門医の診断を受けることが大切です。

⚖️ 放置しても大丈夫?粘液嚢胞のリスク

⏳ 自然治癒はする?しない?

粘液嚢胞は自然にしぼんで治るケースもありますが、多くの場合は再発したり、完全には治癒しないことがほとんどです。嚢胞が小さく、一時的に消えたように見えても、唾液腺の損傷が残っていれば再び唾液が漏れ出し、同じ場所に再発することがあります。

一度できた嚢胞が長期間残っている場合や、繰り返し大きくなるようであれば、早めに専門の歯科や口腔外科を受診しましょう。

🔁 何度も再発するのはなぜ?

粘液嚢胞は、根本的な原因(唾液腺の損傷)を解消しない限り再発しやすいのが特徴です。特に以下のようなケースでは繰り返し発生する傾向があります:

- 😬 かみ癖が直っていない

- 💥 唾液腺の導管が閉塞したまま

- 🔄 嚢胞だけ除去しても根本のトラブルが残っている

再発を繰り返すことで、組織の線維化や瘢痕化が進み、治療が難しくなることもあります。再発性の嚢胞には手術的な摘出が有効です。

🚫 自分で潰すのは危険!

粘液嚢胞を「ぷちっ」と潰したくなる方もいるかもしれませんが、自分で潰すのは絶対に避けてください。理由は以下のとおりです:

- 🦠 細菌感染のリスクが高まる

- 💥 中途半端に潰すと炎症や腫れを引き起こす

- 🔁 根本原因が治っていないため再発しやすくなる

- 😷 嚢胞が癒着して手術が難しくなることも

一時的に小さくなっても、唾液腺の傷が塞がらなければ、また唾液がたまり再発してしまいます。医療機関での適切な処置が何より重要です。

🧑⚕️ 治療法と費用の目安

🔪 摘出術とは?手術の流れと痛み

粘液嚢胞の根本的な治療法は、嚢胞と原因となる唾液腺の摘出手術です。摘出術は局所麻酔で行われることが多く、比較的短時間(10~30分程度)で終了します。

【手術の流れ】

- 👨⚕️ 問診・診察で嚢胞の大きさや場所を確認

- 💉 局所麻酔を実施

- ✂️ 嚢胞と周囲の唾液腺組織を切除

- 🧵 縫合し、術後の止血・安静を確認

術中の痛みはほとんどなく、術後に軽度の腫れや違和感が1〜2日程度残ることがありますが、日常生活に大きな支障はありません。

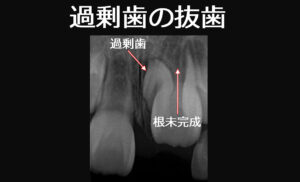

✂️🔪粘液嚢胞全摘出手術の流れ

粘液嚢胞の治療法は、粘液嚢胞を一塊として切除し全摘出手術を行えば再発はほぼありません。凍結法やレーザーを使う方法もありますが、再発しやすいのでお薦め出来ません。

日帰り手術時間は約30分

STEP

初診時

写真は、小学校高学年の子供の下唇に出来た直径5mm程の粘液嚢胞です。自覚症状はなく、萎んだりを繰り返していました。なかなか治らない為、摘出手術をすることになりました。

粘液嚢胞は若者に多く発症し、好発年齢は10代~30代です。特に子供に多く発症すると言われています。

自然治癒することも稀にありますが、通常は全摘出手術を行います。

STEP

全摘出手術当日

全摘出手術当日まで2週間ほどあったので、その間に粘液嚢胞は潰れ小さくなっています。

※ 粘液嚢胞は潰れた時ではなくて大きく膨らんだ時に受診して下さい。その方が確定診断しやすいためです。

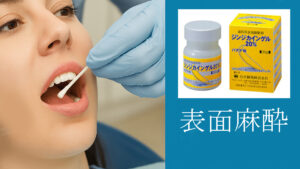

STEP

浸潤麻酔下で粘膜切開

粘液嚢胞の周囲に表面麻酔をした後、浸潤麻酔をかけ、粘液嚢胞の隅に糸をかけます。これは、沢山の小さな小唾液腺を一塊として摘出するために有効です。

次に、水ぶくれ(水泡)部分の周囲をメスで広く切開します。

※ 通常の歯科治療が行えない小さな子供の場合、全身麻酔下での摘出手術が行われることもあります。

STEP

レモン形に粘液嚢胞周囲を切開

粘液嚢胞を糸で引っ張り上げながら小唾液腺を傷つけないように慎重にメスを進めます。

レモン形に切ることで、縫合する時に粘膜の伸展が少なく綺麗に仕上がります。

粘液嚢胞よりもやや大きめに切開線を入れます。対象となる小唾液腺をすべて摘出しないと手術後の再発リスクがあるからです。

STEP

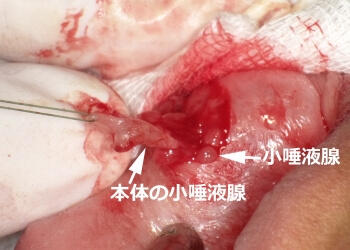

外科用歯肉ハサミで深部の小唾液腺を切除

小唾液腺を結合組織から剥がす様に外科用歯肉ハサミで切離していきます。

ブドウの房の様に直径3mm程の小唾液腺が次から次と出てきます。

STEP

ブドウの房状になった小唾液腺

糸で引っ張り上げながら周りの小唾液腺も含め、切除します。

小唾液腺はブドウの房や地中のジャガイモの様に多数が密集しています。

粘液嚢胞の原因となった小唾液腺に付随する周りの小唾液腺も一塊として摘出することで再発防止になります。

STEP

縫合

縫合して手術は終了です。手術時間は約30分でした。術後の痛みはほとんど無く、感染症のリスクも低いと思われますが、念のため、抗生物質と痛み止めを処方します。

唇が突っ張る感じになり、ご飯が少し食べづらくなるかもしれません。

約1週間後に抜糸をします。

これで再発のリスクはほぼありません。

💸 治療費はどのくらい?保険適用は?

粘液嚢胞の摘出手術は、健康保険の適用対象です。3割負担の方であれば、費用は以下が目安となります:

- 🏥 診察・検査費:1,000〜2,000円

- 🪡 手術費用:5,000〜8,000円程度

- 💊 術後の投薬・再診費:1,000〜2,000円前後

▶️ トータルでおおよそ7,000〜12,000円前後が目安です。

※症例や施設により変動するため、正確な金額は事前に確認しましょう。

💳粘液嚢胞摘出手術の保険点数

保険診療

保険適用です。

| 項目 | 保険点数 |

|---|---|

| 粘液嚢胞全摘出術 | 1220点 |

💰民間保険で手術給付金は?

保険会社の契約内容により異なるかもしれませんが、手術給付金は出る会社が多いようです。一度問い合わせをしてみる価値はあります。

🗓️ 術後のダウンタイムと注意点

術後は比較的軽いダウンタイムですが、以下のような注意点があります:

- ❄️ 手術当日は安静と冷却を意識する

- 🍽️ 刺激物や熱い食べ物は2〜3日避ける

- 🧼 うがいは優しく、歯磨きは慎重に

- 🚭 喫煙や飲酒は傷の治りを遅くするためNG

- 🧑⚕️ 抜糸(5〜7日後)と経過観察の受診を忘れずに

また、術後1週間ほどは違和感やつっぱり感を感じることがありますが、多くの場合は自然におさまります。気になる症状があればすぐに再診を受けましょう。

👶 子どもの粘液嚢胞に注意

🧒 学校や園での対応ポイント

粘液嚢胞は小児にも比較的よく見られる口腔疾患で、唇の内側や舌の裏に「ぷくっとした水ぶくれ」ができるのが特徴です。保育園・幼稚園や学校では、以下のようなポイントに注意が必要です:

- 🧐 見た目の異変に気づいたら連絡

ぷっくりした膨らみがあり、子どもが気にしている様子があれば、保護者へ報告しましょう。 - 🍽️ 食事や会話に支障がある場合は無理させない

嚢胞が大きいと食べづらさや発音のしづらさがあるため、必要に応じて配慮を。 - 💬 子どもが触ったり噛んだりしないよう注意喚起

無意識にいじることで再発や悪化の原因になります。

保護者側も、「放っておけば治るだろう」と軽視せず、歯科医院または口腔外科の受診を検討することが大切です。

🛌 全身麻酔が必要なケースとは?

通常、粘液嚢胞の摘出手術は局所麻酔で対応可能ですが、子どもの場合は以下のような理由で全身麻酔が選ばれることもあります:

- 😣 局所麻酔に対する恐怖心や不安が強い

- 🚼 低年齢でじっとしていられない

- 👅 舌下や口腔底など難しい部位にできた大きな嚢胞(ラヌーラなど)

- 🤕 再発を繰り返し、しっかりとした根治手術が必要な場合

このようなケースでは、大学病院や全身麻酔に対応した施設での手術が推奨されます。

医師と相談しながら、年齢・性格・病変の大きさ・部位に応じた最適な治療方法を選ぶことが重要です。

🛡️ 再発を防ぐ!予防法と生活習慣

🍽️ 食事中のかみ癖に注意しよう

粘液嚢胞が再発する大きな原因のひとつが、「誤って唇や頬を噛む癖」です。これを防ぐには、日常の食事習慣を見直すことが大切です。

- 🧘 急いで食べない:慌てて噛むと誤って唇を挟みやすくなります。

- 🧠 噛み癖がある側を意識的に避ける:同じ場所ばかりで噛まないよう左右バランスよく。

- 🍖 硬い食べ物や弾力の強いガムに注意:唇や頬を巻き込みやすくなります。

特に子どもや高齢者は噛み方が不安定なことも多いため、周囲の見守りや声かけも予防に効果的です。

🪥 口腔内ケアで再発予防

粘液嚢胞自体は唾液腺のトラブルが主因ですが、お口の中を清潔に保つことも再発予防に役立ちます。

- 🪥 丁寧なブラッシング:歯ぐきや粘膜を傷つけないようやさしく磨く

- 🧼 毎日のうがい:食後や就寝前のうがいで細菌の繁殖を防ぐ

- 🦷 定期的な歯科検診:嚢胞の初期兆候を早期発見・早期対応

傷ついた粘膜に細菌が入ると感染や腫れの原因になることも。清潔な環境は治癒促進にもつながります。

🙅 やってはいけないNG行動

以下の行動は粘液嚢胞の悪化や再発のリスクを高めるため、避けるようにしましょう:

- ❌ 自分で潰す・つまむ

嚢胞を押しつぶすと細菌が入ったり、炎症を起こす危険があります。 - ❌ 強く噛んだりこする癖を放置する

唇や舌を無意識に噛む・吸う・舐める癖は再発のもとです。 - ❌ 市販薬のチョコラBBの様なビタミン剤を飲んだり処方外のクリームを自己判断で塗る

症状が悪化したり、診断がつきにくくなることがあります。

繰り返す嚢胞に悩まされないためには、生活習慣の見直しと専門医の指導に従うことが最も効果的です。

📚 粘液嚢胞と診断されたら読むQ&A

❓ 粘液嚢胞はがんになりますか?

ご安心ください。粘液嚢胞は良性の嚢胞であり、がん化することはありません。見た目が腫瘍のように感じられることもありますが、がんとは全く異なる性質を持っています。

ただし、似たような場所にできる**悪性腫瘍(唾液腺がんや粘膜がん)**との鑑別が必要になる場合があります。以下のような症状がある場合は、念のため口腔外科での診断をおすすめします:

- 潰瘍が2週間以上治らない

- 触れると硬い・出血する

- 痛みやしびれを伴う

❓ レーザー治療は有効ですか?

はい、一部の粘液嚢胞にはレーザー治療が有効とされています。レーザーによる切開・蒸散は以下のようなメリットがあります:

- 🔥 出血が少なく術後の腫れが抑えられる

- 😌 痛みが少なく、麻酔量も少なくて済む

- ⏱️ 治癒が早く、通院回数を減らせることも

ただし、嚢胞が深部にある場合や再発性の場合は通常の外科的摘出が必要になることもあります。施設によって対応可否が異なるため、事前に相談の上、治療法を選択するのが理想的です。

❓ 粘液嚢胞を繰り返すのは病気?

粘液嚢胞を繰り返す原因の多くは、根本的な原因である唾液腺の損傷が治っていないことにあります。繰り返す場合でも、「別の病気」というよりは未治療・不完全な治癒が原因です。

ただし、以下のようなケースでは別の疾患が隠れている可能性もあります:

- 頻繁に再発し、場所が毎回異なる

- 複数個所に同時にできる

- 痛みや腫れを伴う

そのような場合は、唾液腺や免疫系の検査が必要なこともあります。繰り返す嚢胞でお困りの方は、早めの専門医相談をおすすめします。

🏥 専門家に相談するタイミング

🆘 こんな症状があればすぐ受診

粘液嚢胞は基本的に良性ですが、以下のような症状がある場合は早めに歯科または口腔外科の診察を受けましょう。

- 💧 水ぶくれが2週間以上治らない

- 🔁 同じ場所に何度も再発する

- 💥 嚢胞が大きくなって話しづらい・食べにくい

- 🔴 赤く腫れて痛みがある、出血している

- 👶 お子さんが頻繁に口を気にしている

自然に治る場合もありますが、繰り返す嚢胞や違和感のあるものは放置せずに専門的な判断を受けることが大切です。

🏨 口腔外科と歯科、どちらを受診すべき?

基本的には歯科医院での相談からスタートして問題ありません。

ただし、以下のような場合は口腔外科がより適しています。

| 症状・状況 | 受診先の目安 |

|---|---|

| 初めての粘液嚢胞で小さく痛みも少ない | 🦷 一般歯科 |

| 嚢胞が大きい・再発している・手術が必要と言われた | 🏥 口腔外科(紹介状があるとスムーズ) |

| 舌や口腔底などの深部にできている嚢胞 | 🏥 専門性の高い口腔外科 |

| 子どもで全身麻酔を検討している | 🏥 病院併設の歯科口腔外科 |

不安な場合は、まずかかりつけの歯科で診察を受け、必要に応じて専門医へ紹介してもらう流れが一般的です。

📝 まとめ|早期発見・早期治療がカギ🔑

🎯 セルフチェック→専門医相談の流れを

粘液嚢胞は、見た目が水ぶくれに似ていて痛みが少ないため、放置されがちな疾患です。しかし、繰り返し再発したり、日常生活に支障をきたす前に治療を受けることが大切です。

以下の流れで対応することで、安心・安全に治療が行えます:

- 👀 セルフチェック

– 唇や舌の裏にぷっくりとした膨らみがある

– 痛みはほぼないが、気になる違和感がある

– 同じ場所に何度もできる - 📞 歯科または口腔外科に相談

– 症状が軽ければ歯科での相談から

– 再発や大きな嚢胞の場合は口腔外科へ - 🔍 診断・治療方針の決定

– 必要に応じて摘出手術や経過観察

– お子さんの場合は全身麻酔の可能性も考慮 - 🛡️ 予防のための生活習慣見直し

– かみ癖の改善、口腔ケアの徹底

– 再発防止に向けたアドバイスを実行

💬江戸川区篠崎で粘液嚢胞の治療なら|唇や舌の水ぶくれにお悩みの方へ

📍 唇や舌にできる“ぷくっとした水ぶくれ”、それは粘液嚢胞かもしれません。繰り返す違和感や見た目の悩みは、放置せずに適切な診断・治療が必要です。

江戸川区篠崎の当歯科では、粘液嚢胞の診断から摘出手術まで対応しております。お子さまの治療や再発予防のご相談も可能です。違和感を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

📍篠崎駅から徒歩1分/初診・ご相談受付中!

【動画】粘液嚢胞の症状や原因と摘出手術の手順と費用

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。